小津安二郎が懇意にした別荘が蓼科にあったことから、ふもとの茅野で開かれて25回目。

コロナで中止の年を2年挟んで3年ぶりの開催。

小津安二郎記念 蓼科高原映画祭が今年(令和4年)は開催された。

毎年、茅野市民館と市内唯一の映画館・新星劇場を舞台に9月に催される映画祭。

今年のポスターは「お早よう」(1959年 小津安二郎監督)をモチーフにしたもの。

上映作品は「お早よう」のほか、第60回日本映画監督協会新人賞受賞作品「洗骨」(2018年 照屋年之監督)、「老後の資金がありません!」(2021年 前田哲監督)など、市民のリクエストや長野県で撮影された作品、などからチョイスされた22作品。

弁士付きでサイレント映画の上映や短編映画コンクールもプログラムに含まれる。

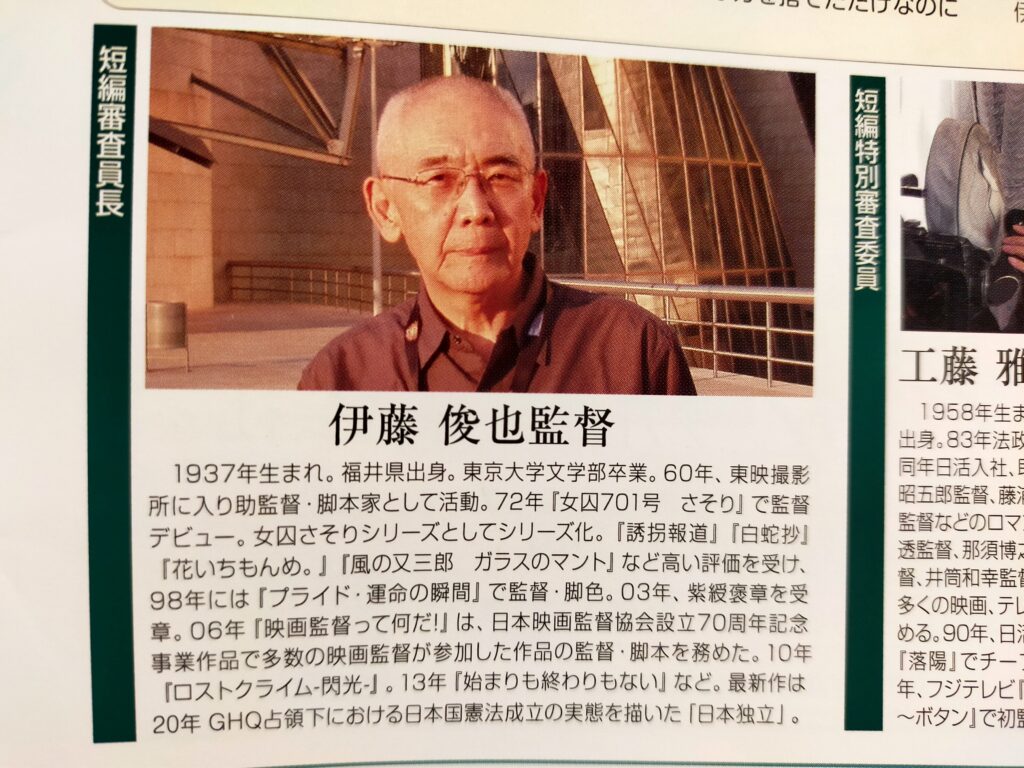

ゲストには短編映画審査長として伊藤俊也監督のほか、現役の監督、俳優が予定されている。

3年ぶりに映画祭が開催されると聞いた山小舎おじさんは、パンフレットを手に入れて参加の機会をうかがいました。

上映作品に伊藤俊也監督の「日本独立」(2020年)があったので、新星劇場での上映に駆け付けました。

劇場前に駆け付けると、テントがひと張りと、ボランテイアが数人います。

例年のレッドカーペットや、コーヒー、樽酒、寒天デザートなどの接待はありません。

接待が中止なのは致し方なく、レッドカーペットは台風接近のために撤去したとのことです。

映画祭最終日恒例の会費制オープン参加によるゲストとの交流会も、今年は中止とのことでした。

かつては司葉子さんが舞台でトークショーをしたりしましたが、今年は小津ゆかりの女優さんのゲストもいません。

富士見町から来たというご応輩のお客さんと雑談しながら開場を待ちました。

フリーパスを買って毎日来ているというそのお客さん、今までの上映では「老後の資金がありません!」が満員だったとおっしゃってました。

「日本独立」の上映開始。

平日なので入場は40から50人くらいでしょうか。

者側の挨拶があって上映となりました。

作品は伊藤監督らしい、生真面目できっちりした作りで、終戦後の日本憲法施行までの舞台裏を再現するもの。

手の込んだ空襲後の焼け野原のセット、ワンカットで表現された空襲のシーン、浅野忠信、小林薫、宮沢理恵らメインキャストのほか、当時の閣僚らを演じる柄本明、石橋蓮司、松重豊らの熱演(野間口徹が昭和天皇!)。

撮影所育ちの伊藤監督のこだわりと、終結したスタッフの意気込みが感じれられます。

が、なぜ今憲法なのか?この作品の狙いは何か?という素朴な疑問がわきました。

マッカーサーを頂点とするGHQの恣意的な占領政策が憲法にまつわる混乱の原因にあるのはいいとして、GHQの悪さが映画の主題なのか?寝技で対抗した吉田茂の政治力を肯定したいのか?それともGHQ主導の矛盾だらけの憲法をいただくことになった戦後日本は戦争で死んでいった若者たちの本望ではないだろう、といいたいのか?

おそらくそれら全部の要素を盛り込んだ作品なのでしょう。

テンポよくエピソードを取り上げ、GHQにも、当時の内閣政府にも遠慮しない姿勢を貫き、史実として広まっていないエピソードも交えて戦後の一断面を描いた作品でした。

伊藤監督としては、国の最高法規がこんないい加減に、短期間で、占領軍と日本の間に意思の一致もなく決められていったのだよ、という絶望に近い問題提起をしたかったのだろうと思います。

手法的というか体質的にいうなら、テーマを、スピーデイーでドラマチックに盛り上げるのではなく、ねちねちとした日本的風土に根ざし、公平な視点で描くのが伊藤監督の体質なのだろう。

伊藤デビュー3作目の「女囚さそり701号けもの部屋」(1973年)。

巻頭、地下鉄で刑事(成田三樹夫)に手錠をかけられたさそり(梶芽衣子)が、刑事の腕をぶった切って手錠につながれた刑事の腕ごと街を逃亡するシーンがあった。

観客を一気に映画の世界へ引きずり込むテンポの良いアクションシーンだが、そういった映画的興奮をもたらす手法を伊藤が取るのはあくまでイントロダクションだから。

作品の主眼は、底辺に生きる姉弟とそれと共生するしかない異界のものとしてのさそり、その〈ドロドロ〉とした怨念と警察権力の対峙だった。

アクションによるカタルシスが最後にあるものの、伊藤の興味が〈ドロドロ〉にあることは明白だった。

「さそり」第4作目の演出を主演の梶芽衣子によって拒否され、降板した伊藤が4年後に撮った「犬神の悪霊」(1977年)。

期待して映画館に駆け付けた観客の目に映ったのは、スリラーとしても、伝奇ものとしても、アクションとしてもい中途半端な、つまりは映画的興奮を求める観客の期待には応えようとしない作品だった。

「さそり」のように、敢えて異形のものを登場させ、作り物めいた映画世界へ誘うような作風はなく、監督の冷静な視点を崩さなかった。

とすればこの作品で伊藤が訴えたかったのは、村社会の因習と近代文明(村でのウラン鉱の開発)の決して融合しえない断絶とその中で翻弄される個人の悲劇なのか。

いずれにしても、アクションにも怪奇にも敢えて偏重しようとしない伊藤作品の作りは、映画的快感に乏しく、また、だからこそ、かえってテーマ本質への観客の接近を妨げてしまったのではないか、という疑念をもたらす。

「日本独立」で久しぶりに伊藤作品を見て、変わらないものを感じた山小舎おじさんでした。