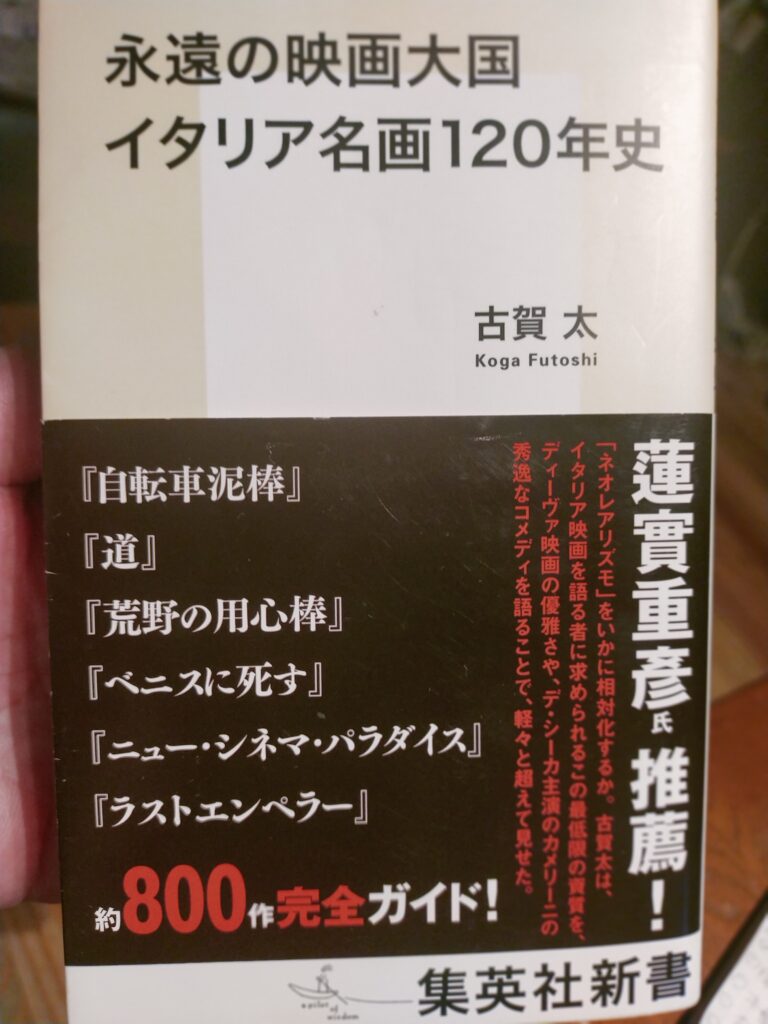

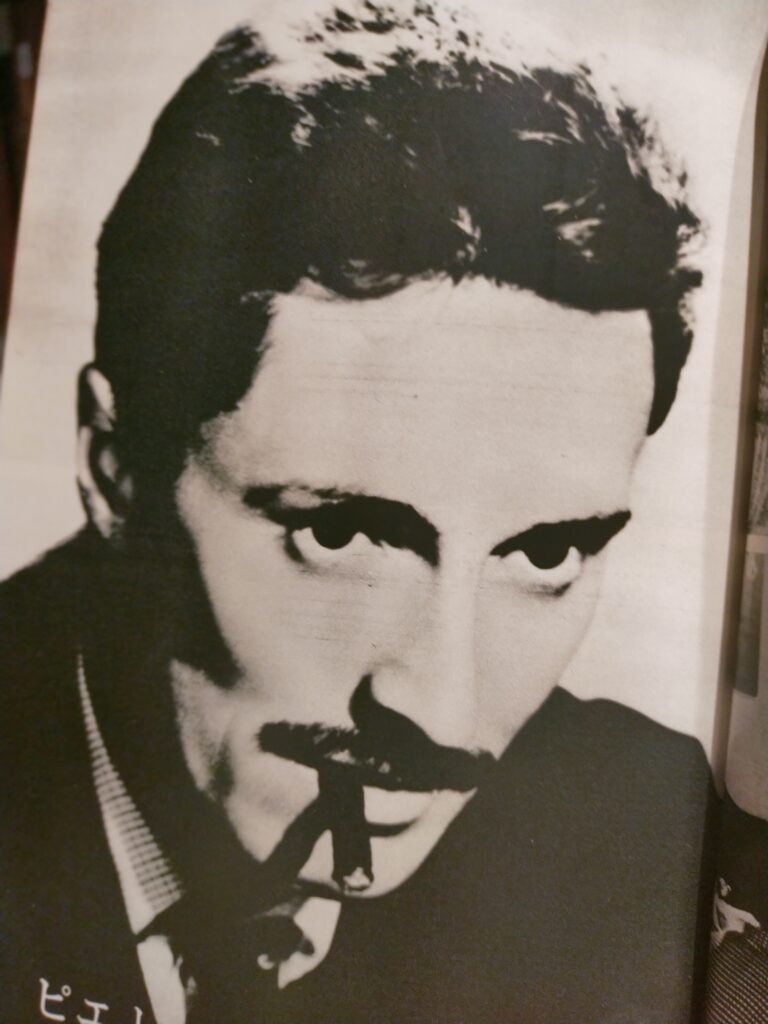

ピエトロ・ジェルミとは

1914年イタリア本土の歴史ある港町ジェノヴァ生まれ。商船学校に入るが、のちにローマに出て、チネチッタ付属の映画実験センターの演技科から監督科に移って卒業。

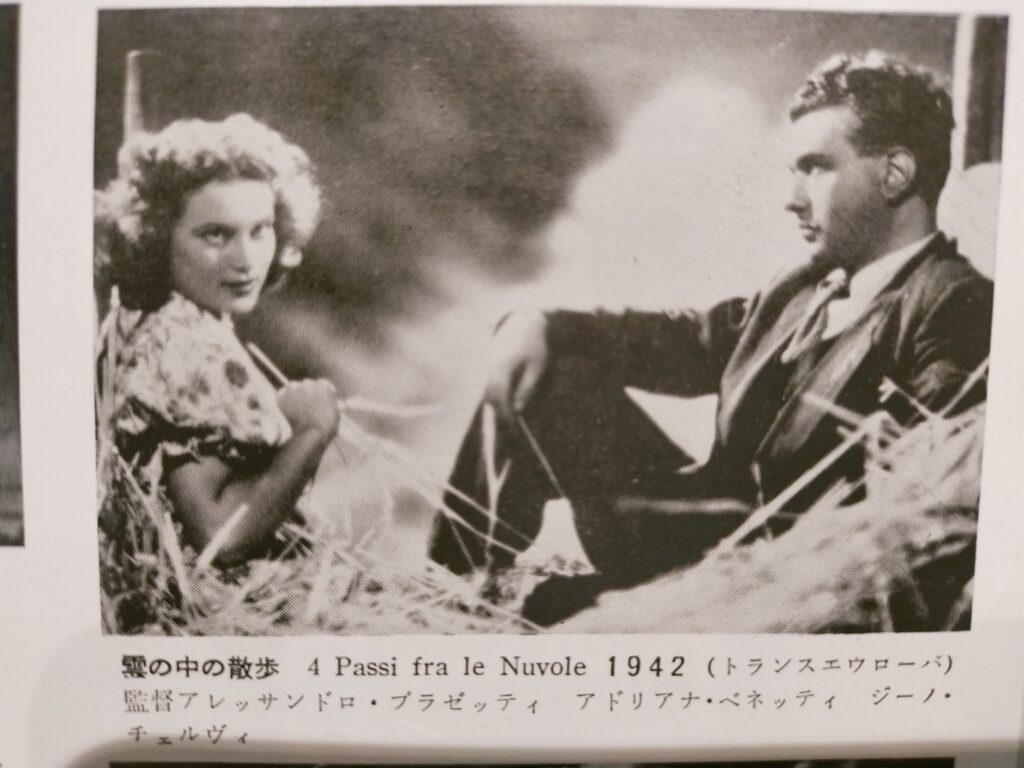

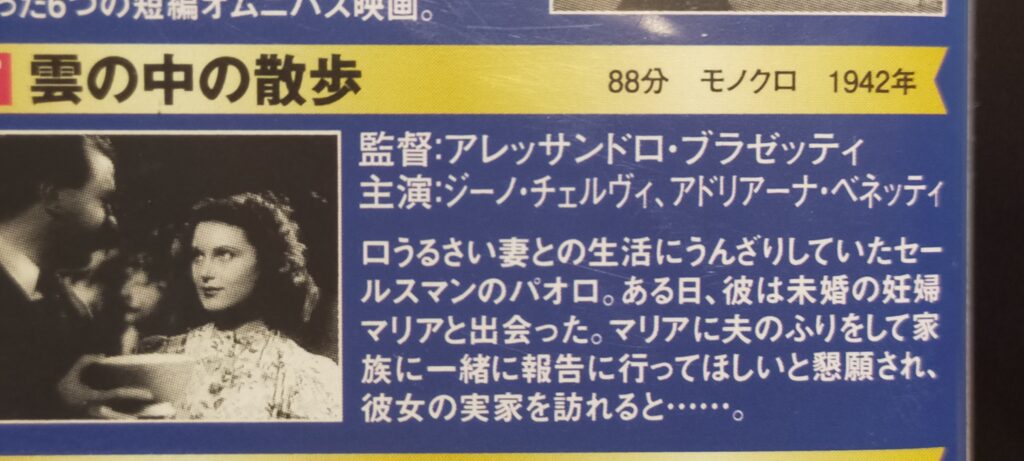

ピエトロ・ジェルミ 当時のベテラン監督アレッサンドロ・ブラゼッテイの助監督を務めた後、「証人」(45年)で監督デヴュー。

1950年代中盤になると、「鉄道員」(56年)、「わらの男」(57年)、「刑事」(59年ん)といった、小市民の生活の哀歌を描く作品を、自らの主演で発表。

「刑事」。ピエトロ・ジェルミとクラウデイア・カルデイナーレ 1960年代に入ると、男と女の愛の機微をコメデイーで描いた「イタリア式離婚協奏曲」(61年)、「誘惑されて捨てられて」(63年)、「蜜がいっぱい」(65年)などを発表。

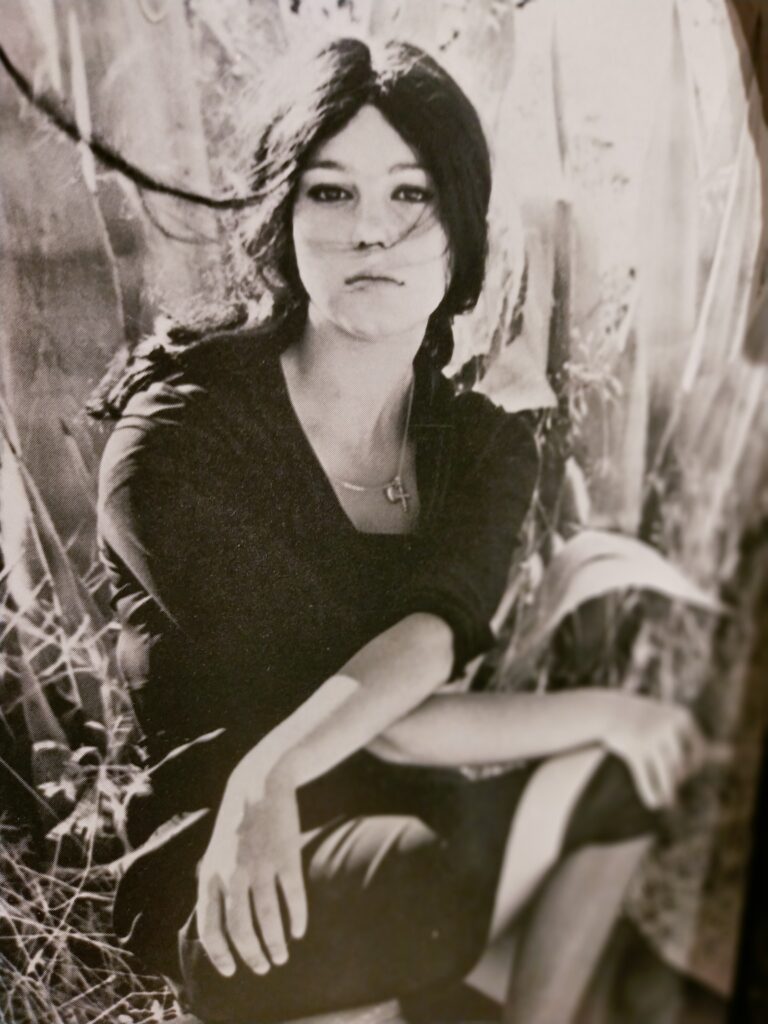

「誘惑されて捨てられて」のステファニア・サンドレッリ ジェルミの作品の根底に流れているのは、市民に対する限りない愛情の眼差しであり、その意味で彼はヴィットリオ・デ・シーカの流れをくむ作家である。

(以上は、1983年芳賀書店刊「イタリア映画の監督たち」P36「ピエトロ・ジェルミ作品アルバム+監督論」高沢瑛一より要旨抜粋しました。)

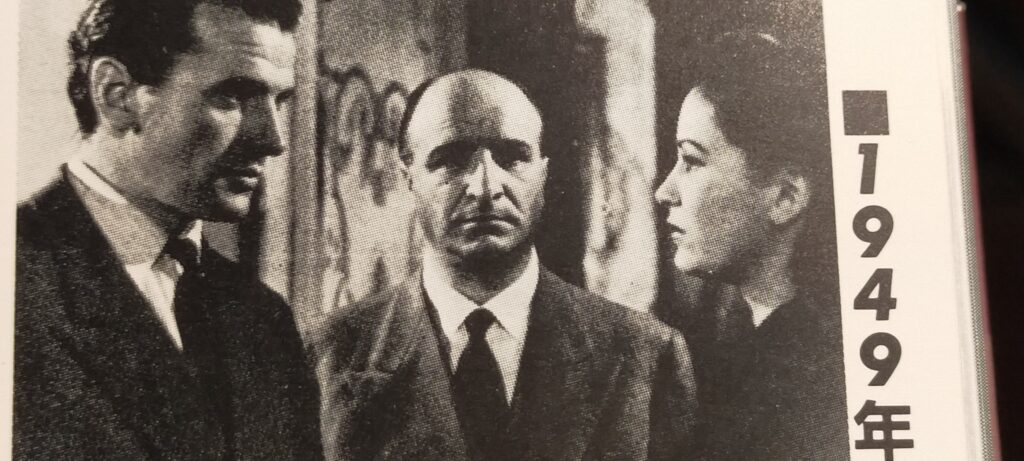

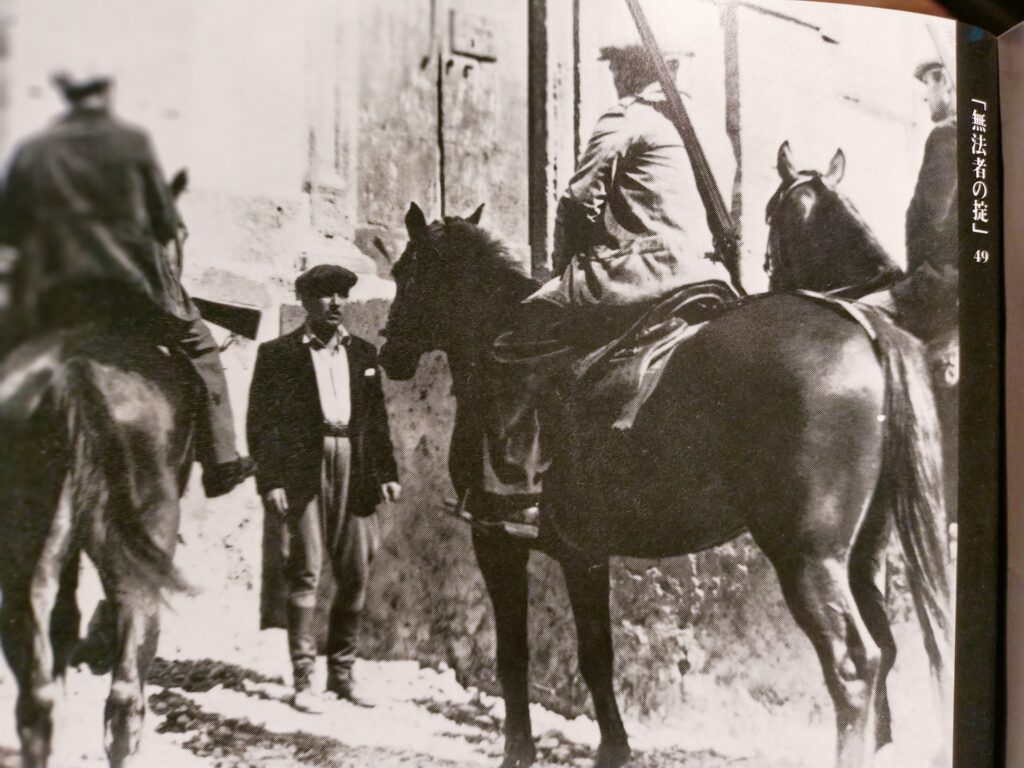

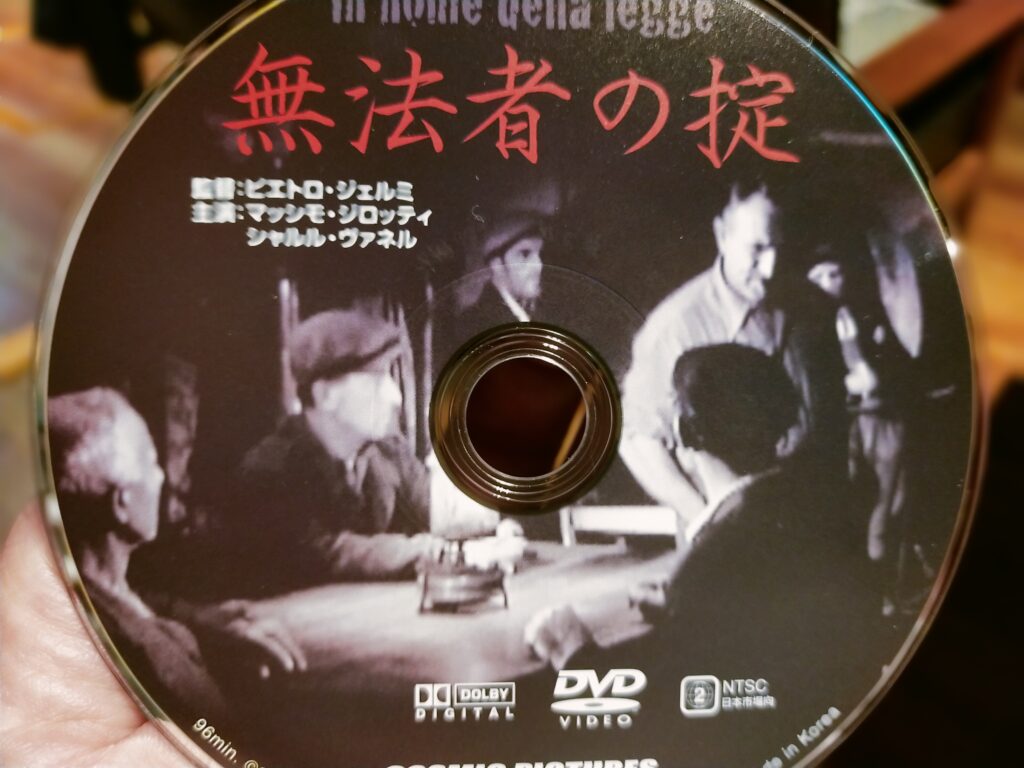

「無法者の掟」 1949年 ピエトロ・ジェルミ監督 イタリア

ジェルミ3本目の作品。

左から裁判官(マッシモ・ジロッテイ)、男爵、男爵夫人 26歳の裁判官グイド(マッシモ・ジロッテイ)が赴任してくる。

裁判所に着任して書類を調べる。

グイドがマフィアのアジトに向かう。

ボスは『自分たちは名誉ある男たちだ』と自任。

勇壮なマーチをBGMにマフィアが村を行く 男らしいマフィアではあるが中には卑劣な輩もいる。

マフィアの一団に粛清される仲間の男 マフィアは自分たちのシノギである『男爵が所有する鉱山の利権』のおこぼれにも敏感で、まるっきりヤクザのような存在なのだが、幹部を演じる俳優たちを見る限り『地域の逞しくて、仕事のできる男たちは、マフィアになる』といわんばかりに描かれている。

ストーリーは展開が早く、エピソードが盛りだくさんで登場人物が多い。

法律を盾にする裁判官とマフィアの対立という、アメリカ映画「アンタッチャブル」のような構成。

ラストは辞任して男爵夫人と村を去るばかりのグイドが、パウリーノの死を知って教会の鐘を鳴らし、集まった村人の前で演説する。

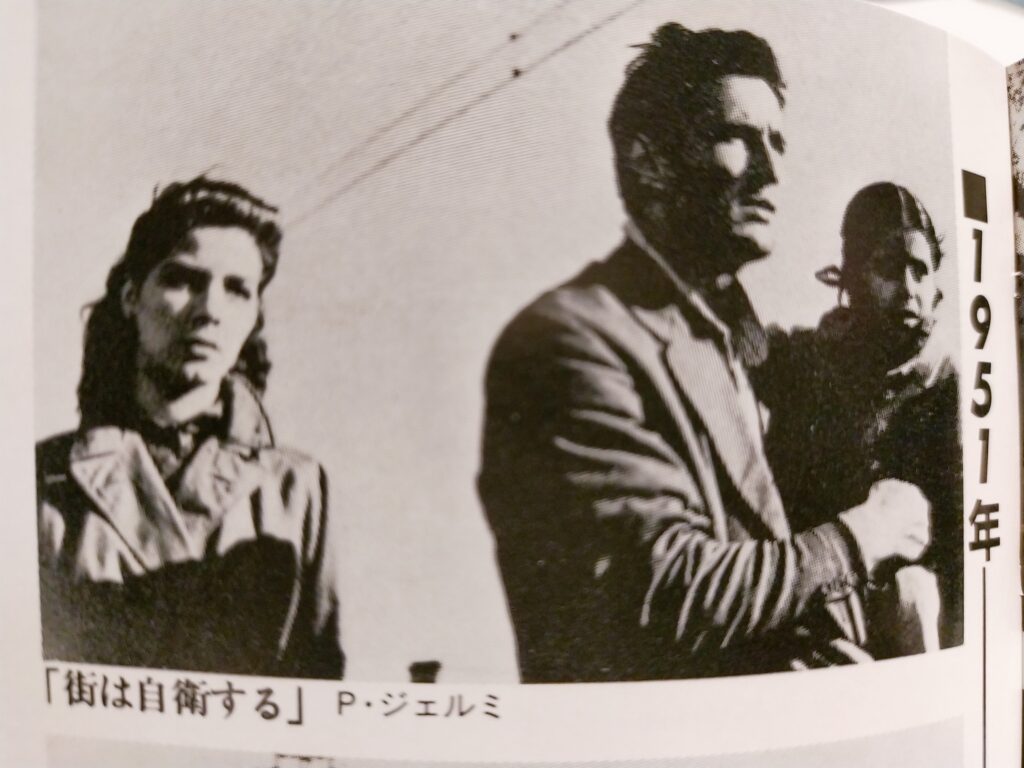

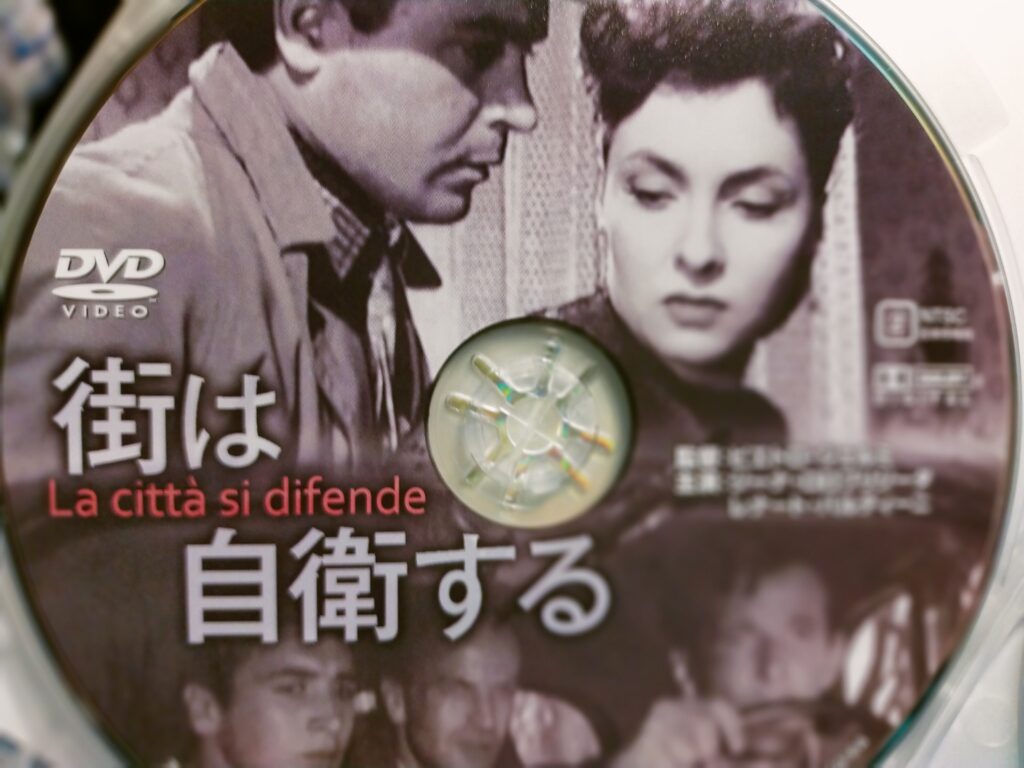

「街は自衛する」 1951年 ピエトロ・ジェルミ監督 イタリア

骨格は犯罪映画。

ストーリーは4人のグループによるサッカー場の売上金強奪。

ルイージは妻子を持つ中年男。

田舎へと逃避行をすべく駅へ向かうルイージ一家(左:コゼッタ・グレコ) ルイージの妻を演じる巨乳の美人女優はコゼッタ・グレコという人。

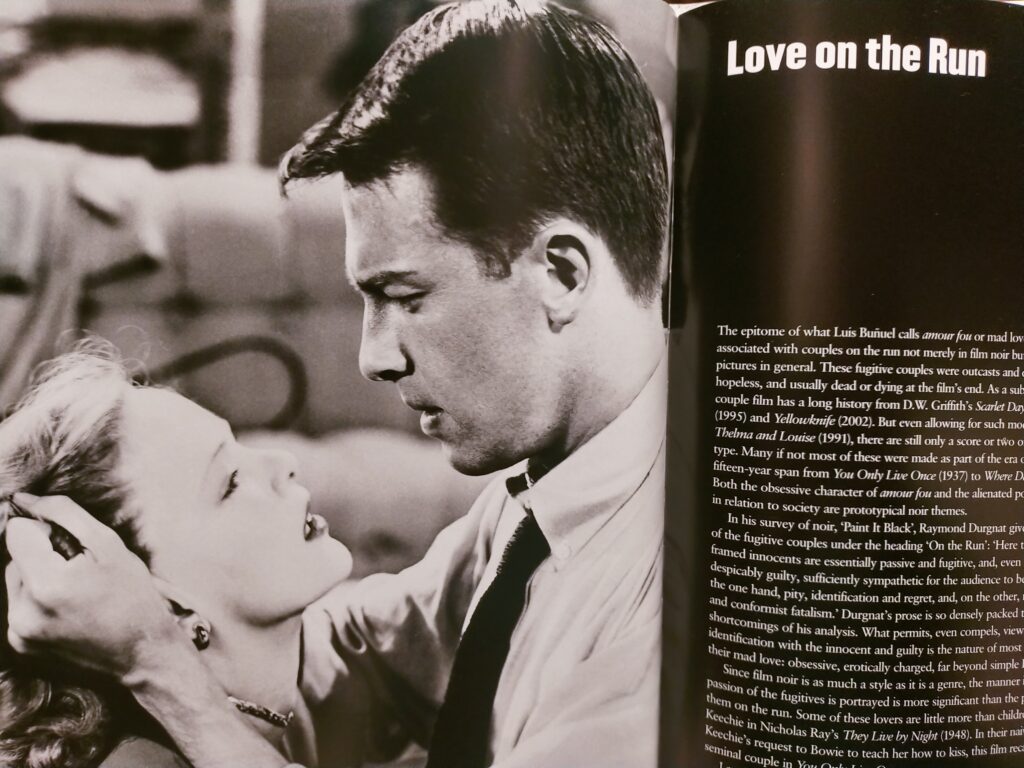

Love on the Run映画の代表作「拳銃魔」(1950年 ジョセフ・H・ルイス監督)。2004年刊「FILM NOIR」P96,97より 実行犯には加わらなかったが、人気サッカー選手を足のケガで引退したパオロは、選手時代の贅沢な情婦(ジーナ・ロロブリジータ)が忘れられずに犯行に参加。

パオロは金をもってかつての情婦のもとに向かうが(右:ジーナ・ロロブリジータ) 実行犯には絵の先生と呼ばれる貧しい画家のグイドもいた。

グイドは、船で密航しようと、船頭のところへ行く。

「無法者の掟」と比べて、散漫な印象はなく、カチッとまとまった作品。

様々な現実的結末を犯罪者は迎えてゆく中で、グループ唯一の10代であるアルベルトがいる。

ここで、ラストシーンについて考えた。