山小舎おじさんの住む別荘地から見える日本百名山・蓼科山。

八ヶ岳連峰の北端の峰です。

蓼科山を北端にして南東に連なる八ヶ岳連峰。

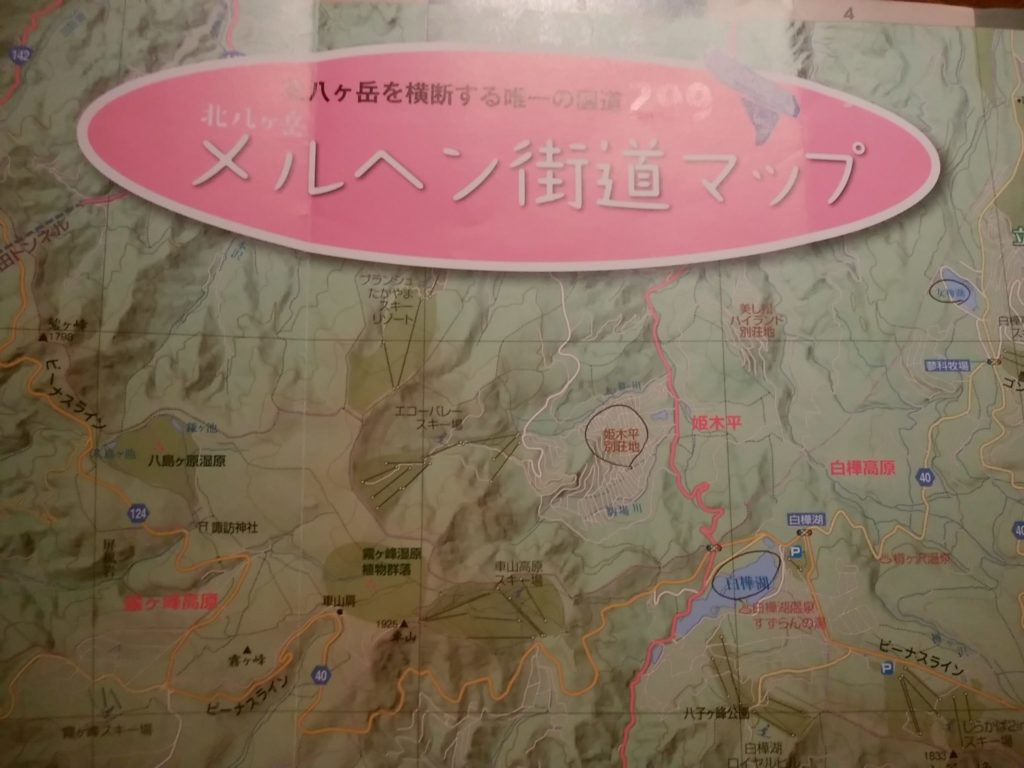

この山岳を横断する道路が国道299号線、通称メルヘン街道です。

名称はドイツにある本物の街道名からのいただきです。

この時期、週3日のバイトと3日の畑作業、1日のオフのスケジュールで回している山小舎おじさんの暮らし。

畑優先のスケジューリングでどうしても雨の日がオフとなってしまいます。

5月最後の雨の日曜日、八ヶ岳横断ドライブに出かけました。

蓼科別荘地から小海町までの道

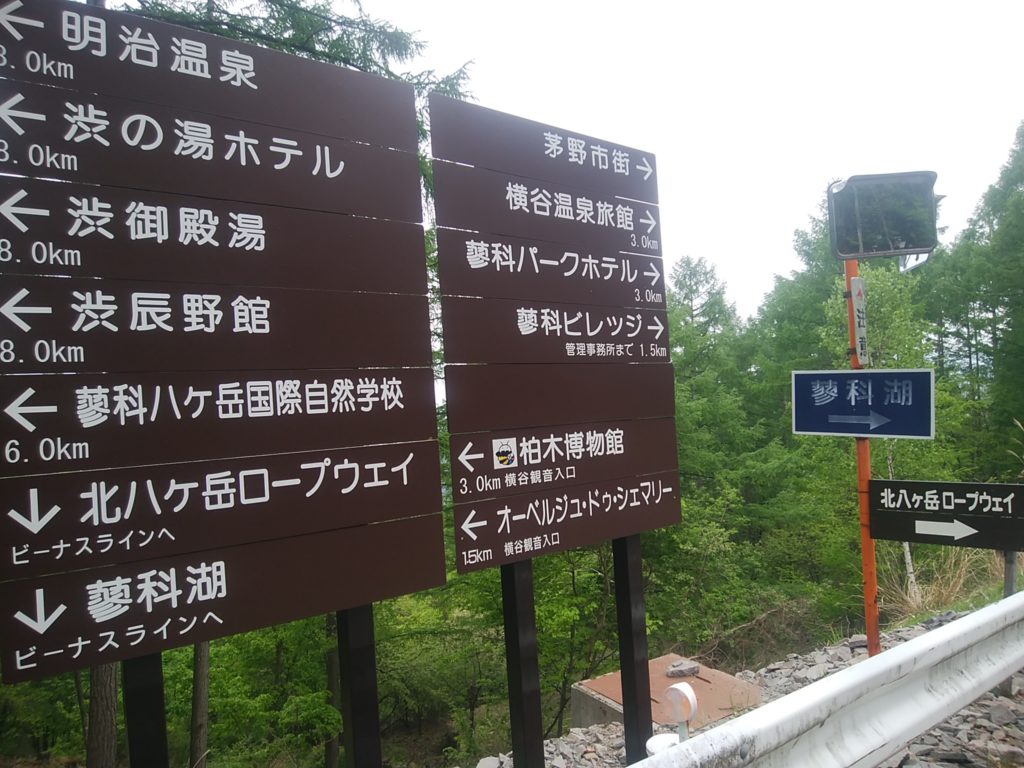

茅野市の郊外から、蓼科ビレッジという高級別荘地帯を抜け、標高2000メートルの麦草峠を越えて、JR小海線が走る小海・佐久穂エリアへ下る国道299号線の一部がメルヘン街道とよばれています。

八ヶ岳中信国定公園の真っただ中を貫くルートです。

しばらくは別荘地帯が続きます。

別荘とは本来はこういう階層の人が持つものなんだなあ、と改めて思わせる壮大・豪華な別荘が点在します。

郊外型のしゃれたレストランや隠れ家的な割烹が木々の間に続きます。

戦前からの避暑地だった蓼科の歴史が漂っています。

別荘の姿が尽きたころ、小さな展望台にたどり着きました。

眼下の南八ヶ岳の山々は霧に隠れて全く見えません。

ときどきツーリングのライダーたちが小雨を切ってコーナリングしてゆきます。

麦草峠です。

標高2000メートルの峠で八ヶ岳の稜線を越えます。

茅野市から小海町へ入ります。

この先、メルヘン街道は八千穂高原を越えて佐久穂町方面へ下りますが、おじさんは松原湖方面へ折れ、小海町へ下ることにしました。

小海町で昼食と買い物

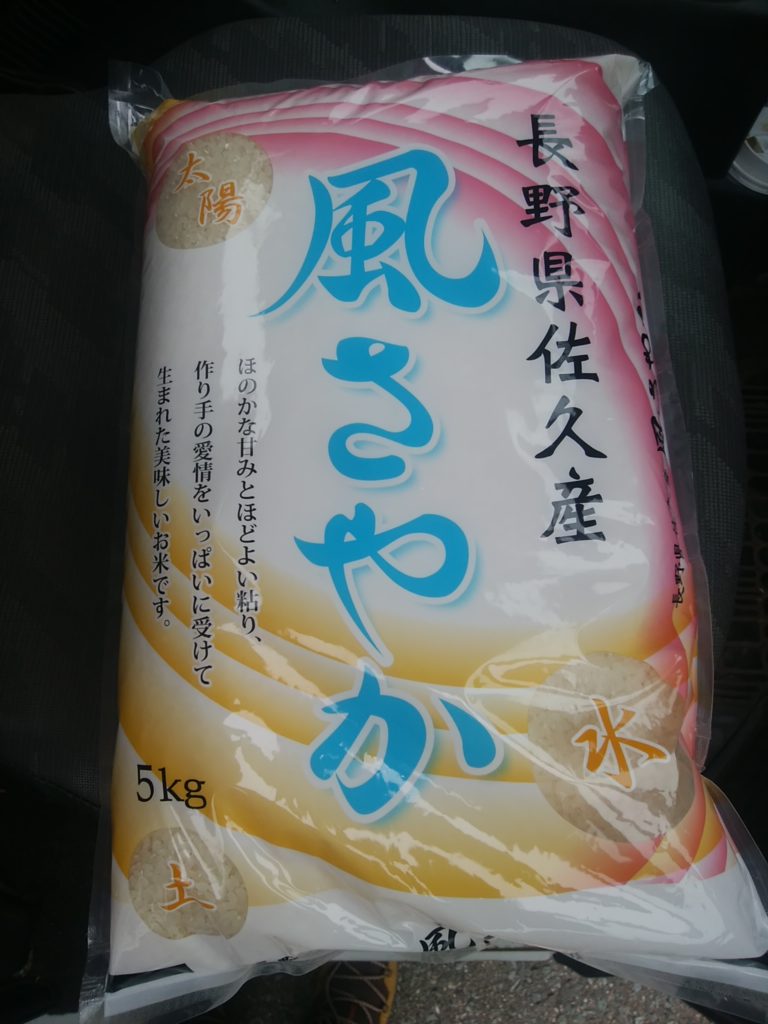

八ヶ岳の東側に下りました。

そこはJR小海線が走る千曲川沿いの谷地形のエリアです。

小海線は、JR中央本線の小淵沢と、旧JR信越本線(現しなの鉄道)の小諸駅を結ぶ単線です。

長野県東部の平地を結んで流れる千曲川は、小海を経て佐久、上田、長野、新潟県へと続いてゆきます。

小海線、千曲川と並行して走る国道141号線(佐久甲州街道)に至る途中に松原湖があります。

ご時世柄か人気もなくひっそりとたたずんでいます。

雰囲気のある湖です。

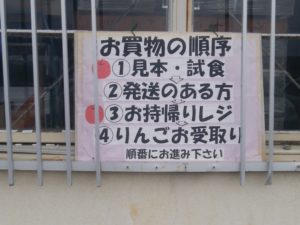

国道沿いにパン屋があったので寄ってみました。

小海・佐久エリアに2店舗展開している地元のパン屋です。

品ぞろえがよく値段も安いので、パン数点と大福もちを買いました。

ナナーズというスーパーがあったので寄ってみました。

あとで調べると、ここも小海・佐久エリアに展開する地元のスーパーでした。

ここで昼食用のお弁当を仕入れました。

田舎の独立系のスーパーの弁当総菜には思わぬ掘り出し物があるのです。

こちらのヒレカツ弁当も食べ応えがありました。

中込の町を「発見」

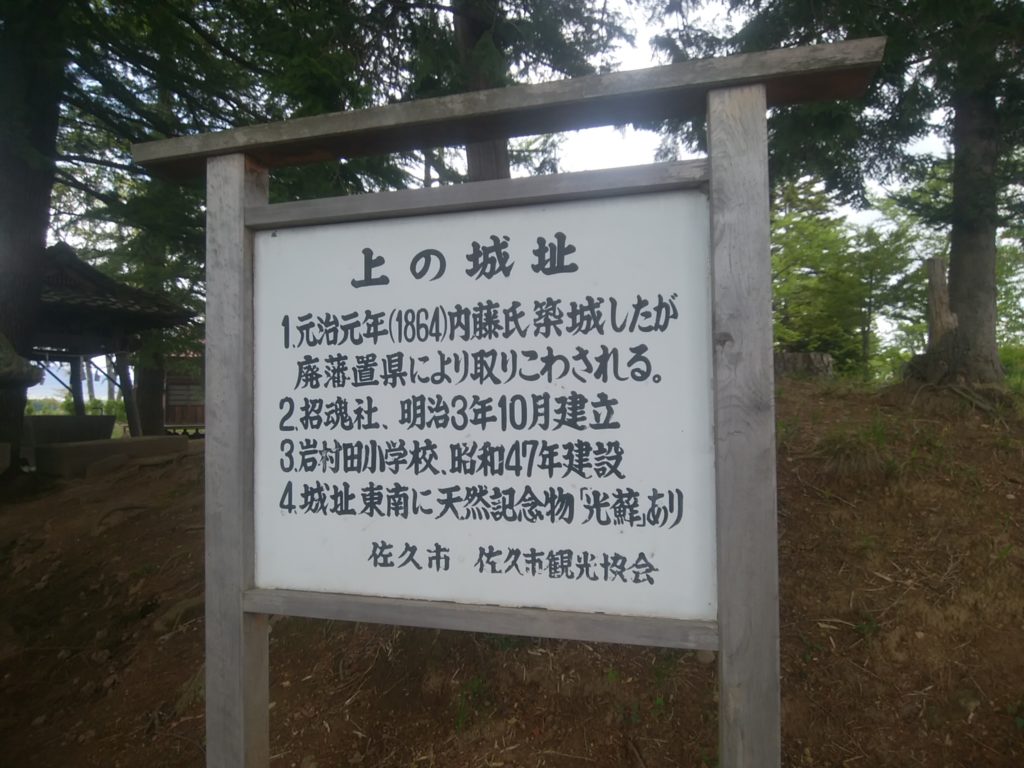

佐久市中込という地区があります。

JR小海線の沿線の町で、駅には小海線営業所がある交通の要衝です。

また、佐久市役所、消防署などがあり行政的にも佐久市の中枢を担うとのこと。ピンコロ地蔵で有名な金台寺もあります。

小海から北上したおじさん、中込駅前の商店街に通りかかり、その雰囲気にどうしても通過できずに車を止めました。

まず駅に立ち寄ってみます。

小海線は1時間に1本ほどの運行でした。

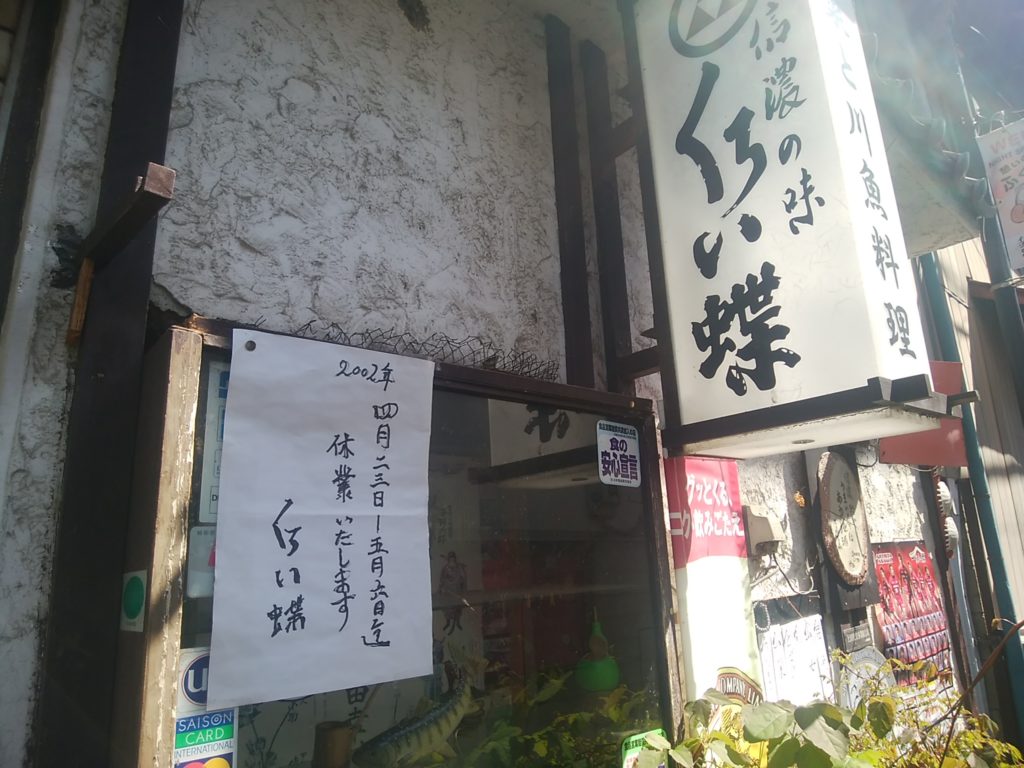

駅から続く商店街です。

駅前に喫茶店が2店舗ほどあり、かつても今もそこそこ乗降客でにぎわう駅であることがわかります。

婦人用品店なども数店あり、地域の住民の商圏であることがわかります。

一方、昨今の事情なのかどうか、空き店舗も目立ちます。

商店街の先には飲み屋街がありました。

そこそこの規模の飲み屋街の存在は、この町が地域の中心地で、人が集まる場所であることを示しています。

北陸新幹線の開通後は、新幹線駅がある佐久平地区が佐久市の中心街となっており、全国的なチェーン店などは佐久平駅周辺に集まっています。

しかしながらな小海線で佐久平駅から3つ南の中込駅周辺にはかつての佐久の姿が残っていました。

メルヘン街道で八ヶ岳連峰を横断し、小海・佐久地方を北上。

八ヶ岳連峰の北半分を一周したドライブでした。

「愛染かつら」古いですねえ。

「愛染かつら」古いですねえ。