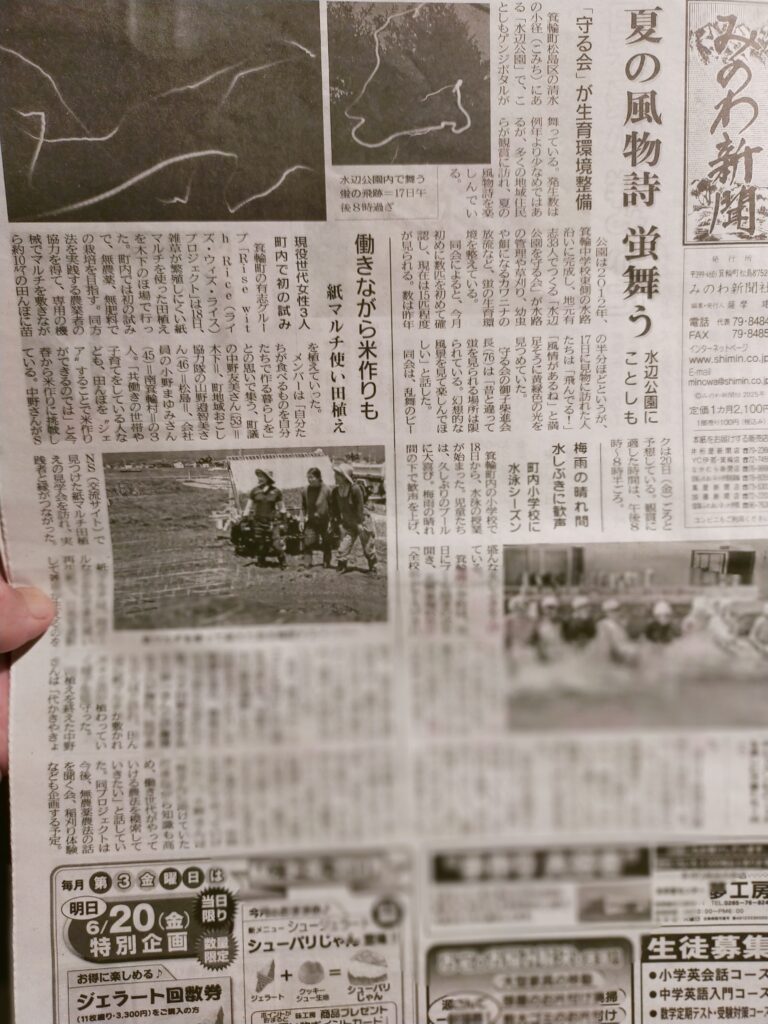

ちょっと古いが6月19日付の「みのわ新聞」が手許にあります。

上伊那地区の箕輪町にある、みのわ新聞社の発行です。

1部100円。

カバーするのは上伊那地方の辰野町、箕輪町、南箕輪村、伊那市あたりなのでしょうか。

「岡谷市ニュース」というコーナーがあり、岡谷市方面と関係が深いことがうかがえます。

一面は箕輪町水辺公園のホタルのニュース。

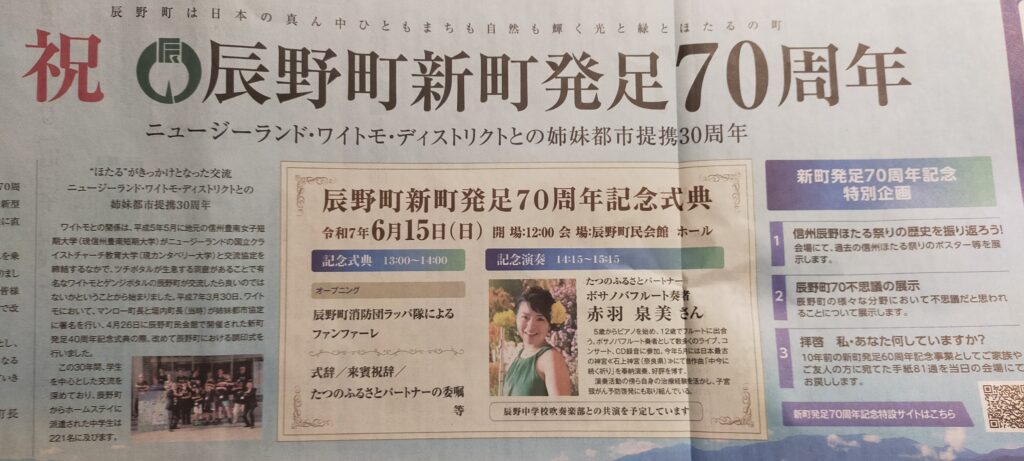

同じ地域の辰野町もホタルで町おこしをしています。

一面には、現役世代の女性が3人で紙マルチを使った田植えを行ったというニュースもあります。

専業農家や業者以外の人が、エコなコメ作りを行うなんてタイムリーな記事です。

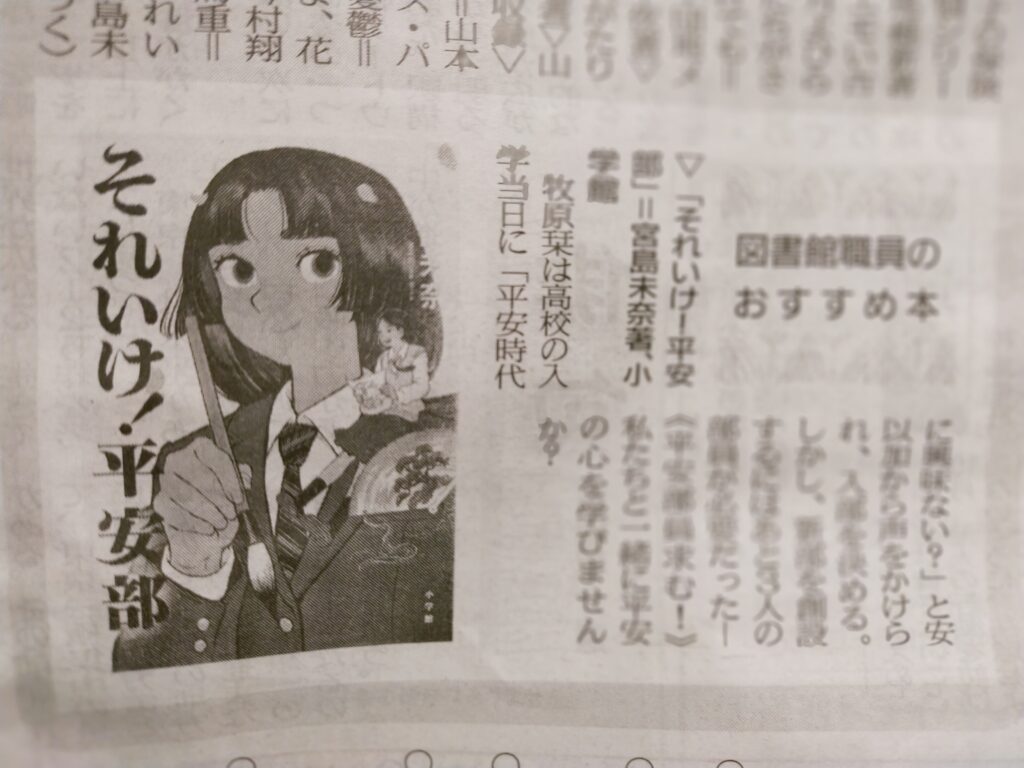

箕輪町内ニュースB面の「箕輪町図書館・新着本を紹介」コラムもイケてます。

図書館職員のおすすめ本として「それいけ!平安部」という若者向けの本が紹介されてます。

時代にマッチした本のセレクトがいいです。

辰野町A面ニュースには、子ども食堂の記事が。

自然と食材が豊かな辰野町でも子ども食堂が、2021年より行われているのですね。

150食が10分ではけるそうです。

中学生以下は無料、高校生100円、大人300円です。

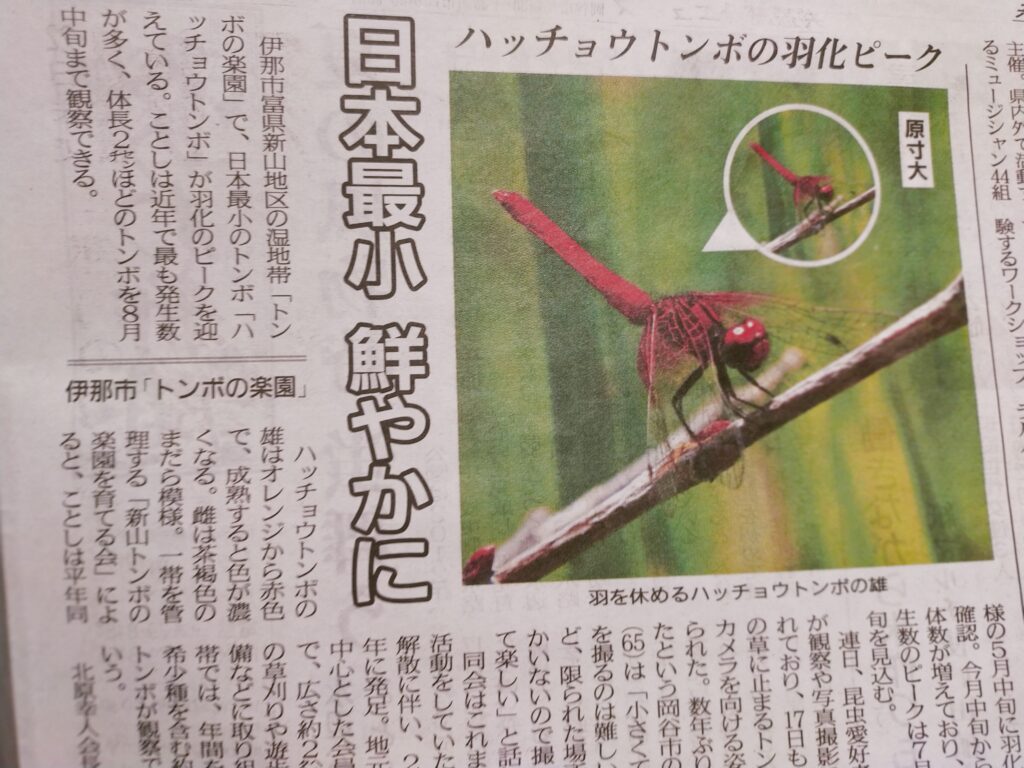

一面からめくった二面にはハッチョウトンボの記事が。

全長2センチという日本最小のトンボが伊那市の湿地帯「トンボの楽園」で羽化を始めたということです。

現地では「新山トンボの楽園を育てる会」の会員80名が保護観察の活動を続けているとのこと。

7月5日には観察会の開催されるとのことです。

一見してページ数も少なく、内容的にも薄い印象があるみのわ新聞ですが、よく読むと時代にマッチしたニュースをもれなく集めていることに気が付きます。

岡谷から辰野、伊那まで上伊那地域が文化的にも人の交流的にも、つながっていることがわかります。

箕輪に寄ったらみのわ新聞ですね。