「大いなる幻影」で一般的な、「ゲームの規則」で映画史的な名声を博したジャン・ルノワールは、画家オーギュストの次男として生まれ、フランスで映画監督となった。

第二次大戦前夜、ヨーロッパを脱出し渡米。

ハリウッドに招かれ、二十世紀フォックスと年2本の契約をした。

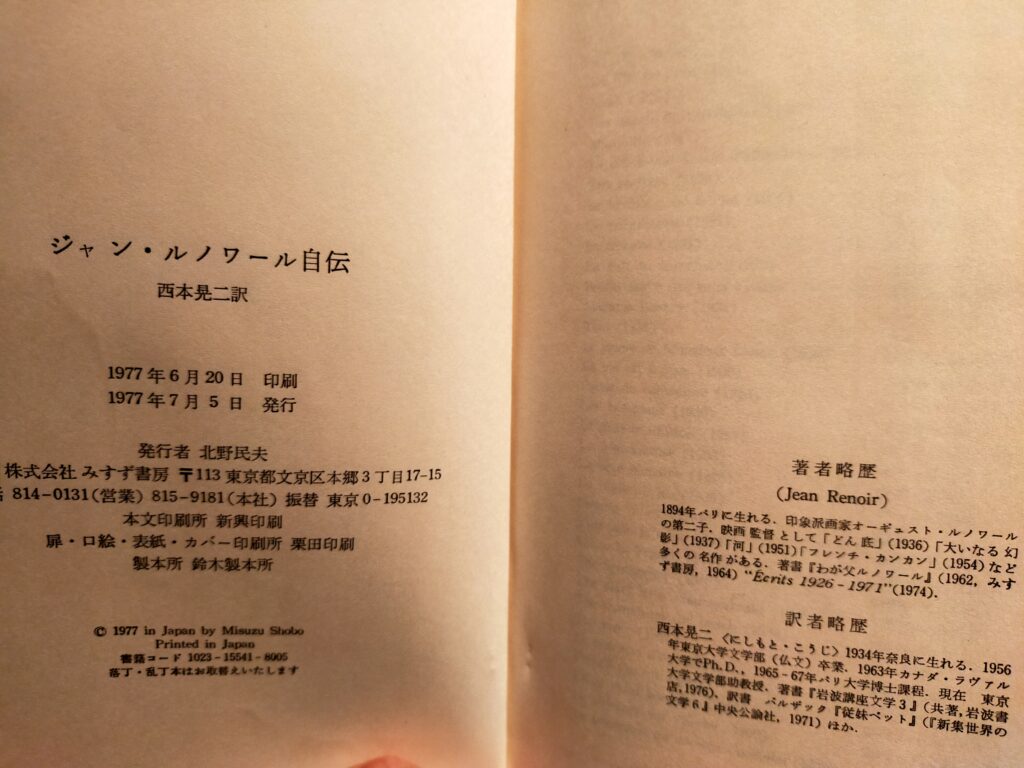

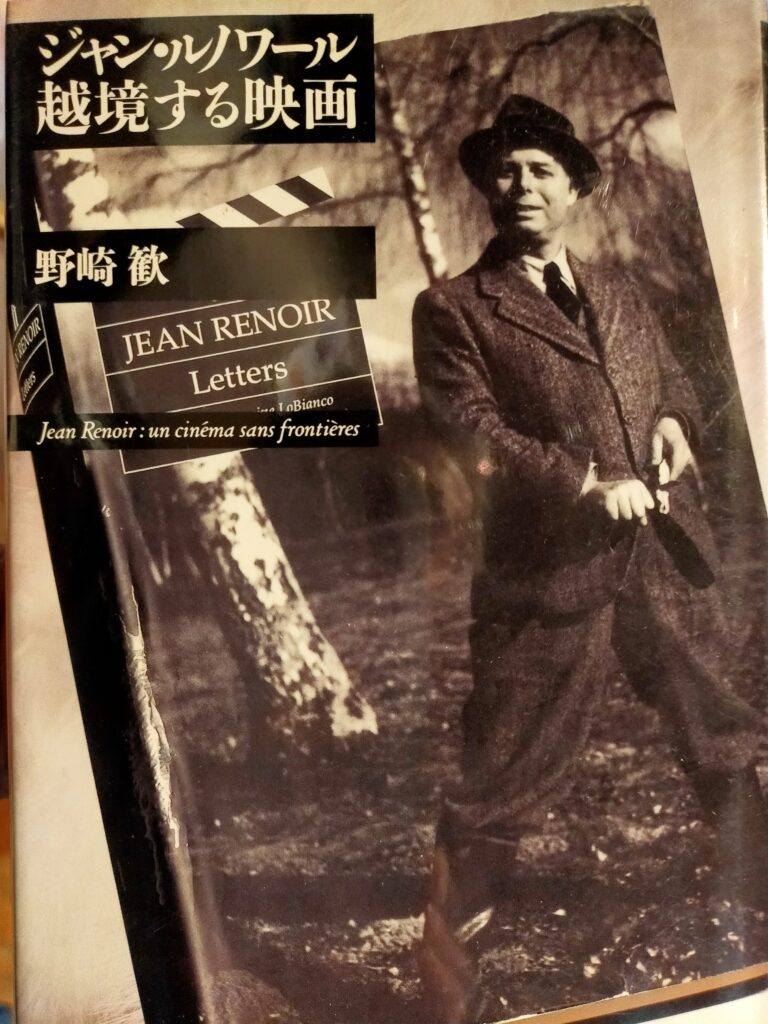

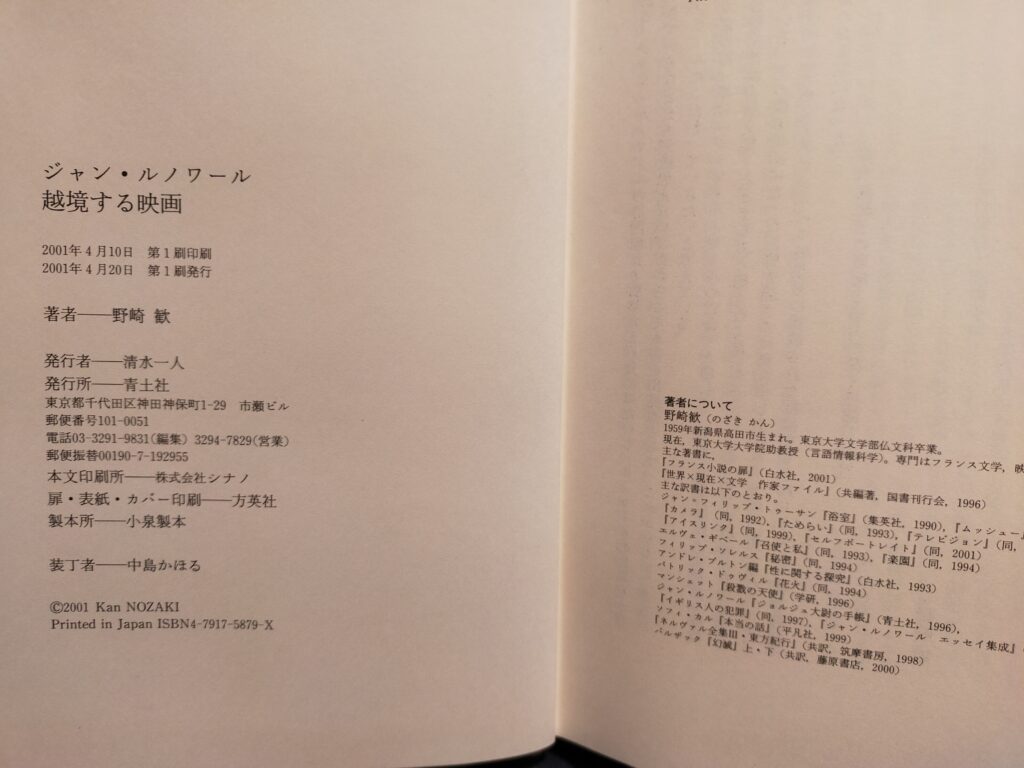

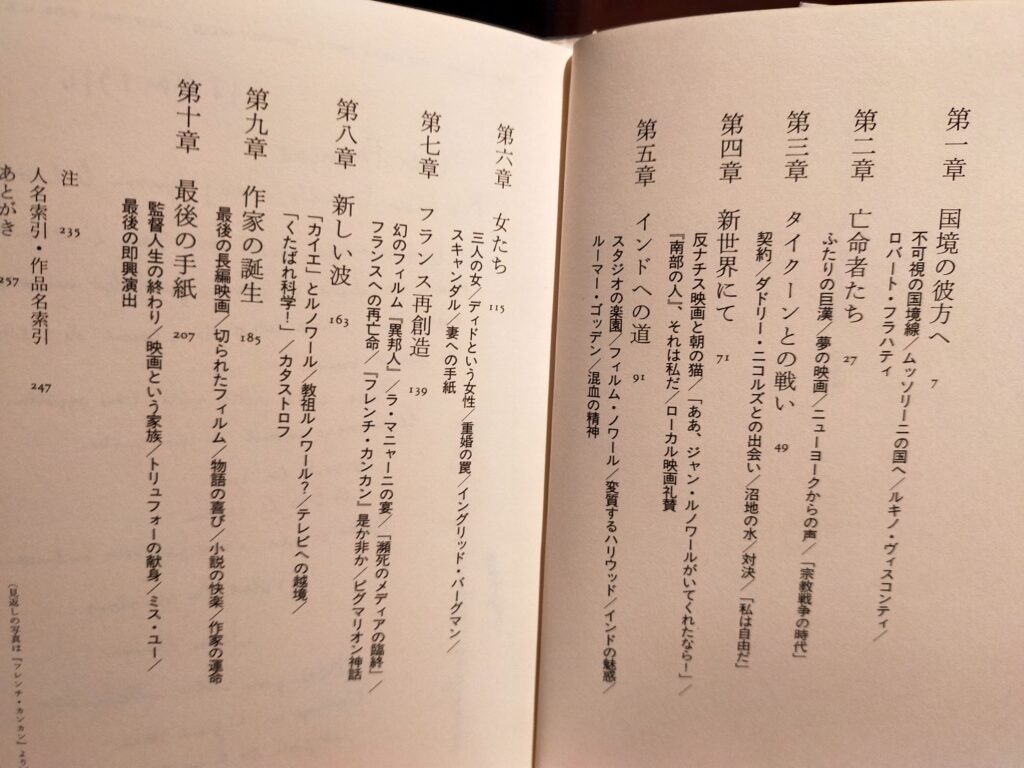

ここに、みすず書房刊の「ジャン・ルノワール自伝」と、青土社刊の「ジャン・ルノワール越境する映画」という書籍がある。

前者は自伝。

後者はルノワールの残した書簡をもとに、渡米以降の足跡をたどった内容の、日本人仏文学者による書籍である。

この度見ることができた、ルノワール渡米後のDVD3作品を、2つの書籍に基づいて追ってみた。

渡米第一作とハリウッドでの最初の挫折

その当時の二十世紀フォックスは撮影所長ダリル・F・ザナックが現場の全部をコントロールしていた。

ザナックはいかにもフランス風の素材をルノワールに映画化してもらうつもりで招いたが、ルノワールにはその気がなく、アメリカそのものを描きたかった。

「私個人としては、監督が作家であらねばならぬと思っている。監督だけが(中略)作品のあらゆる要素を組み合わせて、映画に形を与えることができる人物である」(「自伝」 P102)、というのがルノワールの姿勢だった。

また、「『女優ナナ』(1926年)全編を通じて、私が問題とし、最終的には自分の責任においてこれを決めなかったような、いかなる仕事、いかなる表現、いかなる小道具も存在しないのである」(豊かな才能を持つ技術人や俳優たちの助けを借りることを前提としつつも)(「自伝」 P102)、という経験もしていた。

ルノワールのこの二つの言葉は、ハリウッドで行われている映画作りとは対照的だった。

フォックスとの契約後、「100%アメリカ的な題材の映画の監督を私に任せるようザナックを説き伏せるのは大変な苦労だった」(「自伝」 P244)との過程を経て、第一作「沼地」(1941年)の撮影に入る。

題材はルノワールの希望通り、アメリカ南部地方を舞台にしたものだった。

スタジオで撮影のほぼすべてを行うハリウッド方式に反してジョージア州にロケを敢行した「沼地」の撮影中、ルノワールは、ラッシュを見たザナックから、8項目からなる指導の書簡を受け取る。

曰く、背景の細かなディテイルにこだわり時間を浪費している、ドリーやレールを使ってカメラを動かしすぎている、等々。

挙句にザナックは時間と予算の超過により撮影途中でルノワールの解任を決めかける。

結局解任は撤回となったものの、ハリウッド第一作におけるこの騒動はルノワールに遺恨を残す。

「ザナックは(中略)論理性に富み、ドラマの感覚も備えています。ただ彼には感受性がないだけです。」(「越境する映画」P67)とは、ルノワールのザナックに対する、またハリウッドのメジャースタジオに対する思い。

一方でザナックは、

「ルノワールは才能は十分あるんだが、ただ我々の仲間じゃなかったのさ」(「越境する映画」P315)とのちに述べたという。

ルノワールは「沼地」完成後二十世紀フォックスから契約解除される。

「自由への闘い」 1943年 ジャン・ルノワール監督 RKO

ルノワールの渡米第二作。

全編スタジオ撮影で、ハリウッド方式に迎合しつつ、最大限にドラマの主題を追求しながら自分らしさにもこだわったルノワールの仕事ぶりがうかがえる作品。

フランスをモデルに、ドイツに占領された町の住民を描いている。

戦中に作成され、ドイツが進撃を続けていた時代の作品ながら、恐怖心やサスペンスをそれほど強調しないのはルノワールの作風。

主人公は臆病な独身教師でマザコンのチャールズ・ロートン。

隣に住む教師仲間のモーリン・オハラに内心惚れているが告白などとんでもない。

占領軍への抵抗を呼びかけるビラが配られると見つかりはしないかとびくびくする。

オハラの兄の鉄道員が抵抗者で、オハラの婚約者の鉄道キャリア(ジョージ・サンダース)が占領軍の協力者。

ロートンの母親は息子可愛やで、隣の娘オハラに対抗心を燃やすは、息子が抵抗者の容疑で引っ張られたら、占領軍から市長と陳情に駆け回るは、で関係者をひっかきまわす。

この母親のキャラがルノワール調でいい。

ロートンが勤める小学校の男子児童の教室での暴れっぷりも、子供らしさを強調するルノワール調。

抵抗者であるオハラの兄も、屈託なく下っ端のドイツ兵と仲良くして占領軍の目をごまかす。

ここら辺も、教条的でサスペンス一辺倒のレジスタンス映画に比べ映画の厚みを感じる。

この作品はしかし、戦後直後にフランスで上映された際に不評を受け、さらに米国に脱出したルノワールが逃亡者としてのそしりを受けるに及んで、彼の帰国とフランス映画界への復帰を遠ざけたきっかけとなったという。

「南部の人」 1945年 ジャン・ルノワール監督 ユナイト

ルノワールが興味を持ったアメリカ南部地方を舞台に、綿花畑を開拓する若い農民一家を描いた作品。

ハリウッドの、メジャースタジオでスター俳優を使って大作を撮ることは非現実的となっていたルノワールが、フランス人製作者ロバート・アキムの提案を基にして実現した企画。

主演予定のジョエル・マクリーが下りて、出資者のユナイト映画も下りそうになったものの、ルノワールは低予算を逆手に取り、無名俳優を使って、ロケ隊を結成して撮影した。

白人の小作農民が、メキシコ人に交じって綿花プランテーションで綿花を摘むシーンに始まる。

やがて、独立を決心した主人公一家がおんぼろトラックに家財一式を積んでボロ屋に引っ越し、雨漏りに鍋釜を当てての生活を始める。

農民の生活をリアリズムで描く日本映画が一瞬思い出される。

アメリカ共産党員で赤狩りのハリウッドテンの一人として投獄されたハーバード・ビーバーマンの「地の塩」(1954年)にムードが似ているなと思ったり、不況時代の農民を描く「怒りの葡萄」(1940年 ジョン・フォード監督)を思い出したりするシーンが続く。

若き夫である主人公は妻と協力し、春までの間、川で魚を釣り、野生動物を狩り、春になってラバを使って畑をおこし、種を借りて蒔く。

一緒に来たばあさんは常に文句を言い、幼子は壊血病にかかる。

頼みの隣人は全く非協力で妨害さえする。

ルノワールはしかし若夫婦の逆境を誰のせいにもしない。

社会情勢だの主義主張は関係ない。

どうしょうもなくなって地面に伏せ、神に祈る夫婦に神の答えはない。

偏屈な隣人にダメもとで交渉に行ってみる。

もうだめか、と思うと友人が子供に飲ませる乳牛を持ってきてくれたりもする。

自力と人間関係で問題に対処する、ルノワール流人生哲学が貫かれている。

突然始まる町の飲み屋での、主人公と友人が絡む乱闘シーンと、主人公の母親と町のドラックストアの主人の老人同士の再婚披露宴の大騒ぎ、の二つの場面はルノワール式のお祭り場面か。

結婚式の大騒ぎの夜、一帯を襲った大嵐。

ルノワールが映画でこだわる「水」がおもうさま畑や一帯を覆い流れ、主人公らが流された牛を救いに水の中でもがくシーンが描写される。

収穫寸前で全滅した綿花を前に、畑からの撤退を決心した夫の前に、あきらめずに前向きな気持ちの妻が現れる。

改めて前途に希望を持つ二人を映して映画は終わる。

撮影はテント村をカリフォルニアの綿花地帯にある村に設営して行われた。

ロシア正教会を信じる移民が開拓したその村では、村民も撮影に協力。

ラッシュ上映には村民も詰め掛け、そのあとは撮影隊も含めロシア民謡で盛り上がったという。

「映画とは、際限のない新規巻き直しのことだ。この地で私はまさにすべてをゼロからやり直し、そう悟ったのである。」(「越境する映画」 P87)

「河」 1951年 ジャン・ルノワール監督 ユナイト

英国人女流作家の自伝小説を読んだルノワールが映画化権を獲得したが、スポンサーが見つからない。

現地で育った英国人少女の自伝。

像も虎狩りもないインド(映画)はインドではない、がハリウッドでの常識だった。

一方で、ビバリーヒルズの花屋チェーンの大将がこの小説に興味を示しルノワールに合流した。

インド好きの大将は像も虎狩りも好きだったが、ルノワール作品の制作者兼スポンサーとして名乗りを上げるに際し、像や虎狩りが出てくる映画はあきらめた。

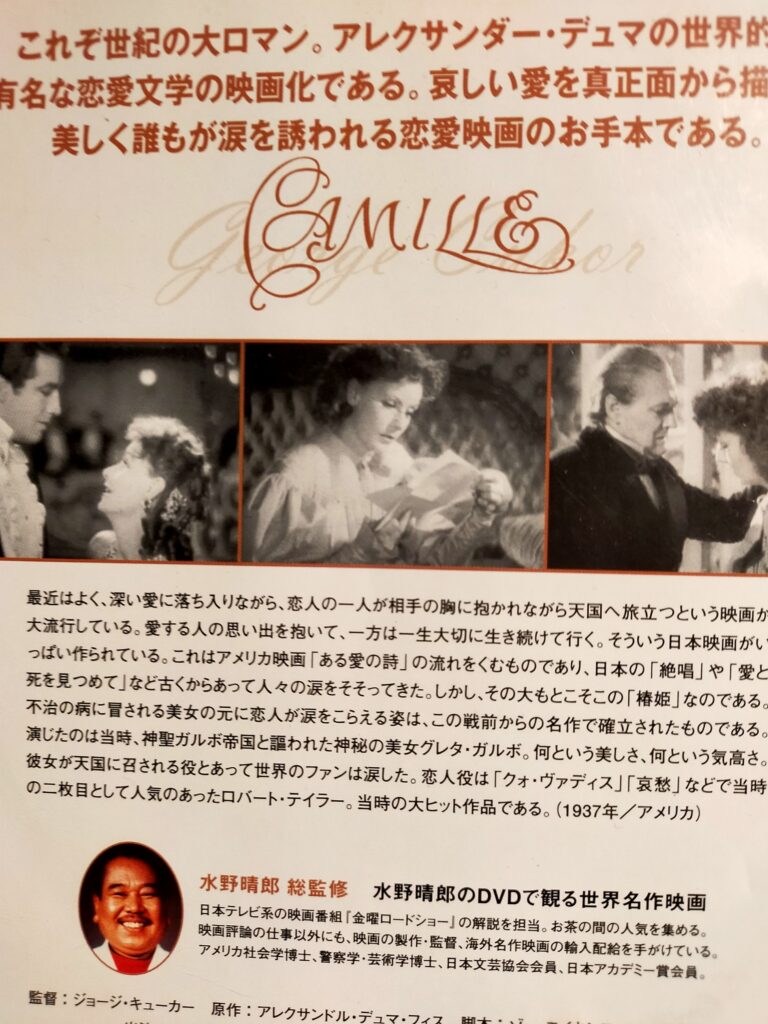

ベンガル地方に住む英国人一家の物語。

娘たちに起こる愛の目覚め、インドの異国情緒に満ちた踊りや衣装。

これらすべてが.安らかな中立性のうちに憩っているように私には思えた。(「自伝」P316要旨)

とはインドにロケハンした際のルノワールの言葉。

主な登城人物は、主人公の少女、その姉、隣家の英印混血の娘、父、母、旅行で立寄る英軍大尉の青年。

青年は二次大戦で片足を失っている。

現地人乳母や門番と仲良く暮らし、塀を乗り越えて隣家と行き来する子供たち。

年上の娘二人は白人青年の来訪に心浮き立つ。

義足となり心閉ざす青年との交流。

隣家の混血娘は学校の寄宿舎から戻り民族意識に目覚める。

それらの出来事を通して描く主人公(のちの自伝作家)の成長。

ルノワールは主人公、姉、混血少女、義足の青年などメインキャストを素人のオーデイションにより配役。

土候の別荘を英国人一家の家に見立ててロケを敢行した。

「『河』の撮影期間中、われわれは徹底的に中間色を追放した。(中略)家屋からカーテンから、家具、衣装に至るまで、われわれの点検を受けなかったものは何一つとしてない。」(「自伝」P320、321)

「『河』は私の作品の中で最も手の込んだ準備をした映画のように見えながら、その実、一番自然に近い映画なのだ。」(「自伝」P326)

ルノワールの言葉がすべてを語っている。

作家としての創造性を最大限に追求しつつ、矛盾するようだが、俳優の自然な演技を生かし、安直なドラマよりは状況の流れを尊重し、素材や背景を愛する。

映画に対するルノワールの姿勢が背景に流れている作品だった。