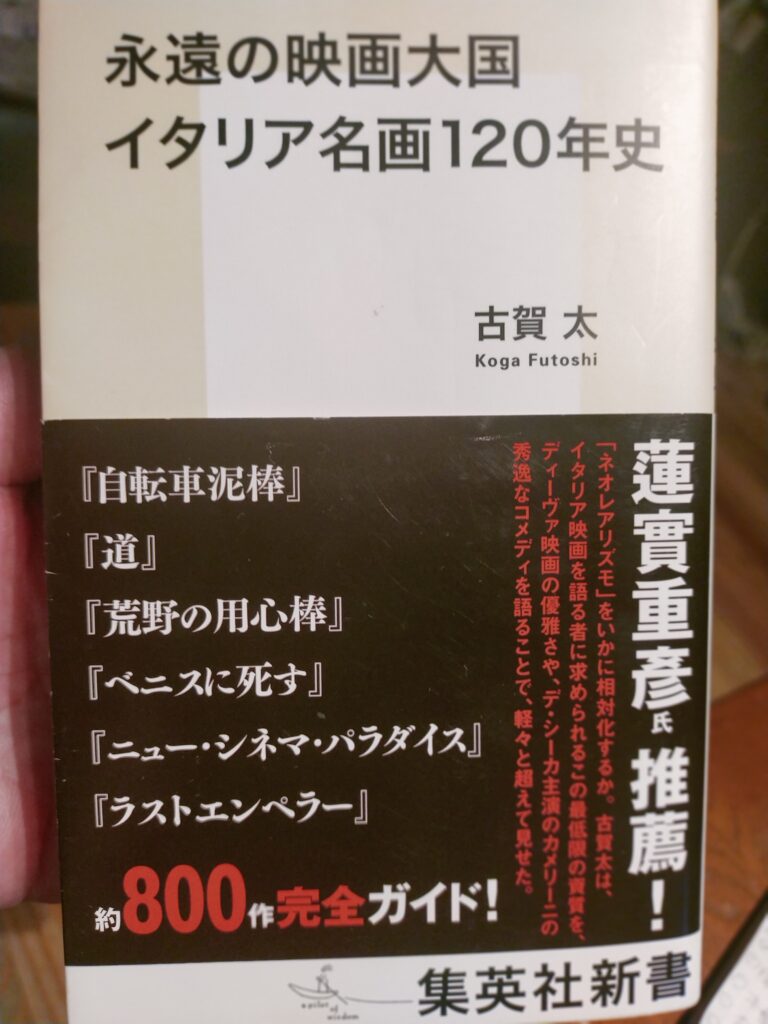

バラ色のネオレアリスモ

1950年代に入り、ネオレアリスモのかつての推進者たちはそれぞれ独自の映画表現へと向かっていった。

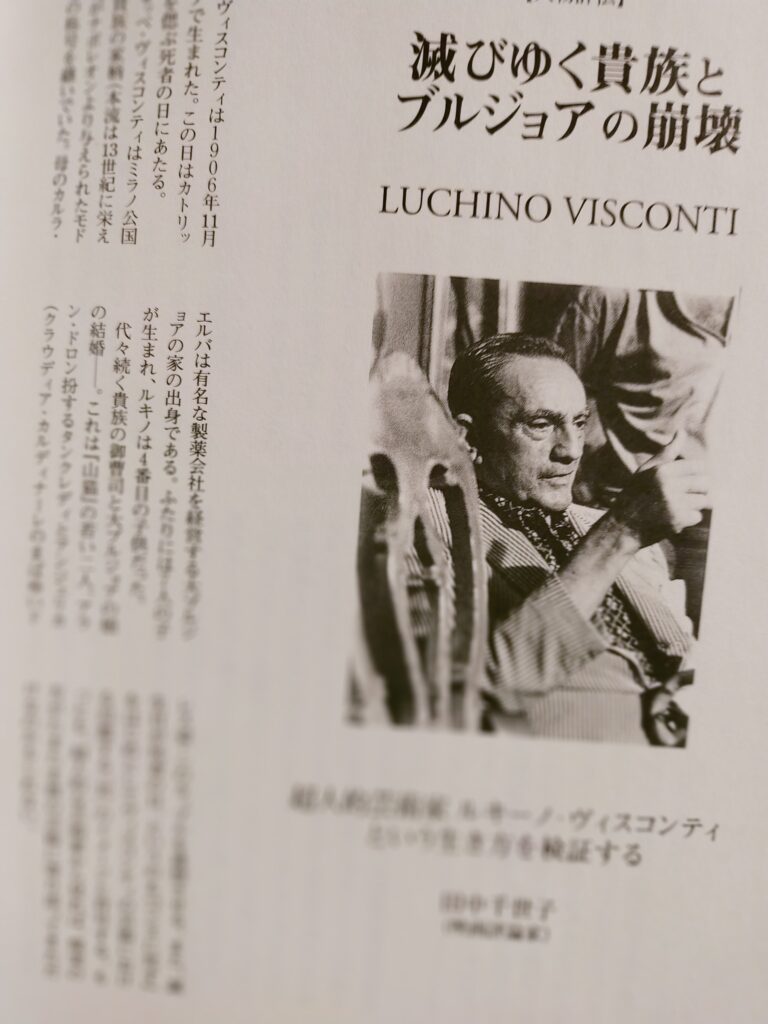

すなわち、ヴィスコンテイは「夏の嵐」(54年)で、19世紀のイタリア統一運動の中で愛に生きる貴族の女性をドラマチックに描き、以降の彼の作風となる『貴族、王族、ブルジョアの葛藤と黄昏を豪華絢爛に描く』方向への転換を行った。

ロッセリーニは「ストロンボリ」(50年)、「ヨーロッパ1951年」(51年)を発表。

主演には「無防備都市」「戦火のかなた」に感動してロッセリーニのもとに走ったイングリッド・バーグマンを起用して、イタリアや欧州の戦後の現実の中で、コミュニケーションの困難をきたすアメリカ女性の姿を描いた。

一方、「神の道化師フランチェスコ」(50年)ではロッセリーニのもう一つの素質である宗教的なものへの希求を示した。

デ・シーカは「ミラノの奇蹟」(51年)で貧困の主人公たちが箒で空を飛ぶというファンタジーを描いた後、「終着駅」(53年)では、ハリウッドの製作者デヴィッド・O・セルズニックとの合作で、モンゴメリー・クリフトとジェニファー・ジョーンズを起用してのラヴロマンスを描き、商業主義へと舵を切った。

上記3監督が作風に変容を見せ始めた50年代は、またレナード・カステラーニやルイジ・コメンチーニら新鋭監督が、喜劇的作風の「2ペンスの希望」(52年)、「パンと恋と夢」(53年)などを発表、『バラ色のネオレアリスモ』と呼ばれた。

これらの作品は50年代以降に発表されることになる「イタリア式喜劇」の出発点となった。

「イタリア式喜劇」は、50年代以降のイタリアの高度経済成長期に現れた利己的で小心者の庶民やブルジョアをブラックユーモアで描く悲喜劇の作品群で、以降のイタリア映画の主流となった。

(以上は、集英社新書2023年刊 古賀太著「永遠の映画大国イタリア名画120年史」第三章ネオレアリズモの登場より要旨抜粋しました)

「明日では遅すぎる」 1950年 レオニード・モギー監督 イタリア

監督のモギーは、1899年オデッサ生まれのユダヤ人で、フランス、イタリア、アメリカなどで映画監督として活躍した。

本作はイタリア映画であるが、モギー自身はネオレアリスモの流れをくむ映画人ではない。

彼の代表作の一つは1935年にフランスで発表した「格子なき牢獄」で、女子感化院の非人間性を描いた作品。

収容される少女役のコリンヌ・リュシエールは日本でも人気が出たが、ドイツによるフランス占領期にドイツ軍将校の愛人となったことにより戦後は投獄され、獄中で亡くなった。

本作「明日では遅すぎる」は、「格子なき牢獄」等での手腕を買われての起用だと思われ、モギー監督は手堅くその起用に応えている。

舞台はイタリア。

リアルタイムの設定と思われ、1950年の中高生の物語。

同じアパートに住む、フランコとミゼッラ(アンナ・マリア・ピエランジェリ)は同じ学校の同学年。

この学校は男女共学だがクラスは別で、教師もそれぞれぞれ性別の先生が教えている。

先生役にヴィットリオ・デ・シーカとロイス・マックスウエル。

生意気盛りのフランコは年上の女を映画に誘ったり、友達連中と学校の女子をカメラテストの名目で誘ってキスを奪って喜んでいる。

フランコのことが気になるミゼッラは年上女とフランコの話をアパートの廊下から立ち聞きしたり、女性雑誌の「男の気の引き方」特集を読んだりする。

やがて夏のサマーキャンプがお城で行われ、厳しい女校長と進歩的な両先生(デ・シーカとマックスウエル)が監督する。

生徒たちは細かな校則違反で女校長をいちいち怒らせる。

フランコとミゼッラは,、発表会で吟遊詩人とお姫様を演じてから、互いの気持ちに素直になっており惹かれ合っている。

生徒の気持ちを尊重する両先生と校長の対立。

女先生は校長によって追放される。

女先生を駅へ送った生徒たちが嵐にあって夕食に遅れ、フランコとミゼッラは納屋に逃れる。

納屋では焚火を炊き、服を乾かし、嵐が去るまで藁の中で休む二人。

キスも交わしている。

まるで「潮騒」のようなシチュエーションだ。

この時代の両思いの10代の最大限の愛の表現として、イタリアと日本の共通点が面白い。

戦後を迎えて、青少年の性も無視できなくなった時代に、最大限進歩的に青少年の性を扱った作品。

ややもするとキワモノ的な興味を誘いかねない所を、清純そのもののヒロイン(ピエランジェリ)と、二枚目俳優(デ・シーカ)、正統派美人女優(マックスウエル)の起用によって正統派映画の作風となっている。

進歩的な両先生の言動が今見ると偽善的に見えるほど、教条的なキライはあるが、現実を直視する姿勢はネオレアリスモの精神を継承しているといえよう。

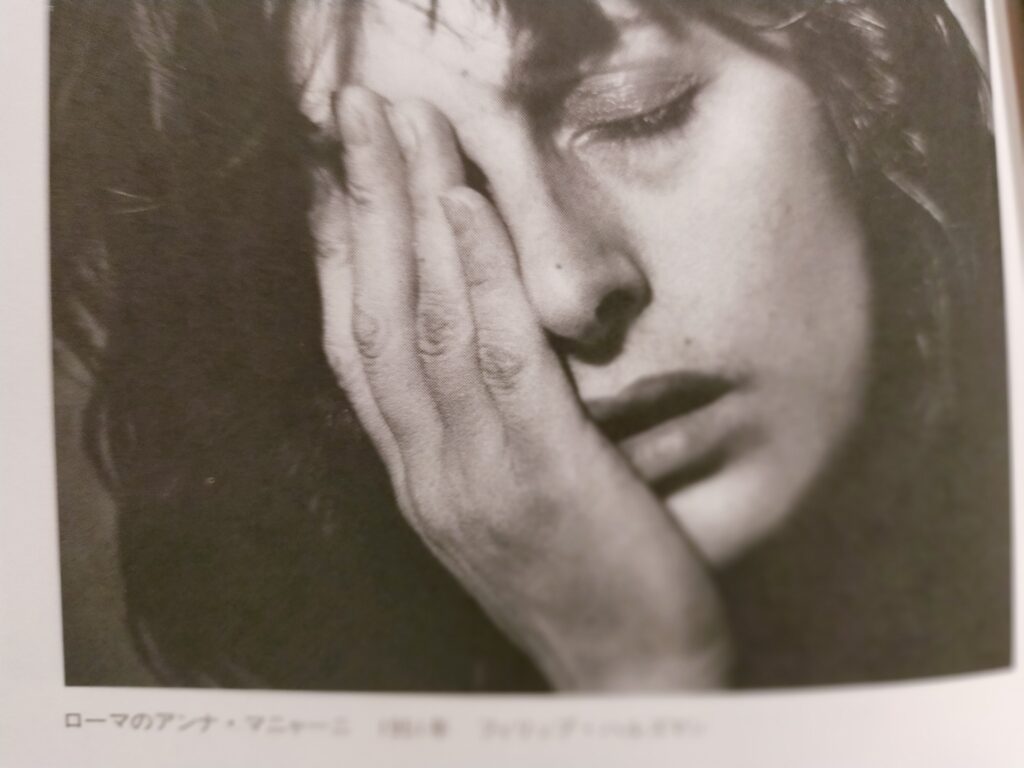

ヒロイン役でデヴューした、アンナ・マリア・ピエランジェリは本作がベヴェネチア映画祭で受賞したこともあり、MGMにスカウトされてアメリカに渡り、『ピア・アンジェリ』として売り出した。

ハリウッドでは「三つの恋の物語」(53年)、「葡萄の季節」(57年)などに主演。

ジェームス・デイーンとの恋愛が有名だったが、歌手と結婚。

離婚して61年にはイタリアに戻り「ソドムとゴモラ」(61年)などに出るがスターダムには乗り切れず。

71年ビバリーヒルズの友人宅で睡眠薬自殺を遂げた。

モギー監督が「発見」した、リシュエールとピエランジェリという仏伊の二人の清純派スターは道半ばにしての夭折していった。

なお、ピエランジェリのハリウッド移籍は、50年代から活発になったイタリア映画とハリウッドの交流(ハリウッドスターのイタリア映画への起用、合作など)の先駆けとなる出来事だったのではないか。

「2ペンスの希望」 1952年 レナード・カステラーニ監督 イタリア

舞台はナポリ郊外のべスピオス火山の麓の町。

最寄りの鉄道駅からは馬車が町まで通る田舎町。

その町へ主人公のアントニオが復員してきた。

志願兵ではないので恩給は出ない、その日から無職の22歳だ。

息子が帰ってきて大騒ぎし、近所で飼っているウサギを盗んで御馳走を煮る母親役の女性が、女優とは思えない存在感で『イタリアの母』を演じる。

町の無職者たちは教会の柵を背に無為に過ごす。

そのアントニオに笑いかける娘がいた。

花火師の娘カルメラだった。

ピラピラのワンピースを翻し、走り回るカルメラ。

洗濯物を干しながら歌い、父親に弁当を届けに山すそを走り抜ける。

アントニオは、ソーダの瓶詰や馬車の助手をして稼ぐが、母親が弟たちを使って午前中に雇い主から前借してゆくので、ばかばかしくなる。

ナポリへ行っても無職では滞在さえできない。

駅からの連絡交通が馬車からバスに代わる時、ナポリでおんぼろバスを買いアントニオが運転手になろうとする。

それを聞いたカルメラは親に隠れて運転手用の帽子を縫う。

バスは馬車仲間と共同で運行する予定だったが、初日に仲間割れでおじゃんとなる。

アントニオはカルメラの父親の助手になれば、と考えるが頑固で昔気質な父親は頑として受け入れない。

カルメラがアントニオに会いに夜出かけてると知れば、娘の脚をベッドに鎖で縛りつけもする。

カルメラは自棄になり、親父の花火倉庫に火をつけ爆発させる。

アントニオはナポリの映画館のフィルム運びなどをして何とか生きるが、カルメラはナポリに女がいると勘鋭く追及したり、アントニオは共産主義だと口走ったりして足を引っ張る。

若い二人のぎこちない迷走と、ストレートな愛情を盾の糸とすると、横の糸は旧態依然の田舎の大人たちである。

ネオレアリズモの作品群は、封建的な網元や、マフィアに支配される後進性や、宗教に縛られる因習を描いてきたが、そこには『田舎の人間は、資本家やマフィアの被害者である』というテーゼが存在していたように思う。

作家たちの左翼思想にもその要因はあったのだろうが。

片や「2ペンスの希望」の田舎の大人たちには全く救いがない。

カルメラの父の頑迷さは最後までそのままだったし、アントニオの母親の狡さ、俗物性は最後まで貫かれた。

まるで『大人たちは、社会の被害者として保護されるほど甘くないし、人間性には全く期待できない』と、この作品の作り手たちは断じているようだ。

映画はエピソードごとにテンポよくまとめられ、まるでスクリューボールコメデイのように進む。

何しろ次から次へと事件が起こり、何とか生きようとするアントニオを巻き込み、前進を阻止し、やる気をそぐ。

カルメラは無邪気に混乱の原因を作り出し、アントニオや家族の気持ちに関係なく彼について回ろうとする。

カルメラの一途な無鉄砲さに、「赤ちゃん教育」でのキャサリン・ヘプバーンの破壊的がむしゃらさを思い出し、思わず笑いがこみ上げる。

2人そろって町の人々の視線の中、カルメラの親父の元へ行くが、親父は「2人でどこへでも行け」とけんもほろろ。

貧乏人のくせに、気に入らない相手との結婚を許さないこの頑固親父の心理は、カソリックを原因とする因習からくるものなのだろうか、それともただのわからず屋だからだろうか。

二人で生きてゆくと覚悟を決めたアントニオはカルメラのワンピースを脱がせて親父に投げ返す。

アントニオの開き直った清々しさを見た町の人々が寄ってきて二人を応援する、洋服屋は掛け売りしてやる。

何もないが若さと愛情だけはある二人を祝福するように。

最後の最後に映画的ハピーエンドが訪れるが、それまでのコメデイ仕立てながら辛辣な現実描写に徹した、レナード・カステラーニ監督の痛快な傑作。

イタリアの映画館ではこのラストシーンに観客から拍手が起きたという。

カルメラ役のマリア・フィオーレの抜擢と演出にもカステラーニ監督のひらめきが光る。

彼女はこの作品では、ほとんど唯一の美形女優でありながら、ひたすら野を駆け回り、家事手伝いに精を出すのだったが、よく見ると若いころのステファニア・サンドレッリのような清らかな美貌。

野に咲く花のような生命感と、天からの精霊のような純粋さがあった。

アントニオの母親、カルメラの父親、町の人々には素人と見まがう年季の入った俳優、女優を起用。

その欠けた歯並びと、しわだらけの風貌、因習にまみれた俗物的な言葉の数々は強烈な印象をもたらす。

結婚資金ができ、中年の男と結婚したアントニオの姉が、ささやかな結婚式を終え、教会から結婚相手とその母親が腕を組んでゆく後に仕方なくついてゆくという、幸福感も何もない場面も何とも言えずわびしかった。

加えて、田舎の寂れた町と荒涼とした風土を前面に出してのほぼ全編のロケ撮影。

『バラ色のネオレアリスモ』として、その楽観的姿勢が批判されたこともあるカステラーニだが、世界的にヒットしたこの作品は、第5回カンヌ映画祭のグランプリをオーソン・ウエルズの「オセロ」と分け合った。

「パンと恋と夢」 1953年 ルイジ・コメンチーニ監督 イタリア

「2ペンスの希望」と並び、『バラ色のネオレアリズモ』と呼ばれる1作。

戦後10年近くたち、イタリア映画のテーマは戦争そのもの、直後の現実をストレートに描くことから、同じく戦後の貧困などの現実を基底としつつも、映画のエンデイングに前途に希望をもたらすような作品が出てきた。

本作もまた、ヴィトリオ・デ・シーカ、ジーナ・ロロブリジータという陽性の両スターを前面に押し出した商業性を意識した作品で、興行的にもヒットし、またベルリン映画祭で銀熊賞を受賞している。

南イタリアの寒村に警察署長(デ・シーカ)が赴任してくる。

村人はよそ者や男女関係には異様に興味を示し、うわさはあっという間に広まる。

村一番の美人ながら「山猫」と呼ばれるマリア(ロロブリジータ)は、父親を亡くし、母と妹弟らと暮らすじゃじゃ馬娘。

村のおじさんたちは、マリアにちょっかいを出してははねつけられる。

若い巡査はマリアへの恋心を伝えられず、おどおどしている。

白髪が混じりながらも独身を貫く署長も、マリアの若さがまんざらでもないが、片や熟女の助産婦アンナレ(マリザ・ベルリーニ)の落ち着いた大人ぶりにも鼻の下を伸ばす。

戦争と無知な村人たちの犠牲者でもあるマリアは、一張羅のワンピースを翻しながら、ロバに横乗りし、生きるためにスモモを盗んで売り、行商が持ってきたドレスを巡って女同士の喧嘩も辞さない。

実直で、聖職者にしては珍しく裏のない村の司祭は、彼女に金銭的な援助をしている、賽銭から。

署長も目立たぬよう500リラを彼女に与えようとするが、5000リラ札と間違えた上に、彼女の母の手に渡ってしまう。

母親は巡礼のおかげ、聖アントニオの奇蹟が起きたと喜ぶが、マリアは署長からの援助に我慢できず5000リラの札を破り捨てる。

助産婦として村に赴任して7年のアンナレは、村中の出産に駆け回りながら、実はローマに残した婚外の一人息子の成長を生きがいにしている。

女性二人の間を行き来する署長は、いい年をしてプライベートではギターを爪弾き、水着女性のグラビア雑誌を開いてくつろぐ独身ぶり。

年配のメイドはそういう署長をからかうように言葉を挟む。

地方喜劇の脚本家出身というコメンチーニ監督のタッチは、まさに大衆演劇のそれであった。

テレビでやっていた松竹新喜劇の舞台になぞらえれば、純粋培養の世間ずれしていない二枚目役がデ・シーカ扮する署長、彼を取り巻く中年女芸人(老メイド)やら、まじめな二枚目女優(助産婦)がかき回し役だ。

彼等が寄ってたかって弄り回す若いカップルが、マリアと若い巡査となる。

「パンと恋と夢」を松竹新喜劇ととらえれば成程ピタッとはまる。

決定的な悪人は登場せず、貧困が原因の嘘やいさかいも最後の大団円で溶けて流れる。

気の利いた、男女の機微をくすぐるような、大衆受けするセリフもある。

現実を必要以上にリアルに表現しない姿勢も大衆演劇風。

一方で、戦後のイタリアの貧困が全国民に重くのしかかっていたこの時代。

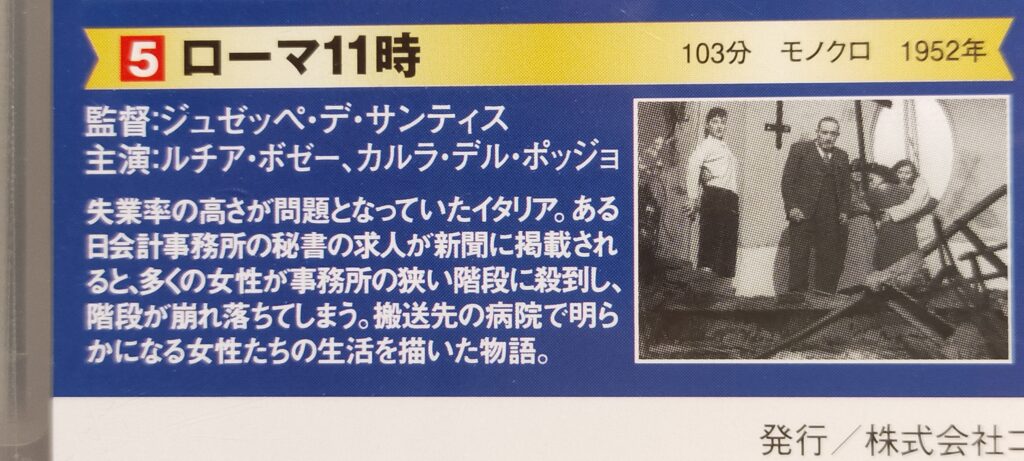

登場人物の背景に、戦争による犠牲、宗教的因習、来るべき階級差などを描き込みながらも、庶民たちの楽天性、逞しさを前面に押し出した本作は、『バラ色』一辺倒ではないが、左翼教条主義的でもない作品となった。