調布の自宅からゆく「小さすぎる旅」の第一回です。

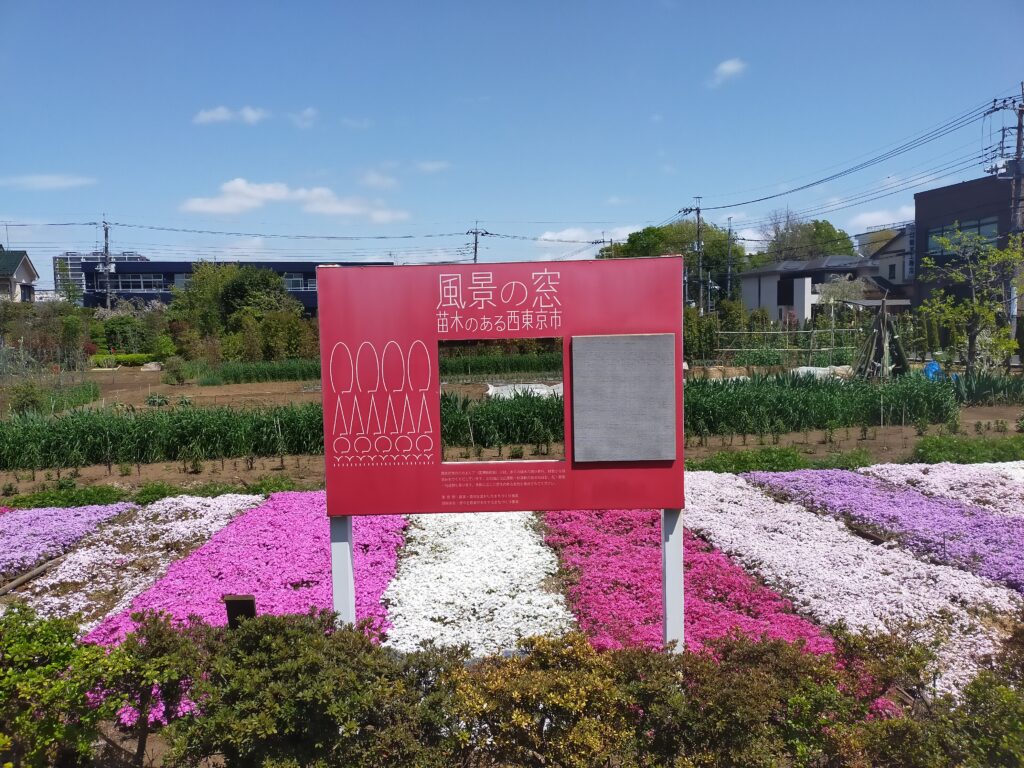

西武多摩川線に乗って沿線を見てみようと思います。

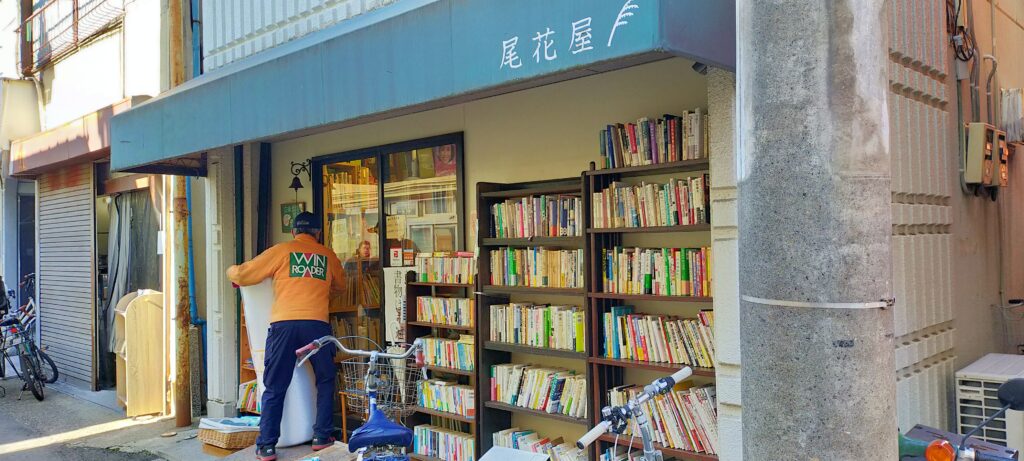

ママチャリ迷走記で訪れた、新小金井西口商店街のある新小金井駅は西武多摩川線の駅です。

始発のJR中央線武蔵境から終点の是政まで8キロの路線です。

他の西武線につながってはいません。

大正時代に多摩川の砂利を運ぶために作られた線路が前身とのことです。

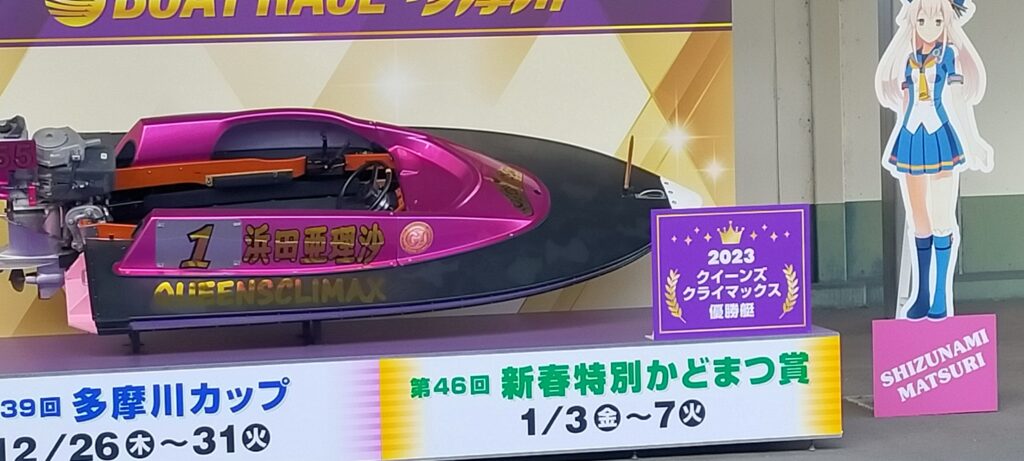

今は、府中市是政にある競艇場へ客を運ぶための路線でもあります。

多摩川の砂利採取は昭和の時代に禁止されました。

往時を誇った砂利業者も、知っている限りでは調布の鶴川街道わきに工場が1つ残るのみ。

そこも仕入れ先は北朝鮮だと聞いたことがあります。

かつては川魚業、渡し船、観光などで栄えた清流多摩川。

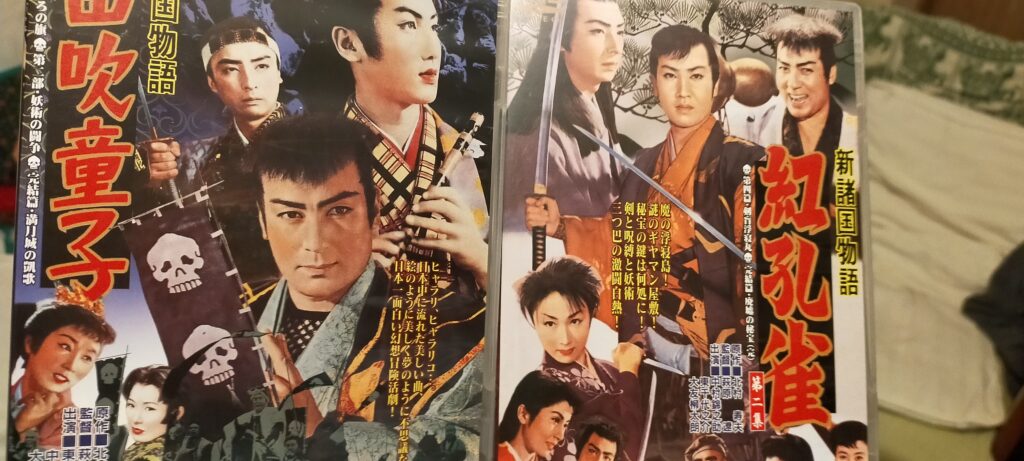

そこでの砂利採取は、映画「あにいもうと」(1953年 成瀬巳喜男監督 大映)に描かれていました。

「あに」役の森雅之が気性の荒い昔気質の砂利人夫を演じていて、撮影当時の多摩川周辺の風景が見られました。

川の土手沿いにラムネや氷などを売るよしず張りの茶店が建っていて、気の荒い川筋衆の縄張りが息づいている風景が画面から窺えました。

いまの多摩川は、清流とアユ料理に遊ぶ人を運んだ京王閣は、占領軍のダンスホールを経て競輪場となり、砂利を運んだ西武多摩川線は競艇場へ人を運ぶ路線となって生きながらえています。

山小舎おじさんの40年ほど前の実体験でも、当時の踏切を残していた中央線武蔵境駅には、ジャンバー姿の一見してわかるギャンブル客が、多摩川線に乗り換えるためにたむろしているような雰囲気がありました。

今の武蔵境駅は駅前にイトーヨーカドーと高層マンションが屹立し、立体交差となった駅ビルにはこぎれいな飲食店が並ぶ駅です。

西武多摩川線への乗り換え通路を見ても、ジャンパー姿のギャンブラーは見当たりません。

是政行きへの電車に乗ります。

武蔵境駅出発後、しばし中央本線と並行して走った多摩川線は、左へカーブを切ります。

やがて国分寺崖線を断ち切って下り、多摩川の河岸段丘を何段か下ってゆきます。

沿線の風景は、住宅地から、旧陸軍調布飛行場であった現関東村、陸軍施設から米軍のゴルフ場に接収された歴史を持つ現野川公園、そして国道20号線、中央自動車道へと過ぎてゆきます。

8キロの旅程を終え、終点の是政に着きました。

下車して周辺を散策。

往時の砂利採取現場の名残を漁ってみます。

是政橋が対岸の稲城市とを結ぶ多摩川の土手にも上がってみましたが、当然ながら砂利採取の名残はありません。

ついでに渡し船も、遊覧ボートも、茶店も何もありません、当然ですが。

殺伐というか、無聊というか、寂寥というか。

かつて栄えた産業がすっぽりと抜け去った後の廃墟感が漂う空間に、新しいマンションが場違いな雰囲気に包まれつつも建ち並んでいます。

もう一つの多摩川線のハイライト、競艇場へは一駅歩いて向かうことにします。

レースを開催していない競艇場では場外舟券売り場として開場しており、無料で入場できました。

レース開催時の入場料は100円とのことです。

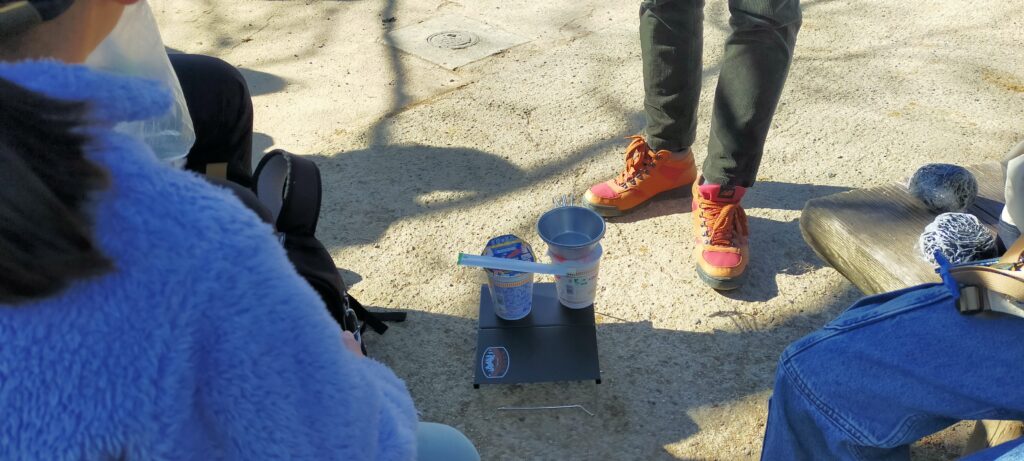

競艇場が見渡せる2階席はサンルームのような温かさ。

そこそこの入場者がいます。

居心地がいいので小一時間過ごしました。

当たればデカいが、なかなか当たらない。

ついついはまり込んで身上崩してしまうといわれる競艇。

もともと伝統あるスポーツでも何でもない競艇を公営ギャンブルとして、元A級戦犯の笹川良一に胴元を独占させた経緯や如何。

何十年か前にテレビで盛んに流された「戸締り用心火の用心。お父さんお母さんを大切にしよう」のCMには船舶協会会長の笹川が自ら出演していたっけ。

テレビに映る笹川の悪党面がすべてを物語るような競艇というギャンブル。

笹川の顔を見てしまった世代には一生の間忘れられない負のイメージをもたらしてくれた、笹川と彼が胴元を務める競艇。

そして彼の「犠牲者」たるギャンブラーたち。

しかし、この日競艇場の2階に鎮座ましますギャンブラーたちは案外堂々としています。

金銭的見返りが極小なので、そこに経済的に満ち足りた奢りと余裕はみじんもありませんが、だれが何を言おうと俺は自分の好きなことをやっている、という自負がその存在からにじみ出ています。

暗く寒い競艇場も片隅に立つ警備員の、誰かの助けを待っているかのようなおどおどした表情はありません。

ギャンブル依存は金銭的リターンを求めてのことではない、という話を聞いたことがあります。

競艇場に集まる方々は別の意味での生きがいを味わいにここに集まっているのでしょうか。

そうだとしたらこの時代、やりたいことを見つけた方々はそれでいいんじゃないでしょうか。

人生の勝ち組として。

笹川良一には全くその気はなかったでしょうが、ある種の方々に生きがいを場を提供できたのであれば、案外その生涯の悪行の何億分の一かは帳消しにできて死んでいったのかもしれません。

うすら寒い武蔵境に着いて多摩川線の小さすぎる旅を終えました。