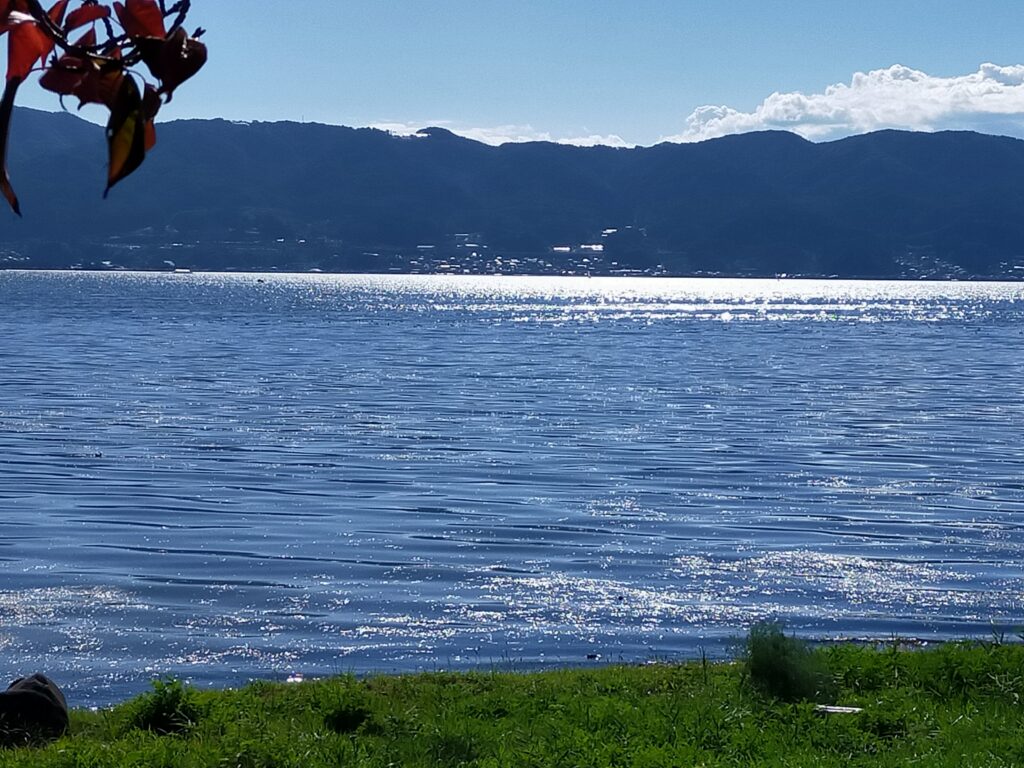

諏訪湖畔の諏訪市美術館へ行ってきました。

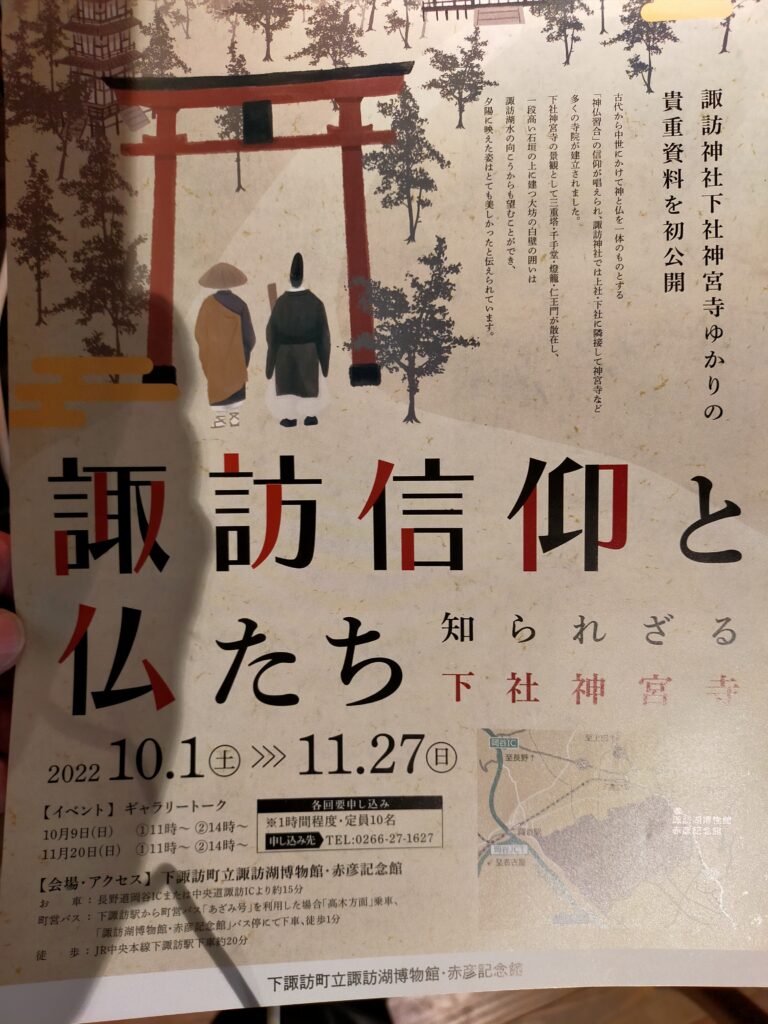

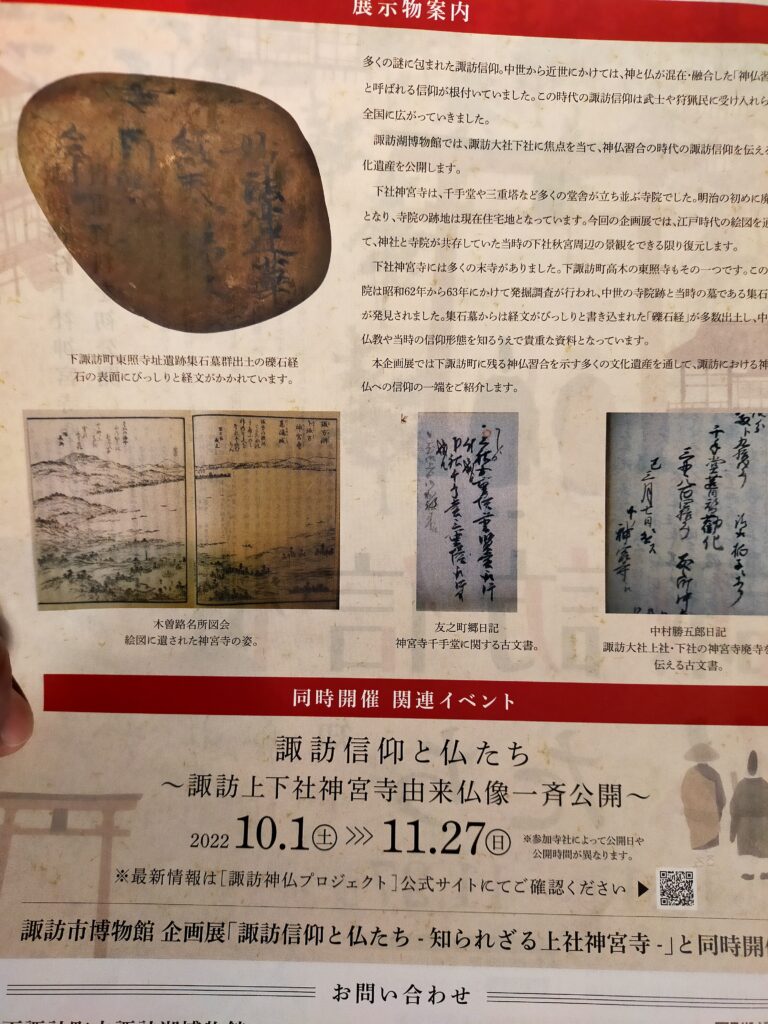

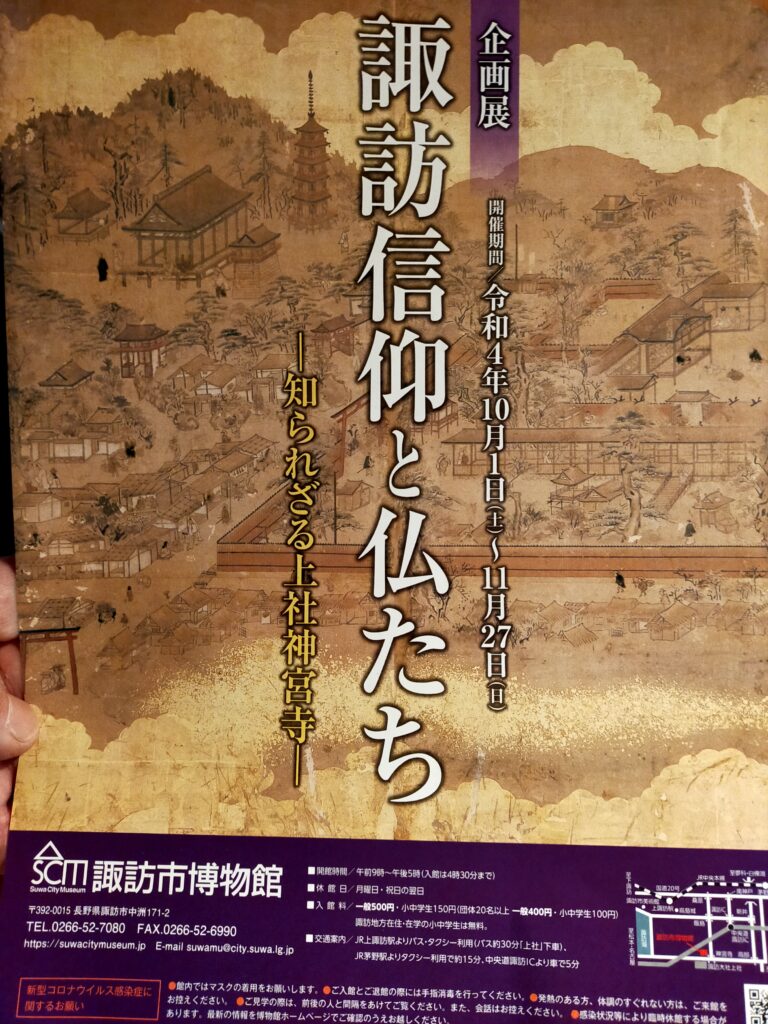

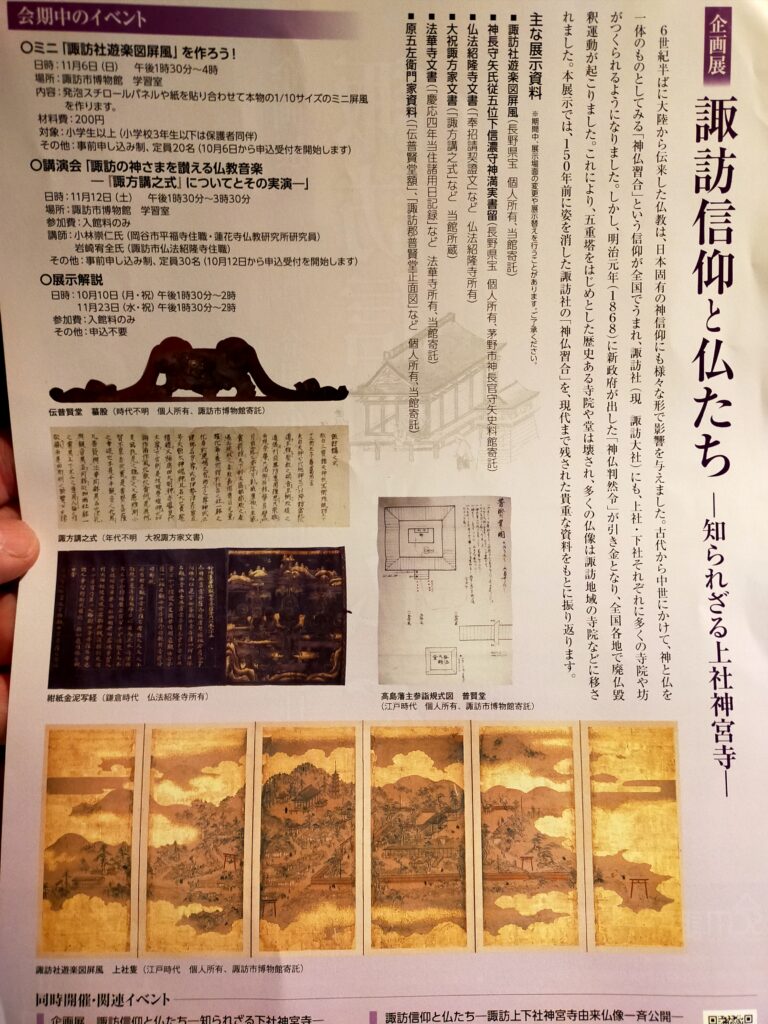

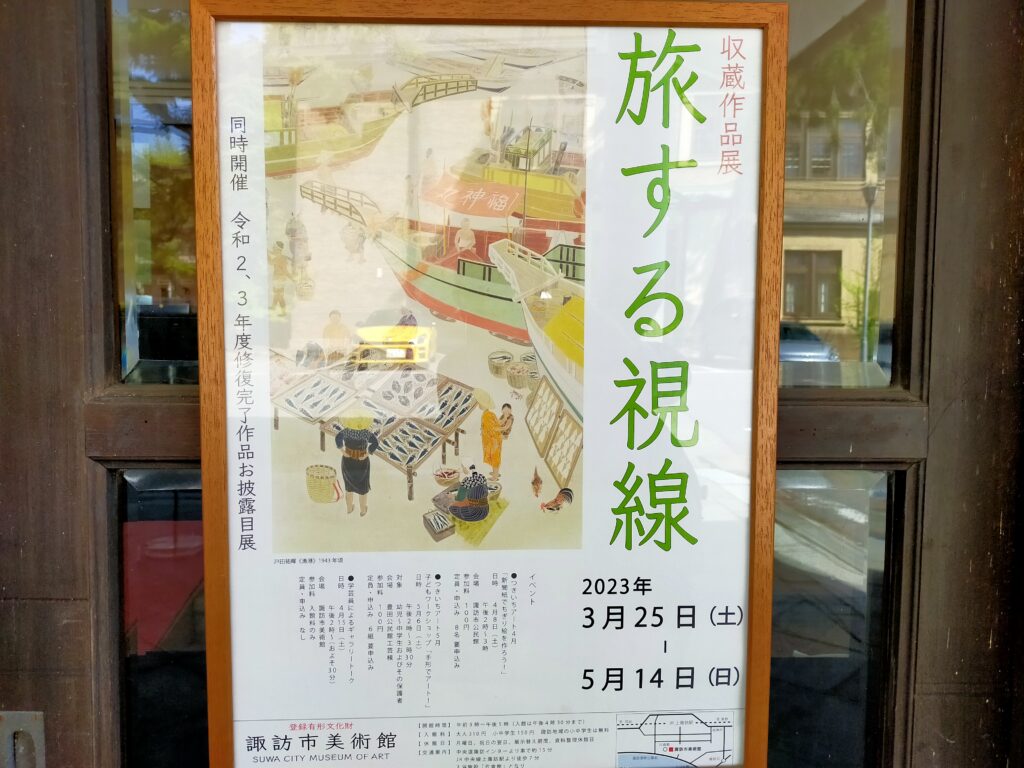

「旅する視線展」が開かれているのをチラシで知ったからです。

片倉館が建つ敷地内に諏訪市美術館はあります。

片倉館は製糸業で.財を成した片倉財閥が戦前に建てた洋風建築で、本館と温泉施設を持ちます。

製糸工場の女工さんたちの厚生施設として建てられたという洋風の千人風呂は現在では地元、観光客に解放されており、750円で入浴できます。

どっしりした館内には食堂、休憩室などがあり一見の価値があります。

これら施設と同じ敷地内に建つ諏訪市美術館は、和風の外観を持つ建物です。

歴史を感じる点では片倉館と対をなし、風景的にマッチもしています。

美術館に入館します。初めての入館です。

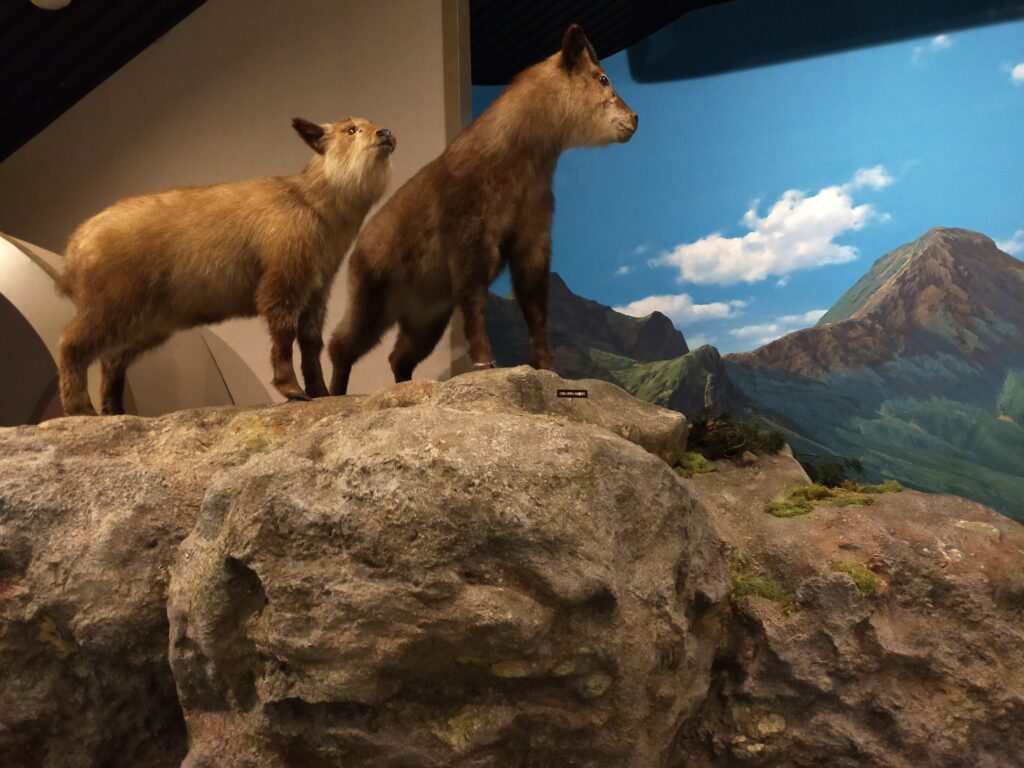

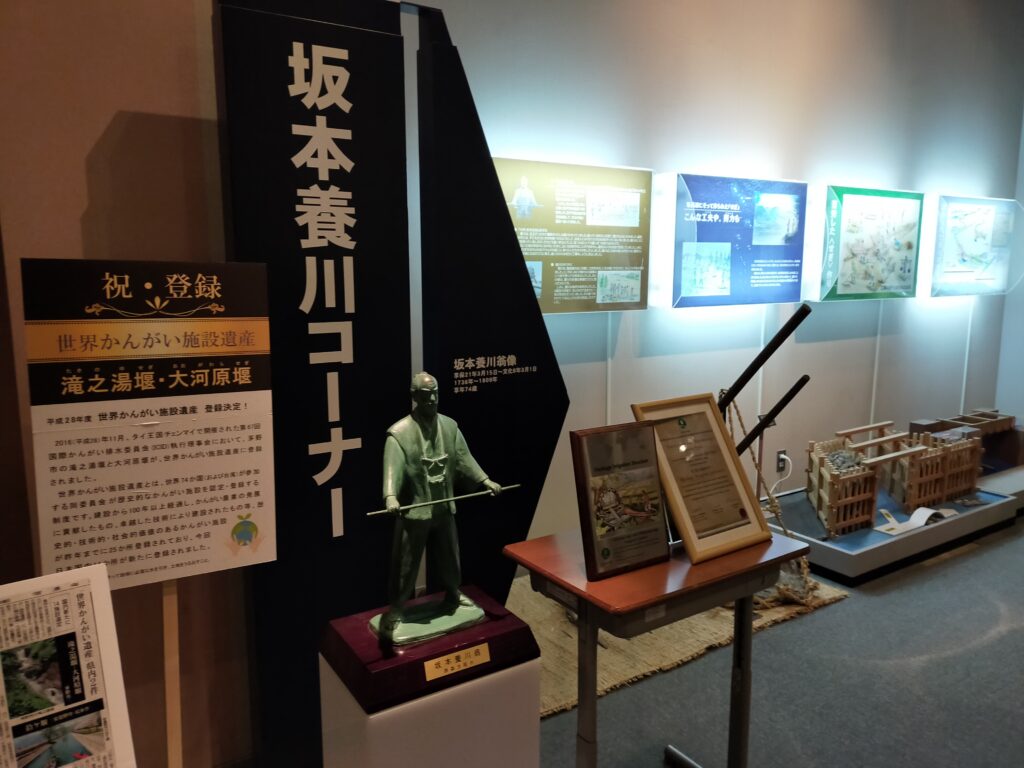

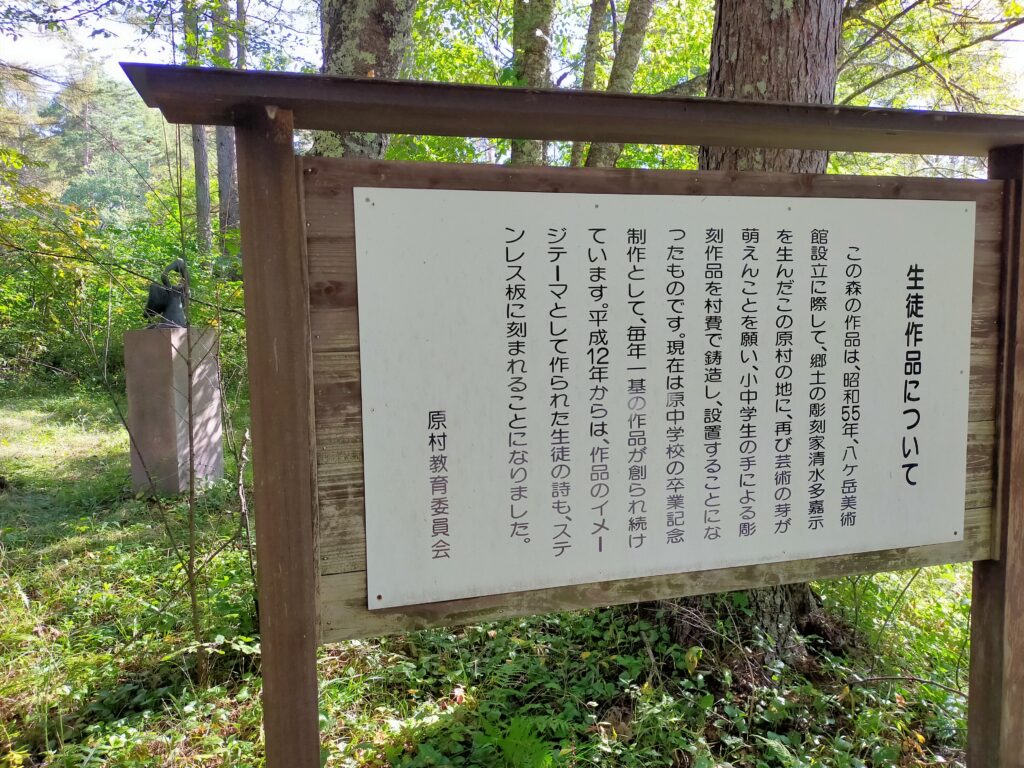

1階の展示室には、地元出身の彫刻家のコレクションが並んでいます。

写真撮影OKとのことです。

2階が目指す「旅する視点」の展示でした。

「旅」をメインテーマとした絵画作品などが展示されていました。

地元出身の作家の作品が半分はあります。

チラシにあった「漁港」という作品も見ることができました。

「漁港」には1943年当時の風俗が画化の視点を通して描かれており、当時の日本に点在したであろう、辺境の漁村の空気感がよく出ていました。

写実的というか、わかりやすい点描の中に「時代」と旅の郷愁が保存されているようでした。

その他の作品も立派な作品ぞろいでしたが、芸術家の解釈、主観が前面に出ているものも多かった印象でした。

山小舎おじさんは「旅する視点」展に勝手に民俗的色彩を期待していました。

民俗学者の宮本常一が日本各地で撮った写真のような。

そういった写実的な作品もありましたが、当然ながら美術作品では作家の解釈、主観が入りますので、民俗学とは違いました。

芸術家の解釈、主観は別な意味で興味深いものがあります。

これからは各地の美術館を訪ねるのも楽しみになった山小舎おじさんでした。