国分寺まで行きました。

おじさんの自転車散歩コースの一つです。

野川公園、武蔵野公園、府中運転試験場、小金井を抜けてゆきます。

野川公園から運転試験場までの道

国際基督教大学というところがあります。

中島飛行機製作所(現富士重工)の跡地に戦後作られた大学で、ゴルフ場まである広大な敷地を有していました。

そのゴルフ場が野川公園という公園になっています。

おじさんは公園の前を自転車で走ります。

西武線が高架で横切ると、公園は武蔵野公園と名を変えます。

公園が途切れると府中運転試験場があります。

公園が途切れると府中運転試験場があります。

都内では鮫洲と並ぶ2大運転試験場として君臨しています。おじさんも免許更新のたびに通っています。

試験場の向かいには広大な多磨霊園が広がっています。

試験場の横には閉店した食堂が残っていたりします。

小金井市内を抜けます。

カンデルというパン屋へ寄ります。

自宅の庭先に小屋を建て店にしています。

フランスで修業したという女性の職人が焼いています。

月水金のみの営業ですが、バケットは本格的です。

外がカリッとして中がもっちりしており、香ばしいパンです。

国分寺駅北口の激変

国分寺駅の北口です。

駅ビルからタワーマンションが建ちあがっています。

写真に写っているもの以外にもう一棟あります。

遅れてきた「バブルの塔」のようです。

バブル時代は30年以上前なので少々遅れすぎですが、今やっと武蔵野は国分寺の地にバブルが到達した、ということなのでしょう。

駅ビル構内にはこれでもかというくらいに食品スーパーなどの商店が立ち並んでいます。

贅を凝らした店店の前を通らないと駅の改札口にたどり着けない構造になっています。

衣食住と通勤をセットにして提供された商品を見ているようです。

少しでも時間を無駄にせず、仕事と消費に励むよう巨大資本に強制されているがごときです。

駅前は商店街がすっかり撤去され再開発中です。 少し前までは旅館、果物屋、パチンコ屋などが軒を連ねていました。

少し前までは旅館、果物屋、パチンコ屋などが軒を連ねていました。

この通りの左側も商店街でした。

駅前に残る食堂で昼飯

北口商店街の一角に残る食堂だるまやです。 今のところ再開発の波が及んでいません。

今のところ再開発の波が及んでいません。

マンションビルの一階なのでしばらく残るでしょう。

かつては昼時は満員でしたが、今日の客はほかに3組ほどでした。

おじさんかつてこの食堂でカツカレーを注文し、その量と、カツの硬さに往生したことがありました。

おじさんかつてこの食堂でカツカレーを注文し、その量と、カツの硬さに往生したことがありました。

今日はアジフライにします。

アジは大振り、ご飯も大量でした。素材と調理は相変わらず粗いながらも腹いっぱい。690円でした。

なお、揚げ物は粗かったものの、みそ汁と漬物には年季を感じました。

キッチンは高齢のおじさん一人とおばさん二人。

ホールはバイト風のお兄ちゃん一人でした。

駅周辺の変らぬ店たち

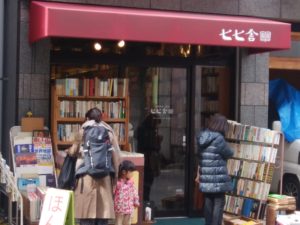

北口商店街にある古本屋です。

先代の女主人の時から国分寺に行くと顔を出しています。

先代の時はホームレス風の人も雑誌を持ち込んでくるような店で、話し好きの主人の人柄が偲ばれました。

今は若めのこれまた女主人に代わっています。

隣の団子屋が高齢の高齢で閉店したので、店を拡張するようでした。

音楽喫茶の田園です。 ここの女主人は本物の高齢者で90歳近いのではないでしょうか?伝説の店です。

ここの女主人は本物の高齢者で90歳近いのではないでしょうか?伝説の店です。

今日はまだ準備中。

国分寺など三多摩地区はうどんが名物。

うどん好きには有名店です。

ボクサーの輪島功一がオーナーの団子屋です。

今日は草とゴマを買いました。巻物類もおいしそうです。

北口の外れに残る建物。ホテルと食堂を兼ねています。

味の名店街といっても現在は食堂は一軒だけのようです。

ザ・昭和です。

西武国分寺線の旧改札口から延びる道はかつての国分寺駅前の雰囲気を残しています。

通りにある純喫茶です。

ちなみに西武線の改札口は新しい駅ビルに組み込まれており、この道は西武バスのターミナルへと続く道となっています。

南口に行きました。

駅ビルが巨大にそびえています。

ロータリーと放射状に走る道は国立の駅前に似ています。

中央線カルチャーと全共闘世代の終着駅・ほんやら胴です。

伝説過ぎて恐れ多く、全共闘世代より5歳ほど若い山小舎おじさんは、この店に入ったことはありません。

ほんやら胴の近くに新しい古本屋がありました。

帰りに三億円事件の現場を見る

三億円事件の現金強奪現場です。

府中刑務所の壁沿いの道路。

当時からあった歩道橋付近が現場とのこと。

向かいが小学校のグラウンドです。

事件当時は雨でしたが、晴れなら校庭から事件を目撃する目の数が多いことが予想されます。

本通りの府中街道にもすぐの地点です。

正門です。

人目の多い場所で起こった、荒っぽい事件だったことがわかります。

迷宮入りしたのは、解明できない、解明してはいけない、何か理由でもあったのでしょうか?

一方、聖橋を挟んで南側にあるニコライ堂。

一方、聖橋を挟んで南側にあるニコライ堂。

季節を問わず参拝客が引きも切らない。

季節を問わず参拝客が引きも切らない。

朱色の塗りも新しく、常ににメンテナンスされている社屋が、地方の古式豊かな神社に比して、ありがたみを減じてはいるものの、反面、都心で常に人が集まる場の、リアルタイムのパワーを存分に発揮している。

朱色の塗りも新しく、常ににメンテナンスされている社屋が、地方の古式豊かな神社に比して、ありがたみを減じてはいるものの、反面、都心で常に人が集まる場の、リアルタイムのパワーを存分に発揮している。

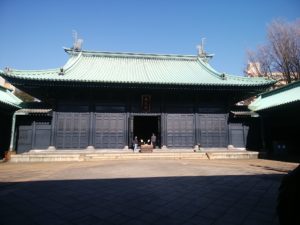

やはりこの辺りは学問と縁の深い場所でした。

やはりこの辺りは学問と縁の深い場所でした。

サービスは純日本人のおばちゃんによるもの。

サービスは純日本人のおばちゃんによるもの。 高齢のおばちゃんが、たっぷり時間をかけて丁寧に刈ってくれます。ここで一回刈ってもらうと、3か月は無理も、2か月髪が持ちます。

高齢のおばちゃんが、たっぷり時間をかけて丁寧に刈ってくれます。ここで一回刈ってもらうと、3か月は無理も、2か月髪が持ちます。

調布から自転車で府中を目指します。

調布から自転車で府中を目指します。

しばらく行くとお寺の前庭に、近藤勇の座像もありました。

しばらく行くとお寺の前庭に、近藤勇の座像もありました。

軟石づくりの蔵もありました。

軟石づくりの蔵もありました。

右手が武蔵境方面。左手が競艇場のある是政方面です。

右手が武蔵境方面。左手が競艇場のある是政方面です。

高層マンションが立ち並ぶ都会です。

高層マンションが立ち並ぶ都会です。

1000年以上前、ここに武蔵野国の国府がありました。

1000年以上前、ここに武蔵野国の国府がありました。

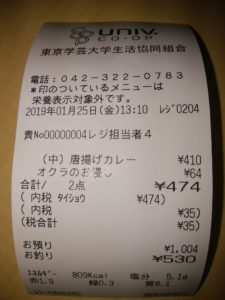

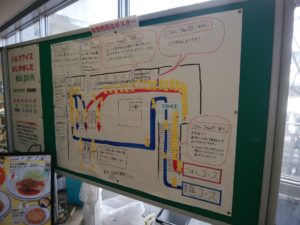

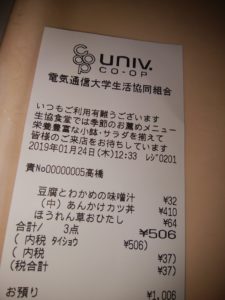

おじさん、昼食がてら食材を調達せんとやってきた。

おじさん、昼食がてら食材を調達せんとやってきた。

まずは飯。

まずは飯。

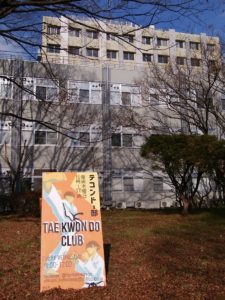

理系の電通大と異なり、キャンパス外からの出入り口が多く、ほぼオープンな敷地となっていることが特徴です。

理系の電通大と異なり、キャンパス外からの出入り口が多く、ほぼオープンな敷地となっていることが特徴です。

掲示板を見ると、世界各国のマイナーな映画を定期的に自主上映しているようでした。

掲示板を見ると、世界各国のマイナーな映画を定期的に自主上映しているようでした。

半ば予期していたことなので、あわてず騒がず、今日は麺類をチョイスします。

半ば予期していたことなので、あわてず騒がず、今日は麺類をチョイスします。

食堂から見た外の景色です。

食堂から見た外の景色です。

冬なので若干寂しい風景ですが、夏は緑があふれていそうです。

冬なので若干寂しい風景ですが、夏は緑があふれていそうです。

食堂の窓際では一心に勉強する学生の姿も。

食堂の窓際では一心に勉強する学生の姿も。

陸軍時代の門扉が残っている。

陸軍時代の門扉が残っている。

旧陸軍飛行場の敷地に隣接した駐車場に、クラシックカーの廃車が残っていた。

旧陸軍飛行場の敷地に隣接した駐車場に、クラシックカーの廃車が残っていた。

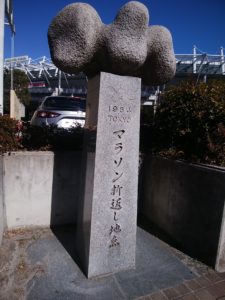

その付近には東京オリンピックマラソン折り返し地点の石碑がある。

その付近には東京オリンピックマラソン折り返し地点の石碑がある。

マラソンといっても1964年の東京オリンピックのマラソンのことだ。

マラソンといっても1964年の東京オリンピックのマラソンのことだ。

戊辰戦争以降の権力側の戦死者が靖国神社に祀られているとすれば、逆賊たちは民衆たちによって祀られる。

戊辰戦争以降の権力側の戦死者が靖国神社に祀られているとすれば、逆賊たちは民衆たちによって祀られる。

古い建物はどんどんなくなり、区画整理されてゆきます。

古い建物はどんどんなくなり、区画整理されてゆきます。

中央線沿線では、吉祥寺から西ではこういった飲み屋小路の存在は珍しい。

中央線沿線では、吉祥寺から西ではこういった飲み屋小路の存在は珍しい。

もっと西の立川、八王子には大規模な飲み屋街があるけど。

もっと西の立川、八王子には大規模な飲み屋街があるけど。

江戸時代、玉川上水路沿いの土手は桜の名所だったとのこと。

江戸時代、玉川上水路沿いの土手は桜の名所だったとのこと。

女性がプレーできないとか、会員になれないとか言われていた。

女性がプレーできないとか、会員になれないとか言われていた。 平日にもかかわらず品川ナンバーの高級車が何台か駐車していた。

平日にもかかわらず品川ナンバーの高級車が何台か駐車していた。

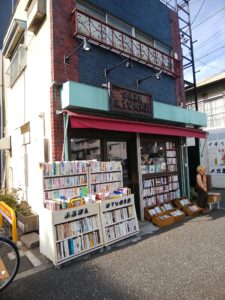

新小金井街道沿いの古書店、はてなクラブ。

新小金井街道沿いの古書店、はてなクラブ。

ゆったりとしたキャンパス内には農園などもある。

ゆったりとしたキャンパス内には農園などもある。

農学を学ぶのではなく(農学部はない)、教育学部の範囲で、自然を通してエコや共生を学ぶフィールドとして存在しているのがユニークだ。

農学を学ぶのではなく(農学部はない)、教育学部の範囲で、自然を通してエコや共生を学ぶフィールドとして存在しているのがユニークだ。

おじさんも小学校時代の学級農園で、率先して働く先生方を見て畑が好きになったことを思い出す。

おじさんも小学校時代の学級農園で、率先して働く先生方を見て畑が好きになったことを思い出す。

学内のサークル会館からは楽器の音が聞こえていた。

学内のサークル会館からは楽器の音が聞こえていた。

食堂のおばちゃんの対応はやさしかった。

食堂のおばちゃんの対応はやさしかった。

席は満席に近い。

席は満席に近い。

注文対応のおばさん、レジのおばさんも一般客にやさしく接してくれて安心した。

注文対応のおばさん、レジのおばさんも一般客にやさしく接してくれて安心した。

初詣の賑わいもとうに過ぎ、ゆったりした境内。

初詣の賑わいもとうに過ぎ、ゆったりした境内。

そのころには王子製紙や国土開発などをといったチームとリーグ戦をやっていたことでしょう。

そのころには王子製紙や国土開発などをといったチームとリーグ戦をやっていたことでしょう。

帰りには駅前のマックで休みました。

帰りには駅前のマックで休みました。

シネコン方式の映画館や食べ物屋さんを有する棟がひとつ。

シネコン方式の映画館や食べ物屋さんを有する棟がひとつ。