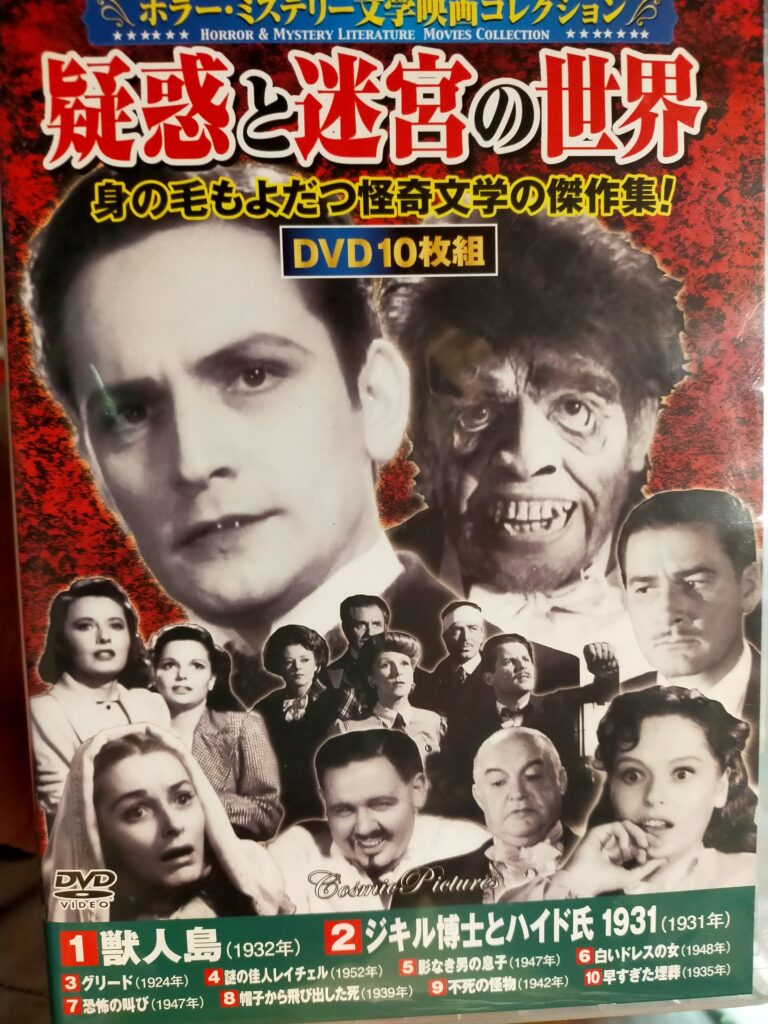

旧作映画のDVD10枚組のセットが売られている。

新聞広告でよく見るあれだ。

書店の店頭などにも並んでいいる。

10枚組で定価1800円ほど。

収録作品を見ると、1930年代の古典だったり、隠れた名作がラインナップされている。

発表以来70年が過ぎ、版権が切れた(版権が保護されていない)映画ソフトはパブリックドメイン(公有)となり、廉価でソフトを発売、鑑賞できるようになっている。

そんな10枚組セットの中から、1920年代から40年代にかけての、ハリウッド製ホラー・ミステリー文学映画コレクション「疑惑と迷宮の世界」を選び、4作品を鑑賞した。

いずれも有名原作の映画化作品だった。

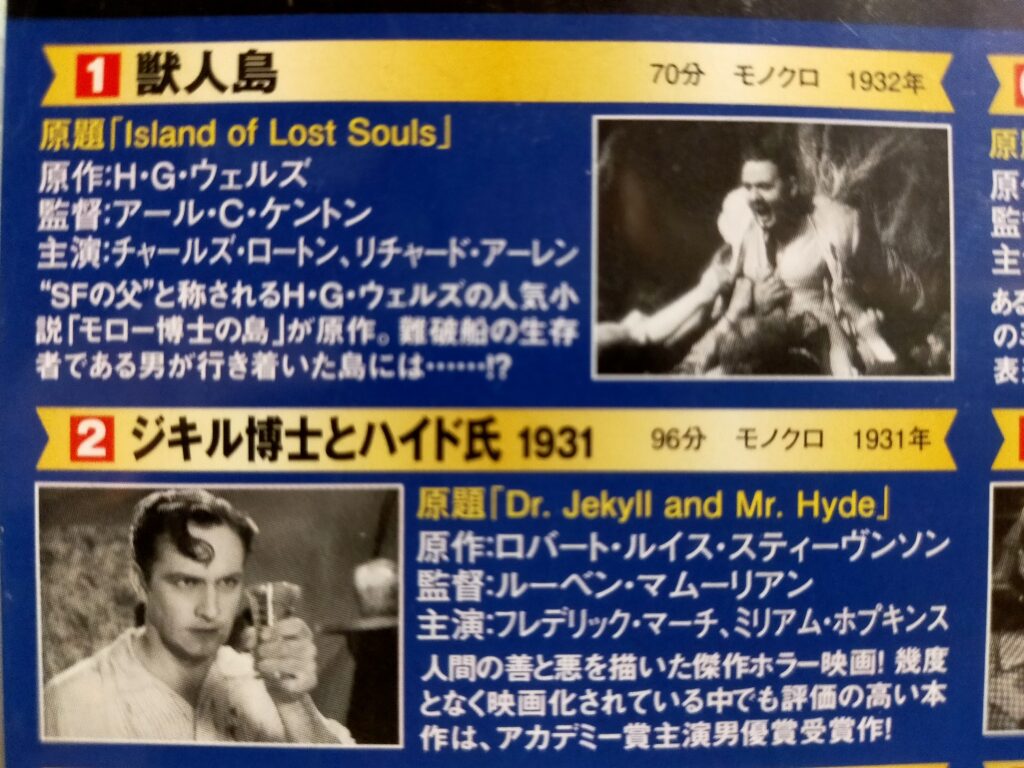

「ジキル博士とハイド氏」 1931年 ルーベン・マームリアン監督 パラマウント

原作ロバート・ステイーブンソン(「宝島」)の堂々の映画化。

スペンサー・トレイシーとイングリッド・バーグマンが共演した1941年版が有名だが、1931年版はタイクーン、アドルフ・ズーカーが君臨した(クレジットではズーカーPRESENTとトップで表示)メジャースタジオ、パラマウントの制作になる大作で、主演のフレデリック・マーチがアカデミー主演男優賞に輝いたもの。

監督のマームリアンは1930年代から40年代にかけて、ガルボ(「クリスチナ女王」)やデートリッヒ(「恋の凱歌」)などのA級作品を演出した人。

「ジキル博士とハイド氏」でも正統派の画調の中に、実験的な技法(ジキルからハイドへの変身シーンの特撮、画面を斜めにワイプする処理、主観映像に丸い枠の縁取りを施す)を取り入れ、意欲的な演出をみせている。

人格高邁で、恵まれない人への関心が厚い医者のジキル博士は、一方で人間の隠れた欲望への関心が高く、またそれを否定しなかった。

研究の結果、悪意と欲望をひとりの人格の中で分離して表す薬を発明し、自らで実験。

薬を飲むと、自らの悪意、欲望が全開のハイド氏に変身することに成功する。

ハイド氏への変身シーンは、メーキャップ、特殊撮影ともによくできている。

が、一番驚いたのはフレデリック・マーチの変身時の表情の演技。

二枚目俳優が演技派としての実力を、大げさなまでに発揮。

ハイド氏になってからの、素早い動き、アクション、女性に対するハラスメントの数々も、代役ではないのなら、フレデリック・マーチの俳優としての能力に驚く。

ハイド氏にさんざんハラスメントされる場末の商売女にミリアム・ホプキンス。

これもまた、零落ぶり、蓮っ葉ぶり、商売女ぶりを存分に演じて印象深い。

人格高邁なジキル博士の隠された欲望や悪意が、ハイドの姿を借りて存分に発揮された挙句、破滅する物語。

人間は神の領域に手を付けてはいけないのだった。

「獣人島」 1932年 アール・C・ケルトン監督 パラマウント

H・G・ウエルズ原作の初映画化。

のちに「ドクター・モローの島」として1977年に再映画化されてもいる。

異端の科学者モロー博士が南海の孤島で禁断の研究を行う。

動物の遺伝子を操作し、人間化した動物たちを支配している。

そこへ迷い込んだ主人公。

その恋人は消息を絶った主人公を探して禁断の島へむかう。

モロー博士に扮するのは演技派のチャールズ・ロートン。

まるで白人の侵略者が原住民を、心理的、物理的に支配するように、動物人間を支配する様を演じている。

ここら辺はマッドサイエンテイストの奇行を越えた普遍的、文明的な批評に満ちた描写になっている。

モロー博士は、女を作って飼っている。

この動物女が人間の男に関心を持つかどうか試すべく主人公に近づける。

動物女(クレジットでは豹女と表示)にキャサリン・バークという女優が扮し、ターザン映画のジェーンのような恰好で出てくる。

ジェーンと異なるのは会話も完全ではなく、精神も未完成な人工的存在であること。

その不安定さ、不気味さ、不幸を濃い目のメークアップで表現した姿は、「フランケンシュタインの花嫁」の女性版怪物を連想させる。

神の領域に踏み込んだ人間(モロー博士)はここでも破滅の結果を迎える。

ジキル博士の場合と違って、たくさんの動物を実験台にして不幸に陥れた分、罪は深かったのかもしれない。

「早すぎた埋葬」 1935年 ジョン・H・オゥア監督 J・H・オウアプロダクション

エドガー・アラン・ポー原作。

映画は「エリッヒ・フォン・シュトロハイム IN」がトップで出てくる。

下に小さく監督のオゥアプロダクションと。

配給は不明。

1920年代に監督として名声をほしいままにしていたシュトロハイムが製作費の浪費、製作期間の超過、完成作品の常識を超えた長尺などから、監督としての仕事がなくなった後、その個性を生かして俳優として生き延びていた時期の作品。

こういったB級作品では、唯一の有名人としてまだまだネームバリューがあったことが、クレジットでトップの扱いからもうかがえる。

映画の不気味さを醸し出す、常軌を逸した偏執狂演技は俳優シュトロハイムの独壇場。

病院の院長として出勤してくるシュトロハイムが、看護婦にコートを預け、たばこに火をつけ、手をもみ、手で口を拭う。

そのもったいぶった一連の一人芝居が、シュトロハイム扮する人間と病院のただならぬ不気味さ、非人間性をたっぷりと印象付ける。

院長室に隣接する実験室でシュトロハイムが作り上げたのが、一定時間内は死んだことになる薬。

これをかつての恋敵の手術時に投薬。

何十年前の恋敵は、生きているのに埋葬されることになる。

「罠」(1939年 ロバート・シオドマーク監督)では、フランス人女優、マリー・デアを相手に、ドレスフェチの変態ぶりを可愛く演じたシュトロハイムだが、本作の正統派偏執狂役もまたふさわしい役柄だった。

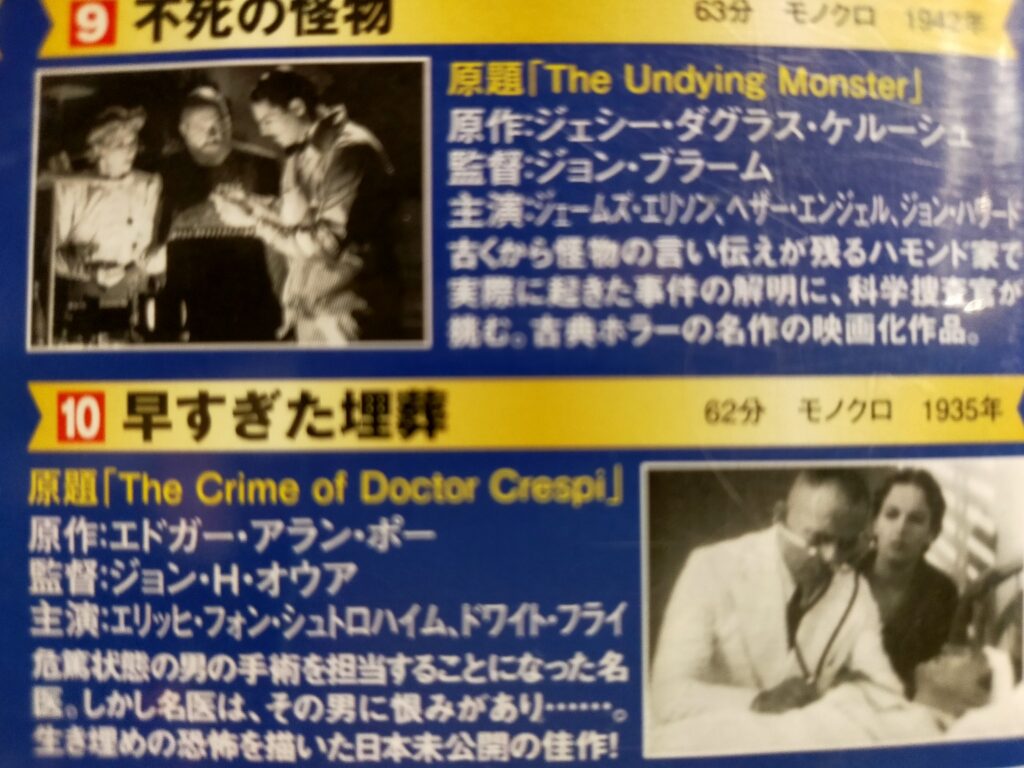

「不死の怪物」 1942年 ジョン・ブラーム監督 20世紀FOX

ジェシー・ダグラス・ケルーシュ原作。

20世紀初頭のイギリスを舞台に狼男伝説をモチーフにしたミステリー作品。

ある屋敷に伝わる怪物伝説。

祖父が自殺?したのは霜の降りる夜だった。

伝説など信じない当主とその妹も霜の降る夜に怪物に襲撃される。

当主の妹は、怪物の正体の解明をロンドンの科学捜査班に依頼する。

この科学捜査班。

一見、余裕をこいた名探偵風たたずまいだが、メンバーにスピリチュアルめいたやかましい中年女性がいたり、とユニークで、映画的にもいい味付けになっている。

捜査班は屋敷に滞在して、500年昔から一族が眠る地下埋葬室などで捜査。

古くからの執事が一族の秘密を知っているらしい。

スピリチュアルを否定した科学的解決か?と思わせて、最後で狼男への変身場面を見せ、映画は人知の及ばぬ世界を示唆するところが、スリラー映画としてのこの作品の真骨頂。

一族の男子には狼男の遺伝子(映画では神経症と解説)が伝わっていたのだった。

欧州に伝わる精神世界の一端としての狼男伝説をさらりとモチーフにして白人のDNAの奥底に訴える?作品。

ところで、科学捜査班の個性派メンバーはこの一作だけの登場だったのか?

それとも続編などで活躍したのだろうか?

個性派捜査班を主人公にした怪奇事件シリーズを企画したら面白かった?と思ったりして。