夏野菜定植前の畑の様子です。

この日は、カボチャの苗を定植し、インゲンの種を直播し、キャベツの苗に追肥もしました。

カボチャの定植

フェンスに囲まれた方の畑にかぼちゃの苗を定植しました。

栗カボチャ、坊ちゃん、甘龍、イースターかぼちゃの4種類です。

新しく起こした畝なので、元肥が不足気味?と思い、株間に牛糞と糠を多めに置きました。

また株間もたっぷり空けました。

弦の伸長前にはもみ殻をたっぷり撒いて、弦や葉への泥の跳ね返りを防ぐ予定です。

縞ウリと中型スイカの苗も1本ずつ植えてみました。

成長は今後のお世話次第だと思います。

カボチャは去年までは種を買って芽出しして定植していましたが、芽出しが難しいので今年は苗を買いました。

また去年は食害で全滅したので、フェンス内の畑に作付けしました。

スイカと言えば、山小舎おじさんが20代の頃、半年ほど千葉県八街町の専業農家に住み込んだことがありました。

3町歩ほどの耕地を持った専業農家で主力はスイカの栽培でした。

マルチを敷き、トンネルをかけてのスイカ栽培で、朝夕のトンネルの開け閉めがおじさんの主要作業でしたが、かがんでの作業は腰を直撃したのが思い出です。

1株に4本の弦を伸ばし、1つの弦で2玉の収穫(ただし出荷するのは最初の1玉のみ)でした。

3食お茶付きの住み込みでしたが、朝7時から日没までの専業農家の作業がひたすら厳しかったことでした。

インゲンの直播

話を戻します。

インゲンを直播しました。

発芽を促進するため、苗床用の柔らかい用土を種穴に入れ、苗用土の上に種を置いてゆく方法で蒔きました。

畑の土に直播するより発芽率がいいのでは?と思います。

また、畑での種まきの様子は鳥がどこからか見ているものなので、特に、インゲン、枝豆、トウモロコシなどには防鳥の作業が必要です。

テグスを張ったりする方法もあるようですが、おじさんは寒冷紗をかけることにしました。

乾燥防止にもなります。

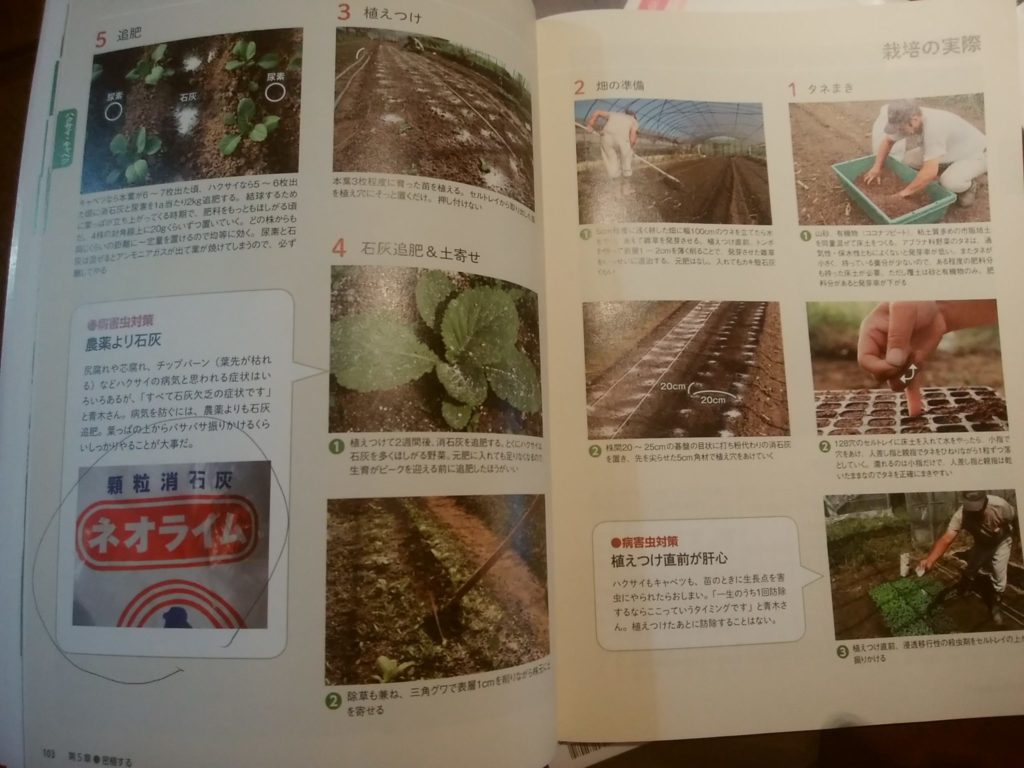

キャベツの追肥

キャベツの苗が活着してきたので、教科書の教え通り追肥をしました。

尿素という窒素分の化学肥料を株間に施します。

キャベツは3列を植え、うち2列が寒冷紗のトンネル架けです。

追肥のため、寒冷紗をめくってみました。

これまで潅水もしていないのに葉が立った状態の苗が顔を出しました。

うまく活着しているようです。

追肥と合わせて水やりをして再び寒冷紗を架けておきました。

路地の列のキャベツには追肥、潅水の後、土寄せもしました。

土寄せは苗のぐらつきを防ぎ、根っこの乾燥を防ぐ作業です。

この日の畑のお土産は野フキです。

隣の畑の畔の上の土手に生えていますが、誰も採っていないようなので、3本ほどもらってきました。

煮ものにしようと思います。