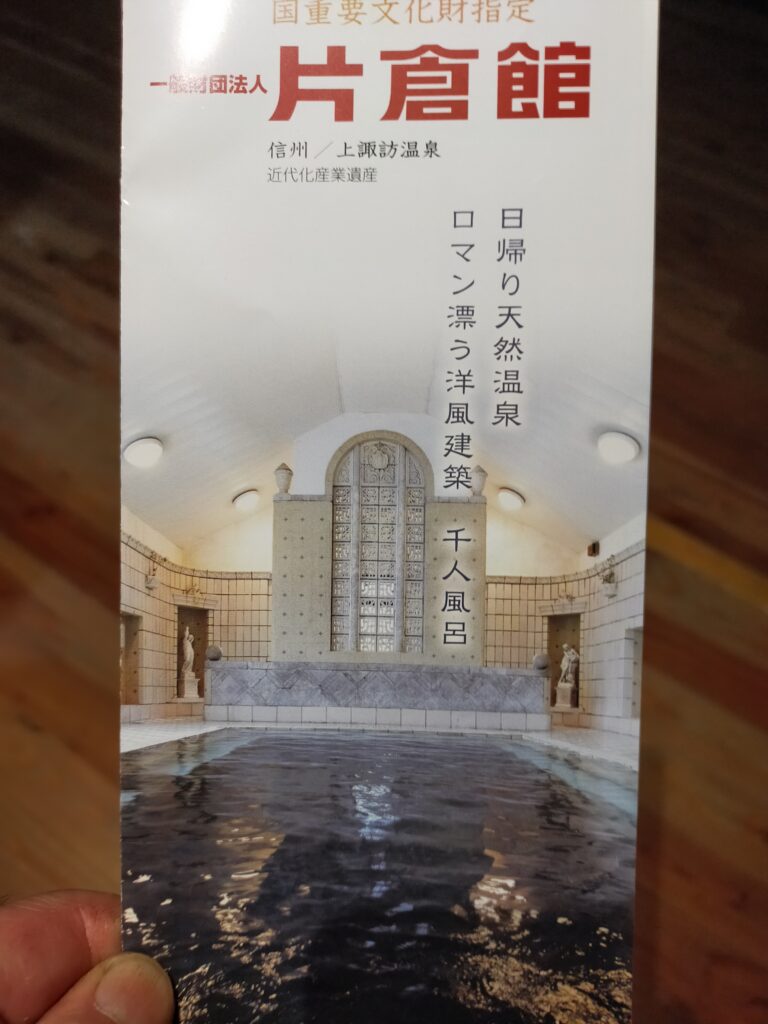

上諏訪温泉街にある片倉館・千人風呂へ寄ってきました。

諏訪湖畔の一番賑やかな一帯。

旅館や飲食店が立ち並び、遊覧船の船着き場もあります。

JR上諏訪駅からほど近いこの一帯、思えば県内では長野、松本の繁華街に次ぐ賑やかな場所かもしれません。

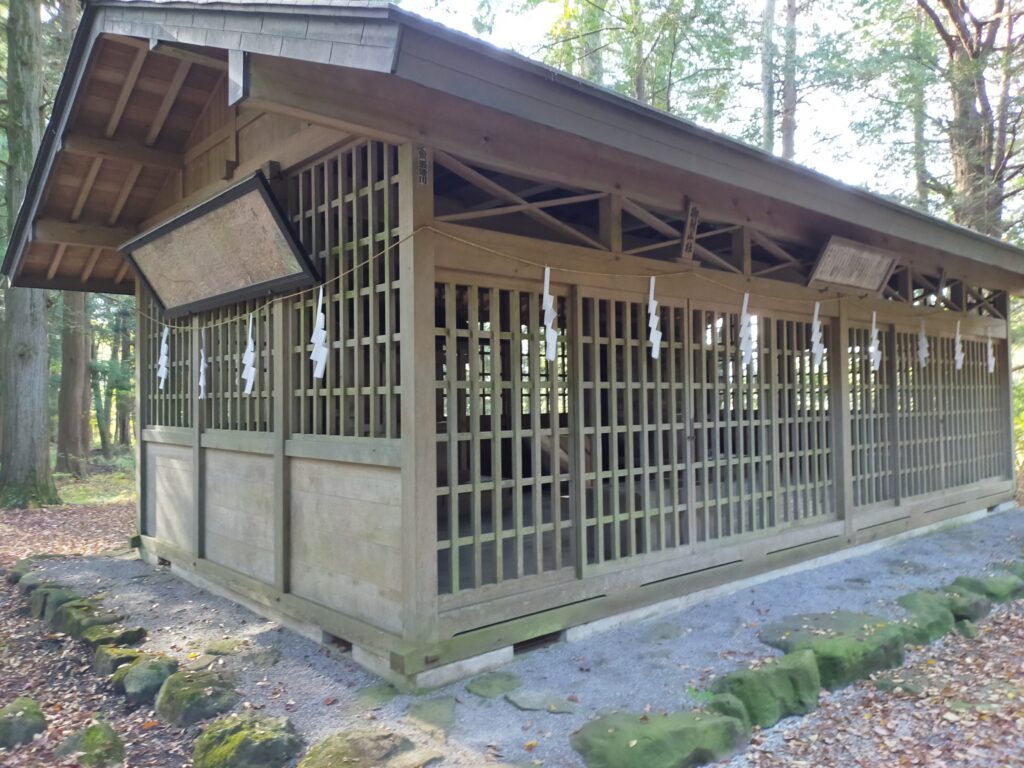

この場所の一角、高層ホテル群の間に片倉館という施設が残っています。

岡谷で製紙業で財を成した片倉財閥が、従業員と地域住民の福利厚生を目的にした施設で三つの建物があります。

そのうちの一つが地元の上諏訪温泉を引いた千人風呂を備えており、現在では一般客も利用できます。

12月の冬じまいに追われるある日、雨が降って外の作業ができなくなりました。

かねてより気になっていた片倉館千人風呂へ行くことにしました。

12月の平日、天気は不順ながら、交通量の多い諏訪湖畔です。

さすがにそぞろ歩く観光客らの姿は少なく、湖畔の無料駐車場もガラガラではありましたが。

片倉館の3棟の洋風建築は、それぞれが国の重要文化財に指定されています。

隣の敷地には諏訪市立美術館が建っています。

それなりに広い駐車場もあります。

千人風呂へ向かいます。

洋風建築の威容をたたえた正面入り口の前に立つと、左側に巨大な煙突も見えます。

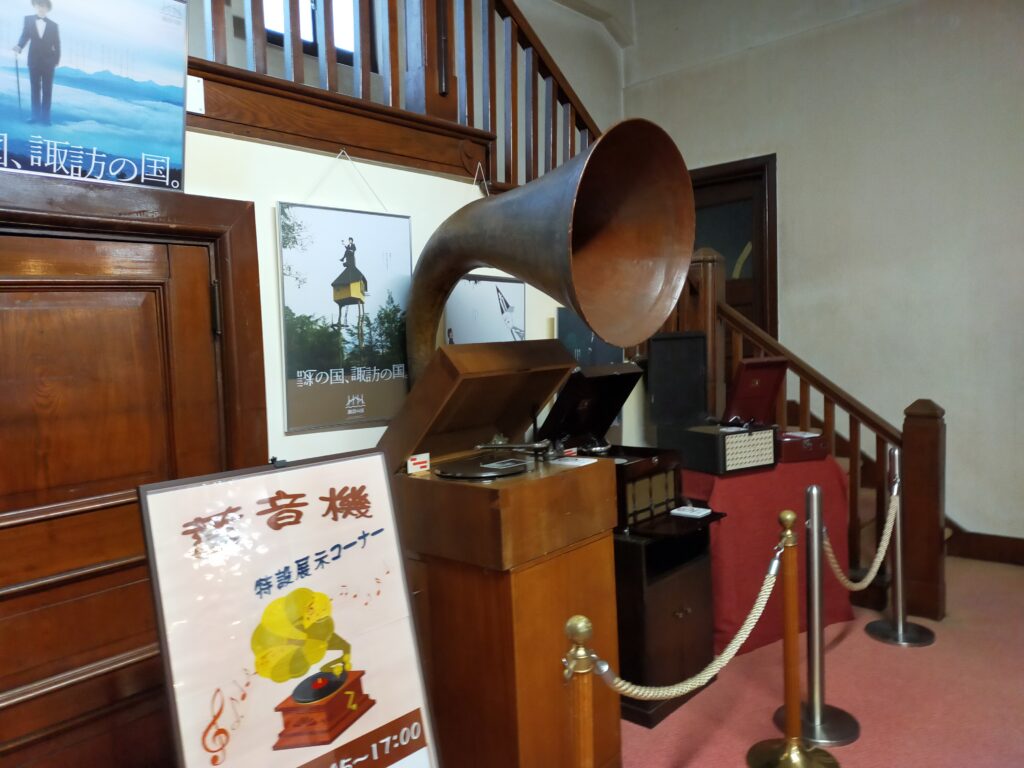

玄関を開けるとすぐ靴を脱いで上がります。

古い洋風建築物をリユースした博物館のような建物内部の印象です。

受付で入場料750円を払います。

浴室へ入るとそこは少し年代ががったスーパー銭湯のような造り。

広々とした脱衣場にロッカーが並んでいます。

浴室は広いといえば広いですが、最近では大浴場付きホテルのそれと同じくらいかもしれません。

昭和の時代に団体さんを受け入れた各地の温泉ホテルの大浴場を知っている方々からすると「千人風呂」とはまた大風呂敷な、と思うかもしれない程度の広さです。

浴室の壁の装飾というか意匠は、洋風というのかローマ風呂風というのか。

思えば、昭和時代なのか、その前からなのか、温泉では浴室を西洋風にデコレートする風潮がありました。

まん丸の浴槽にミロのビーナス風の石像が建ち、石像が持つ甕からお湯が噴き出ていたり、ステンドグラス風の装飾があったり・・・。

かつて山形県最上市の瀬見温泉というところで立寄った旅館の浴室がまさにそうでした。

時代を経過したその風情は、それはそれで非日常的でもあり悪くはありませんでした。

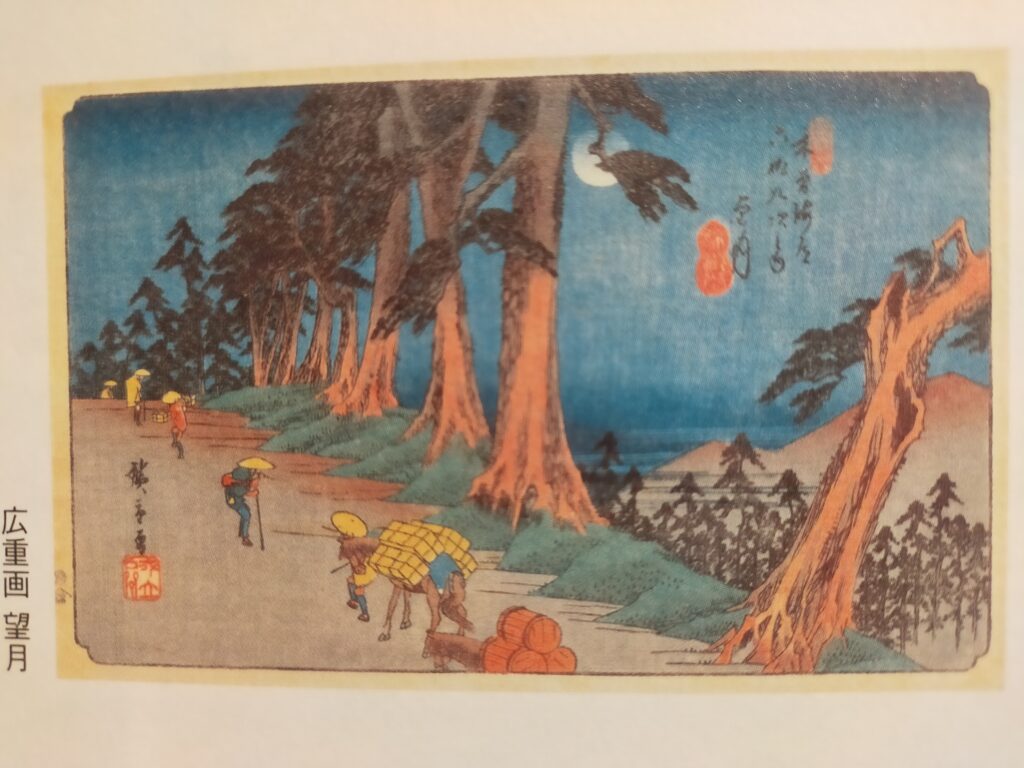

野麦峠を泣く泣く超えてきて、倒れるまで働いた女工さんたちが千人風呂で疲れをいやした時代ははるか彼方となりました。

その時代に思いをはせるには時がたちすぎた令和3年の冬。

片倉館の千人風呂に浸かって今年の疲れを癒します。

浴槽がそれなりに大きいので温まります。

泉質に強烈さは感じませんが。

大正時代の日本に成金というバブルを生んだ産業の一つである製糸業。

その興隆が産み落とした遺構のような温泉施設が諏訪湖畔に残っていました。