シルバー人材センターからの仕事が来ました。

社会福祉協議会の公報「ふくしの窓」のポスティングです。

今回も約30003000部を預かりました。

配布地域は前回と同じです。

山小屋おじさんの、3月までの現金収入の手段は、障害者のガイドヘルパーとシルバー人材センターからだけです。

待ちに待った仕事です。

ポスティングも、大判サイズの冊子を3000部ともなると片手間ではできません。

配布機関が1週間あるとはいえ、前回の反省も踏まえ自分なりに工夫して臨みました。

工夫その1

自転車の荷台にかごを設置しました。

1〆500部に近い冊子を自転車に積む場合、重心の設定が大事です。

前回は前かごだけに積みましたが非常にバランスが悪く、運転しずらい上に自転車を止める場所に苦労しました。

普通に止めると前かごに重心が取られて、自転車が倒れたり動いたりするのです。

そこで今回はプラスチック製の買い物が語を荷台に取り付けました。

1回に500部を積むとして、主力は荷台のかごに積み、手元用の手提げには少数の部数だけ入れるようにしました。

自転車のバランスと、配る際の勝手が格段に向上しました。

工夫その2

ポステイングの天敵は雨と風です。

本降りの際は仕事自体ができませんが、小降りの時や、突然の降雨の際には冊子を雨から守るために大き目のビニール袋(ゴミ袋など)を用意しました。

工夫その3

また強風も大敵です。

何の備えもなく強風にあおられると冊子が簡単に捲れたり、飛ばされてしまいます。

荷台には重しを備えておいて、冊子の上から押さえておきます。

工夫その4

配る順番工夫しました。

前回はとりあえず自宅の近くから配り始めました。

そのあたりは一戸建ての多い地域で、効率が悪く、期間内に配り終えられるかと心配したものでした。

そこで今回は集合住宅を最初に配ることにしました。

国道20号線沿いやバス通り沿いには集合住宅が集まっています。

数十戸が入居しているマンションなどでのポステイングは非常に効率がいいのです。

最初の2日間、集合住宅優先で配布してみると、たちまち3分の2近くがはけました。

担当地区の3分の2近くが集合住宅に住んでいることになります。

2日間で集合住宅を配り終わりました。

効率の悪い一戸建てについては、後半でのんびりとやる予定です。

工夫その5

配る先には様々なポストがあります。

冊子を二つ折りにして幅広いサイズのほう(ヨコ)から入るもの、狭いほうのサイズ(タテ)からでないと入らないものなど。

一戸建てのポストでは、新築戸建てでは特にデザインの斬新なものが多く、一見どこから投入すればよいのか迷ったものでした。

今はだいたいのポストに関して最短時間での投入を工夫できるようになりました。

集合住宅のポストでは、2,30部の冊子を送り出しやすいようにずらして左手で持ち、右手で1部ずつ取ると同時に折りながら投函していくイメージです。

一連の動作で投入できれば上出来ですが、ポストのふたのバネが固くて左手でフォローしなければならない時もあります。

集合住宅では、配布物で満タンになったようなポストも散見されます。

その場合は無理には投入しません。

また、不要配布物を捨てるごみ箱が設置されたポストも多くなりました。

市報なども捨てられていました。

ふくしの窓第261号の表紙

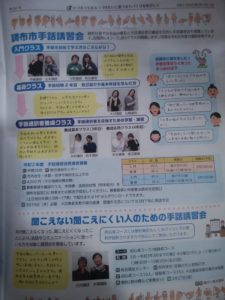

メイン特集は手話講習会へのお誘いです

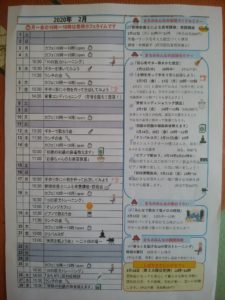

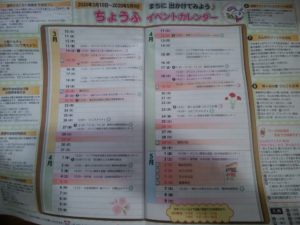

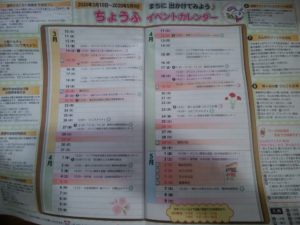

社会福祉協議会関係のイベントカレンダーが見開きページに

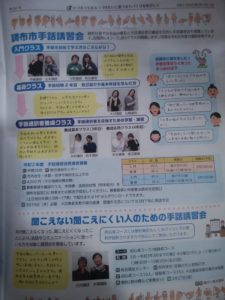

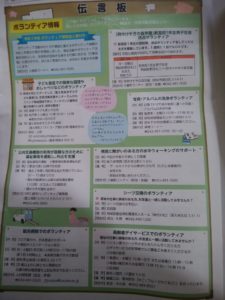

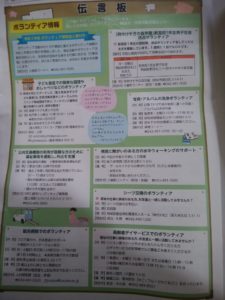

ボランテイア募集の伝言板も

皆さん、税金で賄われている市報などの行政サービスにはぜひ目を通してみましょう。

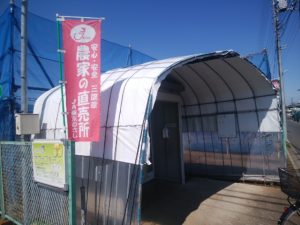

ポステイングの合間に見た近くの畑では春が訪れていました。

ペットが育ったものか、多摩川に捨てられたペットが強大化したものか?

ペットが育ったものか、多摩川に捨てられたペットが強大化したものか?

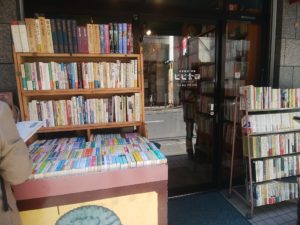

かつての花形産業、映画の栄枯盛衰を物語る。

かつての花形産業、映画の栄枯盛衰を物語る。