東京は桜開花予報が3月20日だそうです。

小春日和の一日、おじさんは久しぶりに浅草まで遠出しました。

浅草界隈は外国人だらけでした

地下鉄浅草駅の出口です。

駅構内からすでに外国人だらけです。

中国人の家族連れが多い印象です。

白人の夫婦連れもいます。

雷門の下は外国の街角のような匂いがしました。

仲見世通りには着物を着た女性もちらほら。

よく見ると中国人の若い女性が着物を着て歩いていました。

仲見世通りの裏手です。

てんぷらの大黒屋。まだ客が並んでいません。

通称ホッピー通り。

アジア系の女性が客引きしています。

花やしきの入り口です。

六区興行街。 左手が場外馬券売り場、右手がかつて浅草名画座など映画館3軒があった場所。

左手が場外馬券売り場、右手がかつて浅草名画座など映画館3軒があった場所。

ひさご通り。

ここまでくると外国人、特に中国人はいなくなり人通りはがたっと減ります。

千束通りから山谷へ

浅草を北に抜けた千束通りです。

外国人も観光客もいません。

地元の人がたまに通ってゆきます。

おじさんはこの通りの団子屋で、お土産の桜餅を買い、団子1本をおやつに食べました。

団子は弾力がありうまかったです。

土手通りのてんぷらや伊勢屋です。

天丼を昼ごはんに食べました。

豪勢なてんぷらで、ごはんの盛りもよい。いつも混んでいます。

隣は桜肉(馬肉)の鍋屋さん。

土手通りの向かい側は、日本最大の遊郭・吉原がありました。

並びの肉屋には馬油が売っていました。

いろは商店街。通称、あしたのジョー商店街です。

アーケードが2017年3月に撤去されたそうですっきりしました。

店舗数も増えたような気がします。

あしたのジョーが出てきそうな、家々の間からスカイツリーが見えます。

商店街を過ぎると山谷です。

山谷は、大阪の釜ヶ崎(西成)、横浜の寿町と並ぶ日本三大ドヤ街と呼ばれていました。

おじさんは前職で野菜の配送をしていた30年前、毎週木曜日に山谷の消費者グループに野菜を配送していました。

ドヤの住人が路上で焚火をしていたり、昼間から屋台のようなところで飲んでいるのは当たり前でした。

その当時、労働者の立場で山谷の記録映画を作っていた人が、この辺りをシマとするやくざ組員に刺殺されたことがあり、現場には花が供えられていました。

当時の通称山谷交番は鉄柵に守られた要塞のようでした。

記録映画製作者を刺したやくざは、まっすぐ交番に駆け込んだそうです。

やくざも交番が労働者の味方ではなく、むしろ自分たちの味方であることをわかっていました。

今は山谷の人口が減り、また高齢化しています。

歩いていて怖さを感じることも少なくなりました。

住宅や商店とドヤが共存する町、山谷。

祖国日本の将来を身をもって表すがごとく、静かに衰退していっています。

泪橋ホールというスペースがありました。

映画を見ながら食事ができるようです。

ドヤが並んでします。

公立の労働センターです。

キリスト教が運営する支援施設もありました。

三ノ輪、南千住の商店街と歴史

山谷を抜けて三ノ輪へ向かいます。

目黄不動尊。 五色不動尊の一つ。目黒が地名になり有名です。

五色不動尊の一つ。目黒が地名になり有名です。

都電荒川線の終点駅への通路。

少し前までは新聞屋がありおばあさんが座っていました。

ジョイフル三ノ輪商店街。

漬物屋。名物の店主が自分で漬けています。

総菜屋。品目が多くて安い。

床屋。カット950円。下町プライスです。

都電の駅。いつの間にかモダンな車両になっています。

南千住駅へ向かうと、小塚原回向院というお寺があります。江戸時代の刑場があった場所です。

江戸周辺の刑場は東海道の鈴ヶ森、甲州街道の大和田などがありますが、日光街道筋のここ小塚原が一番有名なのでは。

杉田玄白が、ここで刑死者を腑分けを見学し、解体新書の翻訳に着手したきっかけとした、とあります。

鼠小僧や高橋お伝の墓もあります。

驚いたのはカール・ゴッチの真新しい墓があったこと。

それも一般のエリアではなく、歴史遺産エリアに建っていました。

伝説のプロレスラー・ゴッチは最大の理解者・日本において死んで直ちに歴史遺産となったようです。

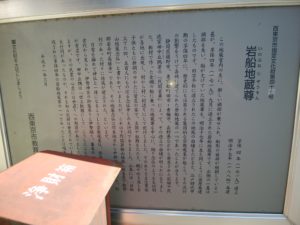

回向院の隣にある、首切り地蔵。

東日本震災の際に左腕が脱落したそうです。

我が身を犠牲に自然の怒りを多少でも鎮めてくれたのかもしれません。

三ノ輪に戻り、浄閑寺を見学しました。

吉原の遊女の投げ込み寺といわれたお寺です。

おきてを破った遊女が投げ込まれたほか、関東大震災や東京大空襲で横死した遊女を弔ったとのと。

遊女を祀る新吉原総霊塔。

東京の下町は歴史があり、その蓄積が濃い場所でした。

食べ物もおいしかったです。

巫女さんに断って撮影しました。

巫女さんに断って撮影しました。

年末年始に大國魂神社に来るのは初めて。

年末年始に大國魂神社に来るのは初めて。

歴史を感じる風景です。

歴史を感じる風景です。 (かつて駅の入り口だった場所)

(かつて駅の入り口だった場所)

皮製品、帆布、木製品などのショップです。

皮製品、帆布、木製品などのショップです。

左手が場外馬券売り場、右手がかつて浅草名画座など映画館3軒があった場所。

左手が場外馬券売り場、右手がかつて浅草名画座など映画館3軒があった場所。

五色不動尊の一つ。目黒が地名になり有名です。

五色不動尊の一つ。目黒が地名になり有名です。

とロータリー、それに続く研究所本館の建物

とロータリー、それに続く研究所本館の建物 は、製作所時代のまま残され、本館はICUの本部になりました。

は、製作所時代のまま残され、本館はICUの本部になりました。

残念。

残念。

車のすれ違いが困難なほどの道幅。

車のすれ違いが困難なほどの道幅。

春間近です。

春間近です。

Hさん本人は仕入れで不在だったが、奥さんが話を聞いて応対してくれた。

Hさん本人は仕入れで不在だったが、奥さんが話を聞いて応対してくれた。

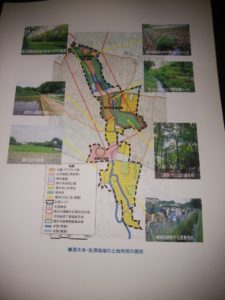

同じ会社といっても、お互い別の事務所所属だったようだ。写真を見ると、永福の事務所にいた(おじさんは調布の事務所で配送の担当だった)真面目そうな人の記憶がかすかによみがえった。

同じ会社といっても、お互い別の事務所所属だったようだ。写真を見ると、永福の事務所にいた(おじさんは調布の事務所で配送の担当だった)真面目そうな人の記憶がかすかによみがえった。