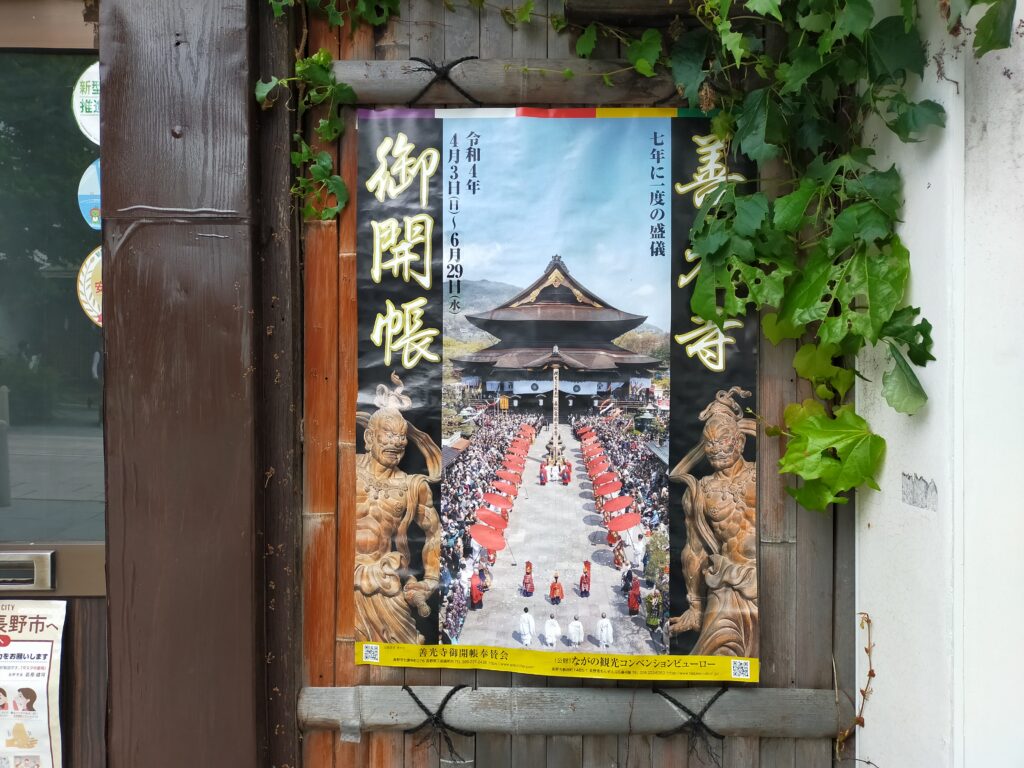

7年に一度の善行寺御開帳に行ってきました。

軽トラで山小舎を出発。

上田市真田地区経由、地蔵坂峠を越え、長野市松代地区を抜けて長野市街地へ入りました。

権堂商店街にほど近い駐車場に軽トラを止め、まずは昼飯。

権堂商店街のミニシアター相生座の入り口に近い、蕎麦処とがくしに行きました。

相生座に行くたびに、なんで入り口に蕎麦屋があるのだろう?映画館付属の立食い蕎麦なのだろうか?などと思っていました。

ローカルテレビで紹介されたところによると、界隈で有名な女主が経営する、蕎麦にこだわった店とのことでした。

カウンターのみの店内には主の知人らしき年配の女性客が一人いました。

ざるそば大盛を注文しました。

手際よく出てきたのがこの1枚。

大盛にしては少なめ?に見えた分量ですが、食べ応えがありました。

そばといいツユといい洗練された味です。

県内随一の都会、その中心部で歴史を刻んだ店の味です。

食べ終えるころ、観光客らしき中年男女の4人連れが入店しました。

主は知人らしき先客に暖簾の片付けを頼んでいました。

ひとまず腹を満たした山小舎おじさんは、店を出て善光寺へ向かうことにしました。

権堂通り商店街のアーケードは善行寺参道と直交しています。

表参道へ出ると善行寺御開帳を参拝する観光客の姿が目立ちます。

7年に一度行われる善光寺御開帳は、普段は秘仏の本尊を公開し、その手を回向柱とひもでつなげています。

参拝客が回向柱に触れると、本尊のご利益を頂けるというありがたいもの。

全国から参拝客が詰め掛けます。

この日、すでに参拝客の姿は、善行寺から歩いて10分ほどの権堂通あたりまで伸びています。

参道を善光寺に向けて進みます。

仁王門のあたりではあたりの雰囲気が、のんびりしたものから、観光地のそれに変わっています。

日常から非日常への場面転換です。

門前の店先にかかると、人数はさらに増えます。

善光寺参道のこのあたりはいつ行っても混んではいますが、御開帳ともなるとさらに賑やかな感じがします。

コロナ明けも近いのでしょうか?

山門を過ぎると善行寺の境内です。

回向柱が見え、参拝客が並んでいます。

法衣に身を包んだ体格のいい御坊さんたちの姿も見えます。

山小舎おじさんも回向柱へと向かう列に並びました。

20メートルほどの列は5分ほどで回向柱へと到着しました。

自身と家族の健康を願って柱へタッチします。

警備員のハンドマイクに追われるように柱を離れ、本堂への階段を上りました。

さらにお参りの列が続いていたのですがこれはパス。

賽銭だけを投げて、本堂からの階段を下りました。

長野といえば善行寺。

民間信仰の長い歴史を感じる場所が長野にはあるのでした。