畑の準備も整いました。

翌日の日曜からは天気が下り坂の週末、夏野菜の苗を定植しました。

定植した苗は、ナス、トマト、キューリ、ズッキーニ、ピーマン、オクラ、ゴーヤなど。

定植当日の苗を、えひめAIの希釈液に漬けておきます。

ナスは地元種の丸ナスと長ナスを計6本。

一般的な千両ナスを5本植えました。

全部自根です。

定植前後に、元肥、水やりは行わず、ただ苗をしっかり押さえて植えました。

風が強めの日、支柱にしっかり結びつけます。

ナスの苗

ナスの苗

定植したナスの畝

定植したナスの畝

キューリの苗は6本植えました。

「ガッテン農法」の教科書通り、マルチの端に千鳥形式で植えます。

根が呼吸しやすいように浅めに植えます。

元肥、水やりはなしです。

アーチ形の支柱に紐で誘引しました。

品種は一般的な夏涼み。

自根のいい苗が手に入ったと思います。

キューリの苗

キューリの苗

キューリは支柱に紐で誘引

キューリは支柱に紐で誘引

トマトも自根苗。

桃太郎という大型トマトを6本ほどと、ミニトマトを3本、加工用トマトを2本植えました。

「教科書」では、茎の太い苗は肥料過多の苗で将来「樹ぼけ」する、とのことで、肥料を含んだ根っこの土を落としてから植えました。

いつもの寝かせ植えです。

日差しで暑くなってるマルチに茎が降れないように雑草を敷きました。

茎が太いトマトの苗(一見よさそうですが肥料過多の苗といわれる)

茎が太いトマトの苗(一見よさそうですが肥料過多の苗といわれる)

トマトはいつもの寝かせ植えで

トマトはいつもの寝かせ植えで

ピーマンはもともとが弱弱しいので、定植後は「あんどん」で囲みます。

肥料袋の底を切ったもので苗自体を囲み、風と寒さから守ります。

苗は活着するまでは風によって根元が動かされるのをできるだけ防ぎたいのです。

活着してからも強風で樹が傾いたり折れたりすることもあります。

折れやすく、デリケートなのがピーマンです。

ピーマンは定植後あんどんで囲む

ピーマンは定植後あんどんで囲む

今年の夏野菜定植第一日目はここまで。

まだ、スペースがかなり残っているので、キューリ、トマト、ズッキーニなどを追加で植えたいと思います。

また、段々畑に植える予定だった、ハックルベリーやオカヒジキ、モロヘイヤなどをこちらに植えたいと思います。

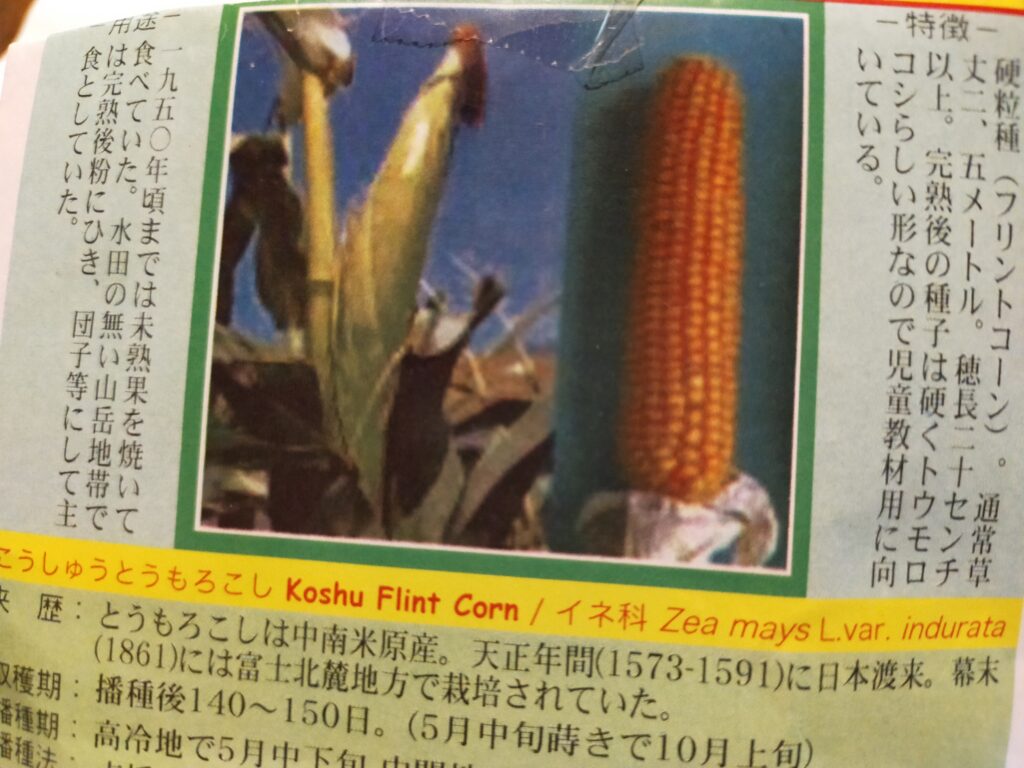

残った畝はとモロコシ用に空けておきます。

夏野菜定植第二日目の作業予定は、第二弾定植のほか、キューリのネット張り、支柱設置などを行う予定です。

翌日の天気予報は曇り時々雨。

雨はいいのですが、風が強いのは勘弁してほしい山小舎おじさんです。