11月に突然到着した丸太。

玉切りをし、積み台をリニューアルして、薪割りと積込みに備えておりました。

その後、リンゴ収穫のバイトに行ったり、七五三で帰宅したりして半月程が過ぎました。

雪が降ったり、軽く積もったり冬を迎えた12月初旬。

山小舎の冬じまいを前に、薪割りを開始しました。

雪が積もるまでが勝負です。

防寒に、上4枚、ズボンの下に股引を履いて外に出ます。

管理事務所から借りた薪割り機を始動させます。

出力を調整し、木の節や二股の部分に、刃が当たってもエンストしないようにして、薪割り開始です。

ゆっくりと刃が動き、木を割ってゆきます。

時間がかかります。

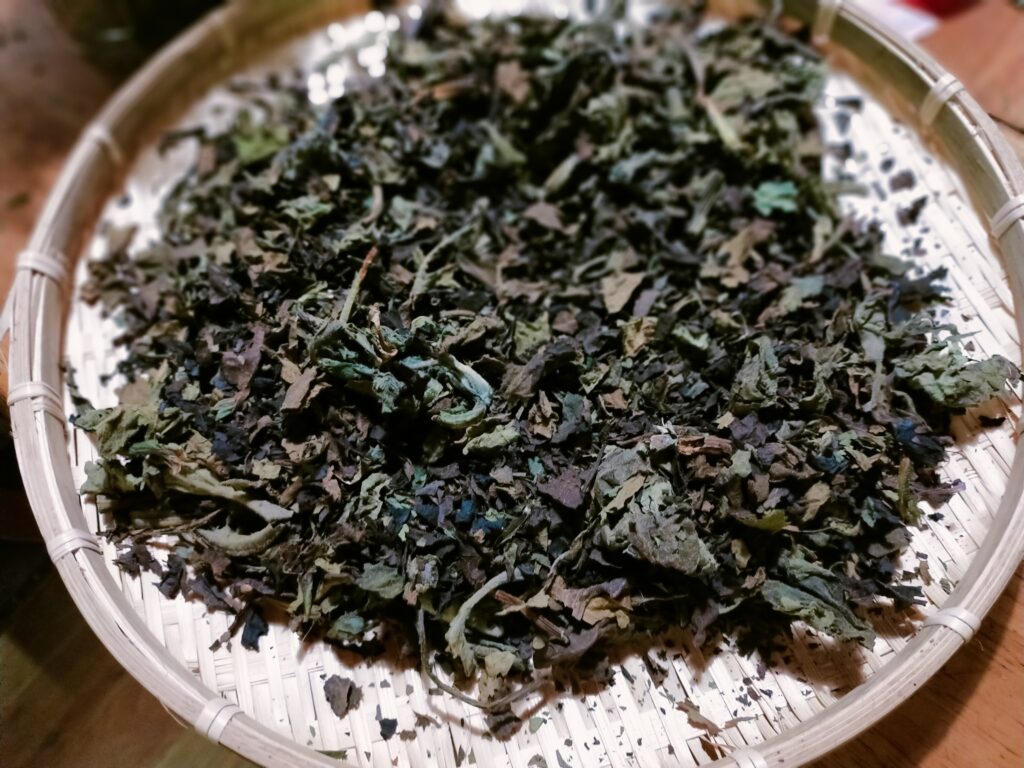

最初にナラ材を割ってゆき、空いた積み台に、崩れないように積み込みます。

ここにきて、薪をもらってくれるバイト仲間が現れたり、リンゴバイトで一緒だったペンション?経営の人が薪をもらってくれそうなので、多少、積み台が空きました。

手近な積み込み場所がいっぱいになったら、先日、新しいパレットでリニューアルした、斜面下の場所に積み込みます。

薪割り機で割った薪をそのまま軽トラの荷台に放り投げてゆき、一杯になったら軽トラごとバックで斜面を下がり、積み台の脇につけて、積んでゆきます。

日中はまだいいのですが、日が陰り始める3時近くになると、大気が徐々に冷たくなってゆきます。

4時半を過ぎると作業続行は不可能です。

初日は、薪割り機を4回ほど稼働させ、4回軽トラを一杯にし、4回積み台に積み込んで作業を終えました。

まだまだ薪があります。

最低限、積込みが完了しなくても、薪割りだけでも終了させようと思います。