春を探して家の近くを散歩しました。

家の庭にいつの間にか沈丁花が咲いています。

家の横の遊歩道沿いにはボケの花が開花しつつあります。

梅が散っています。

畑は植え付けの準備完了です。また、菜の花が真っ盛りです。

歩道沿いの花壇には、水仙などが満開です。

木蓮が咲き誇るグランドでは少年サッカーの試合が行われていました。

冬から春にかけて、かんきつ類が実るのも関東ならでは。

夏ミカンやキンカンが鮮やかな黄色の実をつけています。

60代、第二の人生、田舎・時々都会暮らし

春を探して家の近くを散歩しました。

家の庭にいつの間にか沈丁花が咲いています。

家の横の遊歩道沿いにはボケの花が開花しつつあります。

梅が散っています。

畑は植え付けの準備完了です。また、菜の花が真っ盛りです。

歩道沿いの花壇には、水仙などが満開です。

木蓮が咲き誇るグランドでは少年サッカーの試合が行われていました。

冬から春にかけて、かんきつ類が実るのも関東ならでは。

夏ミカンやキンカンが鮮やかな黄色の実をつけています。

ある春爛漫の日、早稲田通りを散歩しました。

高田馬場駅で降りて早稲田通りを歩きます。

賑やかな高田馬場駅周辺を抜け、明治通りを超えると、学生街の雰囲気が漂います。

ここら辺、20年前は古本屋が軒を連ねていたのですが、今では数軒から10件未満が残るばかり。

代わって飲食店の出店が目立ちます。

早稲田界隈の古本屋には、左翼思想や沖縄問題などの専門店があったり、値段が安かったりして、覗くのが楽しみです。

この日も映画関係の本や戦後の対米慰安婦関係の本を買ってしまいました。

更に早稲田通りを下り、穴八幡神社のある交差点を過ぎると、キッチンオトボケがありました。

ここで昼食です。カツカレーは720円に値上がりしていましたが、ボリュームとルーの味は変わりありませんでした。

店内のスタッフは、変わらず元気なビルマ?人の若者たちでした。

神楽坂方面へ歩きます。

ここからは主に和菓子屋、お茶屋、パン屋を覗き、適当なお土産を探しますが、値段が高い!ので断念。

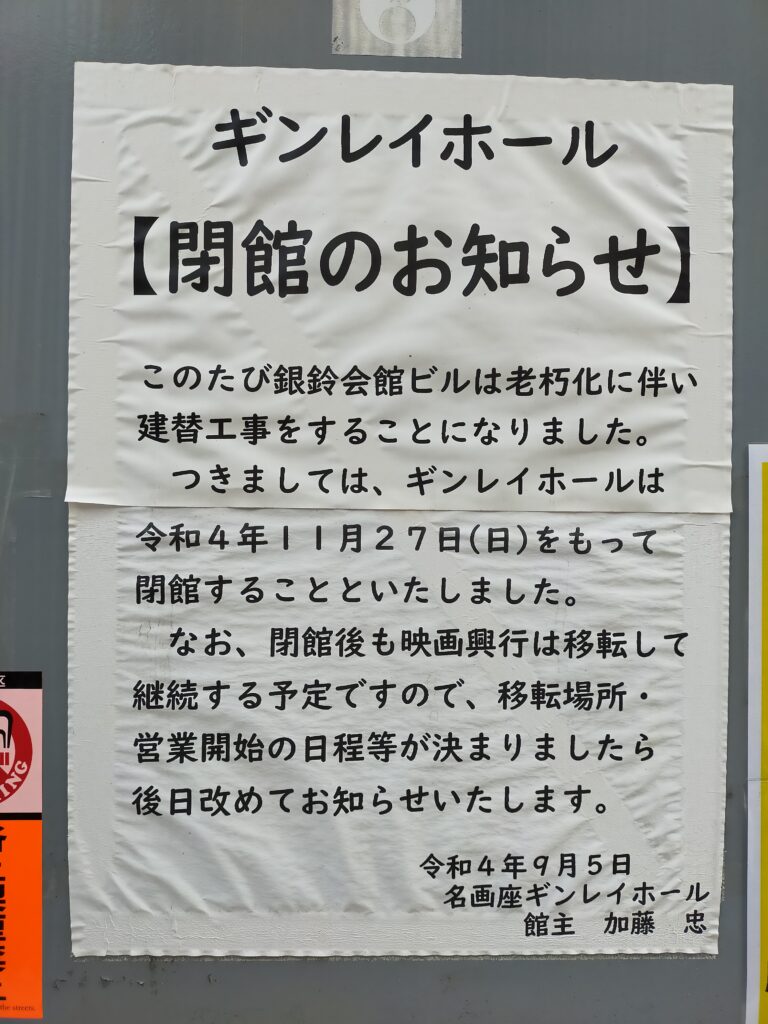

名画座とピンク映画館があった路地へと進みました。

名画座(今ではミニシアターといわれる)のギンレイホールが閉館になっていました。

場所を移して再開するとのことですが、また一つ昔ながらの映画館がなくなりました。

ピンク映画館は数年前に閉館しています。

この後は飯田橋駅を横に過ぎて、青森県会館にあるアンテナショップを覗いてから九段下まで歩きました。

靖国神社の鉄製の大鳥居(必要以上に大きくないかい?)を見ながらベンチで休憩。

都営新宿線で帰りました。

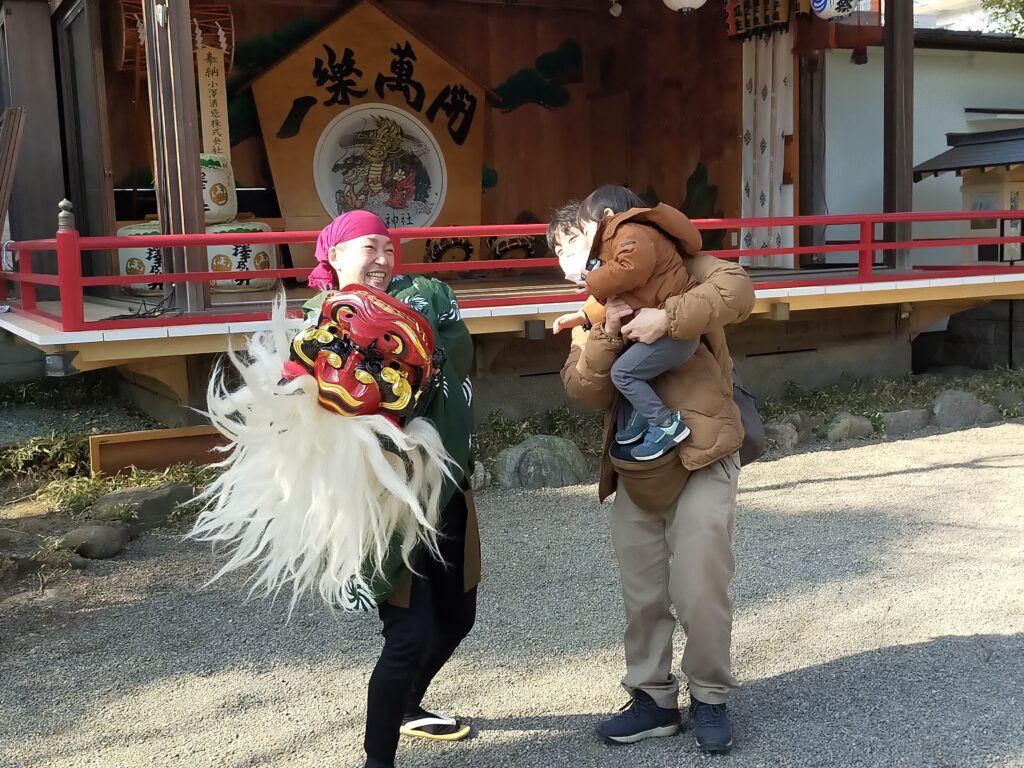

令和5年節分の日は日曜日でした。

たまたま自転車散歩で立寄った田無神社では、節分の例大祭が行われていました。

新青梅街道を新宿から武蔵野市を越え、西東京市に入り、所沢街道への追分の手前に鎮座する田無神社。

鎌倉時代の創建と伝えられ、青梅街道旧田無宿の付近に位置する。

現在でも地域住民の参拝で賑わう。

通りかかると外からでもうかがえるほどの賑やかさに思わず自転車を止める。

鳥居をくぐると、移動カフェや屋台も出店し、家族連れが三々五々集まっている。

賑わいに誘われるように境内へ進む。

神楽殿も開かれ、獅子舞も出ている。

本殿には参拝を待つ人の列。

ひっそりとした神社仏閣の風情もいいが、縁日で賑わう境内はさらにいい。

都心の神社のメジャー感や、にぎやかさはないが、地域独特のまったり感がいい。

ここまで自転車に乗ってきて、立春を迎える喜びを味わわせてもらった思いで、田無神社を後にしました。

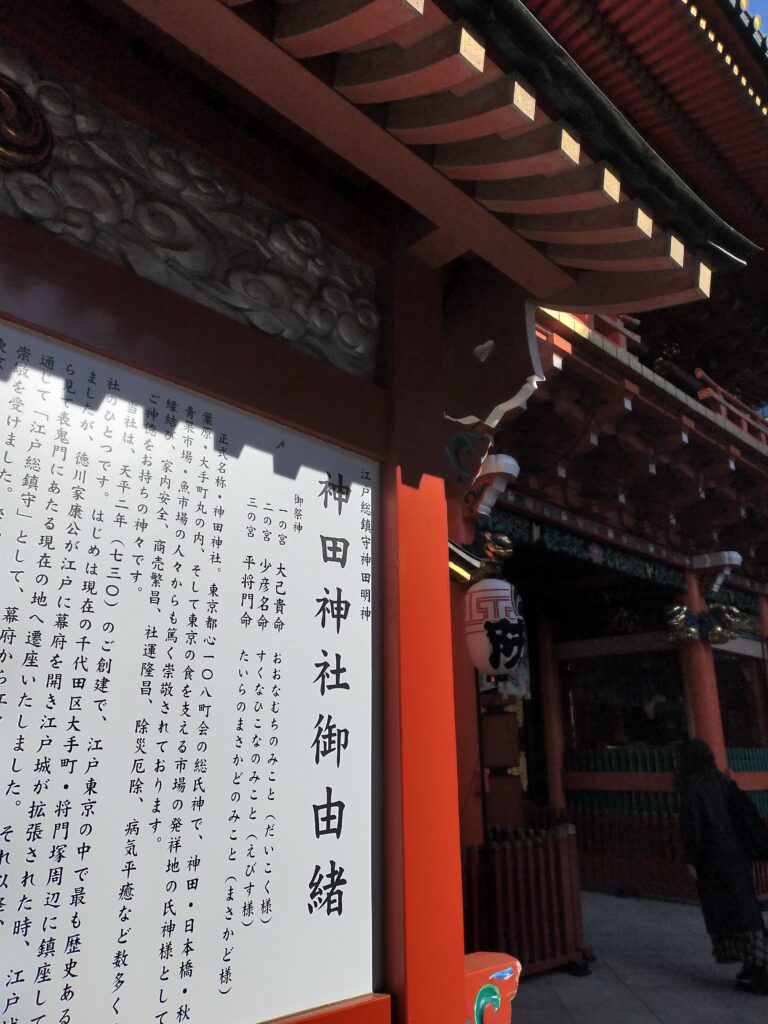

令和5年の1月下旬。

神保町からお茶の水へと歩いたついでに神田明神に参拝しました。

神田明神は江戸総鎮守の神社で、江戸城の鬼門に位置します。

主宰神の一人が平将門で、その時代に関東で反朝廷の武力蜂起を起こした人です。

将門は捕らえられて処刑されましたが、この場所に神と祀って、その祟りを抑えるとともに、江戸の鬼門を封じたのです。

久しぶりに訪れた神田明神。

都心の由緒ある神社としての格調、品格があります。

主宰神の荒々しい主張は極々薄められ、代わりに長い間庶民が集い祈った場所の、穏やかさ、賑わいを感じます。

正月ではないので、お参りに並ぶ人の数もわずか。

おみくじが結ばれた木が、真っ白に待っているのが目を引きます。

都内のみならず、全国から人が集まっているようです。

山小舎おばさんの仕事の繁盛を祈願して、お札をもらって帰りました。

令和5年1月。

遅い初詣を兼ねて浅草へ行ってきました。

平日の金曜日ながら、都営浅草線のホームにはアジア系の観光客の姿が見られ、気分はコロナ前に戻った浅草界隈です。

浅草へ行くのなら、と家族からリクエストのあったどら焼きの亀十。

店へはいってゆくと「並んでください」とのこと。

外へ出てみると中国人らしき観光客などが三々五々並んでいる。

どこが最後尾かと聞けば、次のブロックあたりだという。

どれくらい並ぶ?といえば4、50分との返答。

速攻で並ぶのをやめる。

見れば隣にも和菓子屋があり、店内には全く客がいない。

値段も亀十が350円とすれば、どら焼き1個が240円と適正価格。

こちらの店でお土産のどら焼き購入とする。

雷門の前へ。

内外の観光客であふれている。

ここから浅草寺への参道沿いの仲見世は浅草随一の人出が集まる。

折角なので浅草寺へお参りする。

仲見世を行く人出を見ると、中国人やらスペイン語?をしゃべる外国人やらに交じって、修学旅行?の中学生グループの姿が目立つ。

浅草寺の山門をくぐり、煙を浴びて本堂で御参り。

振り返ってみる五重塔と山門の姿がいい景色だった。

諏訪大社本宮にあった神宮寺の五重塔も現存していれば国宝級、という話を思い出した。

浅草寺の後は、法善寺通りを通り、ホッピー横丁から、六区興行街へ。

和装で人力車の乗る内外の観光客やら、目指す店に並ぶ人の姿が目に付く。

六区興行街のはずれにあった浅草名画座やピンク劇場の跡地にはホテルが建っていた。

向かいの場外馬券売り場は今日は休業日だ。

ひさご通り入り口にある、350円のラーメンで昼食。

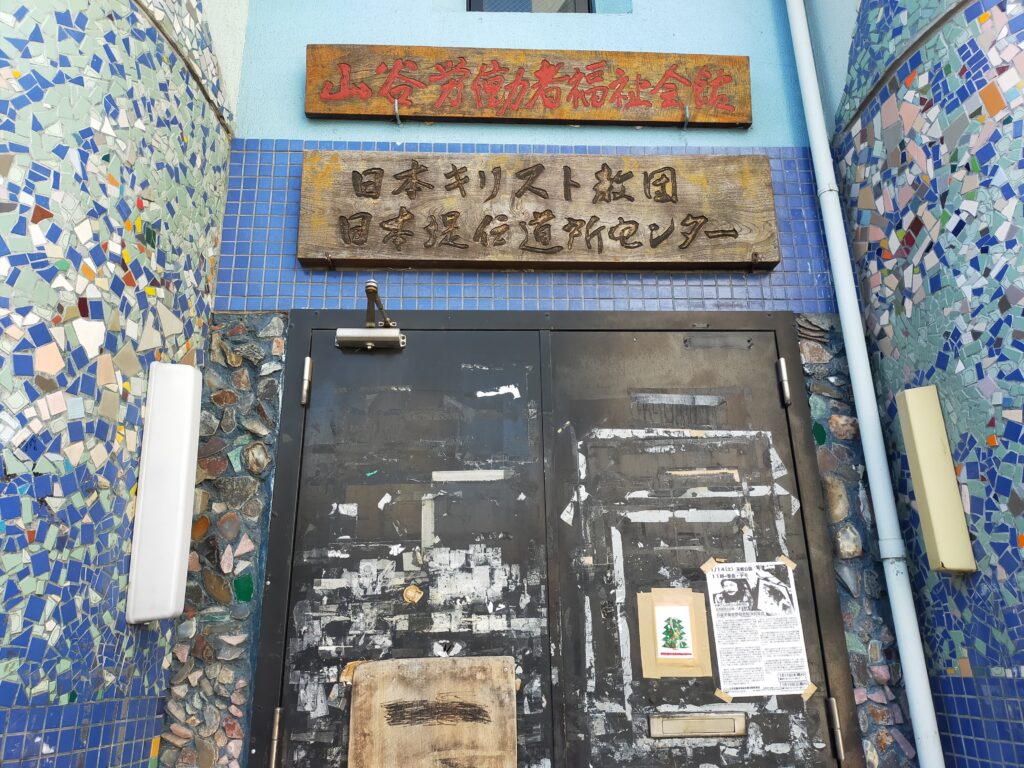

千束通りへ抜け、土手から旧あしたのジョー商店街、山谷、泪橋から三ノ輪へ行ってこの日の行程を終えました。

田端神社

新年早々自転車でほっつき歩いていると、杉並区に気になる神社がありました。

荻窪のはずれにある神社で、表道路から参道が長く続いており、その奥を覗いてみたくなります。

田端神社といい、昔この地区にあった村の田んぼのはずれに立っていた氏神様のようです。

1月早々ですが、境内に梅が咲いておりました。

住宅街に取り囲まれた小さな敷地の神社ですが、よく手入れされたこぎれいな場所でした。

神明宮

阿佐ヶ谷にある神社です。

古くから有名で、ヤマトタケルが東征の帰途に休憩したとか、近世では甲州街道の旅人が内藤新宿から寄り道して参拝したという記録もあるそうです。

去年、山小舎おじさんが立寄った際には、神楽殿で晴れ着姿の娘さんたちによるかるた大会が開かれており、大変華やかでした。

また、その時に初もうで客がずらりと並んでおり、参拝をあきらめたことでした。

この日はほどほどの人出。

ゆっくり参拝することができました。

拝殿の奥の本殿の造りと配置を見ると、伊勢神宮を連想しました。

伊勢系、天孫系の神社なのでしょう。

東京の神社らしく、敷地も広く、きれいに整備され、華やかな雰囲気が漂う神社です。

布田天神

調布住民はこの神社への挨拶は欠かせません。

古くから調布地区の氏神様です。

3が日もとうに過ぎているので参拝客はまばら。

サクサクとお参りを済ませます。

調布地区の守り神なので、家族の安泰と併せ、調布地区の安寧もお祈りします。

参拝を終わって境内を見渡すと、神楽殿、社務所の造りや配置が堂々としており、都下の氏神とはいえやはり首都東京の神社の堂々たる様を感じます。

令和も5年となりました。

新年を東京の自宅で迎えた山小舎おじさん。

自宅の切り盛りは、今やすっかり現役で働く山小舎おばさんこと、奥さんの主導のもととなっております。

一方、自宅ではお邪魔むしとなりかかっている山小舎おじさん、今年も自の行動で自らの生活を切り開かんと気分一新、頑張っています。

年末年始のかなりの期間、風邪で調子の出なかったおじさんですが、体調の合間を見ては初詣に出かけました。

小金井 金蔵院

小金井には自転車でよくゆきます。

野川が形作る国分寺崖線の上段と下段に広がっている小金井市。

崖下の道に沿って走ると、突き当たりに金蔵院というこぎれいなお寺があります。

通りかかると初詣の参拝客がチラホラ見えたので寄ってみました。

きれいに整備されたお寺で、初もうで参拝客を迎える準備も整っていました。

青謂神社

深大寺に隣接するようにこの神社があります。

お寺と神社が等分されたように隣接しているのはたまに見ますが、お寺の深大寺が栄え、神社が付属するように残るというのは珍しいのかもしれません。

無人のおみくじ売り場でおみくじを引きました。

上がり目が残る中吉でした。

この後は深大寺へ向かいました。

深大寺

この地域の古の中心部だったのでしょうか。

神代城なる幻のお城もあったという場所で今も栄えるのが深大寺です。

三多摩地域の観光地として定着した深大寺。

初詣の地として、大みそかから三が日は参拝客で長蛇の列。

調布をはじめ地域の住民は大体ここに初詣します。

この日もほどほどの参拝客でにぎわっていました。

お寺としての深大寺は、大規模なものであることがわかります。

住民として1年の家族の健勝を祈願しました。

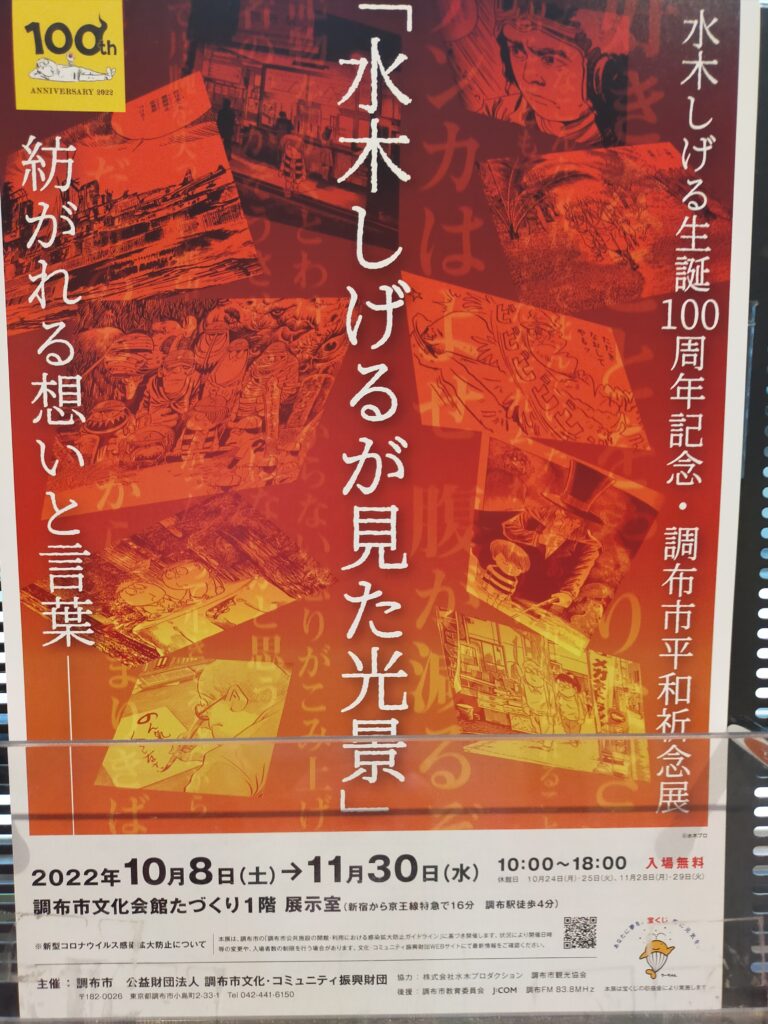

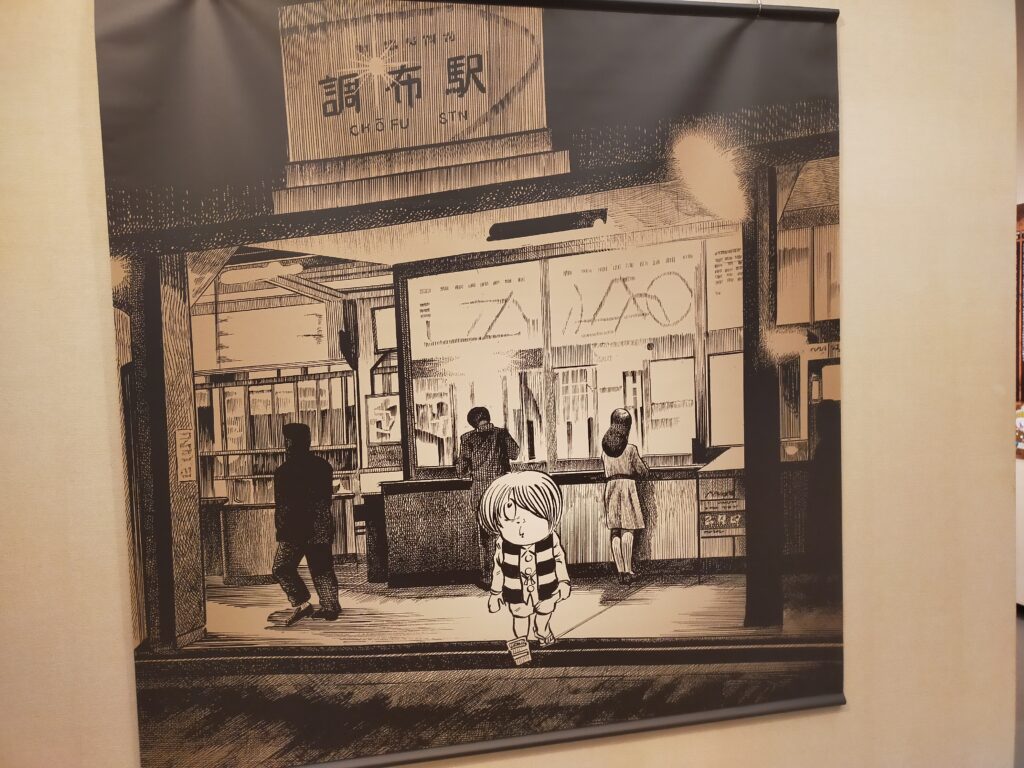

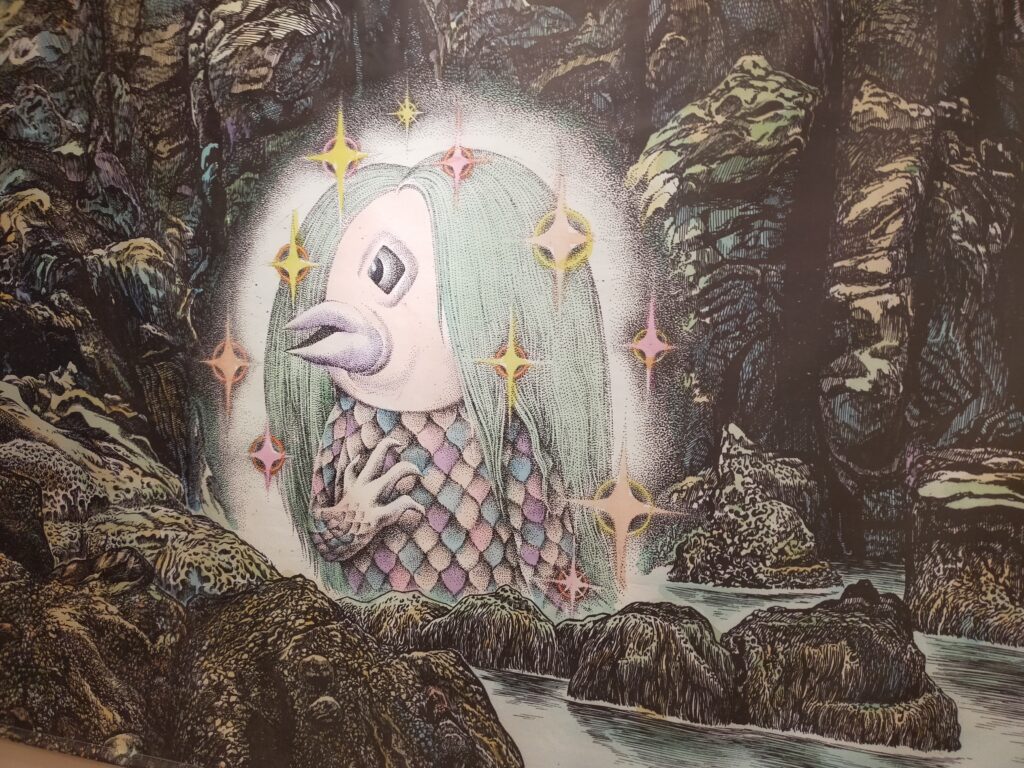

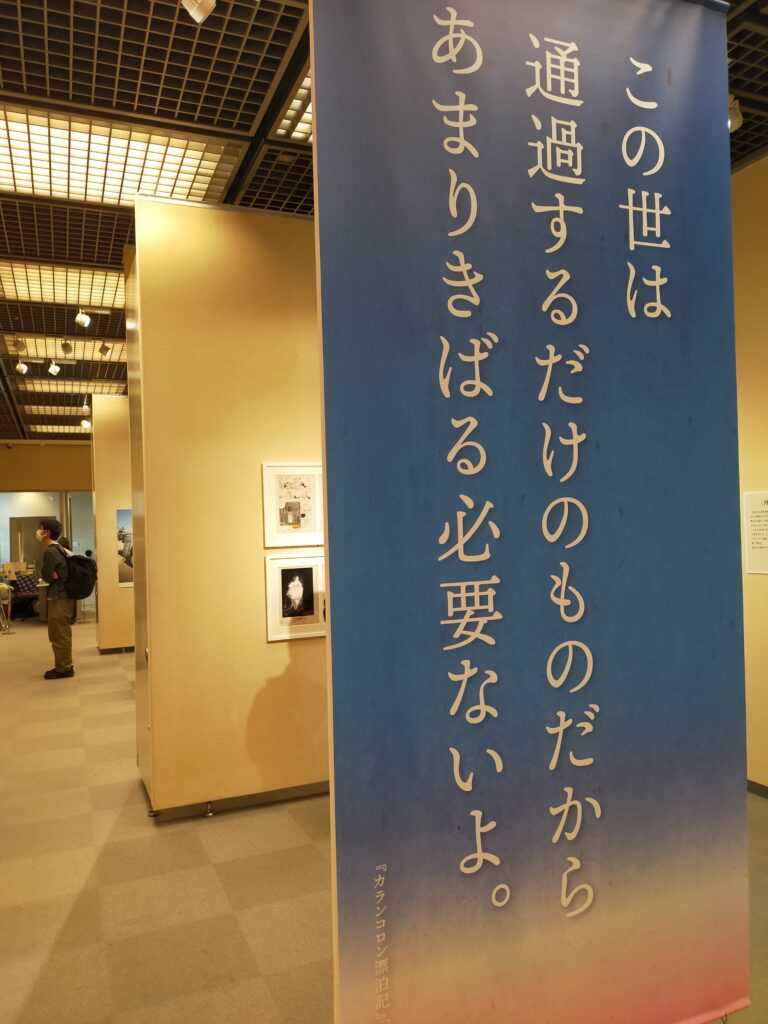

調布の文化会館たづくりで、水木しげるの展覧会があったので見てきました。

生誕100周年を記念しての展覧会です。

水木しげるさんは生前、調布市名誉市民でした。

現在でも市内に水木プロダクションが現存し、出版物などの管理を行っています。

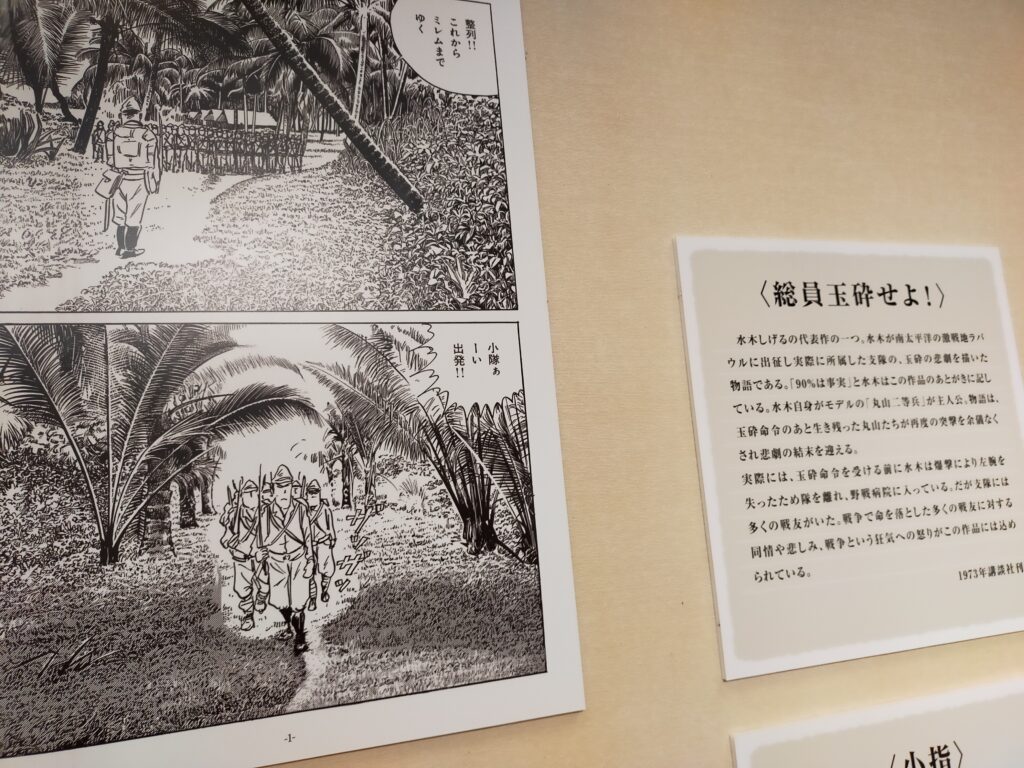

ゲゲゲの鬼太郎ほかのキャラクターが有名ですが、出征したニューギニアでの体験を描いた戦記物が忘れられません。

今回の展示内容は、地元調布を描いた絵、鬼太郎や悪魔くんなどのキャラを描いた絵、戦記物の絵、などを中心にレイアウトされていました。

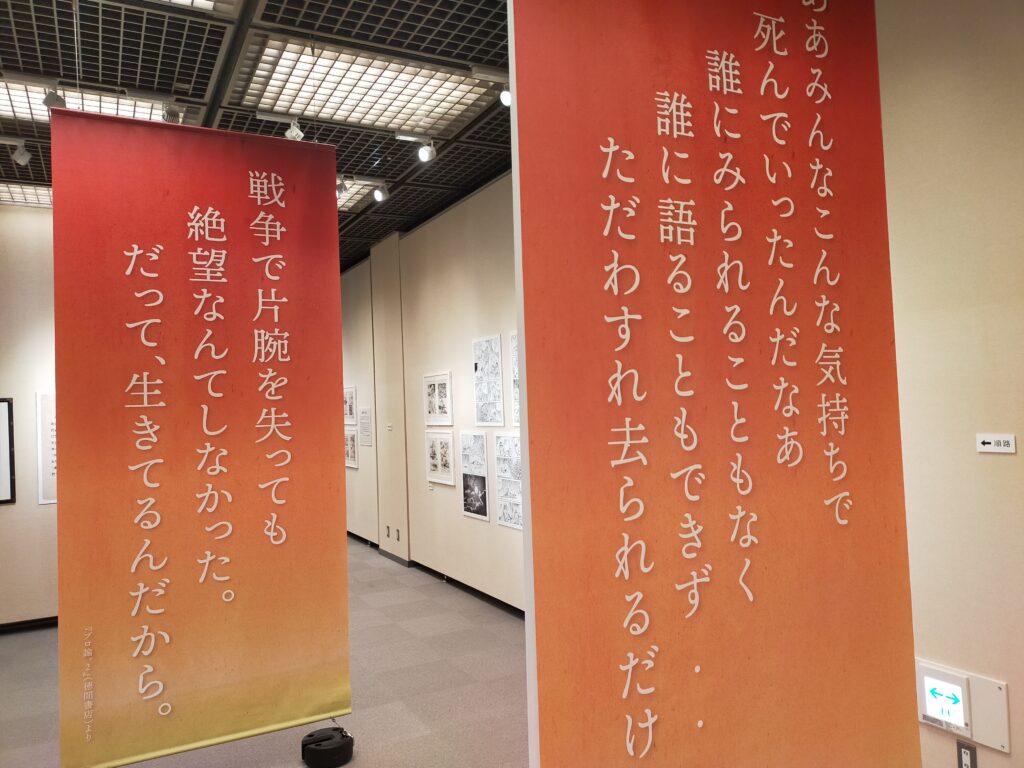

作者が描いた、戦時中ニューギニアでの戦時体験には何度見ても粛然とさせられます。

ビンタに始まり、命令絶対の非人間的な軍隊。

自らの左手を失った戦傷体験。

現住民との交流経験、などは作者ならではの貴重なものです。

これらの作品は、生き残って帰国した作者に死んだ戦友たちが描かせたものでしょう。

作品には作者ならではのユーモア、人間性も感じさせます。

作者が描いたアマビエの大きな絵が展示されていました。

水木さんにより描かれたアマビエならたいがいの災いは撃退されるような気がしました。

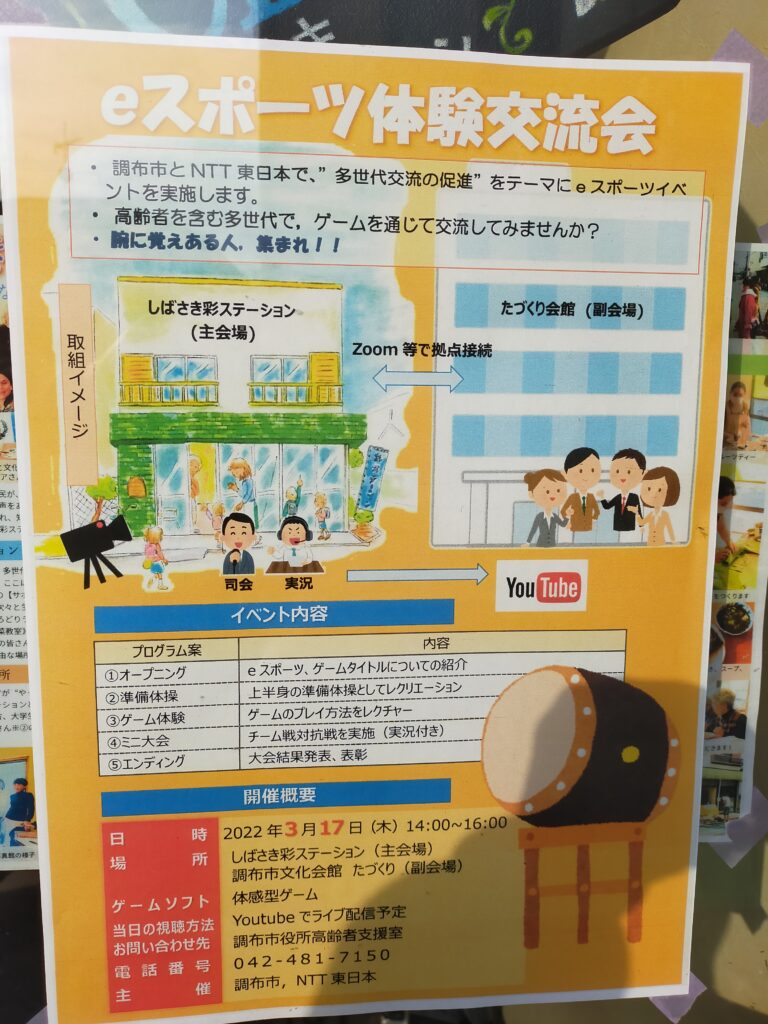

3月中旬に調布の彩ステーションを会場にある催し物が行われました。

eスポーツ大会です。

主宰は調布市とNTT。

市役所から場所提供と動員の依頼があり、彩ステーションで行われることのなったもの。

NTTによる通信環境の設定準備を経て開催。

市役所の担当係長が仕切り、プロの司会者を起用して行われました。

種目は太鼓たたき。ゲームセンターなどでよくやっているアレです。

出場者は彩ステーションに出入りしている年配者や子供たち。

さあ、開催時刻です。

ところが、当日になって同時開催場所の調布市文化会館「たづくり」との通信がつながらなかったりして、スタート時刻がのびのびに。

その間、市役所の係長さんのお話が続き、座っている年配者や子供たちが疲れてきて・・・。

色々なことがありましたが、大会は遅れて無事スタート。

いざゲーム開始となると、子供たちはさすがの対応力を発揮して活躍していました。

彩ステーションとしては従来の活動内容との乖離がありましたが、守備範囲を広げ、多彩な人事交流という面ではいい経験だったのではないでしょうか。

何より、市役所から依頼があったというのがすごいと思いました。

近所の「彩ステーション」で子ども食堂をやるというので見てきました。

彩ステーションは、本ブログでも何度か紹介している、調布市柴崎にある〈地域の居場所〉です。

ある医院に場所の提供を受けて、看護師とケアマネージャーの資格を持つ山小舎おじさんの奥さんが運営しています。

日頃は、地域の年寄りを集めての、ランチだったり、麻雀だったり、体操だったり、スマホ教室だったりを開催しています。

コロナ前には、映画の日や、夕方からアルコール持ち寄りの〈バル〉を開いたりもしていました。

この日は〈子ども食堂〉が行われました。

台所で朝からご飯を炊いて仕込み、今日のメニューのちらし寿司を手作りします。

この企画の運営は、近くの小学校のPTAに参加している父母たちのグループ。

彩ステーションは場所の提供と、側面協力を行っています。

昨年7月から、毎月実施して今月で9回目とのことです。

これまでのメニューはカレーや唐揚げなど。

毎回100食前後を作り、今回は110食ほどの予約があったそうです。

この日山小屋おじさんが、彩ステーションに顔を出してみると、奥さんこと〈山小舎おばさん〉が出迎えてくれました。

〈土間〉と呼ばれる、彩ステーションのホールには、パックされたちらし寿司が並び、子ども食堂企画の代表者が、予約客を待っています。

彼は本日、有休をとって運営参加したとのことです。

居間に上がると、3人ほどのお母さんたちがちらし寿司づくりの真っ最中でした。

ずらりと並んだ酢飯に錦糸卵やでんぶを乗せてゆきます。

皆さん、子ども食堂開催の日は、仕事を終え次第駆け付けて、参加するとのことです。

ホールには、予約した親子がちらし寿司の受け取りにやってきました。

来場した子供のお母さんは、主催者とは地域同士の知り合いらしく、話が弾んでいます。

食費は子供100円、大人300円とのこと。

子供にはお菓子のパックとドーナツが1つずつ付きます。

ドーナツは市内のパン屋さんからの差仕入れ、お菓子は予算から購入し、山小舎おばさんが袋詰めしているとのことでした。

子ども食堂のメンバーのおかげで、彩ステーションの風景が普段より2世代ほど若返っていることに気づき嬉しくなった山小舎おじさんでした。

近々、テイクアウトだけでなく、会食可能な子ども食堂の開催を祈って。.