映画の教科書のような作品だった。

1950年代の映画撮影所の力量を思い知らされた。

監督の溝口健二は戦前のサイレント時代からのベテラン。

同棲中の女性に剃刀で背中を切られるなどの修羅場を体験し、女を描かせれば当代随一といわれた。

それも、玄人の女性だったり、運命に翻弄される逆境の女性を好んで描いた。

新東宝で撮影した「西鶴一代女」(1952年)は、ベネチア映画祭に出品され国際賞を受賞した。

溝口はその後、「雨月物語」(1953年)、「山椒大夫」(1954年)で、連続して同映画祭の銀獅子賞を受賞する。

国際的にも評価を受けた溝口健二は、ヌーベルバーグの若手監督らからも崇拝され、ジャン=リュック・ゴダールは来日時に、たっての希望で溝口の墓にお参りした。

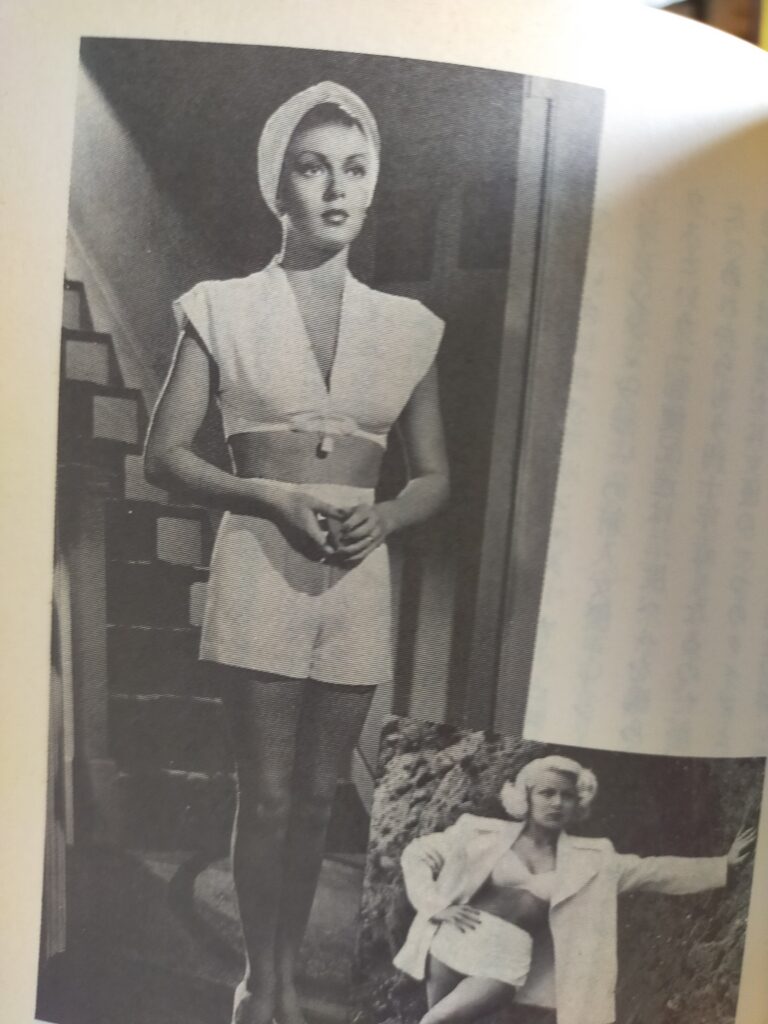

主演の田中絹代はこの作品の撮影年に43歳となるベテラン女優で、松竹の大幹部女優として戦前から活躍していた。戦後の1949年に親善大使として渡米したが、約3か月の滞在後の帰国時に、投げキッスやアメリカナイズされた服装がバッシングを受けた。

スランプに陥った田中は、溝口から「西鶴一代女」の主人公お春役のオファーを受けた。

御所勤めの身分から、夜鷹、乞食にまで落ちぶれるが、気高さを失わない女性の一生を、鬼気迫る演技で応え、スランプを脱した。

その後も、わきに回りながらも映画、テレビで活躍した。

1974年「サンダカン八番娼館・望郷」で年老いた元からゆきさんを演じた田中に、ベルリン映画祭は最優秀女優賞をもってたたえた。

「西鶴一代女」 1952年 溝口健二監督 新東宝

御所のお女中?として権勢を誇っていた10代のお春。

欲張りなだけで、意気地なしの父親(菅井一郎)の自慢の種だった。

お春にほれ込んだ若侍(三船敏郎)の一途な愛に応えたのがお春の転落の始まり。

不義密通の罪に問われ、洛外追放。

若侍は死罪となり、三船は開始早々いなくなる。

御所からの見舞金を当てにして散財していた父親に泣きつかれて、島原に売られ太夫として売れっ子になるお春。

廓ではあさましく金に右顧左眄する主に嫌われて里へ帰る。

商家へ奉公するが、島原にいたことがわかると態度を変える主(進藤栄太郎)や、玄人女性に嫉妬する奥方(沢村貞子)に翻弄され、いられなくなる。

店では手代(大泉晃)に惚れこまれ、のちに商家をクビになった手代に言い寄られることになる。

腕のいい扇職人(宇野重吉)に是非にと乞われて嫁に入って幸せになるのもつかの間、夫が辻斬りに合って死体で帰ってくる。

出家しようと尼寺に身を寄せるが、言い寄られた男との現場を見られ、庵主から追放される。

お春は、どんな状況にあっても己に正直に、孤高の姿勢を崩さない。

ただ黙っているだけでなく自分の気持ちを主張し、権力に反発する。

そのために零落していっても、慌てず、嘆かず、人のせいにせずにその状況(というか己の運命)を受け入れる。

溝口とのコンビの脚本家・依田義賢は、お春のキャラを1本芯の通ったわかりやすいものとした。

お春を巡る人々のキャラも、一途な者、まじめな者、ずるいもの、小心者、などと分かりやすく色分けされている。結果、作品は外国人にわかりやすいものとなっている。

お春を巡る男性陣の描き方にも溝口らしさが出ている。

金に右顧左眄する島原の廓の主人や、お春が島原出だとわかった瞬間、これからはただでできるわいとスケベな顔になる商家の主。

小心で、娘の金ばかりあてにする実父の描き方も徹底している。

男の卑近さの強調は、ほかの溝口作品、「雨月物語」、「祇園囃子」(1953年)、「赤線地帯」(1955年)などとも共通している。

一方、誠実で男らしい男は登場後すぐに死んでゆく。

このブラックジョークのような状況を敢然と受け入れてゆくお春を演じる田中絹代がすごい。

夜鷹になったお春が、羅漢の顔に三船扮する若侍の顔をオーバーラップさせるときのすごみのある表情。

夜鷹の客に、化け猫とからかわれ、取って返して啖呵を切る時の鋭い体の動きにみなぎる怒りの表現。

ラストシーン、乞食となって巡礼するお春の笠の下の表情は、諦観した聖女のようだった。

撮影は平野好美。

新東宝のスタッフなのか、溝口とは名コンビの大映の宮川一夫カメラマンではない、が、溝口の手法は変らない。

奥に細長い商家のシーンでは縦の構図を生かして撮影。

深度の深いフォーカスで手前にも奥にもピントを合わせた撮影で、ワンカットワンシーン演出に応える。

お春の運命が転換(ほとんどの場合は暗転)する場面では、走るお春を俯瞰で追いかけるクレーン撮影で、状況の変化をカットを切らないで表現する。

多くのショットは、フルサイズ以上で突き放すように登場人物たちを捉える。

家屋のセットでの人物の動きを、横の動きは障子越しにワンショットの移動撮影でとらえ、また2階から1階へ駆け降りる縦の動きでは、セットの壁越しにクレーンを使ったワンショットでとらえる。

緊張感の持続と、状況の説明に的確な撮影である。

1950年代の日本の映画撮影所の技術の高さ、俳優の演技のうまさ、入魂ぶりがさりげなくかつ十分に確認できる作品である。