畑の作業もほぼ終わり、寒くなってくると時間ができ映画を観る時間が増えてくる山小舎おじさん。

先回ご紹介した「アメリカ時代のジャン・ルノワール」で、ルノワールの渡米第一回作品「沼地」に触れましたが、この度同作品「スワンプ・ウオーター」(1941年。DVD題名は原題どおり)と、渡米後5作目にあたる「浜辺の女」(1946年)を見る機会があったので、それえぞれ感想を書きます。

「スワンプ・ウオーター」 1941年 ジャン・ルノワール監督 20世紀FOX

欧州を逃れ渡米したルノワールは、20世紀FOXと契約した。

年2本の監督作品が条件の高給待遇だった。

その後、第一回作品を撮るまでの間に、ハリウッド及びハリウッドが彼に対して何を望んでいるかを痛感したルノワールは、こう述べている。

ハリウッドは営利主義という理由でだめなのではない、「完璧さ」に対するめくらめっぽうな執着にこそ真の危険性がある。(自伝より)。

完璧さを求めてあらゆる才能(監督、脚本、撮影、出演者・・・)が集められるが、工業製品を作る産業ならともかく、映画に於いて才能あるスタッフを集めて完璧性を求め、それでうまくいくとは限らないのだ、と。

産業としての映画製作を旨とするハリウッドが、ルノワールに求めていたのは、高品質の製品(映画)製作の現場責任者。

流れ作業のスタッフの一つのコマとしてふるまうこと、であり、ルノワールにとっての映画作りとは相いれないものだった。

20世紀FOXとの契約後、アメリカ的な題材を希望するルノワールと、フランス的な題材を期待する製作責任者ダリル・F・ザナックの交わらないベクトルは、しかしザナックが「スワンプ・ウオーター」の企画を持ってきたことで、たった一度の交わりを見た。

「スワンプ・ウオーター」がルノワールが敬愛するジョン・フォードの1935年作品「男の敵」を書いたダッドリー・ニコルズの脚本であったことも幸いした。

この出会いからニコルズとルノワールは終生の友となる。

「スワンプウオーター」演出中のルノワール。左からアン・バクスター、ダナ・アンドリュース。

「スワンプウオーター」演出中のルノワール。左からアン・バクスター、ダナ・アンドリュース。

さて、「スワンプ・ウオーター」。

ジョージア州に広がる沼地を舞台にしたドラマ。

ワニと豹が住む広大な沼地に逃げ込んだ冤罪の殺人犯(ウオルター・ブレナン)と、偶然彼と出会い、友となり、冤罪を晴らそうとする若者(ダナ・アンドリュース)を主軸に、それぞれの家族や沼地のほとりの町の人々が絡む。

若者の、頑固だが実は息子思いの父親にウオルター・ヒューストン。

ブレナンの娘で、雑貨屋の下働きをしていて、若者と仲良くなるのが新人アン・バクスター。

ミステリー調にも、ホームドラマ調にもなろう題材は、しかし、しっかりとルノワール調に彩られていた。

女優たちがいい。

ルノワールは、アン・バクスターに汚いドレスを着せて裸足で歩き回らせる、時として顔までを汚して。

若さを輝かせて動き回るバクスターは、ハリウッド女優というよりはルノワール映画の活発な若い女性だ。

ウオルター・ヒューストンの後妻役の女優もいい。

いかにもピューリタン風の良妻賢母なアメリカ女性を装いつつも、年が離れた夫への甘えや、義理の息子への家族としての愛情を隠さない。

ダナ・アンドリュースの恋人で、のちにケンカ別れをすることになる金髪の若い女優もいい。

いかにもミーハーでわがまま。

甘えるかツンツンするかのどちらか。

嫉妬深く鼻持ちならない女の子ながら、どこか憎めなく、かわいらしくさえルノワールは演出する。

この女の子が、アンドリュースに振られた腹いせに、ウオルター・ブレナンの居場所を町の人に漏らす。

唖然とするアンドリュースの背後で慌ててかけ逃げるその女の子の姿の「かわいらしさ」をルノワールのカメラは逃さないでとらえる。

この緊張感とかわいらしさが混然一体となる画面の演出ぶり!

シークエンスごとに話が途切れるのではなく、次のシークエンスと被るように話が続いてゆくのもルノワール流か。

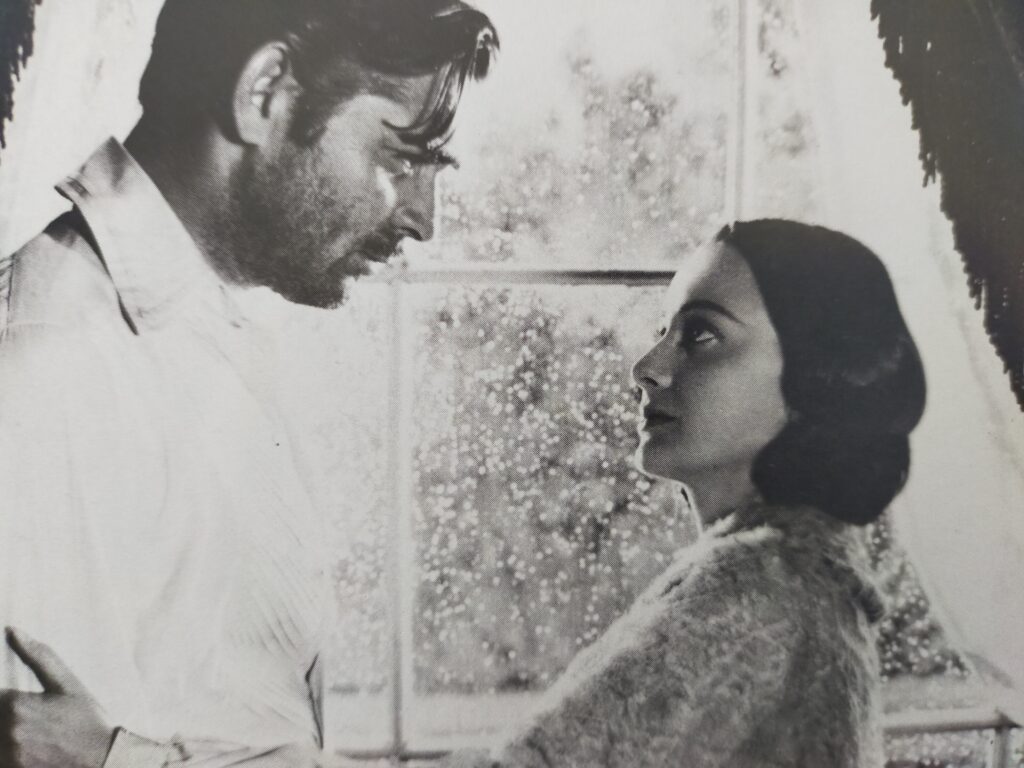

ダナ・アンドリュース(左)とアン・バクスター

ダナ・アンドリュース(左)とアン・バクスター

アンドリュースが前半で出会う、沼地に逃げたブレナンは、まるで秘密基地を得た大人が秘かな愉しみを得ているようにさえ見える。

現実から切り離された世界で世捨て人ブレナンは哲人のように生きている。

毒蛇に噛まれても死なない。

訳を聞くと「絶対に死なないと強く念じることだ」と答える。

肉体が死んでも魂は別のところに行く、とも。

現実の世界と、哲人の住む世界との橋渡し役・アンドリュースは冤罪が晴れるラストまで、最初は親父に叱られ、ついでは町の人に忌避され恋人とも別れる。

代わりに、沼地に住む珍しい動物の毛皮と、ウオルター・ブレナンという啓発を受ける先人、それにアン・バクスターという素晴らしい女性を得る。

クレジットトップのブレナンは演技派の本領発揮。

西部劇での好々爺役だけが持ちネタではない。

ジョージア州へのロケをルノワールは希望したがほとんど実現できなかった。

しかしながら、映画というもの、セットやスクリーンプロセスも重要なその要素のひとつ。

そう思って見れば、セット撮影やスクリーンプロセスによる沼地もその効果は結果として同じような気もする。

もっとも、ロケを忌避し、スタジオ撮影を無条件に押し付ける当時のハリウッドシステムは、それはそれで大いに問題はあるが。

この作品、むしろ女性の描き方に見てとれる映画監督ジャン・ルノワールの陽性の特質をたのしむべきか。

町の公民館で開かれるダンスパーテイの描写。

アン・バクスターにドレスを買ってやり、連れだってドアを開けた瞬間、画面から溢れ出るうきうきした楽しさ。

いつものルノワール演出なら、この後しつこいくらいに楽しい盛り上がりが続くであろう場面のきらめき。

ザナックは撮影途中で予算超過を理由にルノワールの解雇を決めた(のちに撤回)。

ラストシーンを、別のスタッフに撮りなおさせた。

撮影後にルノワールと20世紀FOXとの契約を解除した。

こうしてルノワールとザナックの歴史上唯一の交わりは永遠に解消した。

「浜辺の女」 1946年 ジャン・ルノワール監督 RKO

不思議な作品だった。

沿岸警備隊に勤務するバーネット中尉(ロバート・ライアン)の悪夢からドラマが始まる。

戦争中、乗り組んだ艦艇が機雷に触れて沈没する体験。

骸骨を踏みながら海底?を歩いてゆくと女神?が現れる。

女神は中尉の婚約者そっくりだ。

悪夢から目覚め、馬で海岸を散歩(パトロール?)する中尉の前に、難破船の廃材を拾う女に出会う。

ひと眼でお互いに何かを感じ取る。

2度目の出会い(中尉が女に会いに難破船に出かける)の時、女は中尉に似た者同士であること、そして「幽霊」なる言葉を繰り返す。

このペギーという女(ジョーン・ベネット)は失明した画家(チャールズ・ビックフォード)と、難破船に近い別荘に住んでいる。

画家は目の見えないふりをしている、と中尉が思い込むほどすべてを見通している。

失明の原因を作ったペギーにつけこみ、ペギーを拘束している。

ペギーはそんな画家を憎みながらも関係に甘んじている。

後半に、ペギー自身もこの海岸の小さな町で、ほかの男と何かあったことが示唆される。

中尉は仕事熱心で美人の婚約者がいながらペギーのことで頭がいっぱいになり、婚約者は離れてゆく。

ルノワールは、ジョーン・ベネット(中)が出演すると聞いて、嬉しくなったという

ルノワールは、ジョーン・ベネット(中)が出演すると聞いて、嬉しくなったという

表面的なストーリーは、夫に不満を募らせる悪女が、婚約者のいる若者をたぶらかすというもの。

結末は、画家が妻と別れることを認め、若者は婚約者と別れ、悪女を待つ、というもの。

ただ、映画は3者の納得性のある動機を示さないし、3者のそれぞれの行動に道徳的な判断を行わない。

この町で何人目かの男をひっかけたであろうペギーは最後までその動機と目的らしきものを示さない。

典型的な悪女なら夫の財産が目的だったりもするが。

画家は、観客にとってみても盲目のフリをしているように見えるし、妻に惹かれている中尉に対する不自然に親和的な行動の説明もない。

中尉は、戦争中の体験が深層心理に影響しているだろうことが示唆されるがその後の行動に結びつかない。

また、一目でペギーに惹かれたのはいいとして、婚約者がいながらその動機と行動に説明がほぼない。

まるで不条理劇の主人公のような行動ぶりだ。

ペギーと接触後、急に離れていった中尉を婚約者は追わない。

もし婚約者が物分かりの良いタイプでなければ映画としてどう始末をつけるのだろう?(そこがテーマではないから、婚約者を物分かりよくしてあっさりフェードアウトさせたのだが)。

この作品のテーマについてルノワールは「ぽっかりと空いた孤独の穴にはやがて亡霊が住みつくことになる」(「自伝」)と述べている。

ペギーが難破船で中尉に言った「幽霊」がここに出てくる。

とすると、作品のモチーフは、中尉、ペギー、画家の孤独であり、そこに住み着いた幽霊が中尉をしてペギーに惹かれさせ、ペギーをして夫以外の男を誘惑させ、画家をしてペギーを束縛させたのか。

そこに合理的説明を付与せず、ありのままに描いたのがルノワールの「浜辺の女」か。

スターを起用したRKOの準大作であるこの映画は、プレビュー公開での評判が悪く、再編集と撮りなおしに1年以上かかった。

そのためもあり、作品は前衛的な心理劇としても中途半端で、合理的説明を旨とする商業大作としても中途半端なものとなった。

主人公の悪夢に出てくる海(水)の幻想的(悪夢的)なイメージや、登場する子どもがとにかく騒いでわんぱくだったり、中尉の送別会のパーテイシーンの賑やかさ、などルノワールならではの演出も随所にみられるものの、「孤独の悲劇というこの映画のテーマは、それまで私が映画を通して探し求めてきたところとは、まさに正反対だった」(「自伝」)ところにこの映画の悲劇(悲劇=失敗作ではないとしても)があろう。

ロバート・ライアンは謎めいたキャラで魅力を発する俳優だが、この作品の役はさらに謎めいていて、演じる彼自身が戸惑っているようにも見えた。

ジョーン・ベネットはさすがに堂に入った「悪女」ぶりだったが、この女優さんは、悪女であること以前に正調ハリウッド女優であり、素に戻った時の表情の美人ぶりにそれを強く感じた。

チャールズ・ビックフォードは並々ならぬ存在感で、この映画が求めるとおりの謎の画家を演じた。

この作品の後、RKOスタジオはルノワールとの契約を解除した。

あと1本の契約が残っていたがRKO側が違約金を払ってクビにしたのだった。

ルノワールがハリウッドから契約を解除されるのは20世紀FOXに次いで2度目だった。

「浜辺の女」はルノワールにとって最後にハリウッドで撮った映画となった。

独立プロ的にインドロケで撮った「河」を挟み、ルノワールはフランスにもどることになる。