梅雨のある日、山小舎の周辺は雨にけぶっていました。

畑仕事を中止し、行楽の一日にすることにしました。

行きたかった食堂で昼食を摂り、隣町にある古墳見学をすることにします。

山小舎から下ってゆくと雨は上がって夏空が広がっていました。

北国街道を北上

山小舎から上田方面に下り、千曲川に達する地点に、岩鼻と呼ばれる奇岩があります。

千曲川の左岸に迫った崖で、かつては千曲川に並行して通る北国街道の難所であり、その昔、参勤交代の一行がこの地点の無事通過を地元に報告したという話もあります。

もっと昔、小海、佐久平からこのあたりにかけては湖だったそうで、海ノ口、小海といった地名が残っているほか、湖の北岸に当たる岩鼻のあたりには、塩尻(潮尻)の地名が残っています。

岩鼻の千曲川対岸には国道18号線が上田市と長野市をつなげて走っています。

旧北国街道です。

上田を抜けて坂城町に入ったあたり、ねずみという地名が残っています。

このあたり、街道の正式な宿場は坂木宿だったのですが、鼠宿という間宿があったそうです。

今でもねずみ交差点があり、その付近に明治天皇が巡幸時に休憩したという建物が残っています。

地名の由来は、交通の要衝で寝ずの番を行う衆である「寝ず見」からくるとも、動物の鼠からきたともいわれています。

坂城のまちだ食堂へ

長野のローカルテレビで、地元の食堂を紹介している番組があります。

街道沿いの昔ながらの食堂、住宅地のラーメン屋、郊外に佇むカフェなど、内容本位の店を紹介している番組です。

昨今の事情で新規ロケがなくなり、これまでの「傑作選」を放送する回がありました。

その「傑作選」に登場したのがまちだ食堂でした。

ねずみ交差点から北国街道を北上し、坂城町の中心部に近く、まちだ食堂がありました。

名物はナポリタン定食。

スパゲテイナポリタンと鶏のから揚げにどんぶり飯がセットになった定食です。テレビ番組でもレポーター役の女子アナがこのメニューを食べていました。

狭い店内はすでに7人ほどの先客。

ナポリタン定食を注文して待ちます。

ナポリタンも唐揚げもごはんにあう味付けでした。

箸でナポリタンを掬い、ご飯にのせて食べました。

ごはんが進み一気に平らげました。

ナポリタンが鉄板にのっていて冷めないのもよかったです。

食べていると、食堂のおかみさん(80歳代後半?)が声をかけてきました。

「テレビ見てきたの?」。

見かけない顔と、店内での落ち着かない様子を目に留めたようです。

「テレビ取材のときはもっと盛がよかったんだけど・・・」というので、これ以上大盛りだと食べられない、と応えました。

がっつり系のランチを求める層のニーズにばっちり答える食堂です。

また、がっちり系メニューの場合、食べている間に飽きが来ない味付けが肝なのですが、その点も及第点なのがテレビの取材対象たるゆえんでしょう。

「プロ」の食堂です。

県内最大の古墳を見学

国道18号線(北国街道)へ戻ります。

県内有数の幹線道路は、トラックなどで通行量が半端ありません。

県内の道路は上田市や長野市などの大都市圏に近くなると交通量が増えます。

千曲川の両側から山が迫る地形を抜けてゆきます。

坂城町を抜けて千曲市に入るあたり、沿道の風景が全国どこにでもある都市郊外の景色になってゆきます。

自働車修理工場、自動車販売店などが増えてゆきます。

千曲市中心部に近くなると、郊外型飲食店、カラオケ、量販店などが沿道に軒を連ねます。

全国どこにでもある風景になります。

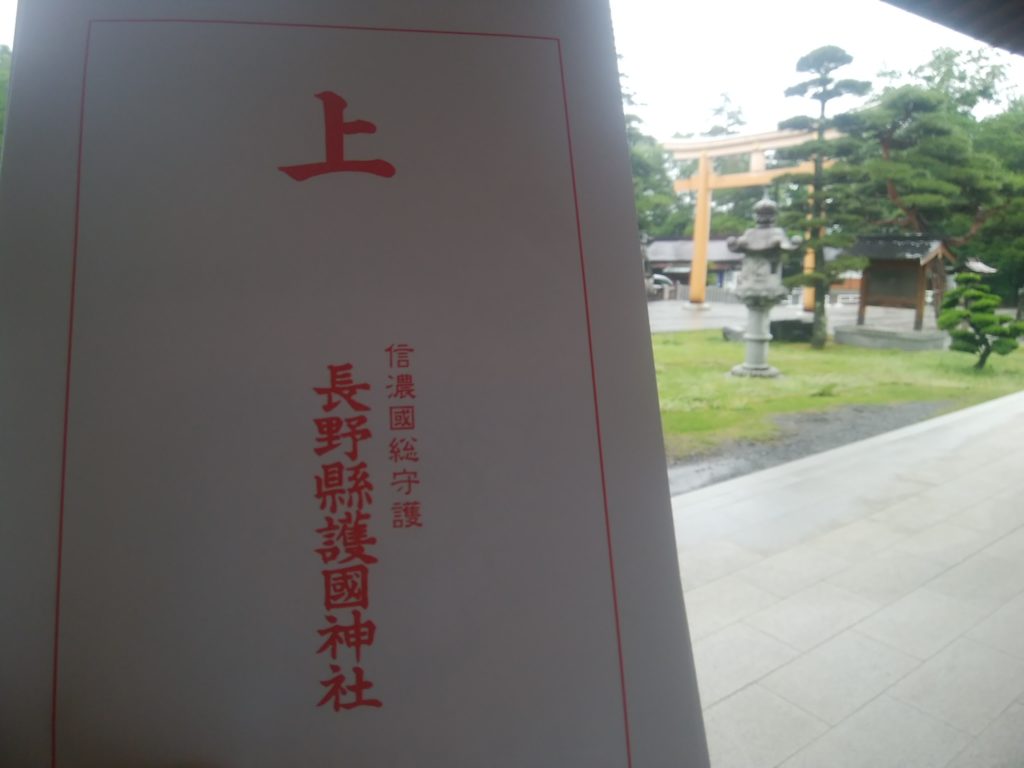

千曲市の屋代という駅。

しなの鉄道(旧JR信越線)沿線のこの駅を越え山側に分け入ってゆくと、科野の里歴史公園があります。

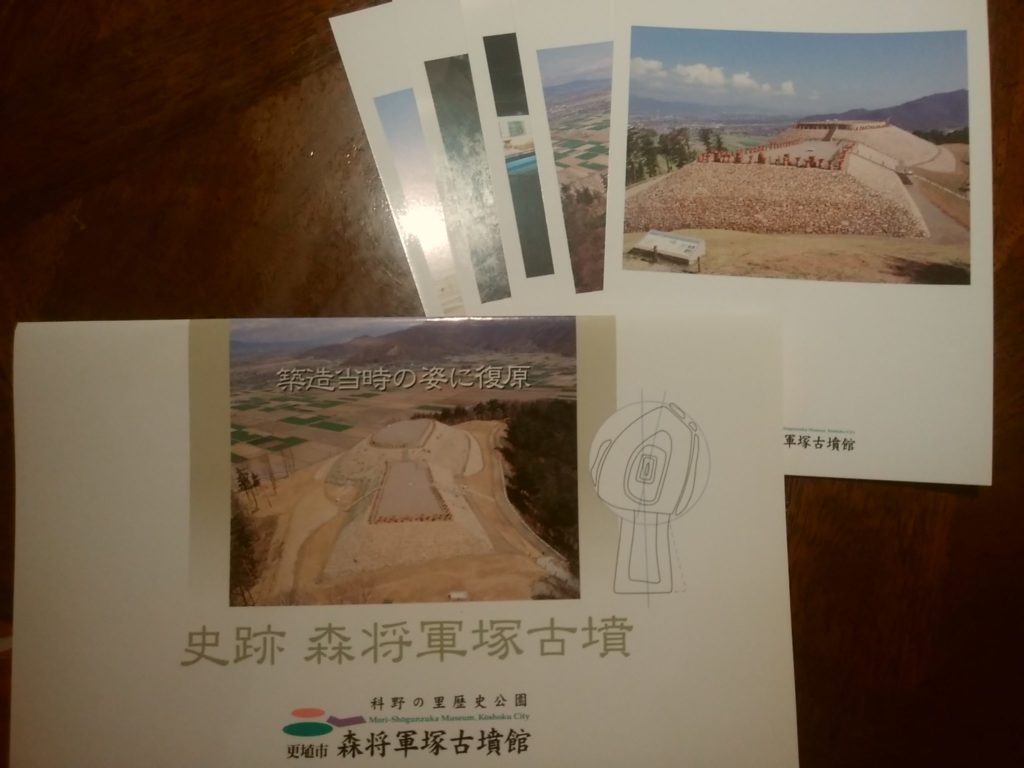

森将軍塚古墳への入口です。

資料館が建っています。

資料館の入場料と古墳へのバス往復料金で700円です。

平日午後とはいえ、資料館の入場者はゼロ。

案内のお姉さんに勧められてバスに乗って古墳から先に見ることにしましたが、随時発車するバスの乗客はおじさんのみ。

バスで里山の尾根にある古墳まで5分ほど。

歩けば20分ほどとのこと。

やがて古墳の全景が見えてきました。

名付けて森将軍塚。

「森将軍」とは地名からとった仮の名で、埋葬された権力者が誰だったのかは判明していません。

わかっているのは4世紀ごろの造築で、副葬品に三角縁神獣鏡の破片が見つかっており、当時の中央・ヤマト政権との関係性が強いこと。

千曲市から長野市に至る善光寺平を望む立地から一帯を治める権力者の墓だったと想像されること。

本格的に調査されたのは昭和になってから、復元されたのは平成になってからという。

発掘時には副葬品はほとんど盗掘されており、盗掘者の名前もわかっているとのこと。

全国的に見ても十指に入るといわれる規模の古墳にありながら、おおらかすぎるその取り巻く状況がうかがわれる。

全国的に見れば「見捨てられた」ようにも思える状況を感じるのはおじさんだけであろうか。

中世以前の東国(畿内以東の日本)の歴史の不明を感じることである。

古墳を見、資料館を一巡した。

この時間唯一の入場者である山小舎おじさんに、資料館の案内のお姉さんは気を使ったのか、絵葉書ワンセットをお土産にくれたのでした。

全員にくれるのかな?入場者が少ないから・・・。

地元の人の心遣いを痛感した、地元中世の歴史的遺産を訪ねる旅でした。