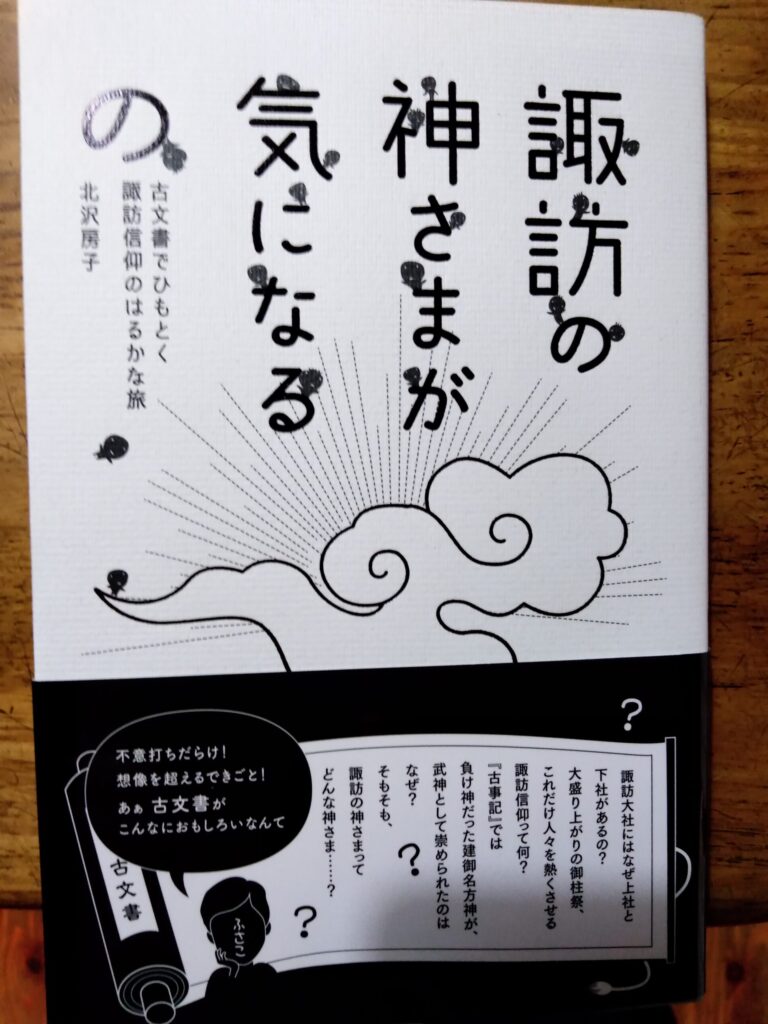

諏訪の神様とは何か?、気になってしょうがない山小舎おじさん。

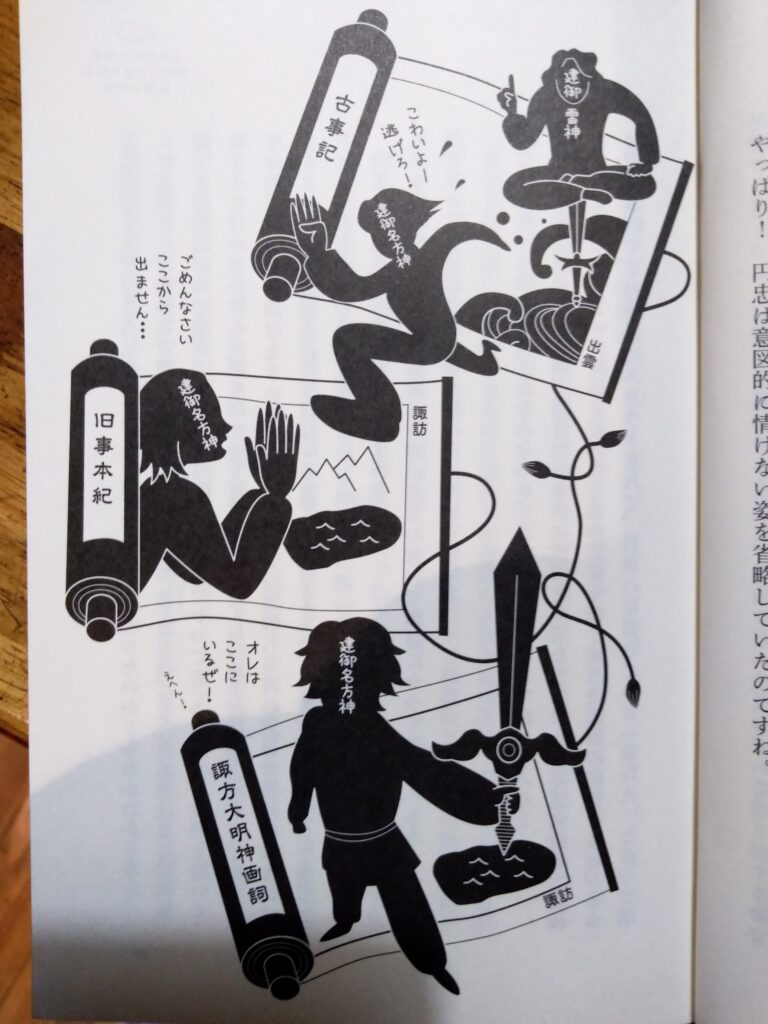

「諏訪の神様が気になるの 古文書でひもとく諏訪信仰のはるかな旅」を読んで、諏訪の神様の正体へと向かうであろう、様々なキーワードが、おぼろげな霧のかなたから浮かび上がりました。

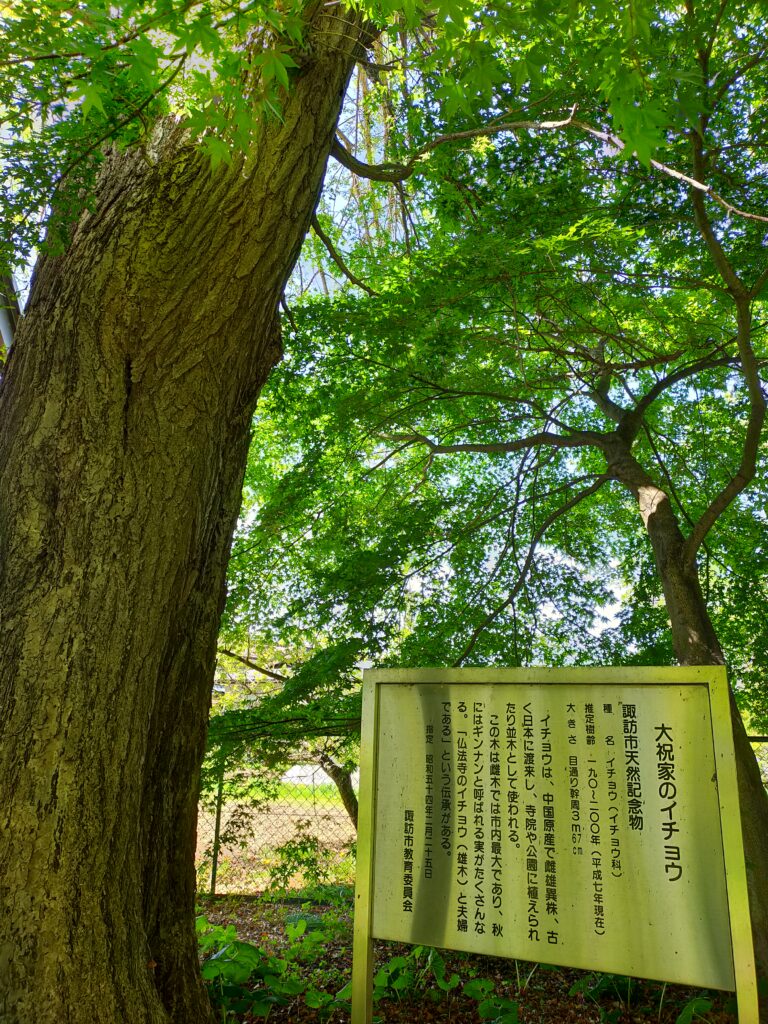

キーワードは、大祝(おおほうり)、神長(じんちょう)、諏訪氏、守矢氏、ミシャグジ等々。

「諏訪の神様が気になるの」にも重要人物として登場する守矢氏。

神長官という諏訪大社の神官を78代にわたって受け継いでいる家系です。

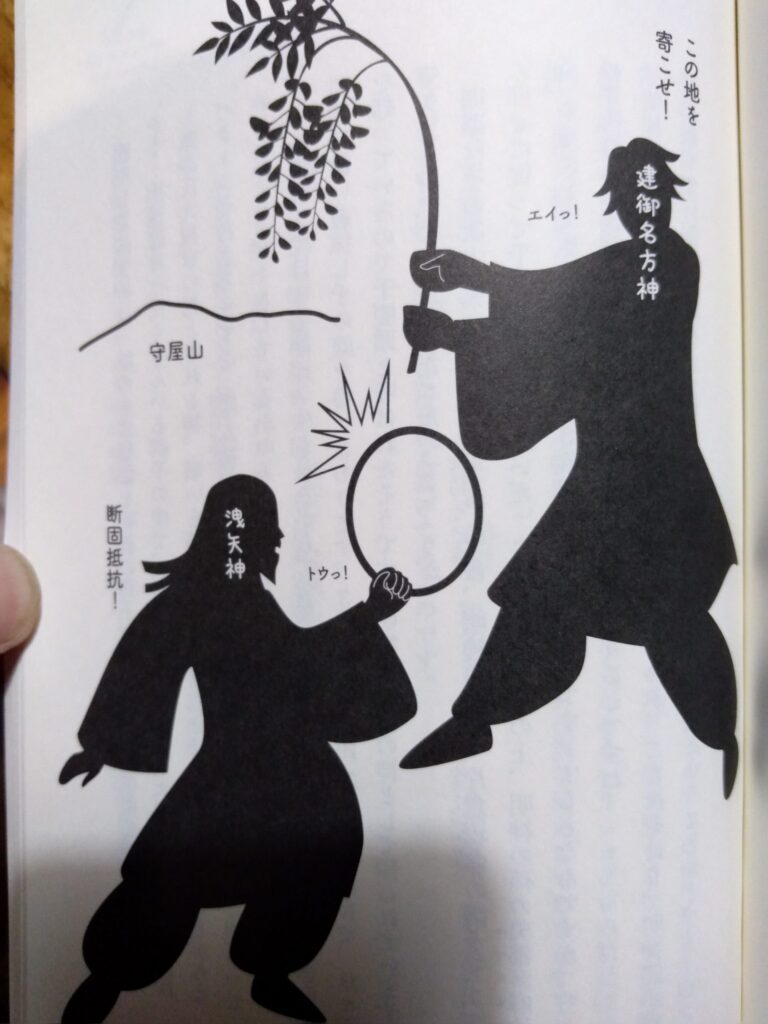

もう一方の神官のトップが、大祝と呼ばれる職位で、こちらは諏訪氏が受け継いできたのですが、もともとは守矢氏の方が諏訪地方の先住だったとのこと。

その守矢氏は、諏訪大社の「公式」の主祭神・建御名方神より古い、洩矢神という神様をもともとは祀っていたのだといいます。

神長官守矢資料館へ

そいういえば、茅野市にある諏訪大社の前宮から、諏訪市の本宮へと向かう道路脇に、「神長官守矢資料館」なる看板を見たことがある山小舎おじさんでしたが・・・。

守矢氏?WHO?。

わけのわからない古文書が展示しているだけ?つまらなさそう、と寄ることはありませんでした。

今や、守矢氏なるキーワードは、「諏訪の神様初心者」としてのおじさんにとっても避けては通れないところ。

早速、資料館に向かいました。

資料館は、78代続く守矢家の敷地内にあります。

屋敷そのものは現在空家で、78代当主の守矢早苗さんは東京住まいとのこと。

門構え、母屋、祈祷殿が保存されています。

敷地内には、古文書保存と資料展示のための資料館が建っています。

また、ミシャグジ神を祀る祠や一族の墓、古墳などもあります。

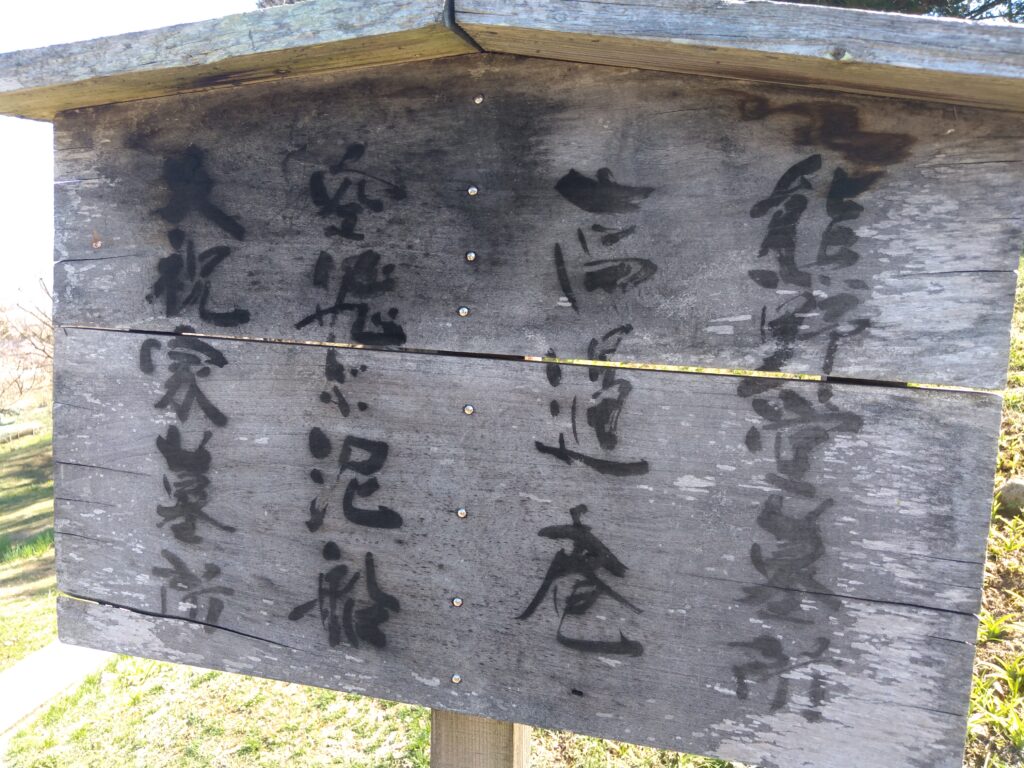

表通りに立つ看板

表通りに立つ看板

門をひとたびくぐると空気が一変。

折からの季節のためか、咲き乱れる花々と降り注ぐ陽光。

手入れされた下草の斜面に今を盛りと桜が点在しています。

草の斜面では来場者の親子が遊んでおり、屋敷の若い住人が庭で戯れているのかと見まごうようでした。

表札が残る門構え

表札が残る門構え

門を入るとまず祈祷殿がある

門を入るとまず祈祷殿がある

祈祷殿の隣が母屋、今は空家だ

祈祷殿の隣が母屋、今は空家だ

資料館に入ってみます。

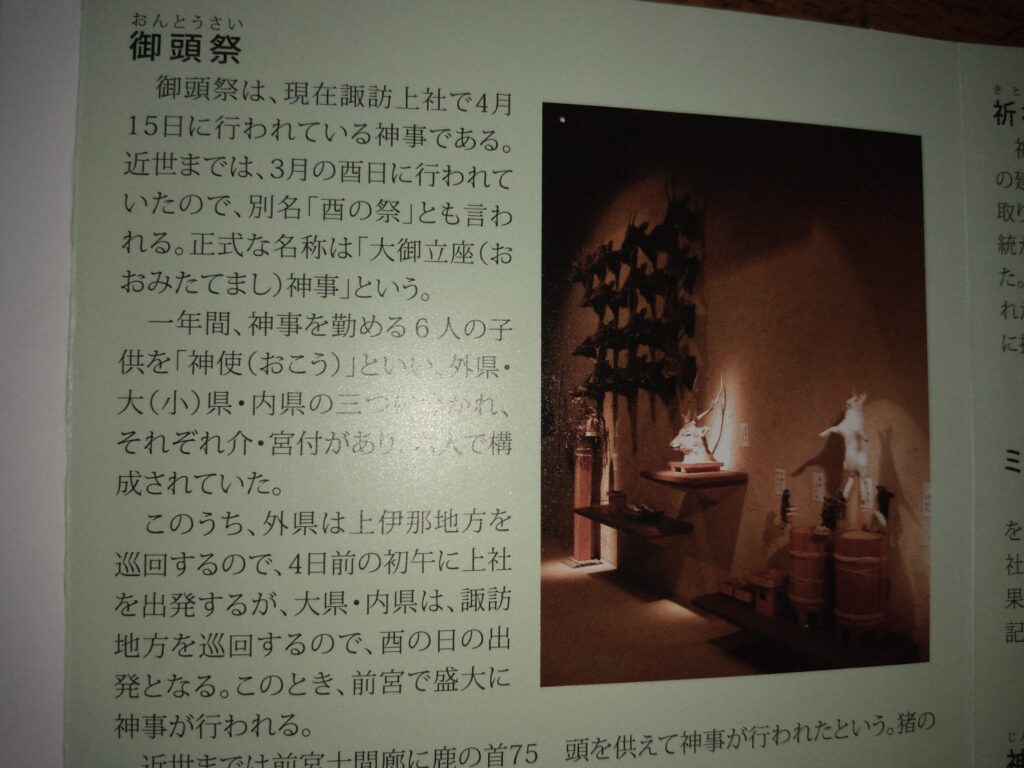

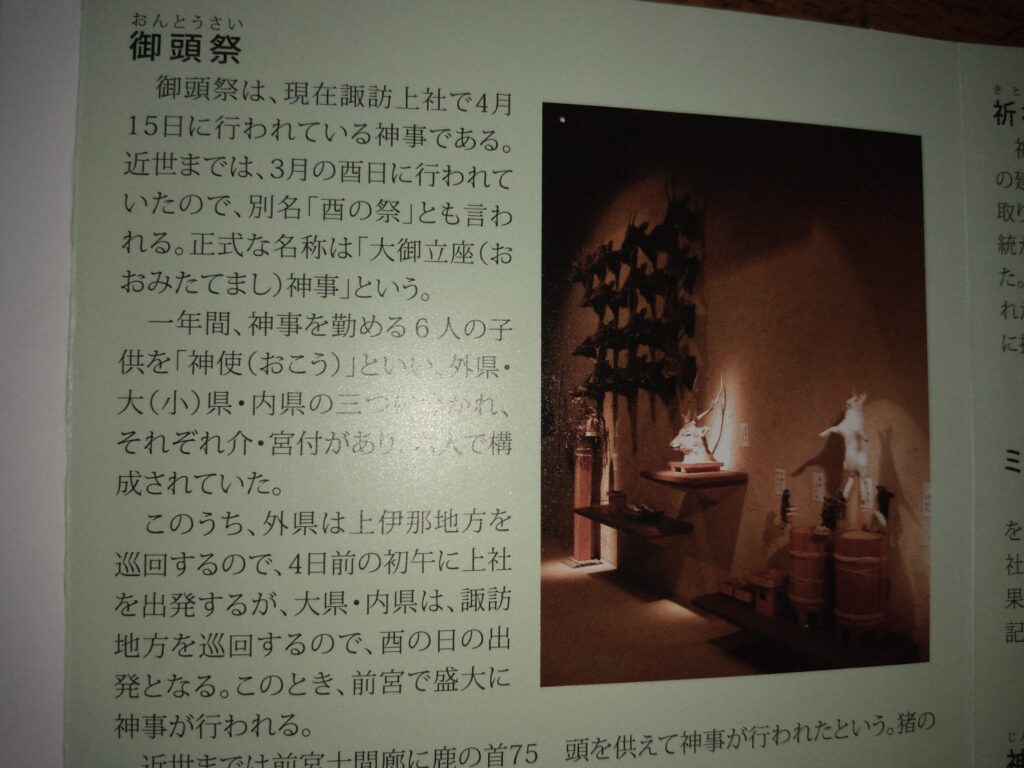

学芸員の方の解説を聞くまでもなく度肝を抜かれるのが、壁一面に備え付けられた鹿やイノシシの頭。

ウサギの串刺しもあります。

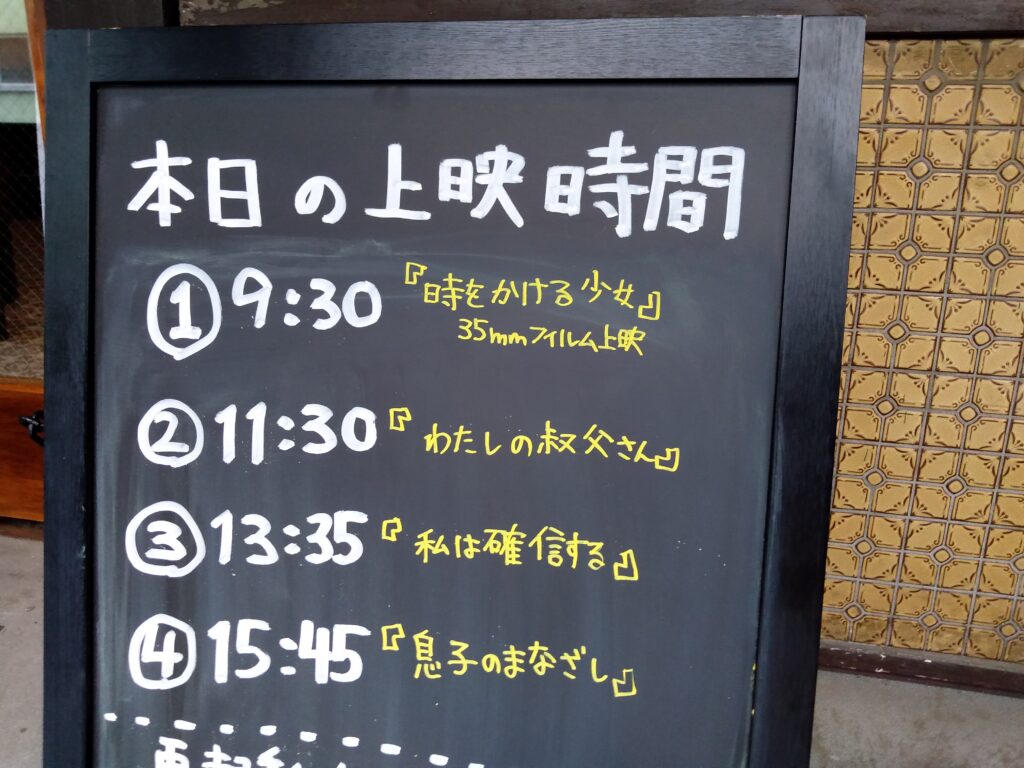

御頭祭という毎年春の諏訪大社本宮のお祭りに関する展示です。

神様へのお供えとして、鹿の脳みそやウサギの燻製などの展示もありました。

資料館が建つ

資料館が建つ

資料館の内部はパンフレットから転載

資料館の内部はパンフレットから転載

一見して、この展示は神事を表したものなのか、縄文時代の狩猟生活を表したものなのか、はたまた、地域の自然環境を表したものなのか、理解ができずに混乱しました。

解説を聞いて、諏訪の神様を祀る神事を表したものと確認し、再び驚きました。

文字だけで接してきた、諏訪の神様が実像を伴って現れた瞬間でした。

それは、物質、生命の塊ともいえる獣の質感を持ったものでした。

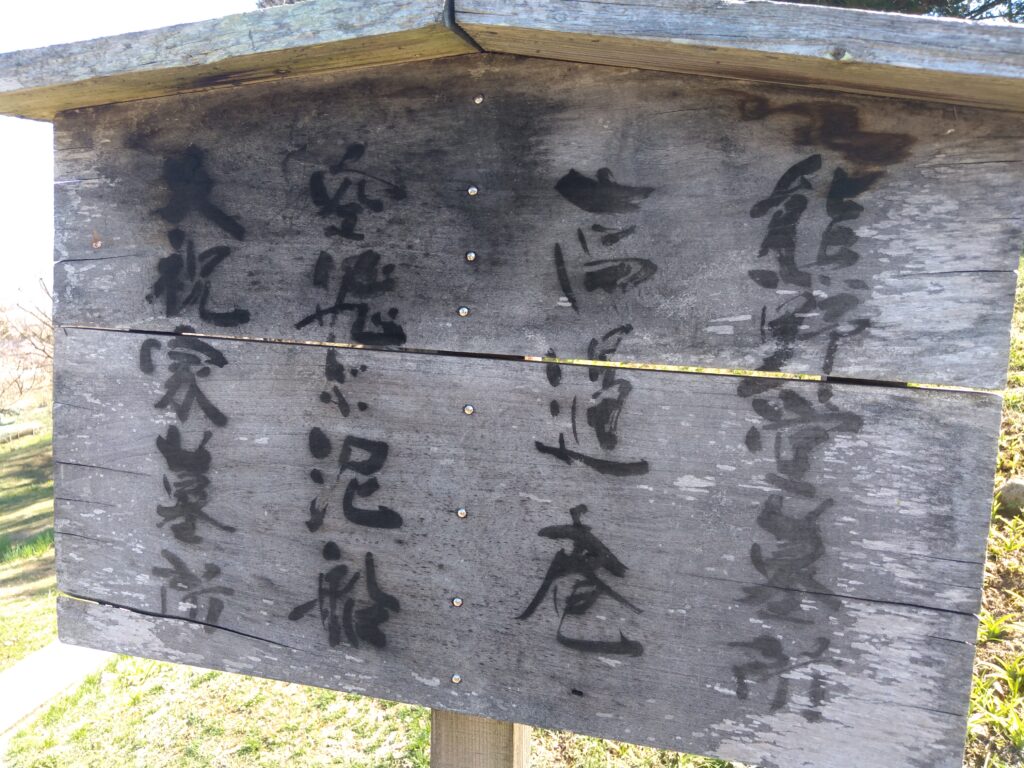

敷地に建つ案内板

敷地に建つ案内板

母屋の全体像

母屋の全体像

神社では、お米と塩を供えるものだと漠然と思っていた山小舎おじさん。

天照大神一族を祀る高天原系(天孫系)の神社はその通りなのでしょうが、ここは諏訪。

高天原勢力に放逐された神様が遷座した土地。

いや、それ以前から土着の神々が息づいてきた土地です。

それらの神々はいわゆる縄文系の神様で、狩猟による山の幸がごちそうだったのです。

土着の神々の総称ともいえる?ミシャグジ神を祀る祠もありました。

ミシャクジ神を祀る祠

ミシャクジ神を祀る祠

大祝・諏方家のお墓が、敷地上手の一等地に日の光を浴びて勢ぞろいしています。

守矢家と諏方家の関係や如何?

日を浴びて墓標が建つ

日を浴びて墓標が建つ

敷地を奥へ行くと、不思議な物体がありました。

資料館をデザインした藤森照信氏による、空飛ぶ泥船と高過庵です。

地元出身のデザイナー藤森氏が、太古の諏訪神にインスパイアされての創作なのでしょうか?

敷地に建つ泥船。

敷地に建つ泥船。

同じく高過庵。

同じく高過庵。

守矢家は不思議な空間でもありました。

諏訪市博物館へ

諏訪大社本宮前に諏訪市博物館があります。

おじさん2度目の訪問は、諏訪の神様という目的を持ってのもの。

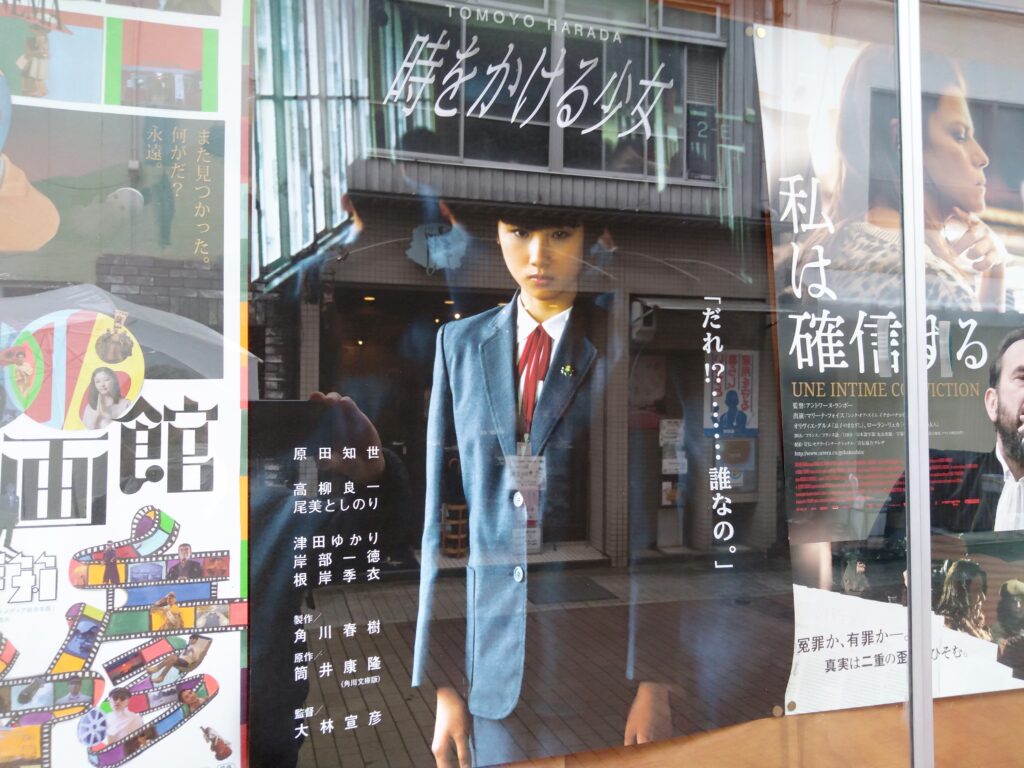

パンフレット表紙

パンフレット表紙

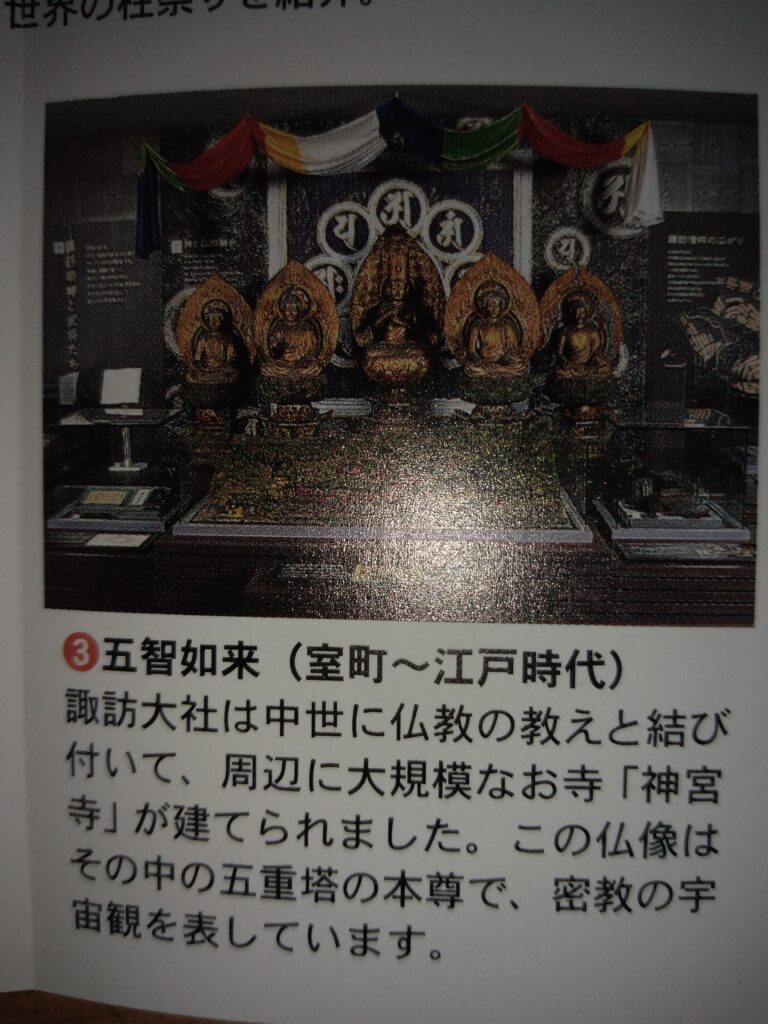

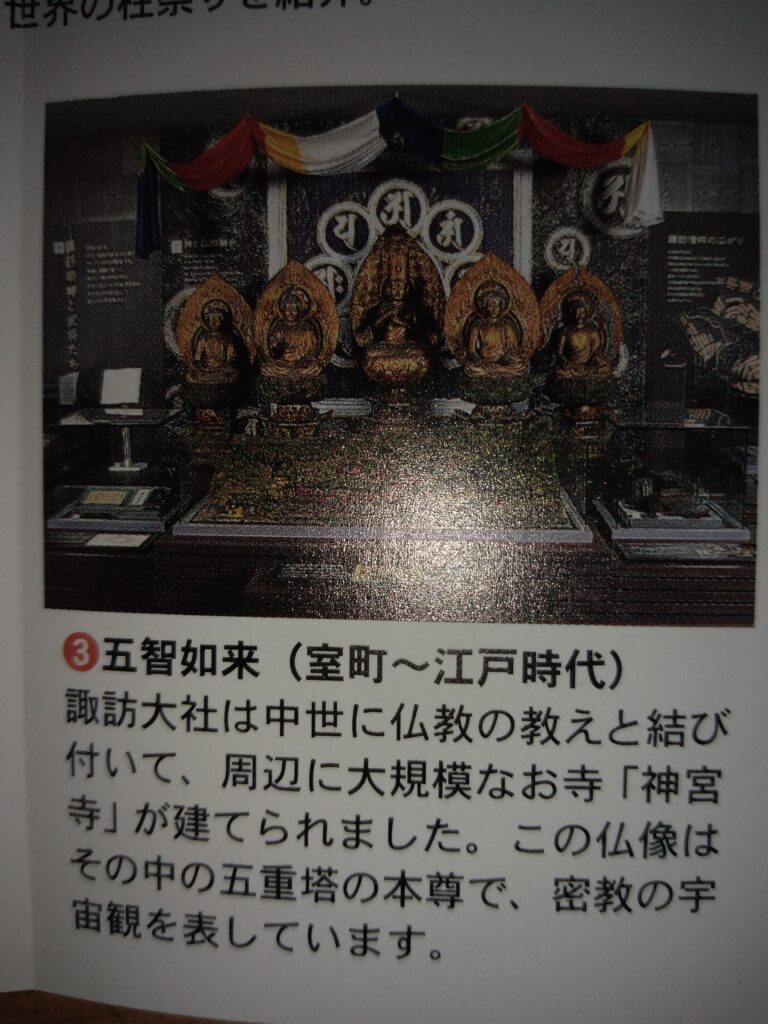

常設室の展示物には、廃仏毀釈の折に、隠しおおせて破棄を免れた仏像(本宮に隣接する神宮寺の五智如来)などがありました。

神仏習合の時代には、神宮寺の敷地のほうが諏訪大社本宮の何倍も広大だったことを示す地図なども。

パンフレットより

パンフレットより

博物館の奥に、その名も「すわ大昔情報センター」という資料室がありました。

入ってみると郷土史に詳しい係の人がいて、「諏訪大社のことを知りたくて・・・」と訪れたおじさんに、まずは入門書的な写真版概説書を取り出してくれました。

それを閲覧した後、書架を眺めていると、おじさんの興味を察したのか、係の人が出してくれたのが、ミシャクジ神についての冊子でした。

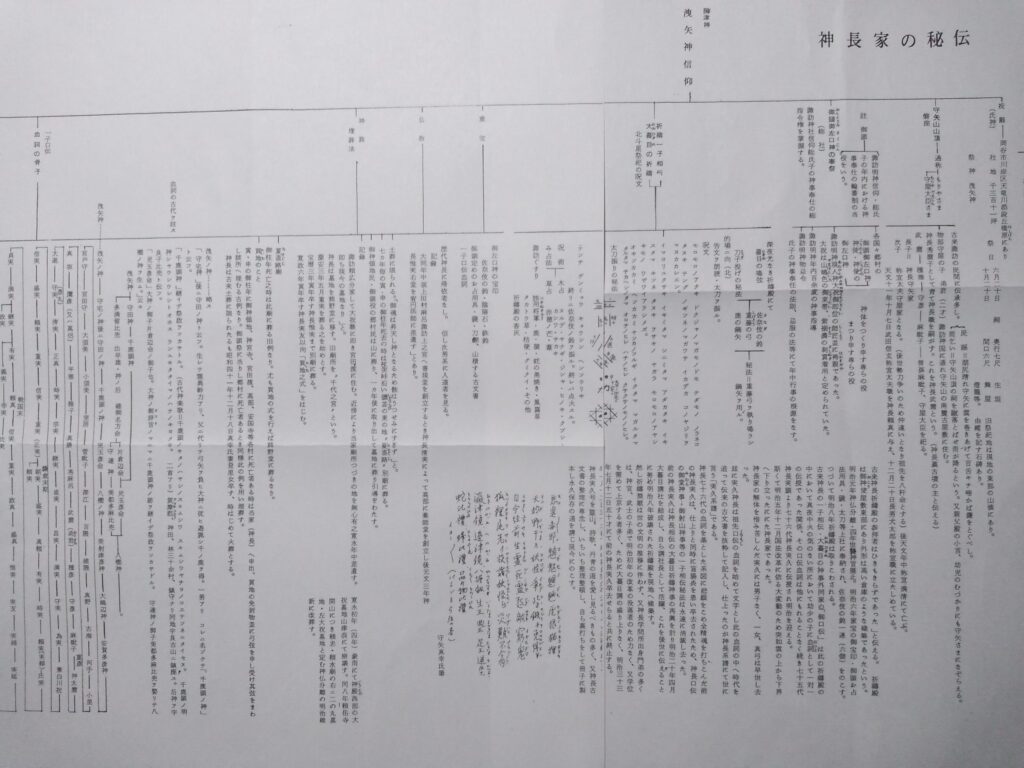

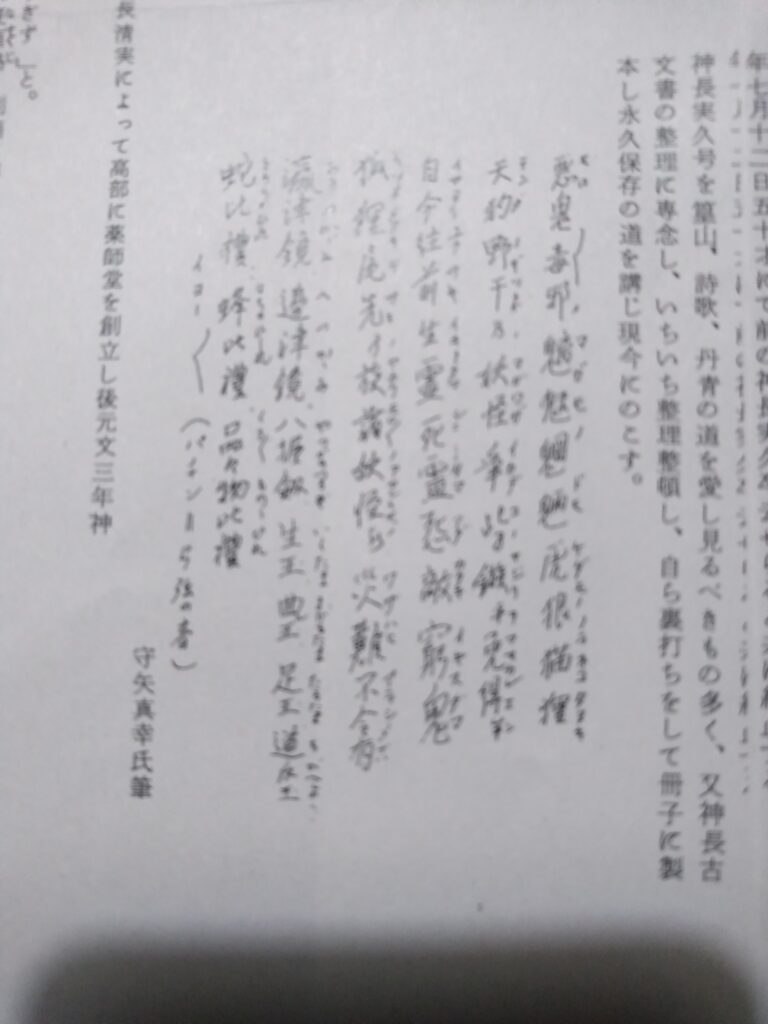

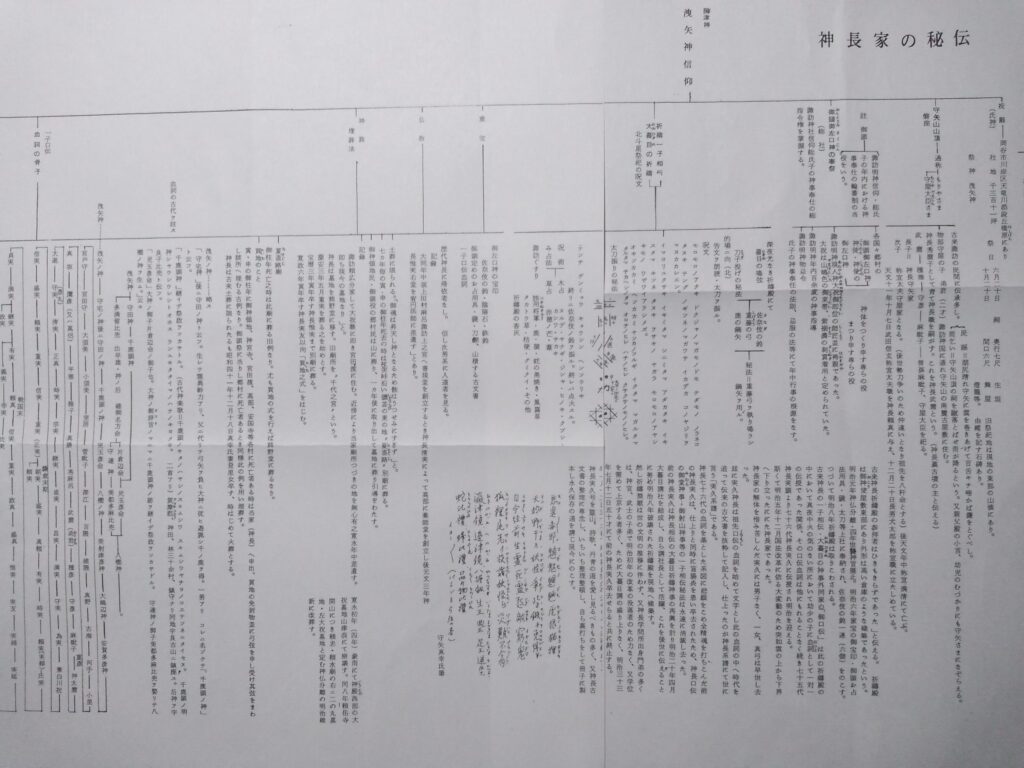

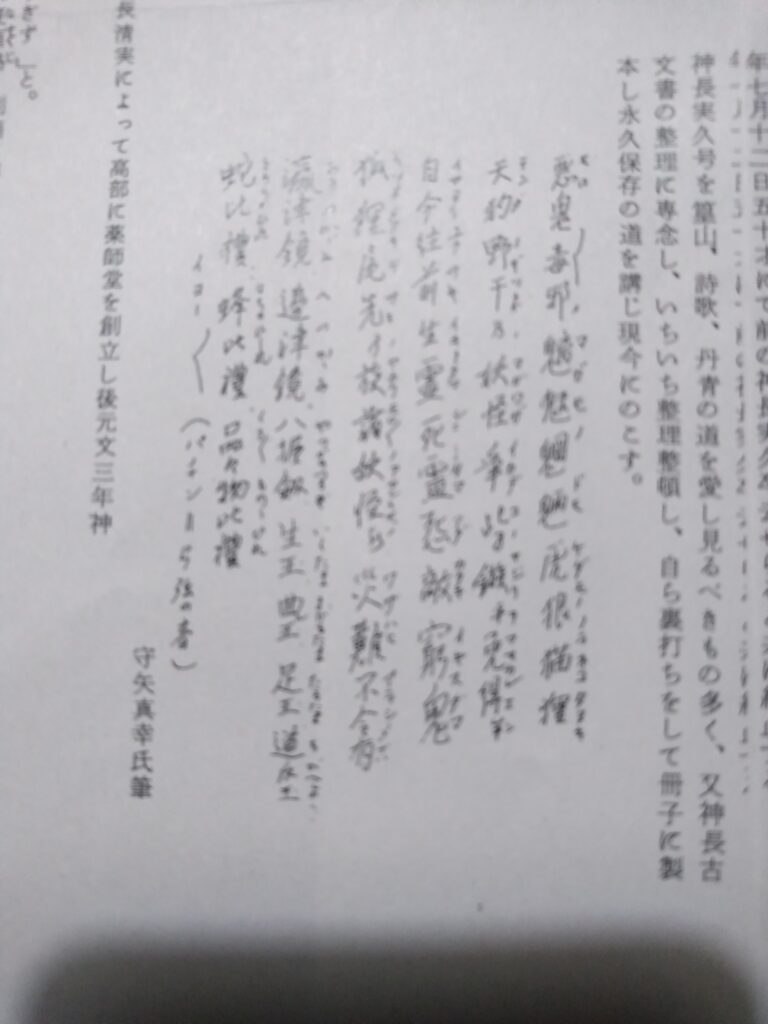

その冊子には、守矢家の77代当主・守矢真幸が書き残した、一子相伝の「神長家の秘伝」なるとじ込みページがあり、薦められてコピーして帰りました。

いきなりの本格的な資料は猫に小判ですが有り難く頂きます。

同時に、地元の有志の郷土に対する愛着と探求心を強く感じた山小舎おじさんでした。

コピーした「神長家の秘伝」

コピーした「神長家の秘伝」

77代当主真幸の筆跡部分

77代当主真幸の筆跡部分