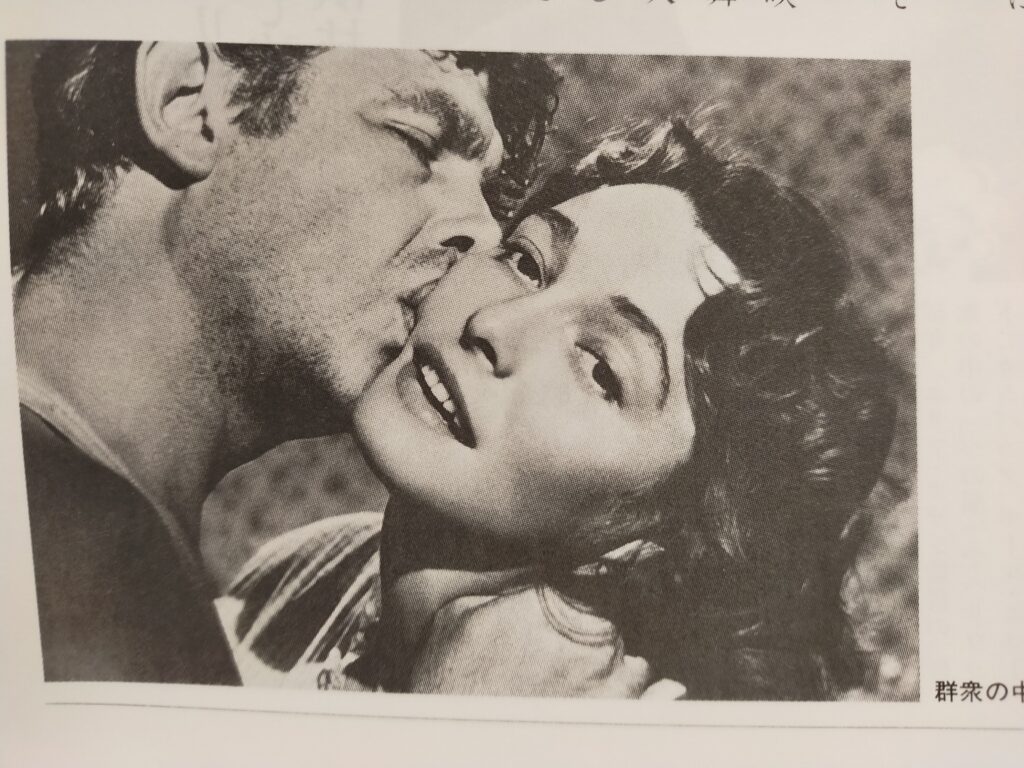

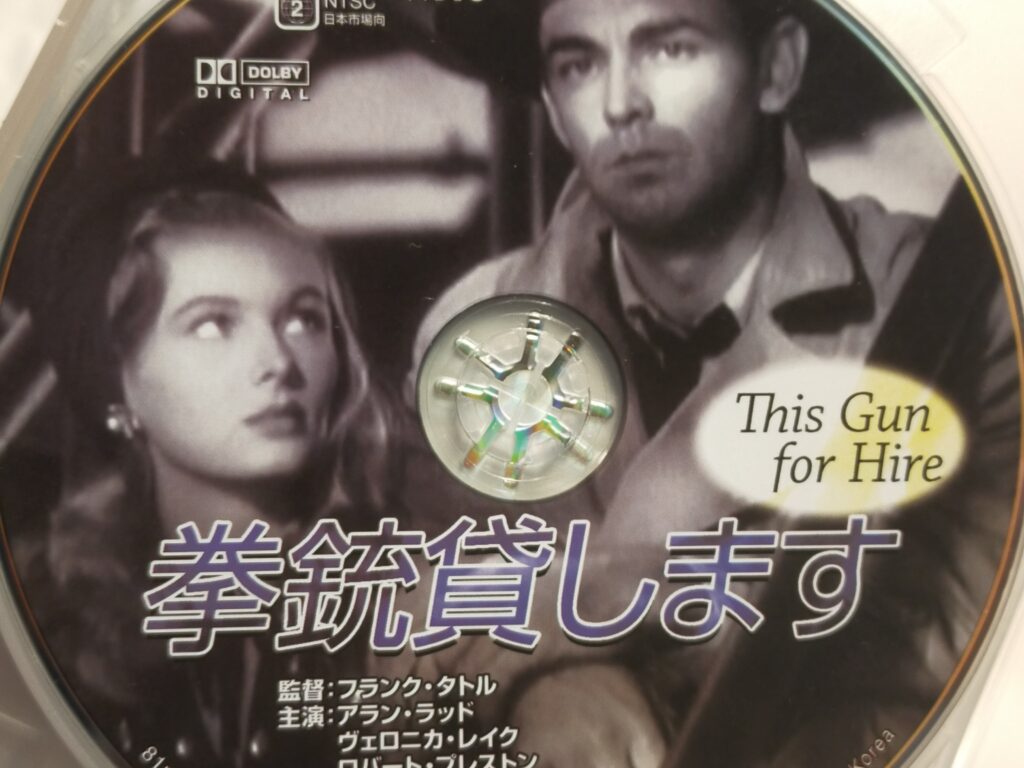

さあ、ハリウッドきっての美男美女カップルの登場です。

1940年代のパラマウント謹製フィルムノワール3本の主演で映画史上にその名を残した、ヴェロニカ・レイクとアラン・ラッドのお二人です。

ヴェロニカ・レイクとアラン・ラッド

ヴェロニカ・レイクとアラン・ラッド

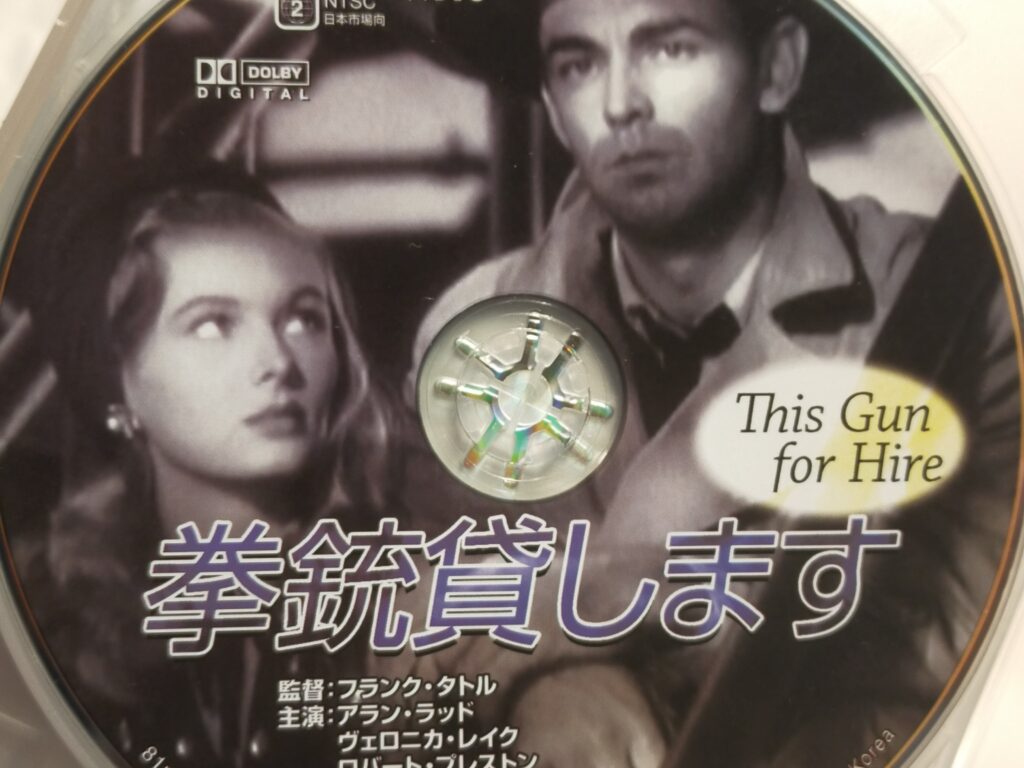

「拳銃貸します」 1942年 フランク・タトル監督 パラマウント

記念すべき二人の初共演作。

クレジットはヴェロニカがトップでラッドは四番目。

既にトップスターだったヴェロニカを主演に据え、からむラッドは準主演の扱いだった。

ヴェロニカ扮する金髪美人は、キャバレーで手品や歌を披露するショーガール。

キャバレーのオーナーの愛人?のポジション。

歌うシーンもあります、吹替でしょうが。

ラッドは孤独な殺し屋に扮する。

殺しの依頼主に裏切られたラッドが復讐を誓い、ひょんなことからそれに絡んだヴェロニカとの逃避行を繰り広げる。

巻頭の殺しのシーンの、しけたアパートの階段の汚さ、みじめさ。

殺しの依頼主の部屋に続く階段にうずくまる、足に補助器具をつけた少女。

野良猫や不具の少女にだけは優しい孤独な殺し屋、ラッド。

第二次大戦という世相を背景にした、不安感が色濃い舞台設定はノワールそのもの。

殺し屋ラッドの性格付け描写も、定型的とはいえ、いい。

ヴェロニカは自慢の金髪とハスキーボイスを振りまきながら、未亡人のマジシャンという謎の美女を演じる。

最初はオーナーの愛人かと思わせて、実は正義を愛する骨のある愛国女性と分かる設定。

悪のボスの背後には、敵国日本へ情報を流すスパイがいたというオチが時代を物語る。

なお、日本を「ジャップ」と呼ばず「ジャパニーズ」と呼んでいたのはなぜ?

スパイまで行う卑劣な敵国日本の呼称は、アメリカ国内では新聞までが「JAP」だったはずだが。

ヴェロニカとラッドが逃避行の途中で夜のガス会社に忍び込んだ時の、工場の光と影の表現の美しさ。

ヴェロニカの、決して妖艶だけでもなく、性悪一直線でもなく、時々除く素の表情の「普通っぽ」い魅力。

フィルムノワールでのファムファタルとしては、ジョーン・ベネットやラナ・ターナーのように、「いかにも」という風ではないところがヴェロニカ・レイク。

彼女の魅力は、「奥様は魔女」のようなコミカルなツンデレ演技でより発揮されるように思う。

がノワールでのヒロインぶりもいい。

キャラクター的には悪女ではなく、「ヒロイン」になってしまうが。

「拳銃貸します」より

「拳銃貸します」より

「青い戦慄」 1946年 ジョージ・マーシャル監督 パラマウント

「拳銃貸します」と「青い戦慄」の間に、「ガラスの鍵」(42年)という作品で共演しているヴェロニカとラッド。

「ガラスの鍵」ではラッドが捕まって、巨漢にさんざん殴られるシーンがあり、そのやられぶりに持ち前の身軽さを発揮したラッドと、自慢の金髪を隠すようなハット?をつけて登場するヴェロニカが印象的だった。

「青い戦慄」ではラッドがトップクレジット、ヴェロニカが2番目。

ラッドはすでにトップスターになっていた。

脚本はレイモンド・チャンドラー。

当時チャンドラーはパラマウント専属のシナリオライターとして、売れなかった小説家時代を思えば隔世の感の待遇で、高給をもらってはアルコール摂取の合間にマイペース?で仕事をしていたようだ。

「青い戦慄」の脚本も完成が遅れ、撮影開始後もラストが決まっていなかったという。

第二次大戦の復員兵3人が事件に巻き込まれる。

ラッドは南太平洋の激戦地クエゼリンでB24爆撃機に乗っていたとの設定。

仲間は、弁護士だった者が一人、もう一人は頭を負傷してストレスに耐えられない設定。

この3人の固い結束は最後まで揺らぐことはなく、窮地に陥ったラッドを助ける。

ラッドが再会した妻は、出征中に一人息子を自分の酒酔い運転で死なせており、その後は酒と男に溺れている。

戦場で地獄を見た戦友たちの心と体の「傷つき」とそれがお互いにわかるからこその結束力と、残された妻たちの「孤独」と「裏切り」。

時代を感じさせる痛々しい設定。

妻はラッドとの気持ちの通じ合わない再会ののち、何者かに殺され、ラッドに容疑がかかる。

妻の浮気相手のキャバレーの経営者の妻がヴェロニカ・レイク。

自由に行動しているヴェロニカは、雨の中さまようラッドを拾い、その後も偶然何度の再開し、警察の捜査からラッドを守る。

フィルムノワールに「必須」のシチュエーションである、主人公カップルのせつない「逃避行」が始まる。

ヴェロニカのキャラクターはチャンドラーらしい、謎めいた、思わせぶりなセリフを吐き、主人公に迫る。

タフで女性にもてるが醒めているチャンドラー印のヒーローは、迫るヒロインを信じず、相手にしない。

筋は込み入り訳が分からなくなる。

時代背景、スターの艶姿、思わせぶりなセリフとふるまいを楽しむ作品。

それを演じるコンビとしてヴェロニカとラッドは申し分ない。

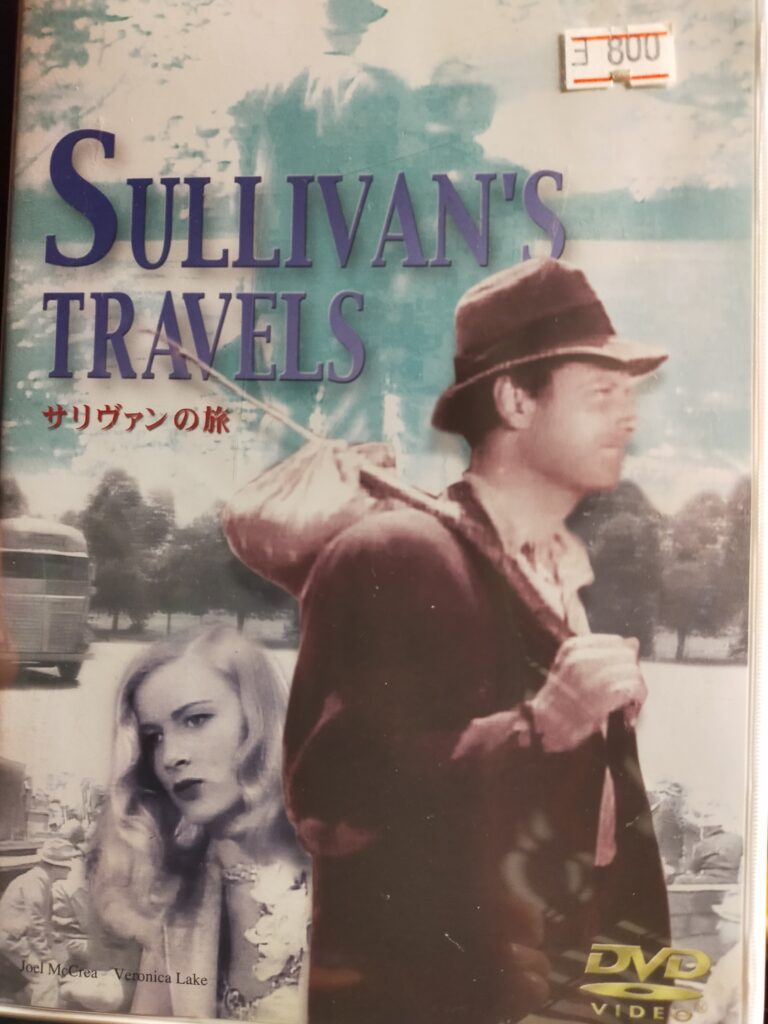

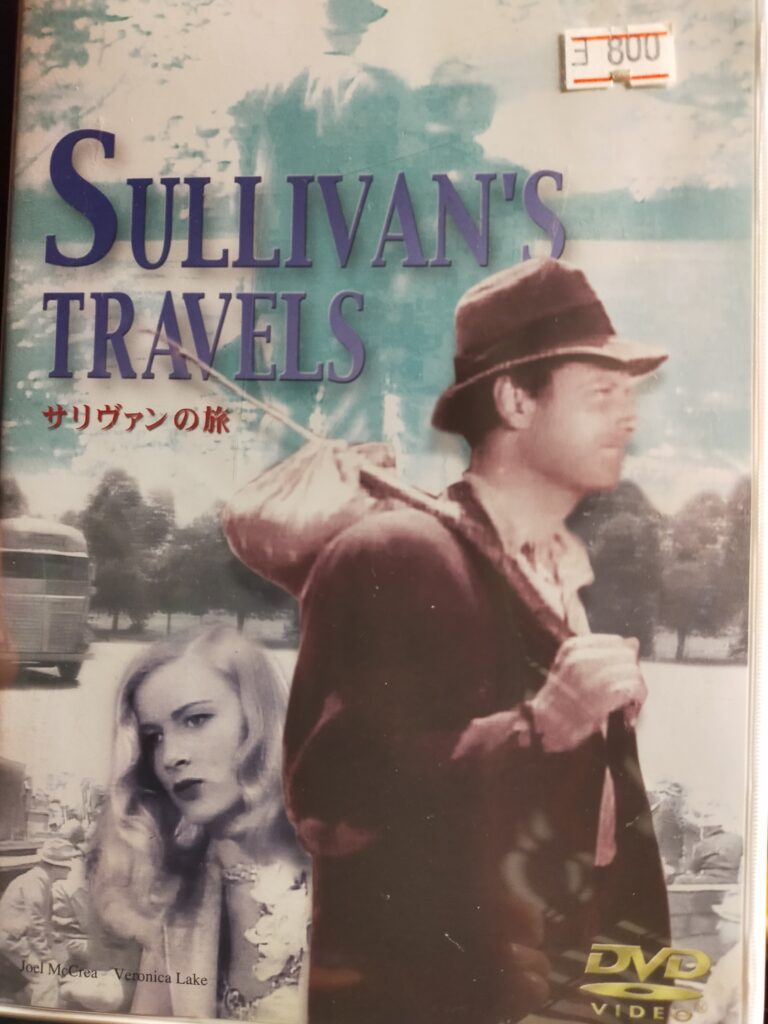

(おまけ) 「サリヴァンの旅」 1941年 プレストン・スタージェス監督 パラマウント

ヴェロニカ・レイクつながりで彼女の出世作といわれる「サリヴァンの旅」を見た。

監督は喜劇の名手といわれたスタージェス。

ハリウッドが舞台。

主人公は売れっ子監督(ジョエル・マクリー)。

社会派作品を撮りたいという監督は実体験をしようと無賃旅行に出る。

シャワー、キッチンに秘書、医者まで備えたトレーラーがついてゆくのがオカシイ。

ある朝、カフェでハリウッドに夢破れた少女(ヴェロニカ・レイク)に会う。

コーヒーとドーナツを奢るが所持金が足りない。

マスターは「これじゃ儲からない」と言いながら負けてくれる。

ボロ姿のマクリーをハリウッドの監督と信じないヴェロニカとの珍道中が始まる。

もちろんトレーラーで関係者は逐一フォローする。

帽子で金髪を隠し、ズボンをはいたヴェロニカはマクリーとともに浮浪者に身をやつし、貨物列車にただ乗りし、救護所で寝泊まりする。

マクリーの正体がわかり、ハリウッドのプールと執事付き豪邸に招待されても、ヴェロニカは「ぼろ姿で旅するマクリーの方が好き」とカワイイことを言う。

スタージェスの演出は、陰や暗さがなく真っ正直。

ハリウッドの製作者たちが自分たちの幼少期の苦労話をするシーンにしても悪意がない。

ユダヤ人のタイクーンたちは移民時代の貧民街暮らしや、くず拾いなど底辺の仕事からのし上がってきており、皮肉っぽく描こうとしたらいかようにもできるのだが。

また、コーヒーとドーナツをサービスしてくれたカフェのマスターの存在や、マクリーを殴って金をくすねた浮浪者が列車にひかれて死ぬというシチュエーションは、人の善意や勧善懲悪といったわかりやすい価値観に基づいており、スタージェスのひねくれていない人間性がうかがえる。

ヴェロニカはボロをまとい、列車に飛び乗り、救護施設でシャワーで洗われるなど体を張っての演技。

監督が「喜劇も大衆を喜ばせるという意味では大切なのだ」、と気づいて映画は終わる。

確かにその通りなのだが、わかりやすすぎるテーマだ。

登場人物のキャラといい、テーマといい、単純でひねりがない。

これはスタージェス監督の素なのか、敢えてのことなのか。

冒頭で、放浪者や大道芸人香具師などへの共感のコメントが映し出される。

作品中で登場する彼らのことは決して差別を目的としたものではない、というエクスキューズなのだが、なるほどこの映画、登場人物のキャラもテーマも、どこからも突っ込みようのない円満な、「毒」のないもの、言い換えれば作者の思い入れに乏しい作品に仕上がっているということになる。

若いヴェロニカ・レイクの存在感は見ごたえたっぷりだった。

やはりヴェロニカは軽喜劇で「生きる」女優さんだと思った。。