特飲街。

特殊飲食街の略だろうか、警察用語です。

いわゆる赤線街のこと。

昭和33年以前に警察公認の売春宿があった場所。

といっても江戸時代からの伝統だった身請け(人身売買)制度による、廓を舞台にした売春は明治の時代に非合法化されており、昭和の時代のそれは、客と女性による自由恋愛に部屋を貸す、という理屈で業者が公認されており、そのような店が集まっている場所が特飲街(赤線)と呼ばれた。

東京都内に相当数の特飲街がありました。

単にそういった店が集まった特飲街のほかに、神楽坂、赤坂、日本橋、浅草などのいわゆる「三業地」があり、旦那衆や権力者が遊ぶ場所となっていました。

当時の東京はいわゆる「悪所」に不自由しない町だったのです。

三鷹の八丁通り特飲街

三鷹にも特飲街がありました。

駅北口の八丁通りあたりです。

今でも八丁通りの交差点に近く、それらしい建物が残っています。

2階の手すりの造作や仰々しい塀が、それらしい歴史を物語っています。

この建物、裏手にも塀を巡らし、勝手口を設けています。

この建物から通りを挟んだ向かい側には今なお飲み屋街となっている一角が残っています。

特飲街時代から綿々と水商売が受け継がれてきた一角なのでしょう。

八丁通りに面して計測機械製作の横河電機があります。

大正時代からのメーカーで、戦時中は軍需工場として成長しました。

工員さんたちは、飲食街のお得意さんだったことでしょう。

付近にもう一軒、それらしい雰囲気の家が残っていました。

三鷹の八丁通り特飲街は、戦後直後は占領軍慰安のための施設だったという話があります。

敗戦直後に日本政府が占領軍のために、特殊慰安施設協会(RAA)という組織を作り、都内を中心に慰安所を指定設置したことがあります。

RAAはレクレーション・アンド・アミューズメント・アソシエーションの略です。

八丁通り特飲街がRAAに慰安所として指定されたとのことですが、はっきりとしたことはわかりません。

調布の日本楽器工場跡に「調布園」があった?

かつて調布には陸軍飛行場があり、終戦後には進駐軍が駐屯し、米軍住宅なども建てられ、そこは米軍基地となりました。

基地の近くにRAAの施設があったとのうわさもあります。

その場所は日本楽器工場の跡地です。

調布園と呼ばれた施設だったそうです。

現在その場所はサレジオ修道会の教会などになっています。 軍需工場が、特殊慰安施設を経てキリスト教団に払い下げられる。

軍需工場が、特殊慰安施設を経てキリスト教団に払い下げられる。

占領下日本では、「いかにも」な流れです。

この「流れ」には単なる慰安施設の有無などよりもよっぽど深い「闇」の世界が垣間見えます。

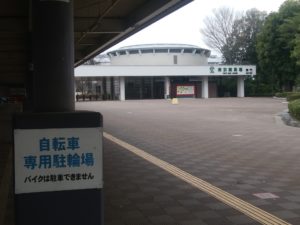

現在のサレジオ協会構内です。

鎖国時代の日本に来訪し、弾圧により改宗し、日本人として死んだ、キアラ神父の墓が移設されています。

本来ならば改宗者として不名誉で有らばこそ、現在でも教団にこうして称えられていることの背景や如何。

この流れも立派な「闇」です。

なお、RAA施設「調布園」については存在しなかったとの説もあります。

京王閣に米軍用ダンスホールがあったこと、「調布園」についての文献、証言がなかったことによるようです。

特飲街についての記録はともかく、RAA関係の施設については正確な記録に乏しいようです。

敗戦国の負の遺産としてその扱いはしょうがないのかもしれません。

まさに歴史の「闇」です。

テキ屋の流れを汲む人たちの屋台から派生した店舗なのでしょうか。

テキ屋の流れを汲む人たちの屋台から派生した店舗なのでしょうか。