第一次世界大戦後からヒトラーが台頭するまでの1918年から1933年まで。

ドイツ映画はその全盛期を迎えていた。

サイレント映画からトーキーへの移行にあたるこの時代、ベルリンのウーファ撮影所を中心に、幾多の名作が生まれ、ハリウッドをしのぎ世界一の水準を示した。

手許に「写真 映画百年史」という5巻シリーズのグラフ雑誌がある。

1954年から発刊され編著者に筈見恒夫、表紙に野口久光という一流の布陣。

発刊の趣旨は映画発祥時からサイレント時代、トーキー時代を経て1950年代までに至る世界の映画史を写真でたどるというもの。

グラフ雑誌「写真映画百年史第2巻」表紙

グラフ雑誌「写真映画百年史第2巻」表紙

日本映画についてが半分ほどを占めるのは致し方ないとはいえ、残りの半分をハリウッド映画と欧州映画で分け合った構成となっている。

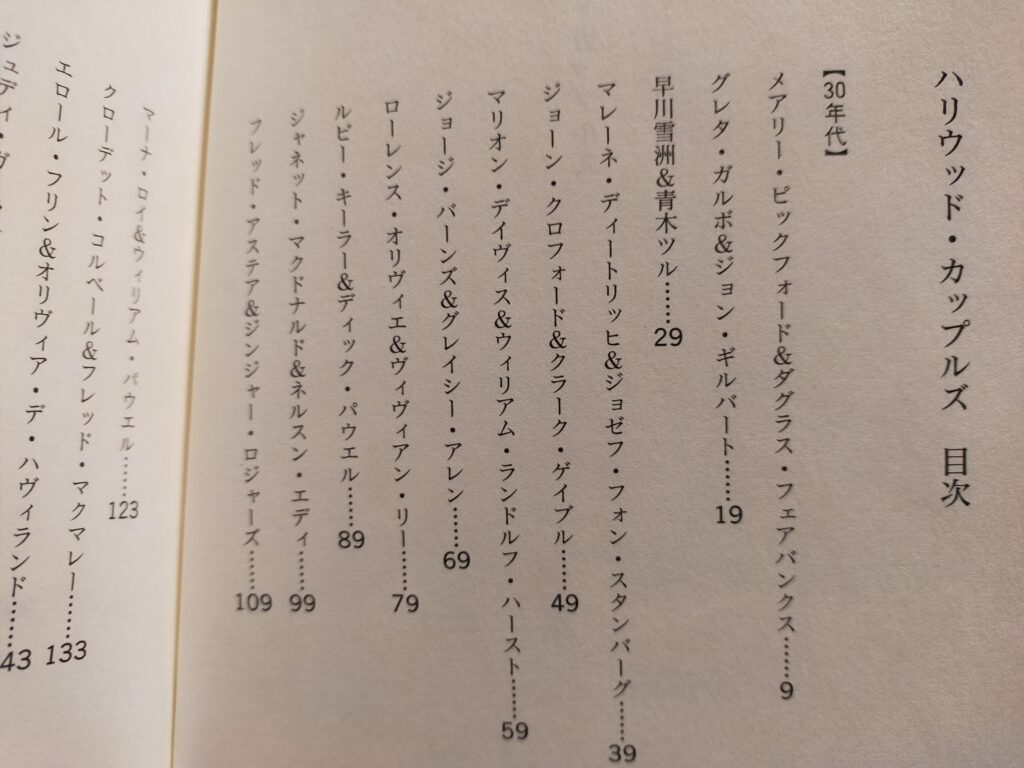

「写真 映画百年史」は、見開き2ページに一つのテーマで写真が載っている。

日本映画に関しては「目玉の松之助専本の映画を完成」としてサイレント時代の日本映画のヒーロー、尾上松之助の作品写真を集めたページがあり、外国映画に関しては「巨匠グリフィスの功績」としてD・W・グリフィスがチャップリンやピックフォード等のちにパラマウントを設立するメンバーと談笑する写真などを掲載している。

ファン向けでもあり、本格的でもある映画グラフとなっている。

注目すべきは第一次大戦後から、ナチス台頭までの時代のドイツ映画の取り上げ方だ。

第1巻では「表現派と歴史大作 敗戦ドイツ大いに賑わう」の表題で「ドクトルマブセ」や「カリガリ博士」を紹介するページがあり、「逞しいドイツ映画」の題でフリッツ・ラングによるゲルマン神話の映像化「ニーベルンゲン物語」などを紹介している。

第2巻では「ムルナウとパプストの活躍」と題してサイレント名画「最後の人」「パンドラの箱」を紹介。

「山岳映画と科学空想映画」と銘打ってアーノルド・ファンクらをフォロー。

「ドイツ映画 現実と幻想」として表現主義の後の潮流となったドイツ映画のリアリズムとロマンチシズムの諸作品を紹介。

「ウーファ映画華やかに咲く」では20年代に花開いたドラマの数々を紹介。

ほかに、ドイツからハリウッドに移ったエルンスト・ルビッチについてのページもある。

第1巻より。「カリガリ博士」が紹介されている

第1巻より。「カリガリ博士」が紹介されている

第1巻より。「ニーベルンゲン」などの紹介

第1巻より。「ニーベルンゲン」などの紹介

第2巻より。ルイズ・ブルックスの顔が見える

第2巻より。ルイズ・ブルックスの顔が見える

第2巻より。「メトロポリス」など

第2巻より。「メトロポリス」など

第2巻より

第2巻より

第2巻より。忘れられたウーファ作品の数々

第2巻より。忘れられたウーファ作品の数々

こう見ると「写真 映画百年史」におけるドイツ映画の比重はかなり大きい。

ドイツ映画の主に1920年代の流れが、表現主義、歴史もの、音楽ものからリアリズムとロマンチシズムへと続いて行ったことがわかる。

その流れの中に「カリガリ博士」「吸血鬼ノスフェラトウ」「嘆きの天使」「制服の処女」などの作品があり、また現在では忘れられている幾多の作品やスターがいたことも。

戦前のドイツ映画が質量ともに第一線にあったことが日本でも認識されていたことも。

なお、サイレント時代のドイツ映画で起こった「表現主義」とは、第一次大戦に敗戦したドイツの退廃と虚無が生んだ芸術形式(写真映画百年史第1巻P27)とある。

当時の主流であった、自然主義、印象主義への反動として生まれた前衛運動であったようだ。

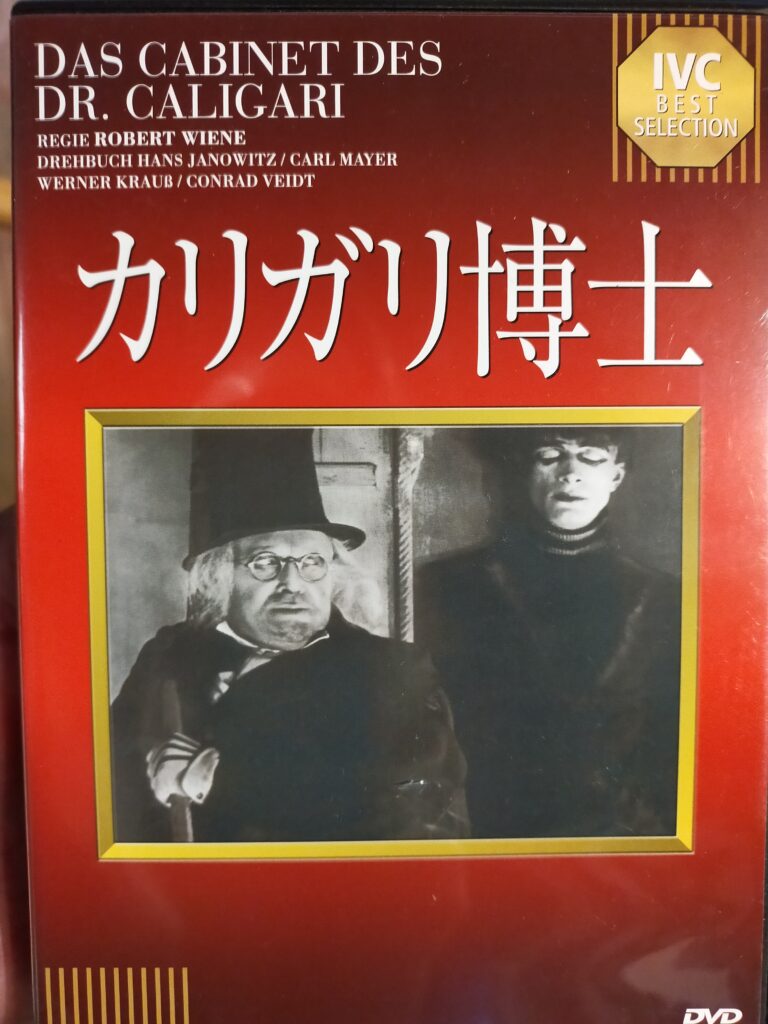

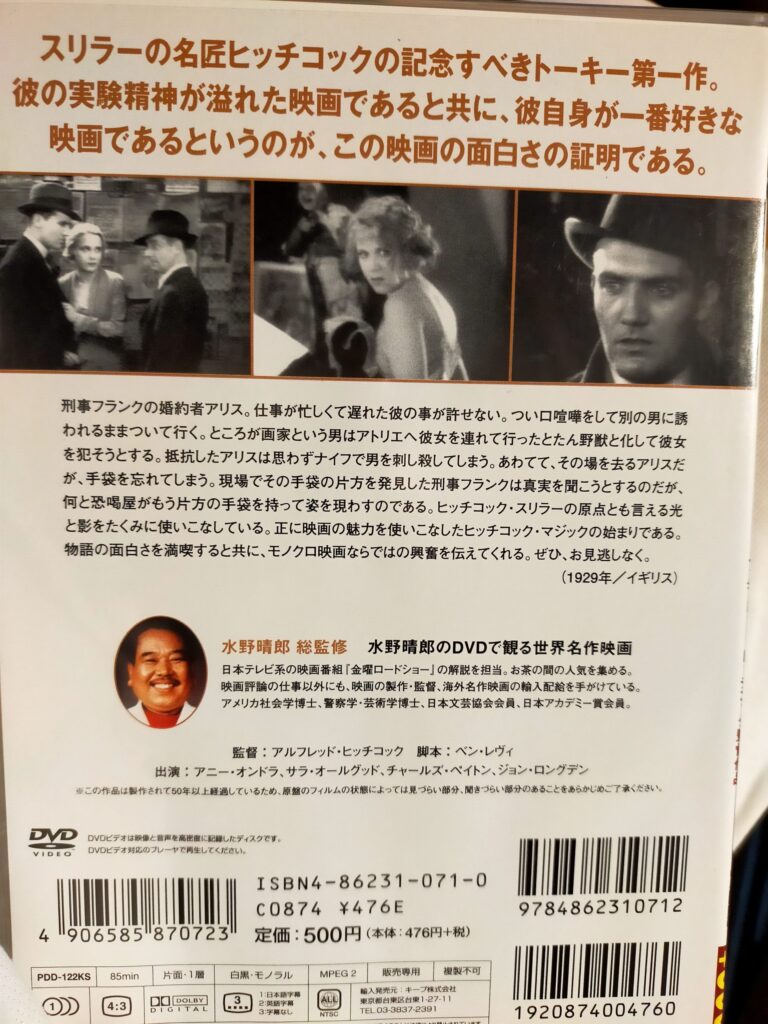

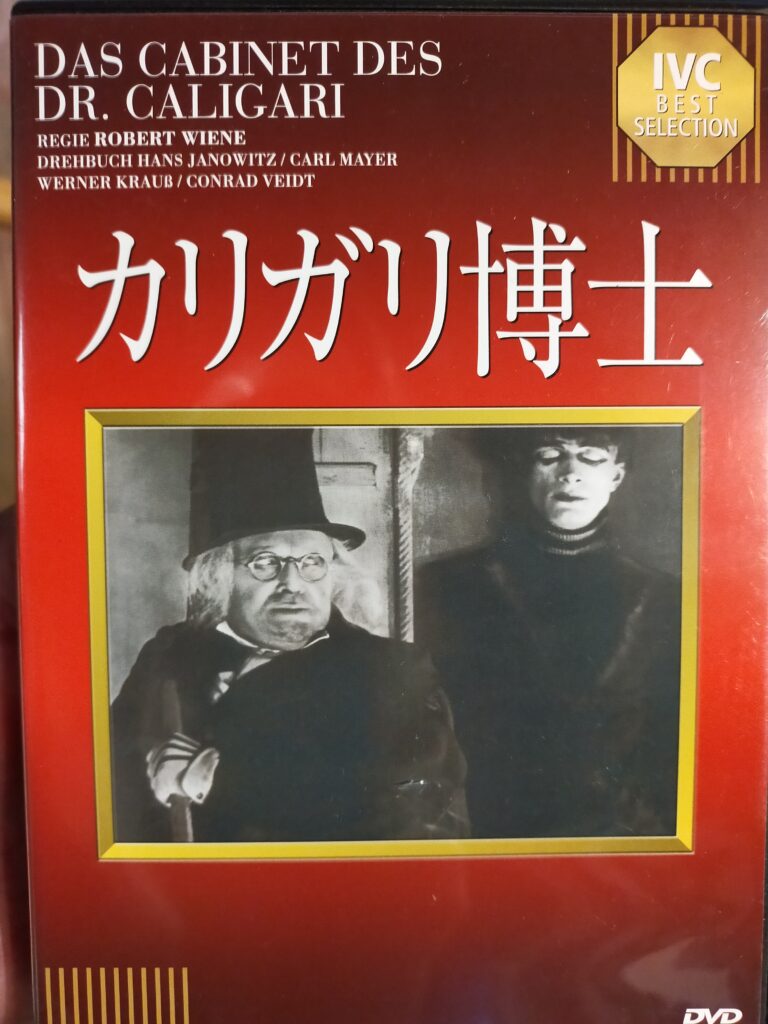

では、表現主義時代の代表作「カリガリ博士」を見てみよう。

「カリガリ博士」 1919年 ロベルト・ウイーネ監督 ドイツ

「クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの冒険」という劇場用アニメを見たことがある。

街に出現したヘンダーランドという見るからに怪しい遊園地でもっと怪しいおかまが呼び込みをする。

街では呼び込みの歌が流れる「変だ変だよヘンダーランド、嘘だと思ったらチョイとおいで・・・」。

しんちゃんたちは果たして怪しさの究極地・ヘンダーランドから脱出できるのか!?

遊園地の、非日常的な空気感とそのいかがわしさを描く映画は「カリガリ博士」がその元祖だった。

カリガリ博士と棺桶のチェザーレ

カリガリ博士と棺桶のチェザーレ

分厚い眼鏡に山高帽、ずんぐりしたマント姿。

眼鏡を上に下にずらしてぎょろ目をむく。

役人や官憲に対しては卑屈にふるまい、弱いものを誘惑して遊園地のテントへと誘う。

その名もカリガリ博士が街に現れる。

ドイツの民話「ハーメルンの笛吹き男」からのモチーフなのか?

時代を越えて世界に敷衍する人さらい神話の援用か?

プラハ出身のハンス・ヤノウッツとグラーツ出身のカール・マイヤー。

オーストリア=ハンガリー帝国出身の第一次大戦経験者、二人による共同脚本。

遊園地と精神病院、バレーダンサーのような身のこなしの夢遊病者と怪人博士。

怪しすぎる映画的組み合わせが、抽象的な書割を背景として繰り広げる悪夢のような物語。

二人の脚本家は主人公の名前を「発見」したとき会心の叫び声を上げたという。

カリガリ。

魔術師、奇術師の類に通ずるというイタリア系のネーミングだ、カリオストロ、フィーデーニのような。

この作品の背景は思いっきりデフォルメされた書割で表される。

書割の道路や壁がゆがみ、入り口は斜めっていて悪夢の世界を増長する。

遊園地を表す書割には猥雑な賑やかさに満ちている。

カリガリ博士が見世物として棺桶で飼っている夢遊病者・チェザーレもすごい。

ぴっちりとしたタイツ姿でダンサーのような身のこなしで美女を狙う。

カリガリ博士がドイツ的な土臭さ、やぼったさ、頑迷さに囚われた存在とするなら、芸術的、情緒的、美的な存在のチェザーレは、遠近法を無視したゆがんだ書割セットを背景に、ダンスのようなあるいはパントマイムのような誇張した動きでさ迷う。

チェザーレの方が悪夢度が高い。

チェザーレに扮したコンラット・ファイト

チェザーレに扮したコンラット・ファイト

チェザーレに扮するコンラット・ファイトが幻想的な書割を背景に美女を誘拐する

チェザーレに扮するコンラット・ファイトが幻想的な書割を背景に美女を誘拐する

「カリガリは人間の価値尊厳を蹂躙するプロイセンミリタリズムの擬人化された姿であり、チェザーレは徴兵され殺人訓練を受ける一般民衆のことである、と二人の脚本家は考えた。

そのテーマは、第一次大戦で非人間的な体験に遭わずにおれなかった二人の反戦、反国家思想から出現したもの。」(岩崎昶著 朝日選書「ヒトラーと映画」P227より)

朝日選書「ヒトラーと映画」。1933年前後のドイツ映画を語る

朝日選書「ヒトラーと映画」。1933年前後のドイツ映画を語る

リアリズムによらず、むしろ極端な表現主義によって反戦、反国家を謳った名作。

現在見ても、その表現の徹底ぶりに驚かされる。

また非人間的な権力に対する恐怖という点では時代を越えたテーマを有する作品である。

「ヘンダーランド」の原点でもある。

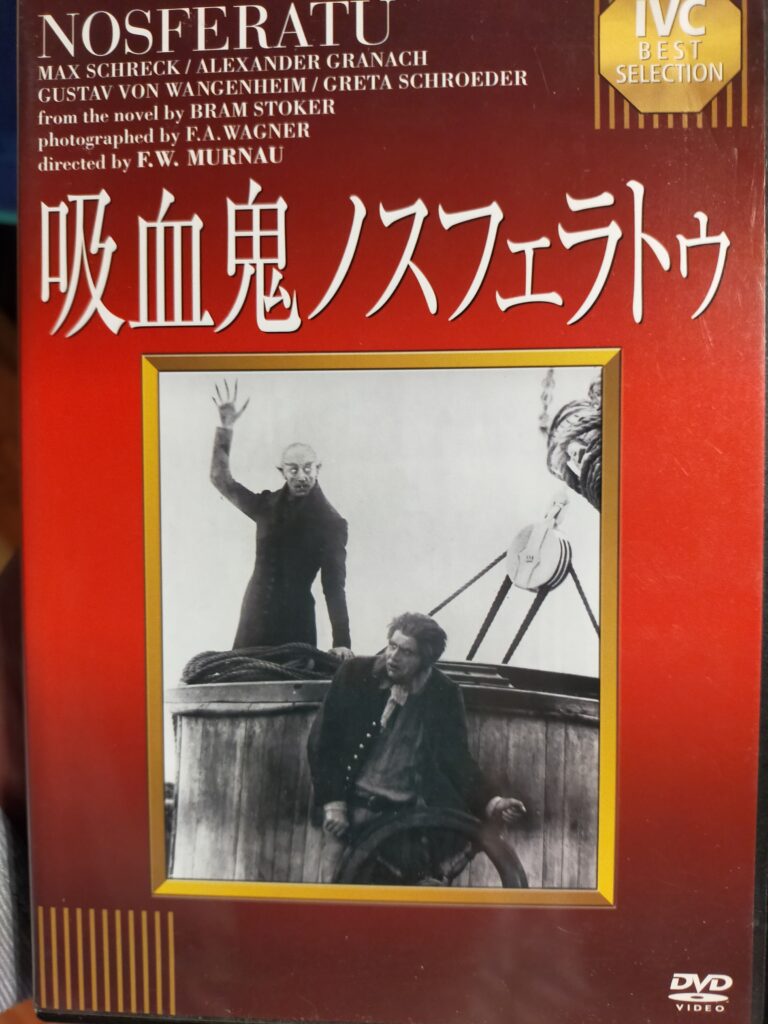

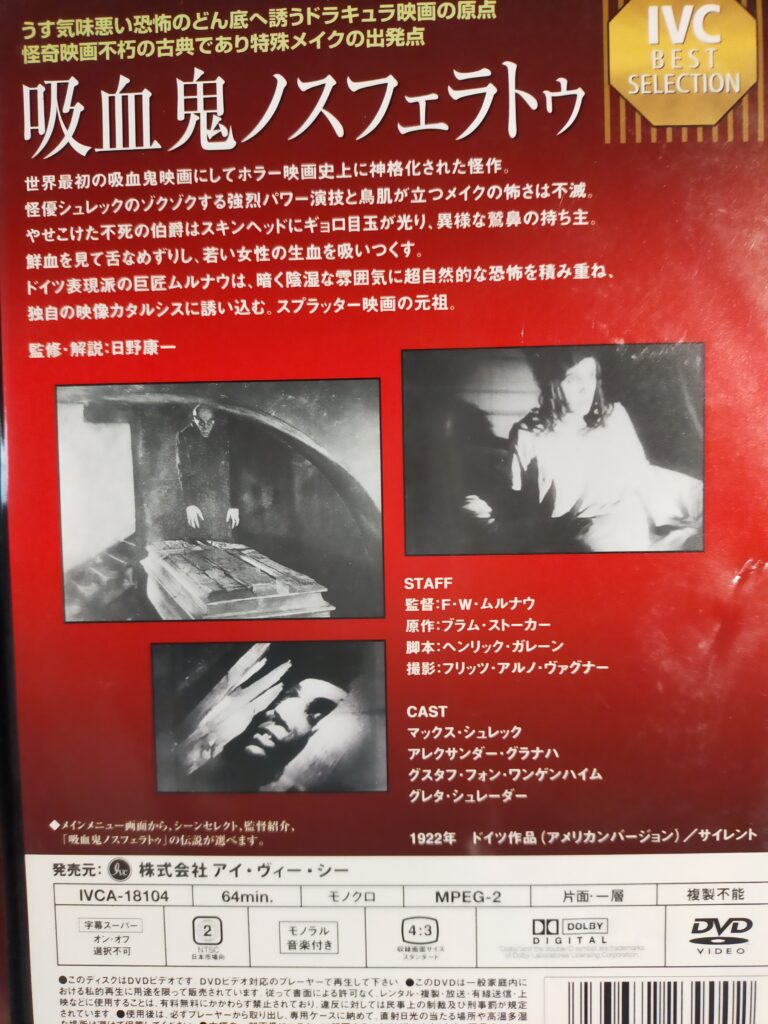

「吸血鬼ノスフェラトゥ」 1922年 F・W・ムルナウ監督 ドイツ

カリガリ博士というガチガチにカリカチュアライズされた自らの民族性の宿痾に次いで、ドイツ人は中欧の伝承の中により不安定で超自然的な吸血鬼というキャラクターを発見した。

ドイツ民族は災難から逃れられないようである。

カリガリという災難が反理性主義のいわば象徴で、時代の変遷や理性主義により克服し得るものだとすると、吸血鬼は歴史的かつ超自然的な存在で、その災難度は高く深い。

ドイツ映画が吸血鬼を素材にするこということは、理性主義ではどうにもならない当時の現実からの逃避なのか。

カリガリはともかく、吸血鬼は21世紀になっても映画の素材として生き残っていることから、ドイツを越えたキャラクターを発見したということなのか。

ノスフェラトウの象徴的なポーズ

ノスフェラトウの象徴的なポーズ

「吸血鬼ノスフェラトウ」のストーリーは、ハリウッドによるリメーク「魔人ドラキュラ」にほぼトレースされている。

違うのは吸血鬼の見た目と性能。

「魔人ドラキュラ」の吸血鬼は人間に対してはオールマイテーで、魅入られた人間は対処できない。

まるでエイリアンや病原菌のような吸血鬼である。

「ノスフェラトウ」の吸血鬼は人間を倒すことはできるが、たとえ吸血したあとでも完全な下僕にはできない。

また、自己を犠牲にして他を助けようとする人間の崇高な意志の前に、あえなく朝日を浴びて溶けていってしまう。

自らを犠牲とする美女のクビに気を取られた挙句、朝日に溶け行くノスフェラトウの最後

自らを犠牲とする美女のクビに気を取られた挙句、朝日に溶け行くノスフェラトウの最後

まことに人間臭いのがドイツ製吸血鬼。

その姿はハリウッド版のベラ・ルゴシ扮するドラキュラのように支配的、魔術的なものではなく、「カリガリ博士」のチェザーレのように女性的で美的なもののようだ。

ノスフェラトウには、その城の麓に生きる村人に忌諱される悲しみがある。

日陰に生きる者の哀れさとでもいおうか。

さらにいうと、ノスフェラトウの尖った禿げ頭、鷲鼻、ひょこたんひょこたんと歩く姿はどこか奇形的で、被差別感すら感じられるのだ。

ノスフェラトウがワイマール時代のドイツ人にとって、社会的恐怖・差別の象徴であることは確かだ。

(追加) 「M」 1931年 フリッツ・ラング監督 ドイツ

第一次大戦後のドイツ映画界は、表現主義、歴史もの、ゲルマン神話、音楽もの、と様々なジャンルで第一級の作品を発表してきた。

この時代の第一線の監督として、ムルナウ、パプスト、エルンスト・ルビッチなどと並んでフリッツ・ラングがいる。

ベルリンにそびえるウーファ撮影所はユダヤ人がいなければ成立しない、といわれていた。

ラングもユダヤ人だった。

ラングはゲルマン神話に題材をとった「ニーゲルンゲン」をナチス宣伝相ゲッペルスに絶賛されたものの、「怪人マブセ博士」(1932年 サイレント作品「ドクトルマブセ」のセルフリメーク)を上映禁止にされ、1933年ナチス党の政権奪取の年にフランスへ亡命した。

「M」は「怪人マブセ博士」のひとつ前の作品で、ラング初のトーキー作品である。

ナチスの政権奪取前後に、ユダヤ系映画人が多数アメリカに亡命している。

が、それ以前のドイツ映画全盛時代から、ドイツ映画人のハリウッドによる引き抜きが続いていた。

ハリウッドによる映画人の引き抜きと、撮影所への資本参入がドイツ映画界の衰弱を生んだ。

とどめを刺したのがナチス党の政権奪取だった。

ドイツ映画のシンボル、ウーファ撮影所は第二次大戦のベルリン陥落とともに文字通り崩壊した。

「M」はナチス党政権奪取前夜の不安感をユダヤ人フリッツ・ラングがこれでもか、と描いた作品。

スリラー仕立てだが、ラングの狙いが、組織や群集の愚かさ、群集心理の不条理さにあったことは明白だ。

ピ-ター・ローレ、畢竟の怪演

ピ-ター・ローレ、畢竟の怪演

ピーター・ローレが児童誘拐の犯人を演じる。

まだ若くぽっちゃりしている。

彼もまたハリウッドに亡命し「毒薬と老嬢」では人造人間とともに逃亡を続けるドイツ訛りの医者を自虐的に演じている。

彼のハリウッド時代のおどおどした小悪党演技の原点が「M」なのだろう。

児童誘拐殺人犯Mを追いつめる警察と犯罪組織。

なぜ犯罪組織がMを追うのか?

Mのおかげで泥棒は上がったりだ、という理由で。

その理由もばかばかしいが、警察の方も捜査の決め手を欠き捜査会議でタバコをふかすばかり。

ラングはカットバックで犯罪組織と警察会議を並行して描く。

まるで警察も泥棒も同じだ、と言わんばかりに。

Mを捕まえた犯罪組織が人民裁判よろしくMの罪状を追いつめる。

小児愛好者という病気のMは自分でも犯行を抑えることができない。

形だけの弁護人役が、Mに必要なのは治療で処罰ではないと正論を述べるが、圧倒的群衆は処罰を求めて叫ぶ。

群集心理の絶望感が画面を覆う。

この作品、警察の捜査の一環で、ベルリンの娼婦が集まるいかがわしいバーに踏み込むシーンがある。

長い尺で。

ラングが、警察の藪にらみ的な愚鈍さとともに、当時のドイツ社会の絶望的な裏側を描きたかったことを物語る。

映画を通してみて、犯罪スリラーとしての鋭さも印象に残るが、その比重は少ない。

社会に潜む「普通」の人間が小児嗜好の持ち主であり、それは本人では抑止できない「病気」であるとの観点は新しい犯人像だと思うが。

ラングによる戦前のドイツへの訣別のメッセージともいえる作品。

フランス経由でハリウッドに渡ったラングは、暗黒ものから西部劇まで様々なジャンルで活躍することとなる。