上田映劇で「ジャン=リュック・ゴダール反逆の映画作家」(2022年)公開を記念に、ゴダールの初期作が3本上映された。

そのうち「女と男のいる舗道」に駆け付けた。

本作はゴダールの長編4作目で、アンナ・カリーナのゴダール作品出演3作目にあたる。

二人は1961年の「小さな兵隊」の後にゴダールの熱烈なアタックにより結婚していた。

長編第1作の「勝手にしやがれ」をモノグラム映画社(B級専門のハリウッド映画会社)に捧げ、第3作目の「女は女である」をハリウッドミュージカルに捧げたゴダールは、4作目の「女と男のいる舗道」をB級映画に捧げている。

2作目の「小さな兵隊」はアルジェリア戦争をモチーフにした独自の政治的スタンスに基づくオリジナルな作品だったから除くとして、ほかの3作品はアメリカ映画のスタイルへの仮託を標榜した作品が続いていたとことになる。

この事実には、前提として映画批評家ゴダールの深い映画的経験と、その志向(アメリカ映画のそれもB級映画が好き)があるにせよ、映画監督としてのキャリアの浅さからくる自信のなさがうかがえる。

長編劇映画を作ることは、収益上の責任を持つということで、ヒットすることが劇映画の監督を続けられる必要条件となる。

ゴダールは、目くるめくストーリー性があるわけでもなく、集客力のあるスターが出ているわけでもない自身の作品を、既存のカテゴリーに仮託して観客に提示せざるを得なかったのだろう。

自虐的であるとも、客観的であるともいえる行為である。

「女と男のいる舗道」 1962年 ジャン=リュックゴダール監督 フランス

この作品、はるか昔に16ミリ版のフィルムで見たことがある。

暗い画面に、アンナ・カリーナがうつむいてばかり、という印象だった。

暗いのは内容ばかりではなく、映写機によって映し出される画面が物理的に見えずらいのだった。.

この度上映されたデジタル版では、映像がクリアに抜けていて、明るい場面でも、暗い場面でも、中間の場面でもその通りに再現される。

いい時代になった。

当時22歳、若さはもちろん、本来の可憐さが残るアンナ・カリーナ。

初々しく緊張した「小さな兵隊」、天真爛漫な「女は女である」を経て、若さの中に憂いと陰影を加えた表情を見せる。

「気狂いピエロ」「メイドインUSA」などカリーナ=ゴダール時代の後期作では疲れと不機嫌さが目立つ(ゴダールとの離婚後の作品ということもあるか?)カリーナにあって、その若々しさが残る最後の作品なのかもしれない、(「離れ離れに」は未見だが)。

この作品でのゴダールのカリーナに対する視線は、「小さな兵隊」における、まるで自主映画の監督が主演に連れてきた女優に対するような憧れを隠せないようなもの、から、カリーナの内面に迫るものに変化している。

カリーナの髪形、衣装、メイクはかなり凝っており、短髪(かつら?)、アイシャドーを施したばっちりメイクは、映画が進むにつれ濃くなってゆく。

若々しいカリーナの肌は濃い化粧のノリもよく、また化粧負けしてもいない。

愛するカリーナに、夫と別れて出奔し、家賃も払えないほど困窮し、友達に誘われて街娼となり、ヒモにいいように翻弄される女性を演じさせるゴダール。

カリーナは、カール・ドライヤーのサイレント映画「裁かるるジャンヌ」を見て涙し、カフェで自分を見ていた哲学者と会話を交わす。

金もなく、街娼の境遇にまで至った女性だが、自らの内面を見つめようと無意識にせよ模索し続ける。

ゴダールは突き放した視線で、カリーナ扮する無垢な女性の内面を捉え続ける。

同時に、ジュデイ・ガーランド(カリーナが務めるレコード店で客がそのレコードをオーダーする)、エリザベス・テーラー(カリーナの背後にポートレートが貼ってある)などゴダールのアメリカ映画趣味が垣間見られたり、「突然炎のごとく」公開の劇場に並ぶ観客の実写カットなどの楽屋落ち(仲間のフランソワ・トリュフォー作品なので)があったりもする。

カリーナは本作での自分の姿を見て、きれいに撮れていないと激怒し、ゴダールとの離婚の一因ともなったという。

客観的に見てアンナ・カリーナの若き日の代表作ともいえる本作は、彼女の表面上の美しさだけではなく、内面の葛藤もとらえた画期的な作品である。

カリーナの無理解は、映像的なものからくるのではなく、その内面に迫ろうとした作風に対するもののようだ。

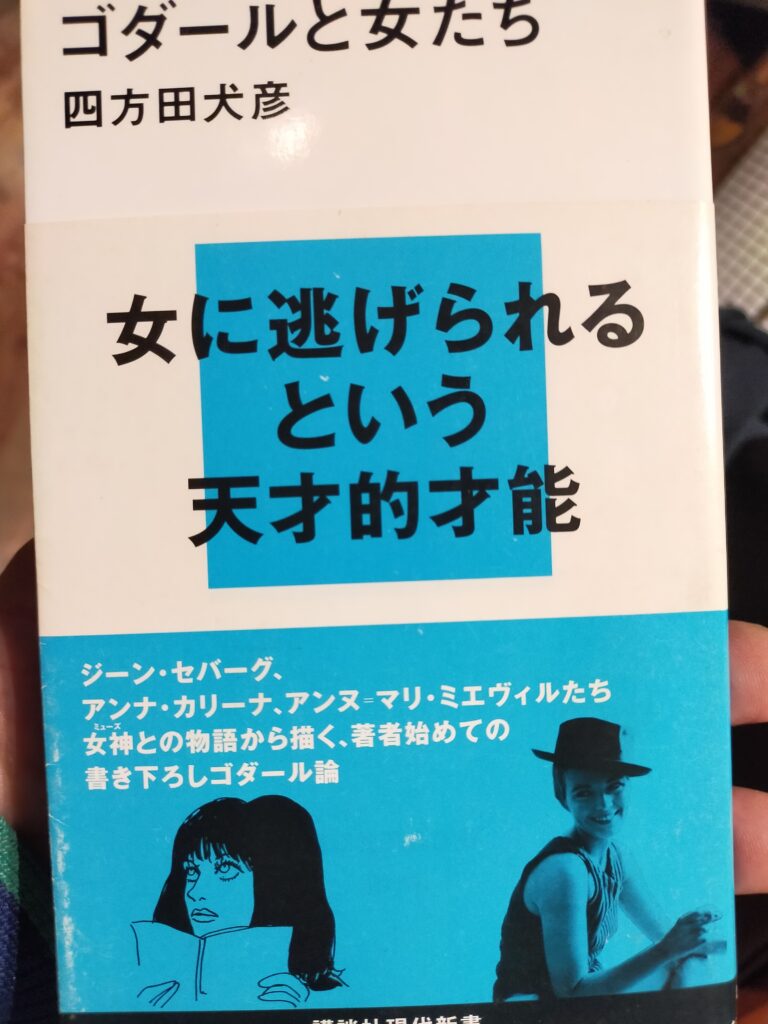

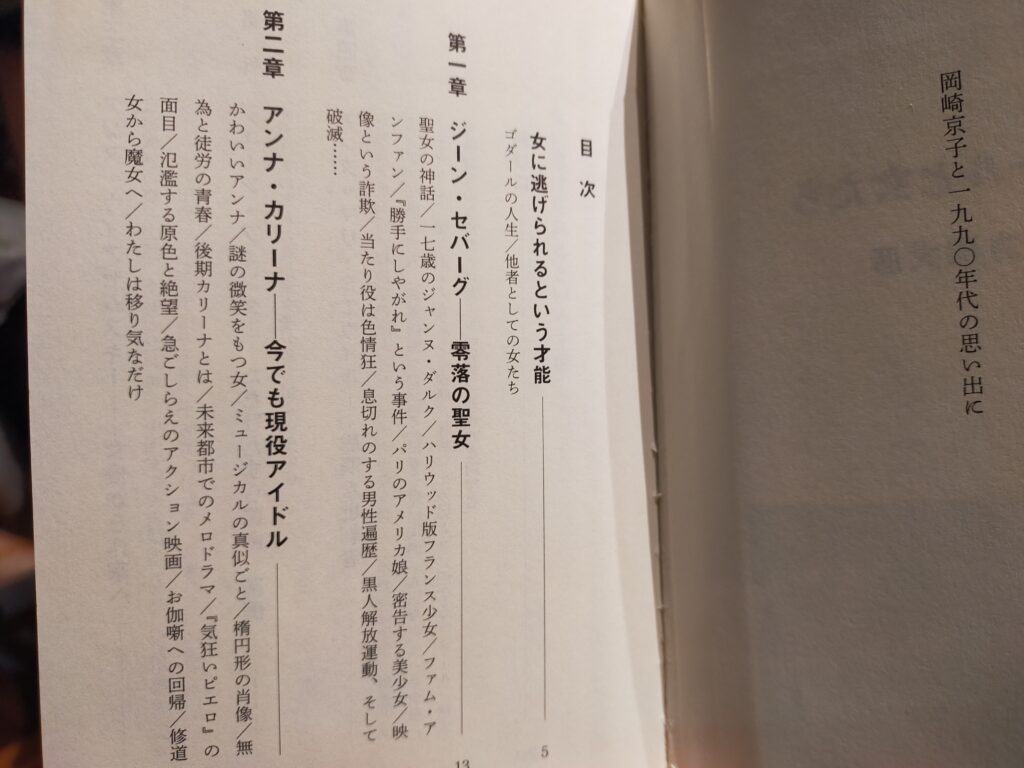

講談社現代新書「ゴダールと女たち」(2011年刊 四方田犬彦著)では、本作について「ゴダールがこのフィルムで試みたことは(中略)みずからの眼差しによってアンナの身体の内側に隠されている魂の美しさを引き出し、画面に定着させてみせることだった。(攻略)」(同書 P68)と評している。

ゴダールのその試みは十分達成され、「女と男のいる舗道」は22歳のアンナ・カリーナの姿が永遠に刻印された記念碑的作品となった。

ゴダールとカリーナのコンビは、映画史上では、スタンバークとデートリッヒ、溝口健二と田中絹代、小津安二郎と原節子、に比べることができるのかもしれない。

ヒッチコックとグレース・ケリーというコンビもあった。

いずれも手練れの業界人同士によるビジネスカップル(小津と原はプラトニックな関係。ヒッチコックは一方的な横恋慕)だが、結婚までいったゴダール組はある意味正直で素人っぽかった。

アンナ・カリーナはゴダールとの結婚期間中からそれ以降、ゴダール以外の多彩な監督作品に出演している。

「輪舞」(1964年 ロジェ・バデイム)、「修道女」(1966年 ジャック・リヴェット)、「異邦人」(1968年 ルキノ・ヴィスッコンテイ)、「悪魔のような恋人」(1969年 トニー・リチャードソン)などなど。

このそうそうたるキャリアは、カリーナ本人の才能によることもさることながら、ゴダールの眼を通して探求、表現されたその諸作品におけるアンナ・カリーナの魅力が、名匠たちにインスピレーションをもたらして実現したもの、と思えてならない。