ヒッチコックはハリウッド時代に世界的に花開いた大監督ですが、出身はイギリスのロンドン。

映画監督としてデビューしたのもイギリスにおいてです。

今回ご紹介するのは、イギリス時代に監督した3本。

それぞれの作品が、のちにサスペンスの巨匠といわれるヒッチコックならではの味わいを持ったものですが、同時にイギリスの風土性、文化性に彩られたものであり、これ以上はないイギリス映画らしいイギリス映画でもあるのでした。

ヒッチコックは1899年ロンドンのカソリック教徒の家に生まれ、幼少期をキリスト教系寄宿舎学校で過ごす。

理工科専門学校を経て、電信会社に就職し、海底電線の専門家として過ごす。

働きながらロンドン大学で美術を学び、演劇と映画に興味を持つ。

当時イギリスに進出していたパラマウント系のプロダクションンにタイトルデザイン(サイレント映画のセリフのデザイン)を応募し、採用され、映画界入り。

以降、シナリオ作家、助監督をしながら美術、編集にもタッチ。1925年「快楽の園」で監督デビューした。

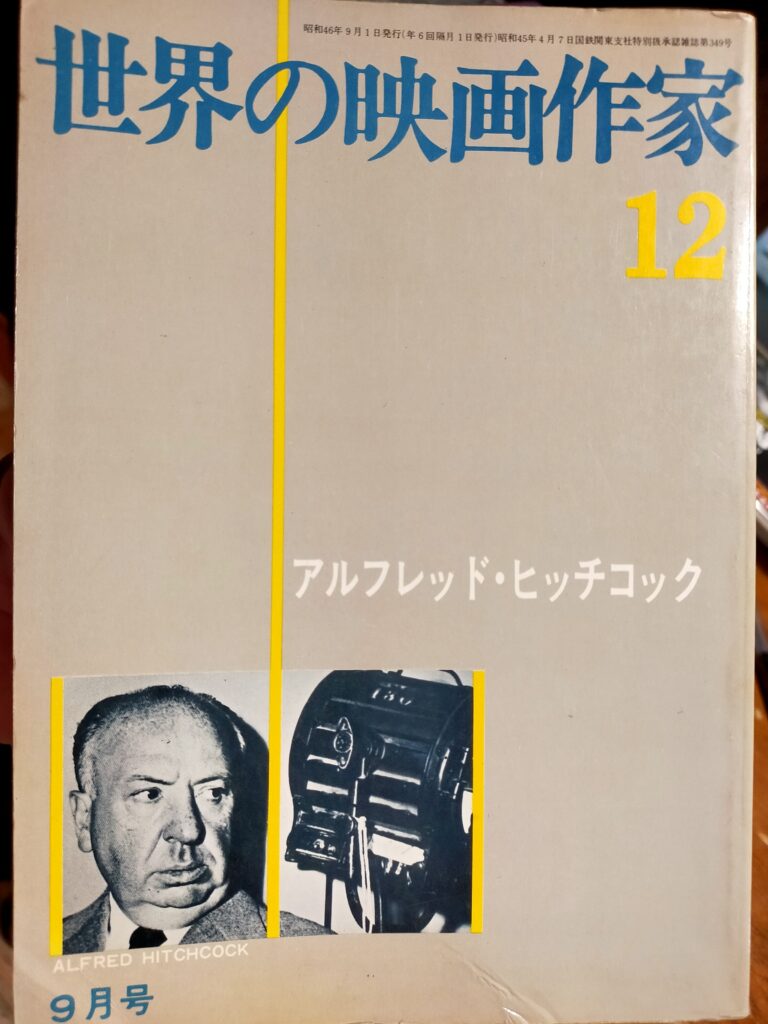

参考文献はキネマ旬報社「世界の映画作家12 アルフレッド・ヒッチコック」とフイルム・ライブラリー助成協議会発行「イギリス映画の回顧上映1964」です。

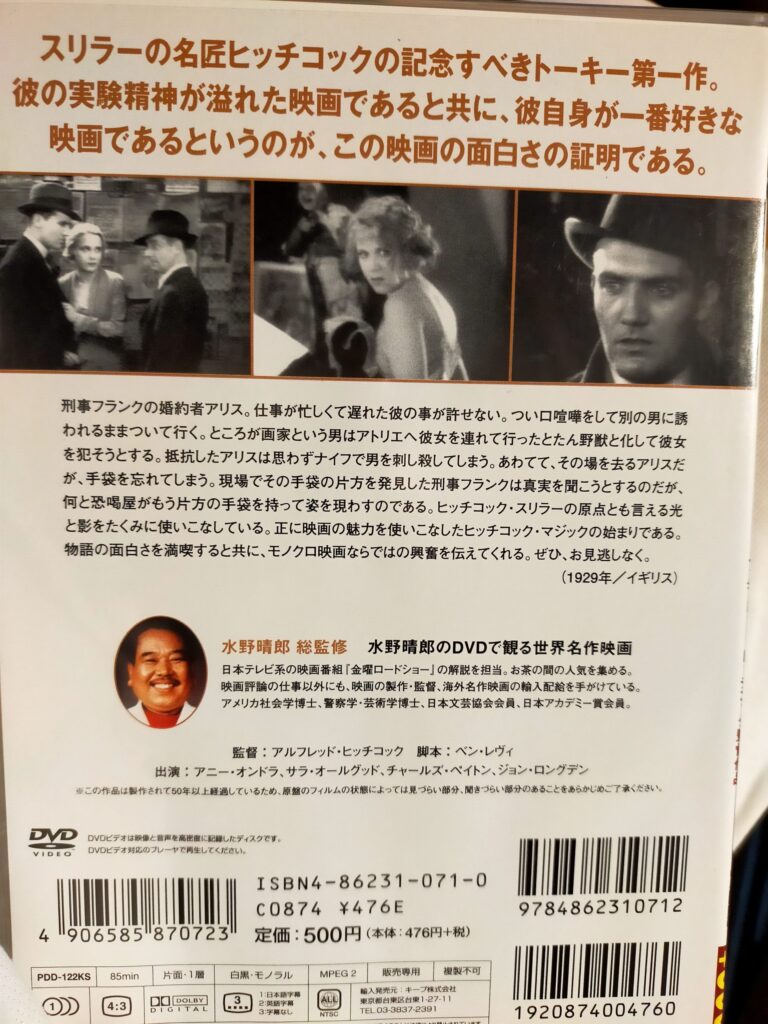

「恐喝」 1929年 アルフレッド・ヒッチコック監督 イギリス

ヒッチコックがタイトルデザイン作家として就職した、パラマウント系のフェイマス・プレイヤーズ・プロは、撮影所をイギリスのプロデユーサー達に貸すことにし、アメリカ向けの映画製作から撤退した。

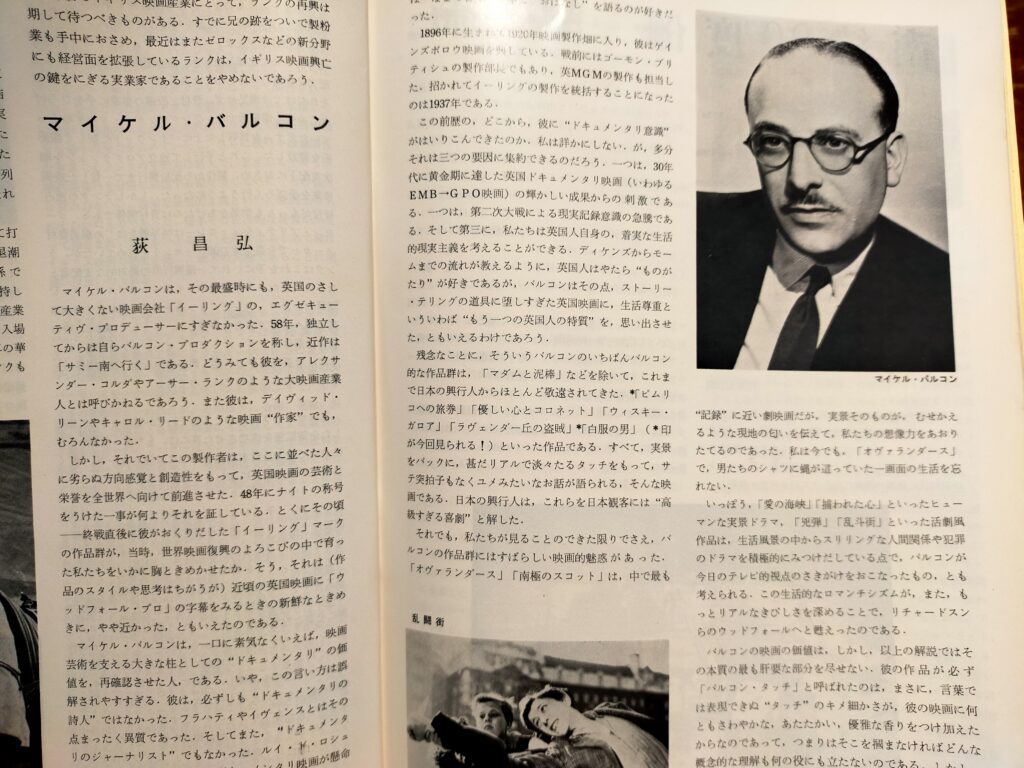

ヒッチコックに監督デビューさせたのは、この撮影所を根城にゲインズボロウ映画というプロダクションを興した製作者のマイケル・バルコンという人。

のちにハリウッドのセルズニックと組んで「第三の男」を製作した国際派のアレクザンダー・コルダとは異なり、弱小の映画製作会社を興しては、国内向けの映画を製作してきた人とのこと。

ヒッチコックはバルコンの製作により、ゲインズボロウ映画で5本監督する。

そのあとにブリテイッシュ・インターナショナル・ピクチュアズというこれまたイギリス国内向けの制作会社で10本ほど撮るが、「恐喝」はその時代の作品。

つまり、当時のイギリス映画はアレクザンダー・コルダがハリウッドなどと組んで製作する一部の映画をのぞき、バルコンなどの製作者が興した弱小プロによる国内向けの作品がほとんどで、ヒッチコックもそういった環境で映画を撮っていたということである。

のちの世界的監督のキャロル・リードやデビッド・リーンも初期には、国内向けの映画を撮っていたのである。

ヒッチコックの「恐喝」は、日本での「イギリス映画の回顧上映1964」という催しで上映されている。

探偵小説の本場であるイギリスで作られた戦前の純イギリス映画の1本として、またその当時のヒッチコックの代表作として選ばれたようである。

刑事の婚約者を持つ雑貨屋の娘が、一晩ほかの男につぃて行ったことから誤って男を殺してしまう。

真相を知るごろつきが恐喝する。

娘をかばう刑事。

状況は二転三転。

娘は警察に自首しようとするが、その時・・・。

ロンドンの下町の湿った薄暗さ。

密室で行われる不慮の殺人。

再三画面に出てくるニュー・スコットランド・ヤードの金看板とパイプをくわえた(威厳のある)上官。

金髪でコケテイッシュなヒロインとそれをかばうハンサムなヒーロー。

灰色決着ながらハピーエンドの安心感。

ブラックなユーモア。

イギリス的な、ロンドン的な風土性、精神性に彩られた作品。

イギリス的なものへの信頼に裏打ちされたヒッチコックタッチ。

ヒッチコック本人は、主人公カップルがデートに向かう地下鉄のシートで子供にいたずらされる乗客で登場。

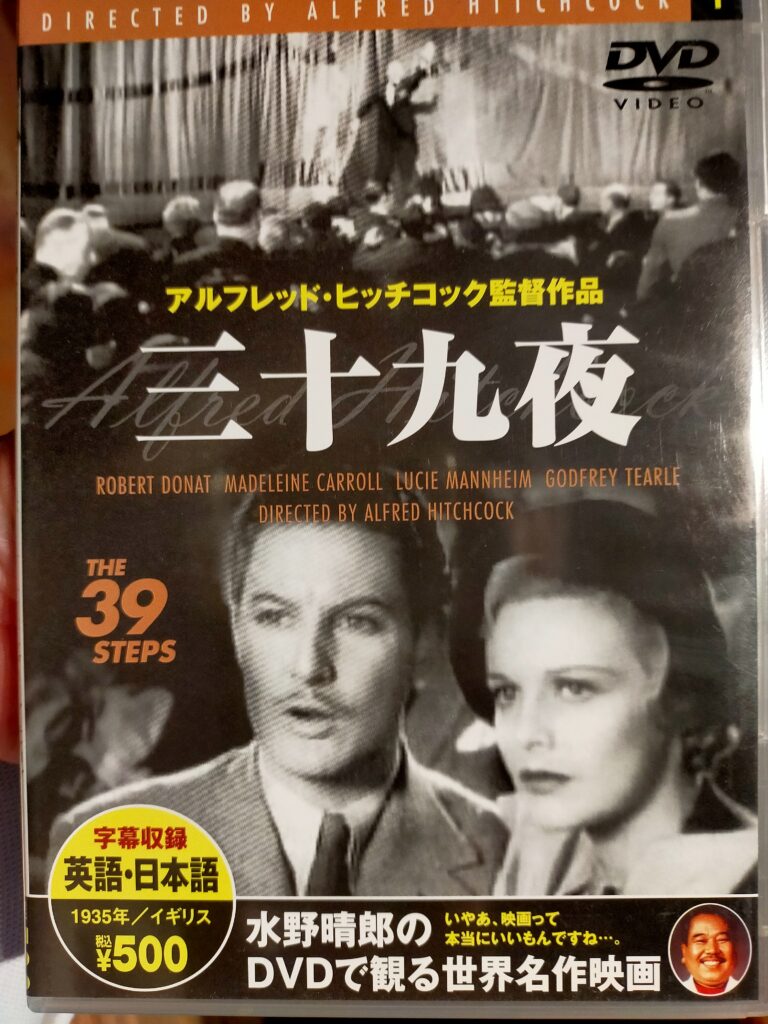

「三十九夜」 1935年 アルフレッド・ヒッチコック監督 イギリス

ヒッチコックのハリウッド時代の名作で、ケイリー・グラントとエバ・マリー・セイントが共演した「北北西に進路を取れ」を連想させる内容。

殺人犯に疑われ追われる主人公。

追うのは正体不明の国際スパイ団。

警察は味方だが最後まで助けにならぬ。

偶然にも逃避行に同行する美女。

スリル。

思いもよらぬ皮肉な状況の変化。

まさにハリウッド時代の全盛期に豪華絢爛にスクリーンを彩った、ヒッチコック映画の原点がここにある。

市民社会に溶け込んだ某国スパイの恐怖。

それと知って近づく主人公のサスペンス。

列車での逃走劇では高所から下を見るヒッチコックお馴染みのカットも。

迷い込んだスコットランドの農家で、かくまってくれる農婦の機転で危機一髪の脱出。

スパイの親玉との対決で一度は撃たれて倒れる主人公。

万事休すか。

魅力たっぷりの美女に通報され、警察と思いきや、偽装したスパイ団に拉致される主人公。

美女も一緒だ。

手錠でつながれたままの脱出。

ホテルで一夜を明かす際のドタバタ。

ヒッチコック流ジェットコースタームービー。

この作品が純国内向けのイギリス映画だったとは!

水準が高い。

美女役のマデリーン・キャロルは、エバ・マリー・セイントとはタイプが違うが、ハリウッド映画のおきゃんでコケテイッシュな女優のよう。

冤罪で逃げ回る主人公ロバート・ドーナットはケーリー・グラントほど洗練されてはいないがイギリス的。

ヒッチコックがどこに出ていたかはわからないほど画面に引き込まれた。

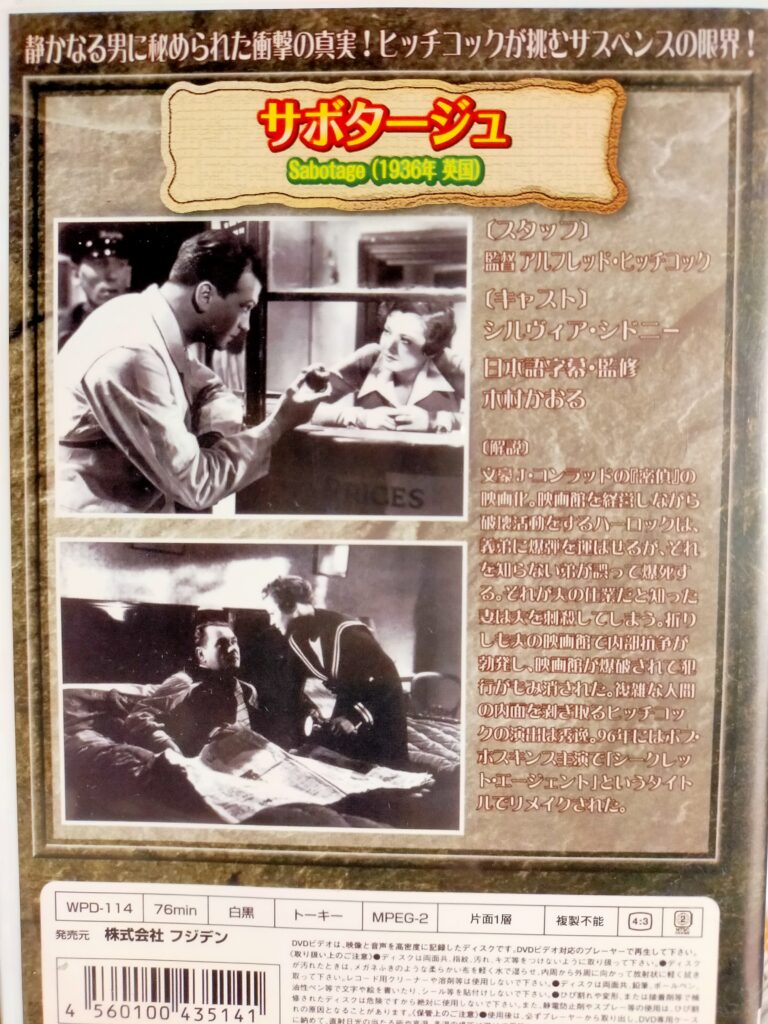

「サボタージュ」 1936年 アルフレッド・ヒッチコック監督 イギリス

ひょんな弾みから殺人を犯すが、「三十九夜」同様に偶然に救われて罪には問われない(であろう)ヒロインをハリウッド女優のシルビア・シドニーが演じる。

シルビアはロシア・東欧系のユダヤ人で、ニューヨークで舞台に立っていたところをパラマウントの重席、B・P・シュルバーグにスカウトされてハリウッド入りした女優。

シュルバーグの愛人となり、「アメリカの悲劇」(のちに「陽の当たる場所」としてリメーク。シルビアはシェリー・ウインタースがやった役)、「激怒」などで売り出し中だった。

翌1937年には「暗黒街の弾痕」にも出演してキャリアの頂点を迎える頃。

このシルビアがなぜ突然イギリス映画に出たのかはわからない。

イギリス側の要請か、ハリウッド側の思惑があったのか。

ということで、どうしてもこのシルビア中心に映画を見てしまう。

意に添わぬ?40代の男と結婚し、男が経営する映画館のモギリなどをしているのがシルビアの役。

親がいないのか弟が同居している。

隣の八百屋にはシルビアに好意を寄せる売り子が働いている。

実はシルビアの夫は某国のスパイ。

八百屋の売り子はスコットランドヤードの探偵。

探偵はスパイのテロ行為を防ごうとするが、スパイ側の爆弾がシルビアの弟を巻き込んでバスで爆発してしまう。

映画館と八百屋を中心にロンドンの市中を舞台にしたドラマ。

場末の映画館のわびしいモギリ風景。

スクリーンの裏というか、裾が事務所であり、住居である。

映画館の埃ささが漂うかのような画面づくり。

シルビアが八百屋の売り子に親近感を抱き、やさしく微笑むだけに一層、情景のわびしさが際立つ。

スコットランドヤードには例によって007のボスのような威厳正しい上司がいる。

これが頼りがいがありそうで、そうでもなさそうで。

当時のパトカーが駆け付け、刑事たちがぞろぞろと降り立つシーンはどこかゆったりしており、緊迫感よりユーモアが感じられる。

これもイギリス流か。

「三十九夜」と違い、スピード感はなく暗さが目立つ。

スパイのキャラが、洒落た紳士ではなく、まるでロシア人を模したかのようにゴツイからか、それともシルビア・シドニーの演技がコケテイッシュというよりは悲劇的(逆境に暮らす薄幸な美人風)であるからか。