山小舎では季節の果物でジャムやコンポートを作っています。

毎年ブドウの季節にはジャムを作りますが、ブドウのジャムづくりで難しいのは種の扱いです。

ジャムに向くブドウは、ベリーAなど種有の品種なのですが、その種の扱いに困るのです。

ある年は種ごと煮込んでからザルなどで種を漉そうとしました。

ザルでは皮や実が詰まってしまい種だけを取り出すことができなかったので、しょうがなくお玉で種だけを掬ったことでした。

いずれにしても種有ブドウでジャムを作ることは大変なのだ、という記憶だけが残りました。

今年の秋の一日、八ヶ岳周辺のドライブに出かけ、野辺山の直売所で種なしの巨峰が格安で売られているのを見ました。

ばらばらの実だけをパックしたものが1パック200円で売られています。

ジャムづくりのチャンスだ!と5パック仕入れました。

例年は、イチゴに始まってアンズ、プラム、桃、ワッサー、ネクタリン、プルーン、洋ナシ、ブドウ、リンゴと続く信州の果物ラインナップ。

今年はアンズ、プラムくらいしか加工に手を出していませんでした。

いいところで加工向きのブドウに巡り合いました!

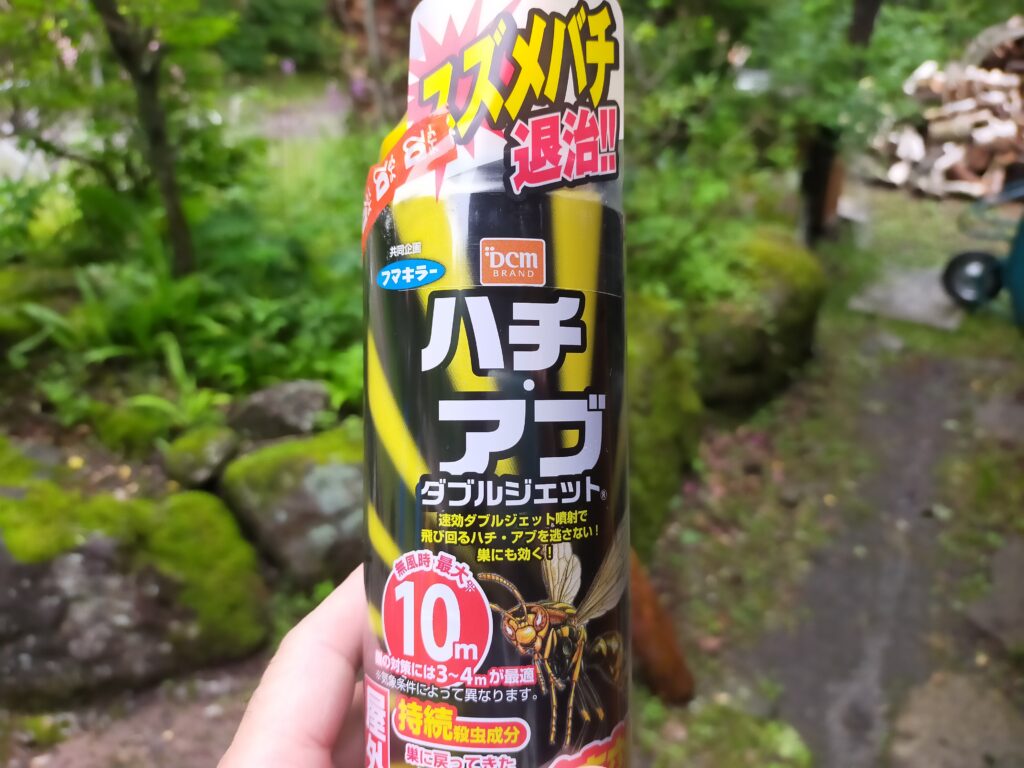

まずは材料を水洗いします。

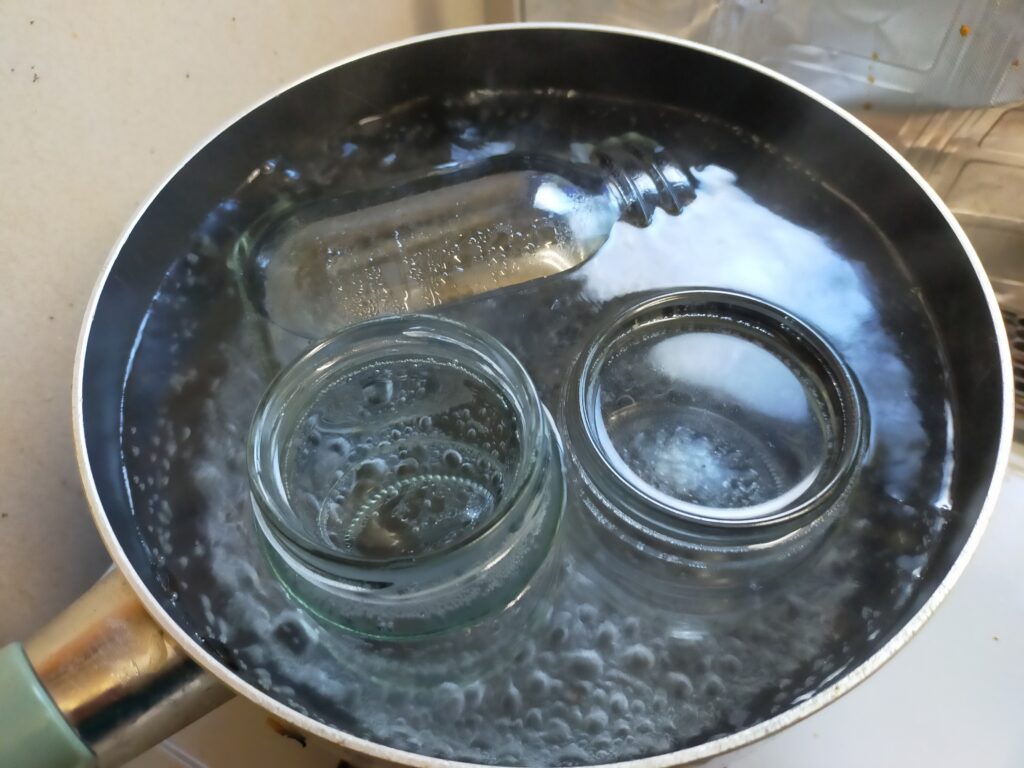

同時に瓶と蓋を洗ってから煮沸します。

煮沸にはストーブが便利です。

瓶を入れた鍋に薬缶からお湯を張ってストーブの乗っけておきます。

ブドウの実を砂糖を入れて煮るのですが、このまま煮ても皮が残ったジャムになりそれはそれでいい感じなのですが、せっかくミキサーがあるので皮ごと実を攪拌します。

スムージーになったブドウに砂糖を加えて煮てゆきます。

今回は白砂糖にザラメを加えてみました。

コクが出るのでは?と思ったからです。

砂糖の割合は果実の3分の1から半分程度。

少なすぎなければお好みでいいと思います。

ジャムは煮てゆくとトロッとなる瞬間があり、そこまで煮るのがジャムづくりといわれます。

一方でかつて「暮らしの手帳」の記事で読んだのは、ジャムはトロトロ煮込むのではなく、さっさと煮て材料の香りを残す、というもの。

どちらの方法を選ぶかはこれもお好みです。

いつものように、煮沸した瓶と蓋を布巾にあげて蒸気を飛ばし、熱々のジャムを詰めてゆきます。

今回は割とさらっと煮てみました。

冷めるととろみも出ますし。

詰めるときにも一工夫。

瓶の中になるべく空気を残さないでおくのは保存性を高めるポイントなのですが、ジャムを詰めすぎると後々蓋がくっついて開けずらくなるのです。

瓶の空気は5ミリ程度残し、瓶の口の周りに着いたジャムはペーパーで拭きとっておいてから蓋をします。

軽く蓋をした瓶を再び熱湯で減圧してから蓋を締めます。

中瓶と小瓶が1本ずつできました。

材料のブドウ代が小売価格とはいえ1000円かかっているのですからなるほど(ブドウ)ジャムの売値は高いはずです。