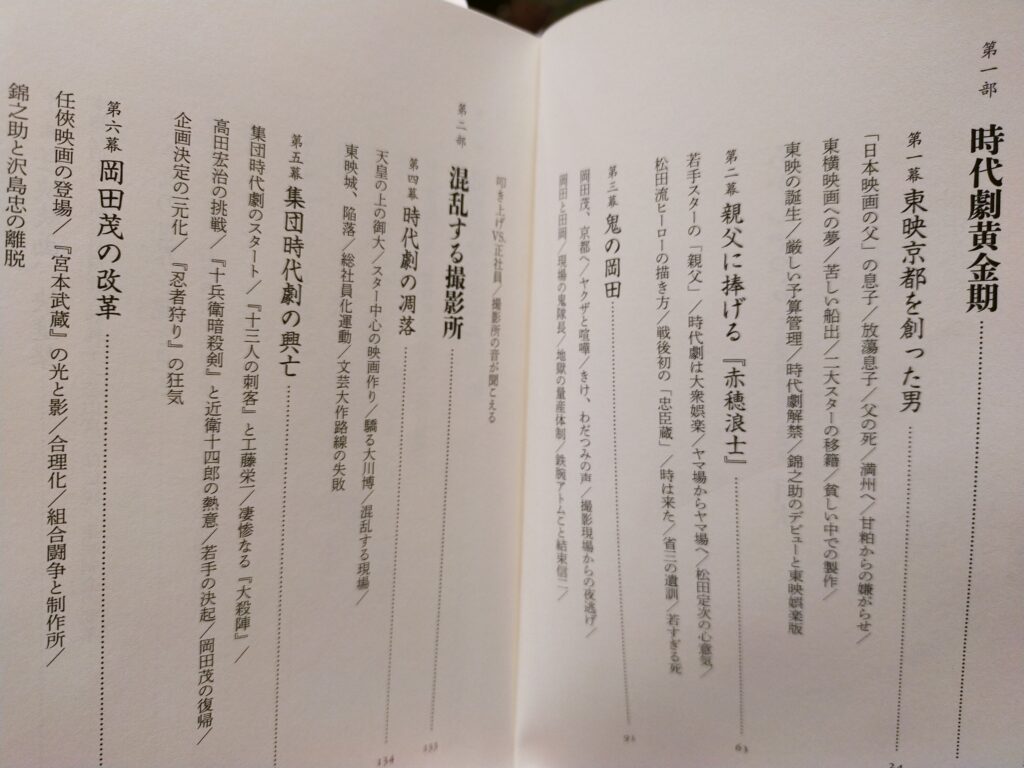

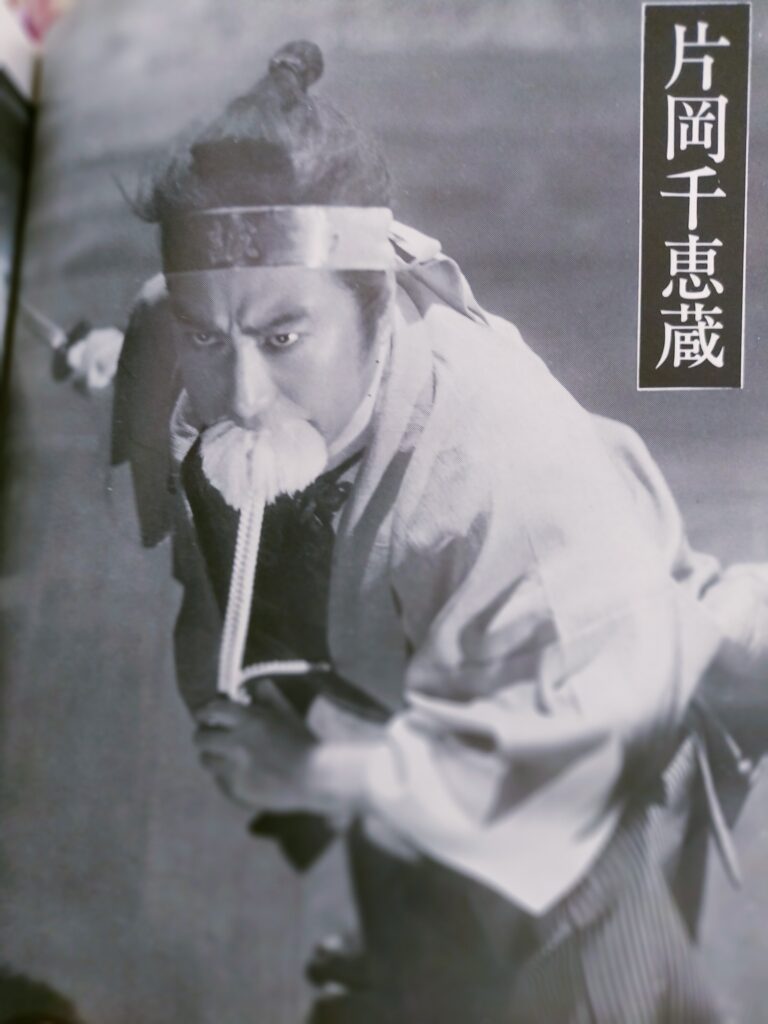

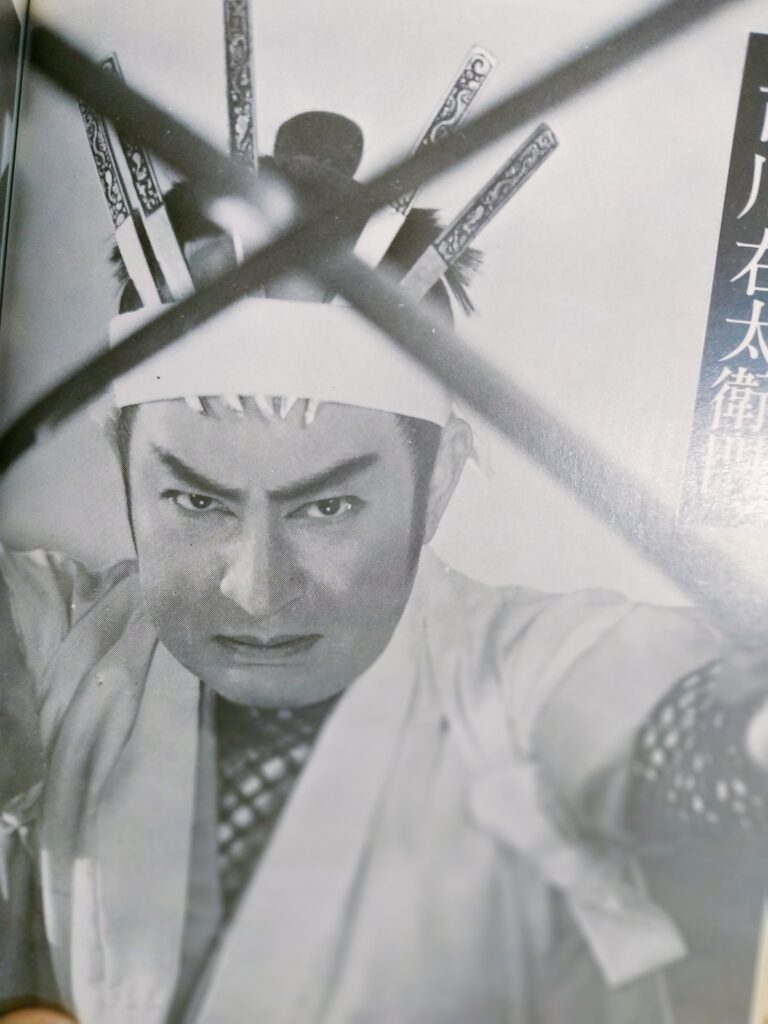

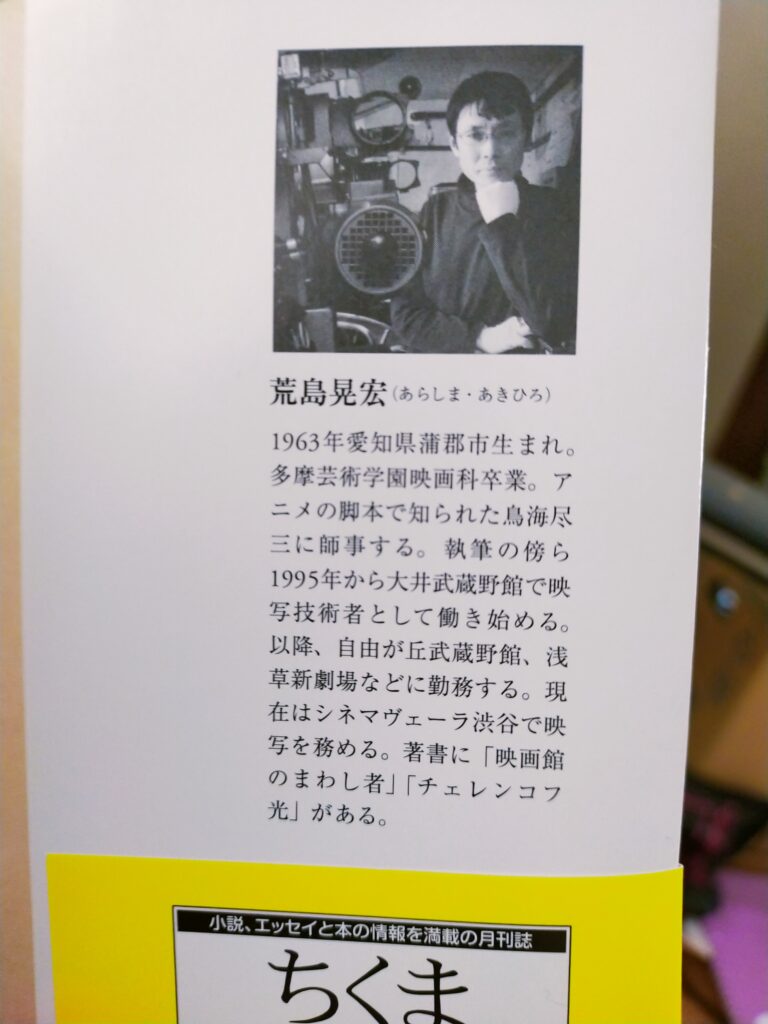

東映時代劇の、いや前身の東横映画時代からの稼ぎ頭であり、御大と呼ばれたスターは片岡千恵蔵と市川右太衛門だった。

両者はともに歌舞伎界から戦前に映画界入りし「七聖剣」と呼ばれた。

千恵蔵は、マキノ・プロを経て千恵・プロを起こして独立したが、「私は剣戟が好きではなかった」と述べる剣戟スターだった。

戦前の片岡千恵蔵の出演作に「鴛鴦歌合戦」(1939年 マキノ雅弘監督)という愉快な作品がある。

志村喬やゲスト出演のデイック・ミネらとともに若き千恵蔵が歌うミュージカル仕立ての時代劇だった。

「鴛鴦歌合戦」

「鴛鴦歌合戦」

戦後になると、GHQから仇討ちなどをテーマとするチャンバラものの製作を禁止され、千恵蔵は当時所属していた大映での「多羅尾伴内」シリーズ、東横に客出しての「金田一耕助」シリーズなどの現代劇に活路を見出さざるを得なかった。

1948年、大映系の映画館主が集まった会で、大映社長の永田雅一が『多羅尾伴内ものはつなぎの映画。今後は芸術性の高い映画を製作してゆく。役者などは何度でも取り替えられる』と発言し、千恵蔵が激怒、大映との契約更改は行われなかった。

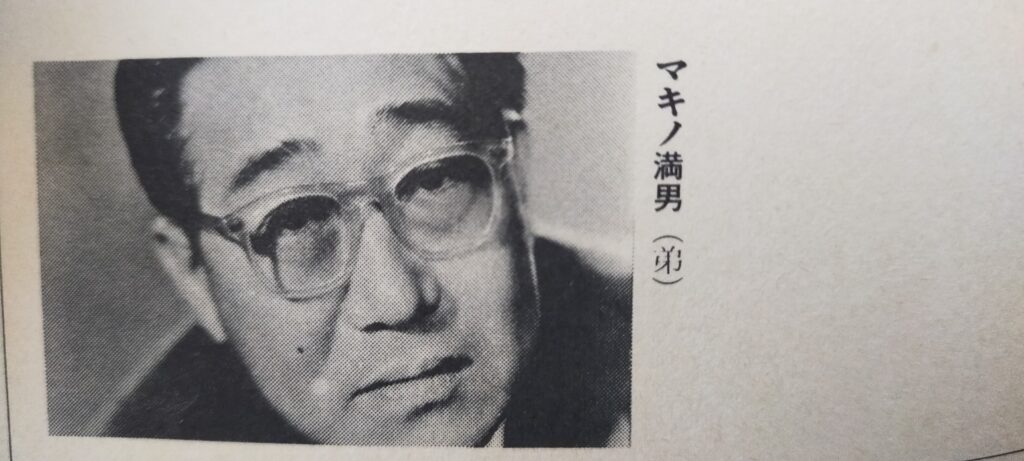

裏に東横映画のマキノ光男らの暗躍があった。

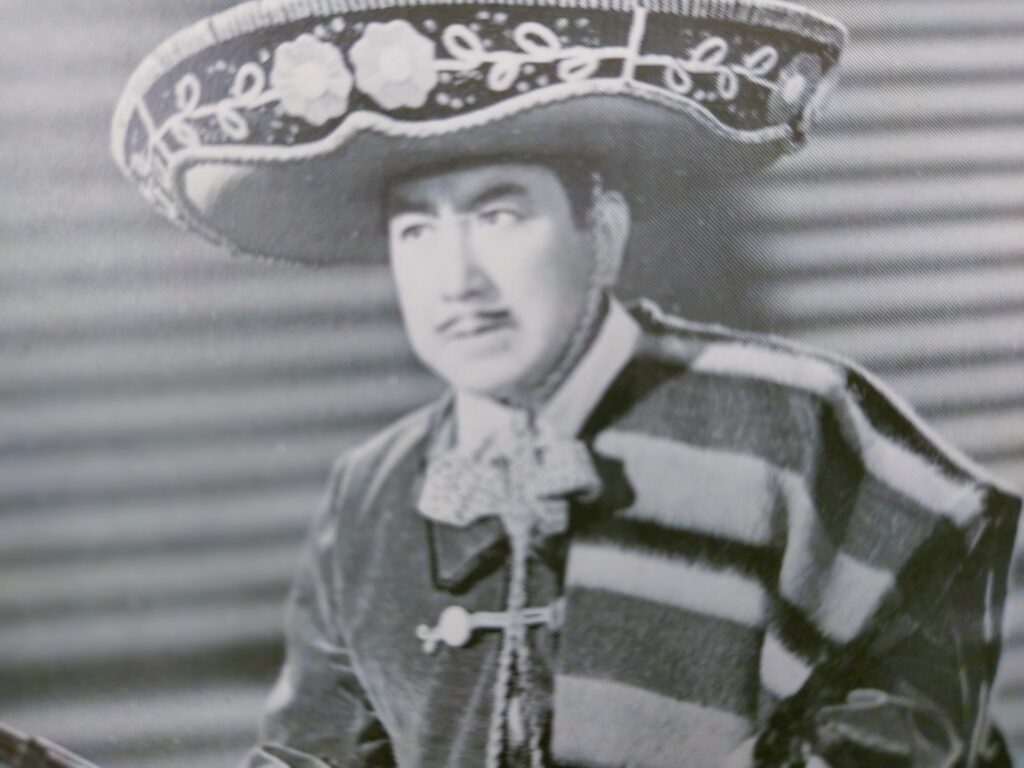

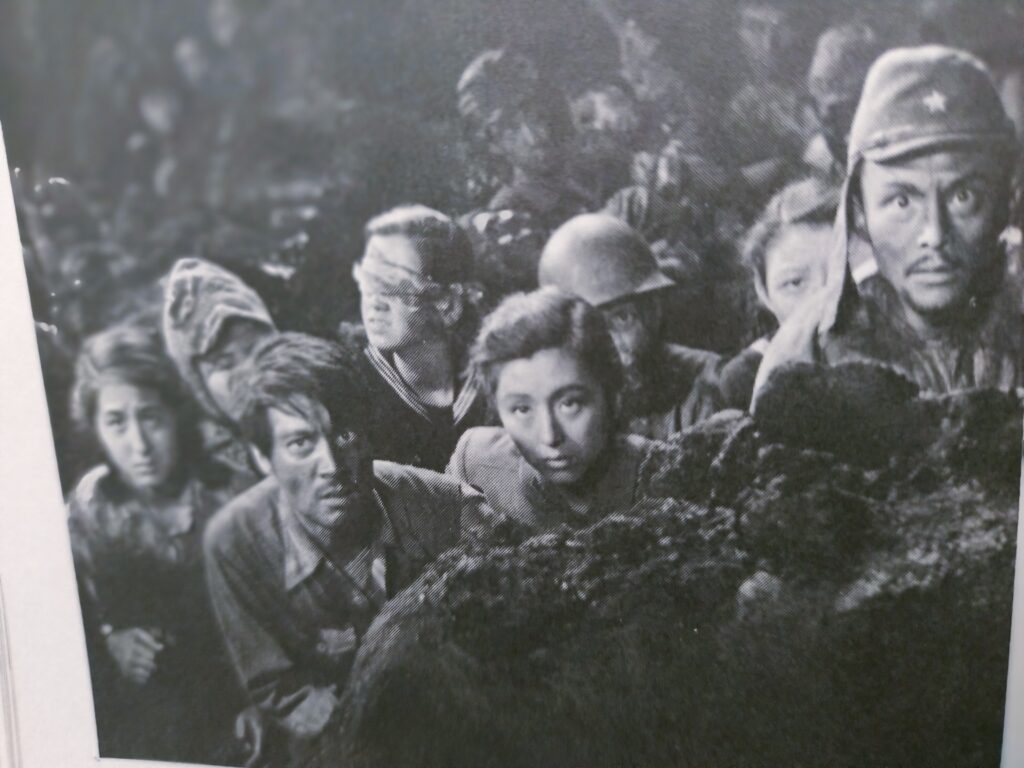

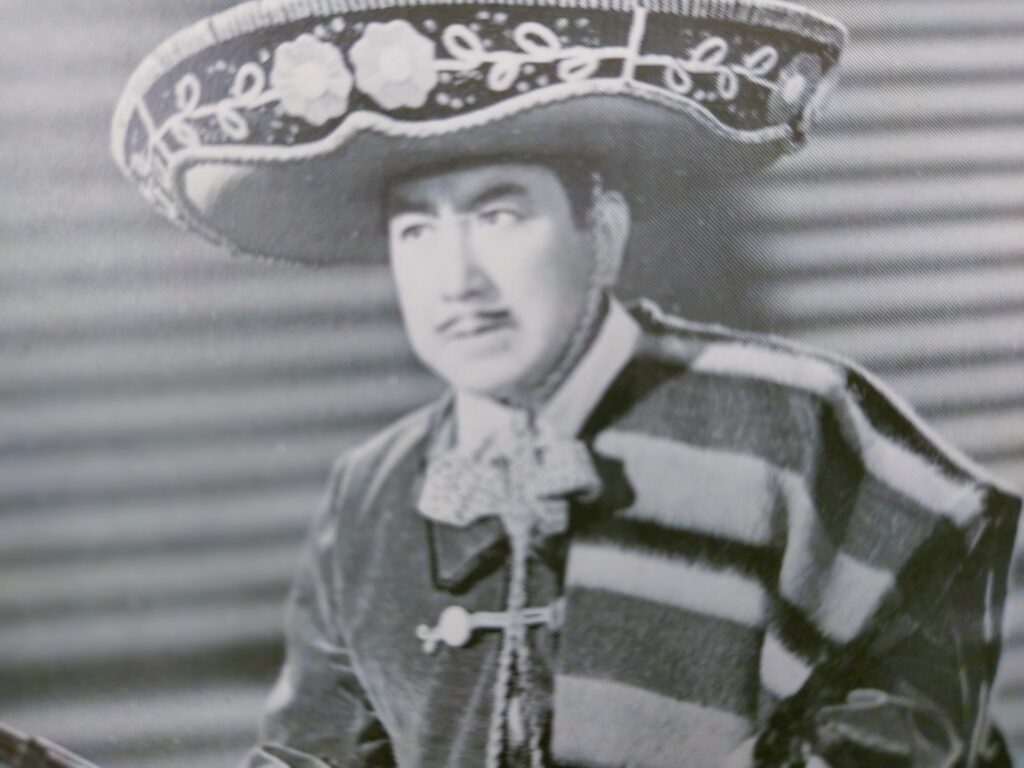

千恵蔵の現代劇「アマゾン無宿・世紀の大魔王』(1961年 小沢茂弘監督)

千恵蔵の現代劇「アマゾン無宿・世紀の大魔王』(1961年 小沢茂弘監督)

マキノらに誘われた千恵蔵は、東横映画の真のオーナーである東急の五島慶太との面談を要求し、その場で東横映画の重役に就任すること、また東横映画が独自の配給網を作ることを約束させた。

これはのちに、製作と配給を一つの会社に統合しての東映が発足するきっかけの一つともなった。

千恵蔵は、松田定次監督、脚本家の比佐芳武とともに東横映画に移籍し、のちの東映時代劇の興隆を担うこととなった。

1950年、GHQに気を使いながら、千恵蔵主演で「いれずみ判官」を製作した。

当時役者の小遣い稼ぎとして行われていた地方巡業での千恵蔵の当たり役「遠山の金さん」の映画化だった。

映画はヒットしシリーズ化され、千恵蔵の当たり役となった。

「いれずみ判官」第一作(1950年 渡辺邦夫監督)。右は花柳小菊

「いれずみ判官」第一作(1950年 渡辺邦夫監督)。右は花柳小菊

千恵蔵はまた、満映から帰還した内田吐夢監督の復帰第一作「血槍富士」(1966年)をはじめ、「大菩薩峠三部作」(1957年~59年)、「妖刀物語・花の吉原百人斬り」(1960年)などの内田作品に出演、監督ともども高い評価を得た。

このほか、1950年代の東映では、「いれずみ判官」シリーズなど、当代当たり役に出演を続け、「旗本退屈男」などの右太衛門とともにマネーメイキングスターとして会社を支え、絶大な威信を誇った。

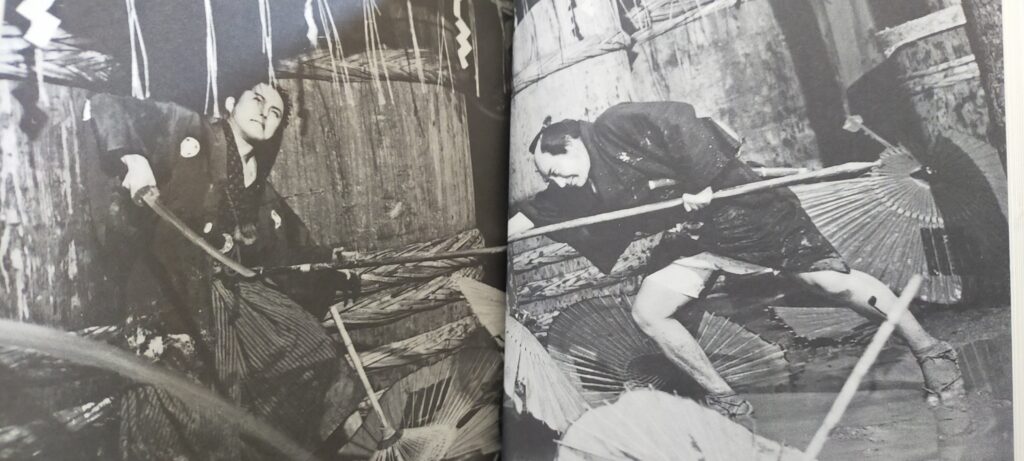

「血槍富士」の奴姿

「血槍富士」の奴姿

60年代に入ると千恵蔵、右太衛門両御大の出演作品の観客動員数に陰りが見え始めた。

折から日本映画全体の観客動員数も1959年を境に激減し始める。

東映は、両御大中心の時代劇から、集団抗争劇、任侠ものなどの新傾向の作品を模索せざるを得なくなり、千恵蔵も集団劇の一人として出演するなどする。

それでも東映そのものの凋落に歯止めがかからず、当時の京都撮影所長岡田茂から千恵蔵が専属契約の打ち切りを通告されたのは1965年のことだった。

千恵蔵はその後も重役として東映に残り、その後のヒット路線となる任侠映画や、異色作「日本暗殺秘録」(1969年 中島貞夫監督)、やくざ映画に政治的波形を持ち込んだ「日本の首領・完結編」(1978年 中島貞夫監督)などにもその姿を見せた。

一方の右太衛門は任侠映画への出演を拒否し、東映を去って活躍の場を舞台に移していった。

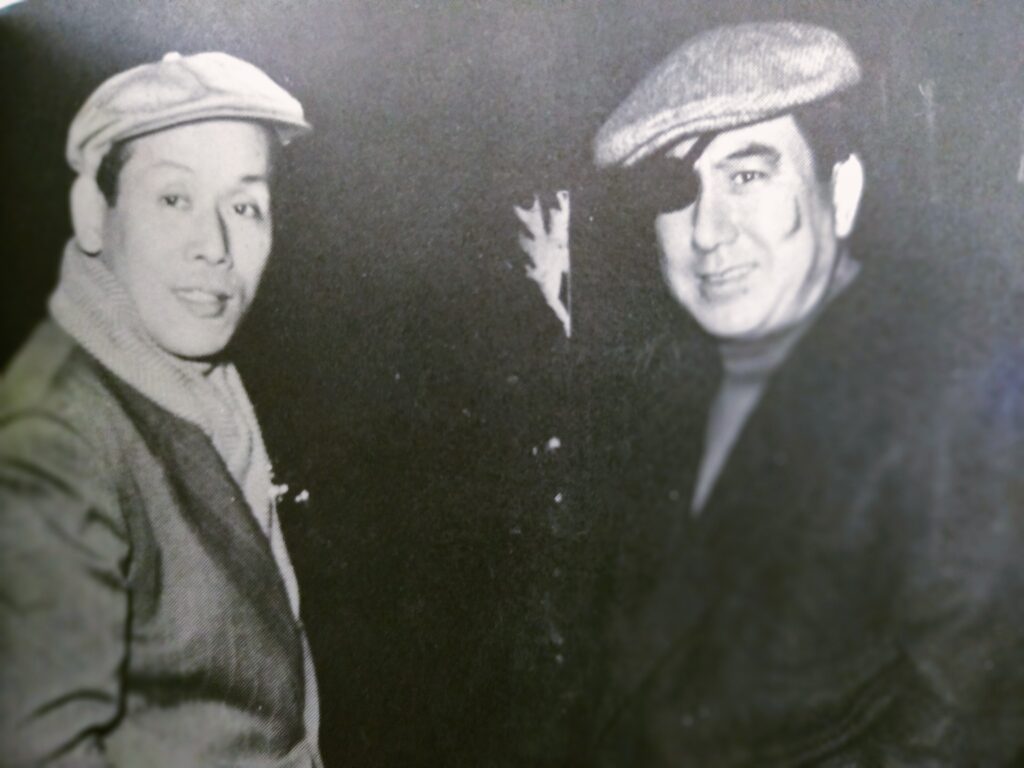

岡田茂(左)らと談笑する晩年の千恵蔵

岡田茂(左)らと談笑する晩年の千恵蔵

千恵蔵の履歴を見てゆくと、戦前に自らの千恵蔵プロダクションの運営に関わったことからくる経営感覚と自らの役柄を固定しない柔軟性があることがわかる。

「鴛鴦歌合戦」の飄々とした青年ぶり、「血槍富士」での実直・素朴な中年下郎ぶり、「日本暗殺秘録」での狂信集団の老黒幕ぶりを見るにつけ、演技者としての素質・素材の良さに改めて感心する。

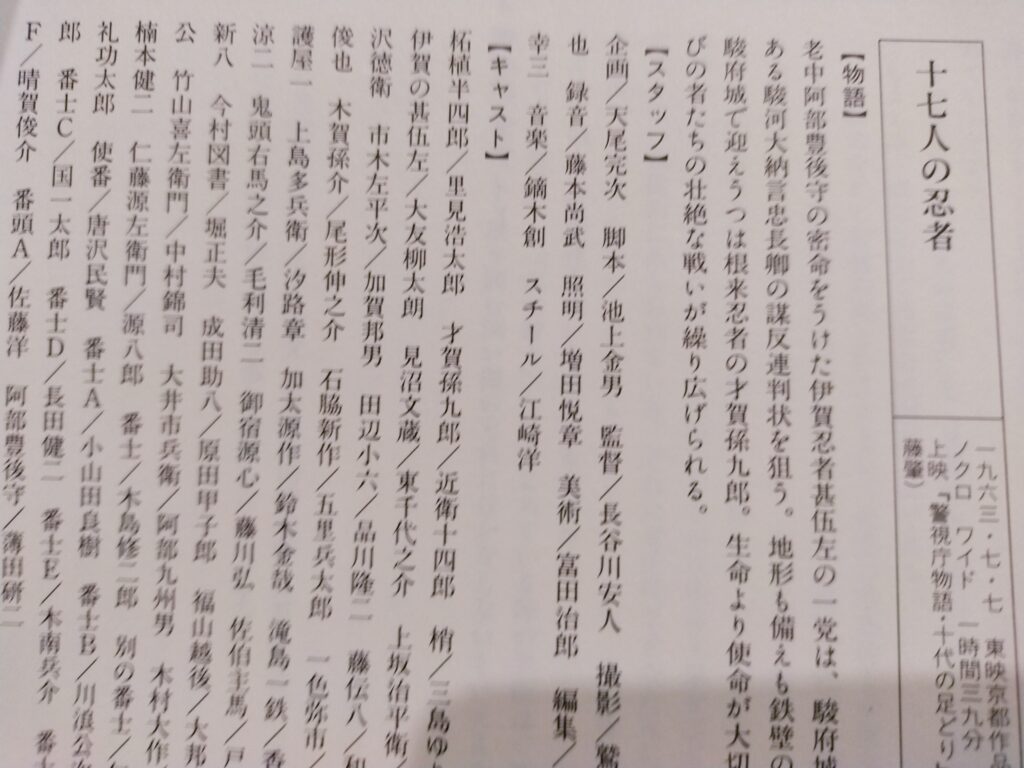

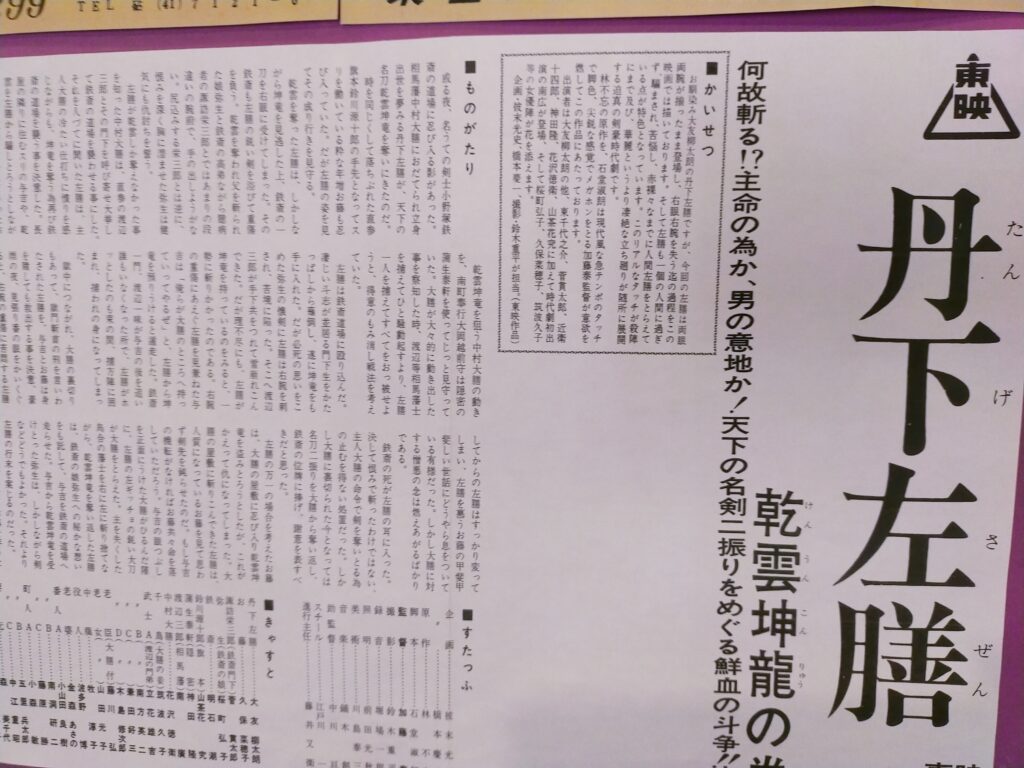

では、東映時代劇の最終場面であり、千恵蔵の定番時代劇の末期である60年代に入ってからの作品を、ラピュタ阿佐ヶ谷の「東映時代劇まつり」から3本見てみる。

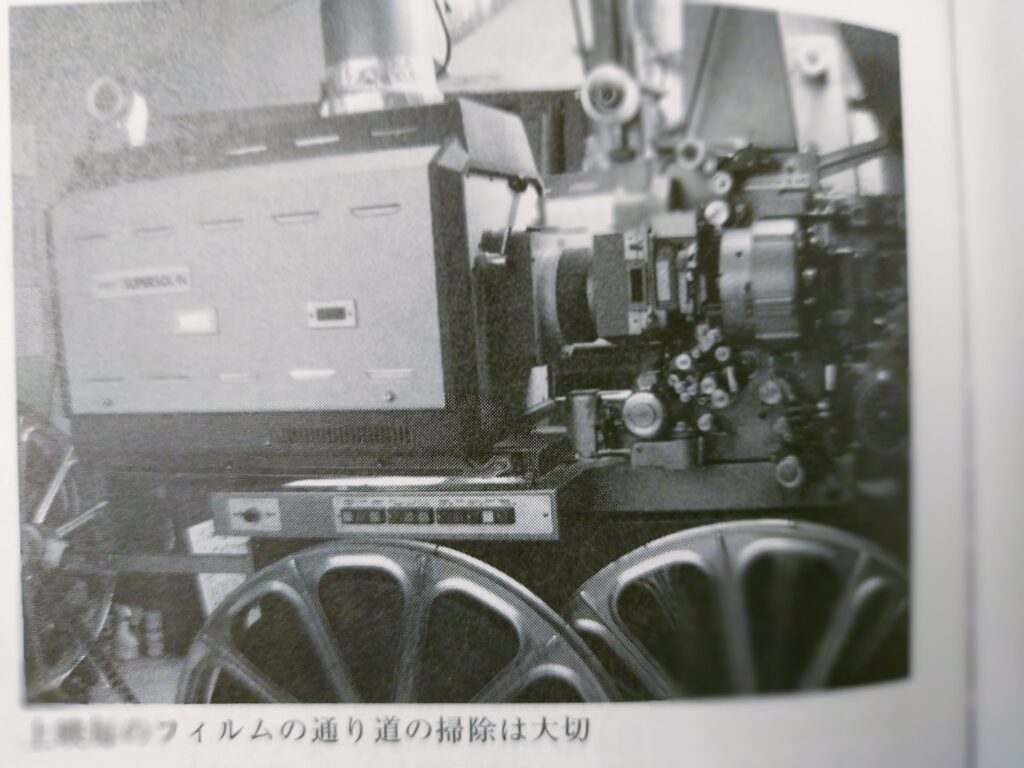

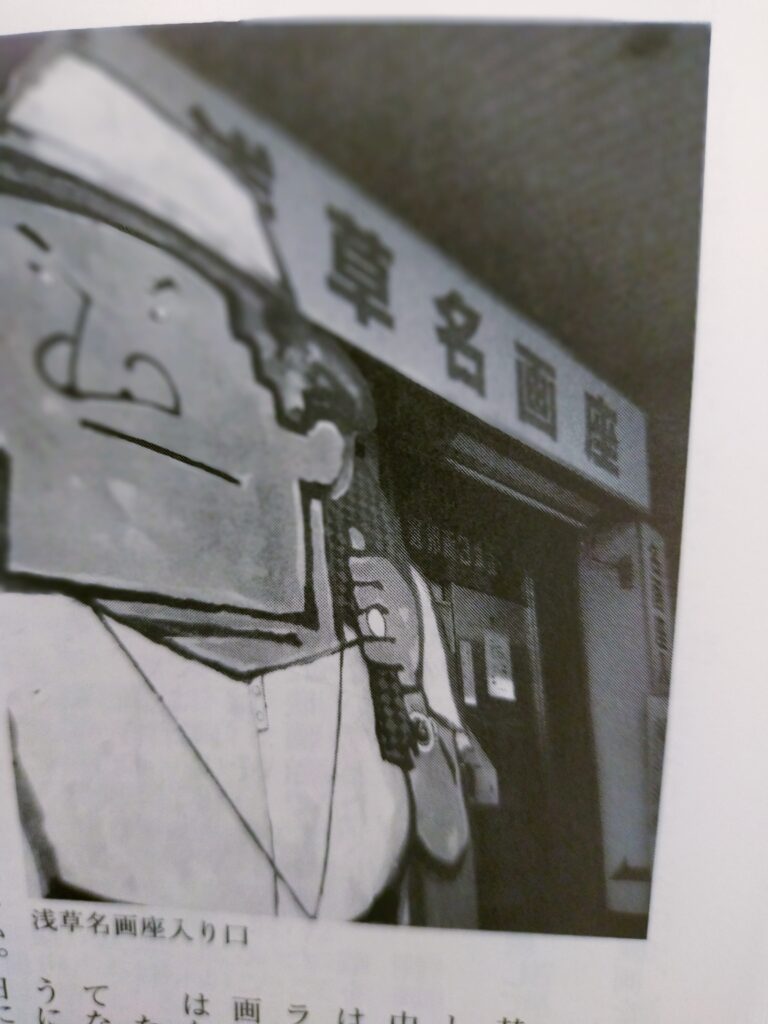

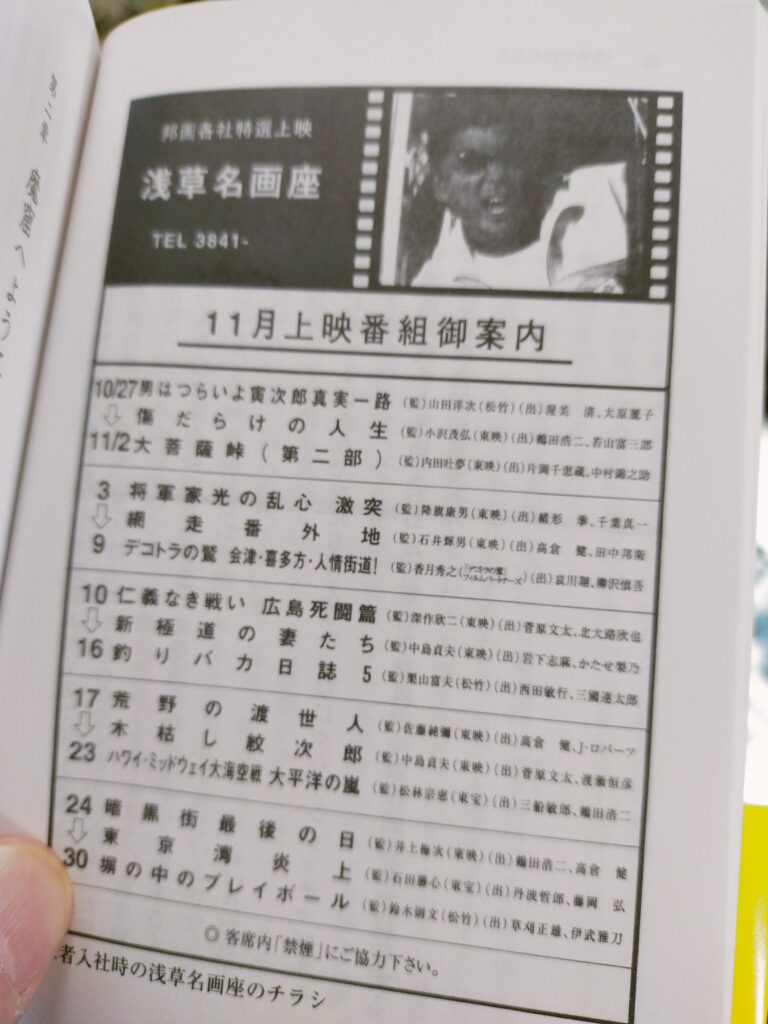

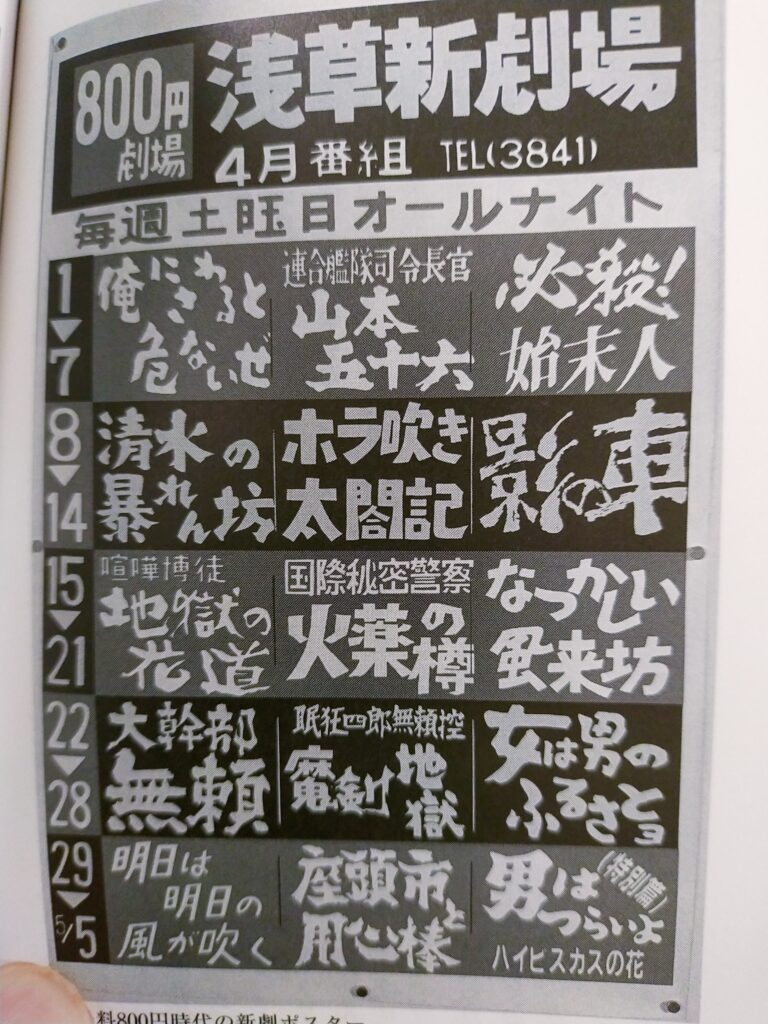

ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーには、東映から35ミリ上映用プリントが届いていた

ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーには、東映から35ミリ上映用プリントが届いていた

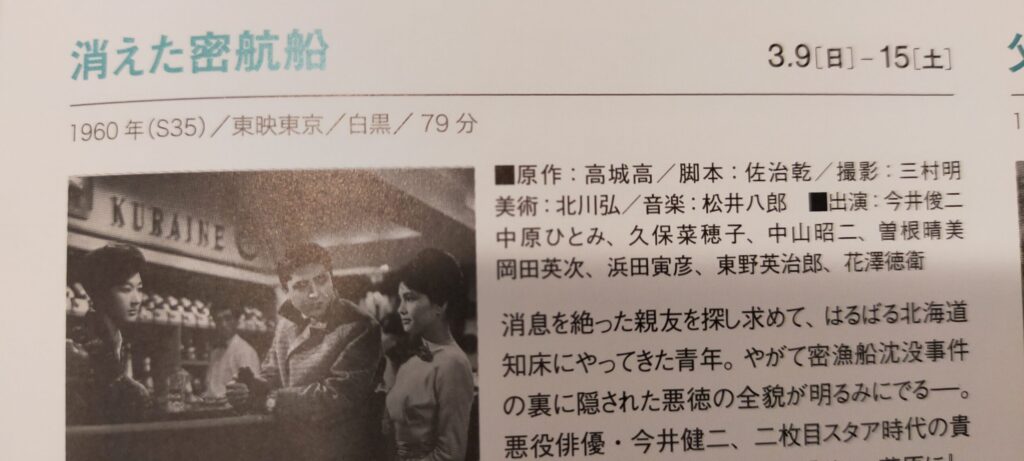

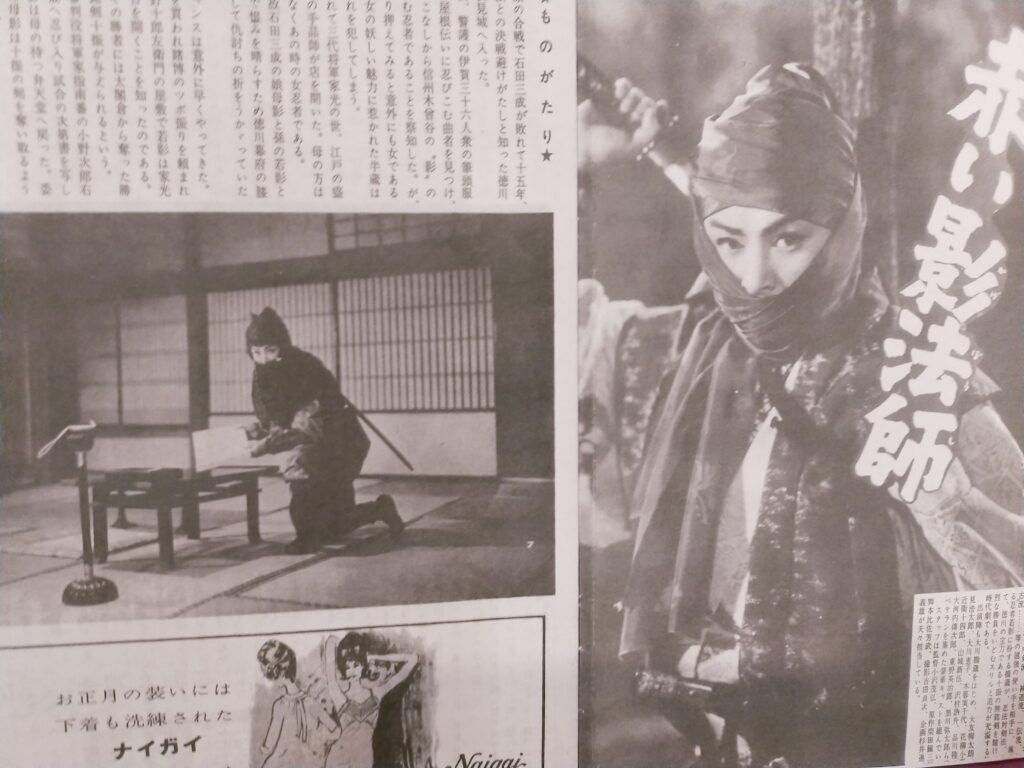

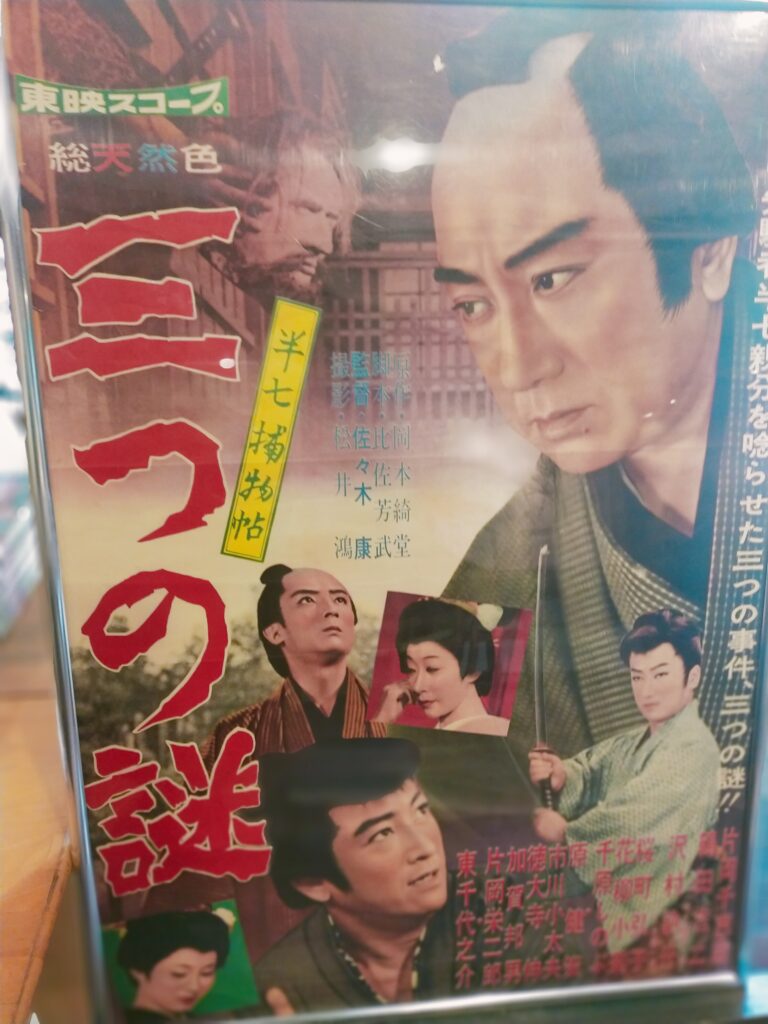

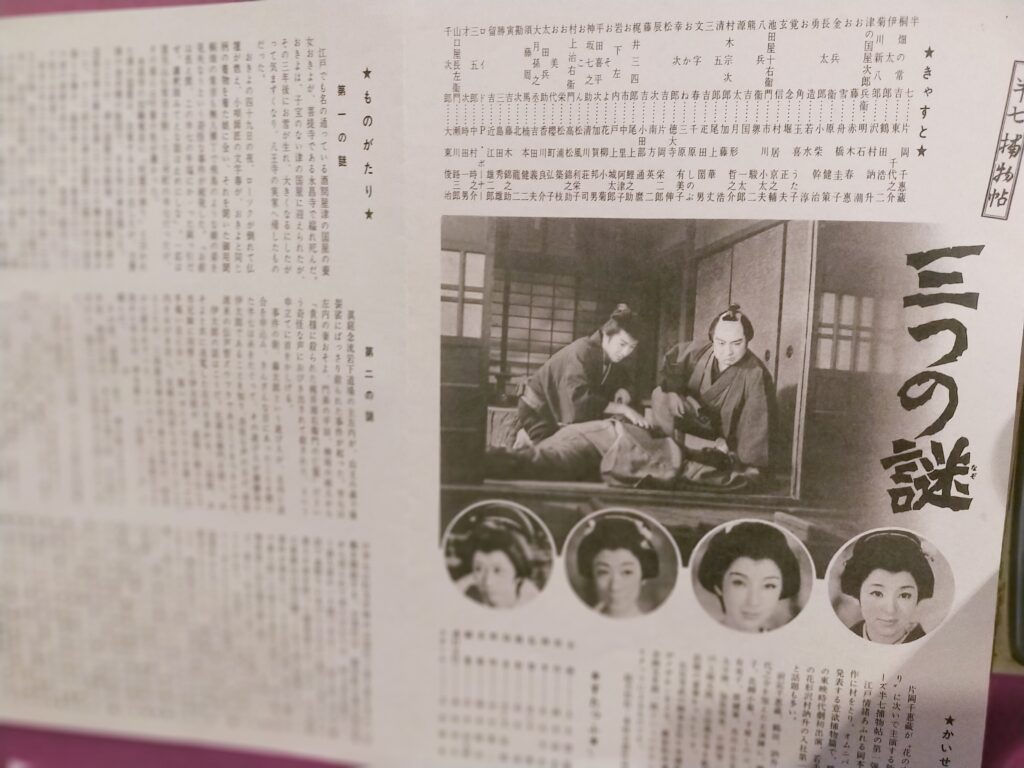

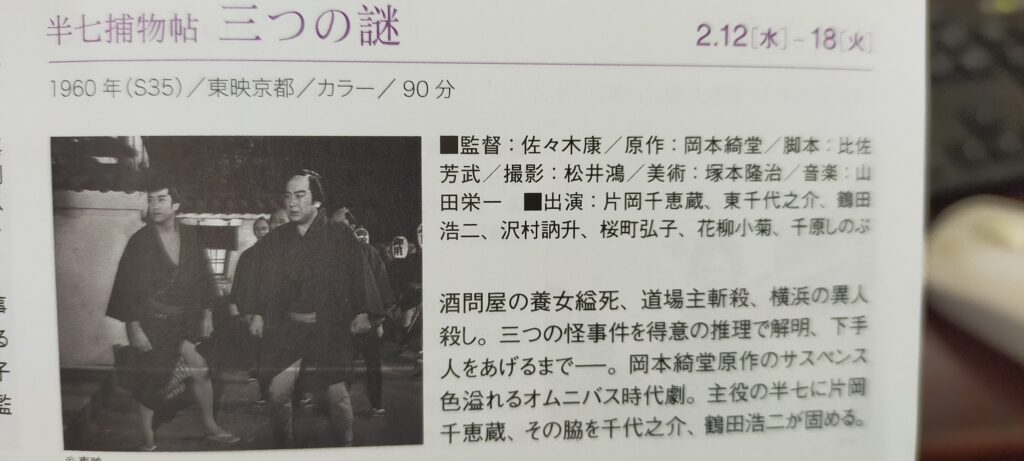

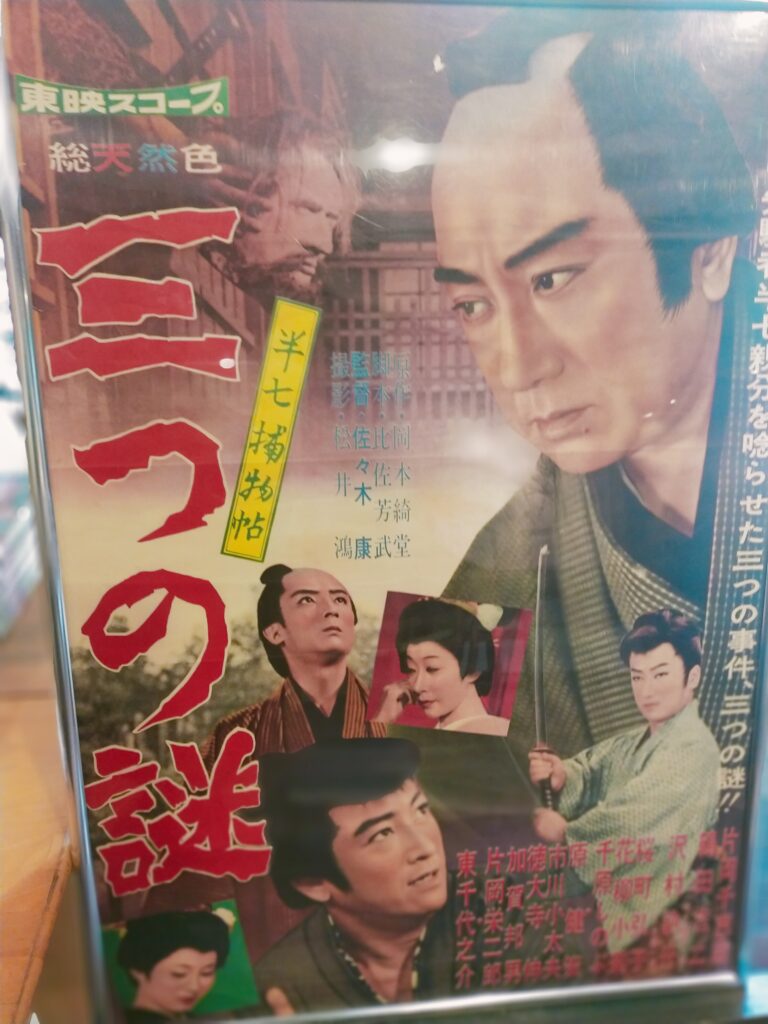

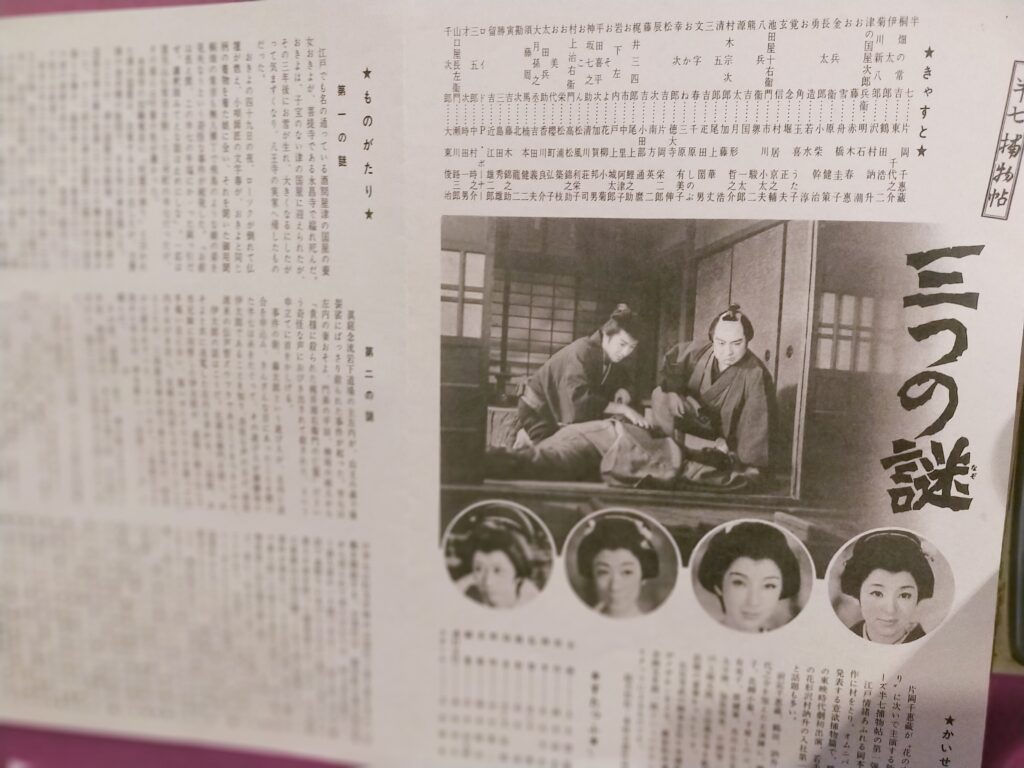

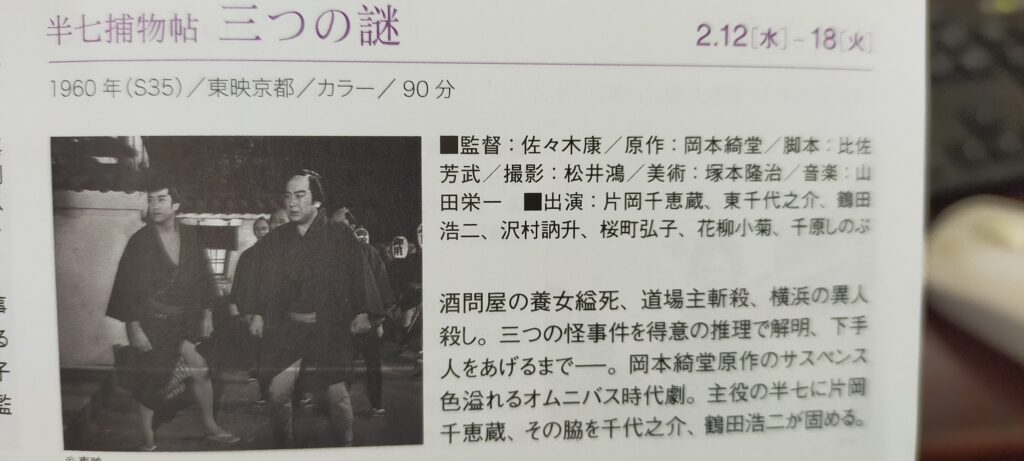

「半七捕物帖・三つの謎」 1960年 佐々木康監督 東映

「半七捕物帖」は岡本綺堂という、明治生まれの小説家による新聞小説が原作。

江戸時代に三河町の半七親分と呼ばれた岡っ引きの捕物を江戸情緒豊かにまとめて人気を博した。

この小説の成功により後年「銭形平次」「人形佐七」「若様侍」などの捕物帖小説が生まれた。

「半七捕物帖」の戦後唯一の映画化が本作。

おそらく東映が期待したほどヒットはしなかったのだろう、シリーズ化はされなかった。

テレビドラマとしては1966年からの長谷川一夫主演によるものが極めつけで、その後は、尾上菊五郎、里見浩太朗なども演じている。

原作が半七の華々しい活躍よりも江戸の市井の様相や人情を伝えることに力点が置かれていたことから、長谷川一夫のキャラクターにふさわしかったようだ。

映画界では、60年代に入ってから、千恵蔵の看板シリーズである「いれずみ判官」が62年に終了するなど、50年代までの絶対的人気に衰えが目立っていた。

千恵蔵主演のシリーズもの時代劇は製作されず、「十三人の刺客」(63年)など集団抗争劇に出演したり、「俺は地獄の手品師だ」(61年)など、刀を拳銃に持ち替えた現代劇に活躍の場を移していった。

演技者として晩年を迎えようとしていた千恵蔵だが、本作「半七捕物帖」では持ち味を発揮した。

年齢からか、江戸の腕利き岡っ引きとしては機動性に欠けるが、鋭い推理とあふれる人情味はますます健在で、原作「半七」が持っているであろう、江戸情緒を舞台にした岡っ引きの親分にふさわしかった。

共演は、番頭格の子分に東千代之介、半七の手先となる町の遊び人に鶴田浩二、愛人のために誤って異人を斬ることになる若侍に沢村訥升。

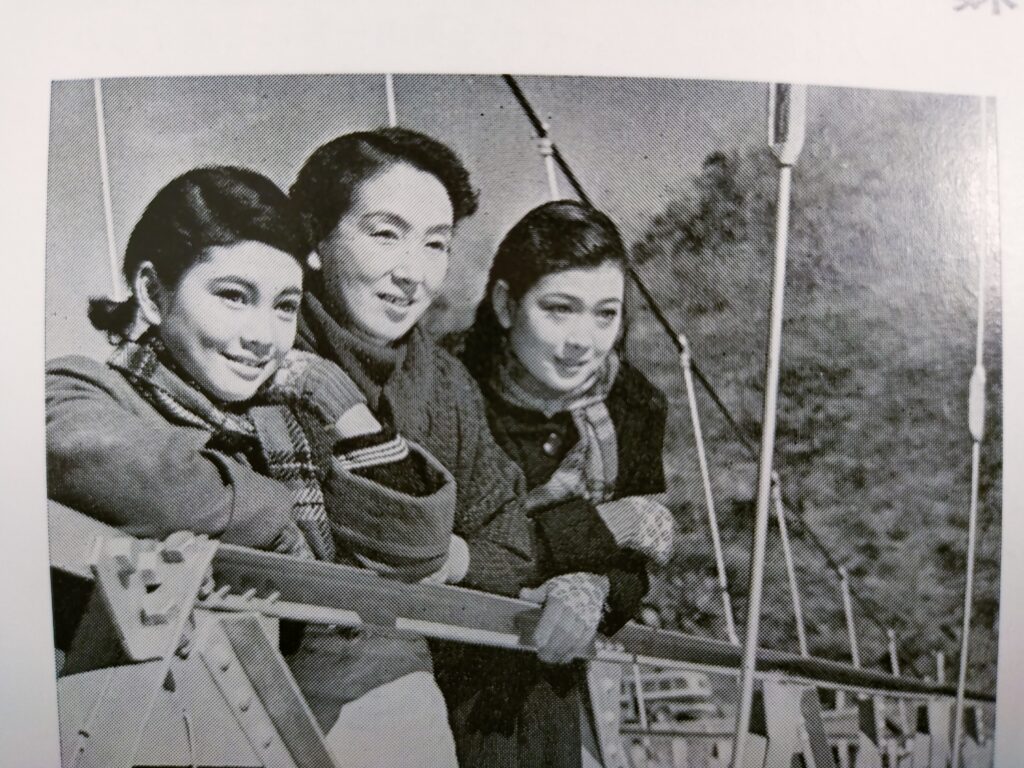

女優陣には千原しのぶ、花柳小菊のベテラン陣に、若手から東映三人娘のひとり桜町弘子。

ここでは全員妙におとなしく演じており、決して御大の演技の邪魔をしないのは、さすが東映時代劇で培ってきた俳優陣のチームワーク。

唯一、映画では新人と思われる沢村だけがガツガツとした動きを見せた。

監督は戦前の松竹大船で清水宏、小津安二郎の助監督に付いた佐々木康に、脚本:比佐芳武、編集:宮本信太郎の東映時代劇黄金コンビ。

だが、このコンビでも時代劇黄金時代のテンポがでない、いつものキレがない。

あるのは静かな調子で御大千恵蔵の人情味と人の好さが醸し出す江戸情緒。

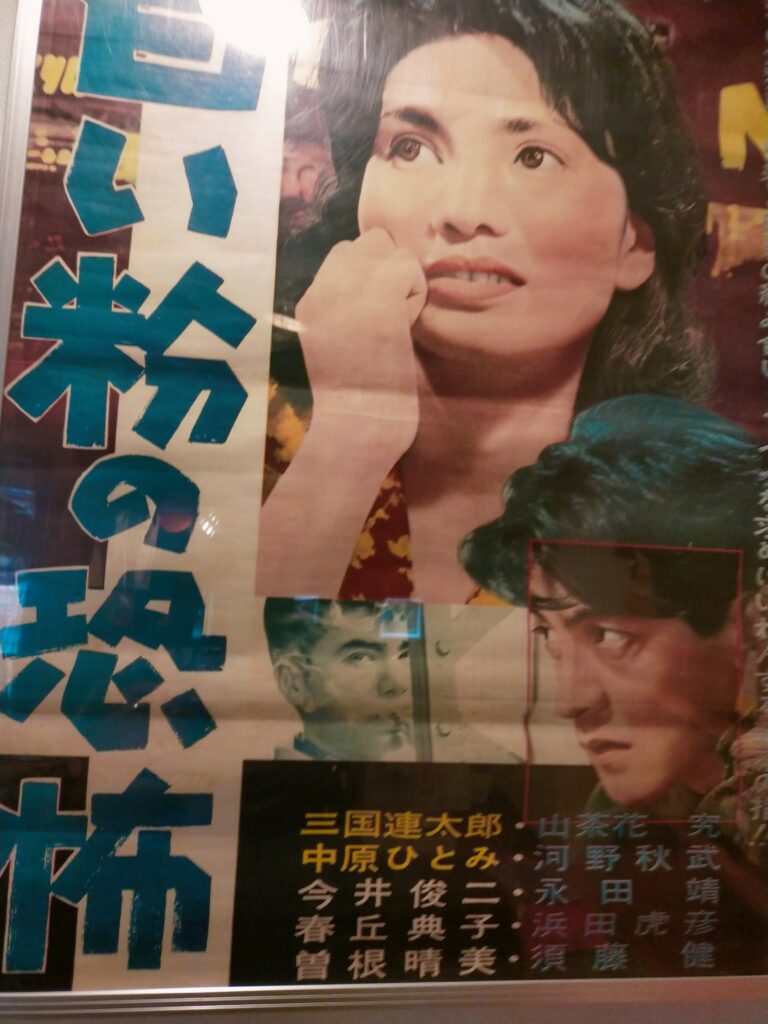

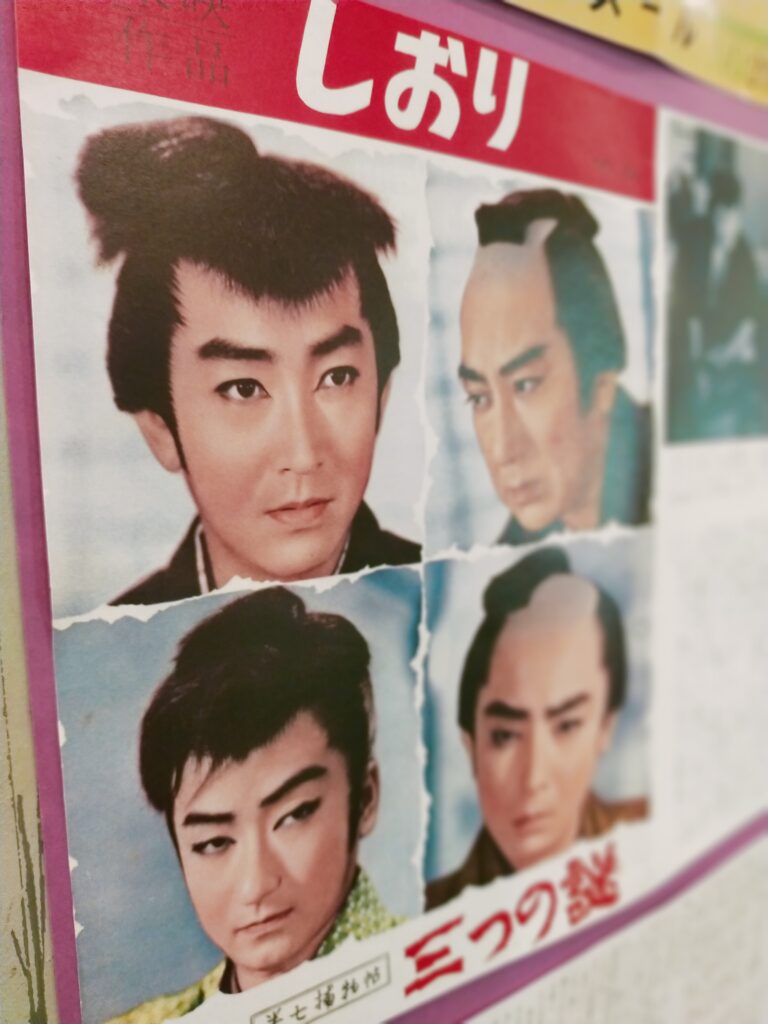

プレスシート。左下が沢村訥升

プレスシート。左下が沢村訥升

映画は3話構成のオムニバス方式。

千恵蔵らはもちろん、鶴田、千原などは2話、3話とまたがって登場する。

オムニバス構成は、緊張感の持続と展開の早さを狙った新工夫ではあるが、なにせ映画全体を流れる基調は、御大の人情味あふれるゆったりとした江戸情緒。

工夫が斬新とはなっていない、それがいいのだが。

東映撮影所のそして時代劇のお約束として、奉行所役人(武士)と岡っ引き(町人の身分外に位置する、無宿もの、やくざ者)の、決して越えられない身分の違いをきっちりと描き分けている。

また映画全盛期ならではの贅沢が垣間見える。

例えば横浜異人用の遊郭のセットが、ワンカットだけなのに、顔見世の建物の作りと奥に潜む白く首を塗った女郎達の妖艶がしっかり作り込まれていていた。

監督が都度指示したというより、勝手知った撮影所のスタッフが脚本の意を得て準備したものなのだろう。

このように、女優の歩き方、口調、シナの作り方、着物の襟の着こなし、ひいては玄人筋の女性の描き方など、時代考証以前の当時の風俗の再現は、東映時代劇を見る楽しみの一つである。

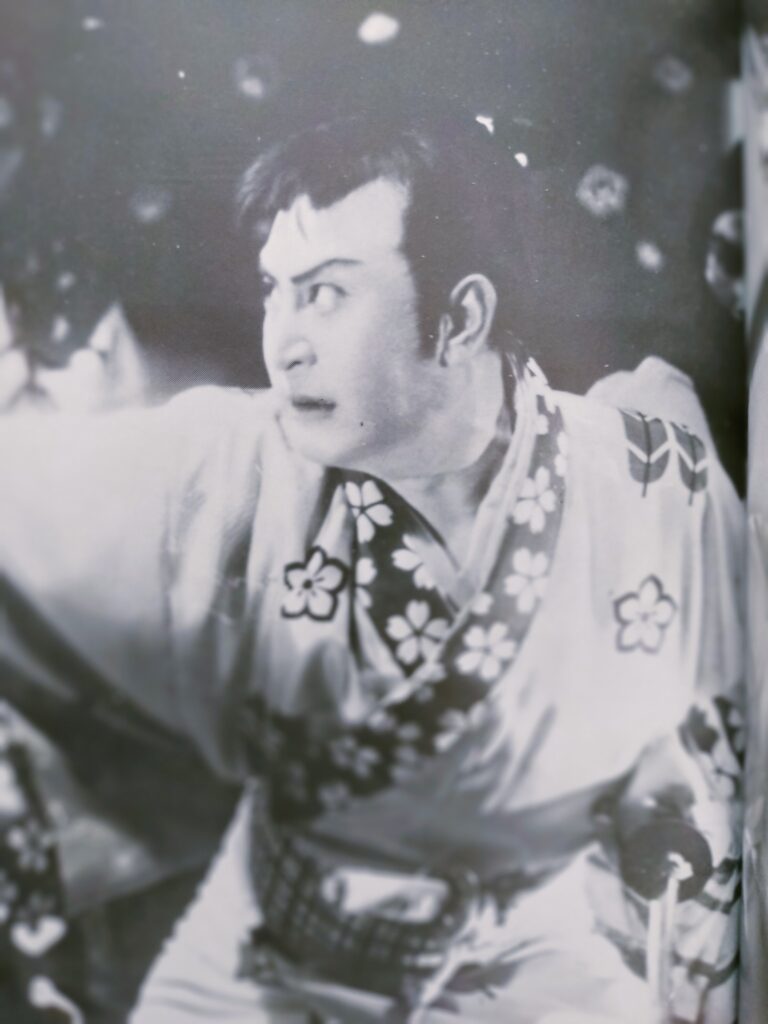

若侍役の沢村訥升という若手は、歌舞伎出身なのか、走っても頭の位置が動かないうえに、腰が据わった太刀さばきを見せる。

何より、見得を切る時の目や唇のひん剥き方が、白塗りドーランと合わせてサイレント時代劇の剣戟スターのようで、逆に新鮮味があった。

時代劇新スターの素質は十分とみたが、出てきた時代が遅かったのか、その後の活躍を寡聞にして知らない。

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

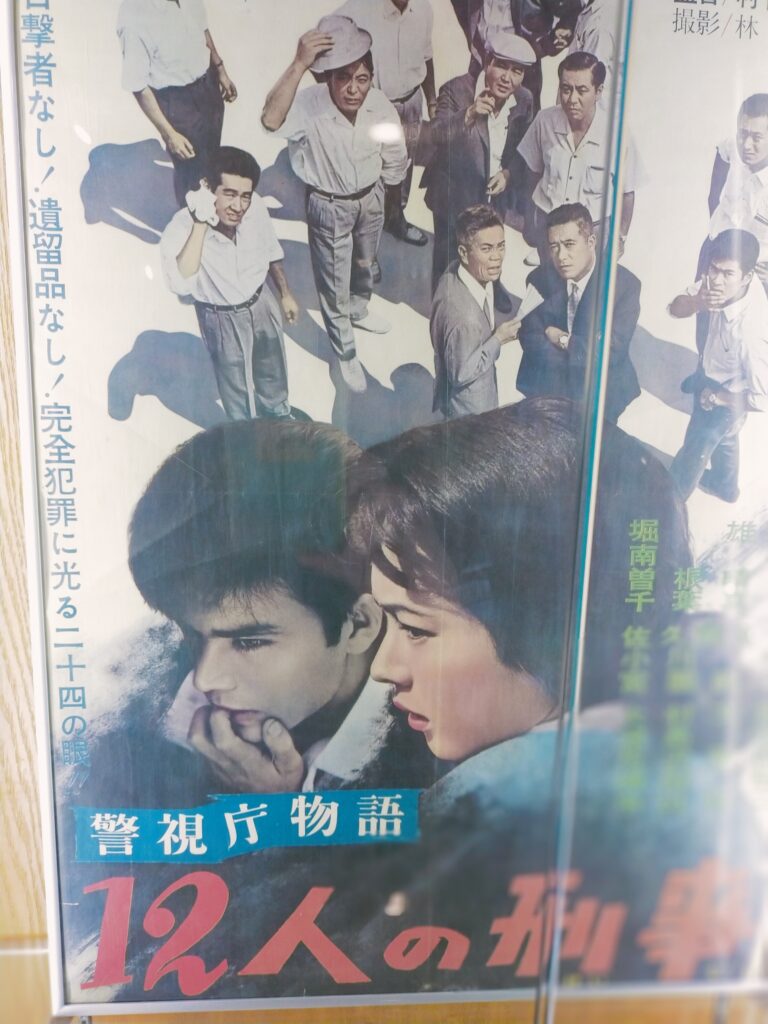

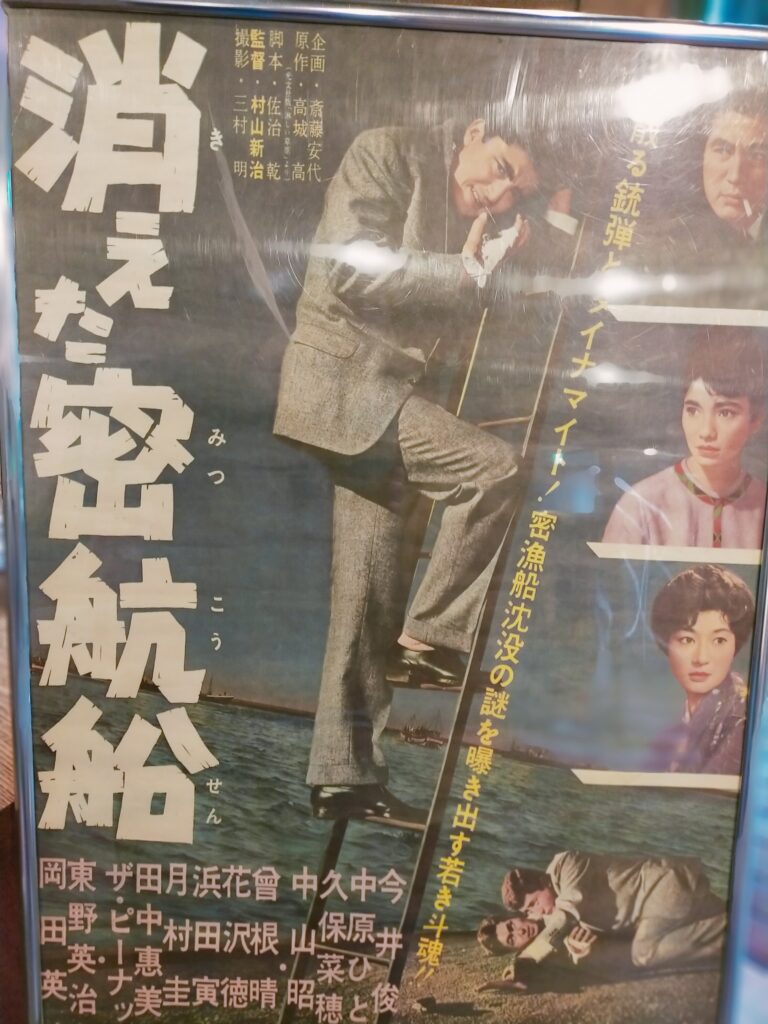

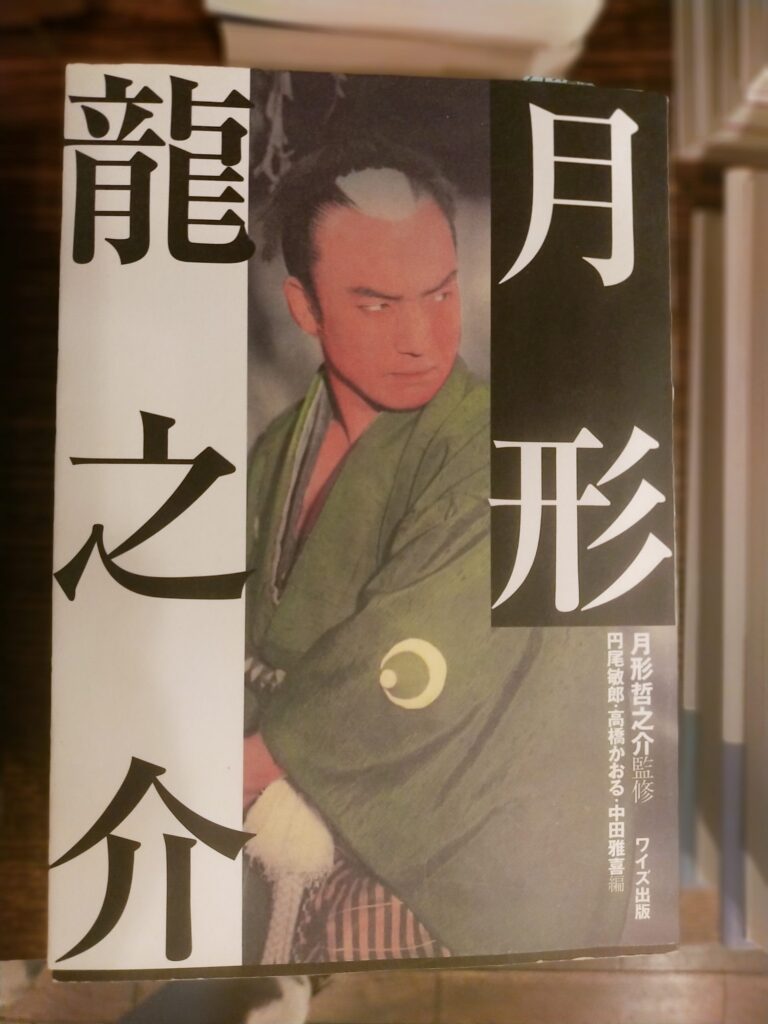

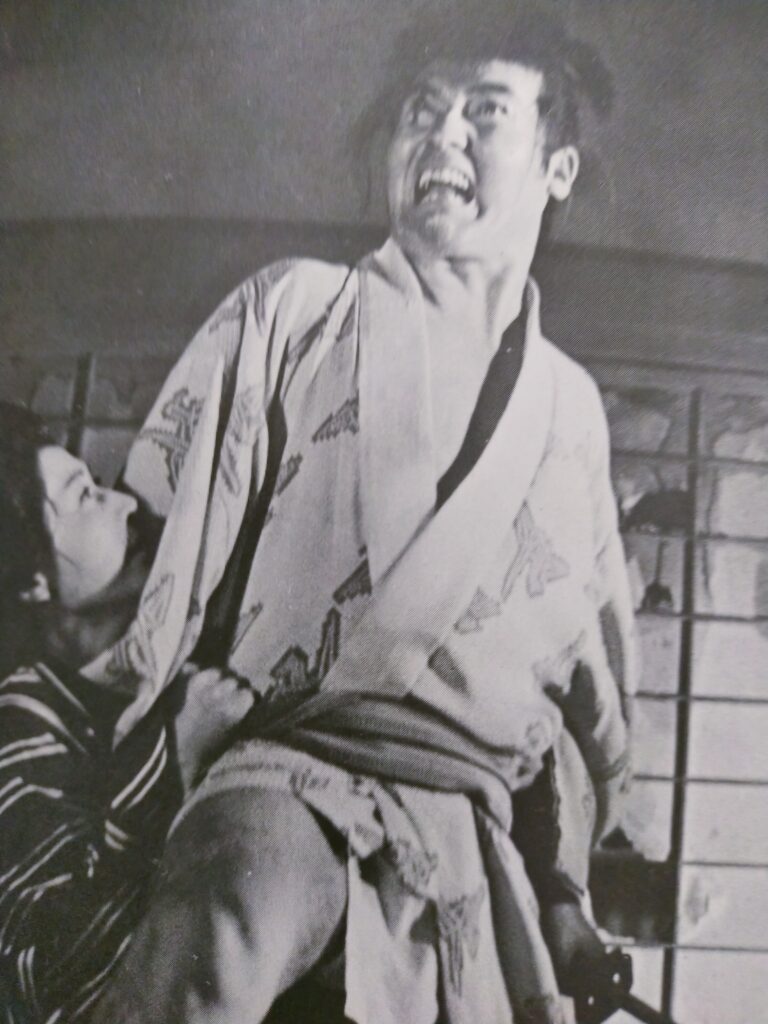

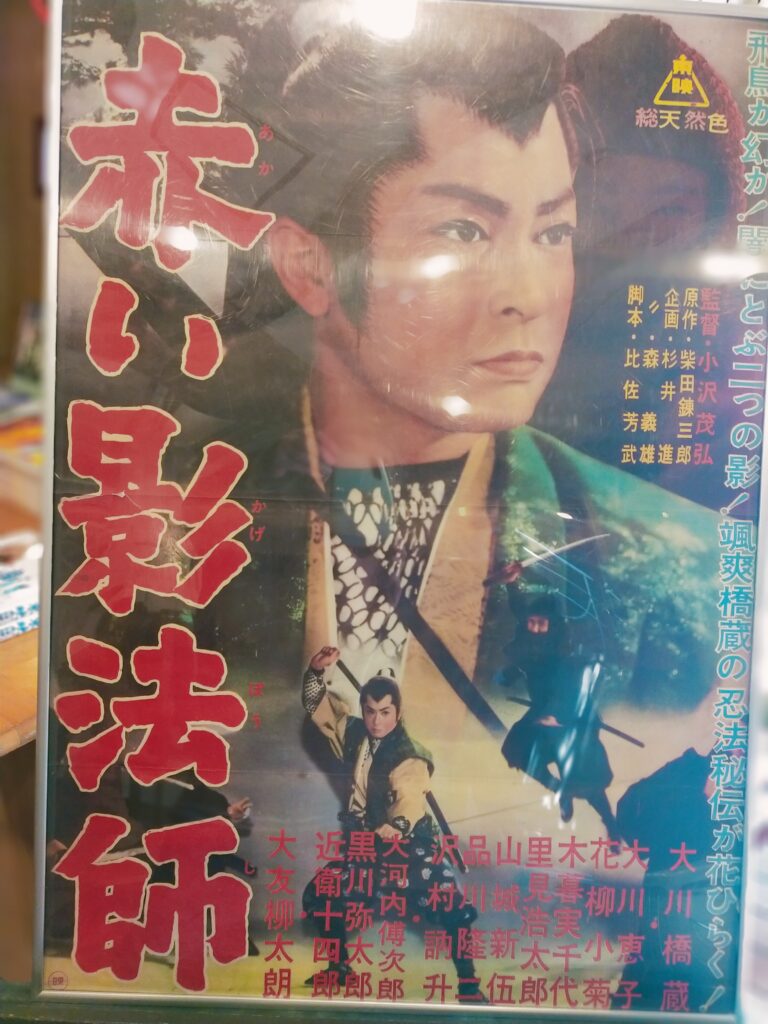

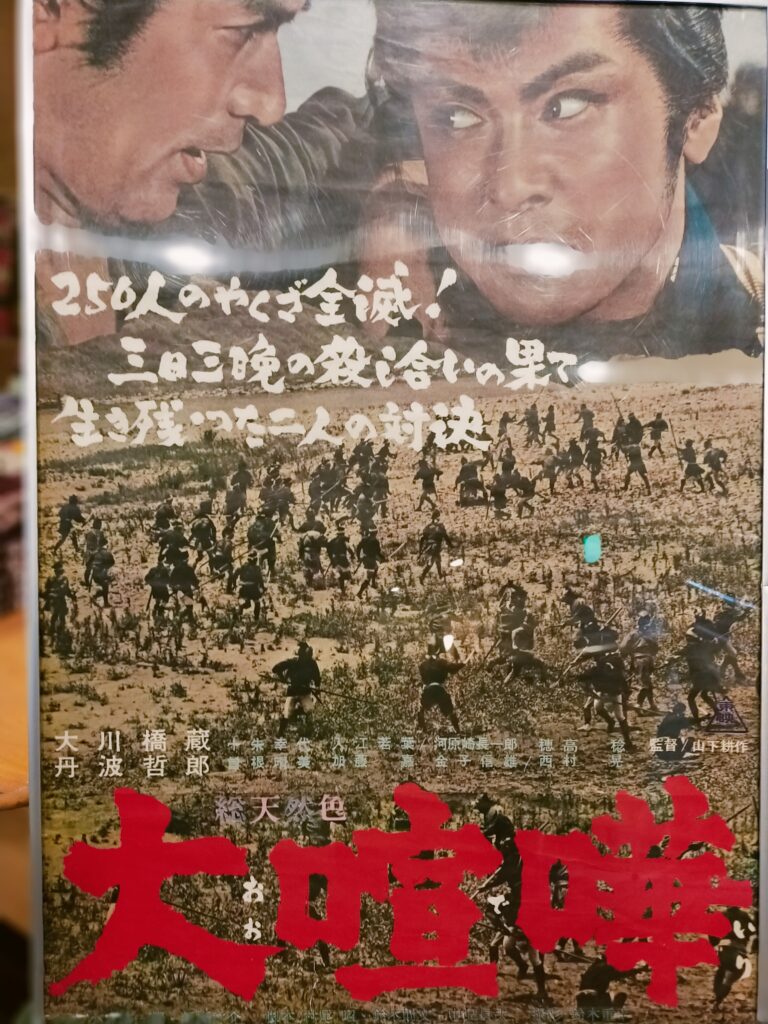

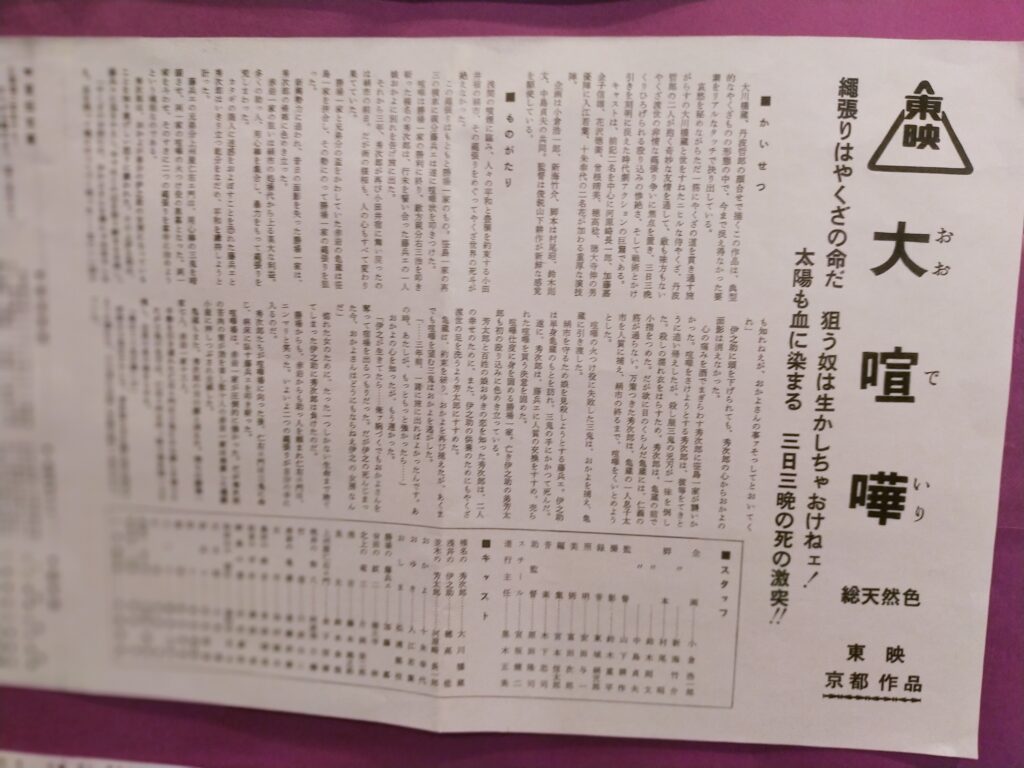

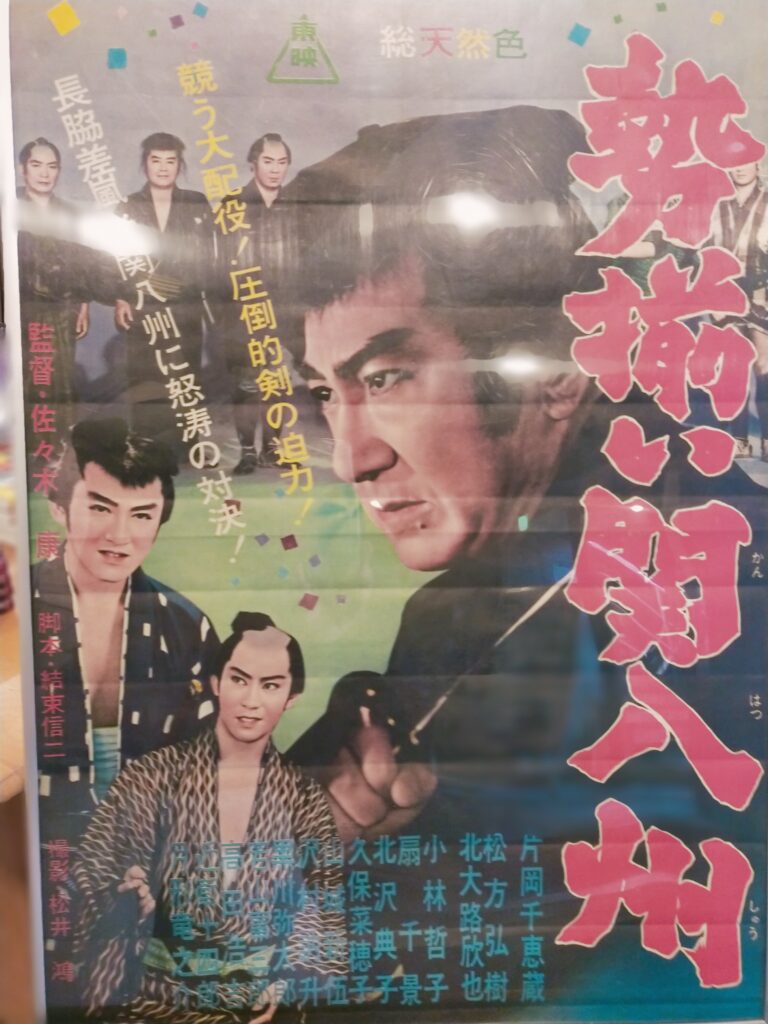

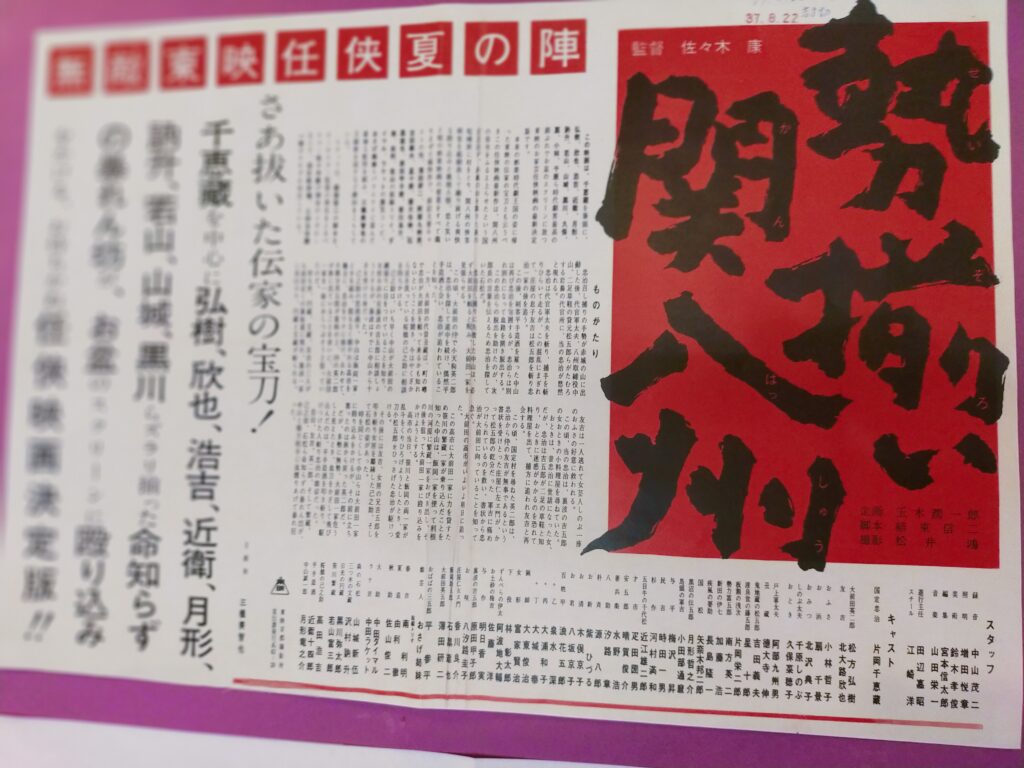

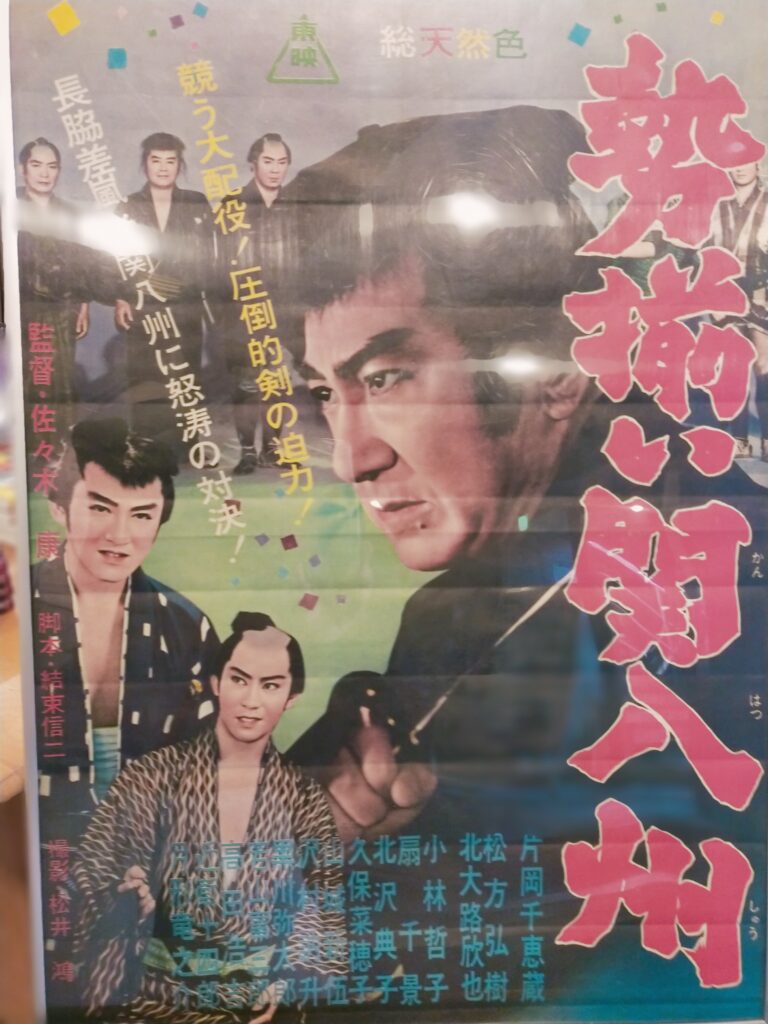

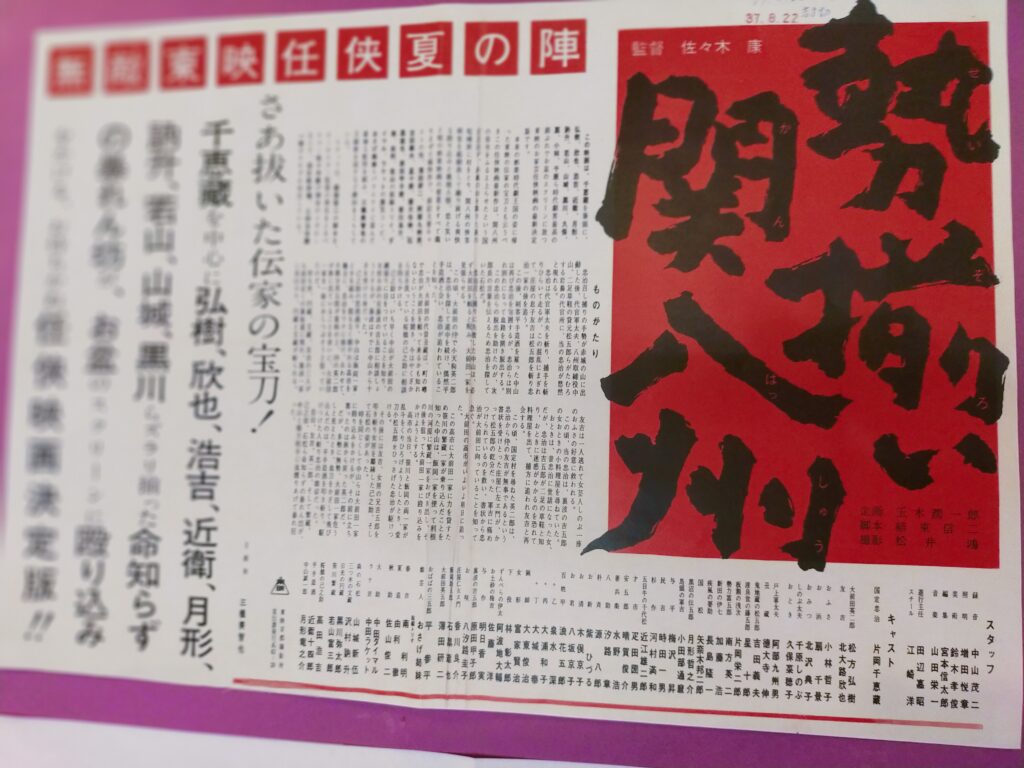

「勢揃い関八州」 1962年 佐々木康監督 東映

実年齢が還暦近い千恵蔵が國定忠治を演じるセミオールスターもの。

忠治の味方に、高田浩吉、北大路欣也、松方弘樹、若山富三郎、山城新伍。

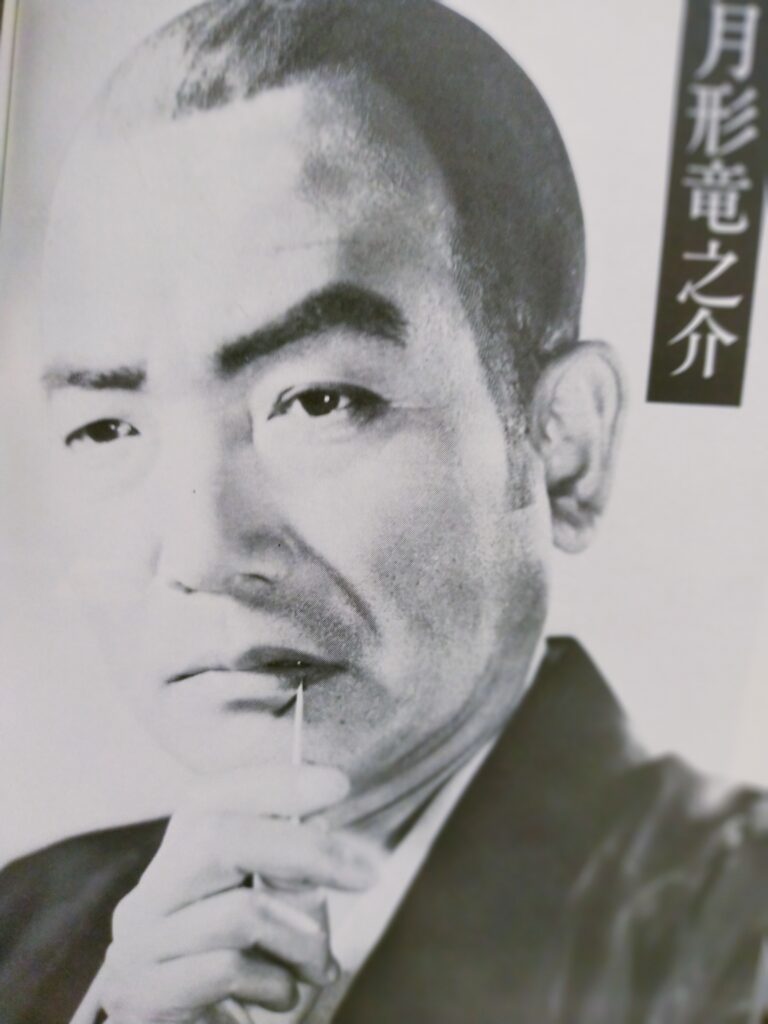

敵方に月形龍之介、近衛十四郎。

女優陣は久保菜穂子、扇千景、北沢典子。

配役をみると男優陣は若手抜擢、女優は新東宝など他社からの移籍組が多く、顔ぶれが50年代の東映時代劇から様変わりしている。

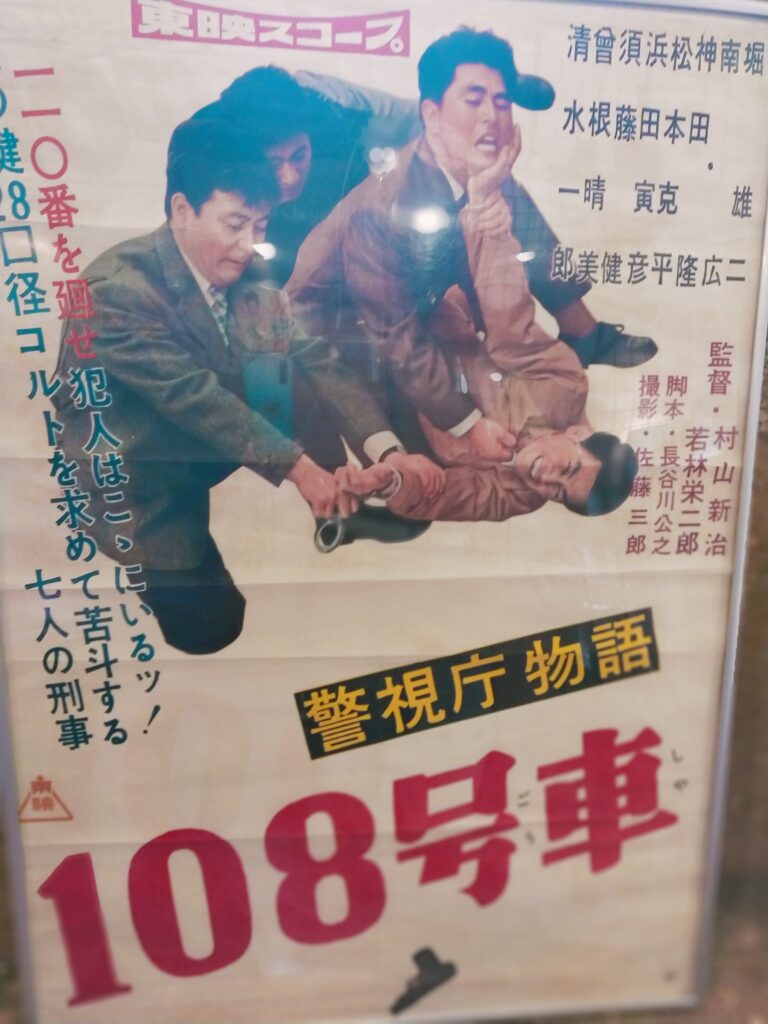

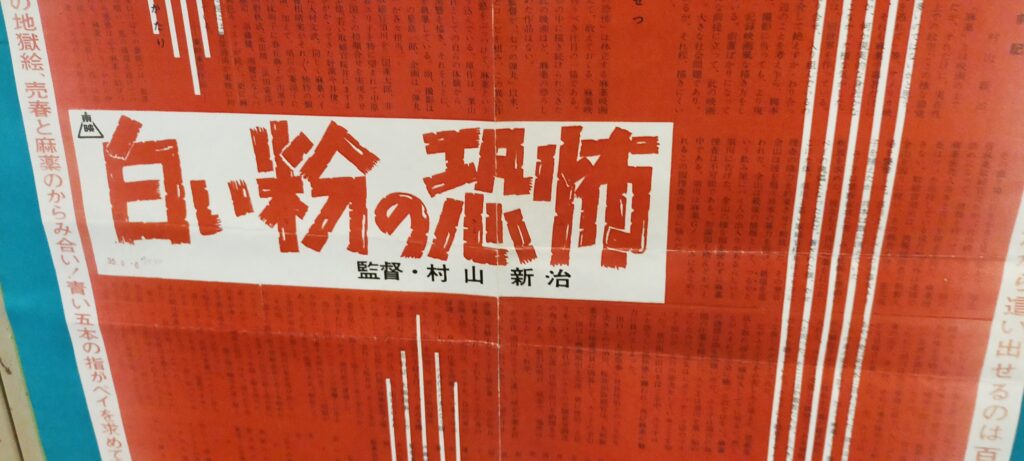

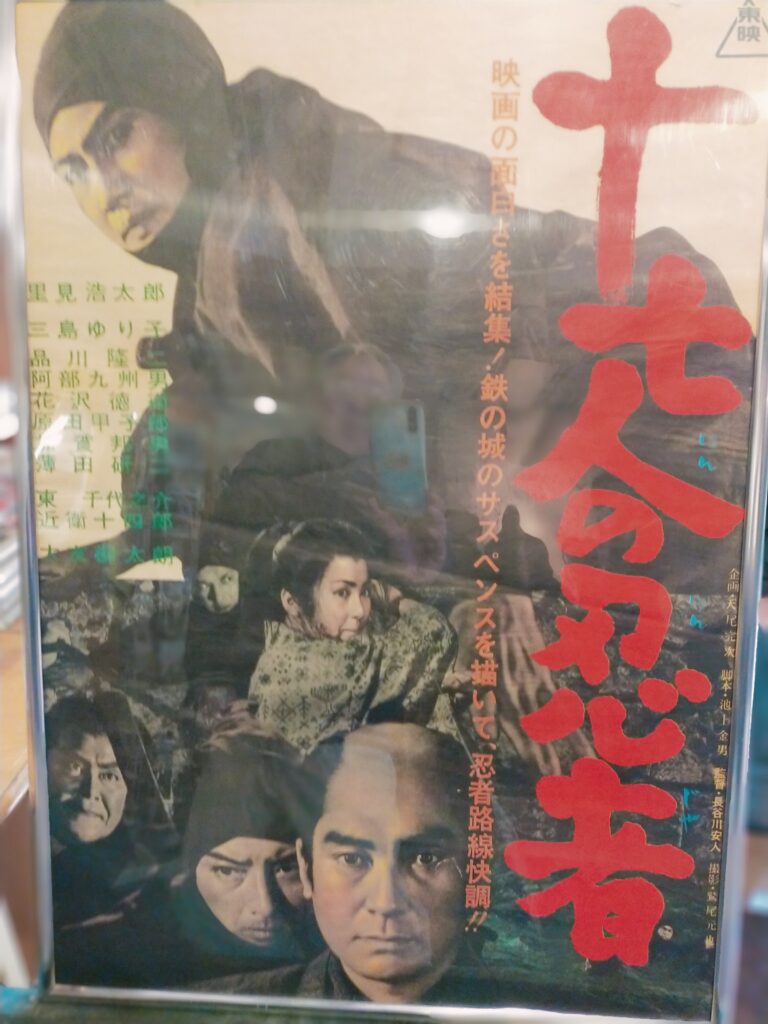

オリジナルポスター

オリジナルポスター

弱気を助け強きをくじく。

己の身分はわきまえ(やくざ者は士農工商の身分制度の外)、義理人情に厚く、金払いはよい。

それゆえに男は従い、女は慕う。

子分を従えれば常に冷静沈着、統率力十分。

千恵蔵が演じると、完全無欠過ぎる國定忠治もなぜか納得がゆく。

当時の東映の新鋭脚本家だった結束信二のシナリオには、新趣向として登場人物らの葛藤なども描かれる。

例えば、関八州の代官として忠治に立ちはだかる月形龍之介と、浪人として忠治を付け狙う平手深酒(近衛十四郎)の千葉道場以来の腐れ縁とその後の二人の分かれ道を述べてみたり。

忠治の子分格だったヤクザが代官から十手を預かり、目明しとなったがために分不相応に成り上がり、女(久保菜穂子)を巡って忠治と対立したり。

唐突に、森の石松を登場させてみたり。

殺陣の場面ももはや千恵蔵の威光に乗っかることもなく、北大路、松方の若手二人に大暴れさせ、また殺陣の舞台も、50年代に多かったであろう、屋敷内や街中でのみ行われるのではなく、森の中や水たまりのある谷底で、水を被ったり泥を浴びたりして行われる。

60年代に入って流行してきた「リアルな」殺陣の影響であろう。

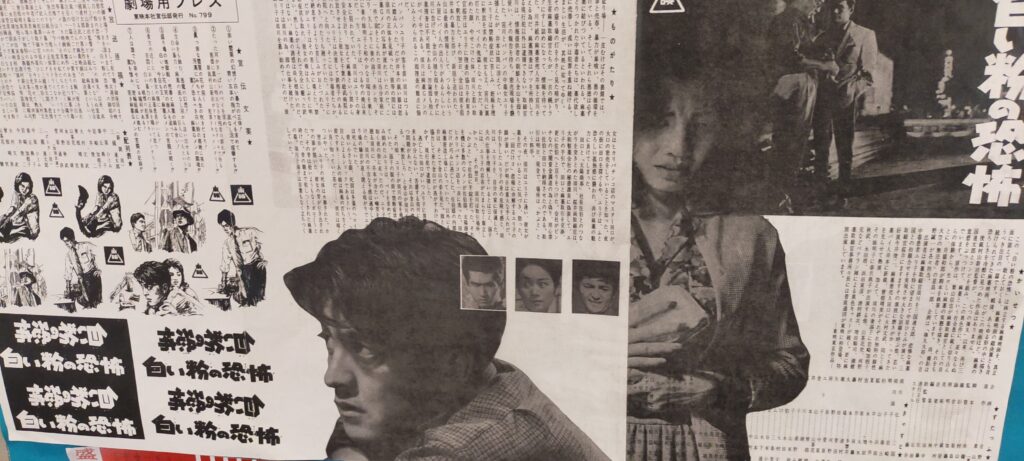

ラピュタのロビーに掲示されたチラシ

ラピュタのロビーに掲示されたチラシ

テンポの良さ、スピード感は50年代の東映時代劇そのままに、スターらが続々といい場面で現れるなど、伝統を引き継いでいる。

また、佐々木監督の持ち味である、ロマンチシズムとミュージカル志向はいつもながらに心地よい。

久保菜穂子や扇千景らの愛する男たちへの情念。

ピンチの北大路が飛び込んで難を逃れた旅芸人一座のヒロイン北川典子との淡いロマンス。

佐々木監督手練のレヴューシーンは一座が舞台。

北川典子の踊りや千原しのぶの水芸などが華やかで艶やか。

やっぱり東映時代劇はこれがなくちゃ!

孤高の達人平手深酒を演じる近衛十四郎が殺陣は一番うまかった。

足の運び、剣さばきと見ごたえがあった。

一方、千恵蔵は上半身のみ映す殺陣シーンで、足の運びがすでに心もとなくなっていたのか?

森の石松役でコメデイリリーフ的に出てきた山城新伍。

すでに後年の役柄の原点を見出していたようだ。

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

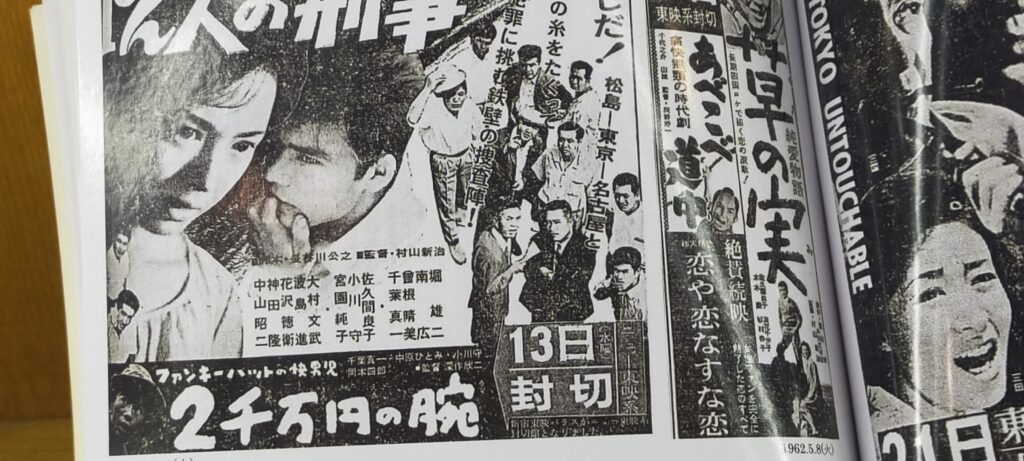

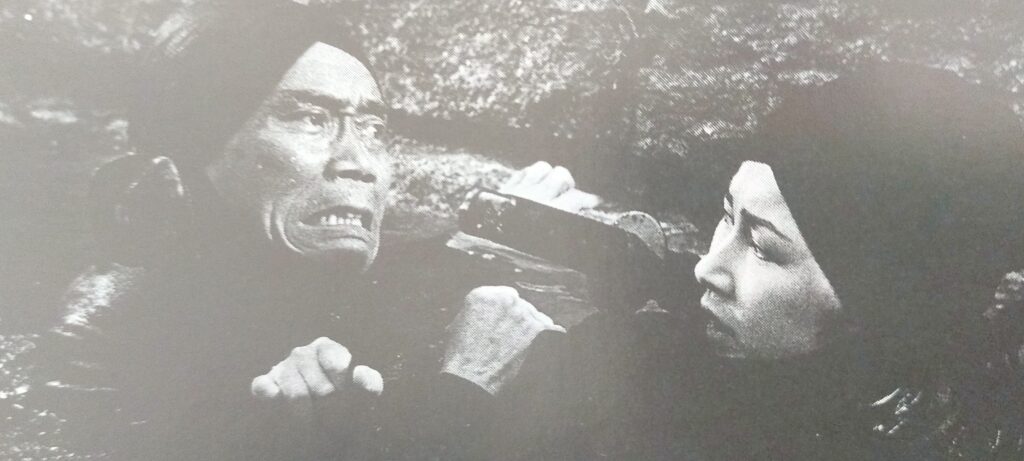

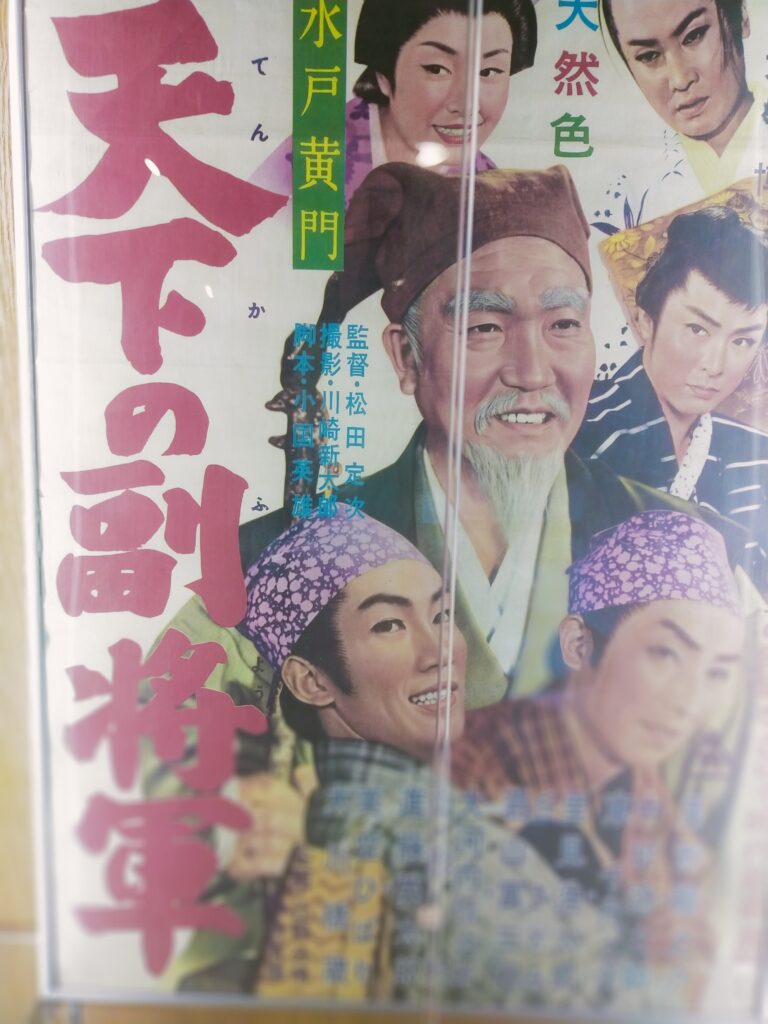

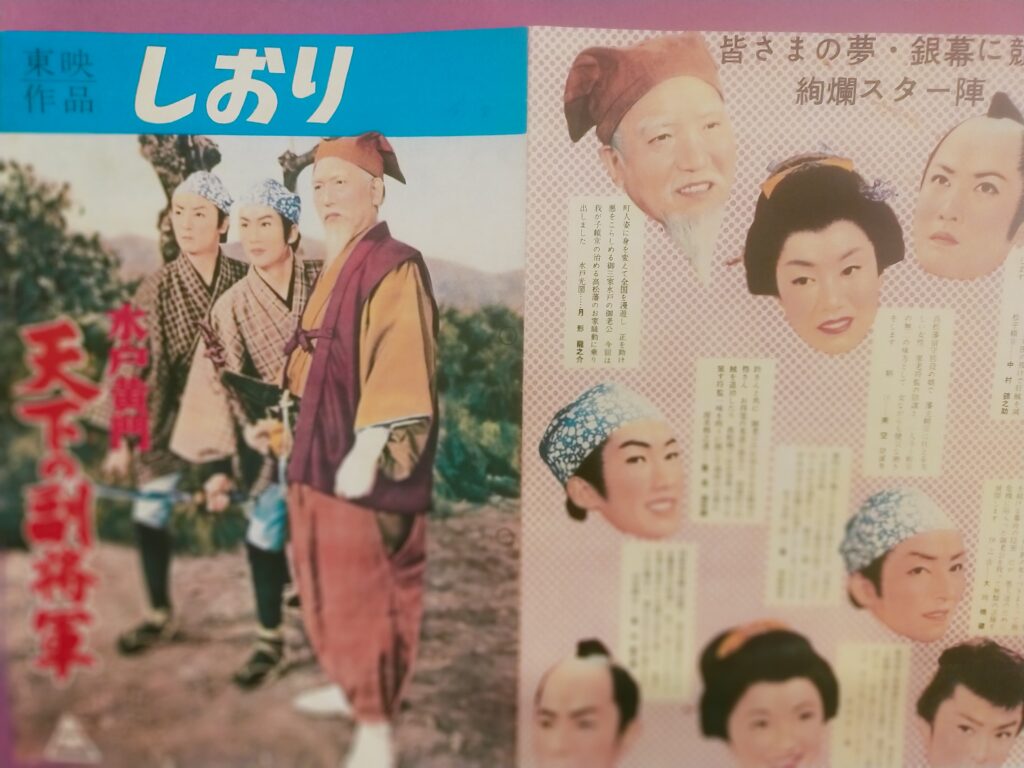

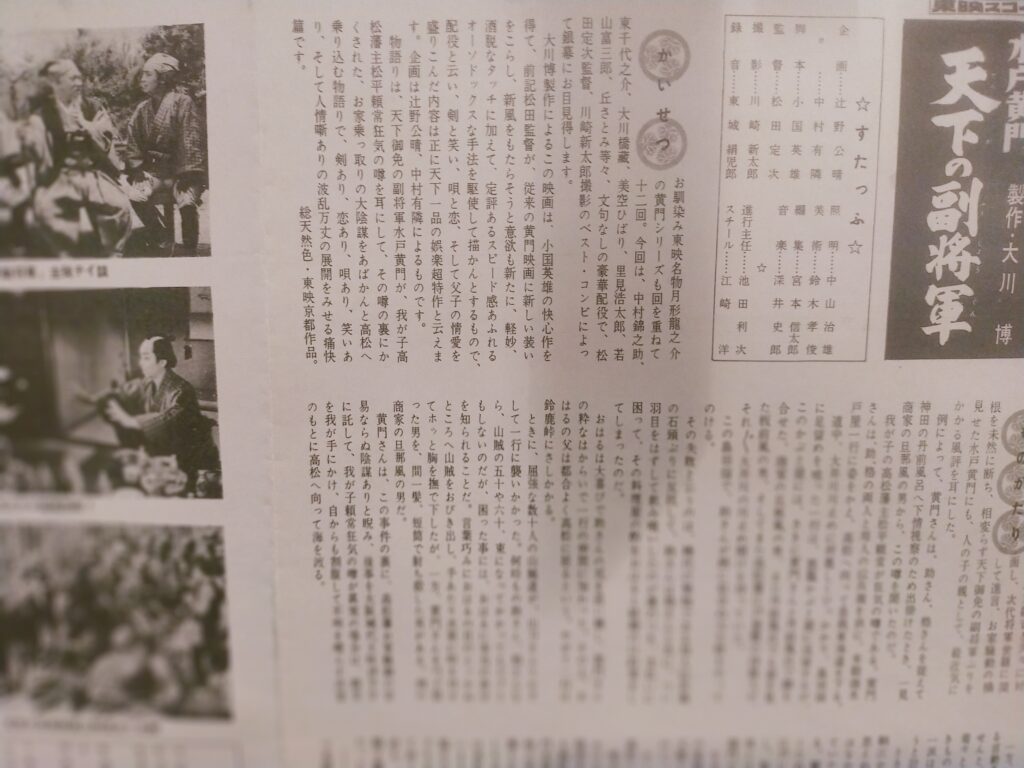

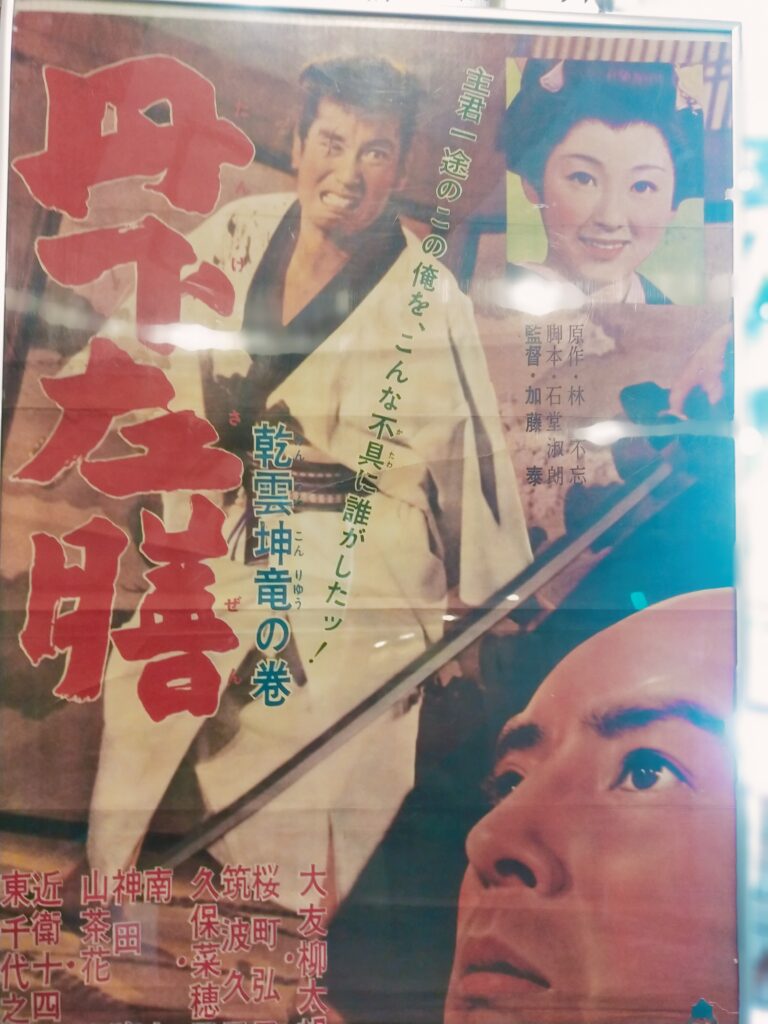

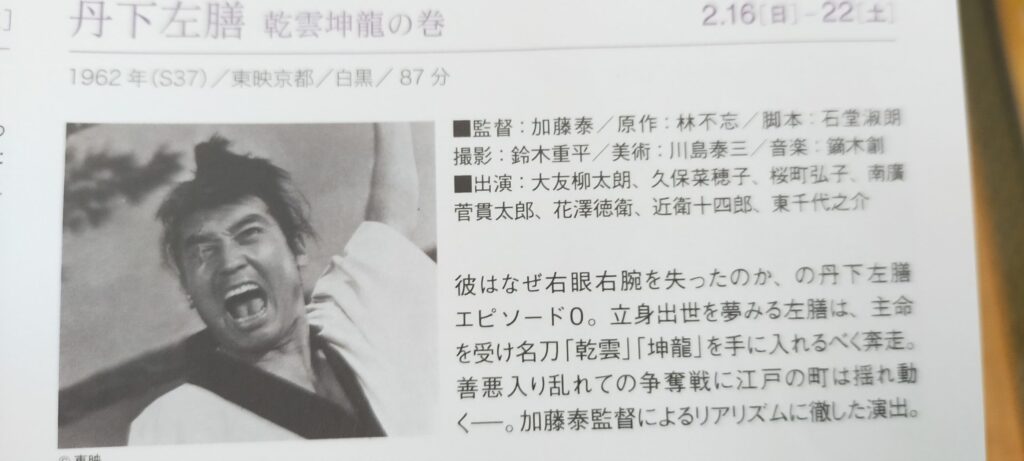

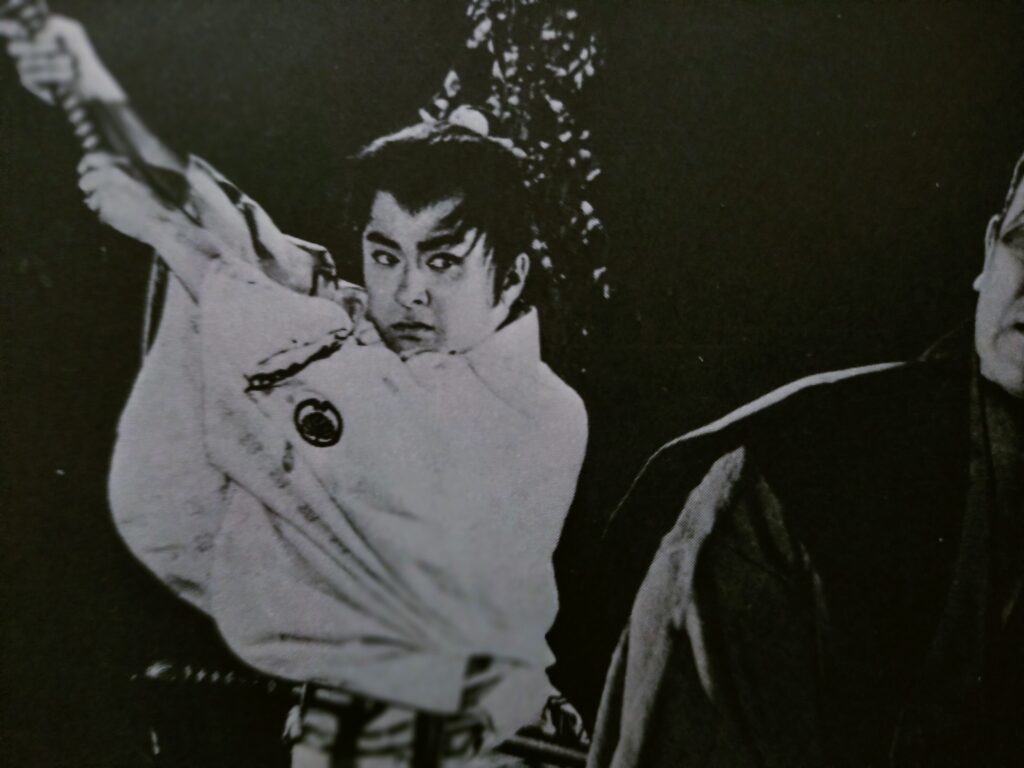

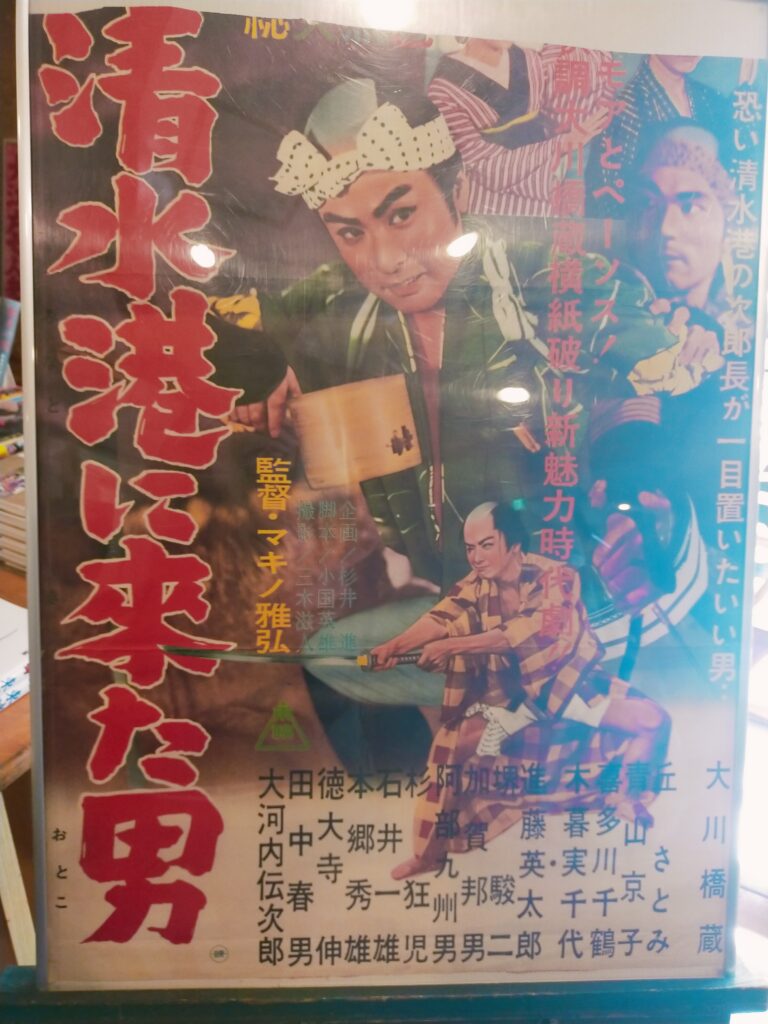

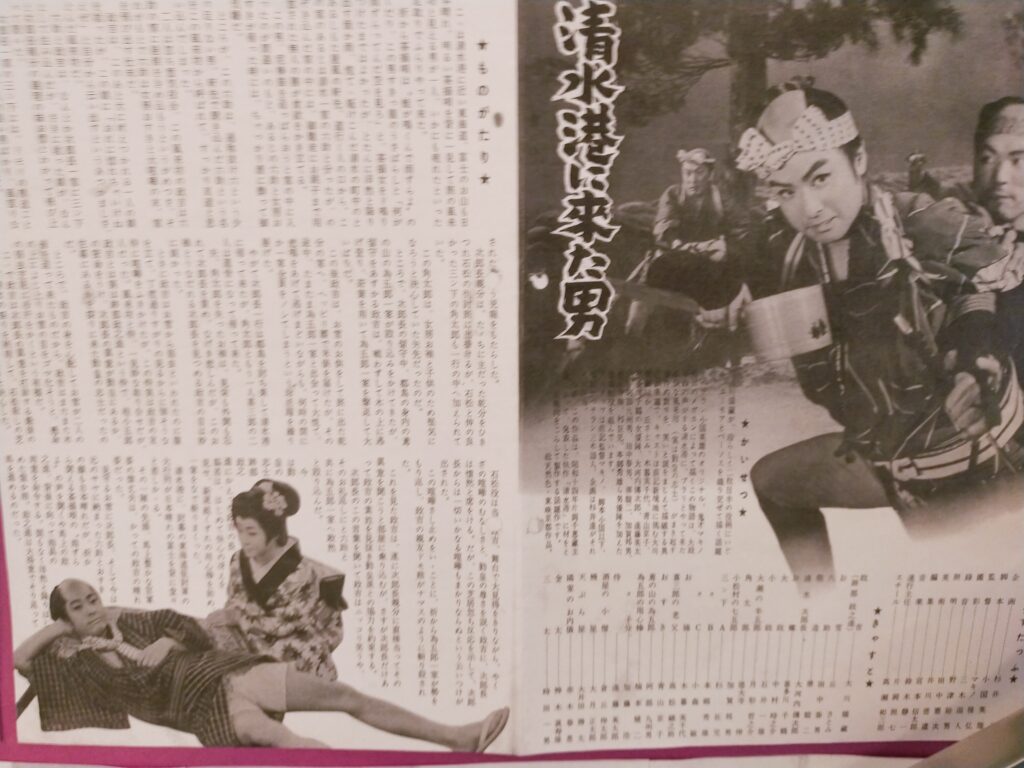

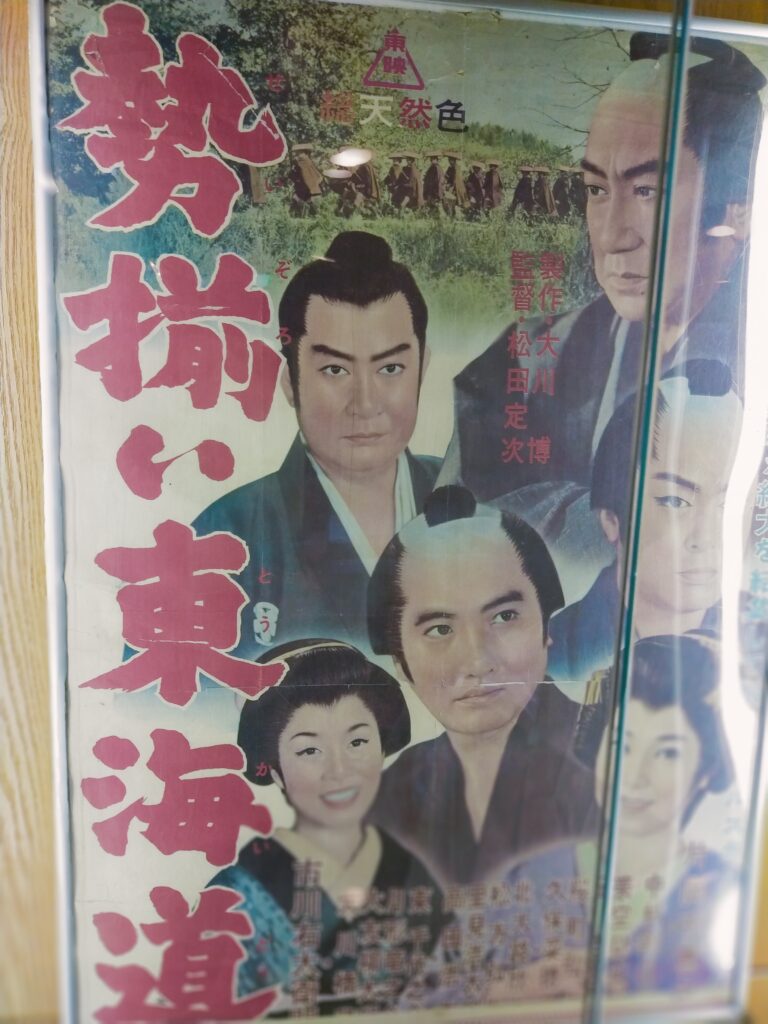

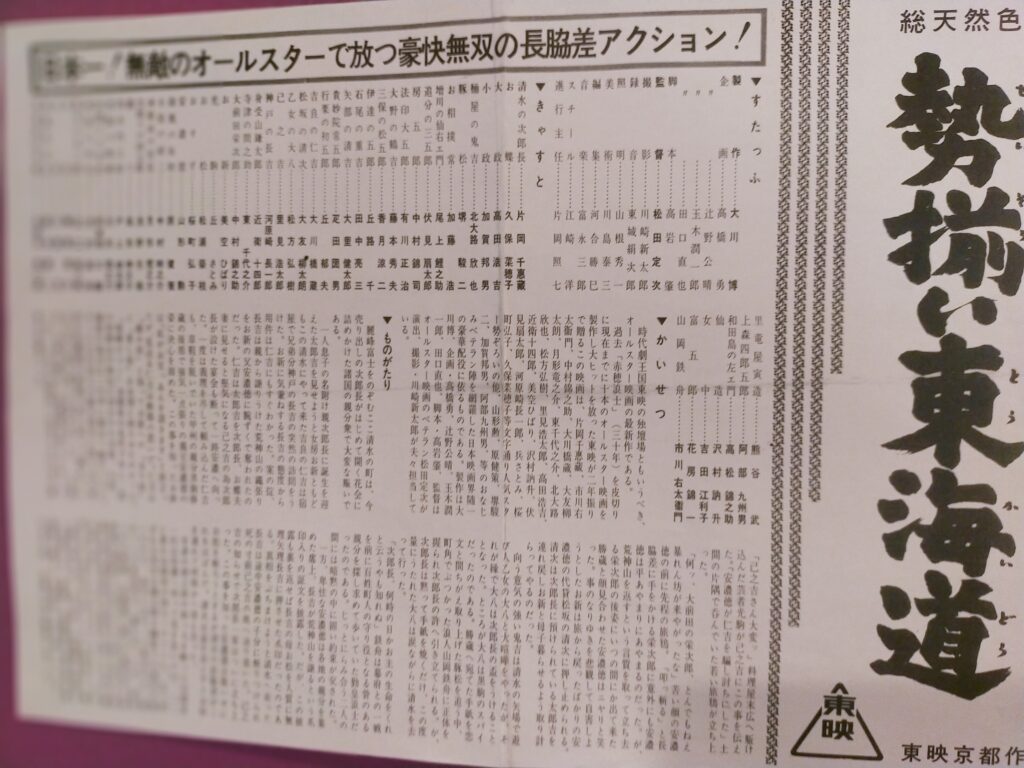

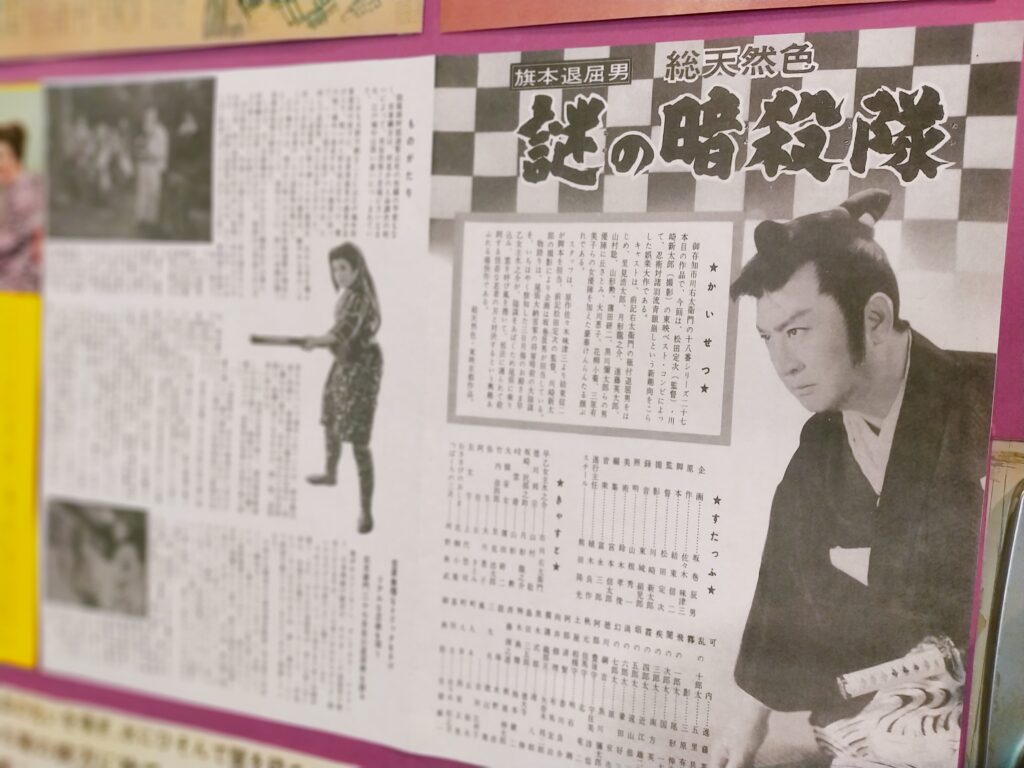

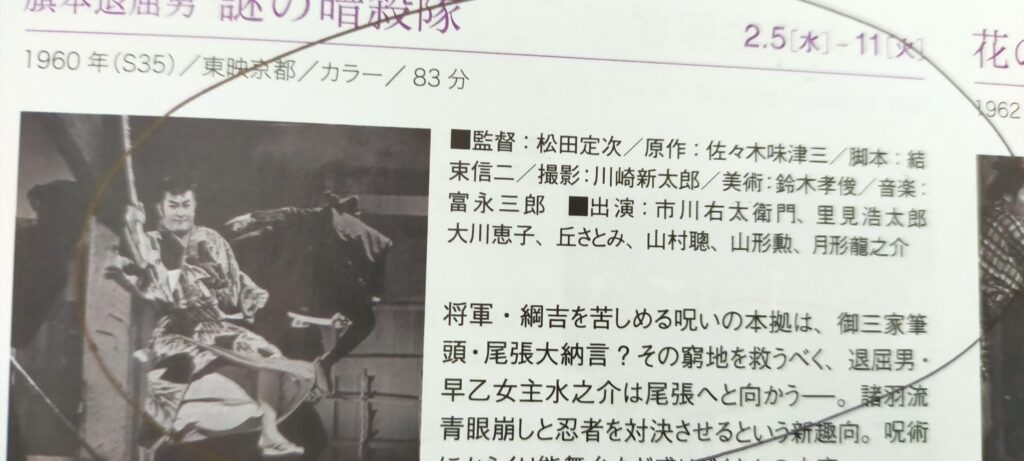

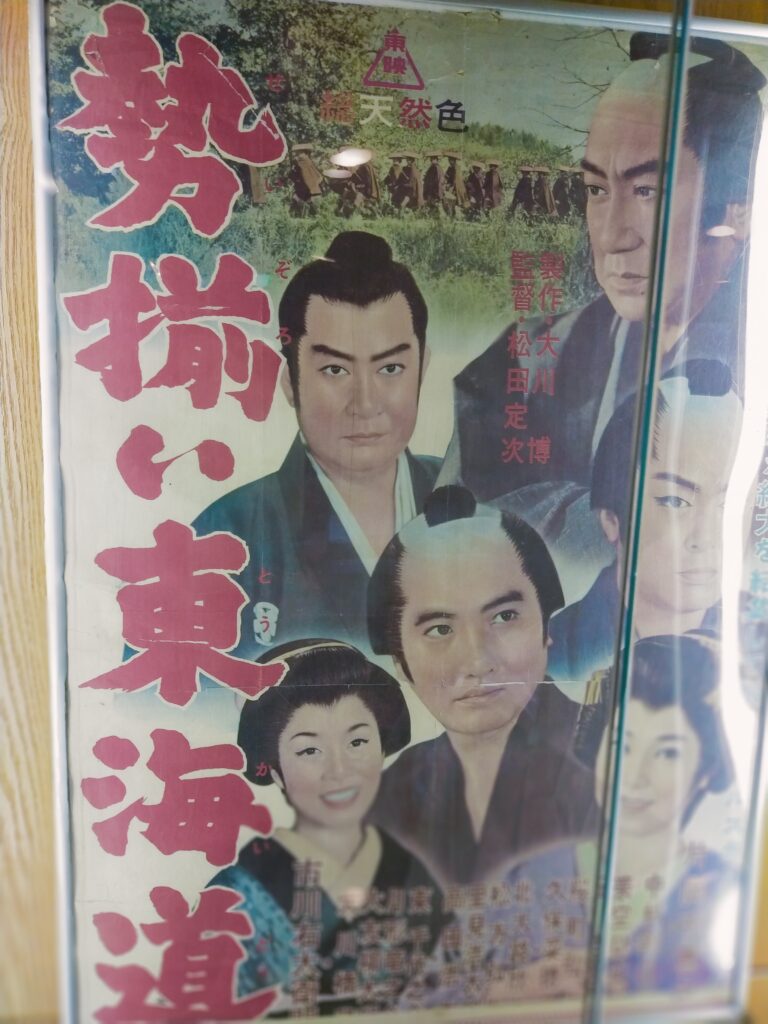

「勢揃い東海道」 1963年 松田定次監督 東映

さあいよいよ千恵蔵時代劇の、そして東映時代劇の最終章だ。

時は1963年、正月公開の文字通りオールスター映画。

千恵蔵はもちろん、両者並び立たずといわれた市川右太衛門が出ている。

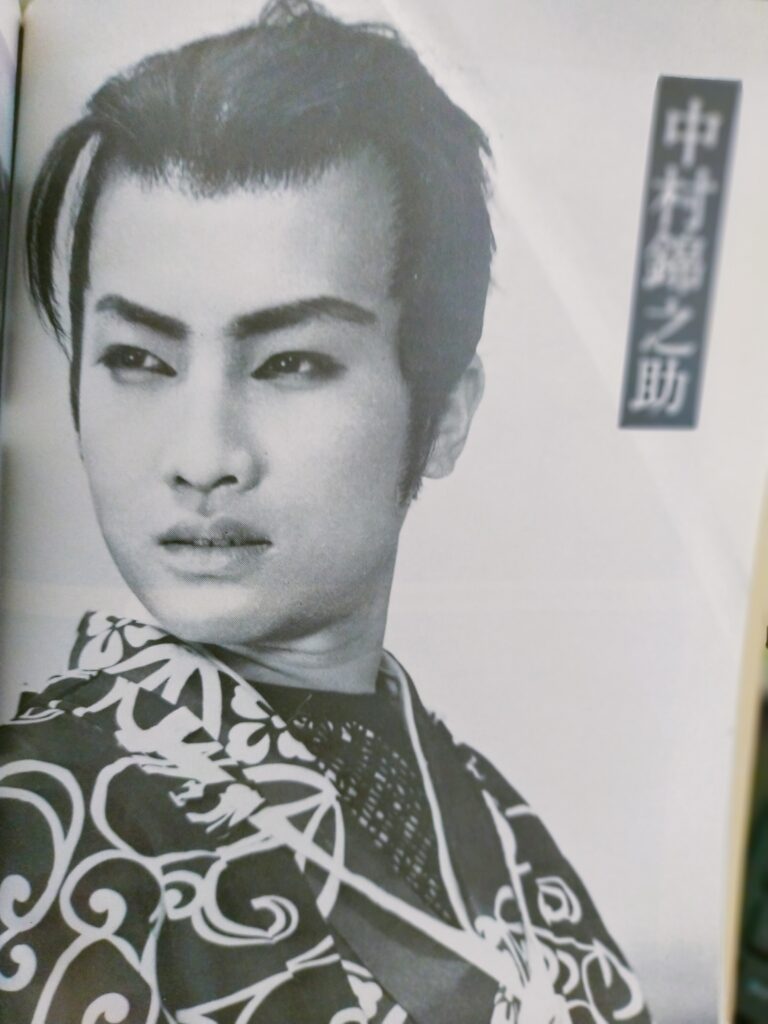

御大そろい踏みとあらば、若手の人気スター中村錦之助と大川橋蔵も座視はできまい。

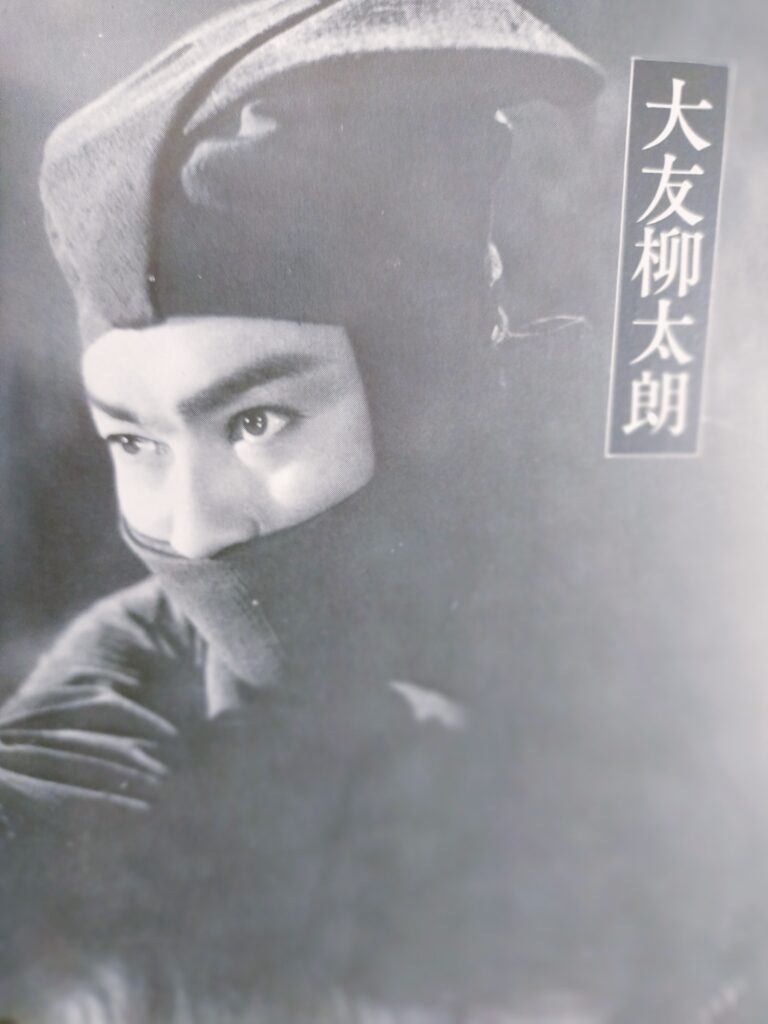

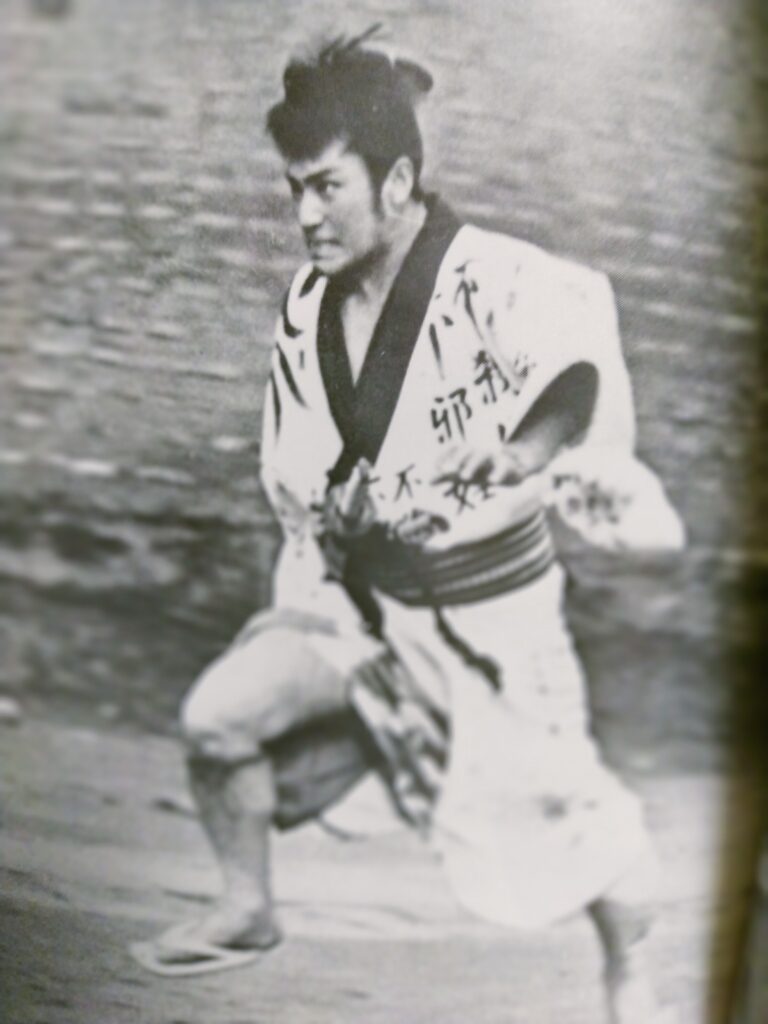

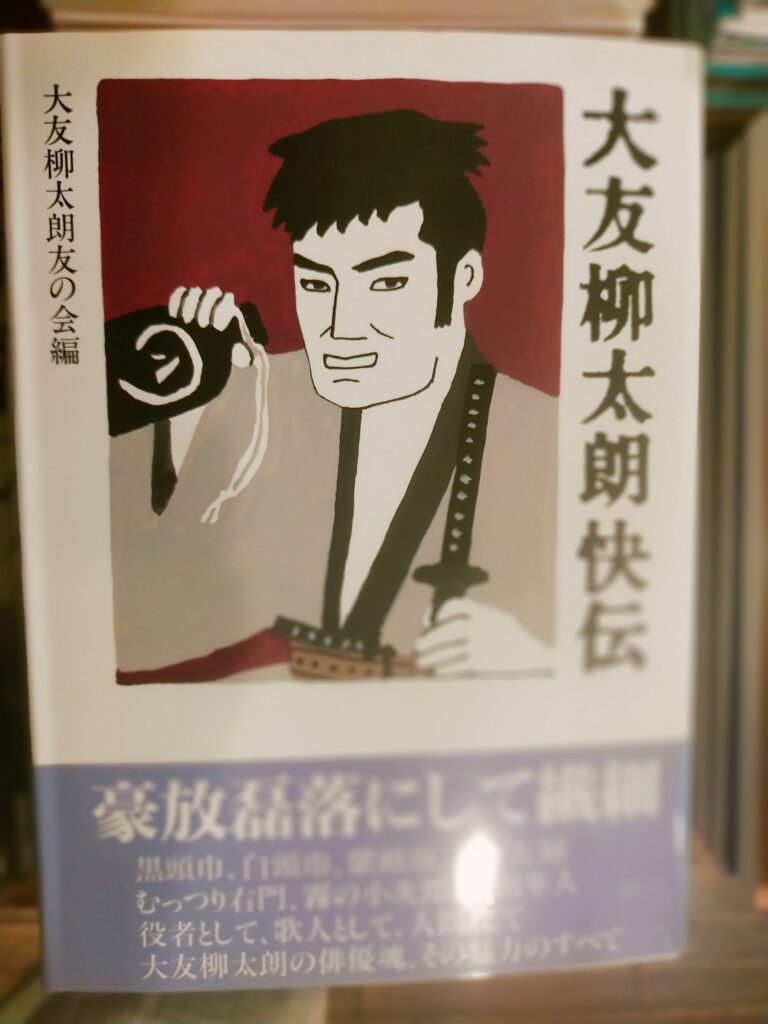

東千代之介、大友柳太朗の二人もはせ参じよう。

外様の高田浩吉、売り出しの里見浩太朗、北大路欣也、松方弘樹はもちろん動員だ。

女優、といっては失礼なほどのカンロクの美空ひばりにも一肌脱いでもらって、花を添えるのは演技派久保菜穂子と今が盛りの丘さとみに桜町弘子(東映三人娘のもう一人大川恵子は前年に結婚引退)。

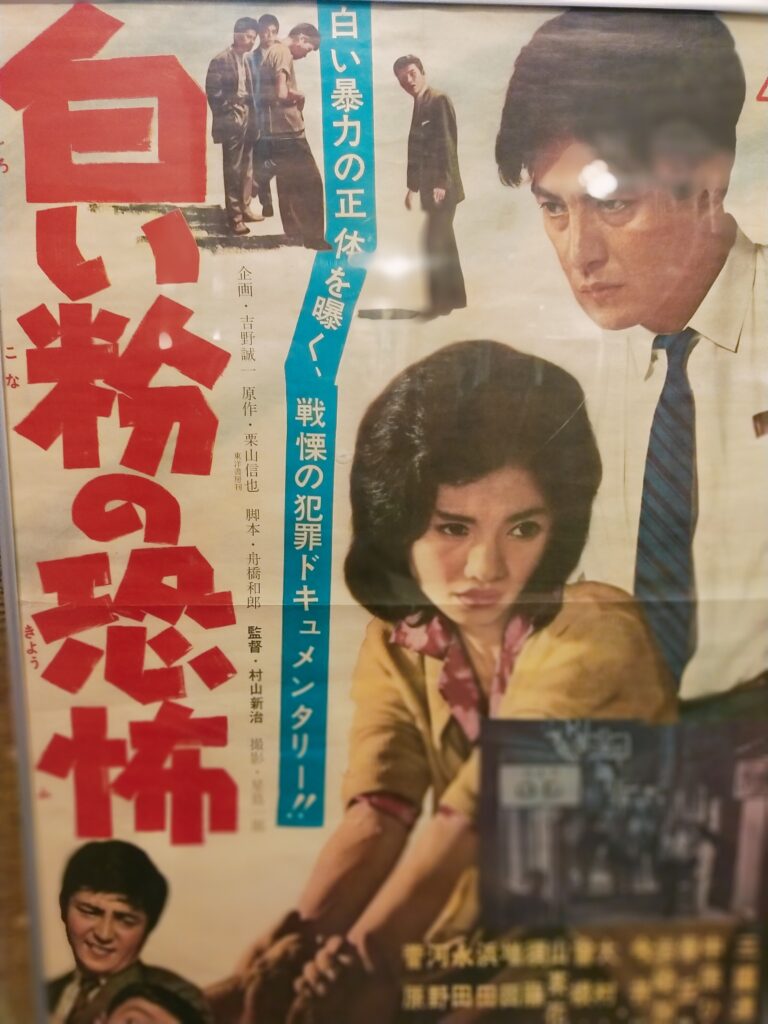

オリジナルポスター

オリジナルポスター

本作が東映時代劇の最末期にあったのは、東映時代劇のエース監督松田定次が、この年63年に4作、64年に2作、65年に1作と監督本数を減らしてゆき、69年の2作をもって映画からテレビに移る過程の作品で去ったこと。

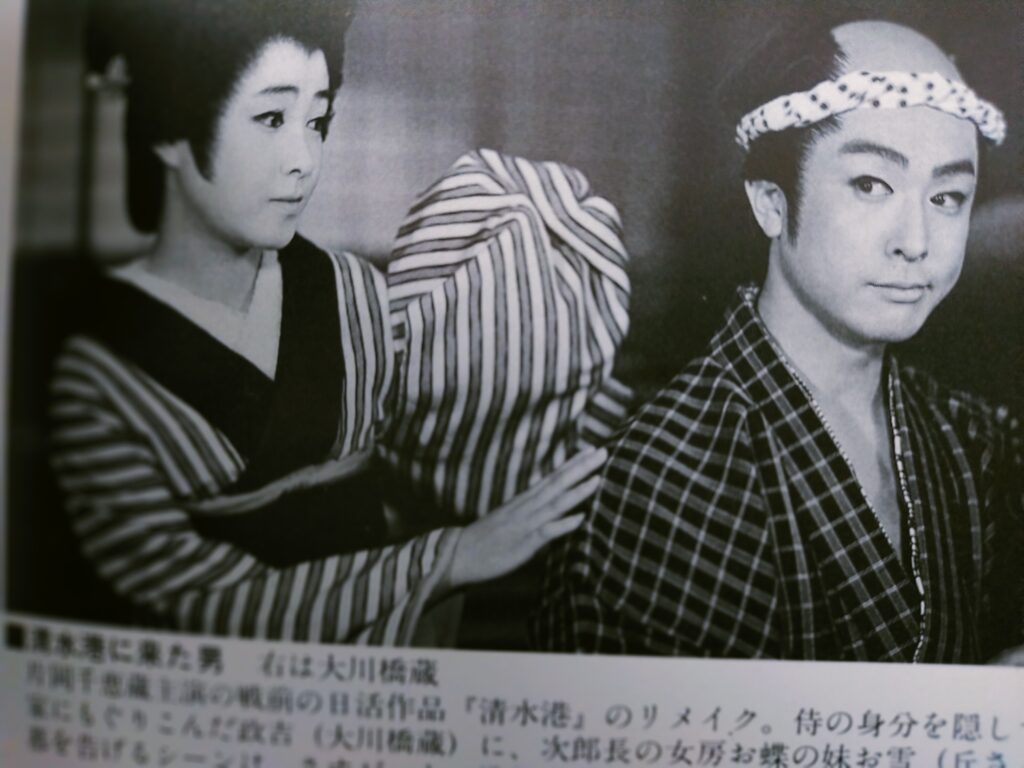

また本作では準主演の大川橋蔵の東映オールスター最後の出演作であり、かつ名コンビ美空ひばりとの共演も最後であることにも表れている。

ちなみに、日本映画全体で1960年には168本作られた時代劇が1962年には77本になり、1967年にはわずか15本となってゆく頃に製作されたのが本作である。

脚本は戦前の新興キネマから戦時統合された大映を経て、戦後、大映で活躍していたという高岩肇。

50年代に入って、新興キネマ時代の盟友松田定次の引きで東映に移り、60年代に入ってからは各社で活躍した。

代表作に「血ざくら判官」(54年)、「二・二六事件脱出」(62年)、「忍びの者」(62年)、「夫が見た」(64年)、「春婦伝」(65年)、「若親分」(65年)、「眠狂四郎無頼控・魔性の肌」(67年)などなど。

各社にまたがる異色作を手掛け、特に市川雷蔵のヒットシリーズを生み出している点が、この脚本家がただものではないことを示している。

さて、本作「勢揃い東海道」。

ご存じ清水の次郎長の荒神山を巡る縄張り争いを主軸に、次郎長の親分ぶり、子分たちの義理人情、女房達との板挟み、堅気とやくざのけじめ、武士階級との間の厳然たる身分の差、義理を欠いたやくざの悪辣さ、を横軸に繰り広げられる。

そこへ幕末の志士山岡鉄舟が登場し次郎長を助ける。

人情味あふれる次郎長親分には千恵蔵に扮し、豪快な殺陣と貫禄で右太衛門が鉄舟で登場する。

映画の前半は橋蔵とひばりの夫婦のやり取りをじっくり見せる。

子が生まれたばかりの仲のいい夫婦、(映画ではセリフを全部覚えてから現場入りしたという)ひばりの母親ぶりが甲斐甲斐しい。

世話になった次郎長主催の花会(博奕大会)に夫婦子連れで清水にやってきて、そこで耳にした荒神山を巡る一件。

義理の親父の悪徳三昧に、掘れた女房に三行半を突き付けて、橋蔵、仁義を欠く義理の親父に殴り込みだ。

ひばりとの息の合った夫婦ぶり。

そのしっとりとした場面を尺を取って見せた後、義理を立ての殴り込み。

珍しや橋蔵が惨殺されるが、次郎長親分への義理立てと、惚れた女房への三行半、その親父へのやむに已まれぬ反逆、それぞれの葛藤が十分描かれているから橋蔵の悲壮感が生きる。

死してのみ通る仁義の世界も納得感がでる。

まだまだ(映画俳優として)いけたんじゃないの、橋蔵。

若手として、松方弘樹ともども売り出し中の北大路欣也。

二人のとっぽい若者ぶりが、コメデイリリーフ的にアクセントとなっている。

また、二人の、特に北大路の扱いには東映の期待感がにじみ出る。

両御大も頑張っている。

ラストの殴り込み。

千恵蔵の殺陣は鬼気迫る。

表情だけではなく足の運び、ドスさばき、全身で魅せる。

右太衛門は殺陣では脇に回り、貫禄で勝負。

荒神山の手前で悪徳役人らに行く手を阻まれた次郎長一家、指物次郎長も役人相手では「お慈悲」を乞うしかないピンチに颯爽と馬で駆け付ける鉄舟こと右太衛門。

登場ぶりがいい。

時代劇の終末観がどこか漂うこの映画。

どうしてもこの時期に勃興した「リアル」な時代劇の、あるいは任侠劇の影響がある。

いつもは隅々まで明るい照明も、橋蔵とひばりの場面など、本人たち以外は背景など暗めのライテイング。

橋蔵の惨殺シーンは、のちの任侠映画のテイストを漂わせる。

東映三人娘の丘さとみが、芸者姿で出てきたときだけはパッと画面に花が咲き、その時だけは懐かしい東映時代劇のテイストだったが。

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

ラピュタ阿佐ヶ谷の特集パンフより

千恵蔵、渾身の殺陣が決まった後は、富士を見上げて全員が勢揃い、千恵蔵と右太衛門が握手してのラストシーン。この握手、来るべき御一新の世には次郎長と鉄舟が協力して新しい世の中を作ろう、ということなのだが、見ていて東映時代劇の終焉を前に両御大がお疲れの握手をしているかのように見えたのは筆者だけだったろうか。.

(おまけ) 佐々木康監督について

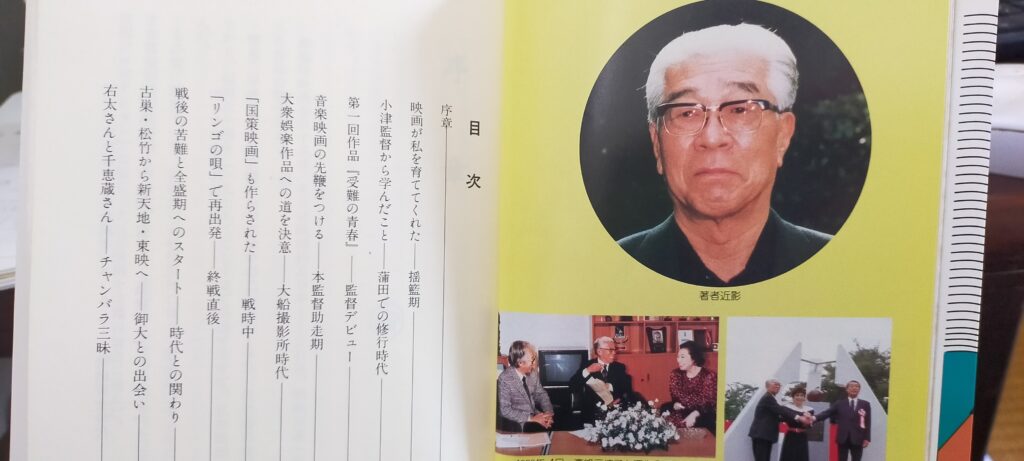

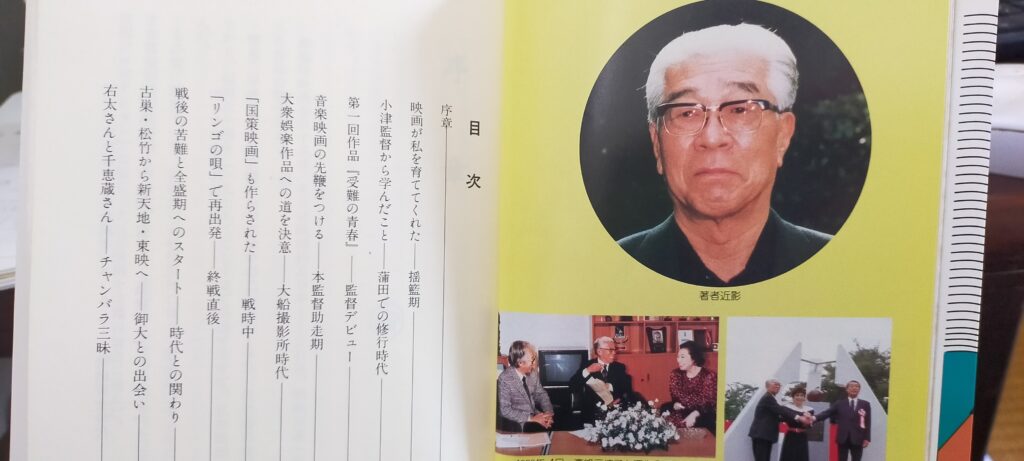

ここで、「半七捕物帖・三つの謎」「勢揃い関八州」の佐々木康監督について、1993年刊の自伝「悔いなしカチンコ人生」より経歴を抜粋してみる。

「悔いなきカチンコ人生」表紙

「悔いなきカチンコ人生」表紙

・1908年、秋田県生まれ。

・1917年、早稲田大学卒。

・1928年、松竹鎌田撮影所入所。清水宏監督に師事。「ズー」が一生の愛称となる。

・1929年、小津安二郎の助監督時代の編集作業が後年役に立つ。

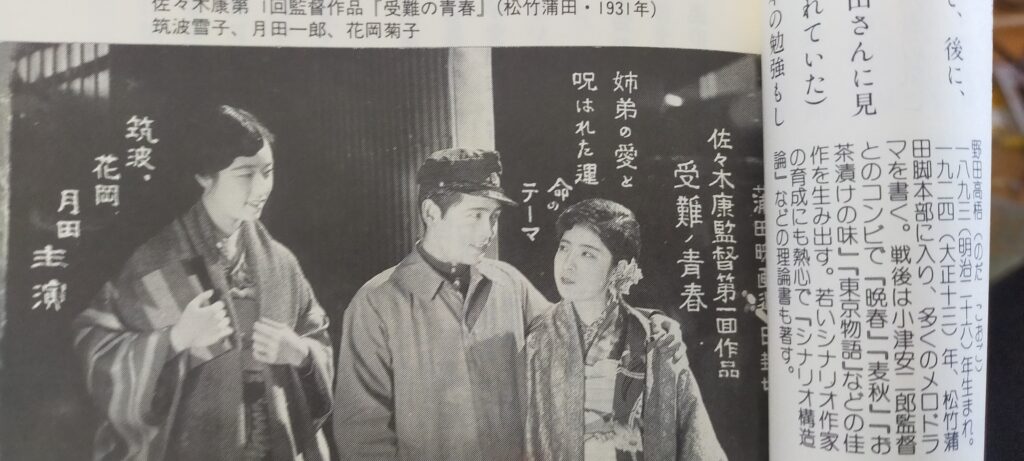

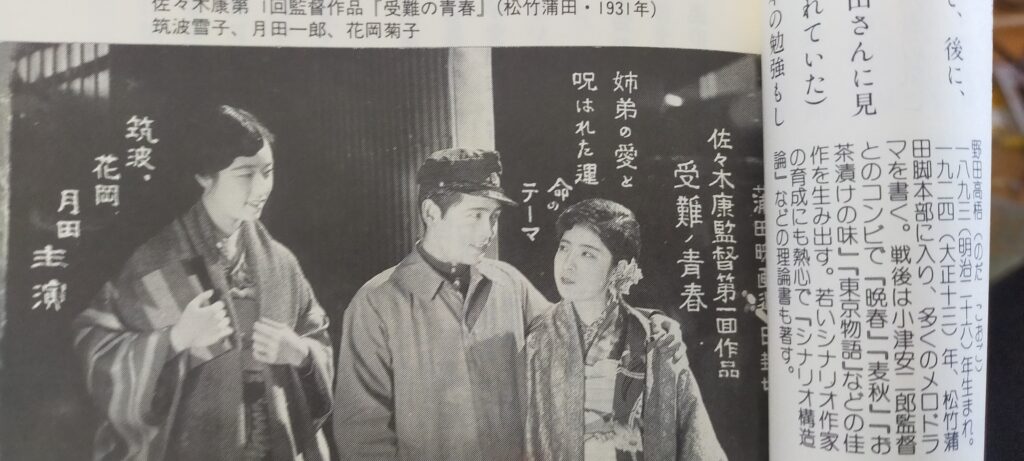

・1931年、「受難の青春」でデヴュー。

・1937年、『音楽映画』が得意ジャンルとなり、音楽に俳優の動きを合わせるプレイバック手法に熟達。

・城戸四郎松竹撮影所長に「ジャーナリズムにもてはやされる『映画作家』に育てるためにお前を抜擢したのではない」と言われ、以降、娯楽作家への道を徹底する。

・1939年、音楽映画の大作「純情二重奏」を高峰三枝子らの出演で製作、大ヒットする。

佐々木康デヴュー作「受難の青春」

佐々木康デヴュー作「受難の青春」

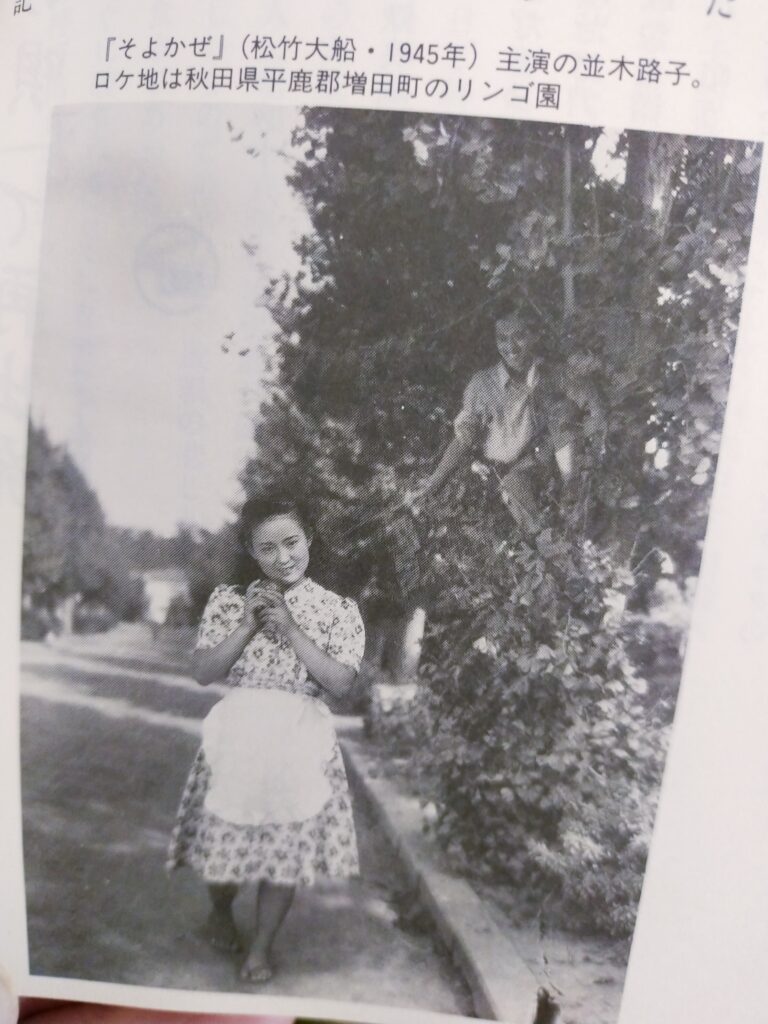

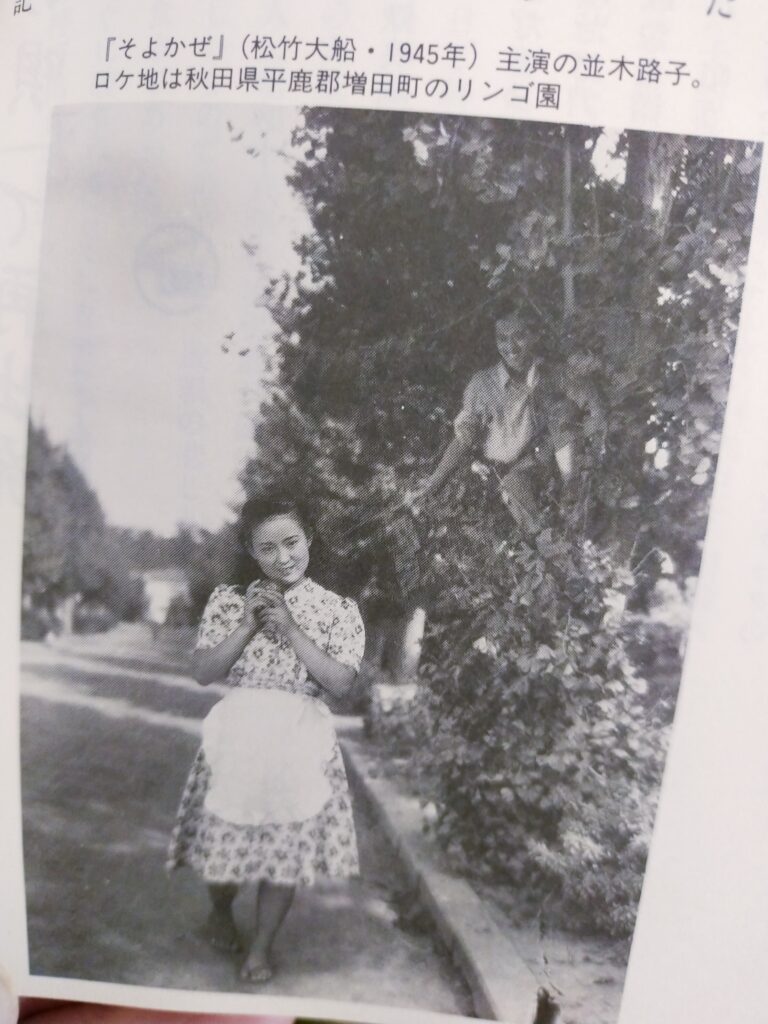

・1945年、戦後第一作「そよかぜ」と挿入歌「リンゴの唄」がヒットする。

・1946年、「はたちの青春」で日本映画初のキスシーンを演出。

・1952年、東映に移る。満映で世話になったマキノ光男に口説かれた。城戸所長も了承し松竹は円満退社。

戦後第一作「そよかぜ」

戦後第一作「そよかぜ」

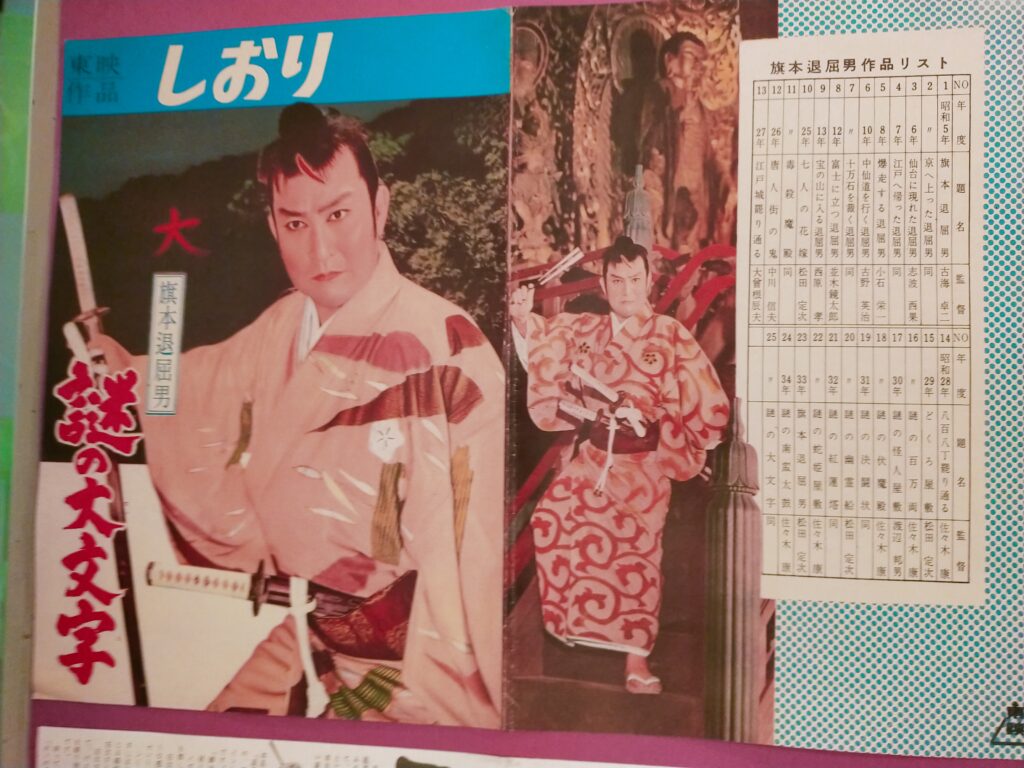

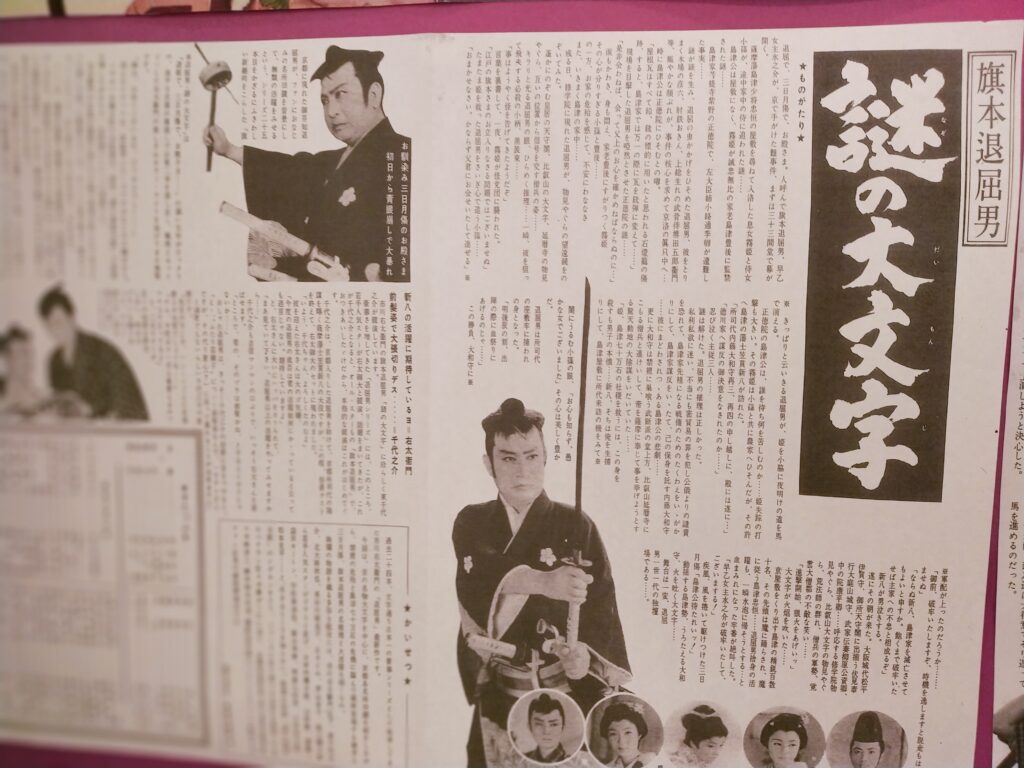

・東映移籍第一作は、片岡千恵蔵主演の「忠治旅日記・逢初道中」。

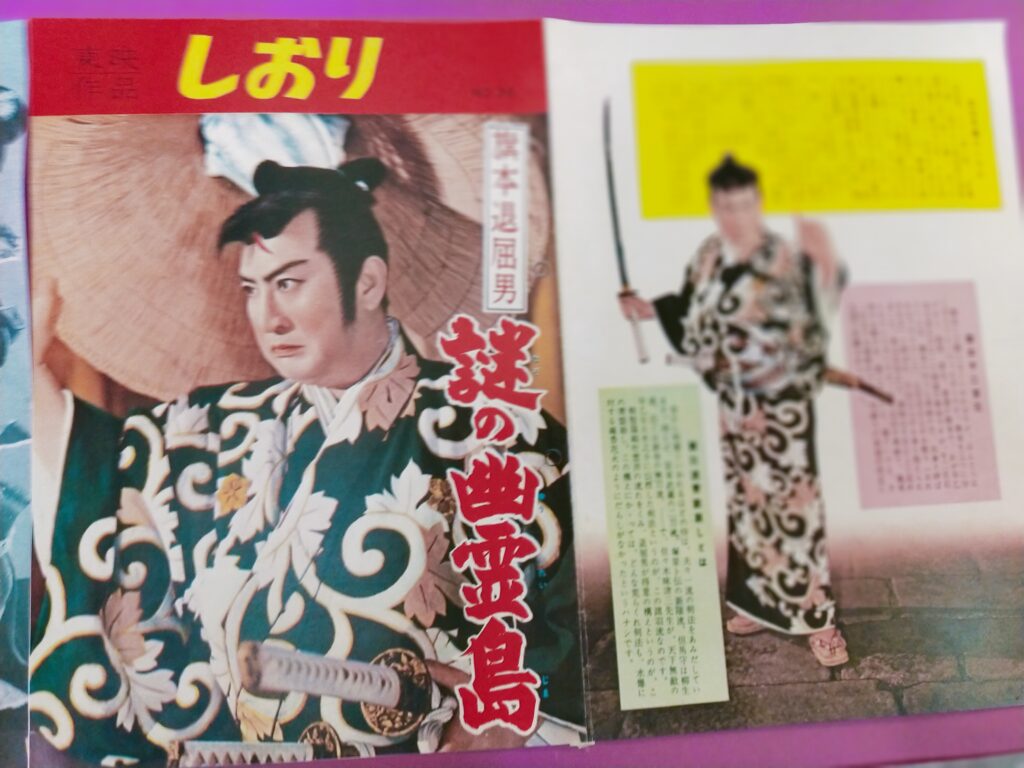

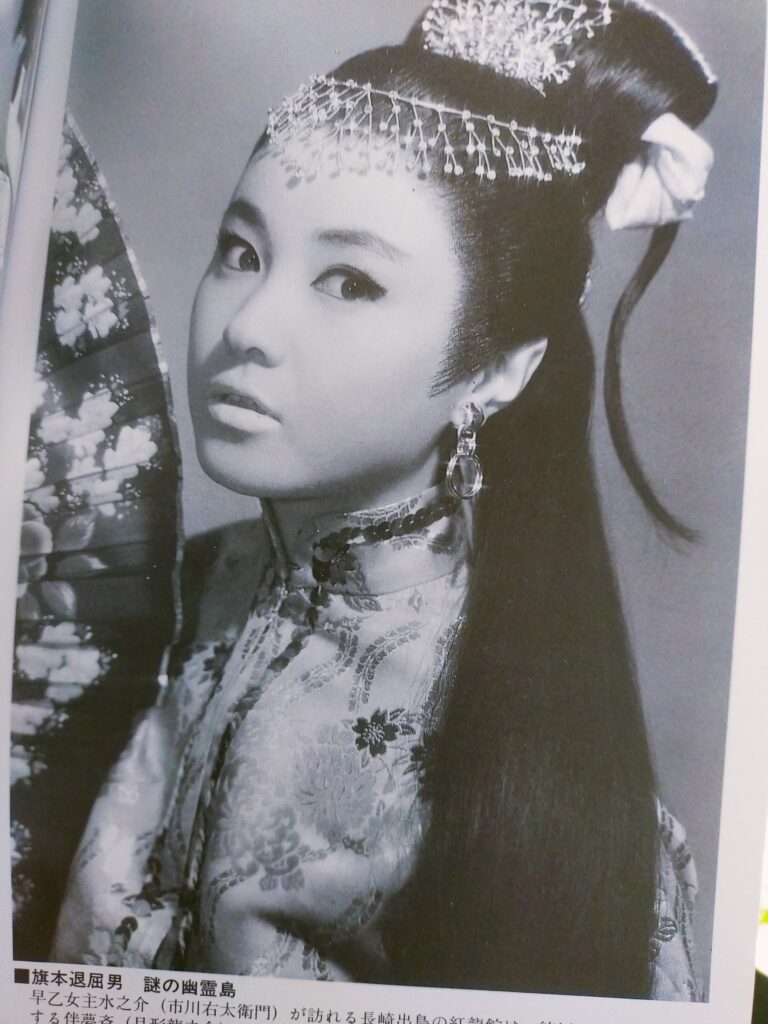

・以降、東映在籍の13年で86本の作品を撮る。市川右太衛門とは息が合い「旗本退屈男」シリーズなど20本を撮った。右太衛門は大仕掛けな演出を好み、撮り方に注文も付けた。佐々木はそれを受け入れ、気に入られた。なお千恵蔵は監督の演出に従う人だったという。

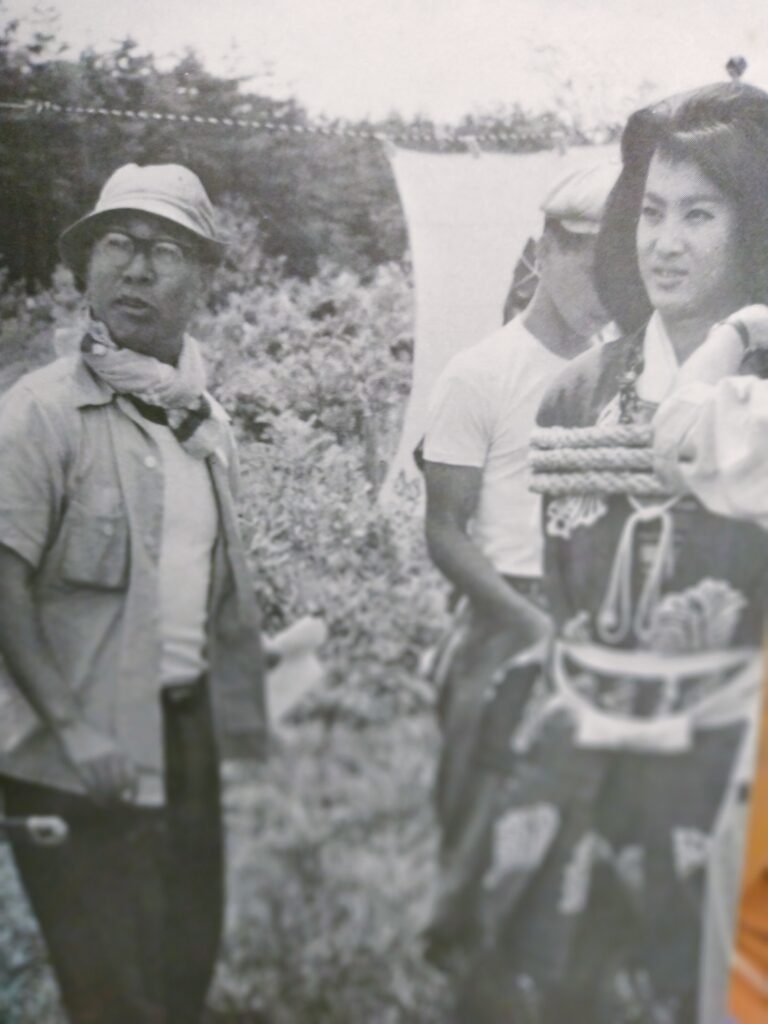

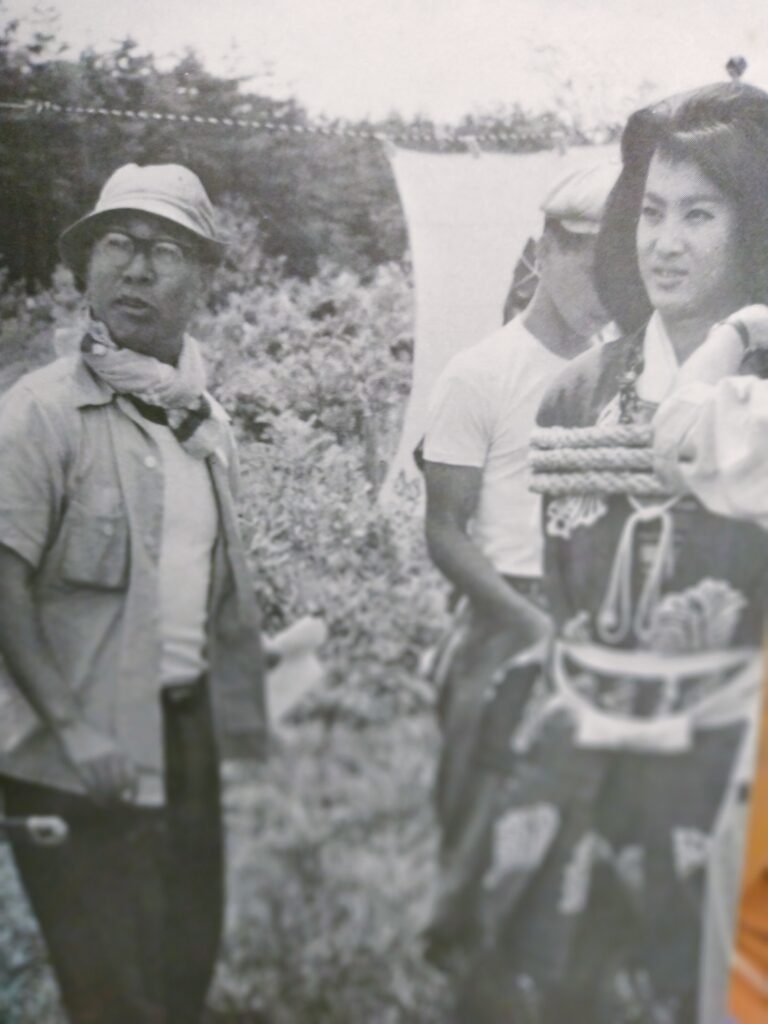

・美空ひばりとは1949年の「魔の口笛」以降19本の作品を監督した。

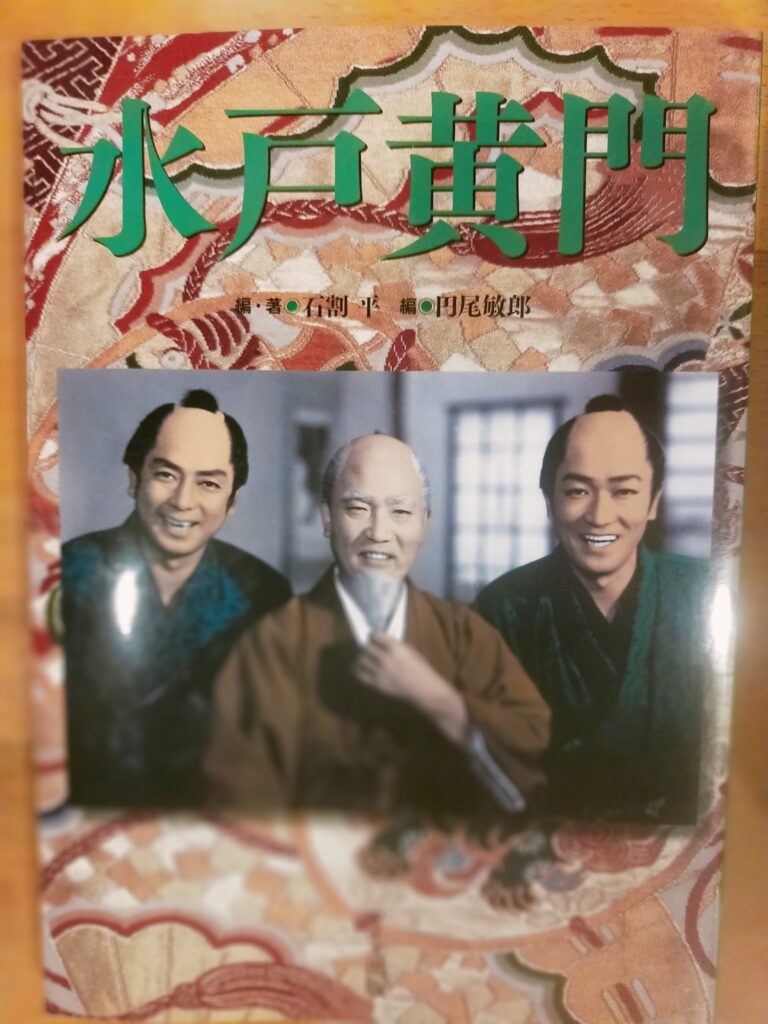

・1957年、シネマスコープ第二作「水戸黄門」で興行収入3億円の東映新記録を達成。オールスター映画は佐々木の得意ジャンル。スターらの気に入るように、またその個性を最大限生かすように演出した。

美空ひばりと佐々木

美空ひばりと佐々木

・同年、マキノ光男死去。マキノの死が東映時代劇の寿命を三年は縮めた、と佐々木。

・1964年東映を退社し東映京都プロダクションに転籍。テレビ時代劇を監督する。近衛十四郎の「素浪人月影兵庫」、大川橋蔵の「銭形平次」などを撮る。生涯で映画168本、テレビ約500本を演出した。

東映時代劇全盛期、「曽我兄弟・富士の夜襲』(1956年)撮影風景

東映時代劇全盛期、「曽我兄弟・富士の夜襲』(1956年)撮影風景

佐々木の演出家としてのモットーは、スターに気持ちよく演技させる環境づくりにあった。

思い通りに演技してそれが銀幕に映え、また大向こうに受ける華と技量を持ったスターが東映にはいた。

映画史からはほとんど無視されているが、50年代の東映時代劇は日本映画史における黄金時代だったのではないか。時代を反映した明るさがそこにはあった。

娯楽映画に徹した東映時代劇の現場の功労者が、監督の松田定次と佐々木康だった。

惜しむらくは興隆に甘んじ、また多忙を極めた多産体制の中で、定番を繰り返したことが60年代の衰退につながったか。

とはいえ黄金時代の文化的蓄積があったからこそ、60年代初頭の「リアル」を目指した時代劇のあだ花が咲いたのであり、その後の任侠映画の勃興があったのだろう。

佐々木康監督は、東映時代劇の興隆の真っただ中にあっての生き証人だった。

「悔いなしカチンコ人生」目次とカラー口絵

「悔いなしカチンコ人生」目次とカラー口絵