ターザン映画は1918年にアメリカで映画化(大正8年「ターザン」の題名で日本公開)されたのが最初だという。

MGMによる、ジョニー・ワイズミュラー主演での映画化(1932年「類猿人ターザン」)は、作品の数では9作品目の映画化になる。

ワイズミュラーは6代目のターザン役者とのこと。

先に「類猿人ターザン」を見てその面白さに驚いた山小舎おじさん。

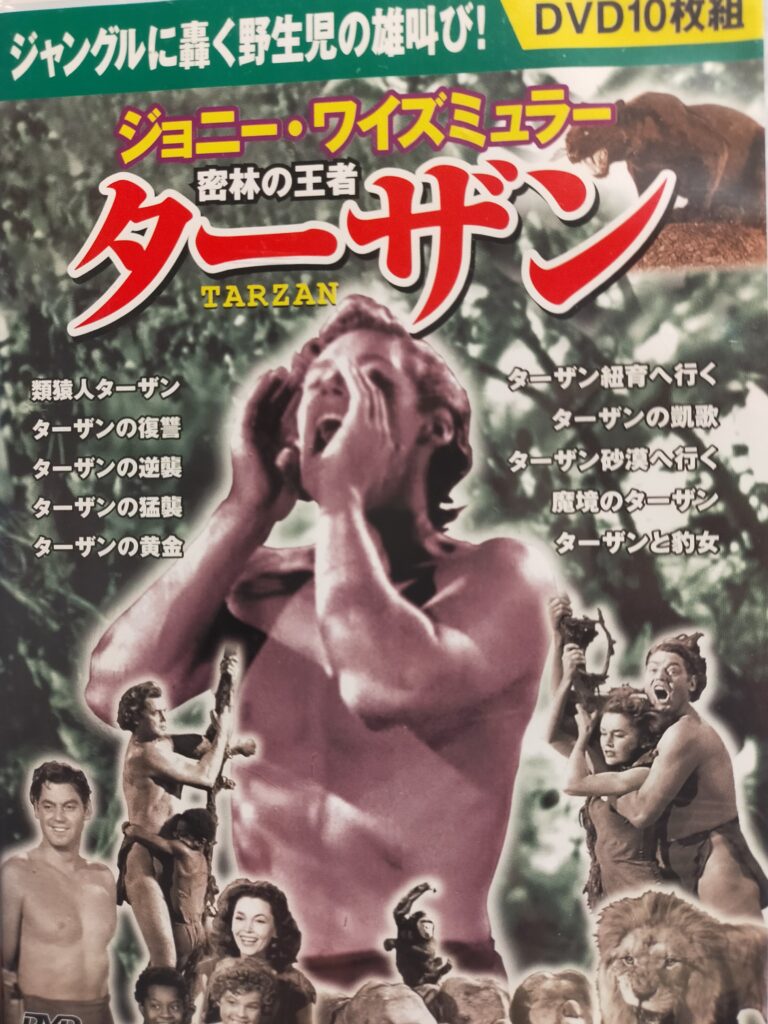

ワイズミュラー主演のターザン10作品が入ったDVDボックスがあったので買ってみた。

ワイズミュラーとモーリン・オサリバンのコンビによるターザン物を見てますますターザンものが面白くなった。

「類人猿ターザンの復讐」(原題:ターザン アンド ヒズ メイト) 1934年 セドリック・ギボンズ監督 MGM

MGMターザンシリーズの第2作。

前作で行方不明の父を追ってイギリスからアフリカへやってきたジェーン(モーリン・オサリバン)は、自然児ターザンの出現に恐れおののいたものの、その魅力に心動かされる。

父の死を確認したこともあり、ジェーンはターザンとともにアフリカに残る道を選ぶ。

ワイズミュラーとオサリバンのコンビ2作目の「ターザンの復讐」ではアフリカでターザンと暮らすジェーンの、ジャングルへの適応ぶりとターザンへの愛情が描かれる。

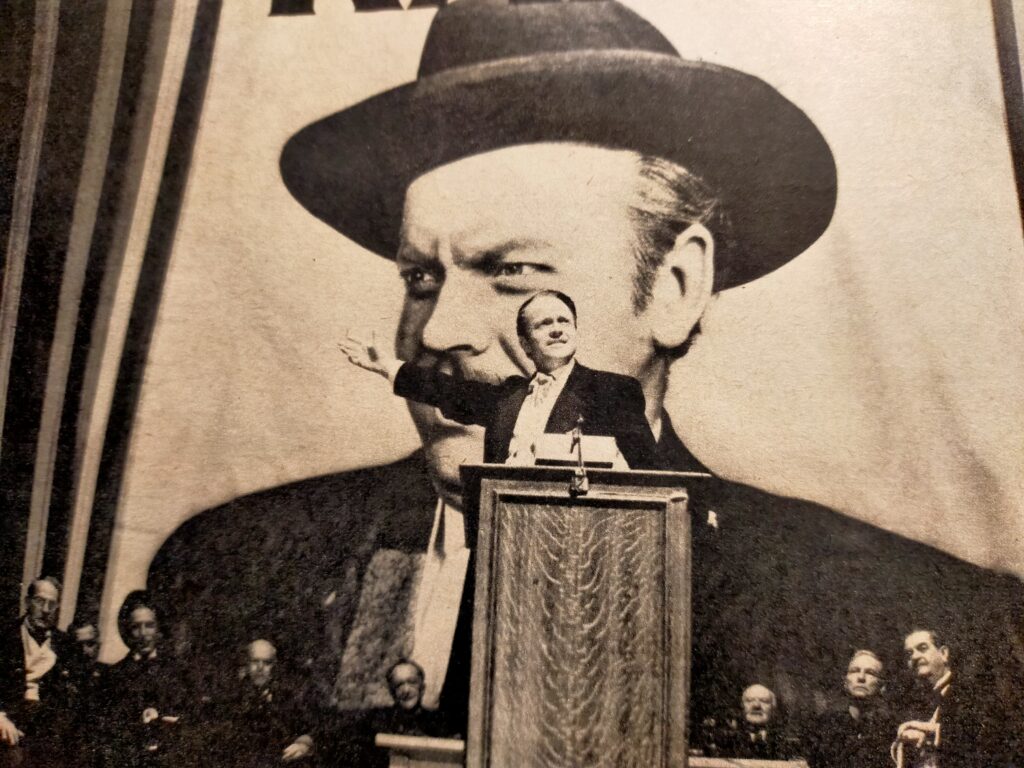

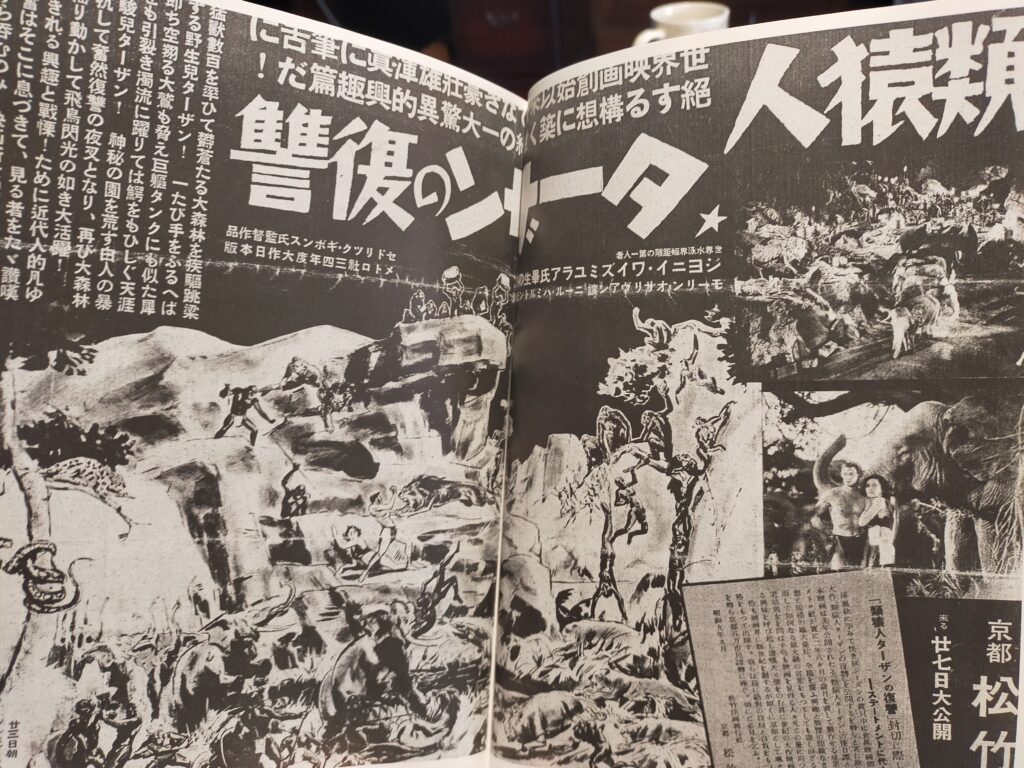

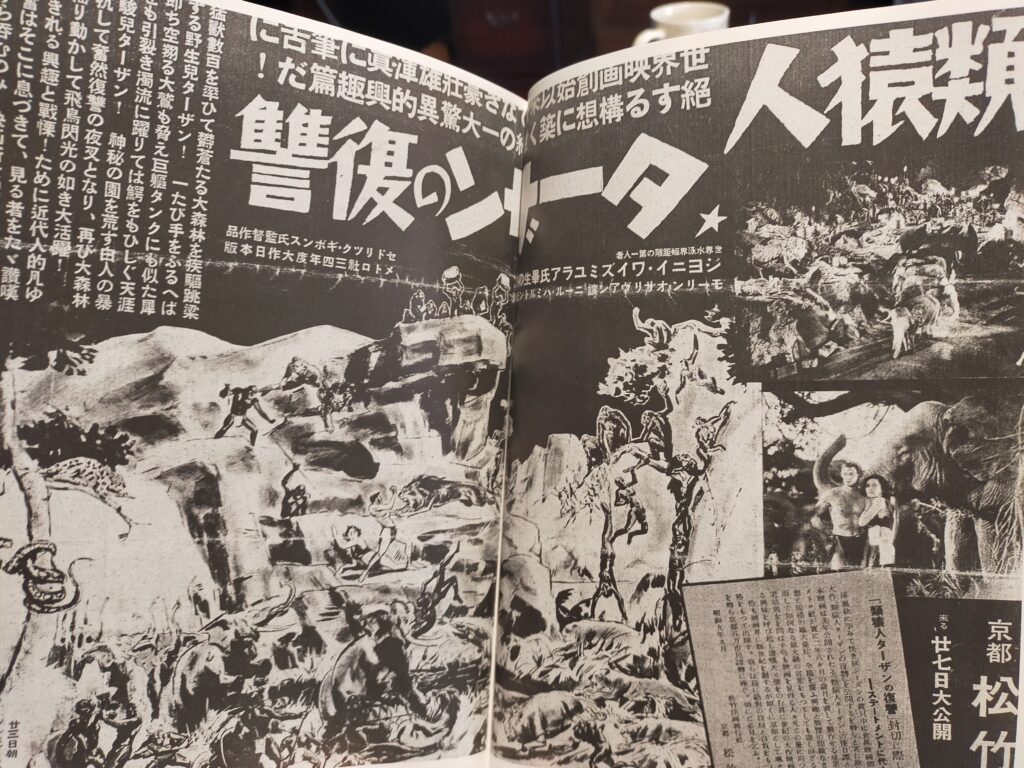

日本公開当時の「類猿人ターザンの復讐」広告

日本公開当時の「類猿人ターザンの復讐」広告

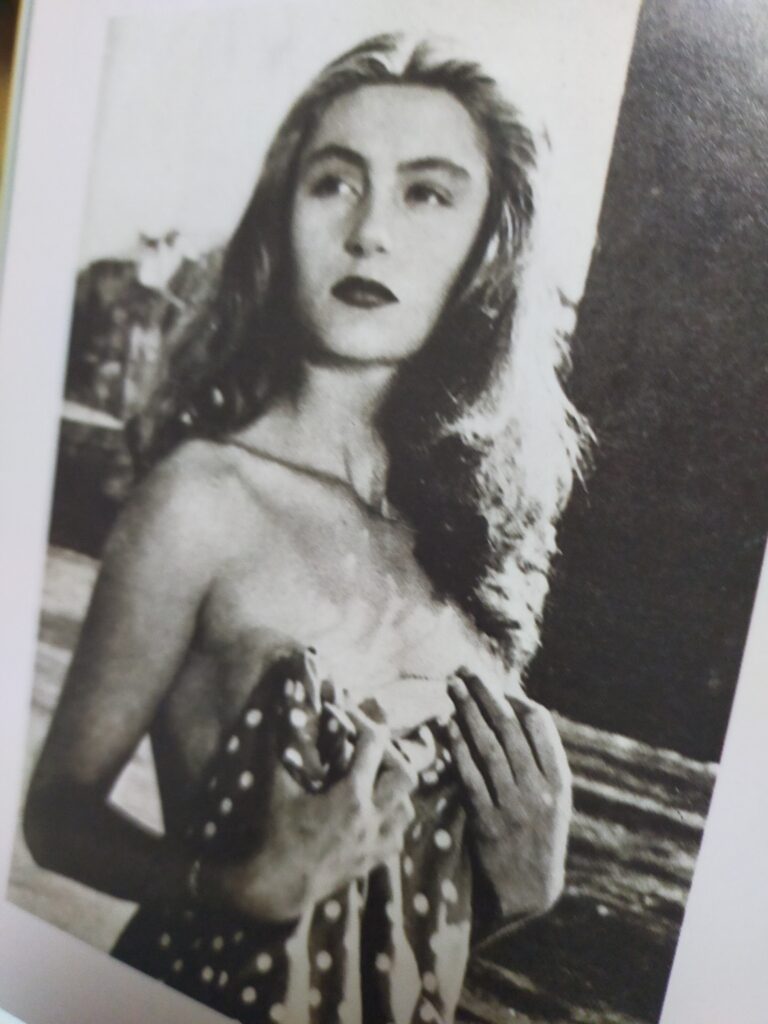

この作品でのジェーンの格好は、セパレーツの上下で、下半身は紐で前後とつなげているだけ。

ターザンのスタイルとの共通性があり、ジャングル生活に適応したジェーンの姿を現す。

だが当時の社会情勢や映画の自主規制状況を考えると、これはかなり思い切ったスタイル。

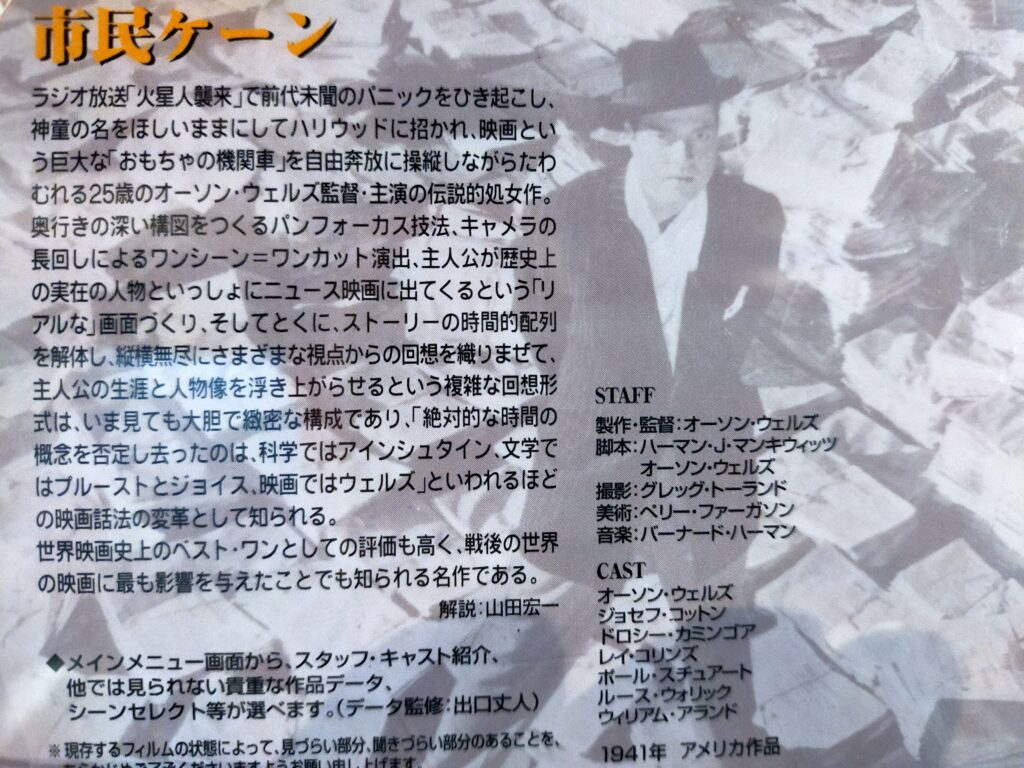

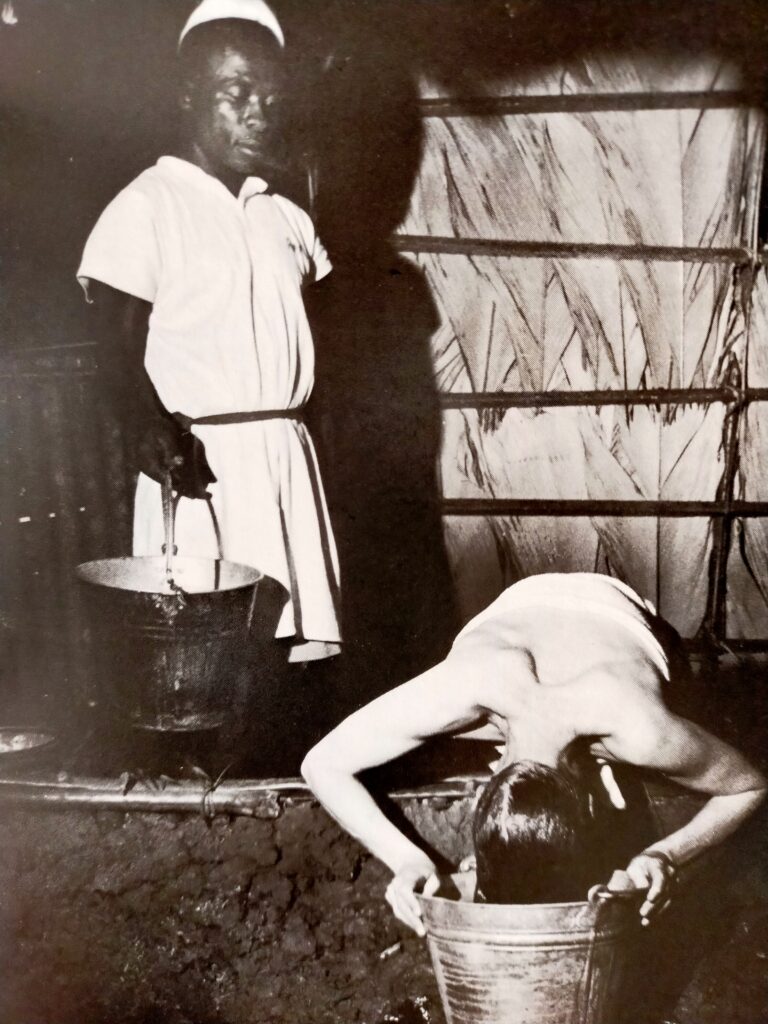

「ターザンの猛襲」プレスシートより

「ターザンの猛襲」プレスシートより

ジェーンは、前作で彼女に思いを残しながらイギリスに帰っていたハリーと、その友人で象牙で一攫千金を狙う山師のような男のキャラバンを迎え、再会を喜ぶ。

キャラバンにはハリーが用意したドレスや化粧品があり、ジェーンはドレス姿を披露。

ドレスや化粧はジェーンの若い女ごころをくすぐりはするが、ターザンとの絆を切るまでには至らない。

ジェーンが「エデンの園」と呼ぶ河畔。

朝のターザンとの水泳シーンでは、ジェーンが着ていたドレスが木に引っかかり、裸のまま水中を泳ぎ回る。

水中シーンはシリーズで毎回出てくるが、この作品の場面が一番長く、美しい。

ジャングルに適応し、ターザンと暮らす喜びがあふれる。

当時の映画では思い切った表現。

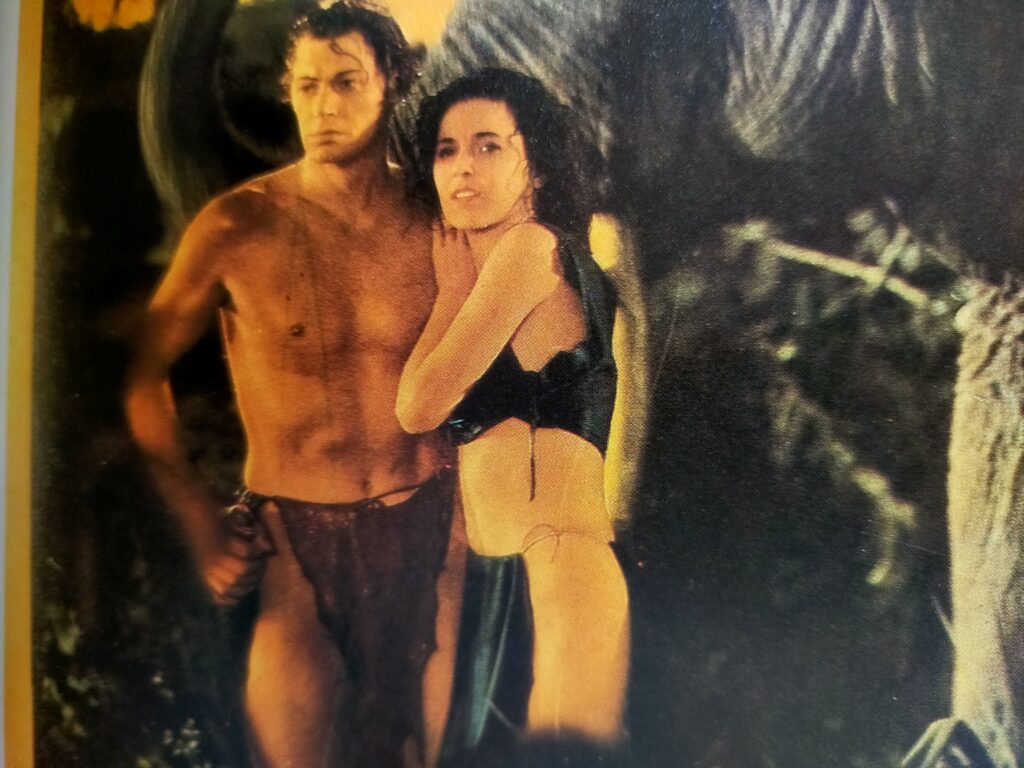

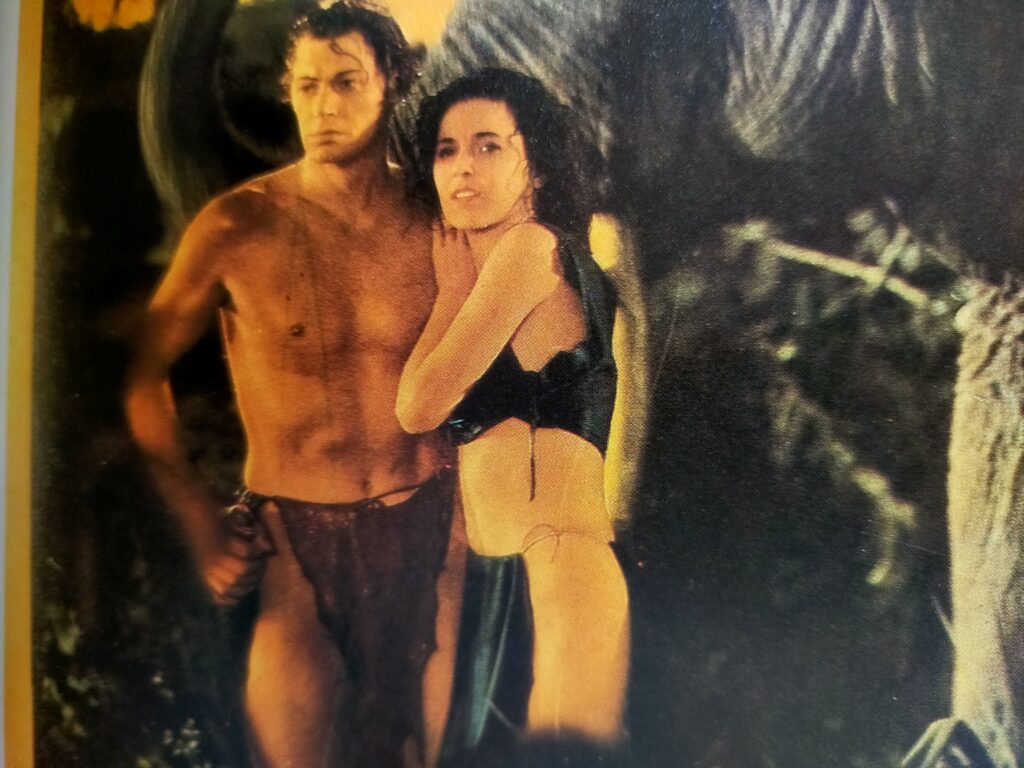

「ターザンの復讐」よりターザンとジェーン

「ターザンの復讐」よりターザンとジェーン

ジェーンを演じるイギリス人女優、モーリン・オサリバンは1911年生まれ。

本作品撮影時は22、3歳でまさに若さがキラキラしている頃。

前作でのおてんば娘ぶりから、愛する人と暮らす若い娘への変貌を溌溂と演じている。

DVDボックスより

DVDボックスより

山師の策略で、ターザンが死んだと思ったジェーンは一度はイギリスへの帰還を覚悟するが、こういったジェーンと文明社会との切っても切れない関係性はシリーズ中で繰り返されることになる。

シリーズ中最長と思われる上映時間104分は、大半がジェーンの魅力に捧げられたものだった。

「ターザンの逆襲」(原題:ターザン エスケイプス) 1936年 リチャード・ソープ監督 MGM

本作から監督は娯楽映画の職人として長く活躍したリチャード・ソープに交代。

さあ、ターザンは何から逃げるのか?

「ターザンの逆襲」より

「ターザンの逆襲」より

イントロはいつものようにアフリカの奥地へ着いた蒸気船から降り立つ白人一行のシーン。

やってきたのはジェーンの従姉姉弟。

おじが残した遺産を餌にイギリスへジェーンを連れ帰そうとする。

一方、ジャングルでの新婚生活も板についてきたジェーンは、偶然チンパンジーのチータが持ち帰った女性の下着を見てターザンの浮気?を疑ったりの若妻ぶりを発揮。

二人の新居は、ハンドメイドではあるものの、像の力で昇降するエレベーターがあり、チータがハンドルを回す扇風機が備わっている立派なツリーハウス。

ターザンが作ったらしい。

食事はテーブルで摂り、ターザンがサーブする。

これら、文明生活をコピーした新居を、ユーモアととるべきか、ジェーンと文明生活のつながりの強さとみるべきか、当時のアメリカ映画の価値観の発露とみるべきか。

イギリスにいったん帰ることを決めたジェーンにすねるターザン。

説得し励ますジェーン。

ジャングルの王者ではあるが、文明社会との接触場面では、直情径行の「問題児」ぶりを隠さないターザンと、文明的でしっかり者のジェーンという、カップルの色がこの作品あたりから確立する。

一度は、いとこ一行と同行してターザンのもとを去るジェーン。

荒れるターザン。

ターザンものらしくない心理劇的展開が重たく、そぐわない。

すべての問題が解決し、ジェーンはイギリスに帰らなくてもよくなる。

従姉は「あなたは(素晴らしい男性と、理想的な環境という2つを得て)すべての女性がかなえられるわけではないポジションにいるのだ」とジェーンに言うラストシーン。

ジャングルに残るジェーンに対する最大級の賛辞でドラマが終結する。

ジェーンのコスチュームは、この作品以降、ショートパンツの上におとなしいワンピースを着たスタイルに変更。

ジェーンが自然の中で肌を露出して色気や美しさを発揮するシーンはなくなる。

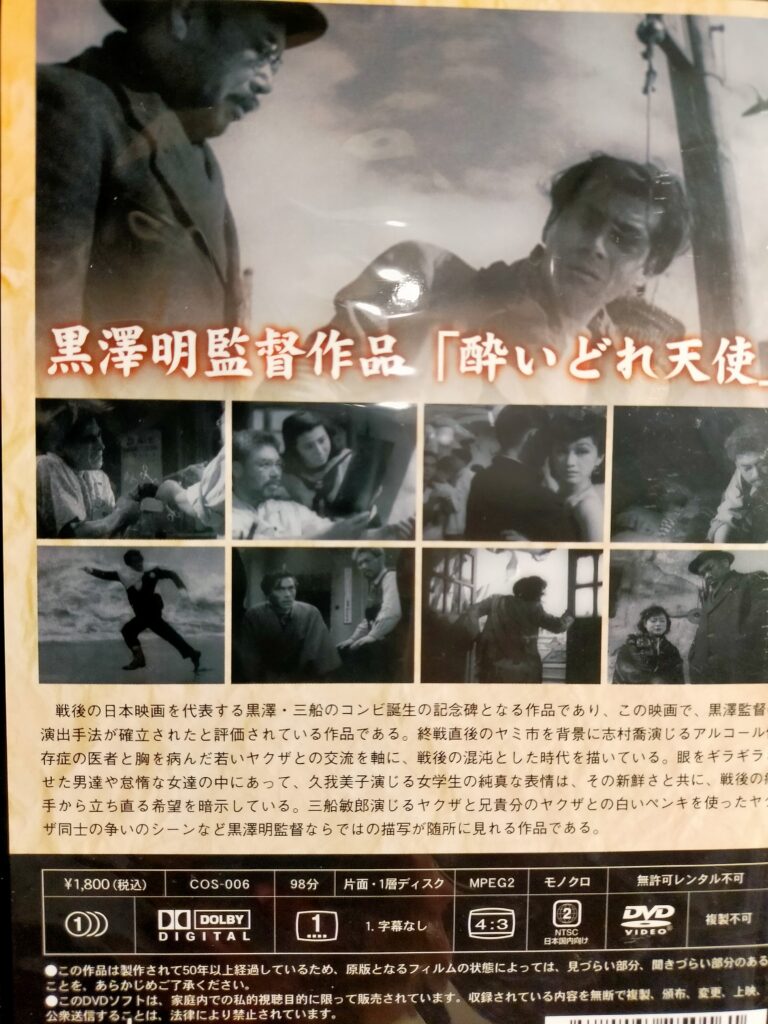

「ターザンの猛襲」(原題: ターザン ファインズ ア サン) 1939年 リチャード・ソープ監督 MGM

MGMターザンシリーズ第1作から7年。

おてんば娘だったジェーンも落ち着いた若妻に。

そして本作で母親となる。

「ターザンの猛襲」本国宣伝

「ターザンの猛襲」本国宣伝

南アフリカへ鉱山経営に向かう飛行機が、ターザンが住む絶壁に衝突して不時着。

富豪夫婦は死に、赤ん坊が残される。

チータが飛行機から赤ん坊を回収し、ターザンに渡す。

この作品あたりからチータの活躍が目立ち、チータ単独の場面も増えてくる。

ボーイと名付けられすくすく育った赤ん坊。

ターザンとジェーンはボーイの親を自任。

ボーイの遊び相手はチータと仔象。

また、ターザンはほぼ英語を解している。

発する言葉は、相変わらず単語をつなげたものだが。

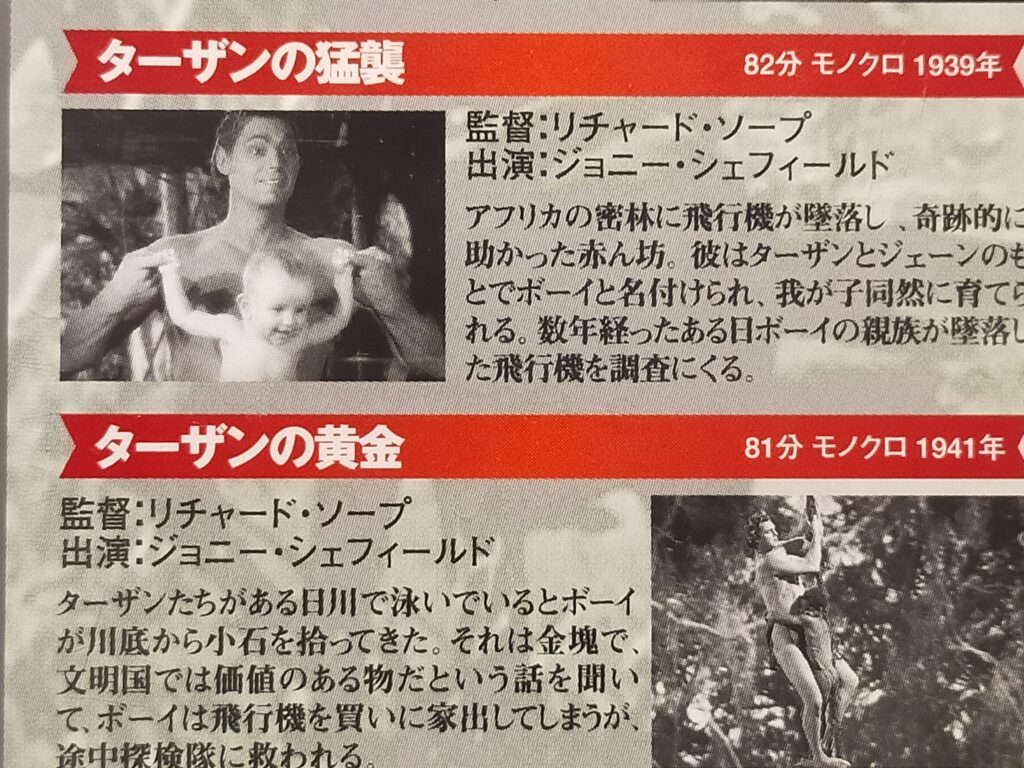

「ターザンの猛襲」ボーイとターザン

「ターザンの猛襲」ボーイとターザン

遭難した夫婦の死亡を確認するためのキャラバンがやってくる。

莫大な遺産が絡む。

遺産の独り占めを狙ってキャラバンの中の悪人が策動。

直感で悪人を見破るターザン。

ジェーンは、文明人の余韻を残すため、悪人の言葉に騙される。

というか、文明人のジェーンは直観ではなく、相手の発する言葉の論理性如何で物事を判断するため、結果的にターザンの行いに抵抗し、悪人を助けることにもなってしまう。

ただし、結末はターザンの活躍により悪人が滅び、ジェーンはターザンに謝り、二人の仲は一層深まるのだが。

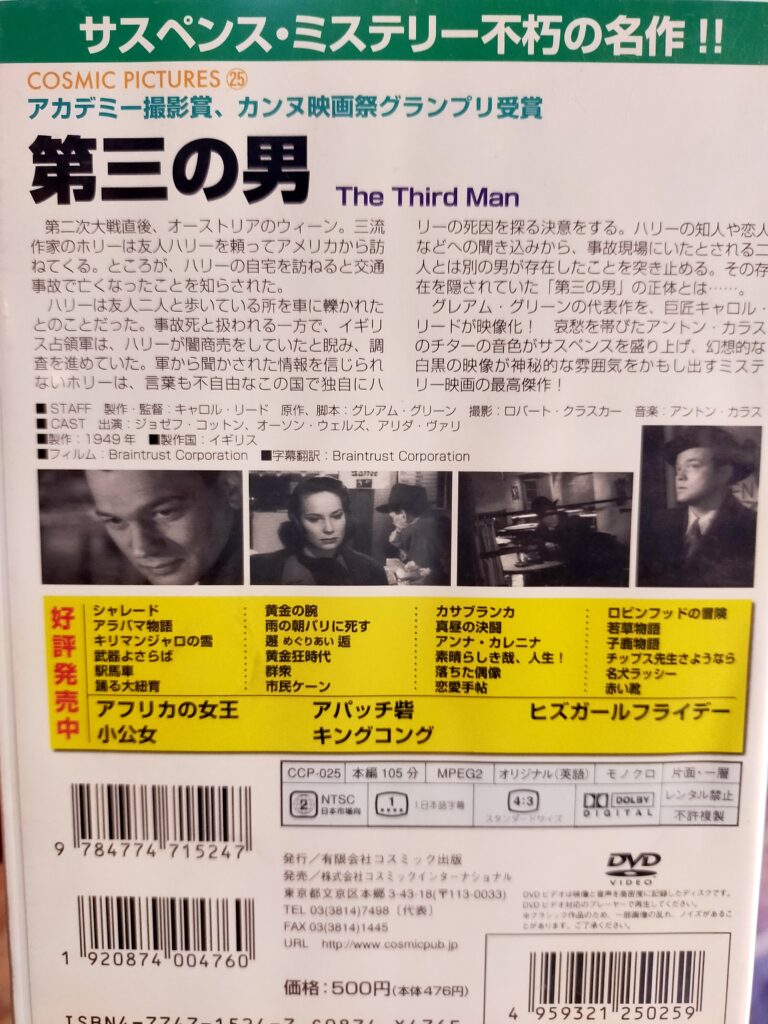

DVDパッケージより

DVDパッケージより

この作品から、キャラバンの一員として、おどけ者ながら直観的にターザンを理解し、最後に悪人に対抗(しようと)する芸達者なキャラが加わる。

「ターザンの黄金」(原題:ターザンズ シークレット トレジャー) 1941年 リチャード・ソープ監督 MGM

ターザンシリーズの主題は、素朴な自然主義。

ターザンに象徴される、平和を愛し、自活能力に優れ、自然を愛する直観力、を賛美している。

もっとも、ジェーンに象徴される常識的な文明性へのリスペクトも忘れてはいない。

本作ではその主題にもう一歩深く踏み込む。

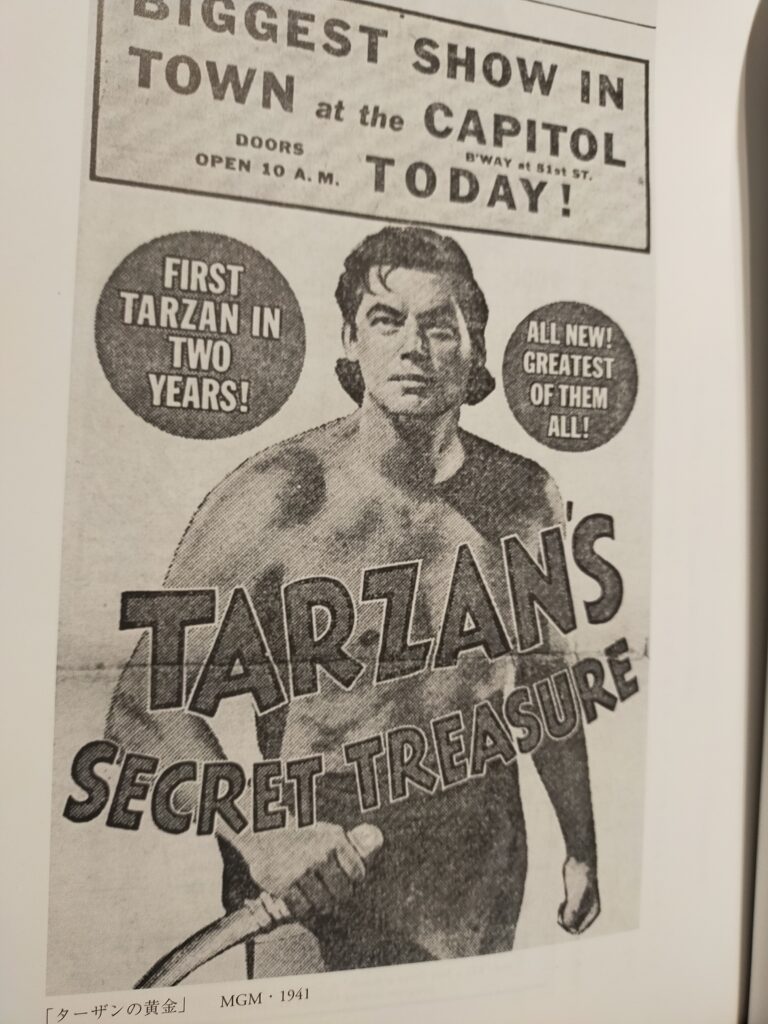

「ターザンの黄金」本国宣伝

「ターザンの黄金」本国宣伝

ボーイが家族で泳ぐ川の底で金の塊を見つける。

ターザンは黄金には興味がないが、山にも同じものがあるという。

ジェーンはボーイに文明社会での金の価値を教える。

部族の調査にやってきた学術調査のキャラバンがターザンのもとへやってくる。

歓待するジェーン。

新居には吹き出す温泉で蒸し焼きや茹で料理ができるグリルや、湧水を引いてかける冷蔵庫まで新設されている。.

しっかり者のジェーンを先頭にターザン一家

しっかり者のジェーンを先頭にターザン一家

ジェーンはしっかり者のママとしてボーイを教育。

キャラバンが持っている望遠鏡や映写機に積極的にボーイを触れさせる。

ボーイが金塊を見せたことで学術キャラバンは内部分裂。

悪人派が良識派を駆逐し、ターザンを銃で排除して、ジェーンとボーイを人質に金塊奪取へ向かう。

前回から登場の、おどけキャラ(バリー・フィッツジェラルド)がここで活躍し、ターザンの逆転劇をアシストする。

すっかり落ち付いたヤングママぶりを発揮するジェーン役のマーガレット・オブライエンは20代最後の出演。

ポーレット・ゴダードとジェーン・フォンダを合わせたような美人女優に成長している。

ターザンとの会話は、出会った頃の思い出話をするまでに言語が進化。

一方、いったんは悪人の「言葉」に騙され、結果としてターザンを窮地に陥らせるパターンを本作でも踏襲している。

DVDパッケージより

DVDパッケージより

ラストシーン。

「君達のような人が増えれば世界は平和になる」と、ターザンを助けた、おどけ者(バリー・フィッツジェラルド)に言わせて、ターザンの文明に毒されない素朴な生き方が賛美される。

金第一主義の弊害を明確に否定して、映画はその主題を深化させる。

では、そのあとはどうなのか。

去ってゆく白人を見送る「理想的」なターザン一家が、まるで〈絶滅を待つ、エデンの園の希少生物〉のように、はかなく寂しげに映ったのは気のせいか。

そう見えたのは、〈素朴な自然性〉以上の価値観を、この映画も当時の社会も持ち得ず、そういった中で〈金第一主義〉だけを否定する状況にいわば〈放置〉されたターザン一家が不安定に見えたからではなかったか。

「ターザン紐育へ行く」(原題:ターザンズ ニューヨーク アドベンチャー)1942年 リチャード・ソープ監督 MGM

ワイズミュラーとオサリバンのコンビの最終作。

ターザンは少々おっさん臭くなり、30歳を迎えたジェーンは堂々たる中堅美人女優。

オサリバンは、映画監督のジョン・ファローと結婚し、1945年には、のちにミア・ファローとなる娘を出産することになる。

DVDパッケージより

DVDパッケージより

エデンの園で泳ぐターザン一家の姿がトップシーン。

新居にはチータがハンドルを回す「食器洗い機」が新設されている。

ジェーンは幸せそうだ。

やがてライオンの捕獲を目的とした一行が双発機で不時着する。

ボーイが現場に向かう。

白人3人のうち一人を操縦士と見破るボーイ。

自然児としての直観力がボーイにも備わっており、ターザン二世として成長していることがわかる。

一方、一行のうちの悪人はボーイが仔象を手なずける様子を見て、サーカスで大儲けできると悪だくみを考える。

凶暴なジャコニ族の来襲と救援に駆け付けるターザンとジェーン。

ツタがジャコニ族によって切られて落下する二人。

さらに火をかけられる。

チャンスとばかりにボーイを連れて離陸する白人たち。

チータに助けられたターザンたちは、ボーイを追って海岸の街へとたどり着く。

ジャングルでの格好のまま裸足で港町の往来を歩く二人は好奇の的。

白人の高官に掛け合って、黄金と交換にニューヨークまでの航空券を入手。

中国人のテーラーでそれぞれの洋服をあつらえる。

ニューヨークの空港、タクシー、ホテルでの騒動の描写は、大人し目。

ドタバタは主にチータが引き受け、よく訓練されたチンパンジー芸をたっぷり披露。

ターザンも服の上からシャワーを浴びて叫ぶなどするが、ギャグっぽい描写はされていない。

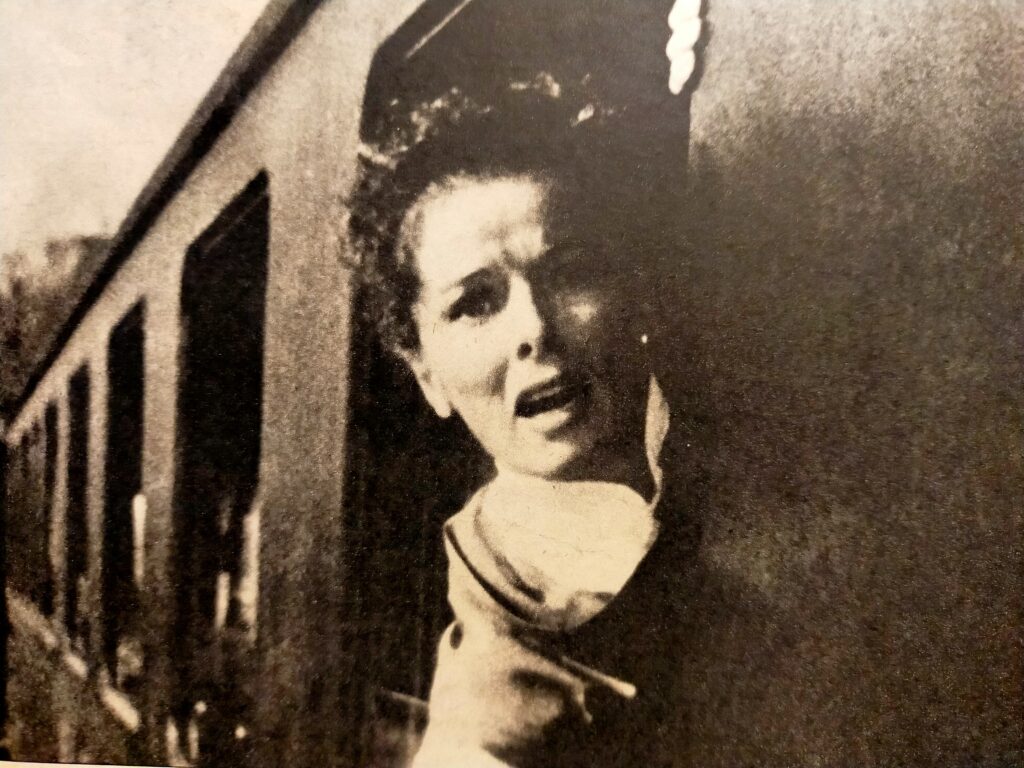

「ターザン紐育へ行く」より

「ターザン紐育へ行く」より

洋装もよく似合うジェーンは、当初は法律に従うようにターザンを説得し、ボーイを戻すために裁判にまで訴える。

が、実の親ではないことが判明し、ボーイの親権を証明できない。

その瞬間、裁判所でターザンの怒りが爆発。

拘束された部屋の窓を破って脱出。

警官とビルの屋上から、吊り橋の上まで大捕物を展開。

サーカステントでは悪人を相手に空中ブランコで立ち回る。

この展開、反権力・アナーキーなものではなく、無声映画の喜劇で警官をからかう喜劇役者のふるまいに近い。

むろん喜劇風演出はされておらず、ターザンの直情径行を強調し、ターザンだから許される、という風で観客も全面的にターザンを応援したくなる。

公務執行妨害と裁判所侮辱罪については、情状酌量され執行猶予となる結末が用意され、文明との妥協の場面も用意されている。

ジェーンは法律に頼り、ターザンを自重させたことを反省。

「これからもついてゆく」とターザンに謝罪。

一家はアフリカに戻り、エデンの園で泳ぐ一家の姿がラストシーン。

母親役で、ますます落ち着きの出ているジェーン。

自らの色気発揮は少ないが、だからこそコスチュームから覗く形の良い足が、大人の色気に変わっていて貴重だったことを申し添えたい。

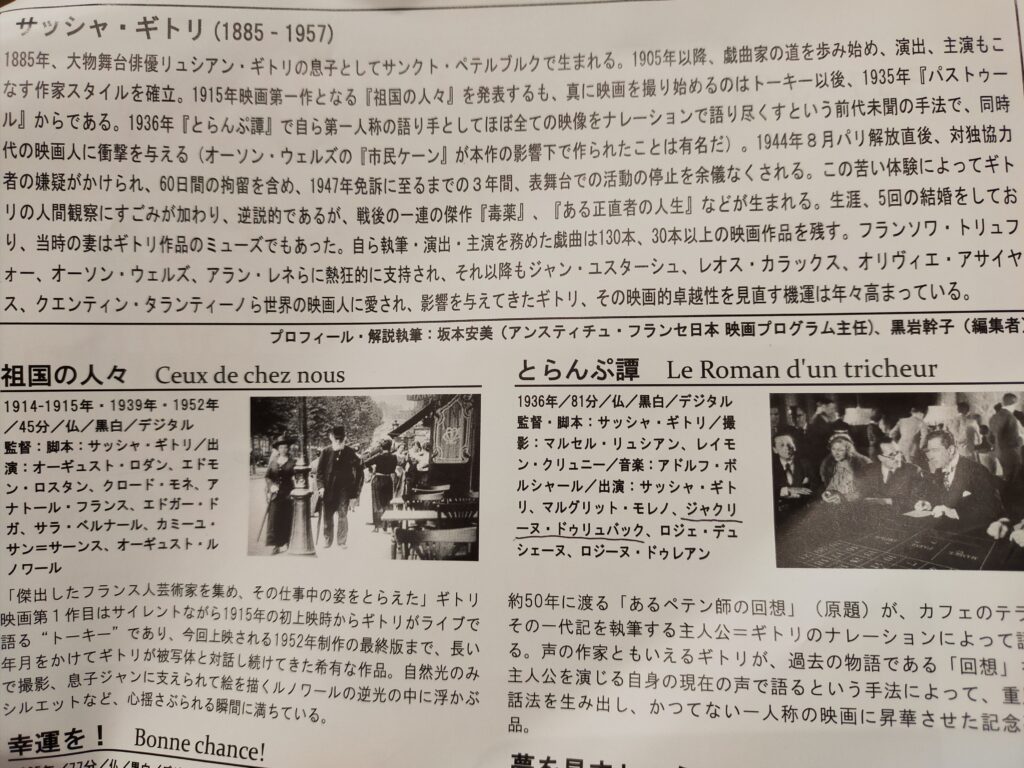

まとめ

・原作のターザンは類猿人と呼ばれ、いわば人外魔境に暮らすジャングルの王だったの(だろう)が、そういった伝奇性、猟奇性は第2作目までで、それ以降は、ジェーンの存在感が増し、ターザンは家庭人、常識人としての一面が強調されている。

・映画のベースには素朴な自然賛歌があり、平和を乱す拝金主義、武器などの文明はターザンによって否定、排除される。

ジェーンは文明人として一義的にはそれらを排除しないが、最終的にはターザンの価値観に従う。

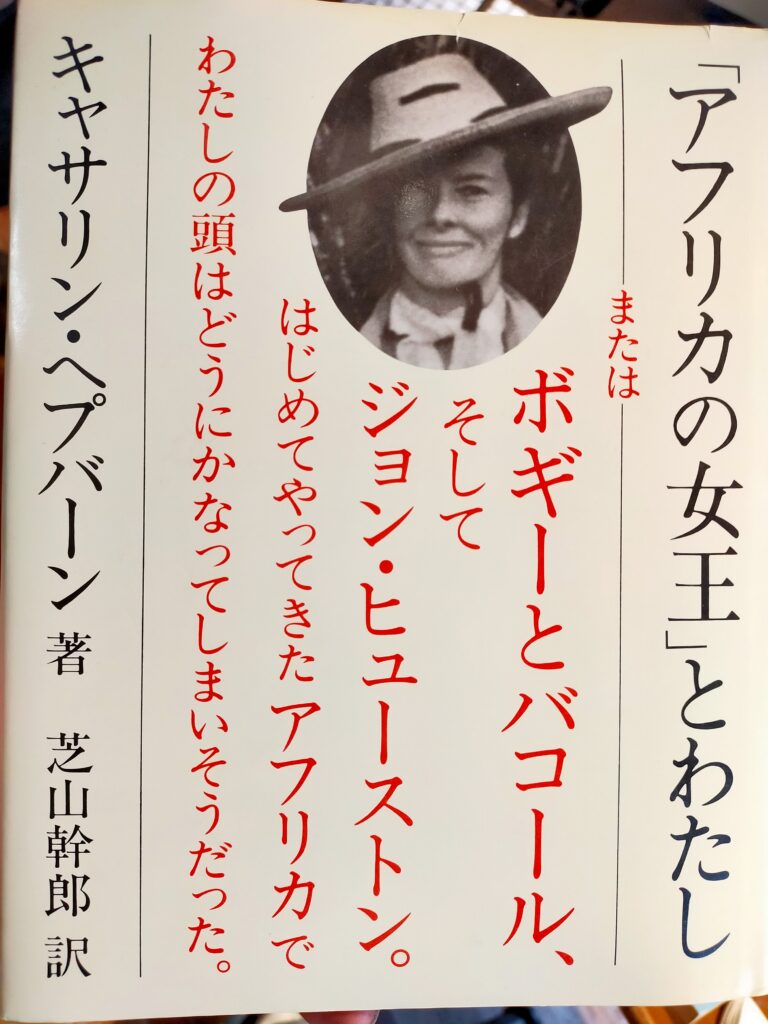

・このシリーズは女優モーリン・オサリバンの成長物語でもある。

イギリスからハリウッドに渡り、シリーズ第1作から体当たりでターザンのヒロインを熱演。

ジャングルに定着した当初を描く第2作では思い切ったコスチュームを披露、はつらつとした魅力を全開にする。

シリーズ後半では母親としての落ち着きも見せ、洋装でのニューヨークのシーンなどでも芸達者ぶりを見せた。

・アフリカロケの部族や動物の珍しいシーン。

スタジオでの動物を使ったシーン(特に多数の像を使ったアクションシーン、猛獣とと格闘シーンンなど)。

大勢の黒人を使っての部族の襲撃シーン、キャラバン隊の再現シーン。

などに工夫が見られ、アフリカもの猛獣物の原典となった。

人が川でおぼれた瞬間にワニが出動してゆくカットなどはこの後の映画で繰り返されることになるお馴染みのものだ。

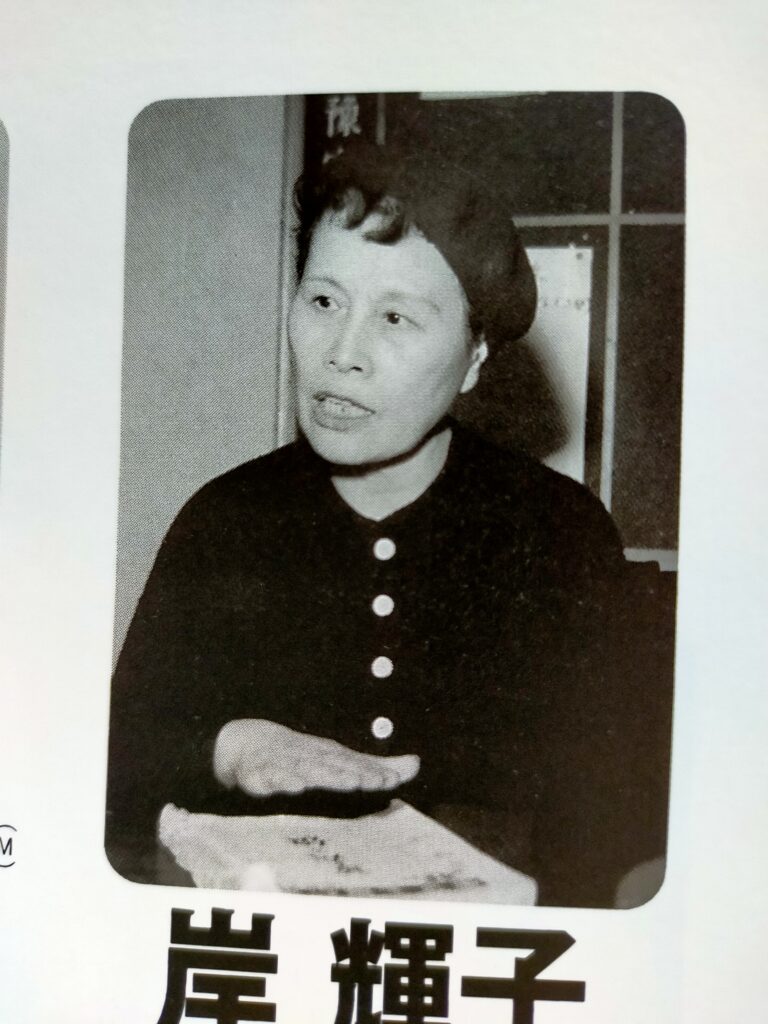

モーリン・オサリバン

モーリン・オサリバン