名画座・渋谷シネマヴェーラで,2021年12月から、年をまたいで1か月以上にわたる特集上映があった。

その名も「ストレンジャーズ・イン・ハリウッド」。

戦前にドイツを逃れてハリウッドに渡った映画監督3人の、1930年代から50年代初頭にかけての作品の特集だ。

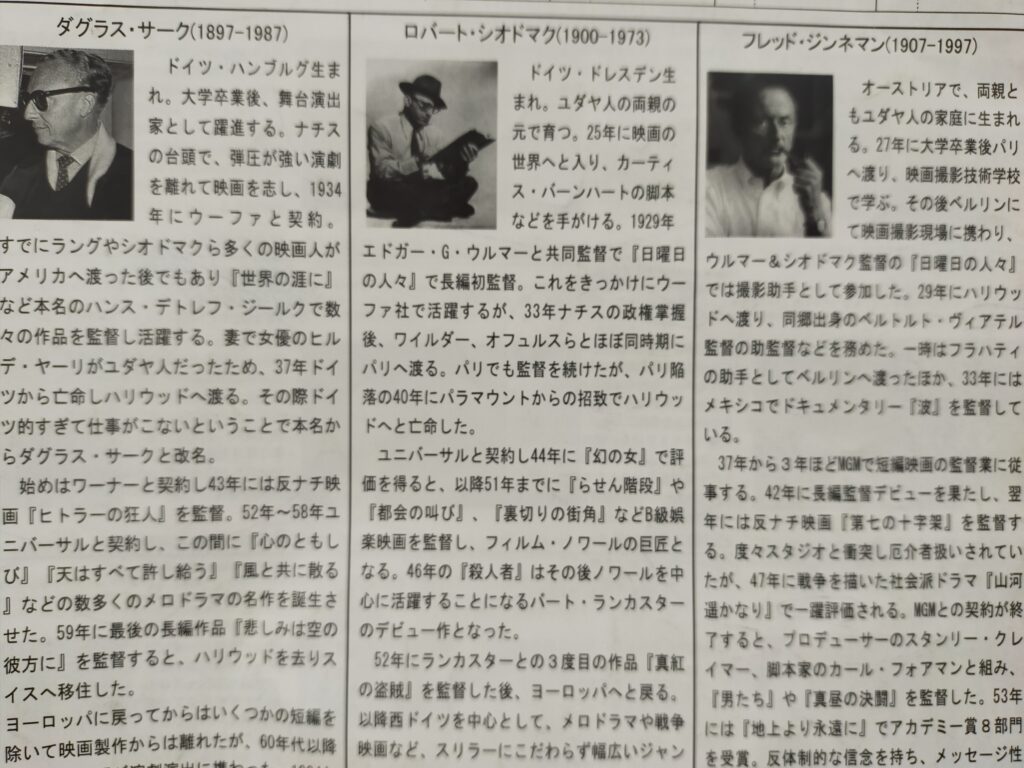

3人の監督は、ダグラス・サーク、ロバート・シオドマク、フレッド・ジンネマン。

いずれ劣らぬ映画史上の名監督にして、ユダヤ系の(サークは夫人がユダヤ人、ほかの二人は本人がユダヤ人)、いわばハリウッドにとってのストレンジャーズ。

日本のファンには「真昼の決闘」(1952年)「地上より永遠に」(1953年)で名をはせ、後年「ジャッカルの日」(1973年)「ジュリア」(1977年)など、大監督然としたジンネマンが有名だ。

コアなファンには、声が出ない少女が殺人鬼に追いつめられるサスペンスの古典「らせん階段」(1946年)とともに監督・シオドマクの名が記憶されるかもしれない。

映画ファンを卒業した「シネフィル」と呼ばれる意識の高い方々には、評論家・蓮見重彦氏あたりがもっぱら取り上げ始めた一人:ダグラス・サーク、がここ最近の気になる映画監督(映画作家と呼べばいいのか)なのかもしれない。

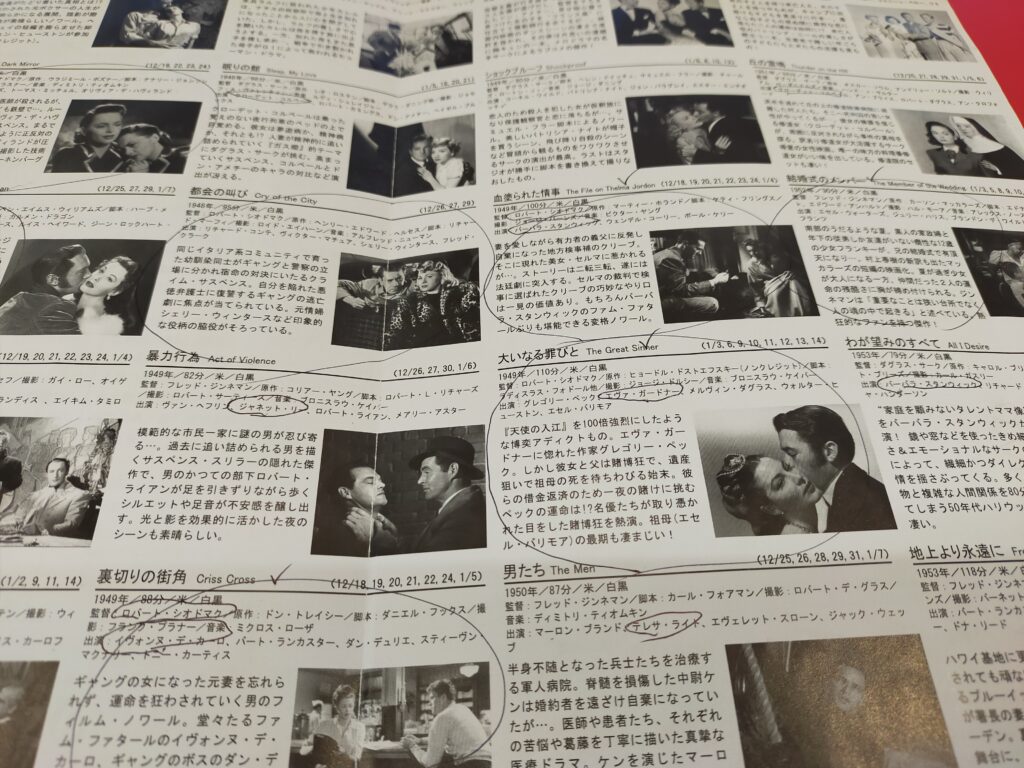

全34本の上映。

そのほぼ全作品は、シネマヴェーラ自体がデジタル素材を買い取って自前で字幕を付けて上映するという、営業努力によるもの。

サーク:12本、シオドマク:14本、ジンネマン:7本、ほかにエドガー・G・ウルマーの1本を加えてのラインナップ。

うち6本が、戦前戦中に故国ドイツもしくは第一次亡命先のフランスで撮られたものであるという貴重さ。

この特集に9回ほど日参し、15本を観た山小舎おじさん。

日々見上げたスクリーンには、70年から90年前の人々の顔だったり、美貌の女優だったり、今なお受け継がれる撮影技法だったりが文字通り横溢しておりました。

1930年当時のベルリンの風景、鏡と影を駆使してサスペンスを盛り上げる技法、レスリー・レアンダー、エラ・レインズ、イボンヌ・デ・カーロ、エヴァ・ガードナーら女優陣の輝き・・・まさしく「映画的世界」の興奮と喜びの連続でした。

個別の作品、女優さん、時代背景などについては次回ブログからおいおい書いてゆこうと思います。

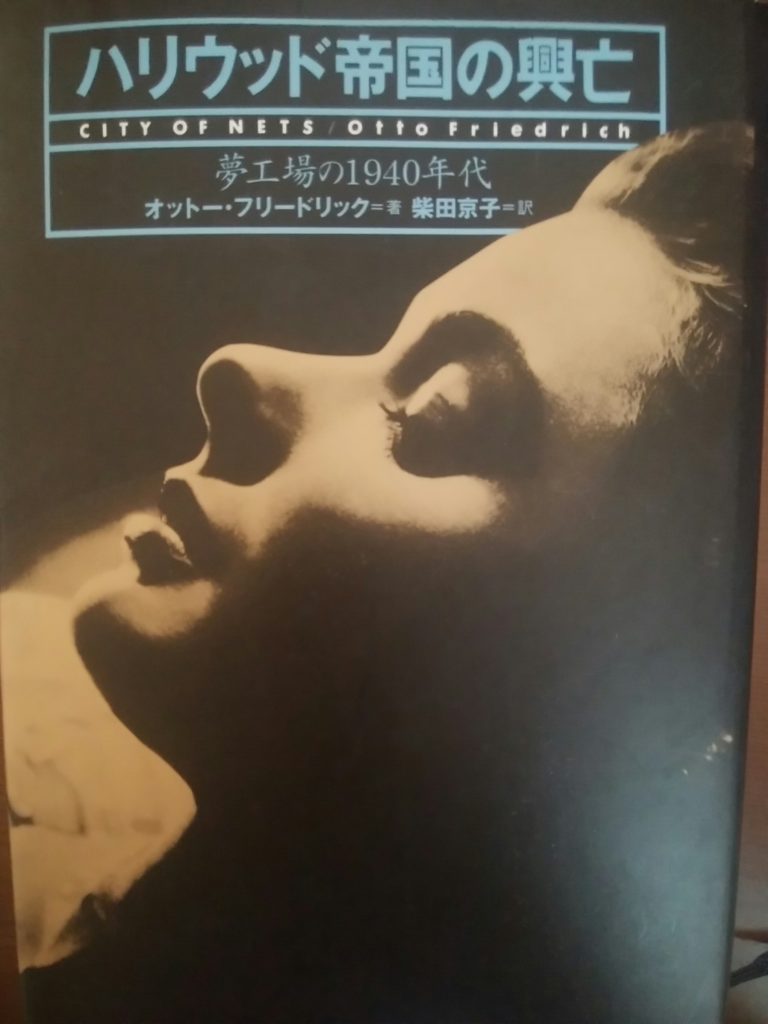

その前に付記しておきたいのが、ストレンジャー(外国人:多くはユダヤ人)とハリウッドの切っても切れない関係。

というか、ハリウッドがユダヤ系の巣窟だった(今でもか)という事実。

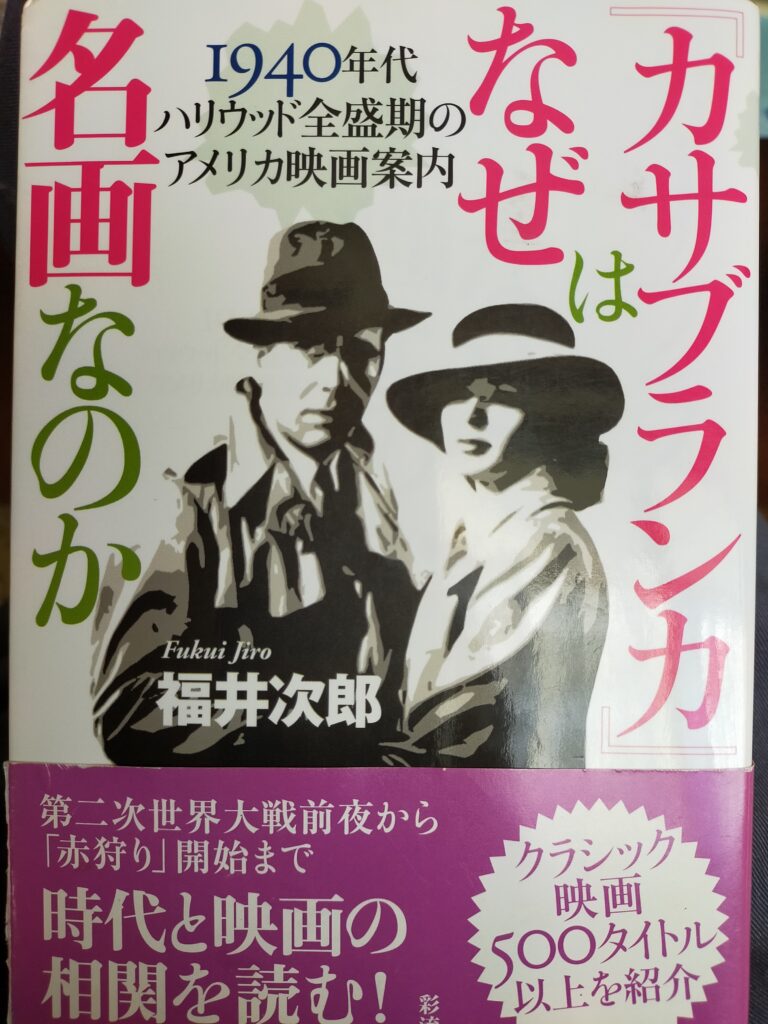

ここに「カサブランカはなぜ名画なのか・1940年代ハリウッド全盛期の名画案内」という2010年発行の本があります。

戦争を挟んだ1940年代を中心にアメリカ映画を俯瞰的に見るこの本。

その時代のアメリカ映画こそ、〈政治と芸術と商売が絶妙なバランスで一体化した稀有な時代〉で、そういった作品が生まれた背景にはユダヤ系映画人がいたから、という一貫したテーマで書かれています。

ユダヤ系映画人が、政治性(反ナチ)を隠されたテーマとし、商業的にも成功させたこの時代の象徴的な作品が「カサブランカ」でした。

非ユダヤ人(ボガート、バーグマン)を表に立て、ユダヤ系のスタッフ、キャストが脇を固め、巧妙に織り交ぜられた反ナチのアピールは、見事に「ヤンキーをして、ヨーロッパの反ナチとワスプを救わなければならぬという気持ちにさせた」と同書にはあります。

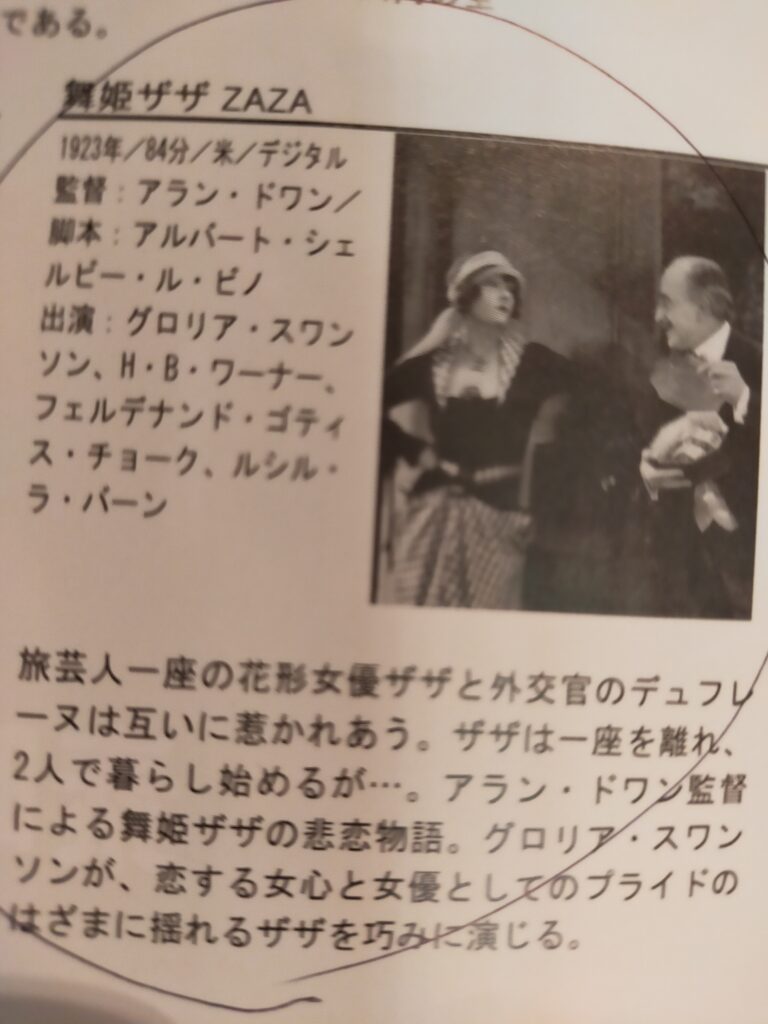

ハリウッドのユダヤ人には、戦前から有名な監督だけでも、エルンスト・ルビッチ、ウイリアム・ワイラー、ジョージ・キューカー、ルイス・マイルストンなどがいます。

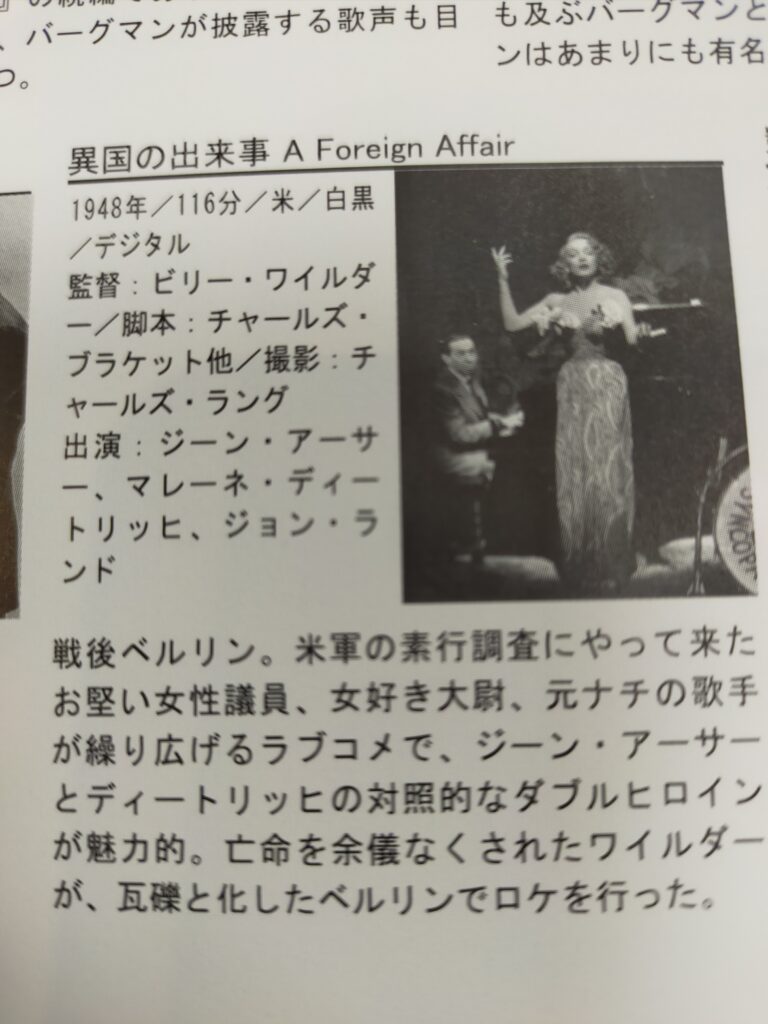

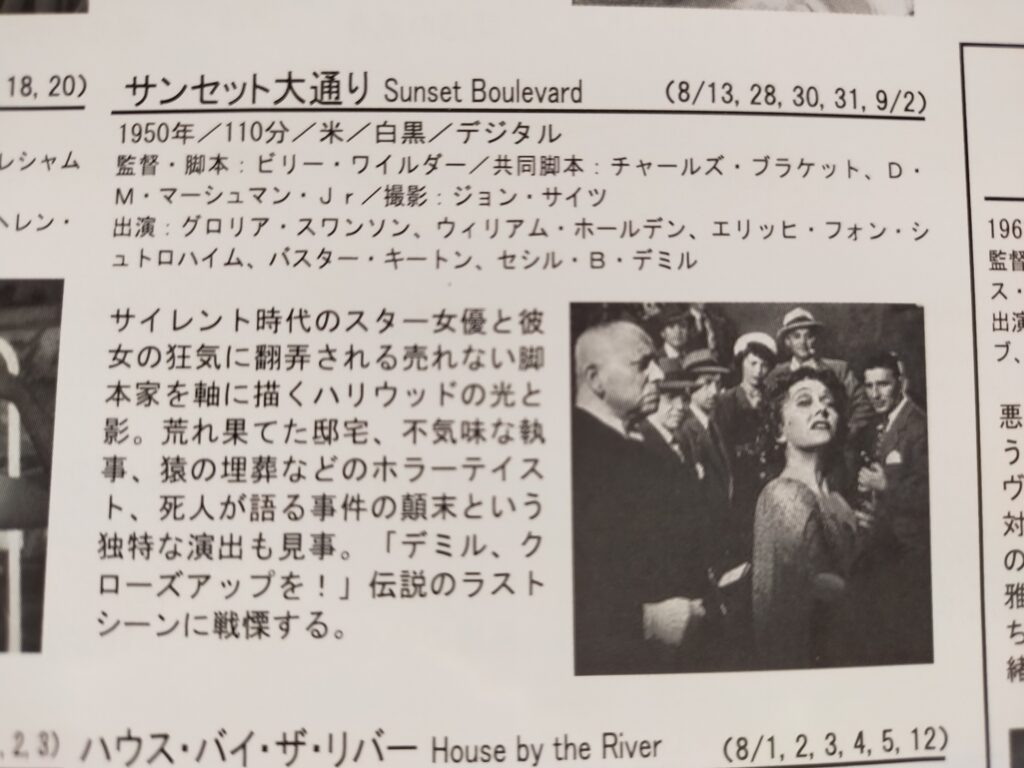

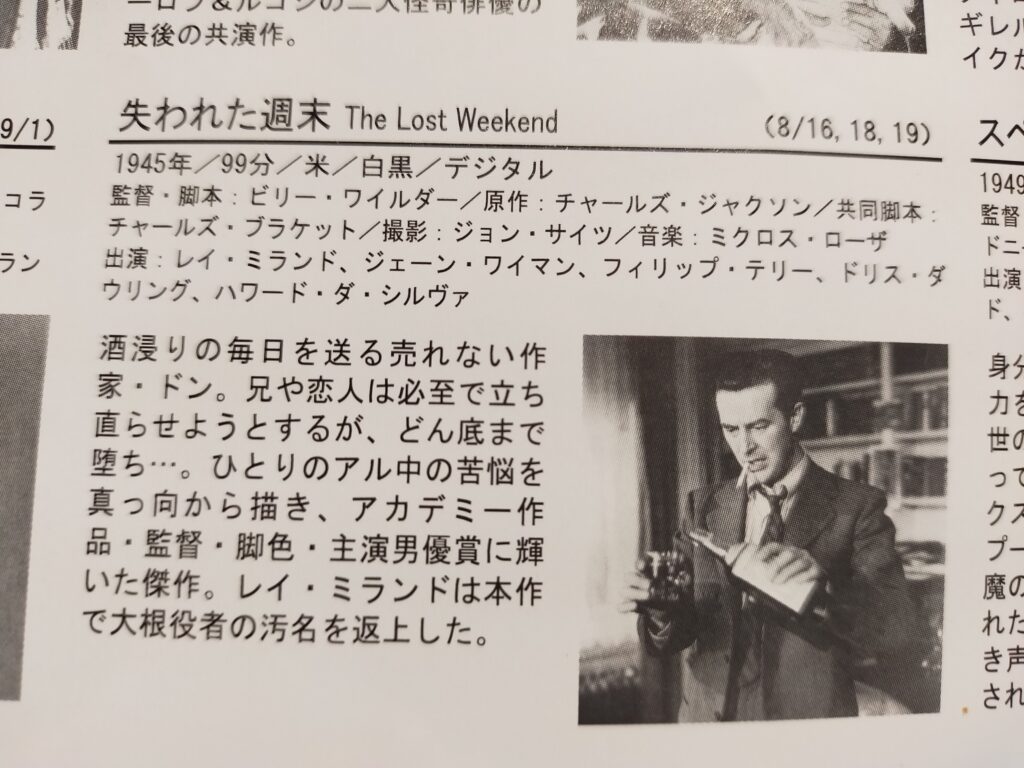

その後亡命してきたり、デビューしはじめたユダヤ人監督には、有名どころだけでもマックス・オフュルス、オットー・プレミンジャー、ビリー・ワイルダー、ジュールス・ダッシン、エリア・カザン、マーク・ロブスン(シオドマク、ジンネマンももちろん)などがいます。

彼らこそが通り一遍にスタジオのいう通りだけを聞いて、娯楽映画やミュージカルを撮るだけではなく、時には政治的な主題を、斬新な手法で描いてきた映画監督たちだったのです。

往々にしてその作品は、戦争という非常な時代背景をバックに浮かび上がるユダヤ人としての民族的思想に彩られていたのかもしれませんが、同時に優れた商業映画でもあったのです。

後にいわれるフィルムノワールと呼ばれるB級サスペンス群は、屈折した彼らの心情が反映したているからこそ魅力的なジャンルとなったようです。

監督たちのほかに、有力な製作者や俳優の中にもたくさんのユダヤ系がいてお互いに協力し合ってもいました。

一方、当時のハリウッドのスタジオにはタイクーンと呼ばれるオーナーたちが君臨しており、その誰もが東欧、ロシアからのユダヤ人移民か、その子孫でした。

移住後は都市部のゲットーから身をおこし、劇場経営で財を成して始めたのが映画製作と配給、興業でした。

ハリウッドを形作った人たちです。

彼ら:アドルフ・ズーカー(パラマウント)、サミュエル・ゴールドウイン(ユナイト)、ルイス・B・メイヤー(MGM)ら、はおおむね共和党支持で反共でしたが、決して反ナチではなく、むしろムッソリーニに心酔したハリー・コーン(コロンビア)のような人物もおり、政治的にも教養的にも製作現場のユダヤ人たちとは決して一枚岩ではなかったようです。

製作現場の「進歩的」なユダヤ人たちはのちの「赤狩り」により、共産主義とともにパージされてゆくことになります。

そういった歴史を見る限り、反ナチも政治的な主題も、決してアメリカ総体の意志ではないことがわかります。

むしろハリウッドのストレンジャー達が掲げた政治性が、象徴として「アメリカ総体」からつぶされていったことのようです。

シネマヴェーラのストレンジャーズインハリウッド特集で上映された作品は、その全部がバリバリの反ナチ映画でも、サスペンスでも、フィルムノワールでもありませんでした。

戦前の自由な空気が流れていたり、サスペンス風の味付けながら人間性の高貴さを謳うものも多く、何より当時の有名スターが出演しているバリバリのハリウッド映画でありました。

故国を追われた映画人がハリウッドにたどり着き、独立プロで映画を創り始め、スタジオと契約し、発表していった70年以上前の作品の数々。

メジャー配給会社のトレードマーク:雪山をバックにしたパラマウント、地球儀を取り巻くユニバーサル、ライオンが吠えるMGM、電波塔が発信するRKO・・・で始まる1940年代の夢の世界が連日スクリーンにデジタルで再現されました。

メジャーの配給により歴史に残ることになったこれらの作品。

その一つ一つについては後程。