ベランダの補修を継続しています。

防腐塗装を引き続き行なおうと、塗装予定の柱を見ました。

柱には穴が開いています。

もともとは母屋の柱として使っていた150年前の材木です。

傷みとか、腐りではなく、梁などとの組み合わせのためにあけた穴をそのままに、ベランダの柱に流用しています。

古民家の建付けは、柱と梁の組み合わせでできています。

釘などは使わず、例えば地震があっても、組み合わせた柱と梁が揺れを吸収することができるような造りにしてあります。

山小舎のベランダの柱は、そういった柱材を再利用しています。

とはいっても見た目が危なっかしいので、塗装の前にできるだけ穴を補修することにします。

廃材をカットして穴に詰めることにします。

ここで電動丸のこが登場。

柱の穴のサイズに合わせてカットします。

電動丸のこのおかげで、カットが短時間でできます。

実は電動丸のこを使うのが生まれて初めてだった山小舎おじさん。

案ずるより産むがやすし、のココロでぶっつけ本番に臨みました。

何とか、サイズよりはちょい大きめに木材をカット。

カット材をトンカチで柱の穴に埋め込んでゆきます。

素人細工ながらモザイクのようにはまり込みました。

はみ出した部分は鉋で削り、サンダーでもかけましょうか。

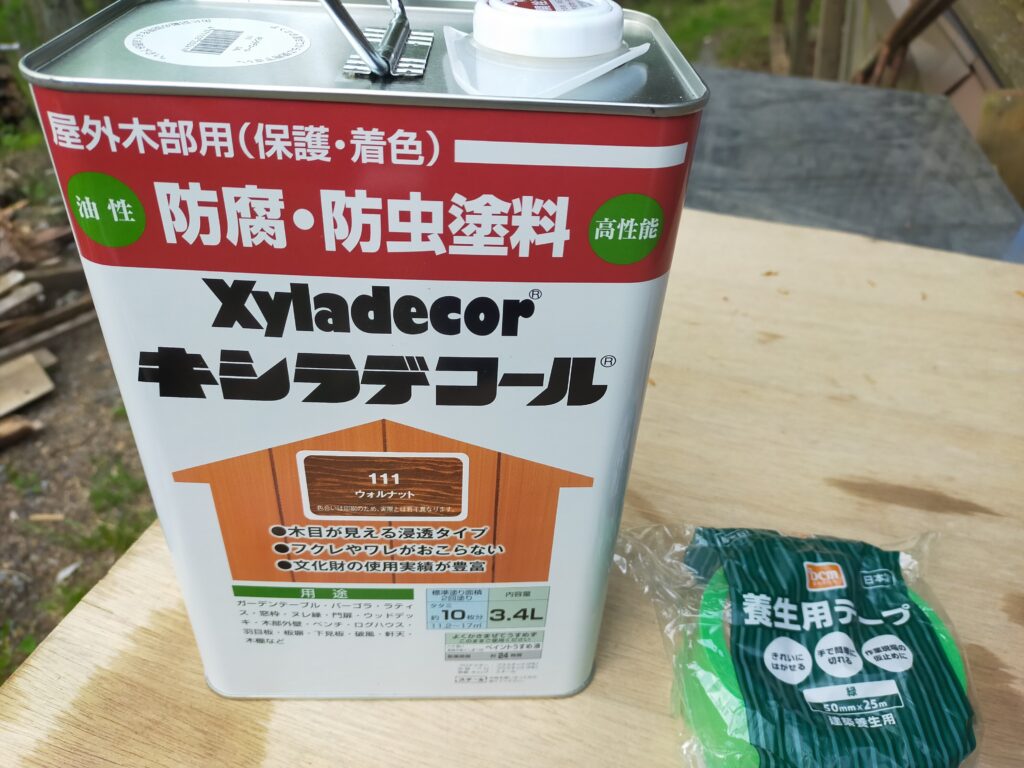

別の日、2段梯子をかけてベランダ上部を塗装しました。

梯子を使っての塗装作業。

梯子を固定するのが最重要となります。

ふわふわした腐葉土が土台なので、まずは梯子がぐらぐらしないように土台を固めること、次に重心が上にかかっても梯子が倒れないように固定することを考えます。

本来は紐を使って固定するようですが、梯子を柱にもたれかけることで倒れるのを防ぎます。

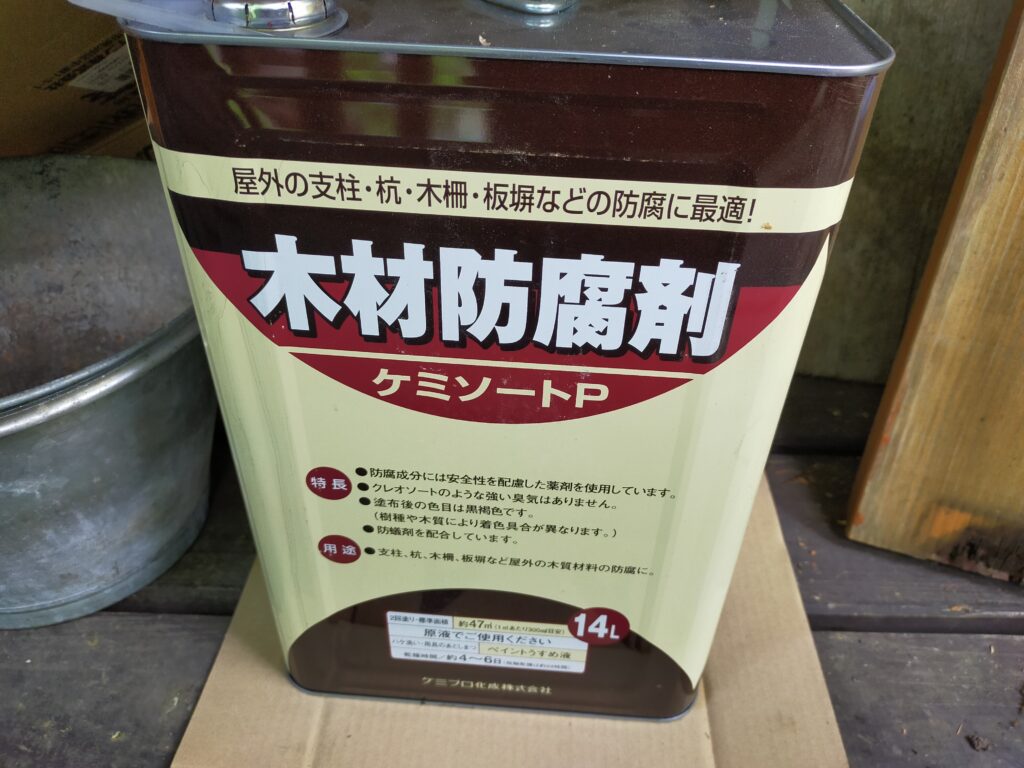

梯子に上り、ケミソール塗料を塗ってゆきます。

雨ざらしのまま20年たったの木材にたちまち染み込んでゆくケミソール。

塗料は染み込んで色も残らず、したがって防水効果は未だし?と、2度3度と重ね塗りをします。

まだまだ時間がかかりますが、楽しみでもあるベランダ補修作業です。