山小舎にはベランダがあります。

ふもとから古民家を移築するにあたり、前オーナーは山小舎らしくしようとベランダを取り付けたのでした。

2階建てのベランダで、1階からも2階からも出られます。

2階のベランダは、古い建具や材木などの置き場となっており、布団を干したり、玉ねぎを吊るしたり、煙突掃除をするときのほかは出ることもありません。

1階のベランダは、乾いて使えるようになった薪の置き場や、焚き付けの置き場、もみ殻・糠・燻炭の入った袋の置き場、になっています。

一番奥には前オーナーが、ふもとの集落の知り合いから譲り受けたという機織り機が鎮座しています。

このベランダ、母屋から張り出した屋根の下にあり、まったくの雨ざらしではないのがよかったのか、移築後20年以上、使用に耐えています。

といっても一見して経年経過を物語る塗料のハゲ具合といい、薪を運ぶたびに感じる不安感といい、何らかの手入れを待っている状況なのは明らかです。

塗装前のベランダ支え部分と1階部分

塗装前のベランダ支え部分と1階部分

ベランダを支える柱を出入りの大工さんに診てもらったところ、「縦の柱には支えを入れましょう。横に渡した材木は栗材だから見た目より芯が残っていますよ」とのこと。

大工工事は専門家に任せるとして、現状のベランダの防腐・防水処理はできるだけDIYしましょう。

支えの柱と横渡しの栗材のつなぎ部分が腐り始めている

支えの柱と横渡しの栗材のつなぎ部分が腐り始めている

栗材の表面を覆うコケ

栗材の表面を覆うコケ

外壁の防腐・防水処理には塗装によるのが一般的です。

塗料には油性と水性があります。

よくある油性ペンキは防水性には優れていますが、長期的には塗料が剥がれて来たり、木材の水分発散を遮断して腐食を進めたりするようなのです。

ネット情報や、バイト仲間の「DIYおじさんたち」に聞くと、木材に浸透するタイプの塗料がいいとのことでした。

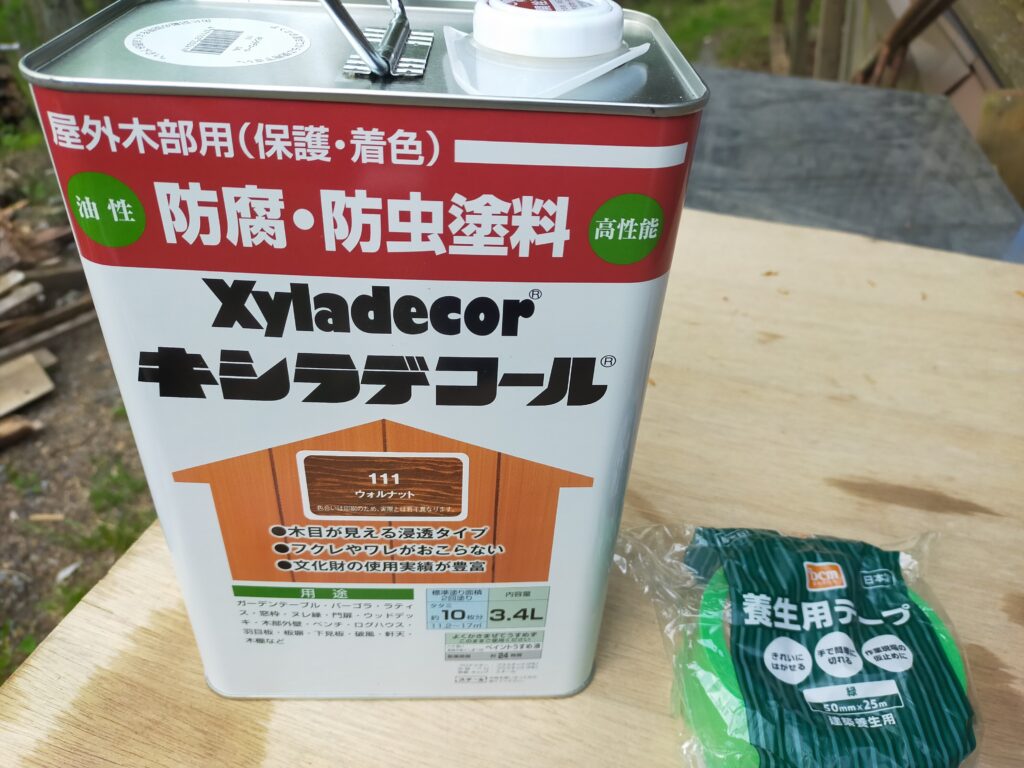

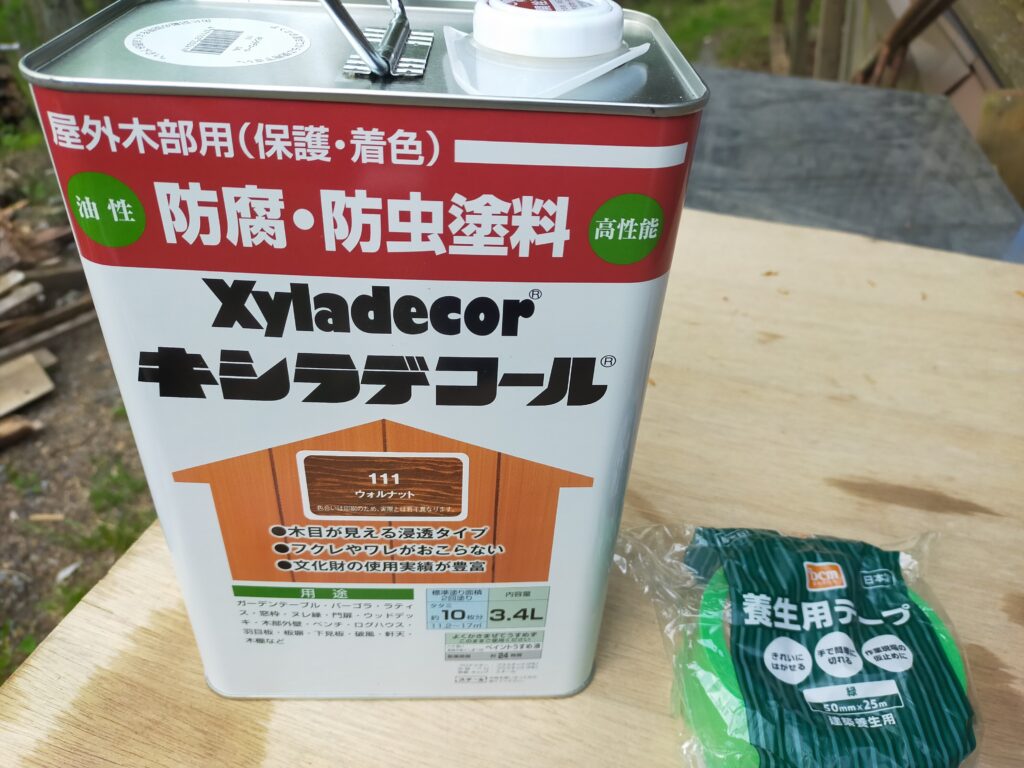

そのタイプで一番性能が良いと評判の、キシラデコールという油性塗料を買ってきました。

3リットルちょっとの缶がホームセンターで1万円ほどします!

油性防腐塗料では最高の性能を誇るキシラテコール

油性防腐塗料では最高の性能を誇るキシラテコール

慣れない塗装作業のとっかかりに逡巡する山小舎おじさんでしたが、バイト仲間のDIYおじさんの一人などは、仕事の前後にちょいちょい家に塗装しているとのこと。

中には年に2回、梅雨前と冬前に雨のかかる部分を塗装しているというDIYおじさんもいました。

こういった生の貴重な情報に後押しされ、バイトから帰ったある日、山小舎おじさんも意を決して塗装に取り掛かりました。

ベランダの一番下の支えを塗装します。

長い間風雨のさらされてきた木材の表面にはコケが生えています。

栗材の端っこは土に埋まっており、掘りだすと腐って崩れ始めています。

コケをそぎ落とし、たわしでこすって水をかけ、雑巾で拭きます。

土に埋まっていた部分は水洗いして泥をとり去ります。

一日おいて塗装を始めます。

栗材を全部とにかく表面に出して泥を落とす

栗材を全部とにかく表面に出して泥を落とす

水洗いして泥を落とす

水洗いして泥を落とす

キシラデコールの缶を開け、よく振って空き缶に適量を移します。

まったくサラサラの塗料です。

塗ってみますと、たちまち木材にしみ込んでゆきます。

ペンキのようにがっちり色がつくこともありません。

長年の埃が固まったようなところは塗料のノリがよくありません。

腐食が進んだ部分にはとにかく厚く塗ってゆきます。

コンクリートに塗料が垂れないように養生する

コンクリートに塗料が垂れないように養生する

塗り始める

塗り始める

翌日2度目の塗装。

しみ込み優先の塗料とはいえ、何度か塗ると、遠目には「手入れした感」を感じるほどにはなりました。

ここまでで3リットルほどの缶は3分の2がなくなっていました。

今度は1斗缶で買ってきて塗装を続けようと思います。

ドイツ製のキシラデコールと同様の性能といわれて値段が半分ほどの、ナフタデコールという日本製の塗料があるそうなのでそれにしようかな。

栗材と柱2本を塗り終える

栗材と柱2本を塗り終える

![]()