旧上田電気館という映画館が上田映劇の近くにある。

大正10年に開館したという上田で3番目に古い映画館で、近年は東映の封切館として運営されていたが、平成23年に定期上映を終了。

平成29年に、トゥライム・ライゼという館名で、NPO法人上田映劇の傘下の元、定期上映を再開している。

旧上田電気館のエントランス

旧上田電気館のエントランス

コンクリート打ちっぱなしの外観。

現在は座席数100のワンスクリーンにて運営し、フィルム映写機も残っているとのこと。

3月のこと、この映画館で、ミムジー・ファーマーという女優の代表作「モア」(1969年 バーベット・シュローダー監督)と「渚の果てにこの愛を」(1970年 ジョルジュ・ロートネル監督)が上映された。

ミムジー・ファーマーは1945年生まれのアメリカ人女優。

キャリアの中では何といっても「モア」が有名だが、日本ではそれほどブレイクしなかった。

が当時を知る世代にとっては忘れられない女優の一人だったようだ。

作品の輸入元はキングレコード。

ベルモンド傑作選の企画、輸入といいレトロ作品の発掘に気を吐いている同社。

映画を愛する担当者が相当に尽力しての企画だと思われる。

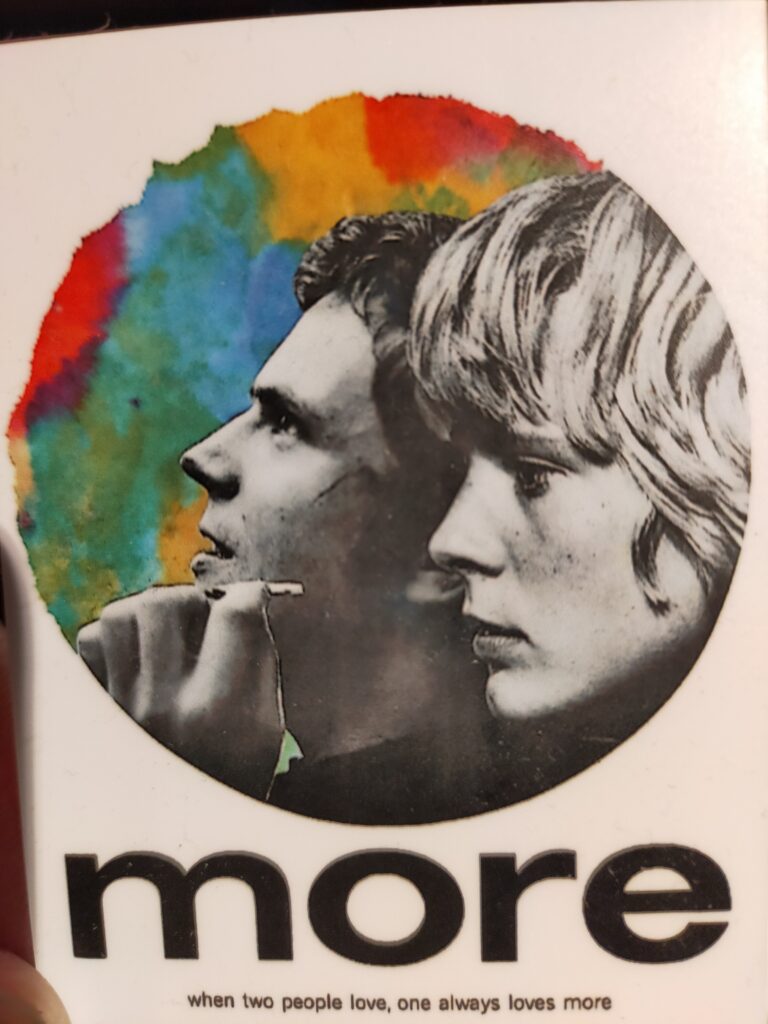

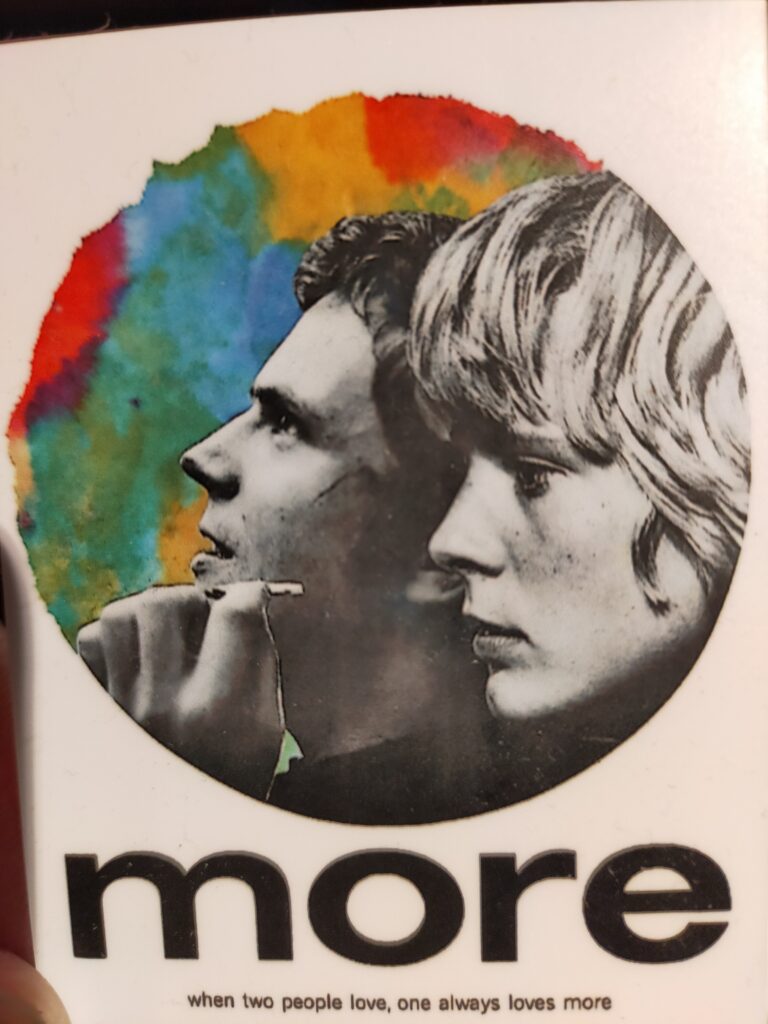

「モア」

この作品の時代背景は70年代のヒッピー世代。

医学生をドロップアウトしてヒッチハイクでパリを目指すドイツ人の若者が主人公。

パリで出会った正体不明の女・ミムジー・ファーマーにイカれて、スペインで麻薬三昧の生活を送った末に・・・というストーリー。

冒頭のシーンは雨の道端でヒッチハイクをする主人公。

パリに着いた後、若者のたまり場で、怪しい男を相手になんとなくカード賭博。

スッテンテンにされるが、その怪しい男は主人公に金を返してくれる。

男に連れていかれたパーテイーには大麻を吸う若者たちが所在なく集まっている。

部屋の端っこで焦点の合わない目をしている若者たち。

当時のヨーロッパのドロップアウトした若者の雰囲気が再現されている。

その空気感はまるで当時の記録映画のようだ。

パーテイーで出会う主人公と正体不明のヒロイン。

主人公はヒロインを追ってパーテイー会場の台所へ。

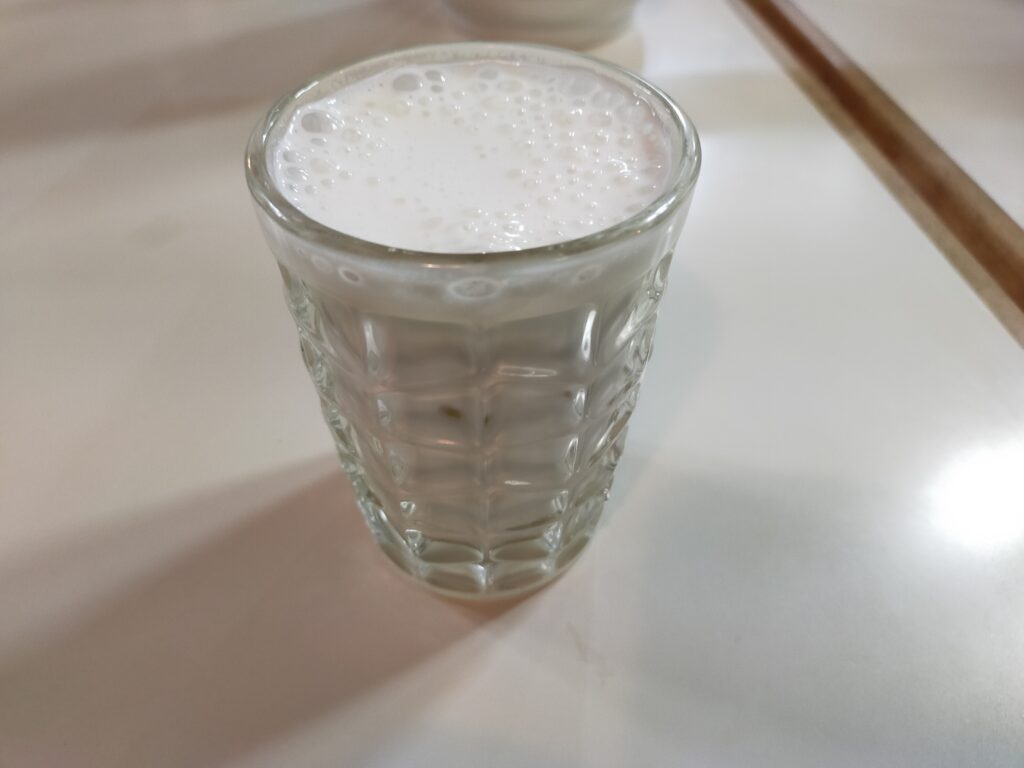

主人公に「カクテル飲む?」と聞いたミムジーは、コップを取り出し、端っこをぐるりと舌で舐めて塩を乗せる。

手に残った塩は吹き飛ばし、コップにカクテルを注ぐ。

ソルテイーカクテルが出来上がる。

電気館で来場者に配っていたカード

電気館で来場者に配っていたカード

主人公は、ミムジーの滞在先の安ホテルまで追いかける。

生活感はないものの、たばこや大麻などの細かなものが雑然としたその部屋。

ミムジーとくっついた主人公はスペインに流れ、大麻のほかコカイン、LSDと麻薬三昧の生活を送る。

普段は〈手抜き〉でしか物事をしないのに(ソルティーカクテルを作るミムジーの場面に象徴的)、大麻を巻くときとコカインを炙って注射器を用意するときだけは集中して、手抜きせず、こまめに動く二人。

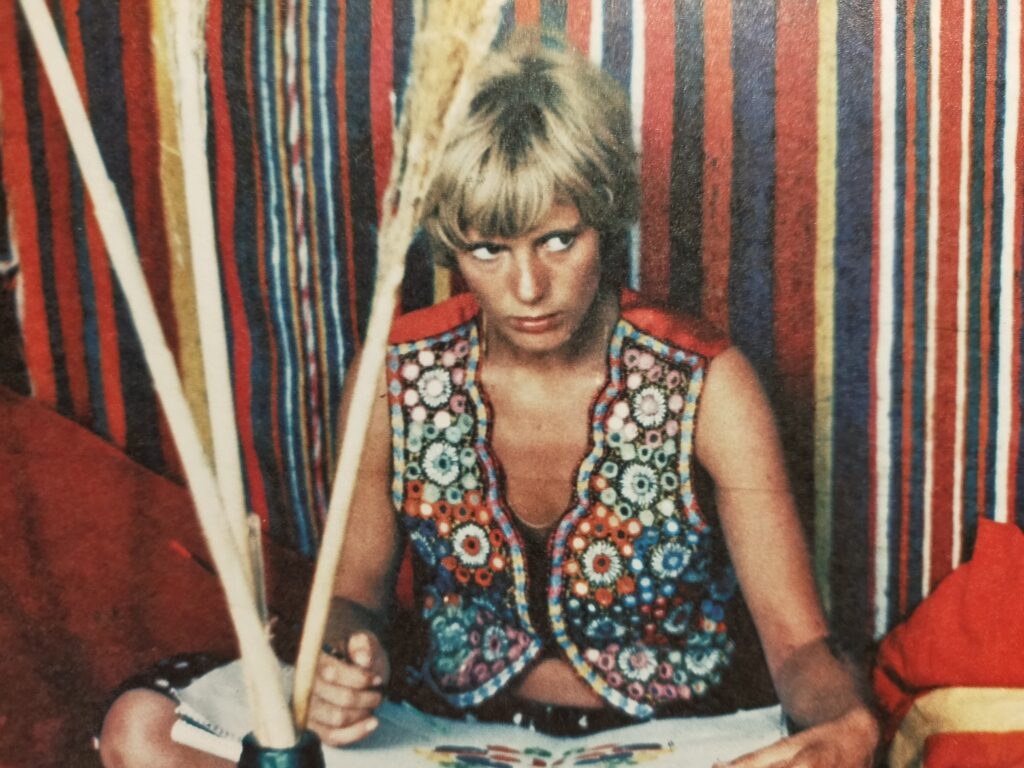

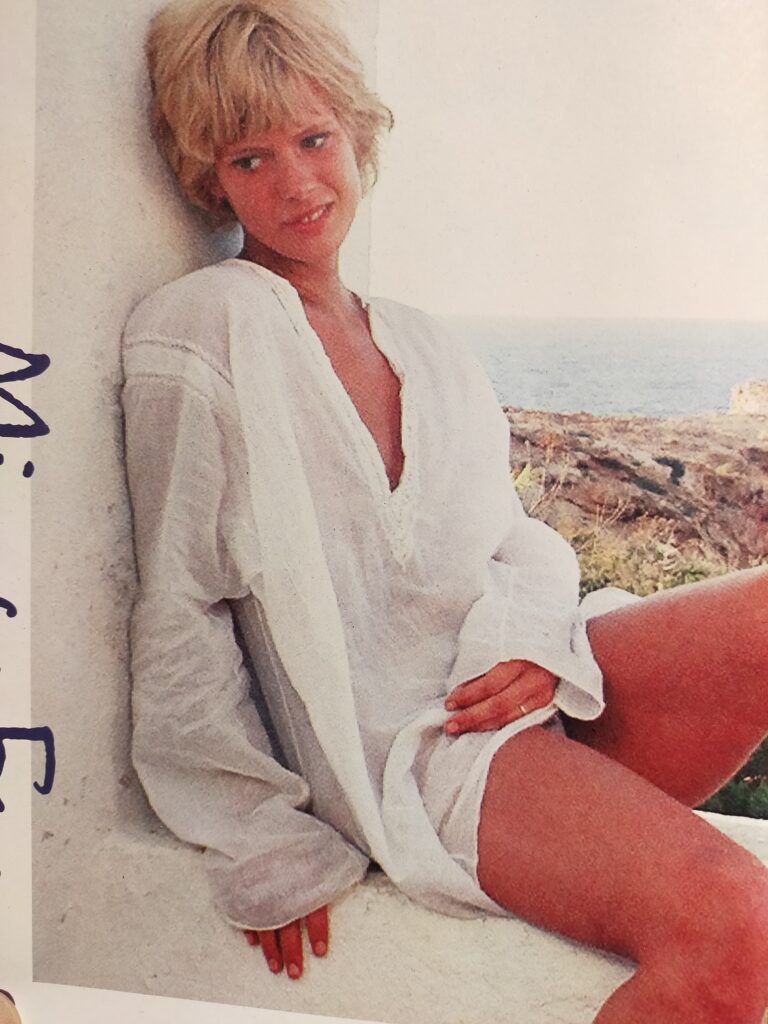

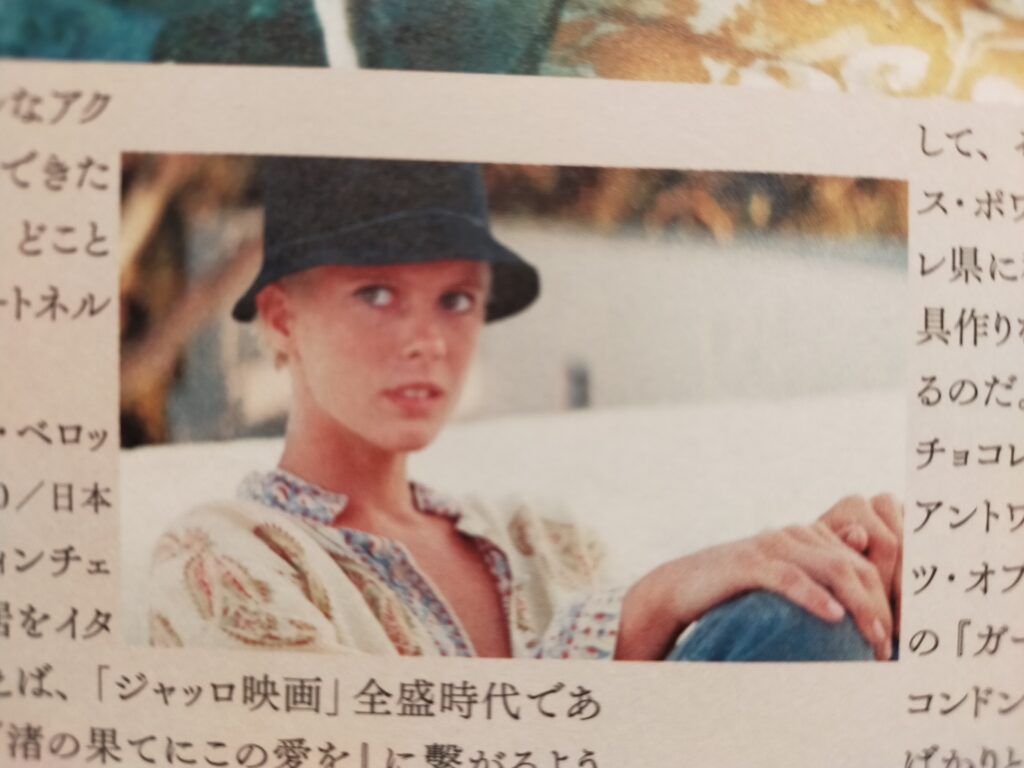

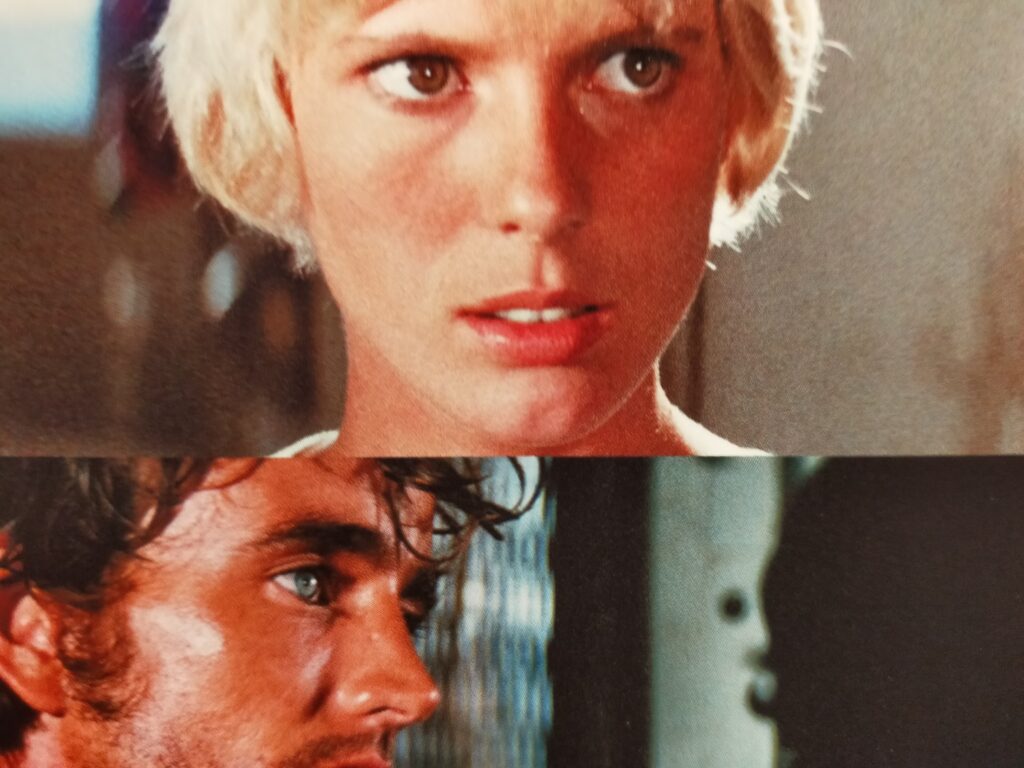

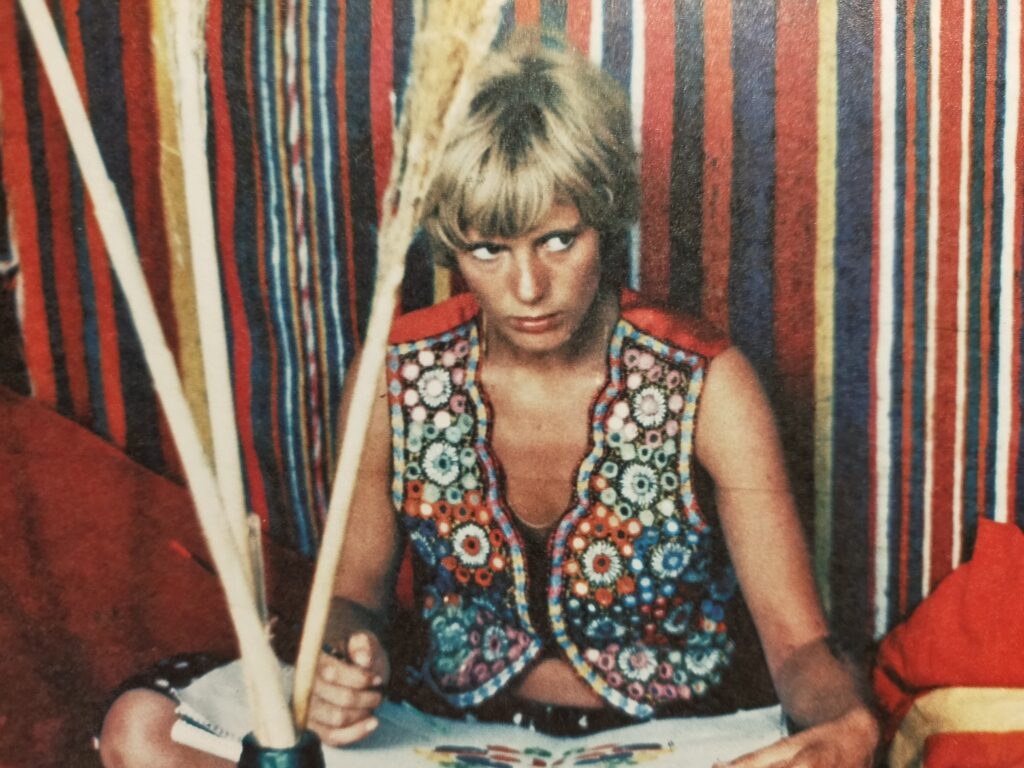

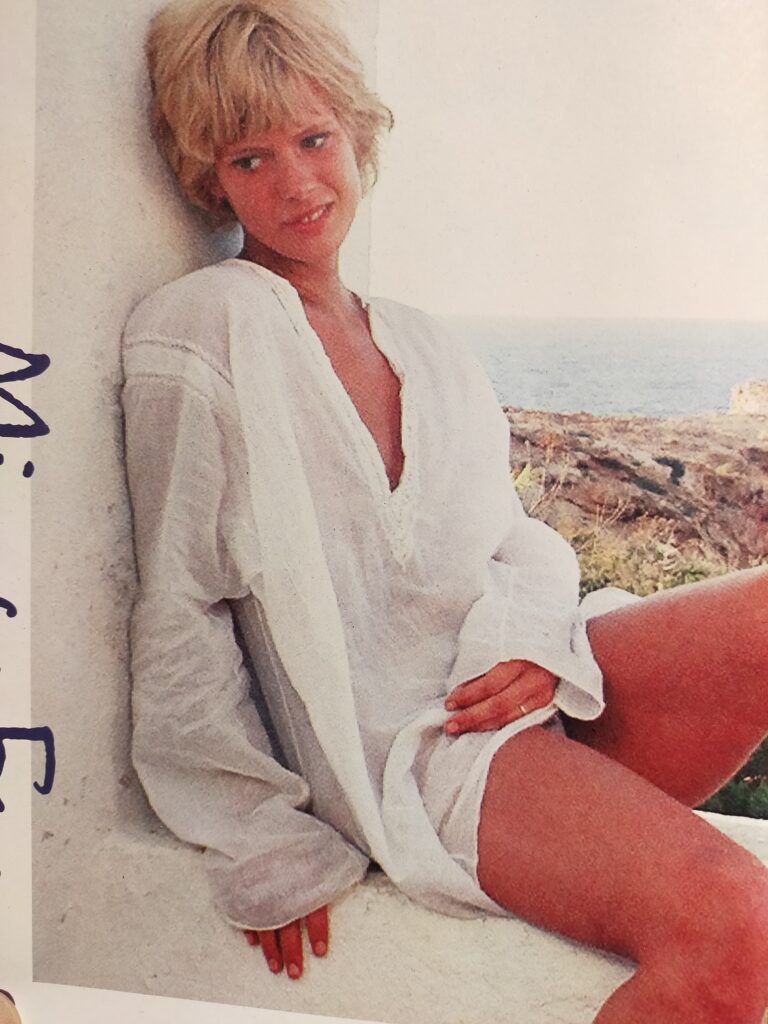

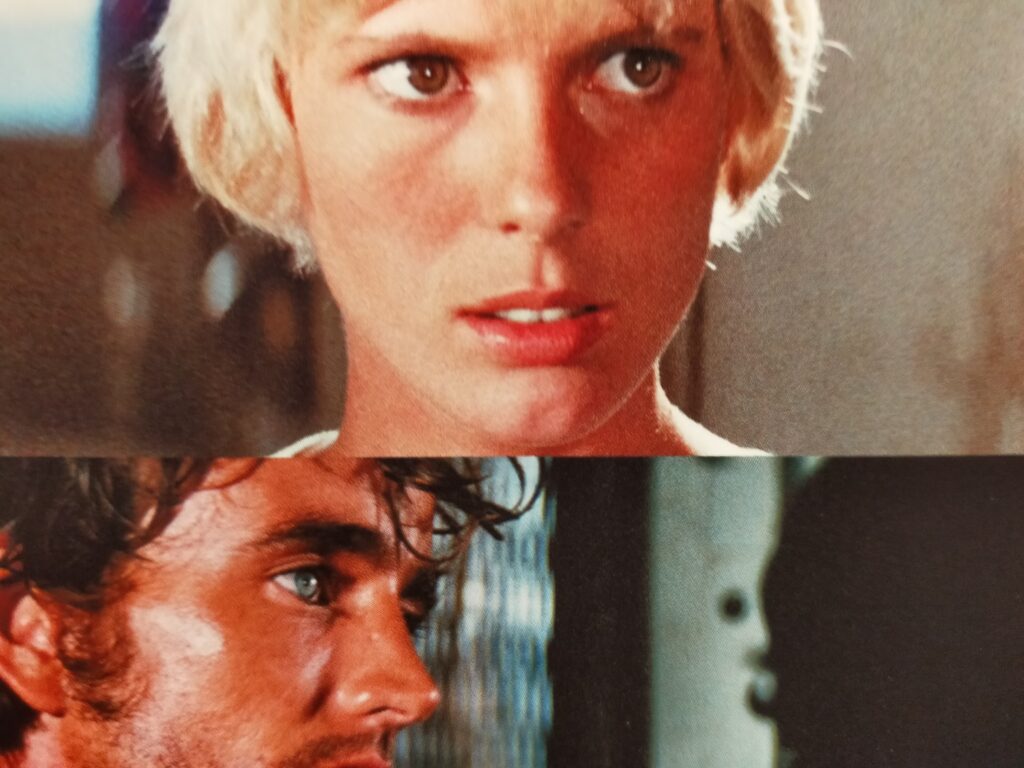

ミムジー・ファーマー

ミムジー・ファーマー

パリにたどり着いた主人公からカード賭博で金を巻き上げ、その金を返しに近いづいてきた冒頭の男。

怪しげで何をやっているのかわからないが、悪人ではない20代中盤から後半の男。

この男は、ミムジーに迷い始めた主人公に「彼女には近づくな」と警告し、警告が無視された後、麻薬中毒になった主人公の前に現れ、彼女からの逃げろとアドバイスまでする。

この人物は何?何を表すキャラクター?

アパートの一室や海岸などで開かれるパーテイ。

パーテイといっても参加者は集まって〈まったり〉とするだけ。

ボー然としている、といった方がいいかもしれないない。

周辺に漂う脱力感。

彼らはすでに〈あちらの世界〉へ行ってしまったのか?

ドロップアウトした当時の若者の気分が「ああこの通りだった」と思うほどよく描かれている。

映画が醸し出す雰囲気があまりに懐かしくて、麻薬に溺れてゆく主人公たちが悲惨に見えるというより、「ああこんな奴いた」とむしろ共感してしまった。

これは間違った見方だろうか。

でもいたんだよなあ、旅の途中で出会う若者にはこういったキャラが・・・。

ものすごくいい加減だが忘れられないほど魅惑的な女とか・・・。

汚くて怪しいけど、実は正しくて頼りになる男とか・・・。

ミムジー・ファーマーは何の違和感もなくこの時代のドロップアウトした若者の空気感を体現する。

70年代ヒッピー世代の女神として。

60年代を迎える時、当時の「カイエ・デュ・シネマ」誌でフランソワ・トリュフォーが新人女優ジーン・セバーグを「新しい映画の女神降臨」と絶賛した。

ミムジー・ファーマーは70年代の映画の女神として降臨していたのかもしれない。

本作は2015年のカンヌ映画祭で凱旋上映されたとのこと。

「渚の果てにこの愛を」

1970年のこの作品はおそらく「モア」とミムジー・ファーマーの出現によって企画されたものだろう。

監督はフランスの職人監督・ジョルジュ・ロートネル。

わき役(影の主役)に往年のハリウッド女優・リタ・ヘイワース。

ミムジーはこの作品でも謎めいた女性を演じ、その魅力を発散しまくる。

舞台はリゾート地・カナリア諸島。

流れものがヒッチハイクに疲れてたどり着いた一軒のドライブイン。

そこには息子の帰還を待つ母親(ヘイワース)と妹(ミムジー)がいた・・・。

サスペンスじみた設定と、一筋縄ではいかない登場人物像。

さすがはフランス映画、というべきか。

作り物じみた設定のせいか、ミムジーの演技が、無理をしているかのように痛々しく見えるのが難点。

認知症のふりをし、流れ着いた若者を「息子」として遇するヘイワース。

認知症のふりをしてまで、孤独から逃れようとした末のヘイワードの絶叫がラストシーン。

ハリウッド一の美人女優といわれたリタ・ヘイワースのおそらくキャリアの最終章を飾る叫びであった。

余談1

山小舎おじさんはヒッピー世代(団塊世代)に遅れること約10年。

1982年にアジアからヨーロッパを放浪していました。

当時、すでにヒッピーはいなかったが、インドでネパールでヨーロッパで、大麻はよく吸われていました。

気の合った連中がそろったインド、ネパールの安宿では車座になって吸われました。

大麻は「草」の時のあれば「ハシシ」と呼ばれる大麻樹脂を削って吸うときもありました。

ヨーロッパでも若者はよく吸っていたが、さすがに隠れるようにしてのことでした。

パリに滞在する日本人には安宿の部屋の外にまでハシシの匂いが染みついているような者もいました。

ドイツのユースホステルで白人に誘われ、ハシシを付き合ったときは、周りが気になったのか悪酔いして往生しました。

ああいうものは大勢でやるべきものかもしれません。.

余談2

パキスタンや特にイランなどイスラム圏で麻薬の保持が見つかると冗談では済みません。

イランは当時イスラム革命の後、イラクと戦争中の時でしたから国内が余計ピリピリしていました。

パキスタンからの入国時は、税関職員が家族連れの私服の文官で、荷物検査もなく、むしろ「ドル持ってるか?」と公定レートでの両替をせがみました。

当時のイラン国内の実勢レートは公定の10倍(10分の1とういうのか)でしたので、ドルの価値は絶大だったのです。

一方トルコへの出国時のイランの税関員は陰険な制服姿の男で、有無を言わさずリュックの中味を全部調べられました。

この時、万万が一、麻薬でも見つかったら…。

その後の人生が大きく違ったことだけは間違いなかったでしょう。

余談3

旅を開始した82年4月。

まだ日本の匂いそのものの姿の若き山小舎おじさんが、バンコクからカルカッタまで飛行機に乗りました。

ひげを生やし、髪を地後ろに束ねた30歳くらいの日本人が同乗しており、「地球の歩き方」に紹介されているカルカッタの安宿にたどり着くまで偶然一緒でした。

その日本人は宿に着くなり太い注射器を取り出し、腕をゴムで縛って静脈注射をし、ふーッと安どのため息を漏らしていました。

あれは何だったのか?