映画監督の吉田喜重が亡くなりました。

1955年松竹に助監督として入社。

同期に山田洋次、1年先輩に大島渚。

就職難の時代とはいえ、大島ともども映画ファンでも監督志望でもない、大卒エリートが映画会社へ入社した時代。

映画界が獲得したこれらの人材は、本人たちの独立とオリジナルな映画活動のみならず、日本映画史のムーブメントへとつながってゆくことになった。

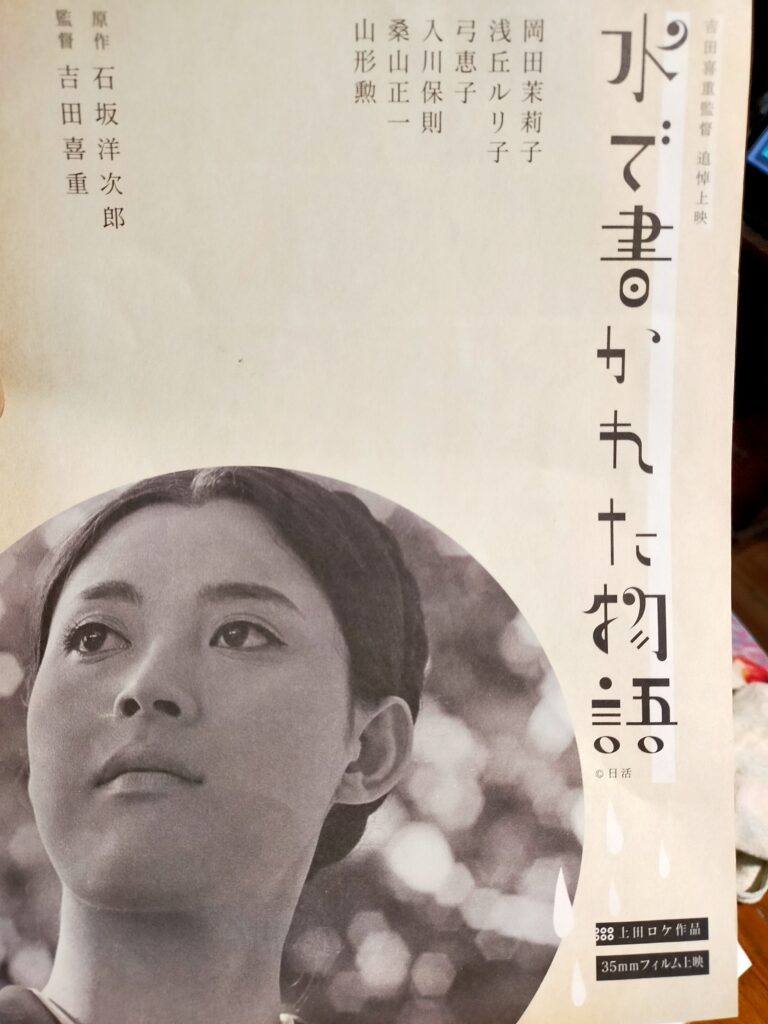

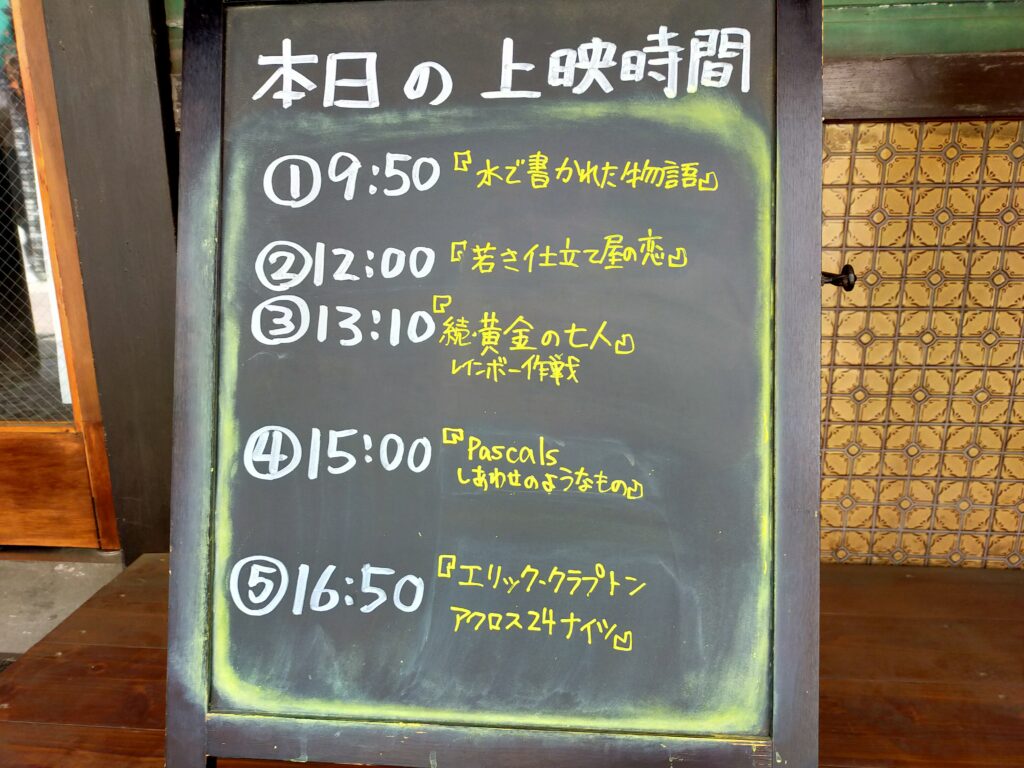

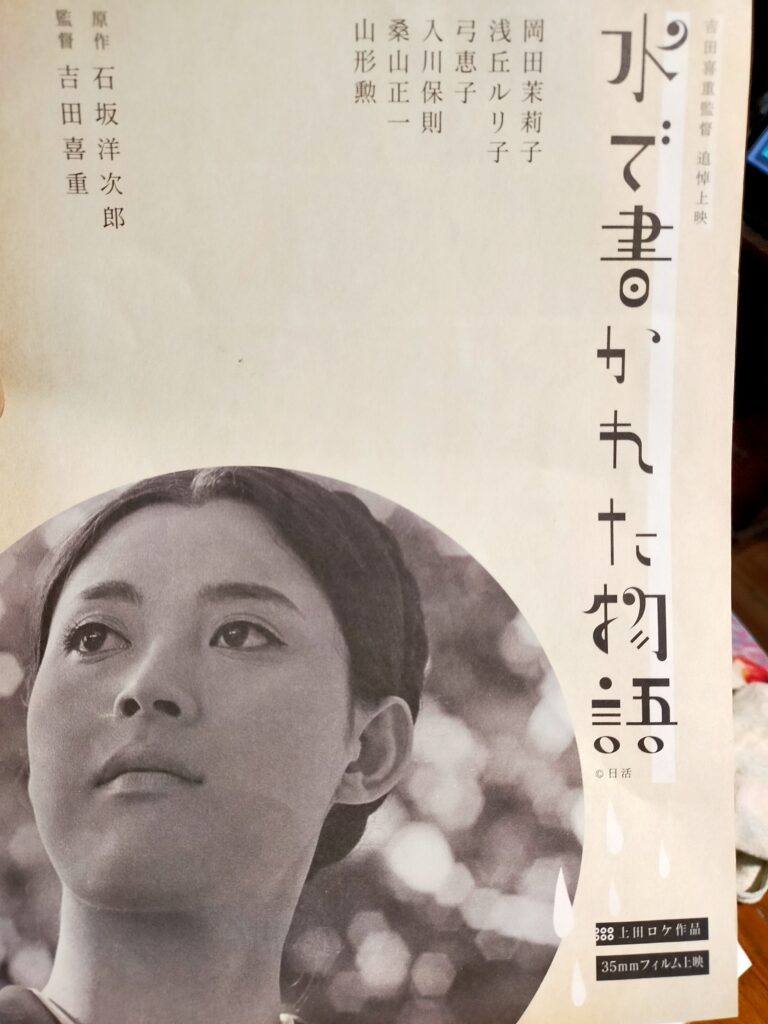

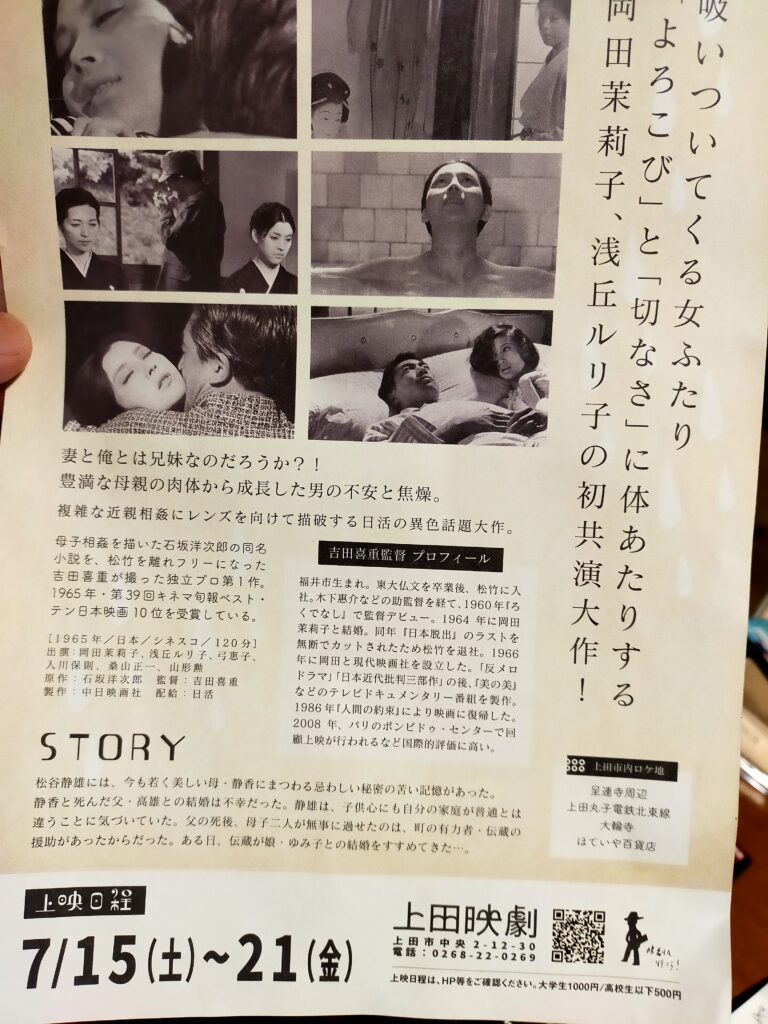

上田映劇では吉田監督の作品から「水で書かれた物語」を35ミリフィルムで追悼上映。

その理由は上田ロケ作品だからとのことだった。

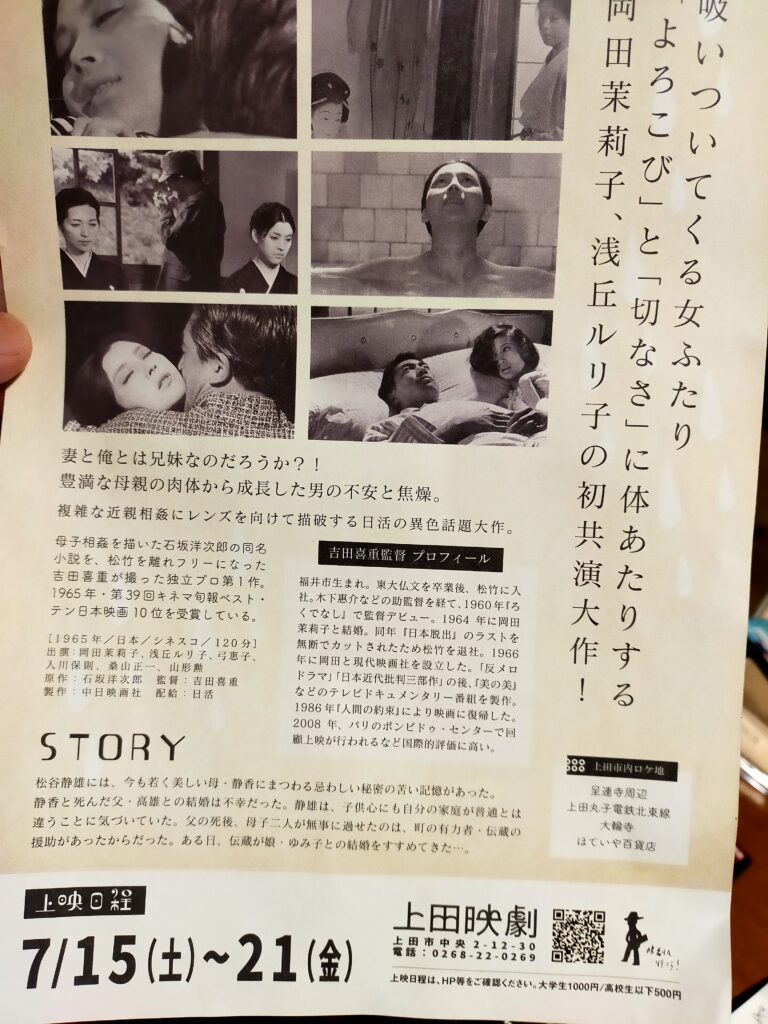

「水で書かれた物語」 1965年 吉田喜重監督 中日映画社(日活配給)

松竹で1960年に「ろくでなし」で27歳で監督デビューした吉田喜重。

1年先輩の大島渚、田村孟さらに高橋治らとともに、当時20代の新人監督の一斉台頭は松竹ヌーベルバーグなどと呼ばれた。

松竹で6本撮った後、吉田は退社。

独立第一作がこの作品。

当時結婚したばかりの松竹スター岡田茉莉子が主演である。

中日映画社のスタッフに、岩波映画出身の鈴木達夫(「キューバの恋人」「祭りの準備」)がカメラマン。

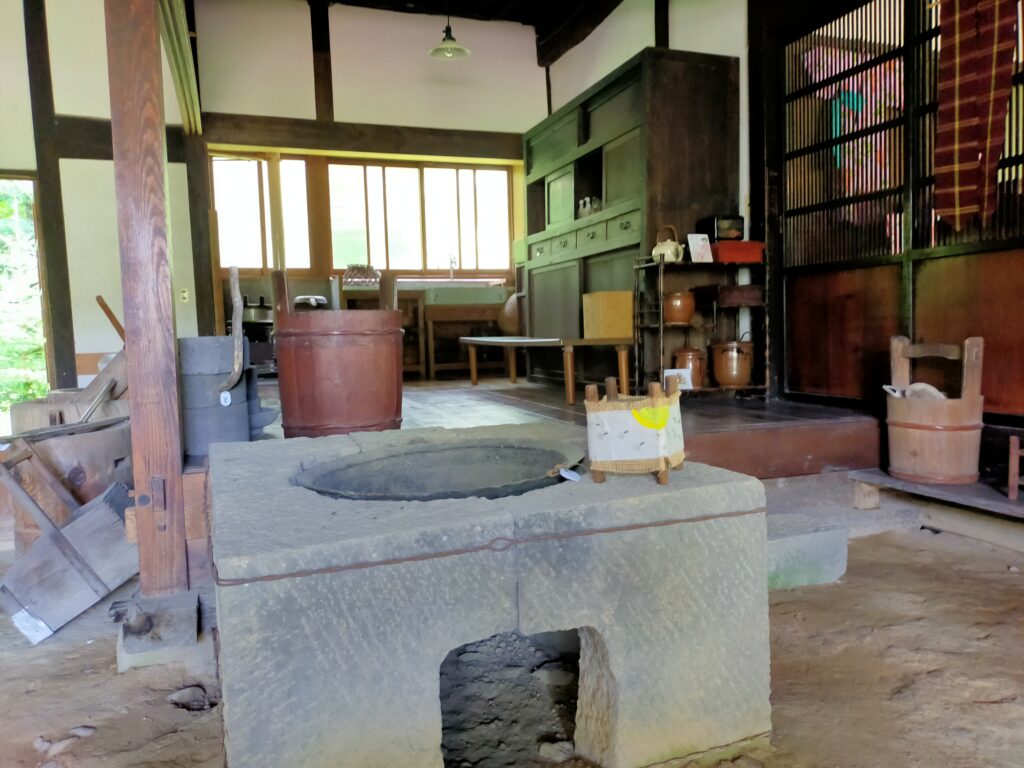

上田でロケしており、上田電鉄丸子線、田沢温泉、デパートなどが出てくる。

石坂洋次郎の原作で、母親への肉体面をも含めた追慕をテーマとしている。

複雑な出生背景を持つ主人公と、それを巡る3人の女たち(母親、妻、芸者)。

3人の女を演じるのは、岡田茉莉子、浅丘ルリ子、弓恵子。

それぞれがキャリア全盛期の作品であり、体を張った演技を見せる。

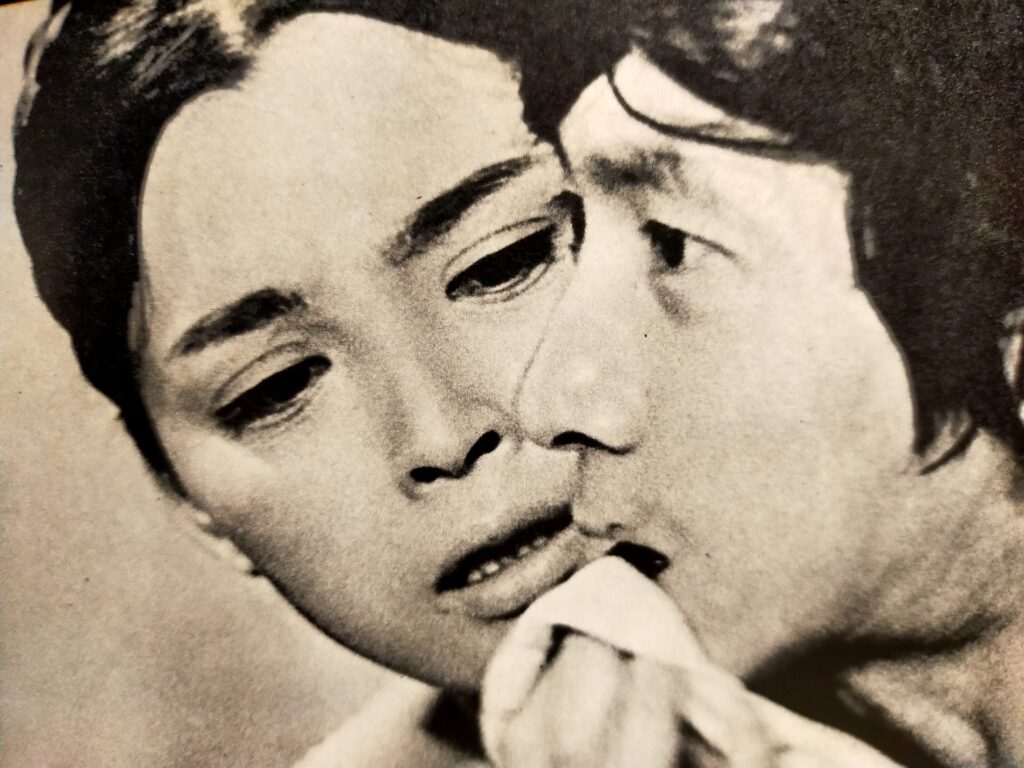

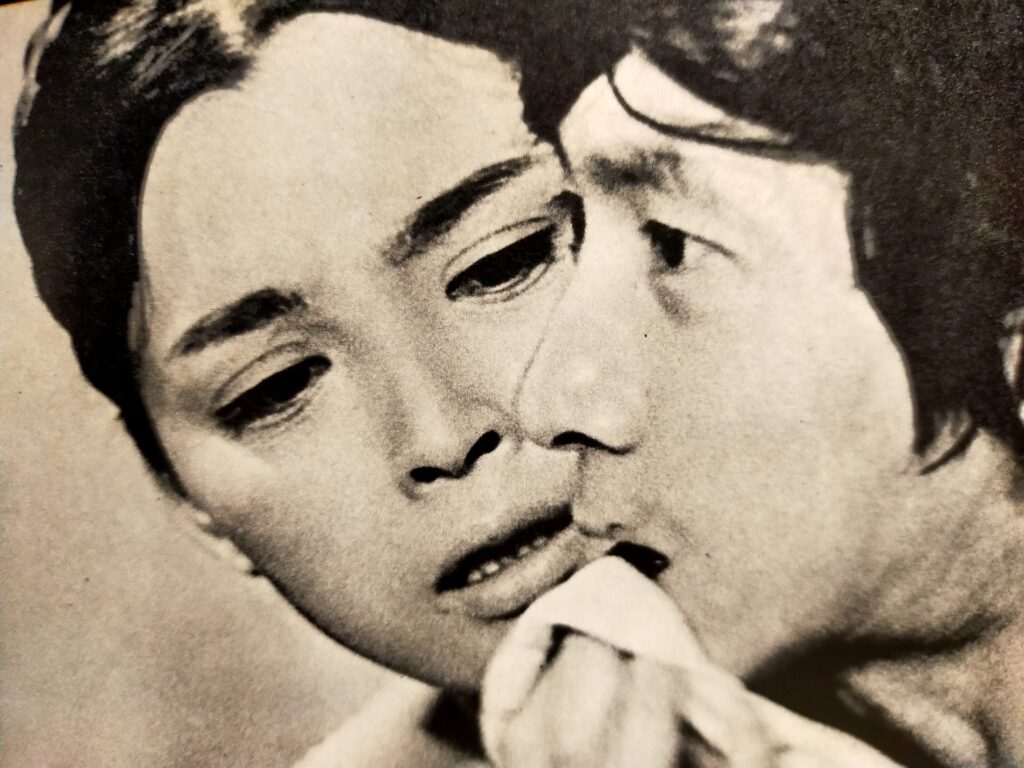

「水で書かれた物語」亡夫役の岸田森と

「水で書かれた物語」亡夫役の岸田森と

特に岡田茉莉子。

夫の独立第一作は、彼女自身の女優全盛期の美しさの時期に重なる。

岡田茉莉子といえば、輝くばかりの若々しさに彩られた「モダン道中その恋待ったなし」(1958年)や、小津作品でのポンポンものをいうおきゃんな娘役や若妻役を思い出す。

その後、自らプロデュースした「秋津温泉」(1963年)で吉田を監督として起用し、時代に翻弄される女の一生を演じた。

「水に書かれた物語」の岡田茉莉子は「秋津温泉」よりいいと思った。

彼女本来の男にこびない、ニヒルの一歩手前の女の魅力が、無言の表情の中に出ている。

しかもそれが全盛期の美しさをもって。

「秋津温泉」の主人公が時代の犠牲者だったとしたら、この作品の岡田茉莉子は人生の結果を自分で引き受ける女性の潔さと孤独を表現しているかのようだ。

吉田監督の個性は、この作品のテーマにあるような微妙なセクシュアリテイだったりの個人的な世界を感性豊かに描くことにあるのだろう。

政治性やポピュリズムは不随物として関与することはあろうがメインテーマとはならない。

そこは大島渚とは異なる個性だが、個人的な世界も突き詰めると果てしないテーマ性につながり、通俗性を旨とする「商業映画」とは相いれないものとなる。

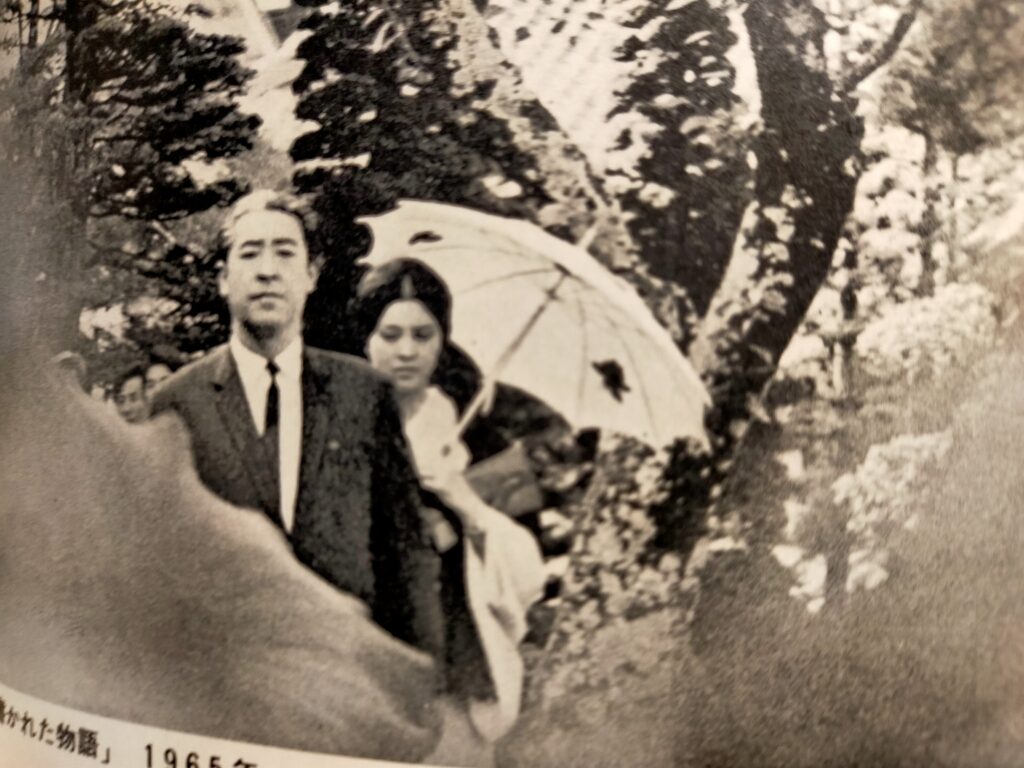

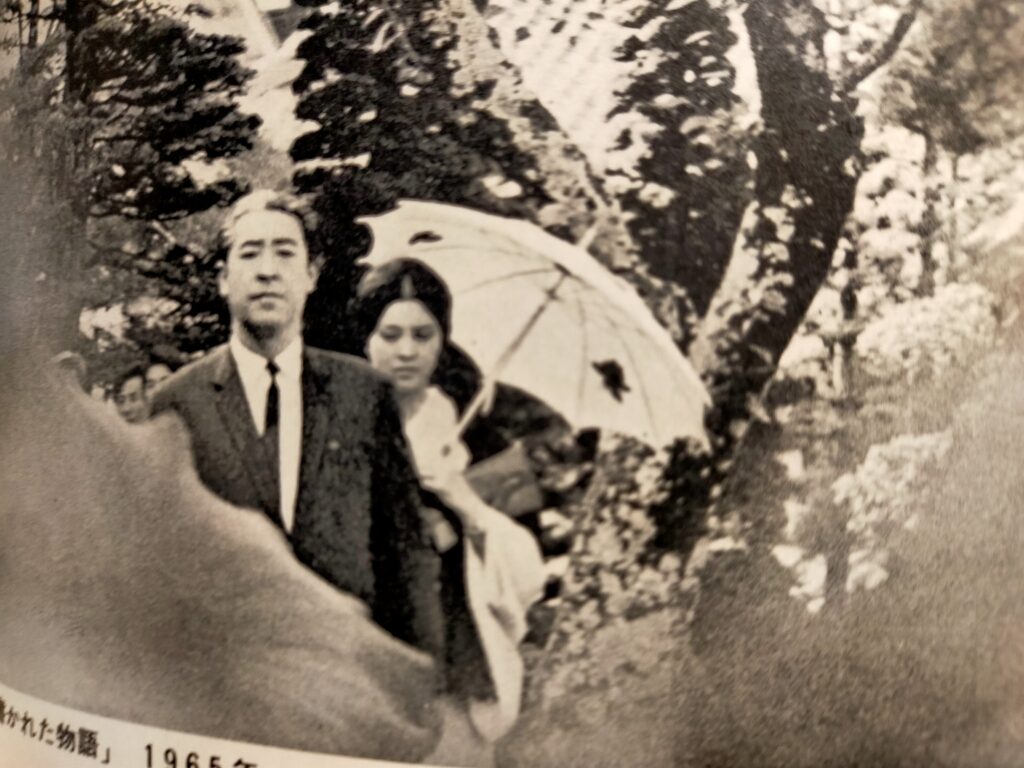

未亡人となった岡田茉莉子を見受けした山形勲と

未亡人となった岡田茉莉子を見受けした山形勲と

吉田は「水で書かれた物語」の後、独立プロ現代映画社を設立し、岡田茉莉子とともに「女のみづうみ」「情炎」「炎と女」「樹氷のよろめき」「さらば夏の光」などといった作品を発表してゆく。

いずれの作品も現在では見る機会も少なく、また大島渚作品のように、大向こう受けを狙ったポピュリズムに彩られたキャッチーナ作品でもない。

おそらく己の世界を綿々と追求した、まじめで息苦しい内容なのだろうが、吉田の世界を探求するためにも今こそ見てみたい気がする。

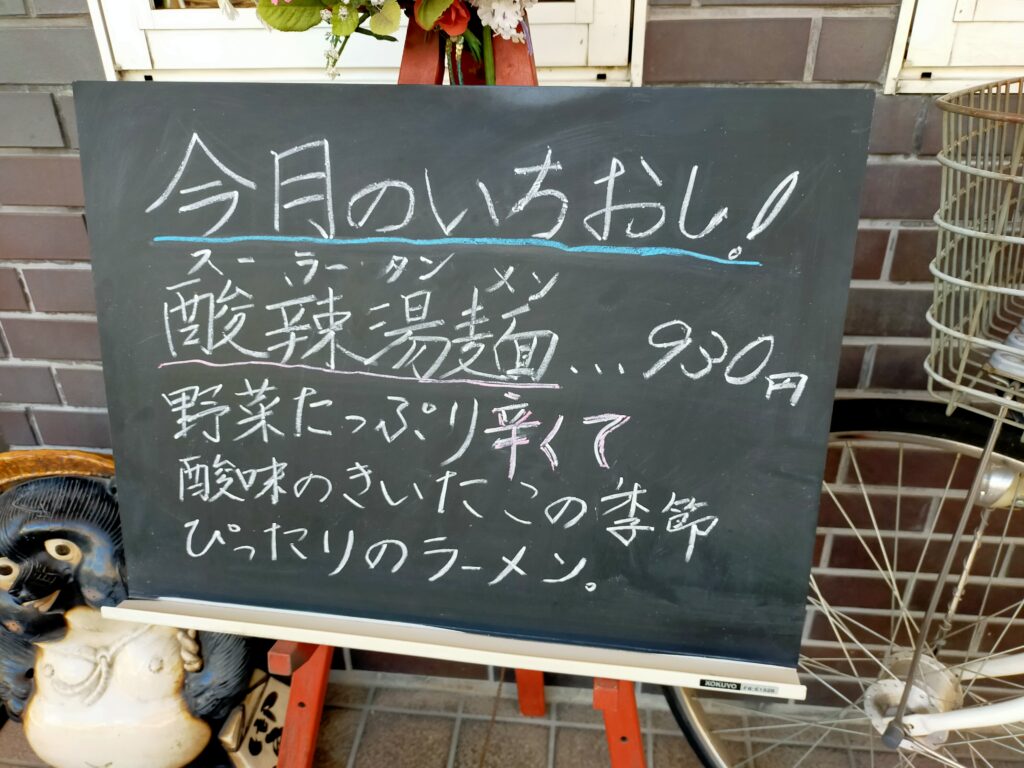

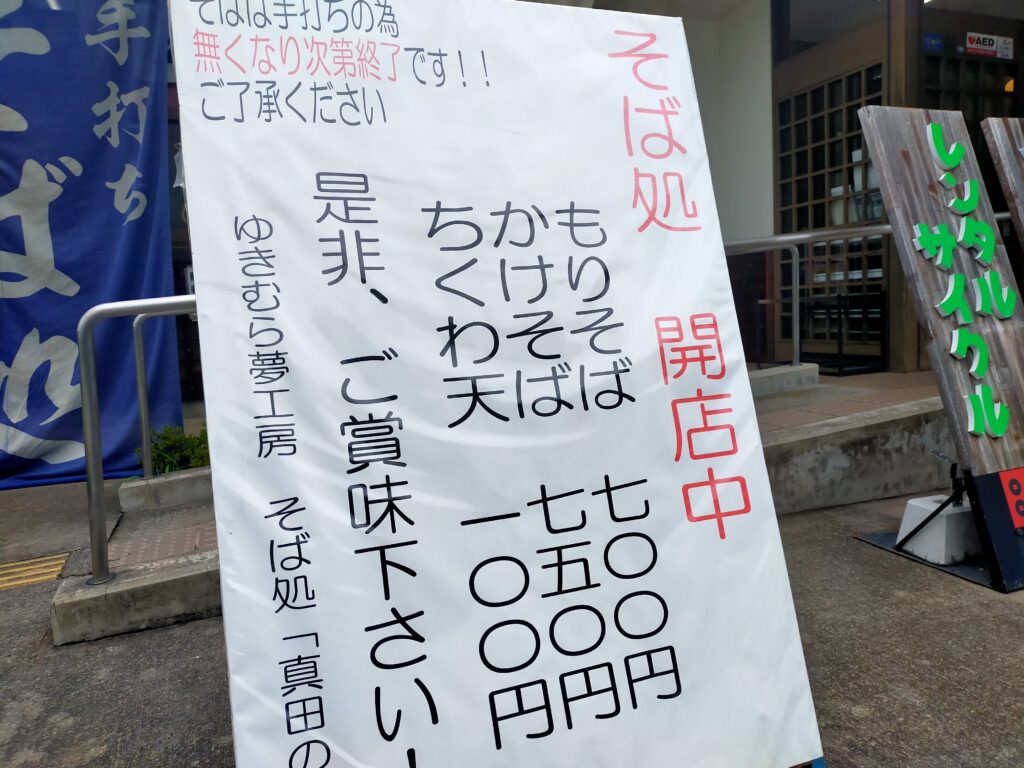

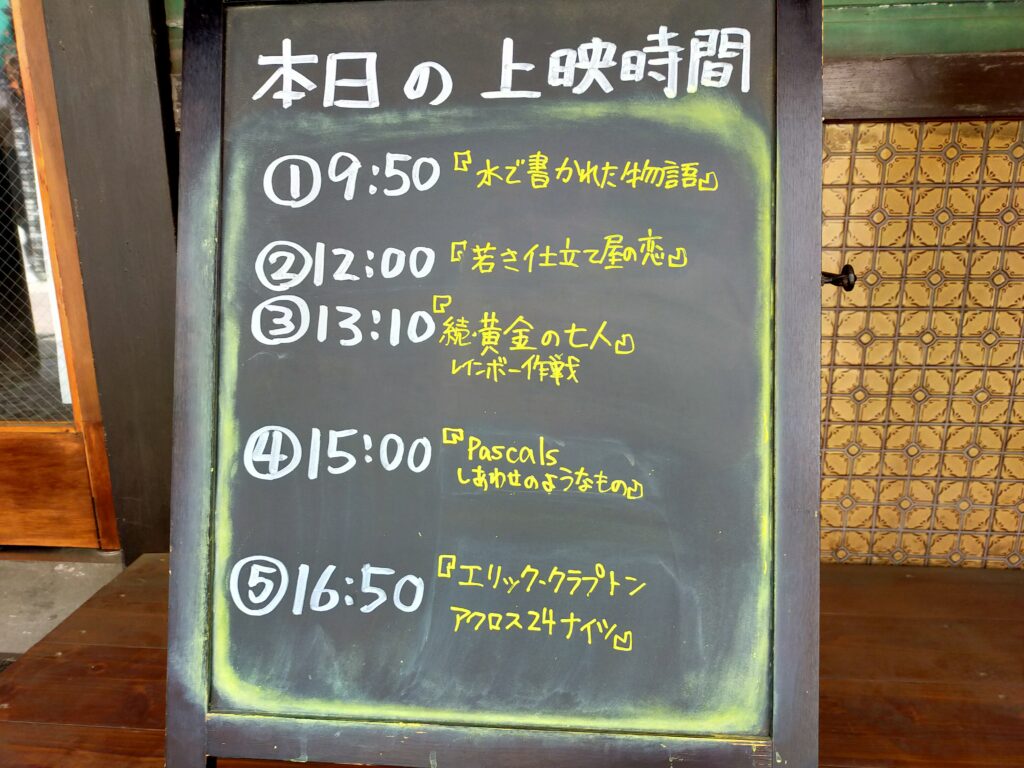

上田映劇当日のラインナップ

上田映劇当日のラインナップ