家城巳代治は筆者が敬愛する映画監督です。

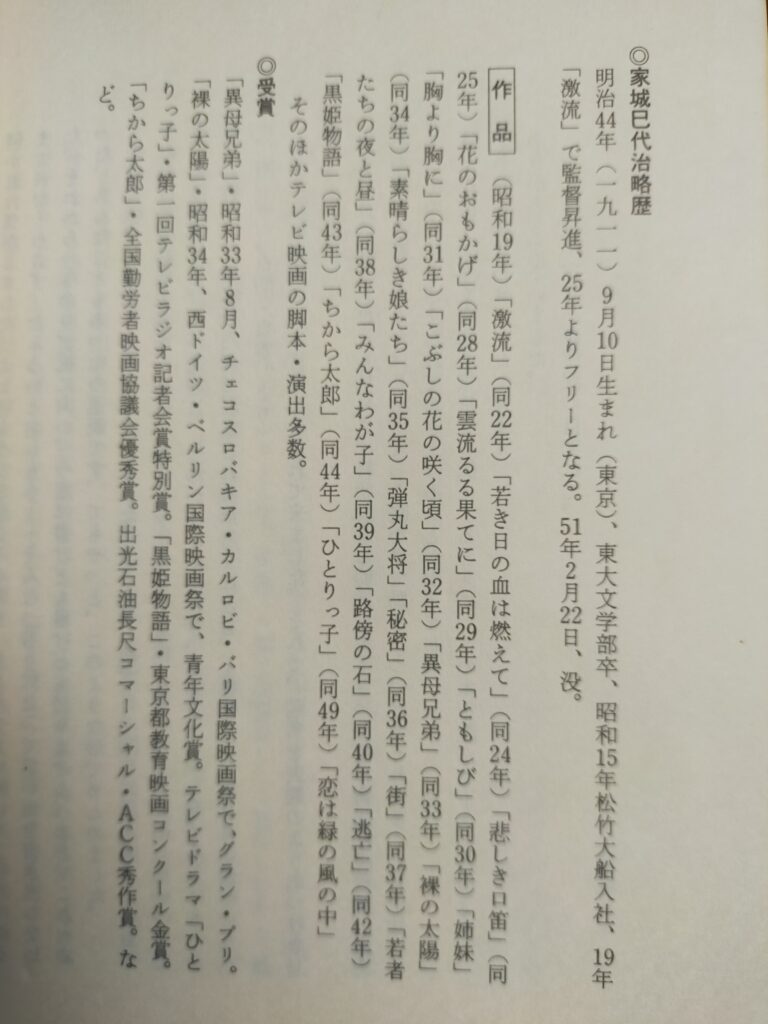

戦前に松竹に入社、渋谷実に師事し、1944年に監督デヴュー。

以降、松竹で4本を監督。

戦後は松竹の組合委員長を務め、1950年にレッド・パージの対象となり松竹を退社。

その後は、主に独立プロで「雲流るる果てに」(1953年)、「異母兄弟」(1957年)など社会派の力作を発表した。1976年死去。

妻は女優でエッセイストでもあった家城久子。

筆者は家城監督作品のうち「雲流るる果てに」、「ともしび」(1954年)、「姉妹」(1955年)、「胸より胸へ」(1955年)の4本を見ていた。

いずれも松竹レッド・パージの直後の独立プロ作品だ。

独立プロ作品とはいいながら「雲流るる果てに」の主演は鶴田浩二、「ともしび」には香川京子、「姉妹」には中原ひとみと野添ひとみ、「胸より胸へ」には有馬稲子が出ている。

いずれも邦画メジャー所属の俳優、女優だったりする。

これらの作品、「ともしび」を除けば配給が松竹、東映などメジャーによるもの。

パージされたとはいえ、家城は松竹で監督昇進した実力者であり、配給、配役の結果を見るにつけ、メジャー作品並みの扱いである。

妻の久子によるエッセイ「エンドマークはつけないで」が手元にある。

内容は家城と久子の出会いと結婚から死別までの間、久子自身の生き方(俳優学校への入学と女優活動、脚本執筆、子供が生まれた後の地域活動、家城プロの設立)を中心に、夫家城の松竹退社後の映画製作の苦労や文化人としての活動ぶりを愛情豊かにつづったもの。

家城監督については、その知識旺盛で誠実な生き方と映画撮影時の厳しさが活写されている。

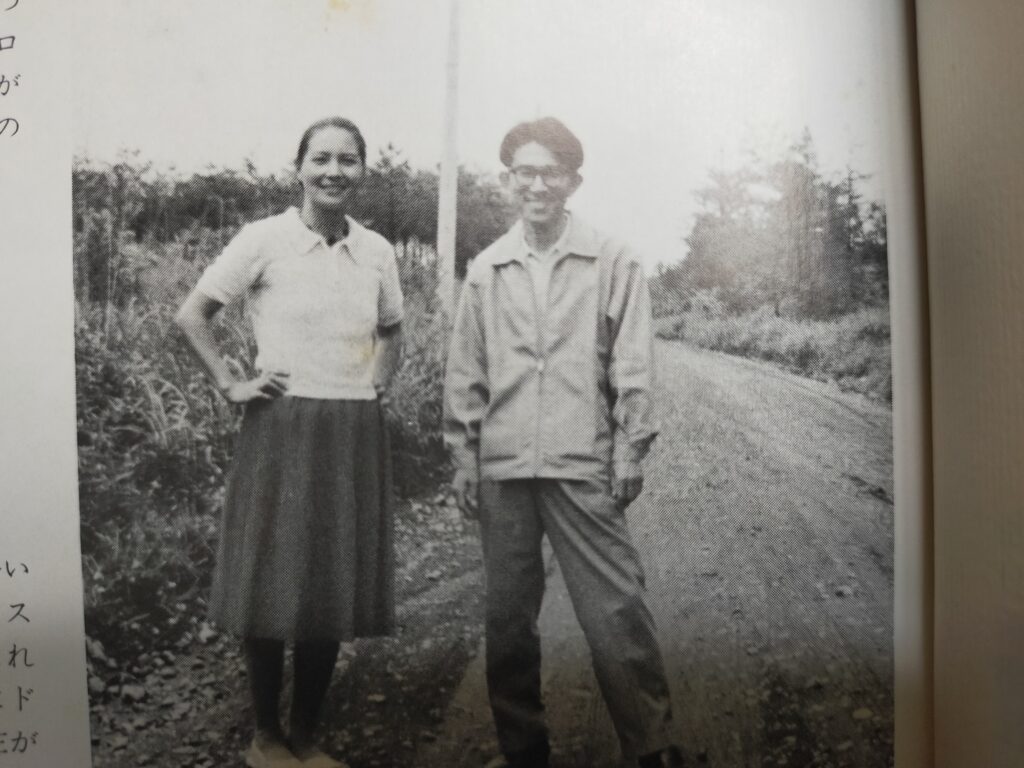

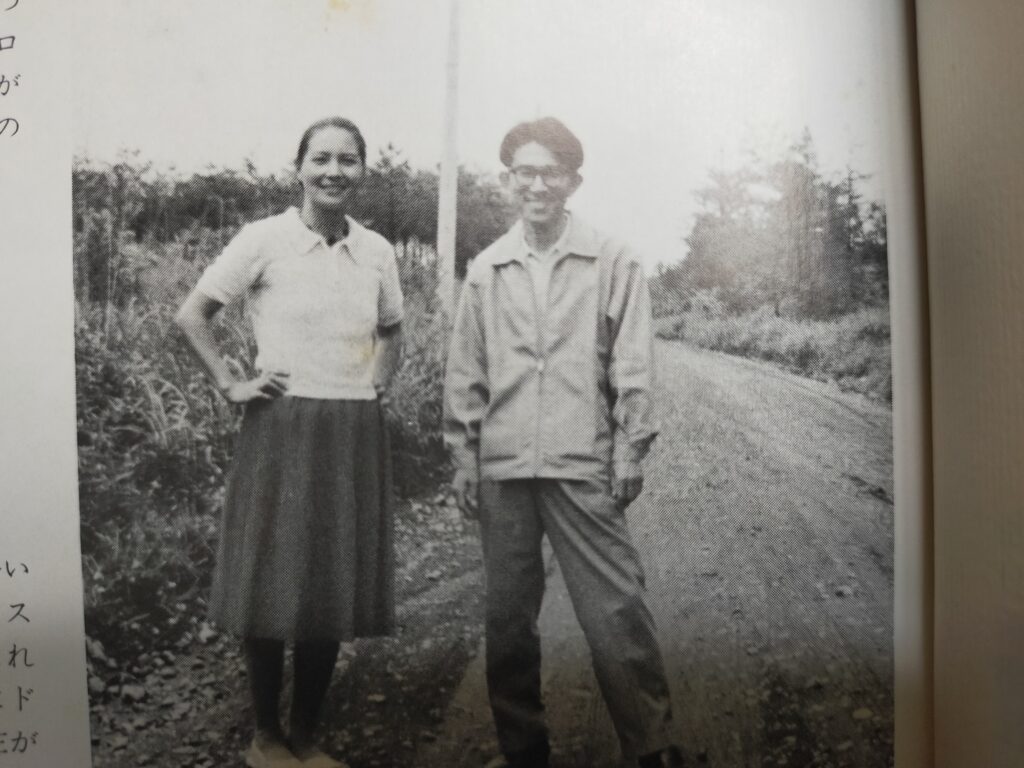

家城監督と久子夫人

家城監督と久子夫人

「雲流るる果てに」は特攻に没した学徒兵の手記をもとにした作品。

鶴田浩二が願っての主演。

作品は、特攻に臨む学徒兵の苦悩を中心に、毎日女郎屋に入り浸る仲間、脱走を誘った学徒兵が出撃した後は抜け殻のようになる女教師(若き日の山岡久乃)などの人物像を描写。

当時の教条的左翼史観からすると「好戦的映画」とも評されたと聞く。

しかしながら、鶴田がいつものヨタった演技が嘘のように熱演し、また滑走するゼロ戦を原寸大で再現しての力作。

戦時下を知る映画人の制作による淡々とした造りは、見る者の心にしみた。

「雲流るる果てに」より鶴田浩二と山岡久乃

「雲流るる果てに」より鶴田浩二と山岡久乃

「ともしび」は子役らを集めて地方に長期ロケした作品。

東北の戦後直後の中学生の生活ぶりが描かれる。

乳飲み子の末妹を背負い、学校に通う中学生は、妹が圧迫されないように立って授業を受ける。

囲炉裏端のランプの光を頼りにミカン箱で勉強する中学生のもとに補習に通ってくる先生(内藤武敏)を中心に陽気に笑い合う中学生たち。

作品のタッチは生活の厳しさのみを描くのではなく、子供たちの底抜けの明るさ、そこはかとないユーモアを欠かさない。

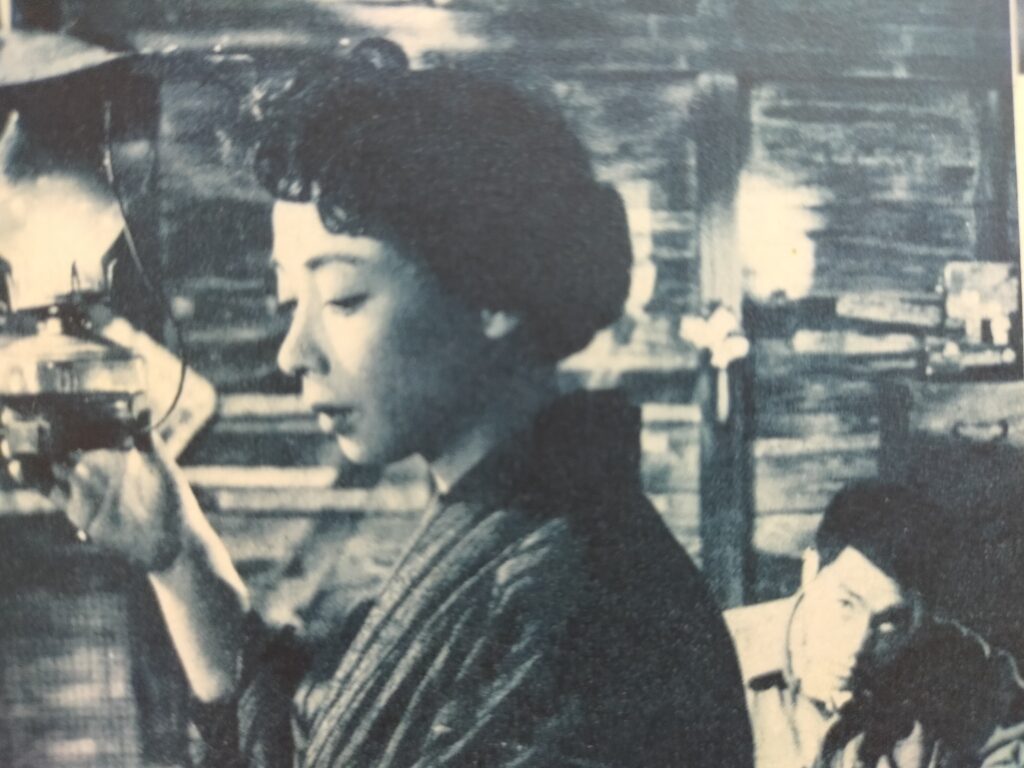

「ともしび」より香川京子

「ともしび」より香川京子

「姉妹」は忘れられない作品。

ダムの管理で山奥の社宅を転々とする一家の姉妹の物語。

妹役の中原ひとみがいい。

東映の番線番組では準主役の町娘が定番だった彼女がこの作品では芯のある娘を演じる(今井正の「純愛物語」の彼女も良かった)。

社宅の前の道は雨が降ったり雪解けの時は泥んこ。

その道を下駄で歩く姉妹。

河原で牛を飼う訳ありの夫婦(殿山泰司ら)がいる。

近所の嫌われ者の夫婦を「でも私は好きだよ」と何事もないように擁護する妹。

姉は結婚する、嫁入りはバスで。

花嫁姿の姉がバスの後部座席から手を振る。

なんということはない地方の庶民の生活が淡々と描かれる。

その貴重さ、強さ、楽しさ、美しさ。

「姉妹」より中原ひとみと野添ひとみ

「姉妹」より中原ひとみと野添ひとみ

姉の嫁入りの場面

姉の嫁入りの場面

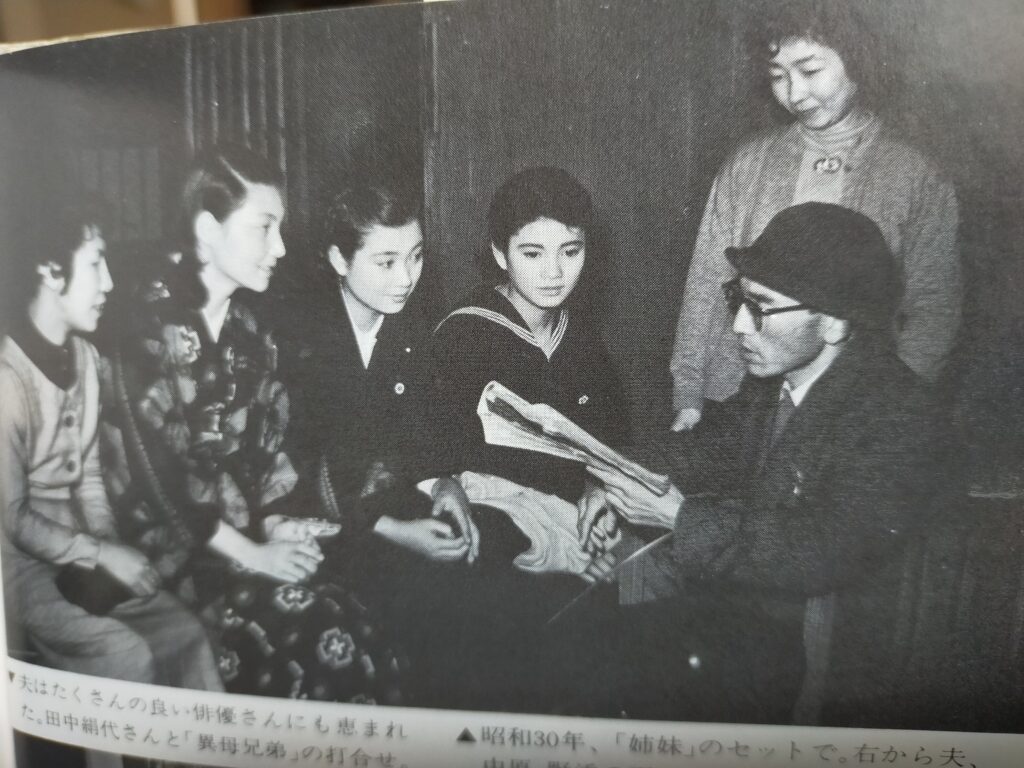

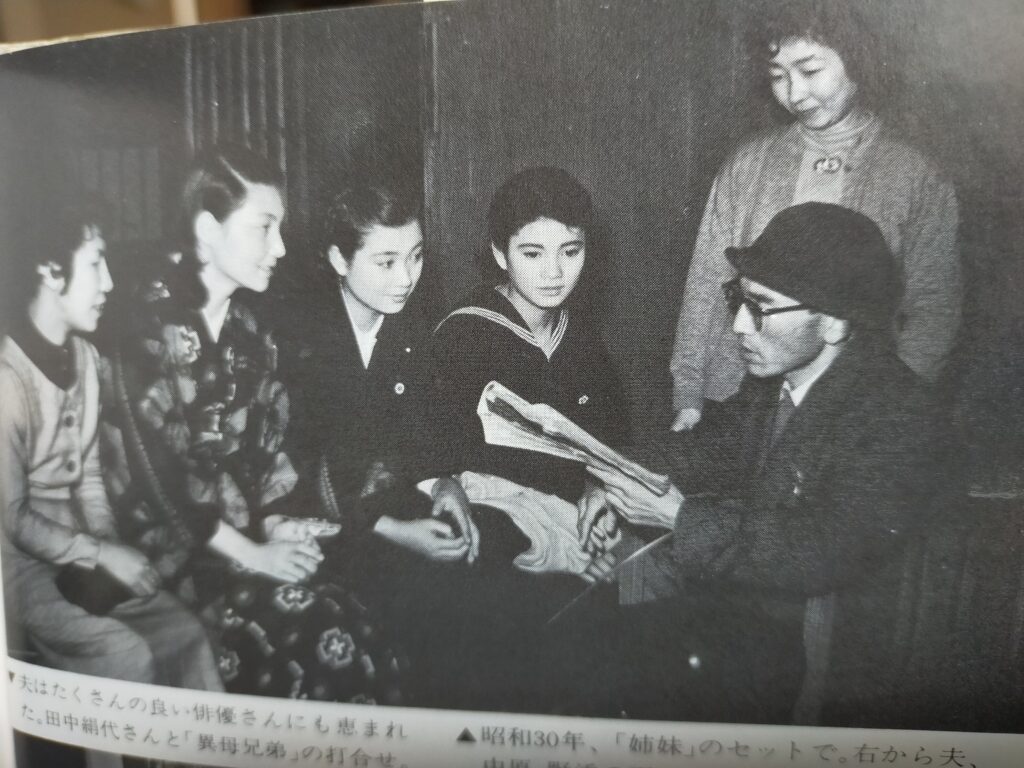

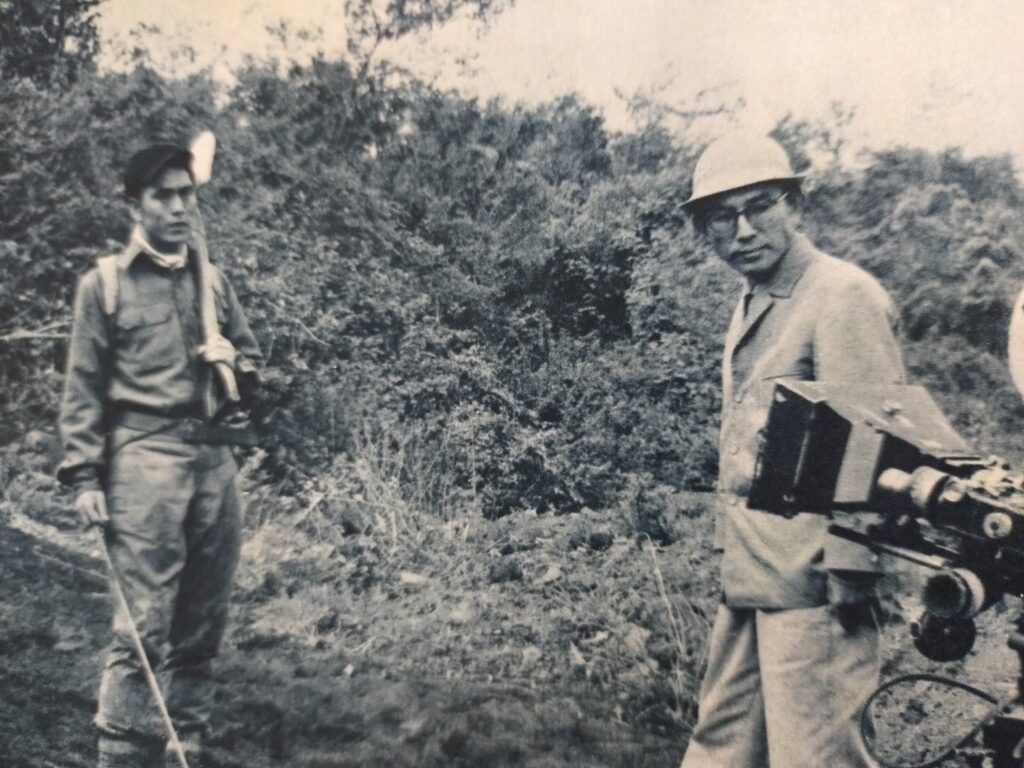

「姉妹」演出中の家城監督。左から二番目は久子夫人。

「姉妹」演出中の家城監督。左から二番目は久子夫人。

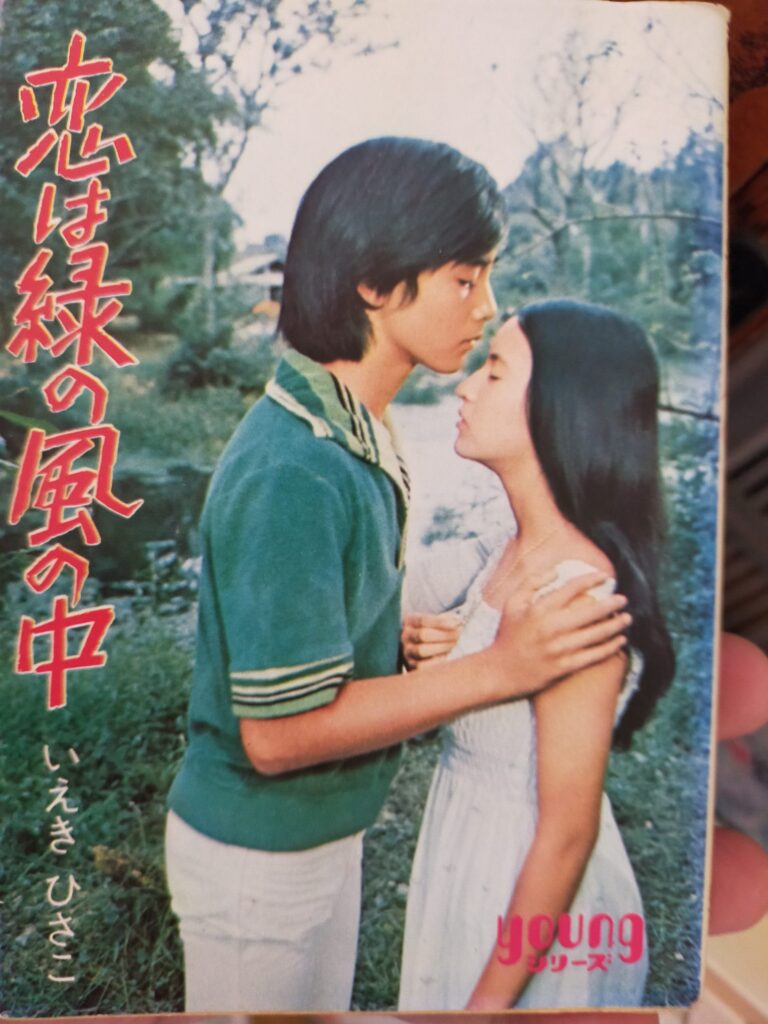

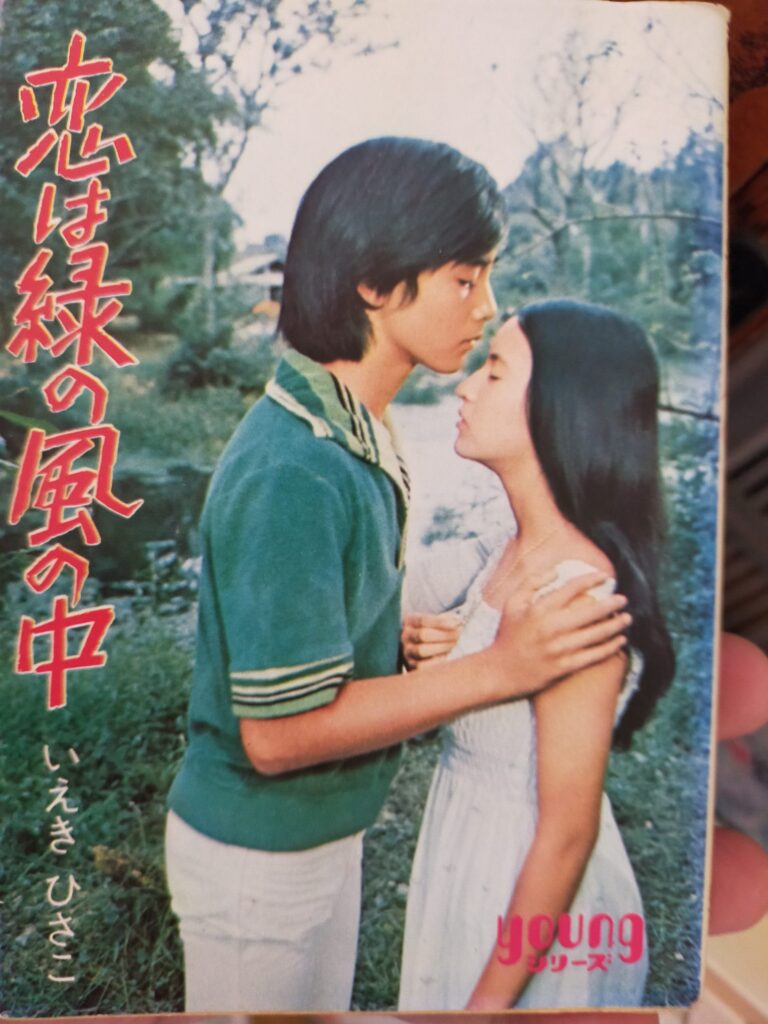

家城監督の遺作は、妻の久子の脚本による「恋は緑の風の中」(1974年)。

家城プロの第一回作品で原田美枝子の映画デヴュー作でもある。

製作中に東宝の配給が決まったという。

やはり腐っても松竹の監督出身者、家城監督は何か持っている。

一人息子を育てた経験を持つ久子が脚本を書き、青春ものはと渋る家城監督を説得し、配給が決まらないままにスタートした作品だという。

筆者は未見。

「恋は緑の風の中」のノベライズ本。原田美枝子と佐藤佑介

「恋は緑の風の中」のノベライズ本。原田美枝子と佐藤佑介

家城監督は、1954年から7年間、東映と専属契約を結び9本の作品を作った。

「異母兄弟」という家城監督の代表作を独立プロで発表した後のことで、監督後期のフィルモグラフィーを成す作品群を東映で撮っていたのだ。

これには、時代劇で観客動員を続け、勢い余ってニュー東映なる配給ルートを作り、東映東京撮影所の現代劇で新配給ルートを埋めようという東映大川社長の思惑があった。

そこで監督として信用のある家城に話があったことがうかがえる。

東映で家城は、のちの東映のエース監督となる佐藤純也、降旗康夫を助監督に起用した「東映家城組」をなし、佐藤らとは後々まで師弟関係であった。

映画史に残ったり、賞を取るような作品は作らなかったが(「裸の太陽」のベルリン映画祭青少年向き映画賞受賞を除く)、当時の若手女優のホープ、佐久間良子や三田佳子を起用した興味深い作品群を撮っている。

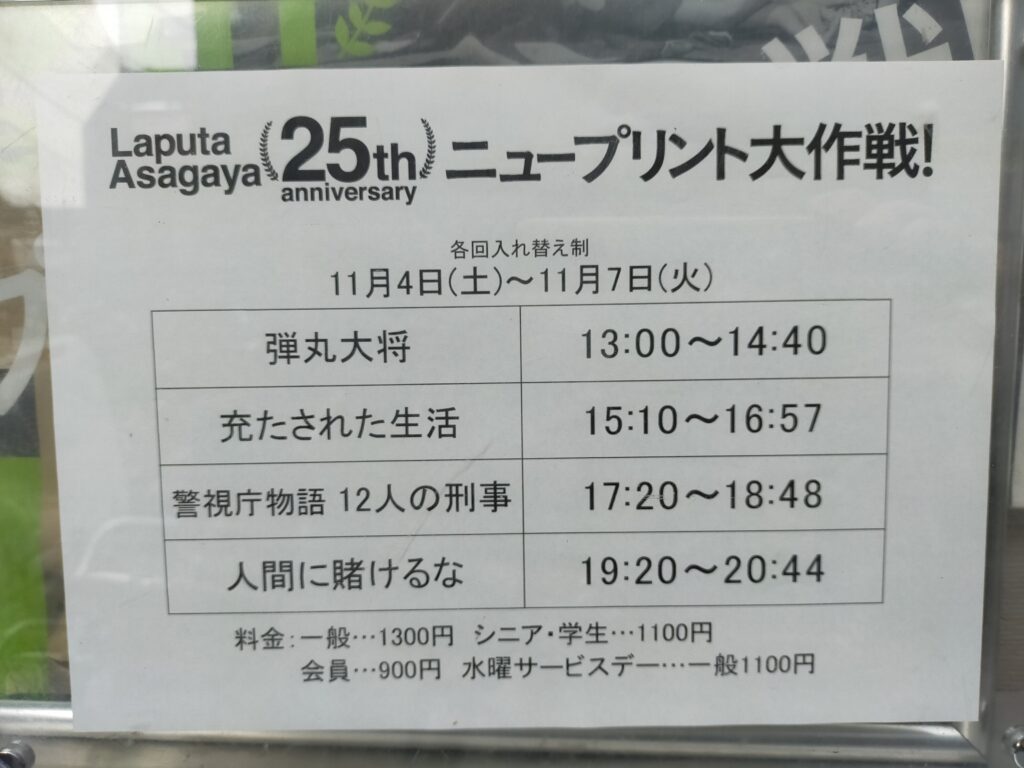

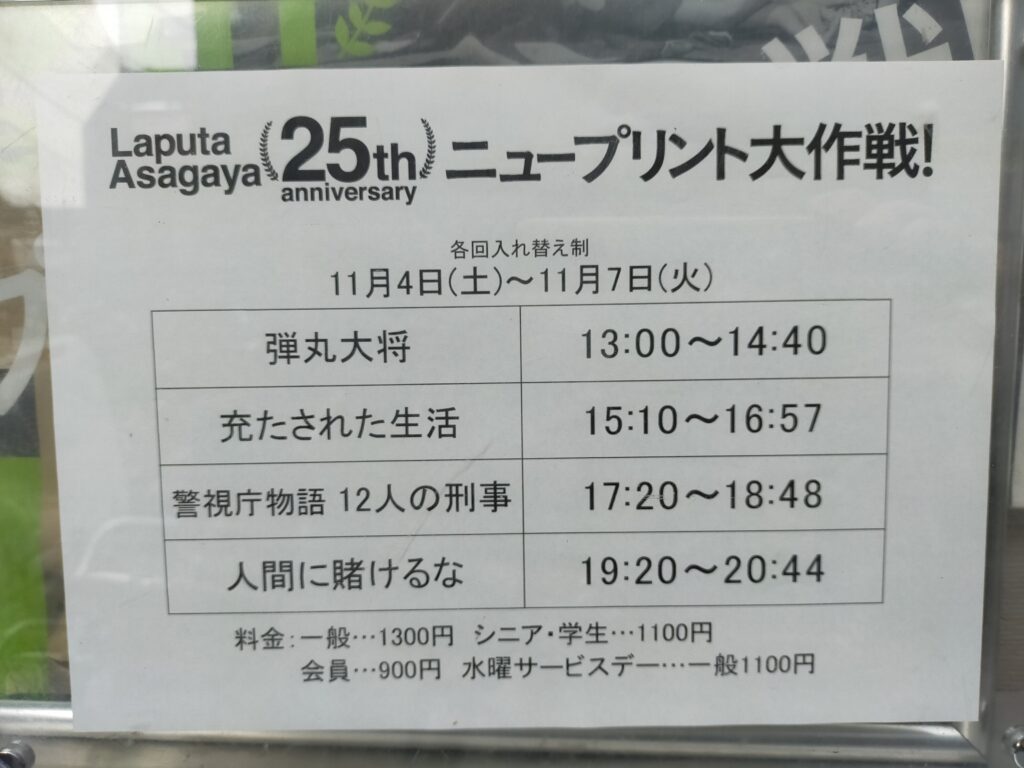

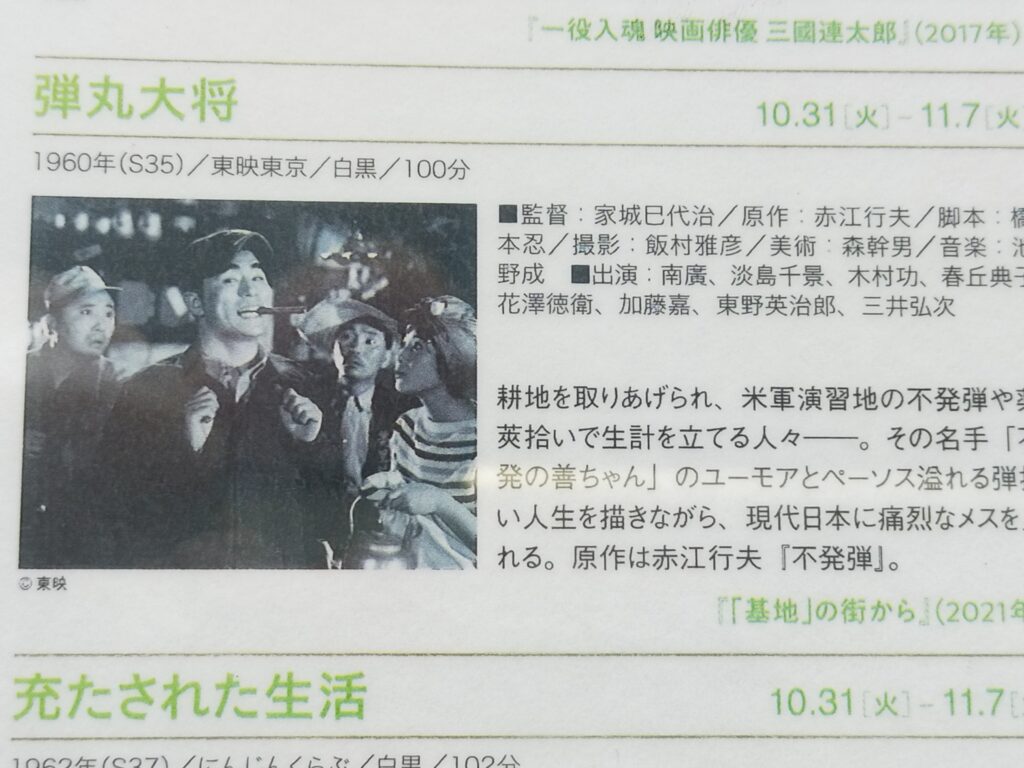

今回、ラピュタ阿佐ヶ谷で「ニュープリント大作戦」と題した特集があった。

これまで数々の特集上映に際し、新しくプリントを焼いて(多くはラピュタ持ち出のことと思われる)上映した作品を集めた特集だ。

その1本に家城監督東映時代の「弾丸大将」(1960年)があったので駆け付けた。

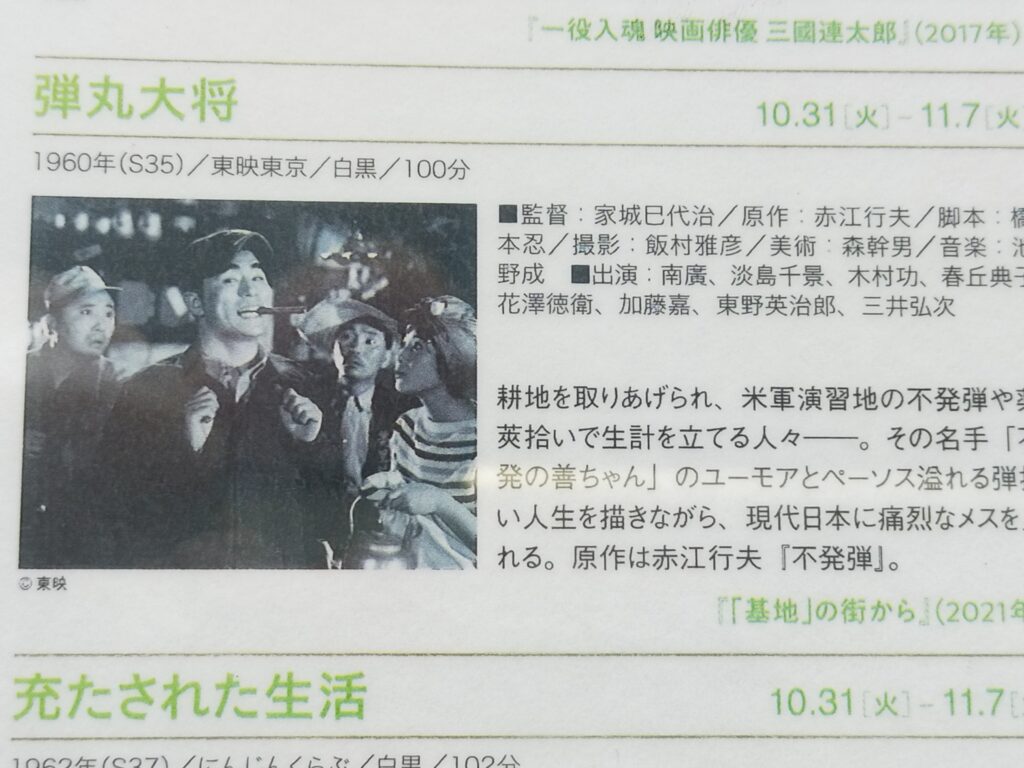

「弾丸大将」 1960年 家城巳代治監督 東映

家城監督が東映専属になって3本目の作品。

テーマは米軍演習場で身の危険を冒して不発弾や薬きょうを回収する日本人の姿を通して、静かに反戦を訴えるもので、家城監督の信条から逸脱するものではない。

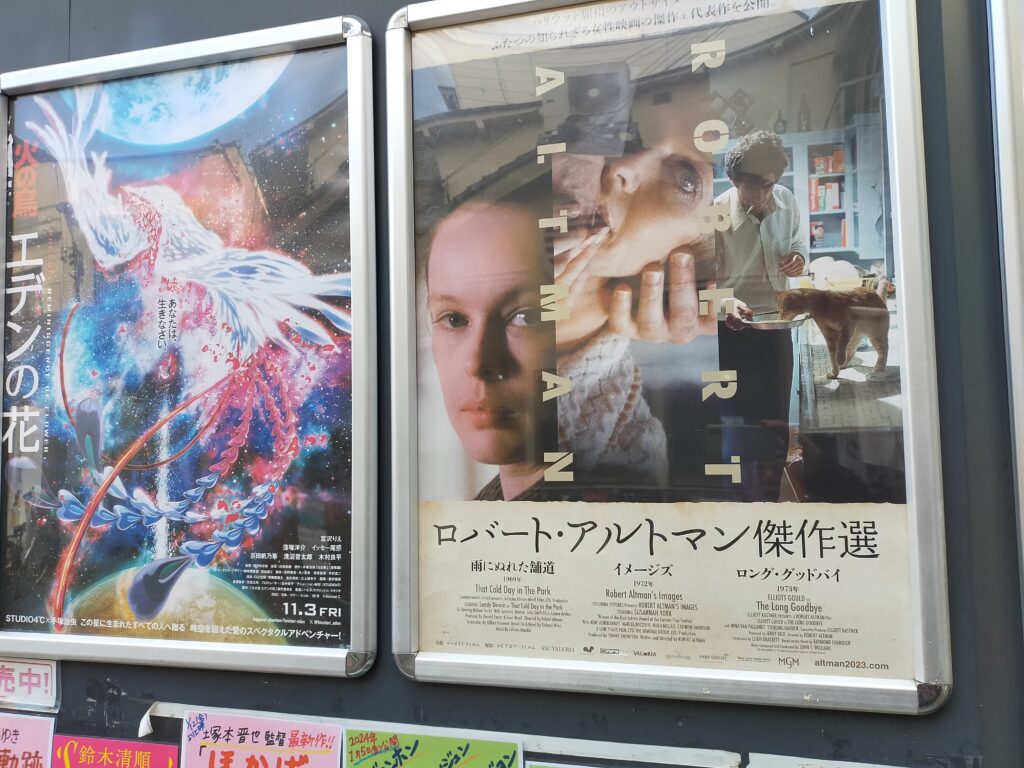

ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーに掲示されたポスター

ラピュタ阿佐ヶ谷のロビーに掲示されたポスター

手法的にはますます教条的左翼主義を排した自由なものとなっている作品。

主演の南廣扮する「不発の善ちゃん」は米軍演習場で不発弾を掘り出し、信管を抜き、火薬を抜いて売るのが得意。周りには、暴発により夫を亡くした未亡人(淡島千景)や、未亡人と両思いになった挙句暴発で死ぬ男(木村功)など、周辺の部落民が跋扈する。

善ちゃんは女(春丘典子)がいるものの、未亡人に惚れて通い詰めるが、未亡人は木村功が死んでから心ここにあらずとなり、偶然近づきになった米軍人と結婚を約束する。

渡米前の準備金にと不発弾を掘る未亡人だが善ちゃんの目前で爆死する。

映画はひたすら演習場で着弾地点へ「突撃」する善ちゃんたちを活写する。

善ちゃんたちは、戦争が終わっても自ら危険を顧みず、まっしぐらに行動する日本人そのものだ。

部落の飲み屋の描き方、善ちゃんと女の描き方、善ちゃんの未亡人への迫り方も描かれるが、家城監督らしくその描写に良識は失われない。

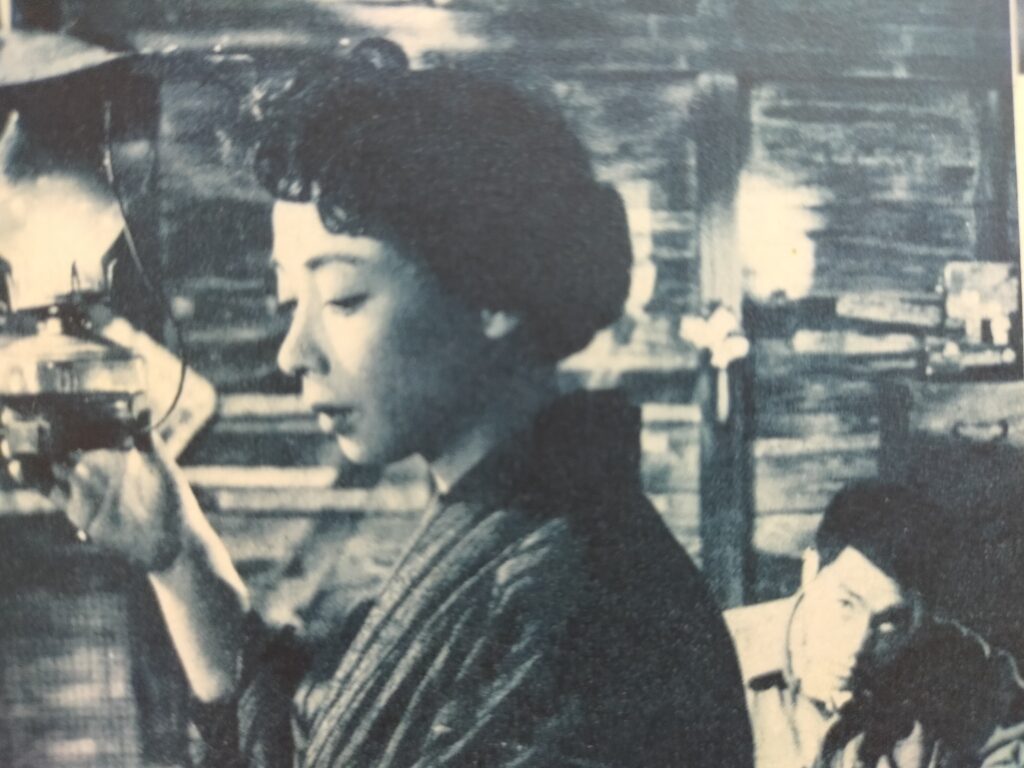

淡島千景と南廣

淡島千景と南廣

川島雄三ならハチャメチャに破廉恥に、今村昌平ならねちっこくいやらしく撮るであろう、田舎の無学な衆の居酒屋におけるふるまい、男の女への迫り方、は淡々と演出される。

人間の生態描写がこの映画のテーマではないということだ。

善ちゃんはまた教条的左翼ではないので、生活のためには米軍基地反対はせず、代わりにやってきた自衛隊に対しても弾拾いを敢行する。

実践的で生活力が旺盛なのだ。

それが善ちゃんの限界でもあるのだが。

善ちゃんは戦後のわれわれ日本人の姿なのだ。

特集パンフより

特集パンフより

あまり効果的ではなかった(というか、もったいないキャステイング)が、都会から開拓部落にやってきた場違いな美人未亡人役の淡島千景。

こういったメジャーなキャステイングも、家城監督の実力と人脈がなせる業なのだろうか。

貴重な東映専属時代の家城作品に接することができた。

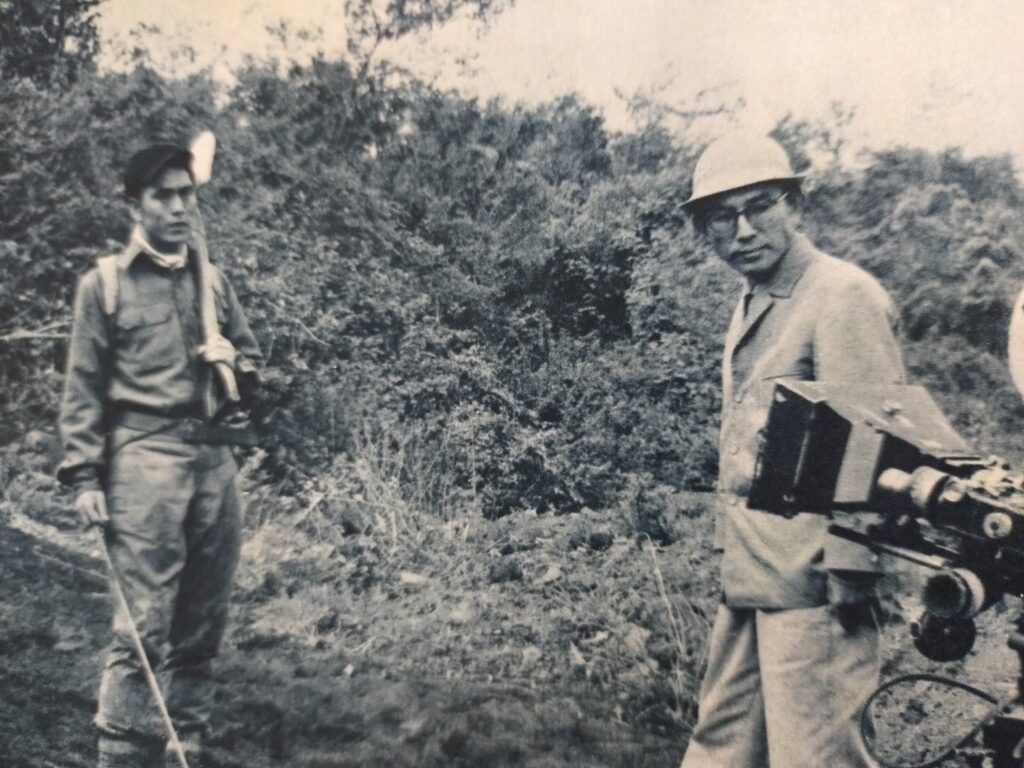

「弾丸大将」演出中の家城監督

「弾丸大将」演出中の家城監督