山小屋おじさんの今シーズンもあと一週間。

12月からは自宅に戻ります。

畑仕事は終わったのですが、追っかけの薪仕事に追われる今日この頃。

骨休めにと、小諸に行ってきました。

途中の立科町で「ふじ祭り」に遭遇

山小舎からいったん白樺湖に下りて、女神湖、長門牧場、雨境峠を越える県道40号線ルートで小諸方面に向かいました。

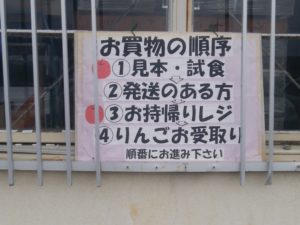

山を越え里に入ったところの農協で、JA佐久浅間主催の「ふじ祭り」が行われていました。

11月中旬を過ぎ、主力品種のふじリンゴの収穫を待っての収穫祭兼即売会でした。

地元主催のお祭り系には立寄るのをモットーとしている山小屋おじさんは駐車場へと軽トラを滑り込ませました。

地元による地元のための行事です。

主催者もお客も全員地元の完全アウエー。

威勢はいいが気の小さな山小屋おじさん、駐車場の段階から動悸でおどおど。

何とか好奇心が勝って会場へ。

蓼科牛の焼肉、ヨーグルト、野菜など地元産品のの出店が並び、遠くに的屋の屋台も見えます。

メインはなんといってもフジの即売。

これに長蛇の列。

まさか立科町の農協でこのような列が見られるとは!

田舎をなめていました、スイマセン。

皆さんご進物用にリンゴを箱で買っているようです。

なんといっても地元が誇る名品の念に一度の収穫の日です。新嘗祭(勤労感謝の日)です!

よく見ると値段は100円/個見当で特段安くはありません。

産地直送の一級品ですこぶるおいしいのでしょうど・・・。ということでおじさんは、ソースかつ弁当500円と、リンゴジュース350円を購入。

そそくさとアウエー会場から脱出したのでした。

貴重な体験でした。

小諸城址を「懐古園」に訪ねる

その昔、献上用の馬の牧場があったという、御牧ケ原という地名の高原を抜ける千曲ビューラインという快適な道を通り小諸に向かいました。

小諸は島崎藤村が「小諸なる古城のほとり・・・」とうたった城下町です。

小諸城址は現在では「懐古園」という公園になっています。

懐古園の駐車場は全国ナンバーの車で満車状態でした。

小諸といえば城址ということでしょうか。

駐車場からすぐの三の門です。

三の門からしなの鉄道線をくぐって反対側には大手門があります。

建物も立派ですが石垣が大掛かりで素晴らしいと思います。

城内に入ります。

お濠をまたぐ黒門橋からのモミジです。

今年最後の紅葉です。

島崎藤村の記念館。

小諸義塾という私立の学校の講師として招かれたことが藤村と小諸の(ひいては信州の)ご縁となりました。

千曲川を望む展望台。

千曲川が切り立った谷を刻む急流であることがわかります。今現在も完全な治水はできていない急流なのです。

天主台。

天守閣が小さなものだったことがうかがえます。

この小諸城、関ケ原の戦い当時、徳川軍の本拠として真田軍との間に、第二次上田合戦に臨んだとのこと。

といっても表面上は徳川のいうことを聞きつつ、結果的には真田に利する働きをしたようです。

恐るべきは信州人の面従拝復。

複雑で芯の強い性格は昔からのようです。

深々としたお濠の跡をみても実戦的なお城だったことがわかるような気がします。

城址公園としてはほとんど破壊しつくされた上田城などよりはるかに原型をとどめており、当時の様子がうかがえる気がします。

何よりゆったりした雰囲気が最高なのです。

気に入りました。懐古園。

園内には動物園もあります。

園内にはカップルの姿もあり、地元のヤングのデートコースでもあるようでした。

北国街道・小諸宿

北国街道という重要な街道があります。

江戸五街道に比べてネームバリューはありませんが、佐渡の金を江戸の運んだルートであり、仙台の伊達、安芸の毛利と並ぶ実力者・加賀の前田の参勤交代のルートだったのです。

城下町でもあった小諸は単なる宿場町というだけでない栄えた場所だったようです。

現在の小諸宿の中心部です。

歴史的建造物はあまり残っていません。

もったいないですが、もともとこの地方の中心地として栄えていたため、「宿場」に頼らずとも、戦後のある時期までは発展できたということなのかもしれません。

北国街道とその宿場については今後とも関心を持ってゆきたいと思います。

北国街道と平行する現在の中心部。

地方都市の例にもれずシャッター街と化しています。

なんとなく、城下町、宿場時代からの「都会風」の名残を町の空気に感じます。

駅です。

しなの鉄道は2本/毎時、JR小海線は1本/毎時ほどの運転状況でした。

駅前の庭付きカフェの前で、出店が出てギターの演奏が行われていました。

若い人たちの息吹です。

「愛染かつら」古いですねえ。

「愛染かつら」古いですねえ。