ジュールス・ダッシンも赤狩りのブラックリストに挙げられた映画監督。

1951年にアメリカを離れ、以降ヨーロッパで映画を撮り続けた。

ロシア系ユダヤ人移民としてアメリカで生まれたダッシンは、イデッシュ語演劇の俳優などを経て1940年にハリウッド入り。

1944年から1950年までアメリカ国内で映画を撮り、なかでも「裸の町」(1948年)はセミドキュメンタリータッチの犯罪映画の原点ともいわれる作品だった。

ヨーロッパに渡って4年後の1954年、フランスで「男の争い」を撮りカンヌ映画祭で話題になる。

同年、ギリシャ人女優メリナ・メルクーリと出会い、以降メリナ主演で「宿命」(57年)、「掟」(58年)を撮る。

1960年にはメリナ主演、ダッシン助演で「日曜はダメよ」を撮り、アカデミー主演女優賞などを受賞した。

手許にダッシンのヨーロッパ時代の盟友にして妻であるメリナ・メルクーリの自伝がある。

「ギリシャわが愛」と題した自伝で、彼女の少女時代から、演劇を志し、数々の恋人、友人らと出会った青年期。

映画に進出し、ダッシンに出会い行動を共にする壮年期に至るまで、を彼女らしい自由な感性のままにつづったもの。

「世界で私のもっとも愛するギリシャ」の書き出しで始まるこの自伝には、戦中戦後のギリシャ国内の混乱と1966年に起こった軍事クーデターという時代の流れと、祖国を愛するがゆえに歯に着せぬ言動を続けるメリナの姿があふれ出る。

彼女は軍事政権から国籍はく奪されながらも、ダッシンとともにアメリカで舞台に、自由を訴え続ける(自伝の出版後、軍事政権が崩壊し、メリナは祖国に帰還する)。

自伝には、1954年のカンヌ映画祭でのダッシンとの出会いの様子が。

また、当時のアメリカ国内の反共ヒステリーの様子が活写されている。

ダッシンについて

「ハリウッドのブラックリストにのった人物と知っていたから、いかにも被害者面をし、悲痛な雰囲気を漂わせた男とばかり思っていた(中略)五年間というもの全く干されてきたこの男は、陽気で、楽天的で、弾むような精神の持ち主だった。」(自伝P136)

赤狩りについて

「1947年、ハリウッドが共産主義者の巣窟として攻撃され、非米活動調査委員会はハリウッド映画にはアカの宣伝が含まれていると決めつけた。この知らせにヨーロッパの人々は腹を抱えて笑ったものだった。けれどもその笑いは長くは続かなかった。アメリカ映画は屈服し、崩壊したのである。」(自伝P137)

何という生き生きとした情景描写であり、また歯に衣着せぬハリウッドに対する評価であろうか。

まさに自由人メリナ・メルクーリの面目躍如の一節であり、興味深い。

上映中のシネマヴェーラ渋谷のfilm gris特集では、ハリウッド追放前(メリナとの邂逅前)の貴重なダッシン作品が上映された。

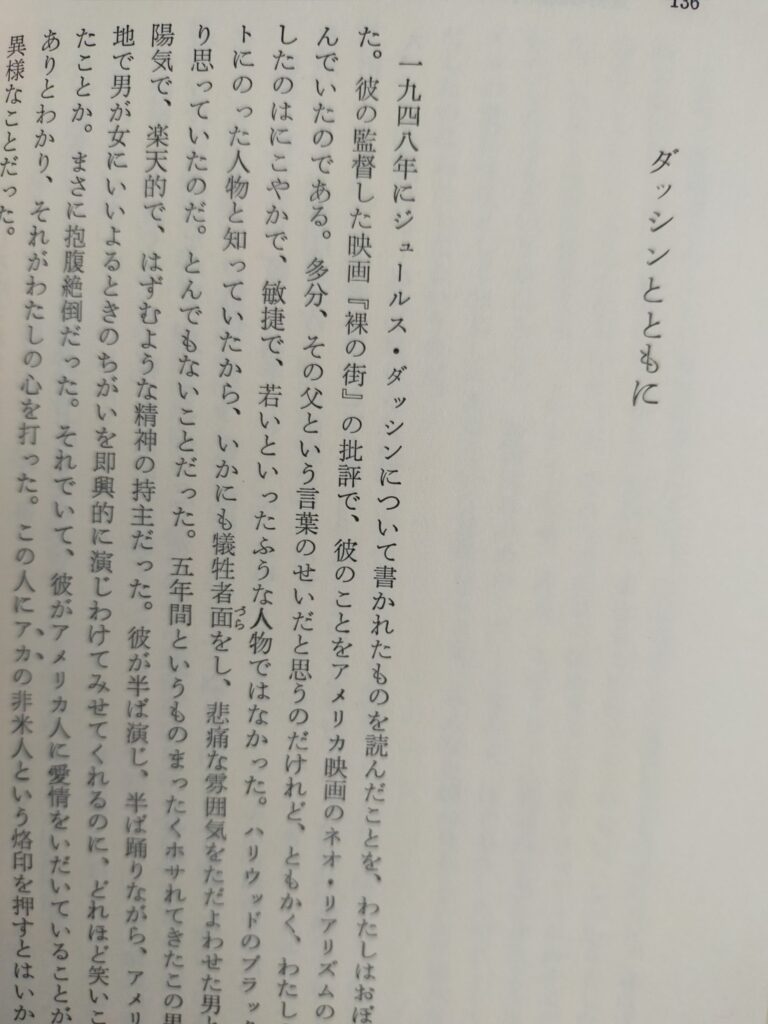

「真昼の暴動」 1947年 ジュールス・ダッシン監督 ユニバーサル

原題は「Brute Force」。

囚人の脱獄ドラマであるから、囚人の野獣性を表す命名かと思いきや、「野獣」は、実は刑務所の看守長に象徴される権力側の本質であった、というもの。

反体制志向とヒューマニズムに貫かれた作品ながら、虐げられる側の怒りを強烈にフィーチャーした作品でもある。

主演のバート・ランカスターをはじめ、囚人役たちの演技からは、その不屈さ、強さ、やさしさが立ち上っており、ゆるぎない精神性が表れている。

看守長役のヒューム・クローニンは、無表情で小柄、職務に忠実な役人風。

だが実像は己の欲望にのみ忠実なサデイスト。

何やらナチス系の悪役をほうふつとさせる存在。

看守長を取り巻く、刑務所長や役人などが、そろいもそろって優柔不断だったり、己の栄達のみを考え、悪を助長する小役人キャラであることも、ナチス台頭時のイギリス他列強首脳の優柔不断な対応を思わせる。

権力側がそのように悪質で強力な場合、虐げられる側はえてして弱く、善良に表現されることが多いが、どっこいこの作品では、囚人側もランカスターに象徴されるように、不屈で逞しくゆるぎなく描かれているので、全編緊迫感に満ち、決闘アクションもののようにスリリングに映画が進む。

緊迫感が高まるに任せ、ラストまで突っ走るこの作品は、ランカスターの怒りが看守長を叩き潰すまでを「痛さ」を伴った痛恨の画面を通して描き切る。

が、観客にカタルシスをもたらすアクションの爆発はすぐに終わる。

囚人たちの爆発は確かに第一の敵である看守長を叩き潰しはした、が、同時にランカスターもやられ、鎮圧される。

これだけの暴動があっても鎮圧後は何事もなかったかのように刑務所(体制)は続く場面で映画は終わる。

体制とは、権力とは、決して俗人的なだけのものではなく、虐げられる者たちの反発だけでは決して揺るがないものだというように。

ダッシン初期のヒット作で、その映画的サービス精神、馬力、緊張感が全面に満ちた傑作。

ランカスターにとっては「不屈の男らしさ」という後々までの俳優としてのキャラを確立した作品。

囚人の一人の回想シーンに出てくるのが、ロバート・シオドマク監督の「幻の女」(1944年)、「容疑者」(1945年)、「ハリーおじさんの悪夢」(1945年)に出ていたエラ・レインズ。

シオドマクのノワール調の映画では、訳アリの悪女っぽい役柄で印象的な女優さんだった。

この作品では、妻のために不正経理を行った真面目な囚人の若妻役で一場面だけ登場する。

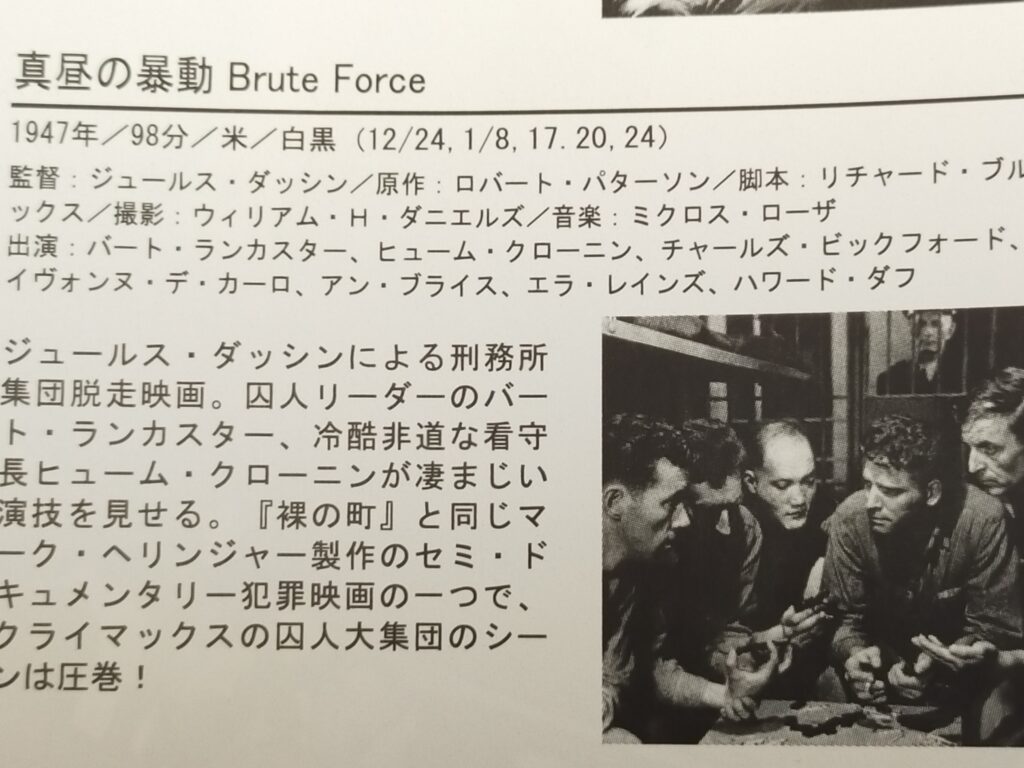

「裸の町」 1948年 ジュールス・ダッシン監督 ユニバーサル

裸の町とはニューヨークそのもののこと。

活気にあふれ、猥雑で腹黒く、勝ち組負け組に分かれるが、時代の先端を行き魅力的な街のこと。

「真昼の暴動」に続いてジュールス・ダッシンを監督に起用した製作者のマーク・ヘリンジャーのナレーションで始まるこの作品。

「今までの映画とは違います。スタジオではなくニューヨークで全編ロケして作りました」との口上が述べられ、セミドキュメンタリーと銘打ったこの作品が始まる。

街の雑踏、地下鉄駅、夜のとばり、夜間も稼働する工場、早朝の新聞社など、ニューヨークの実写が続く。

続いて、窓越しの遠景ショットで、ある夜のある部屋での殺人事件が窓越しに映し出される。

あっという間にドキュメンタリーからドラマに移行していたことに気づかされる。

ドラマが語られる間も、ロケ撮影を多用し、街の住民たちを巻き込んでのゲリラ的撮影が行われる。

当時としては画期的な手法である。

今見ると、街頭ロケのやり方などはおとなしく、むしろドラマ部分の劇的興奮の方が印象的に感じるが。

戦争当時はヨーロッパで従軍していた新人刑事(ドン・テイラー)と海千山千のベテラン刑事(バリー・フィッツジェラルド)のコンビが絶妙。

わき役の刑事たちの生活感もすごい。

新人刑事の家庭では不在気味の旦那に不安を募らせる新妻の様子も描かれる。

人物描写もセミドキュメンタリータッチなのだが、ここら辺にこの作品の価値がある。

徹底した足で稼ぐ捜査。

ベテラン刑事の的確な指示と、四の五の言わずに足を動かす新人刑事。

カメラも俳優と一緒に街へ飛び出してゆく。

犯人を追いかけるシーンのロケでは通行人が走る俳優を避け、また振り返る様子が捉えられる(隠し撮りではあるが、路上のおそらく車中から撮られていたり、建物の階上からの俯瞰ショットで撮られている)。

「仁義なき戦い」シリーズの、街頭の通行人を巻き込んだかのようなゲリラ撮影のカットを思い出す(こちらは俳優のアクションを通行人がいる路上で、手持ちの隠しカメラによって撮影しており、驚き避ける通行人の姿が生々しくとらえられる。後日制作者は警察に呼ばれさんざんに絞られたという)。

犯人を追いつめる終盤では、地下鉄の高架下をパトカーが追いかけるカットが鉄橋の真上から撮られる。

「フレンチコネクション」(1971年 ウイリアム・フリードキン監督)の1シーン、ジーン・ハックマンが地下鉄に乗った犯人を、信号無視で鉄橋の下を追走したスリリングな名場面の、これが原典だ。

街角で遊ぶ女の子、ハドソン川にかわるがわる飛び込む少年たち。

街角には女性が颯爽と歩き、今ではクラシックカーと呼ばれるアメ車が走り回る、馬車も現役で働いている。

ニューヨークの実景が活写され、単なるつなぎカット以上の効果を挙げている。

主役をニューヨークとし、その懐で右往左往する人間を描いた作品。

どこを切ってもニューヨークが顔を出す中で、ドラマ部分がスリリングで、サービス精神満点。

正義が貫かれ、馬力があり、すっきりした結末を迎えるドラマ作りはダッシンらしくていい。

1948年当時のニューヨークの風景からは富と余裕が感じられる。

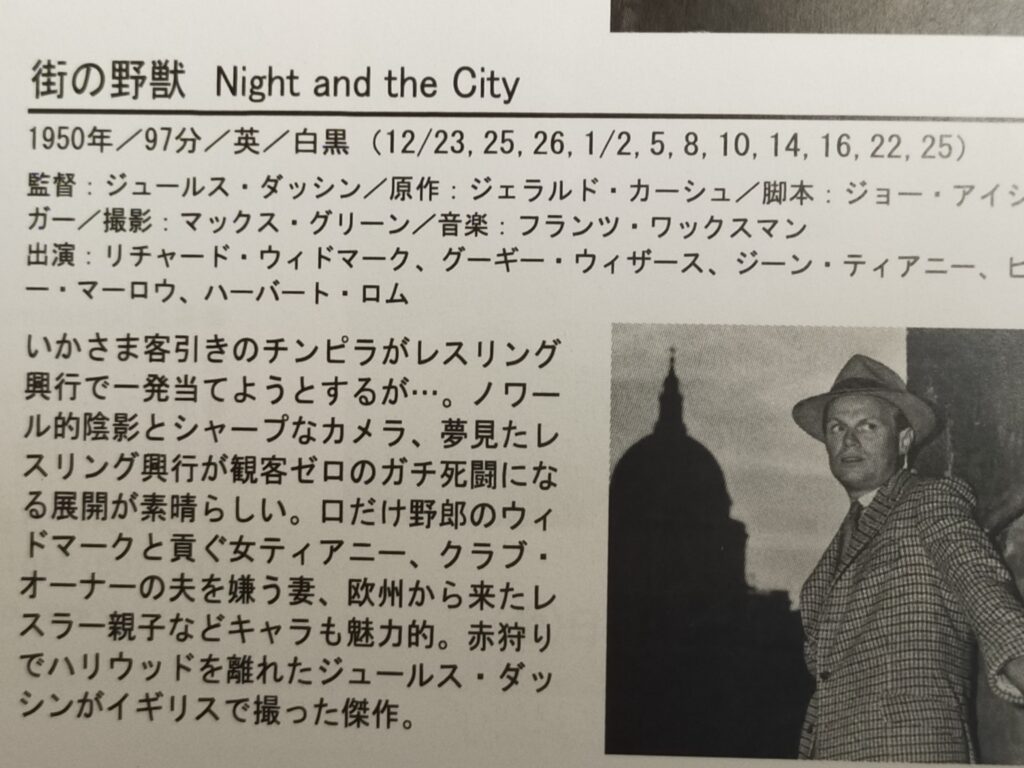

「街の野獣」 1950年 ジュールス・ダッシン監督 20世紀FOX

ハリウッドの赤狩り騒動でブラックリストに載ったダッシンが、イギリスで撮った作品。

ロンドンを舞台にしたノワール作品だが、配役はハリウッドのA級ランク(予算はB級だろうが)。

監督としてのダッシンの評価がすでに定まっていることがうかがえる。

ロンドンの貧民街で詐欺を生業にしているチンピラ(リチャード・ウイドマーク)が追っ手から逃げ回るシーンで始まる。

チンピラには正業時代に結婚を誓った女(ジーン・ティアニー)がいる。

サッカーくじの借金取りである追っ手から逃げ回ったチンピラは女の部屋に逃げ込み、5ポンドを借りて借金を払う。

女は男との結婚を夢見ながらキャバレーで働いている。

ジーン・ティアニーは、「タバコロード」(1941年)、「ローラ殺人事件」(1944年)をはじめ「哀愁の湖」(1945年)、「幽霊と未亡人」(1947年)に出演したA級スターだ。

チンピラはひょんなことからかつての強豪プロレスラー(スタニスラフ・ズビスコ)に気に入られ、ロンドンのプロレス興行権に手を出す。

プロレス興行はボクシング以上にプロモーター(≒やくざ)の利権(≒シノギ)。

素人やチンピラが手を出せるものではないが、強豪に気に入られている(プロモーターは強豪の息子でもある)というただそれだけで、リンチと抹殺を保留され、調子に乗るチンピラ。

強豪レスラー役のズビスコはプロレス史上のレジェントで、プロレスが真剣勝負だった時代にグレコローマンスタイルで一世を風靡し、1925年には当時当たり前となりつつあった「筋書」のあるプロレスのタイトルマッチで掟破りの勝利をするなど、リアルなセメントレスラーとしてファンの人気を集めていた。

「街の野獣」出演当時は引退していたが、映画での役柄通り、ショーマンスタイルのプロレスを嫌悪する伝説のレスラーだった。

前作「裸の町」では、殺人の下手人がプロレスラーという設定で、トレーニングのシーンもあり、ダッシンのプロレスに対する興味のほどがうかがえたが、本作では重要なわき役として伝説のプロレスラー(ズビスコ)を起用。

トレーニングシーン、けいこ場でのセメントマッチのシーンに長時間の尺を取っている。

プロレス興行からも締め出され、当然の落とし前として惨殺され川に捨てられるチンピラを、若いウイドマークがシャープな動きで熱演。

可哀そうなだけのジーン・ティアニーには、秘かに彼女を思い続けていたアパートの真面目な若者と結ばれるエンデイングが用意される。

ロンドンの下町の光と影。

乞食たちを束ねるくず拾いの親玉。

バッタ品専門の故買業者の女。

嫌がる女を情婦に囲い続ける太ったキャバレー経営者。

チンピラを誘惑して情夫から逃げようと計るやり手女。

そろいもそろって癖のありすぎるキャラクターが蠢き回る。

悲惨なはずの彼等からは、同時にユーモラスな人間味も感じられるのは監督ダッシンの持ち味か。

「真昼の暴動」のルサンチマンの暴発や、「裸の町」のような徹底したリアリズムは影を潜め、スターシステムにのっとったノワール風ギャング映画の色合いが濃い。

製作はサム・スピーゲル(作品クレジットはS・P・イーグル名)。

オーストリア=ハンガリー帝国出身のユダヤ人で、のちに「アフリカの女王」(1951年)、「戦場にかける橋」(1957年)、「アラビアのロレンス」(1962年)を製作したひと。

50年前後にはオーソン・ウエルズ(「ストレンジャー」(46年))やジョセフ・ロージー(「不審者」(51年))などメジャーでの起用が忌避されていた監督を起用していた。

またエリア・カザン監督バッド・シュルバーク脚本で「波止場」(1954年)を製作した。

本作での2大スターのキャステイングや、20世紀FOXの配給(=出資)を勝ち取ったのは製作者スピーゲル(イーグル)の功績であろうがこの映画、実情は、ブラックリストの監督を起用し、イギリスの貸しスタジオでハリウッドスターをプロデユーサーの腕力で招集して撮影された、いわば独立プロ作品、ということなのだろう。

ハリウッドで最後にダッシンに手を差し伸べたのが、スピーゲル(イーグル)ということになる。

本作でハリウッド(イギリスでの撮影だが)での活動を終えたブラックリスト上のダッシンにはこの後、仕事のオファーはもちろんなく、またハリウッド関係者は、映画祭などでも彼と一緒に写真に写ることを避けたという。

ヨーロッパに脱出したダッシンが、「男の争い」でカムバックし、また盟友にして妻となるギリシャ人女優メリナ・メルクーリと出会うまでにはこの後4年の時が必要だった。