ジョン・ガーフィルドは1940年代に活躍した映画俳優。

ロシア系ユダヤ人としてニューヨークに生まれ、幼くして母を失い、一家離散のまま貧民街で育った。

10代の時、のちのアクターズスタジオとなるシアターグループに参加し演劇への道に入る。

舞台で人気が出た後、ワーナーブラザースにスカウトされ、1938年に映画デビュー。

ヒット作がなくこの間の代表作は、デビュー作の「四人の姉妹」(1938年)を除けば、MGMにレンタル出演となった「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(1946年)などにとどまる。

1946年、独立して自身のプロダクション、ロバーツプロ(ガーフィールドのマネージャーであるボブ・ロバーツをプロデユーサーとする)を立ち上げ、独立プロのエンタープライズと提携。

すでにハリウッド入りしていた共産党系映画人たち、エイブラハム・ポロンスキー、ロバート・ロッセンらと組んで作った「ボデイアンドソウル」(1947年)や次回作の「悪の力」(1948年)が生涯の代表作となる。

1951年の「その男を逃すな」が遺作となり39歳で没。

心臓発作が死因といわれるが、1951年の非米活動調査委員会(通称:ハリウッド赤狩り)に証人喚問されたことなどによる心労が遠因だった。

シネマヴェーラ渋谷で2023年末から新年にかけて上映された「film gris」特集は、1947年から51年にかけて製作された「アメリカ社会に対する左翼的な批判を特徴とするフィルム・ノワール作品」を集めてのもので、エイブラハム・ポロンスキー、ジョセフ・ロージー、ロバート・ロッセン、ニコラス・レイ、ジョン・ベリー、サイ・エンドフィールド、ジュールス・ダッシンなどの監督作品がピックアップされた。

いずれの作家も、赤狩りの証人喚問を受けたり、ブラックリストに載って干されたり、海外へ脱出するなど、非米活動調査委員会による迫害を受けた人物である。

この特集で、ジョン・ガーフィールドの出演作品も4本ほど上映されており、当該作品の監督、脚本は多くが喚問を受け、ブラックリストに載り、のちに亡命するなどした映画人たちである。

ガーフィールド自身は、非米活動委員会における証人喚問において、自身の共産党入党の事実や共産党に対するシンパシーを全面否定し、また仲間の活動歴について全く知らないと証言はしたものの、当時別居状態ではあった妻が共産党員であるなど、演劇時代からハリウッド時代に至るまで、共産党員やそのシンパとの深いつながりがあったのは事実だった。

赤狩り時代に、証人喚問され、またブラックリストに載った映画人が実名で仕事をし続けるためには、共産党員もしくはシンパの仲間を告発するしかなかった(エドワード・ドミトリく、エリア・カザン、ロバート・ロッセンらのちの有名監督が仲間を告発し「転向」した)。

ジョン・ガーフィールドは仲間を売らずに、永遠に自らの実名(芸名)を映画史に残すことができた。

自らの死によって。

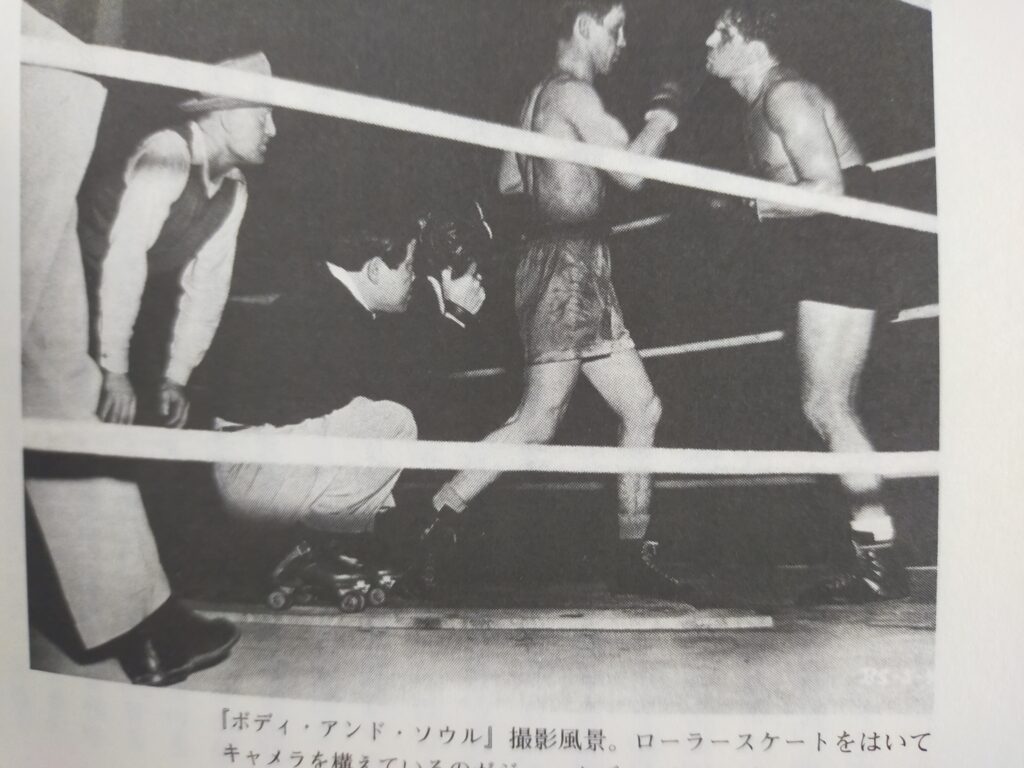

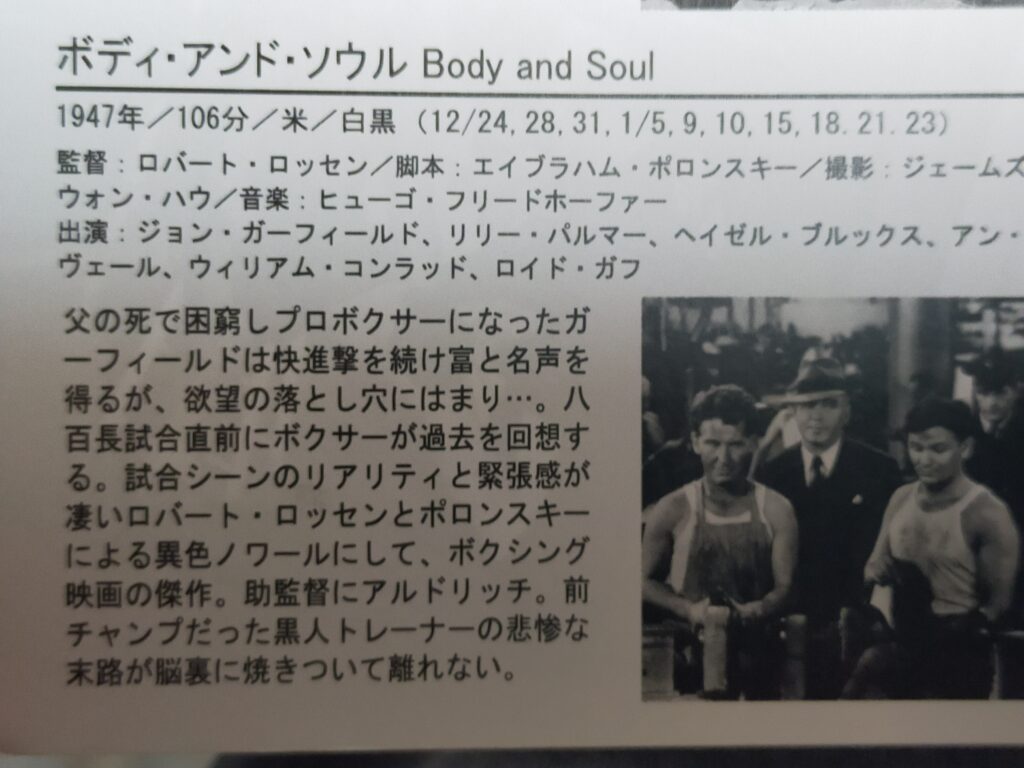

「ボデイアンドソウル」 1947年 ロバート・ロッセン監督 ユナイト

エンタープライズプロ製作(ユナイト配給)によるボクシング映画のレジェンドにして金字塔。

本作の監督はロシア系ユダヤ人としてニューヨークに生まれ演劇人として活躍。

演出した舞台を映画監督のマービン・ル・ロイに認められてハリウッドにスカウトされた、ロバート・ロッセン。

原案・脚本は同じくロシア系ユダヤ人として薬剤師の親の元、ニューヨークに生まれ、小説家志望ながら弁護士の資格も持つ共産党員のエイブラハム・ポロンスキー。

彼は戦時中に書いた小説を読んだパラマウントからスカウトされハリウッドにいた。

ハリウッドで寄寓を得た才能ある左翼のユダヤ人たちが、結果としての転向(ロッセン)、追放(ポロンスキー)、自死(ガーフィールド)を迎えるまでのつかの間に産んだ貴重な傑作「ボデイアンドソウル」。

それは、チャップリンにとっての「独裁者」、オーソン・ウエルズにとっての「市民ケーン」のように、稀有な才能が千載一遇のチャンスに遭遇し、奇蹟によって生みだし、そして歴史上に残った映画だった。

開巻からエンドまで、緊張感と映画的興奮に満ち、作り手と演じ手の高揚が伝わってくるかのような映像が続く。

都会の貧民街で菓子屋を営むユダヤ移民の家庭に生まれ育ち、ボクシングしか知らない主人公チャーリー(ガーフィールド)が、金のためにプロで売り出し、やがて世界戦を組まれるまでになるが、待ち受けていたのはボクシング界を仕切る賭けと八百長の世界だった。

それまでは差別や貧困に苦しみながらも力で状況を切り開いてきた主人公。

勤勉を旨とし、力を信奉する息子に忸怩たる思いの母親(「緑園の天使」の母親役で忘れられぬ印象を残し、赤狩りでハリウッドを去ったアン・リヴェアが扮する)。

菓子屋のレジから「ボクシングの道具代に」となけなしの10ドルを主人公に渡してくれた父親は、暴走車が店に突っ込んで下敷きになって死んでゆく。

学生チャンピオンになり、民主党議員のパーテイに呼ばれ、壇上に現れたミス民主党の女性ペグ(リリー・パルマー)の部屋に押し掛けるチャーリー。

画学生のペグはバイトでモデルをしており、たまたま民主党議員のパーテイーにミス役で雇われていたのだった。

ペグが話す英語の発音に注目するチャーリー。

ペグも移民だとわかる(リーリー・パルマー自身がドイツ人)。

移民の子孫の若者同士に芽生えるシンパシー。

親しくなったペグがチャーリーに実家を訪ね、夕食を共にしている時に民生調査員がやってくる。

母親がチャーリーの奨学資金にと申し込んだ融資に対する役所の調査だった。

「ユダヤ系白人ですね・・・」に始まる調査員の身元調査。

チャーリーの両親が東欧・ロシア系のユダヤ人であることがわかる。

ボクシングで身を立てる決心をしているチャーリーは夕食の最中にやってきたこの調査員を追い出す。

別の場面。

チャーリーの実家の台所。

たまたま寄った近所の住人(聖書由来のバリバリのユダヤ人ネーム)がブドウを食べながら「エデンのようだね」と喜ぶ。

何気ない近所の移民同士の交流。

会話に加わり、ブドウを口にしたチャーリーだが、旧態依然とした同胞の傷をなめ合うような慣れあいにブドウをたたきつけて苛立ちをあらわにする。

映画の各所にちらちら現れるチャーリーらのユダヤ人としての苦い思い出。

ただし、ポロンスキー脚本のユダヤ人に関する描写には、差別に対する被虐趣味や懐古趣味にとどまらない。

主人公に決然とした態度を取らせることにより、尊厳と現状打破とを志向する姿勢がある。

この姿勢は映画の最後まで貫かれ、チャーリーは八百長を仕組んだプロモーターに抗して掟破りの真剣勝負に出る。圧倒的興奮の中、チャーリーに駆け寄るペグ。

抱き止めたチャーリーは、にらみを利かせる八百長プロモーターの前で「最高の気分だ」と叫ぶ。

「ロッキー」で劣勢の強敵を打ち破り「エイドリアン!」と叫ぶスタローンの名場面の原典でもあろう名シーン。

そういえば「ボデイアンドソウル」のヒロイン・ペグは最後まで主人公を信じて陰ながら支えるという点では、「ロッキー」のエイドリアンの原典ともいうべきヒロイン像ではないのか。

筆者が見た版では「最高の気分」のチャーリーが、悪徳プロモーターの意味深な祝福を受けながら、ペグと抱き合うところで終わる。

監督のロッセンは、掟を破ったチャーリーがプロモーターに殺されるカットで終わらせたかったが、ポロンスキーが脚本の改訂を許さなかったという。

八百長を操りながら、自らの利益のみを追求するプロモーターを執拗に描写するなど、ポロンスキーの脚本は世の悪=権力をリアルに表現するが、自らの力を信じて突き進む主人公や、一筋に主人公を信じるヒロインを通して、世の中への希望のような感性も大切にしている。

映画的興奮の中に「現実」と「希望」を描き切った本作は映画史上の傑作だった。

監督のロッセンは、この作品の後「オールザキングスメン」(1949年)を演出し、アカデミー賞の候補となるが、同時にハリウッド赤狩りの餌食となり、結局、党員を密告して転向。

のちに名作「ハスラー」(1961年)でハリウッドにカムバックするが、作品を覆うのは苦渋に満ちたムードだった。

彼も赤狩りによる犠牲者だった。

「悪の力」 1948年 エイブラハム・ポロンスキー監督 MGM

「ボデイアンドソウル」はヒットした。

エンタープライズプロは、ガーフィールドの主演で次作を企画。

「ボデイアンドソウル」の脚本家ポロンスキーを監督、脚本に迎えて制作したのが「悪の力」だった。

そこには、ポロンスキーのテーマともいえる、個人と権力の対決、権力の怖さ・悪辣さ、悪に染まらない個人の心情のピュアさ、が、あえて映画的興奮を排した画面でよりシンプルに描かれている。

この作品のガーフィールドの役柄は移民ユダヤ人家庭から成り上がった弁護士で、ナンバーくじを非合法に扱う組合の顧問を務めているというもの。

いわば悪徳弁護士の役だ。

ガーフィールドの兄は弁護士の夢をあきらめて弟を援助し、今では貧民街の個人業者として非合法ナンバーくじに関わっている。

じり貧の兄を救おうと、自らのネットワークを逆手にとって巨大な非合法くじの組合を出し抜こうとしたガーフィールドだが、悪の世界では1枚も2枚も上手の相手に逆襲され、兄を殺されたうえに、自身も社会的に抹殺される。

川岸に無残に捨てられた兄の死体を残し、すべてを失った主人公が悪の世界を白日の下に晒して戦おうと歩きだすのがラストシーン。

「ボデイアンドソウル」と異なり、主人公は知力と計略を武器に悪=権力と戦う。

といっても貧民出身の主人公は、すでに悪の世界の使い走りの身でもある。

最後に残ったわずかな正義感と、家族への恩返しの気持ちから、兄を救済しつつ悪の世界を裏切ろうとする。

最初は弟の申し出に兄が猛反発する。

そこには貧しいながらも己の才覚で底辺を生き抜いたプライド(おそらく民族的プライドも)がある。

主人公は兄を説得し、悪の組織の足元をすくおうと知力を尽くすが、一筋縄ではいかない。

悪知恵の世界も奥が深く、図式は単純ではない。

ここら辺のポロンスキー脚本のち密さはすごい。

主人公を巡る女性達。

しっかり者の母親。

兄の事務所で出会う無垢な女性(ビクトリア・ピアソン)。

彼女らは最後まで主人公を信じ、陰乍ら応援する。

「ボデイアンドソウル」の母親とペグと同じ図式で、ポロンスキーの母性や女性に対する心情には、純粋なものへのあこがれがある。

本作はエンタープライズプロ作品でありながら、つながりのあるユナイトに脚本段階で配給を断られ、MGMに持ち込まれて実現した。

作品はヒットせず、エンタープライズプロ倒壊の一因となる。

万が一ヒットしたとしても、ガーフィールドをはじめ、ポロンスキー、ロッセンら主要メンバーはこの後の赤狩りとブラックリストによって活動を制限されたのが歴史上の事実であり、いずれにせよ同プロの命運はここまでだったろう。

テーマの人間性、作劇の巧みさ、人物像の描写など、稀有な才能の持ち主、エイブラハム・ポロンスキーをたっぷり堪能できる作品は、「ボデイアンドソウル」と「悪の力」の2本のみを残し、赤狩りの嵐とともに歴史から過ぎ去った。

ブラックリストに載ったポロンスキーはハリウッドを離れ、仕事の場をニューヨークのテレビに移した。

映画監督への復帰は、実に「夕陽に向かって走れ」(1969年)まで待たなければならなかった。

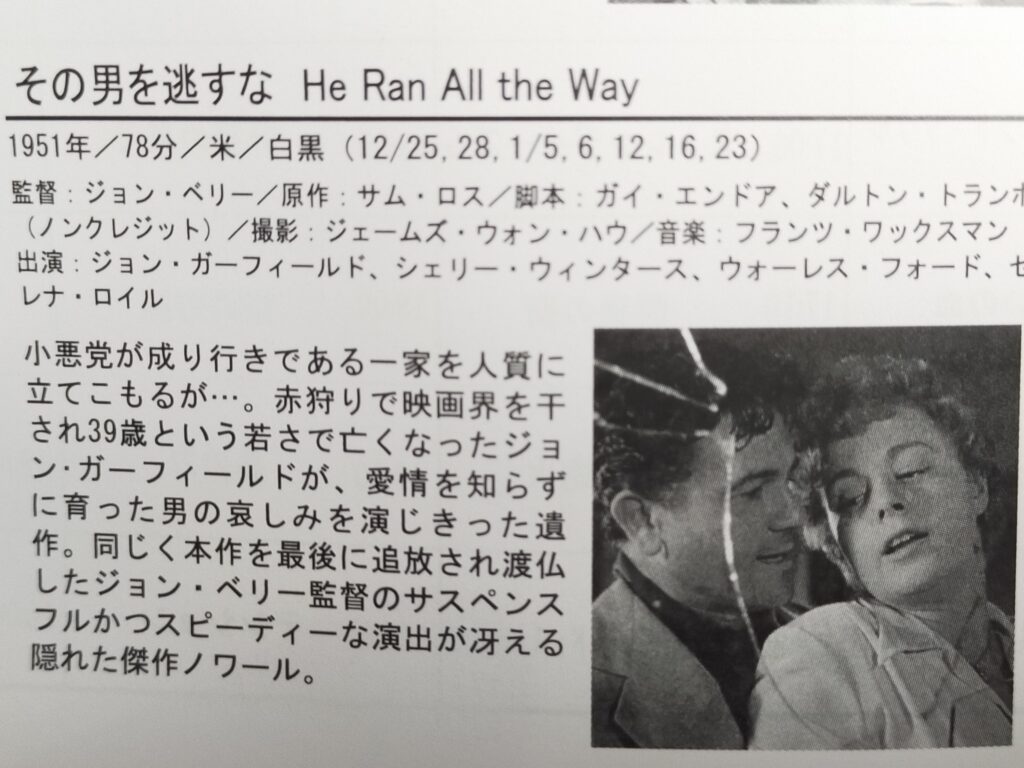

「その男を逃がすな」 1951年 ジョン・ベリー監督 ユナイト

ジョン・ガーフィールドの遺作。

39歳だった。

彼の持ち味だった下層階級出身の小悪党役。

今回は粗暴で無知なチンピラ強盗に扮し、逃亡中に成り行きである家庭に立てこもることに。

逃亡中にプールで出会った若い女(シェリー・ウインタース)の家庭に潜り込む。

父親が新聞社の職工、娘(ウインタース)はパン屋のウエイトレスという、堅実だが中流以下の家庭。

「異物」としての侵入者(ガーフィールド)を迎えて、恐怖というよりは戸惑いを隠せない家族たち。

だんだん侵入者のガーフィールドが「迷惑者」「被差別者」に見えてくる。

このあたりの映画的建付けは、家庭への侵入者をひたすら恐怖の対象とした「必死の逃亡者」やサイコパスな侵入者の恐怖を描く「恐怖の岬」などと異なる。

余分な恐怖感を排した分、侵入者と一般家庭との、下層階級者同士ではあるが、根本的な「違和感」「ズレ」を際立てている。

ガーフィールドと女(ウインタース)の関係も微妙で、女はガーフィールドに、ときに同情的でときに救済的な態度を示す。

表面上は粗暴な犯罪者でありながら、実態は社会的弱者でもあるガーフィールドは、彼女の心情が理解できず破滅してゆく。

「無知や粗暴さの故だけではなく、民族差別や貧困を故とする社会的弱者」は所詮救われないのだ、というのがこの作品のテーマであろうか。

左翼でもあった監督のジョン・ベリーは、非米活動調査委員会の召喚を待たずにヨーロッパに渡り、ハリウッドの戻ったのは60年代後半になってからの経歴を持つ。

製作は「ボデイアンドソウル」「悪の力」のビル・ロバーツ。

重要なヒロイン役を演じるのはシェリー・ウインタース。

薄幸な女性だったり(「陽の当たる場所」(1951年))、豪快な鉄火女だったり(「フレンチー」(1950年))、母親役だったり(「アンネの日記」(1959年))と広い役柄を誇る。

本作「その男を逃がすな」では、彼女の若いころの当たり役「薄幸だが母性的な女性」を存在感をもって演じており、作品に深みをもたらせていた。