台風から2週間後のある日。

その日も雨でした。

山小屋おじさんは軽トラで伊那へ向かいました。

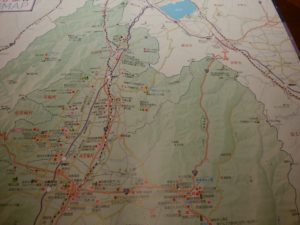

杖突峠は通行止め解除

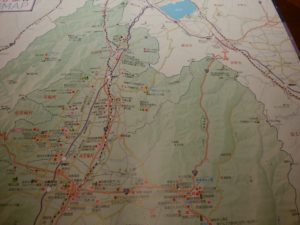

いったん茅野へ降りて、杖突峠を越えて高遠経由で伊那へ向かいます。

なぜ伊那へ?なぜ今?

その答えの前に、杖突峠の現状です。

峠に至る坂道は通行に問題ありません。

峠の茶屋も営業していました。

峠からの展望(信州三景とうたわれているらしい)は折からの雨で霧にけぶっていましたが・・・。

峠の通行止めの原因は倒木とのこと。

それで復旧が早いわけだ。

杖突街道。直売所日和

峠を降りると杖突街道沿いに集落が点在します。

昔の信州はこうだったろうな、と思わせる古い民家と畑の風景です。

ここの景色と空気は大好きです。

街道沿いに直売所があります。

おばさんが一人店番しています。

寄ってみると店頭にはシナノスイートの袋と自ごぼう(キノコ)のパックが今日のメインにフィーチャーされていました。

「渋柿ある?」「ない!」。

おばさんとの会話は当意即妙、一転曇りもありません。

シナノスイートはおばさんが趣味で作っているリンゴ。

6個入って300円。

買わない理由がありません。

渋柿はこれからとのこと。

ここら辺、台風19号の被害はなし。

ハザードマップでは真っ赤な地域なんだけどね、とおばさん。

会話は弾みましたが肌寒いので早々にお暇。

おばさんは分厚いチョッキで防寒していましたっけ。

高遠でまったりパート1。信州ソウルフード・ローメンにトライ

杖突街道を折れ、権兵衛街道と呼ばれる国道361号線へ入るところが城下町・高遠です。

城址公園で開かれる高遠桜祭りで有名です。

今は伊那市と合併しています。

街の中心部、権瓶街道沿いの2,300メートルは城下町の町屋風に景観が維持されていてちょっと降りて歩いてみたくなります。

おじさんはここで車を止め(商店街の客用に無料の駐車場がある)、まずは昼食です。

一度は行ったことがある食堂・みすゞ。

今回は伊那が発祥のソウルフード、ローメンを試してみました。

ソース味のようでいて、にんにくを利かせた味噌味の汁に漬かった独特の麺を食べるローメン。

汁あり焼きそばといえばばわかりやすいか。

ホールのおばちゃんがきびきびと気持ちの良いみすゞ食堂。あと、田舎の食堂のいいところは、味噌汁がうまいのと、漬物が自家製だったりするところなんだよね。

ここがそうだからというわけではないけれど・・・。

というわけで、今日のおすすめ、ローメン定食。

900円でした。

高遠でまったりパート2。饅頭屋、不動産屋で油売る

食後は景観保存が見事な商店街を流してみます。

まずはお土産でも、と饅頭屋へ高遠饅頭をフィーチャーした饅頭屋さんへ。

ショーウインドウには高遠饅頭のほか、クルミ柚餅子などが並んでいます。

ここの若女将というか、お姐さんはとんでもなくおしゃべり好きでした。

いや、最初に声をかけた山小屋おじさんがおしゃべり開始の原因だったのですが・・・。

台風19号の被害状況(高遠はほぼ被害なし)から、景観維持には補助金が出ていること、町のお偉方の閉鎖性、高遠の町おこしが不発なことまで、お姐さんの話が止まることはありません。

Uターン組のこのお姐さん、地元高遠への思いはやまないも、若い日に広げた視野の広さからか、通りがかりの人を見かけると話が止まらない、ようだ。

その気持ちよくわかる。

次いで饅頭屋の向かいの不動産屋に邪魔してみる。

この不動産屋、「田舎暮らし希望者へ古民家紹介します」の張り紙がおじさんの目にジャストミートした。

饅頭屋の姐さんに聞けば「面白い主人がいる、寄っていけば?」とのことで迷惑を顧みずいい年して用もないのに寄ってみたのだ。

飛び込んだおじさんを歓迎し、お茶まで出してくれたこの不動産屋夫婦。

地元出身で開業40年。

移住者に地元の物件を紹介してきたとのこと。

今は、都会の相続人にとって、田舎の不動産は完全に負の遺産で、家屋敷、土地はもちろん、畑、山林付きでただでもいいから売りたい人が多いとのこと。

田舎暮らしを希望する人は、東京で情報を見るより現地の不動産屋へ飛び込んでみたほうがいかもしれない。

このご夫婦は移住者のその後の相談にも乗っている、というか乗らざるを得ないとのこと。

移住という事業が、移住する側にとってもされる側にとっても一大事ということがわかる。

頼りになるご夫婦だと思った。

ということで、伊那へ下り、せっかく伊那にに来たのだからと、天竜川の濁流と、 日中友好をアピールした中華屋の看板と、を見てから・・。

日中友好をアピールした中華屋の看板と、を見てから・・。

帰途、南箕輪村の直売所で、紅玉(ジャム、チャツネ用)と大豆(味噌用)を買い、降る雨の中帰りました。

で、なぜ伊那へ行ったか?

特に理由はありません雨だと山小屋に引っ込まざるを得ず、うっとうしかったからかな?

日中友好をアピールした中華屋の看板と、を見てから・・。

日中友好をアピールした中華屋の看板と、を見てから・・。

す。

す。

ここでは貸す少ない温泉街らしい景色です。

ここでは貸す少ない温泉街らしい景色です。