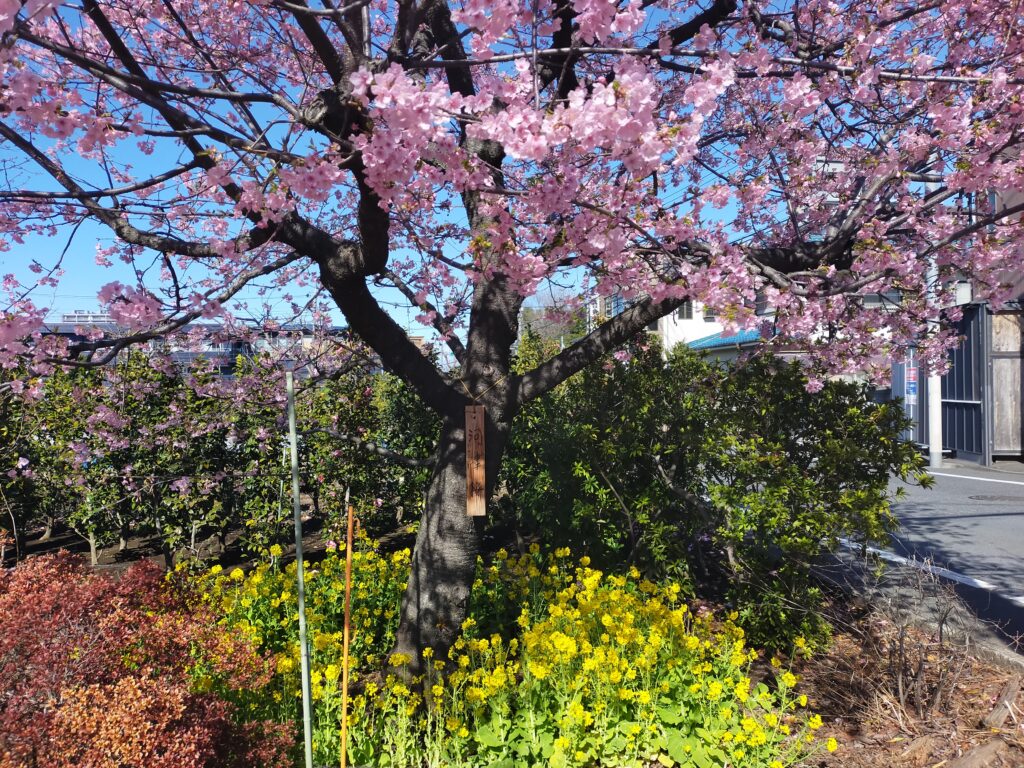

桜の満開直前の花冷えの一日。

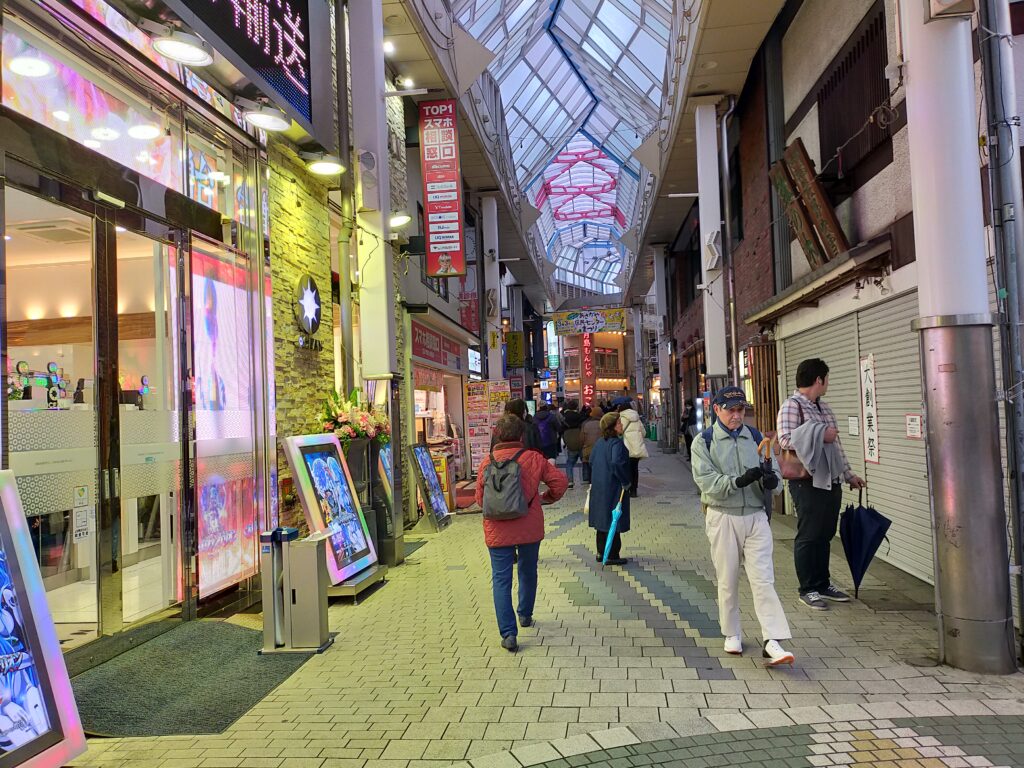

調布駅近辺に用事があったのですがあいにくの雨。

歩いてゆくことにしました。

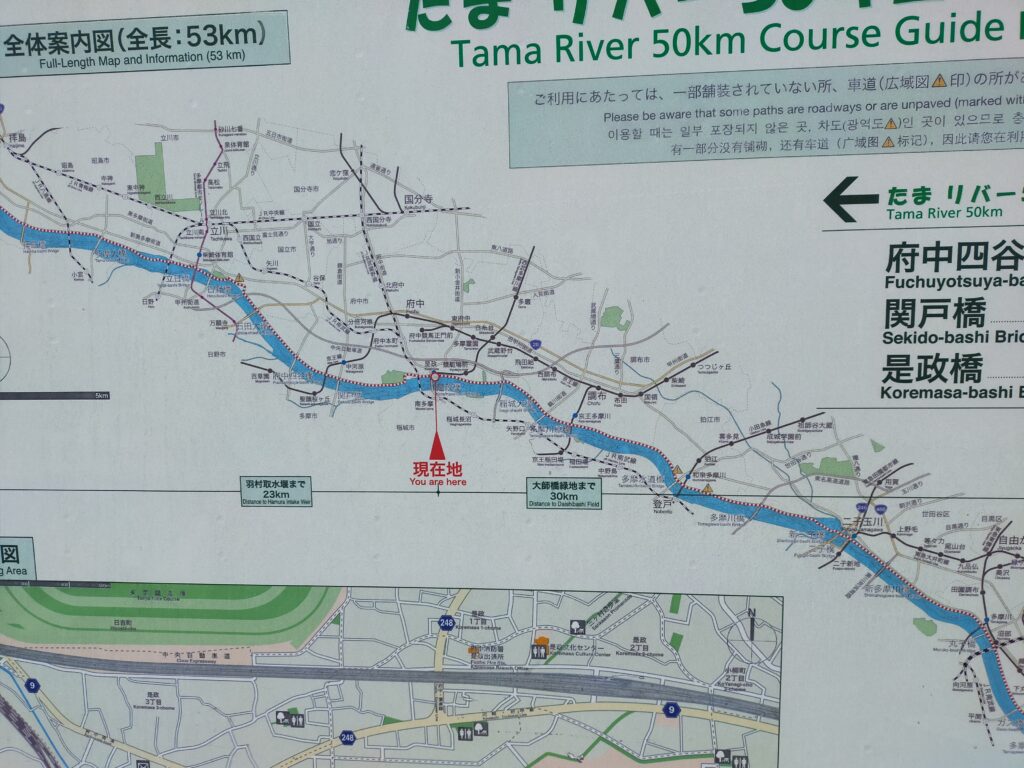

家から国分寺崖線の坂を下り歩いてゆきました。

少々歩くと疲れたのでバスに乗ることにしました。

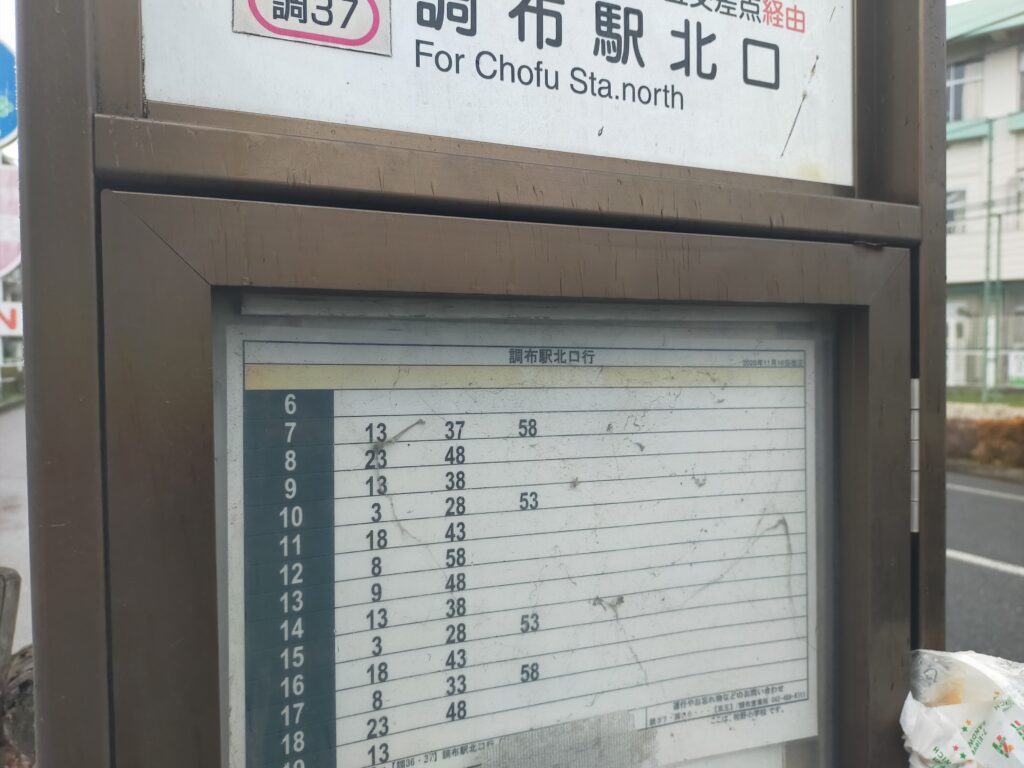

調布市ミニバスというコミュニテイバスが1時間に2本ほど運行しています。

上野原循環というルートで運航されているミニバスに乗ると、調布駅北口まで行くことができます。

柏野小学校前という停留所から乗車しました。

運賃は230円。

つつじヶ丘駅と深大寺を結ぶ路線バスや、三鷹駅行きの路線バスが210円ですからなぜか割高です。

雨の平日、午前11時ころの車内は、座席がほぼ埋まっていました。

11席ほどのバスで、ほとんどの席が優先席となっている席構成。

客層は高年齢のご婦人が多いものの、若めの人も混じっています。

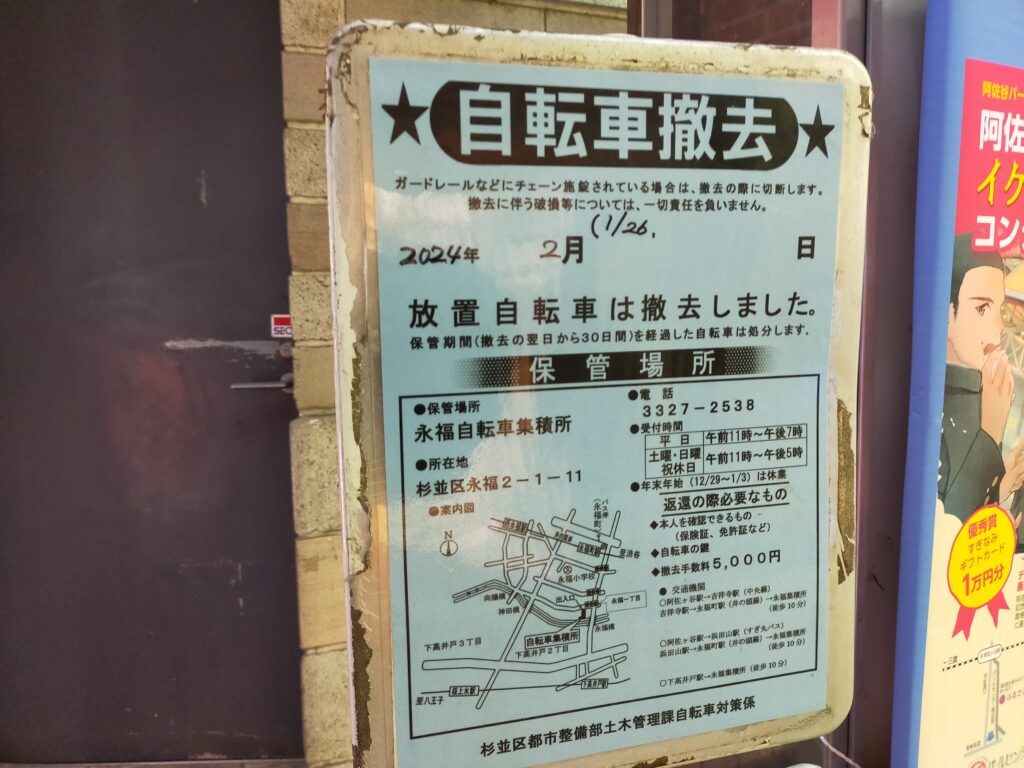

コミュニテイバスは、既存の路線バスの減少化に対処するため、自治体がバス会社と提携して運行しているのでしょうが、今では地方ばかりではなく都市部でも普通になっています。

各自治体ではコミュニテイバスに愛称をつけています。

知っているだけでも、杉並区の「すぎ丸」、府中市の「Cyuバス」、小平市の「Cocoバス」、国分寺市の「Bunバス」などがあります。

調布市の場合は愛称をもうけず、割と直球の名称となっています。

理由はわかりません。

調布のシンボルの鬼太郎のラッピングに彩られた調布市ミニバス。

快適な運行を楽しみつつ、雨の調布駅前まで運んでくれました。