軽トラでのショートトリップのコーナーです。第一弾は、紅葉も始まった10月の下旬、長野市松代地区へ行ってきました。

現在は長野市と合併している旧松代町。

昭和時代の群発地震や戦時中の大本営移転先候補地として知られています。

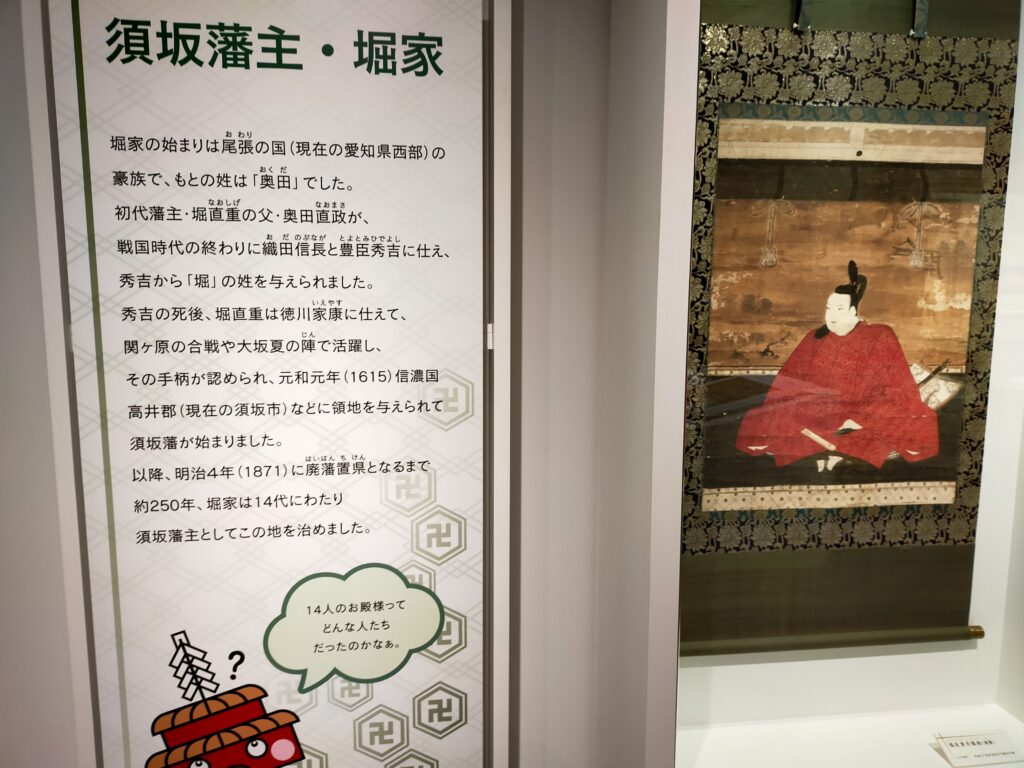

武田氏が築城し、のちに真田氏の居城となった松代城の城下町です。

真田幸村が大坂冬の陣で討ち死にした後、幸村の弟・信之が上田城から松代城に移り、子孫が代々お殿さまとなりました。

真田家の長男だった信之は、父昌幸と次男幸村が関ケ原の合戦以降、一貫して豊臣方についたのに対し、父昌幸の命令で徳川についた人です。

上杉、武田など有力豪族の間を渡り歩いてきた地方豪族の真田氏にとって、長男信之を徳川方につけるのは御家存続のためのやむなき手段でした。

思惑通り、徳川の世になった後は信之の子孫が真田家を現在まで存続させています。

松代の秋の風景

松代の秋の風景

松代の武武家屋敷

松代の武武家屋敷

里山を望む松代の風景

里山を望む松代の風景

上田市真田の直売所

松代へ行くには地蔵峠越えの県道35号線、通称長野真田線を使います。

このルートを選んだのは、真田地区の直売所に寄る目的もあります。

真田氏存続の地・長野市松代地区へ行く際に、真田家発祥の地・上田市真田地区を通る、というのも不思議なご縁です。

真田地区のゆきむら夢工房という施設には、直売所と観光案内所が建っています。

直売所には地区の新米のほか、リンゴ、キウイ、白菜、など季節の産物が並んでいます。

真田米はうちの家族にも好評です。

値段も手ごろで、新米が5キロ1500円くらい、紅玉が4つ400円くらい、小さめのキウイが1袋200円くらいです。

季節ごとにここに寄るのが楽しみな直売所です。

構内にある直売所

構内にある直売所

本日のお土産に新米、リンゴなどを購入

本日のお土産に新米、リンゴなどを購入

隣の観光案内所にも寄ってみました。

入り口に、角間渓谷の案内図が貼られているのが目を引きます。

角間渓谷は真田から群馬に抜ける間道で、真田氏にも由来のある歴史的な道です。

「森林浴の道100選」にも選ばれています。

観光案内所の女性に角間渓谷マップはもらえないか?と聞いてみたところ、「おととしの台風の影響で通行止めになっている。ハイキングコースも台風の影響で樹木が倒れるなど景観が変わってしまった」と、新たな情報を加えつつマップを出してくれました。

ここの道も、台風19号の影響で修復中のようですが、いつか行ってみたいルートです。

地蔵峠を越えて松代へ

真田地区から県道35号線で松代へ向かいます。

地蔵峠までは山すその農村風景が続きます。

右手に鳥居が見えたので寄ってみました。

この地区の氏神様のようですが、本殿の造りがお寺の本堂のようにも見えます。

明治維新後の廃仏毀釈の影響で、無理やり神社1本にさせられる前はお寺も兼ねていた?のかもしれません。

新しめの鳥居の奥に本堂風の本殿が見える

新しめの鳥居の奥に本堂風の本殿が見える

ご神木に神社の歴史を感じる

ご神木に神社の歴史を感じる

峠が近くなると、道路わきに一列の別荘群が現れます。

まあ、立地的には上田と長野の中間地ではありますが・・・標高も高く、冬は寒そうな場所ではあります。

人様のことは言えませんが。

長野真田線の峠付近

長野真田線の峠付近

上田市真田地区と長野市松代地区の境の地蔵峠を越えます。

峠にはお地蔵さまが立ち、トイレもあります。

トイレは湧水が常に流れっぱなしの「常時水洗」式です。

もみじがいい具合に色づき始めていました。

地蔵峠の紅葉

地蔵峠の紅葉

松代まち歩きセンターにて

松代郊外に皆神山という民間信仰の歴史を持つ里山がある。

県道わきの標識には「日本ピラミッド」という案内板が掲げられるスピリチュアル系のスポットでもある。

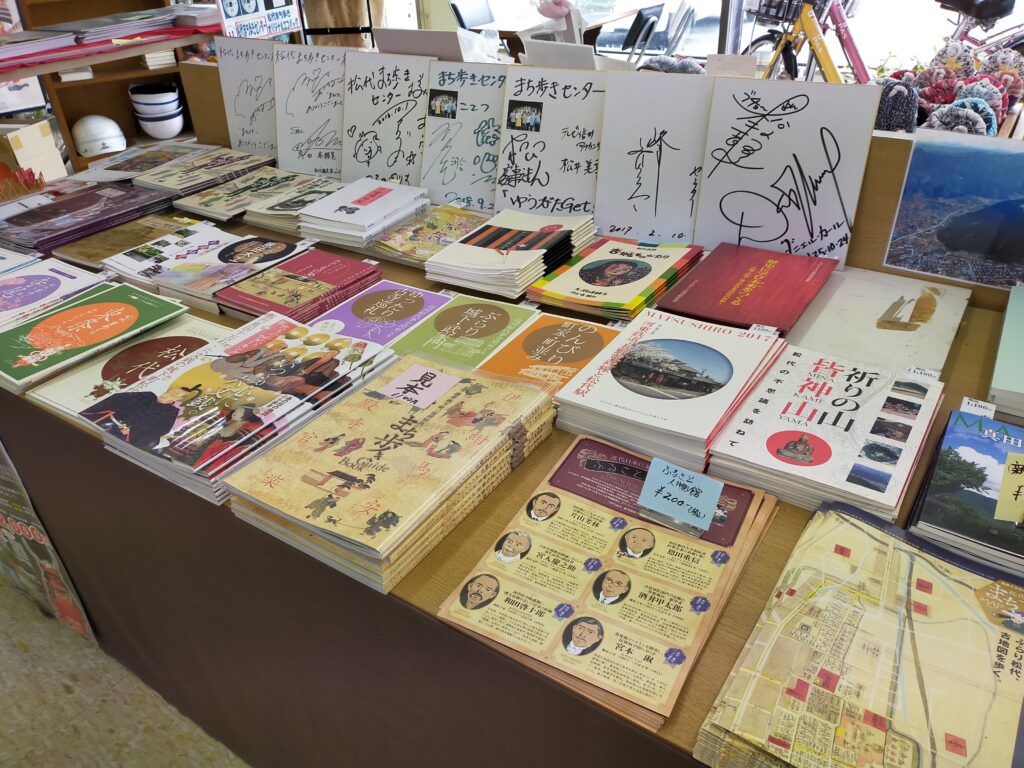

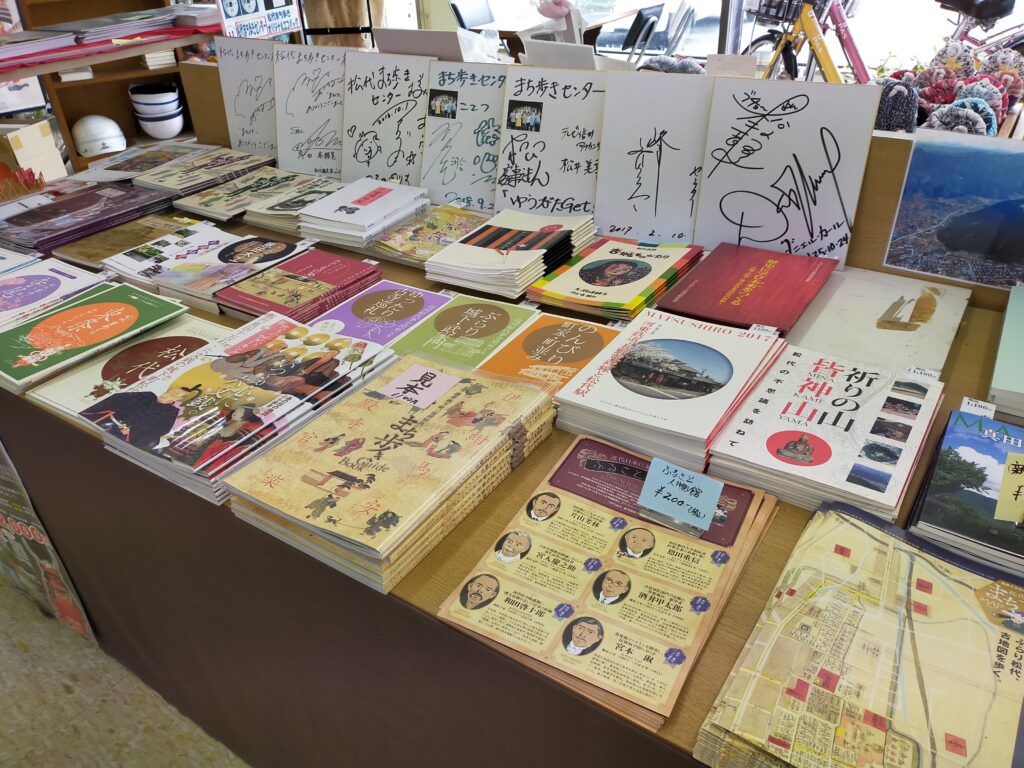

山小舎おじさんが一昨年だったか、皆神山山頂の神社にお参りした後、ふもとの松代中心部にある、松代まち歩きセンターを訪れた。

センターにはフットワーク軽く弁舌鮮やかなスタッフの同年輩がいらっしゃった。

彼から皆神山や松代のガイダンスをいただき、また地元発行の皆神山に関する冊子を買って帰った。

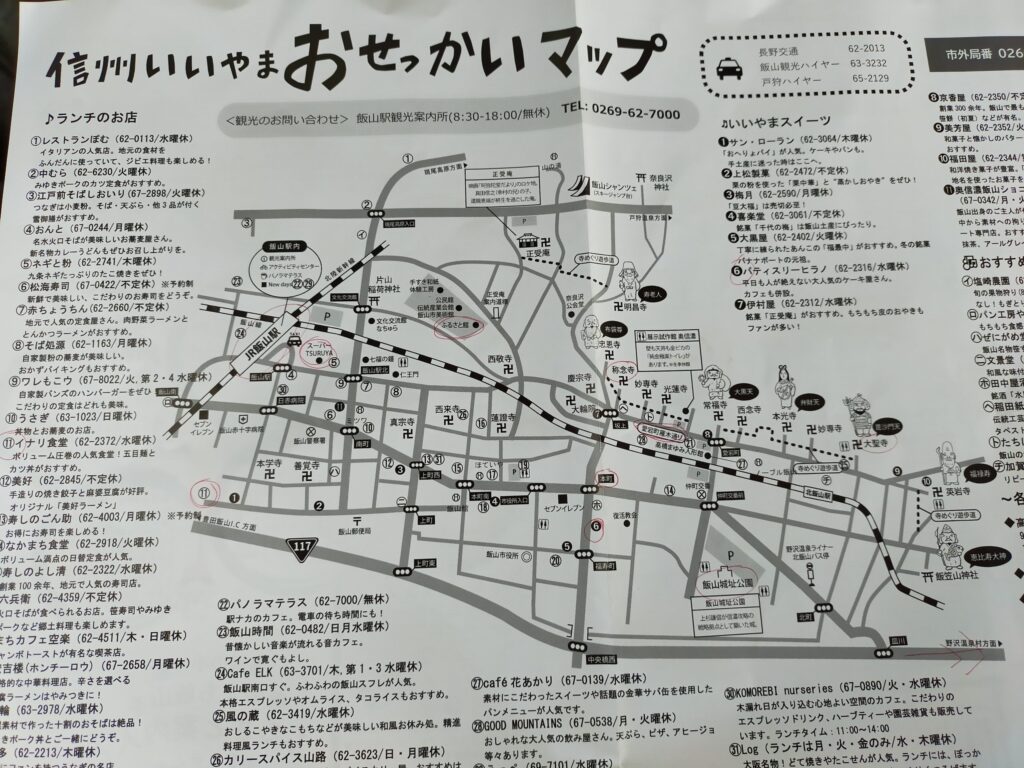

松代へ行ったら街歩きセンターへ行こう!

松代へ行ったら街歩きセンターへ行こう!

今回もまた、センターを訪れた。

ご同輩はいらっしゃった。

センターに入るや否や、足取りも軽やかにやってきて「何かご用?」と、2年ぶりのお出迎えをいただいた。

うれしくなって半時間ほども雑談したろうか。

今回の目的の真田宝物館と真田氏のことから、かつて盛り場だった場所、町のランチどころ、天皇御座所予定地のこと、町にある温泉のことまで、ビジターとして欲する情報のすべてをいただいた。

ご同輩は、サラリーマンを60歳定年の後、再就職がたがわず、このセンターに活動の場を求めたとのこと。

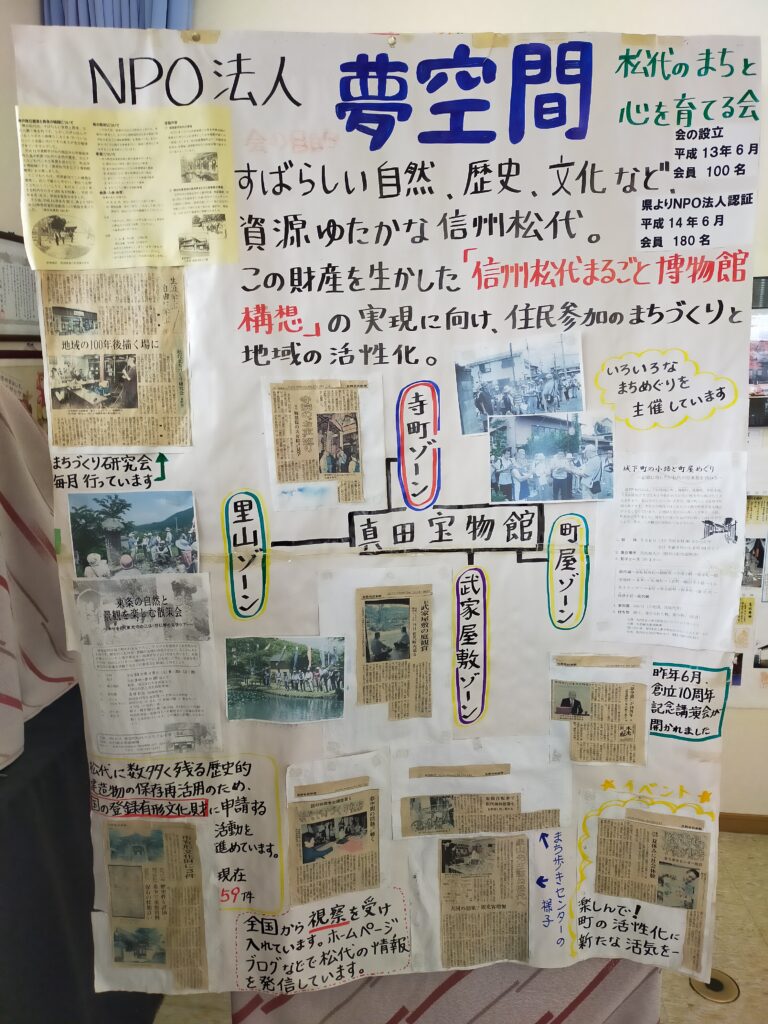

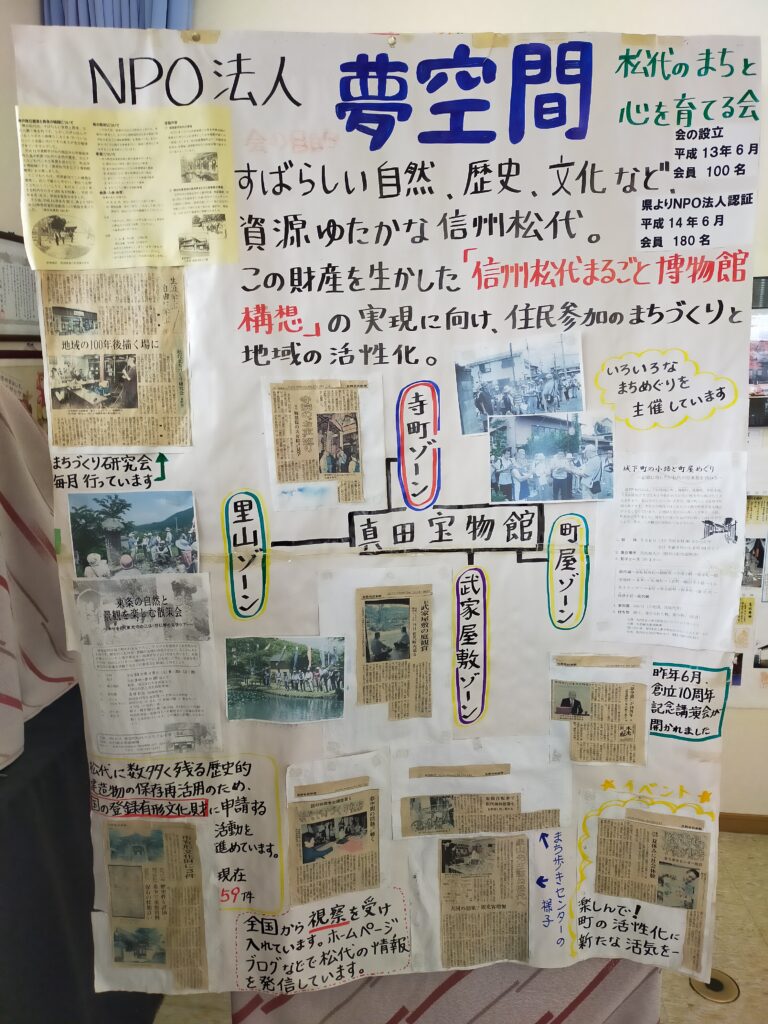

NPO法人仲間とボランテイアでセンターを運営しながら町おこしをしている由。

NPO法人の理念を模造紙で展示している

NPO法人の理念を模造紙で展示している

思うようにいかない過疎の町での町おこし。

若い人を巻き込んでの経済的にも継続性のある活動を模索中とのこと。

課題は全国共通であることを山小舎おじさんも痛感。

同様のまちづくりNPO施設は県内の各所にありますが、どうしても活動が内向きになるというのでしょうか、例えば情報が欲しくてその町の施設を訪ねても、仲間との活動中をお邪魔したがごとく、あんた誰?何しに来たの?とでもいわんがごとき空気に触れた経験もないではありません。

こちらのセンターのようにホスピタリティにあふれたスタッフを抱え、地道な活動を続けつつ形に残しているところは旅の流れ者にとっては本当にありがたく、また感心するのです。

その旨はしっかりご同輩にお伝えしました。

ということで、レンタサイクル(半日400円!)を借りて、教わったディープな松代の街歩きにゴー!

センターが誇る地元研究成果の数々

センターが誇る地元研究成果の数々

旧商家、氏神、旧飲み屋街、ランチ・・・

まずはセンターで勧められた、町の中心部に近い寺町商家へ。

江戸末期から昭和初期まで質屋を営んでいたという商家の建物を保存し、開放している。

昔日の松代の風景をうかがうには最適な場所。

入り口の門も豪勢だが、中の庭もきれいに手入れされている。

この日は貸し切りで行事が行われていたが、普段はランチもやっているとのこと。

寺町商家の門構え

寺町商家の門構え

内部の庭はいい感じ

内部の庭はいい感じ

次いで、センターで教えてもらった旧飲み屋街へ。

その途中に神社があった。

延喜式内の祝神社という。

場所的にも町の氏神的的な神社のようだ。

本来の神様のほかに、八幡様やお稲荷様も祀っているのが特徴的な神社で、正面が拝殿で、左90度に八幡神社と稲荷神社などがある。

これは諏訪下社本宮の配置と同じで、後から祀るようになった神様を、合祀するのではなく、本殿と90度ずらした拝殿に祀ってある。

この神社は地元で「お諏訪さん」と呼ばれるとのこと。

とすれば、正面の本殿に祀る神様が諏訪系の古神ということになり、年代が下るにつれ、境内に他国の様々な神様を取り込むようになったものと思われる。

さて、かつて栄えた場所であるなら必ずあるのが、料亭、赤線などなどの水商売系の場所。

センター情報によると、三業地的な場所はなかったようだが、飲み屋街としては、神屋横丁がその場所だそうだが、10年ほど前に古い建物は一掃されたとのこと。

行ってみると飲み屋が数軒残っていた。

後は住居が並ぶ一角になっている。

神屋横丁はサイズ的にも料亭、置屋などが立地するには狭く、お座敷文化はなかったのかもしれない。

鍵屋横丁の現状風景

鍵屋横丁の現状風景

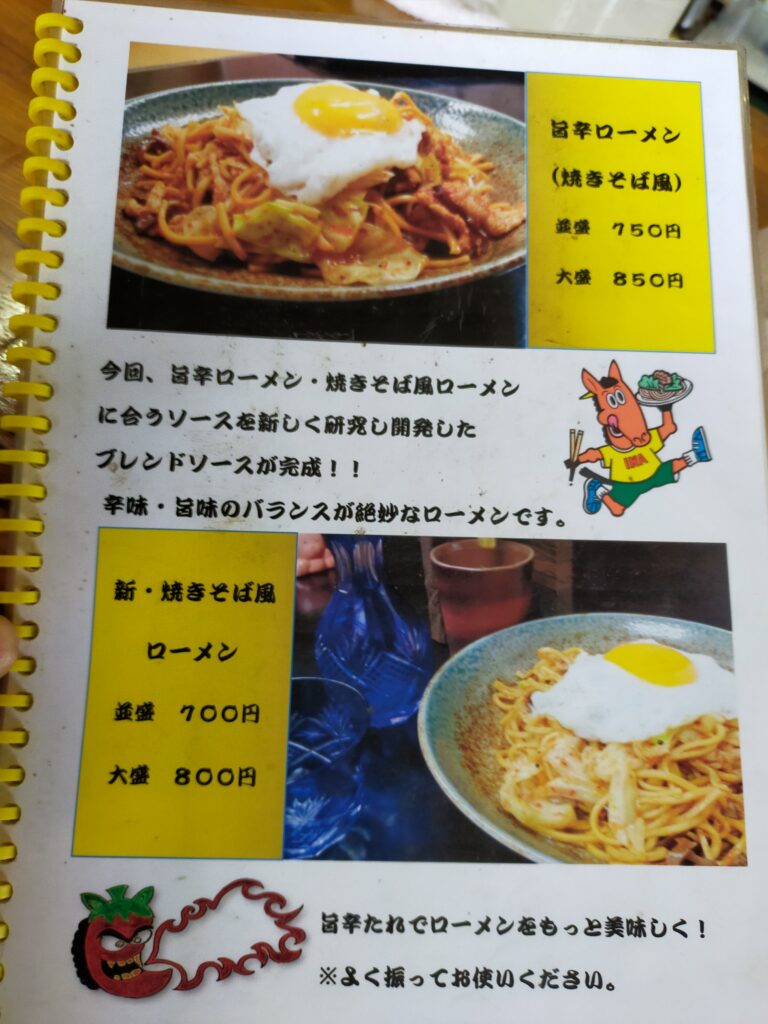

ランチタイムになった。

一昨年訪れた、ニュー街道という食堂に行きたかった。

そこで食べたあんかけ焼きそばは質量ともに満足の一皿だった。

写真をとっても良いかと聞くと、店の大将は「そんなもん撮ってどうするの?」と言っていたっけ。

楽しみに訪れると・・・貸切営業の貼り紙が。

ここがだめだと、あとはカフェ、パン屋のイートイン、竹風堂(県内の有名和菓子屋)のおこわ定食、くらいしか選択はなく、やむなくコンビニで弁当を購入。

訪問予定の真田宝物館のある真田公園のベンチでいただくが、ちょっと残念だった。

松代の食堂、ニュー街道。この日は予約営業

松代の食堂、ニュー街道。この日は予約営業

真田宝物館

松代の真田宝物館には、信之以降の武具、家康らからの書状、衣装、家具などが展示されている。

現在まで続く真田家が収蔵してきた歴史的な品々である。

これらが残ったのも信之が徳川方について、城主として生き残ってきたからこそのこと。

歴代の城主たちが所有したという甲冑や真田家に輿入れした方々の守り刀などの本物の展示が目を引く。

中には幸村所有の刀というものもあった、真贋は不明だという。

また、戊辰戦争に官軍として出兵した折の真田藩の旗もあった。

六文銭の旗印であった。

反徳川勢の斬込み隊長として大坂の陣などで奮戦した真田の旗印は、のちの幕末にあって再び反徳川勢力の元に翻ったということか、それとも反骨の旗印は幕末には体制側に落ち着いたということなのだろうか。

真田氏の遺物の展示内容の充実度としては、上田市真田地区の博物館はもちろん、上田市立博物館のそれと比しても一番なのではないかと思う。

内容が信之以降の時代のものに限定はされているとはしても。

真田公園内にある宝物館。展示内容の充実度と集客数を誇る

真田公園内にある宝物館。展示内容の充実度と集客数を誇る

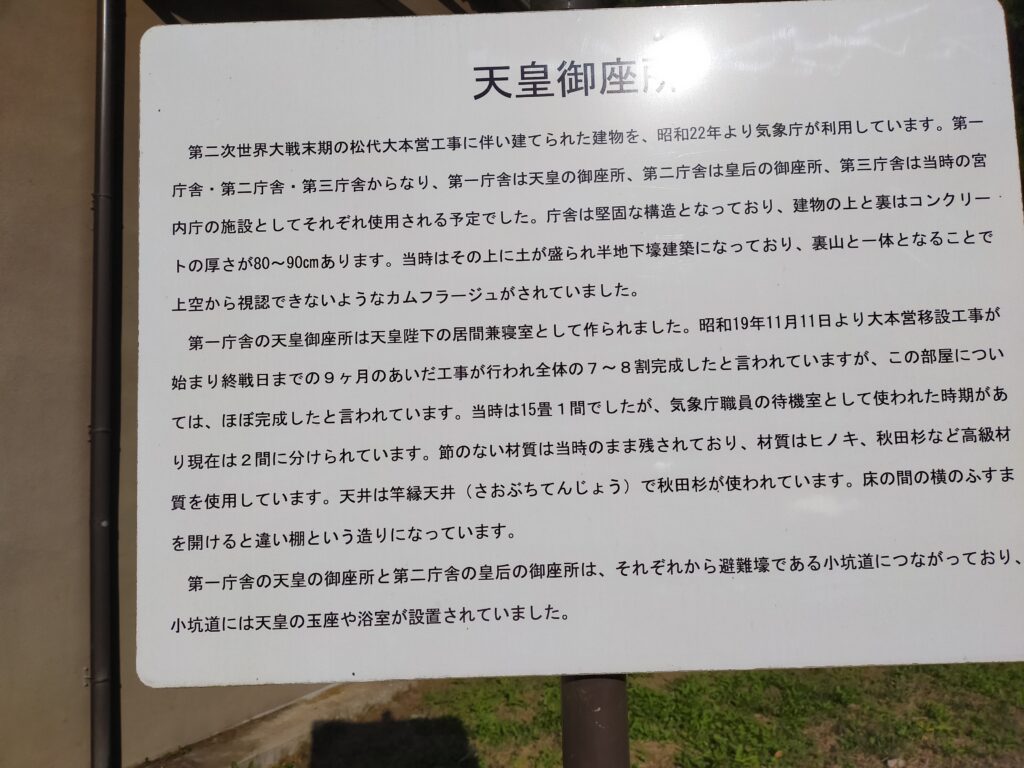

松代城跡から大本営天皇御座所跡へ

真田宝物館から松代城跡へ向かう。

広がる景色の中にたたずむ平城とお濠が姿を現す。

千曲川に向かう扇状地に立地する松代の水はこのお濠に集めれられたという。

明治維新後は石垣のみが残ったという城跡。

城壁のほか、二つの橋と、本丸へ向かう太鼓門が復元されている。

扇状地の端っこにあり、住宅地も途切れている場所にあるので、少々寂しそうに見えるお城である。

お城見物もそこそこに自転車を走らせ、大本営跡に向かう。

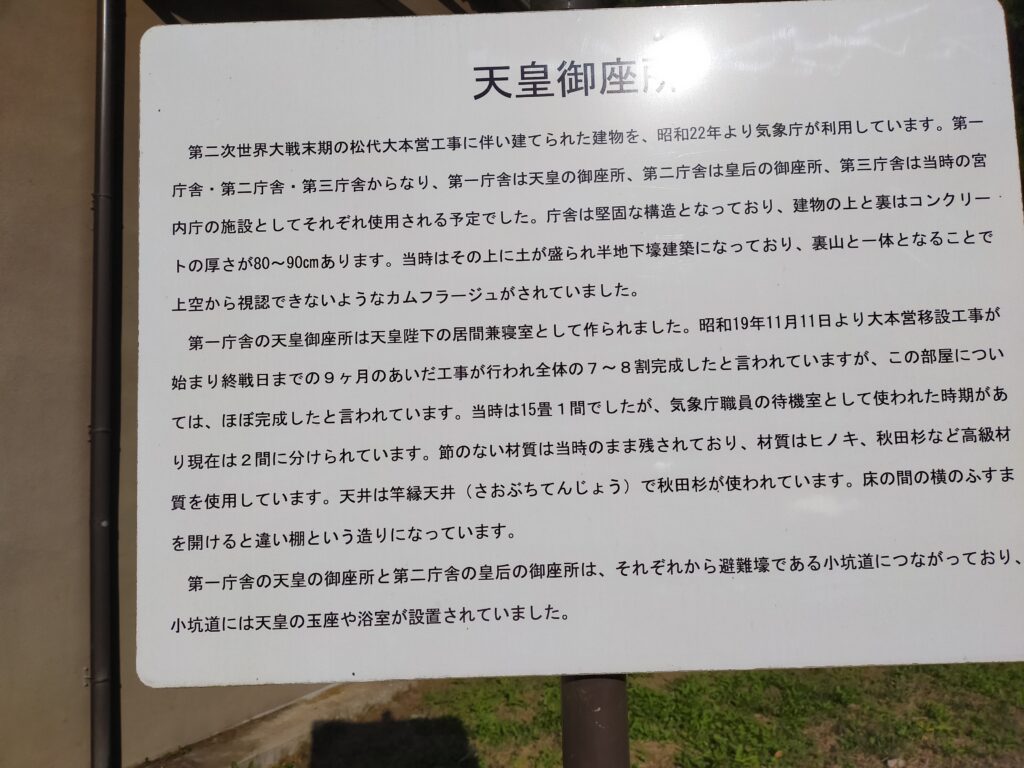

戦争末期、大本営と天皇御座所などを松代の地下壕に移転しようとした経緯がある。

地下壕の一部は一昨年に見物した。

センターからの情報として、現在地震観測所となっている場所に天皇御座所跡があって見学できるらしいとのこと。行かねばなるまい。

扇状地をひたすら上って地震観測所を目指す。

これ以上は山に突き当たる、という場所に御座所はあった。

トンネルになっているのかと思いきや、別棟の建物があり、内部が当時の御座所そのままだという。

窓越しに眺めることができる。

今も保存される御座所内部を窓越しに撮影

今も保存される御座所内部を窓越しに撮影

うーん、こんな長野の山の行き止まりの場所で、どうしようというのか?当時の日本政府よ?

76年後の御座所周辺もおそらく何も変わっていないよ、と当時の為政者たちにお伝えしたい。

それとも変わらないから選ばれたのか?ここが。

感慨無量(感ずるところが何もないという意味で)の景色だった。

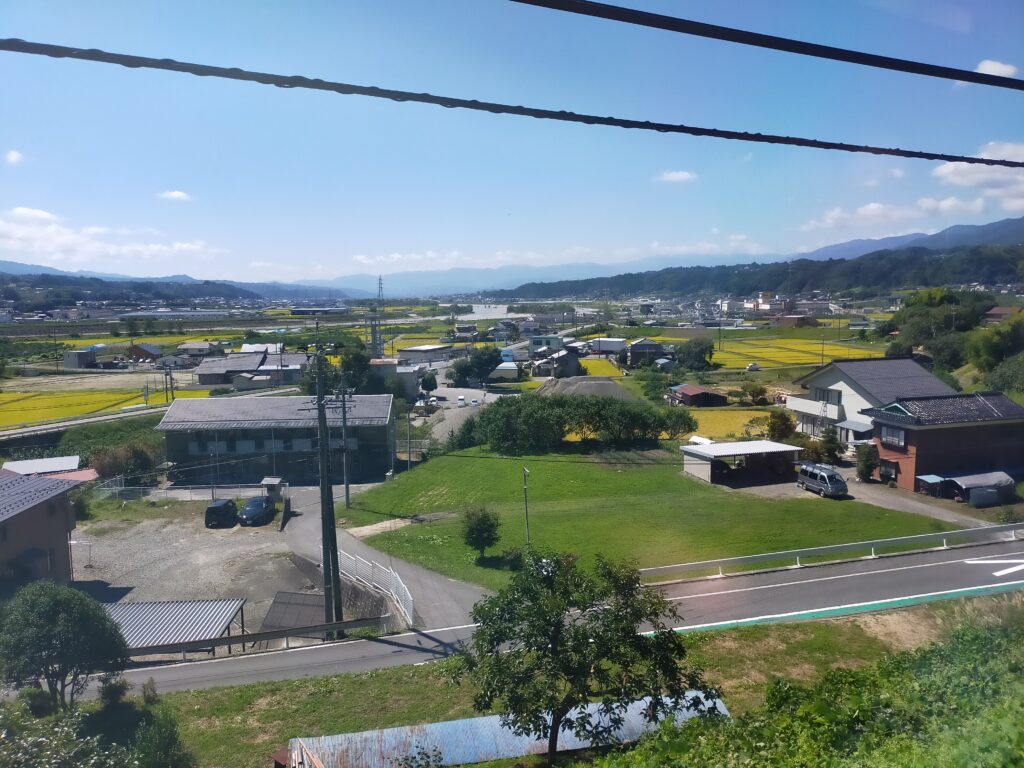

御座所から見た風景。左手が扇状地の扇頂に当たる山々

御座所から見た風景。左手が扇状地の扇頂に当たる山々

加賀井温泉 一陽館

街歩きを終え、自転車をセンターに返し軽トラに乗る。

教えてもらった温泉にでも入って帰ろう。

松代郊外、田園風景のただなかに一軒宿がある。

行き止まりの道を入ると時間が止まったような光景があった。

加賀井温泉一陽館。

東北の湯治場にあるような、ひなびすぎて人気もないような一軒宿。

手入れもされていない木造の母屋、浴室、荒れ果てた休憩棟が並んでいる。

奥からつげ義春が歩いて来ても不思議ではない。

撮影禁止とのことで駐車場からの風景を1枚

撮影禁止とのことで駐車場からの風景を1枚

日帰り入浴のみの営業のようだ。

受付で入浴の旨を伝えるとおばさんが「初めてですか?」と顔を出す。

「センターから紹介されて」と答えるとおばさんが少し和んだように見えた。

入浴料400円を箱に入れる(500円玉を入れて100円のおつりを自分で取る)。

おばさんが建物から出てきて、浴室の入口の場所から露天風呂の入り方、源泉の流れるルートとそれに合わせた入浴方法などを立て板に水のような鮮やかさで説明し、案内してくれる。

行き止まりの道の角に案内板が立つ

行き止まりの道の角に案内板が立つ

板と日よけシートで区切られただけの露天風呂には湯あみ服を着た女性が子供と入っている。

この露天風呂は女湯からは直接行けるが、男が入りたければ裸のままつっかけを履き、外を歩いてゆかなければならないとの説明。

浴室は脱衣場がなく、浴室の脇に脱衣かごが並んでいる。

これならロッカーがなくても常に浴槽から自分の荷物を眺めていられるが、足をぬらさずに着替える場所がないのが不便。

教えてもらった通り、浴槽の最後尾から湯に入り、段々と源泉が流れる上手に移ってゆく。

41度の源泉が心地よい。

東北では、鶯宿、夏油、鉛、横向、後生掛、乳頭、泥湯、などに入ったことがあり、寂れ切ったというかひなびた温泉は知っているつもりだったが、経験上今までで一番古いというか、さびれたというか・・・。

建物が更新(建て替え、修繕、補修、手入れ)されていない一軒宿としてはナンバーワン(オンリーワン?)だった!

戦後から全く更新されていないであろう建物の中を源泉が流れてゆく。

この源泉、空気に触れると茶色く変色するというシロモノで、無味無臭。

刺激は全くないが、あとで驚いた。

温まってのどが渇くだけでなく、気分がリフレッシュし、入ってよかった感が半端なかった。

入って眠気が飛ぶことを、かつて東北の玉川温泉で経験したが、入って気持ちが前向きになるというのは経験ないかも。

これはすごい温泉かも知れない。

センターさん、ありがとう!