岡谷という町があります。

諏訪湖の北西に面する、人口47,000人の市です。

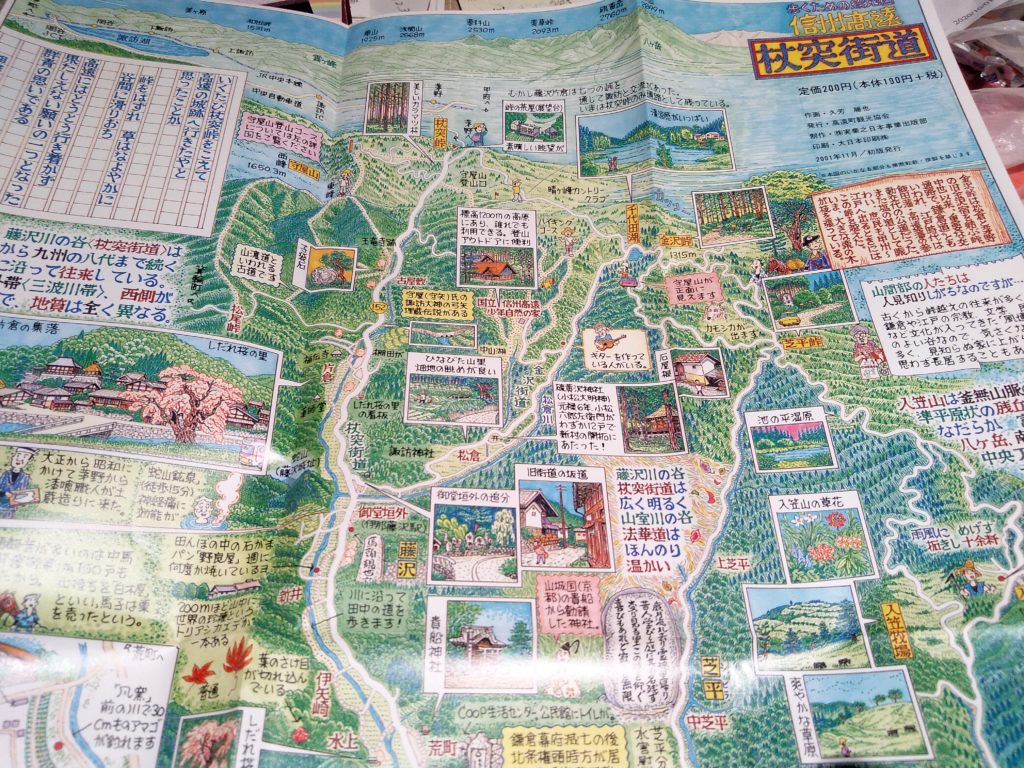

長野県に居て4年目ながら、家族が来た時にうなぎを食べに行くか、諏訪湖を一周するとき、あるいは松本方面から国道20号線で帰る時に通過したことがあるだけの町でした。

あっ一回街の中心部に行ったことがありましたっけ。

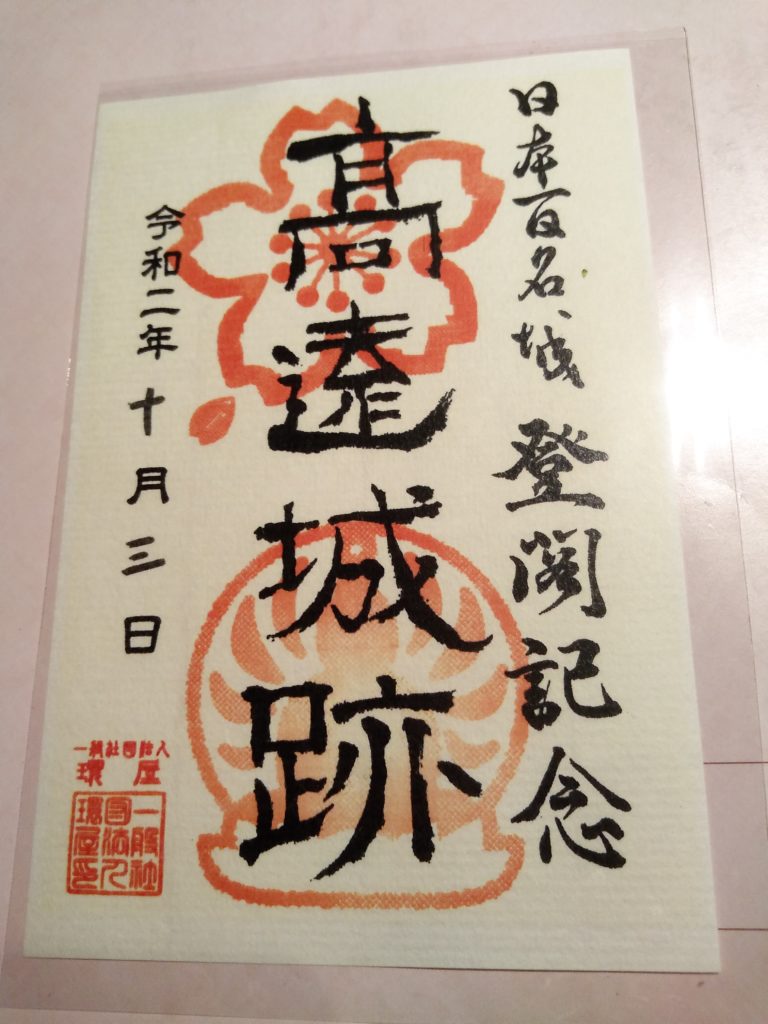

長野といえば善光寺、松本といえば松本城、上田といえば真田、軽井沢といえば別荘族・・・が全国的にも有名です。

その点、岡谷といえば・・・うなぎを連想するくらいでしょうか?

今回は、中信地方にあり、山小舎から割と近い場所にありながら、一般的に連想される特色に乏しい、と思われる町・岡谷に行ってきました。

そこには、現在では忘れられつつある歴史と、独特な町の個性が残っていました。

諏訪湖西岸を通って岡谷市街へ

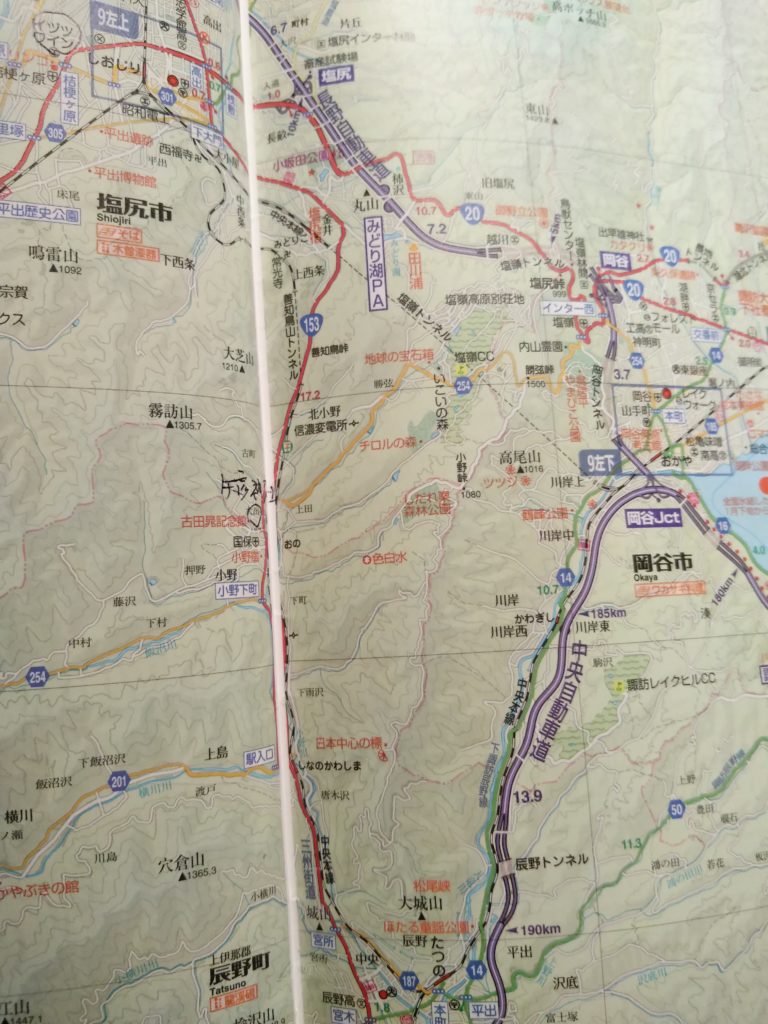

茅野方面から岡谷へ行くには、諏訪湖東岸の国道20号線を通るより、諏訪湖西岸を抜けたほうが早い。

諏訪湖東岸から北岸にかけては、いわゆる表の諏訪湖であり、観光ホテルなどが立ち並んでいます。

花火大会が開催される場所も表の諏訪湖です。

対して諏訪湖の裏側に当たる西岸は、湖岸道路が、茅野方面から岡谷、塩尻方面への抜け道として利用されており、交通量も少なくはないのですが、信号が少なく流れが速いのです。

「裏諏訪湖」から湖面を見る

「裏諏訪湖」から湖面を見る

夏の名残の藻が浮く諏訪湖畔

夏の名残の藻が浮く諏訪湖畔

諏訪湖西岸の湖岸道路から一本奥に入ったところに集落を抜ける道がありました。

今どきの地方の集落ですから、表通りから一本中に入っただけで、人通りも途絶え、車の往来も少なくなります。

コミュニテイバスが通っていましたが。

諏訪湖西岸の集落のメインストリート

諏訪湖西岸の集落のメインストリート

かつて栄えた商家の外壁

かつて栄えた商家の外壁

この集落に残っていたのは、かつて諏訪湖からもたらされていた豊かな資源の痕跡です。

水産資源のほかに観光資源としての諏訪湖の圧倒的な存在感をうかがわせる地元の集落です。

諏訪湖の水産の興隆を忍ばせる文字

諏訪湖の水産の興隆を忍ばせる文字

かつての趣のある魚屋の建物。現在は隣の新社屋で営業継続していた

かつての趣のある魚屋の建物。現在は隣の新社屋で営業継続していた

これは旅館か?下宿屋か?諏訪湖の昔をしのばせる建物

これは旅館か?下宿屋か?諏訪湖の昔をしのばせる建物

シャッターを閉めた商店と郵便ポスト

シャッターを閉めた商店と郵便ポスト

諏訪湖水門を渡って岡谷市街地へ

諏訪湖北岸の西端には、湖水の排出口の役割を果たす、水門と呼ばれる場所がある。

伊那谷を削りながら太平洋にそそぐ、天竜川の起点となる場所です。

水門にかかる釜橋

水門にかかる釜橋

釜橋と呼ばれる赤い鉄橋で水門を渡って岡谷市街に向かいます。

中央本線も国道20号線も、諏訪湖の東岸から北岸を走っており、岡谷市街地も諏訪湖及び天竜川の北岸に広がっています。

釜橋から天竜川下流方面を見る

釜橋から天竜川下流方面を見る

少し走ると、レイクウオーク岡谷なるモールに出くわしました。

全国各地にあり、ファミリーからヤングまでの買い物からデートまで、一括して商業的に承るモールが岡谷にもありました。

かつては地方中核都市の象徴的な存在でもありましたが、今では川崎、横浜から埼玉まで、都市部においても人が集まる場所として認知されている、あのモールです。

自宅近くのモールは、山小舎おじさんの娘一家も孫娘も大好きな場所です。

どこにでもあるモールの風景。岡谷では人呼んでレイクウオーク

どこにでもあるモールの風景。岡谷では人呼んでレイクウオーク

ここに岡谷の消費一切が集約されているのか!と、モールを横目に見ながら岡谷駅方面に軽トラを進めると、中央通りなる商店街へ。

かつては製糸工場の女工さんであふれたという昔からの中央通り商店街ですが、現在では全国津々浦々の商店街の例にもれず、さびれていました。

イルフプラザにてお買い物

中央通りの中ほどに、商業施設・イルフプラザがあります。

街の中心部ながら5時間無料の駐車施設をもつイルフプラザは、岡谷市街を訪れる際の駐車場所としてマストな存在です。

2回目の訪問となりました。

中央通りにそびえるイルフプラザ

中央通りにそびえるイルフプラザ

イルフプラザ駐車場。地方でも5時間無料は大サービス!

イルフプラザ駐車場。地方でも5時間無料は大サービス!

イルフプラザ食品館で掘り出し物を探します。

今回もリンゴのB品が10個ほども入って、290円で売られていました。

一瞬触手が動いたのですが、リンゴの加工品を作るにはまだちょいと時期が早いかな?と思い返して我慢。

地元の味噌と、今晩のお惣菜を買いました。

地元岡谷の味噌をお買い上げ

地元岡谷の味噌をお買い上げ

土曜日のこともあり、食品館の集客もまあまあ。

何より、ご当地の、地元感を味わえる貴重な場所でした。

ゲームコーナーには独特の寂寥感が漂っていましたが。

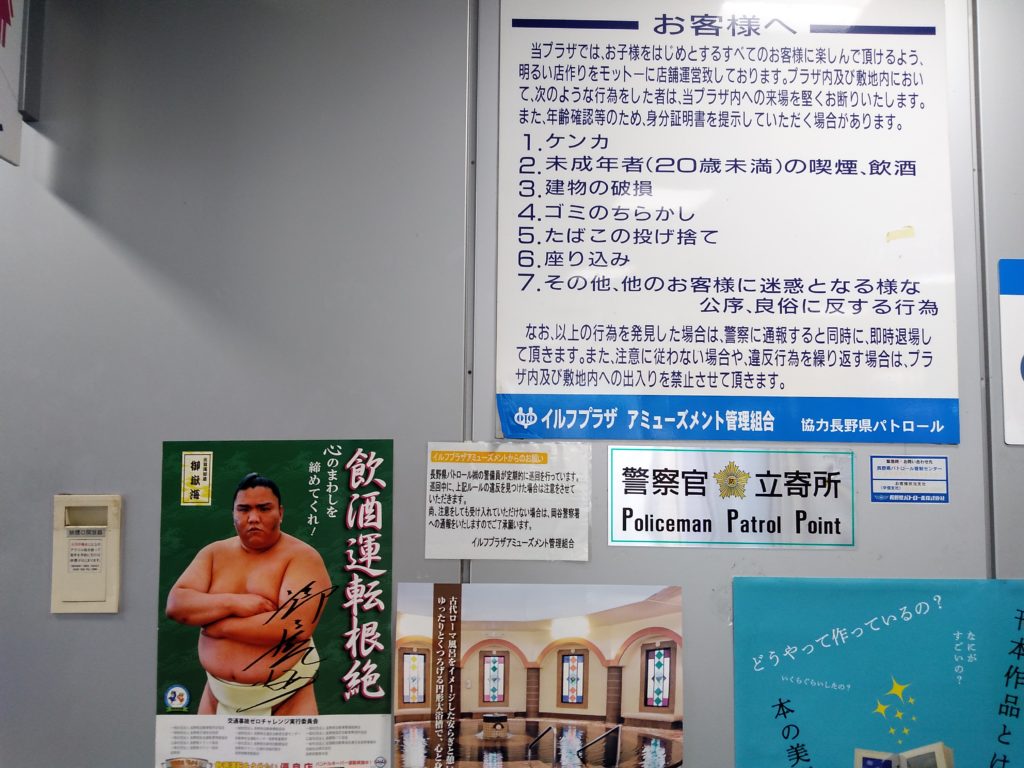

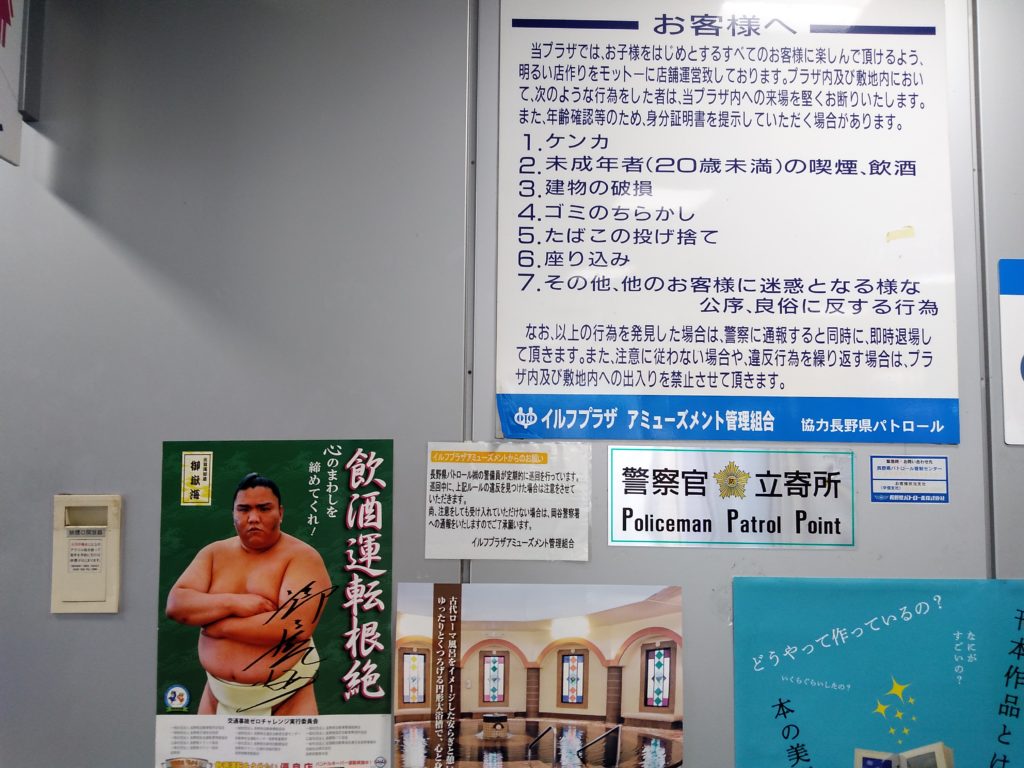

イルフプラザ館内には「ケンカ禁止」の張り紙。御嶽海もにらみを利かす

イルフプラザ館内には「ケンカ禁止」の張り紙。御嶽海もにらみを利かす

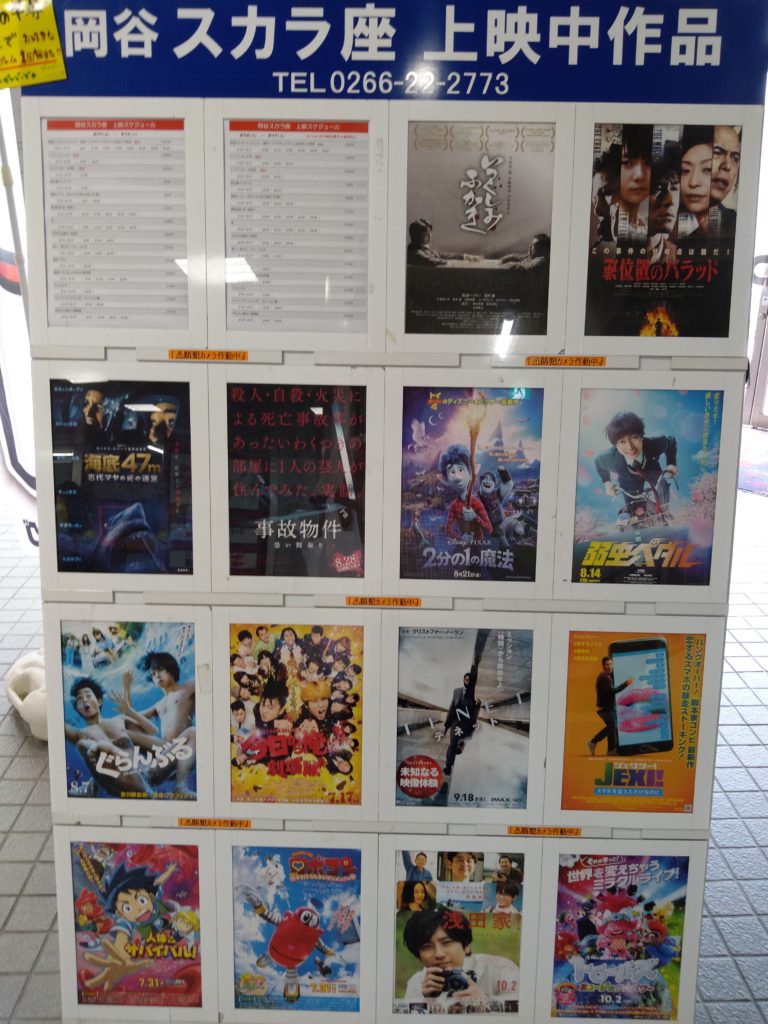

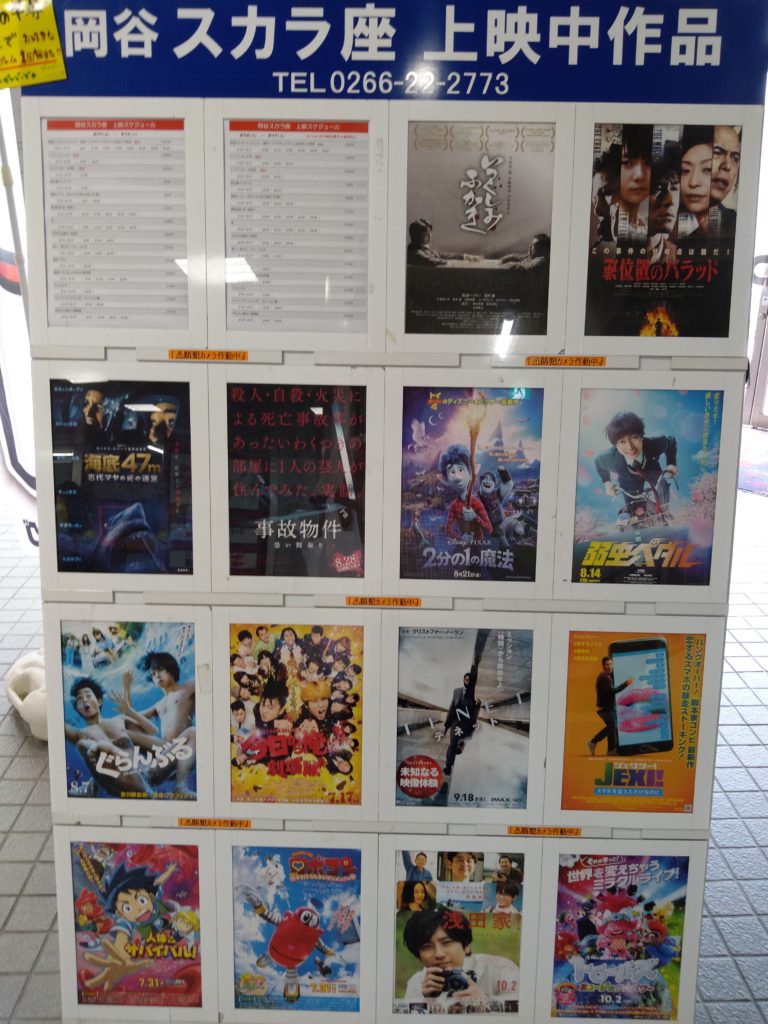

岡谷にはスカラ座というシネコンがある

岡谷にはスカラ座というシネコンがある

イルフプラザ横にある味噌蔵。煙突が立派

イルフプラザ横にある味噌蔵。煙突が立派

イルフプラザから岡谷駅方面を望む

イルフプラザから岡谷駅方面を望む

蚕糸博物館で初めて知る岡谷の盛隆

なぜ岡谷が戦前に村から飛び級で市制に移行したのか?

なぜ、岡谷が東洋のスイスと呼ばれる精密工業の中心地なのか?

その源流が、明治から戦前にかけての製糸工業の発展にあることを学べる場所がありました。

この博物館は、過去の遺産の展示だけを行ってはいませんでした。

なんと現役の製糸工場が組み込まれた博物館だったのです。

製糸の歴史の展示コーナーの続きには、現役の工女さんが糸繰をする様子が見られる操業コーナーがあります。

機械が並び、数人の女性が操業しています。

デモンストレーションにしては意気込みが半端ではないな!と思って見終わると、現役製糸工場の実際の操業です、との説明がありました。

博物館は実際の工場が組み込まれたものだったのです。

全盛期には、岡谷の人口の半分が製糸工場の工女だったことや、寮暮らしの工女たちが消費する食料、燃料などの流通が岡谷の経済を発展させたことなどが、博物館の展示コーナーで学べます。

興味ある向きには、工女が手動で操った当初のものから、現在の無人全自動機に至るまでの製糸機械の現物が代々展示保存されているのも貴重です。

戦後、生糸が衰退した時、いち早く精密工業を誘致できたのも、製糸工場というハードと、工女という熟練ソフトが残っていたため、との流れです。

伊那道と呼ばれる、市役所が面するもう一つの目抜き通りにも古い商店の建物がわずかに残り、かつての町の隆盛をかすかに漂わせています。

いまだ残る数々の製糸工場跡などの文化的活用が、わかりやすくアピールされているとは、まだまだ感じられない岡谷ですが、その隆盛の名残が漂っている町でした。

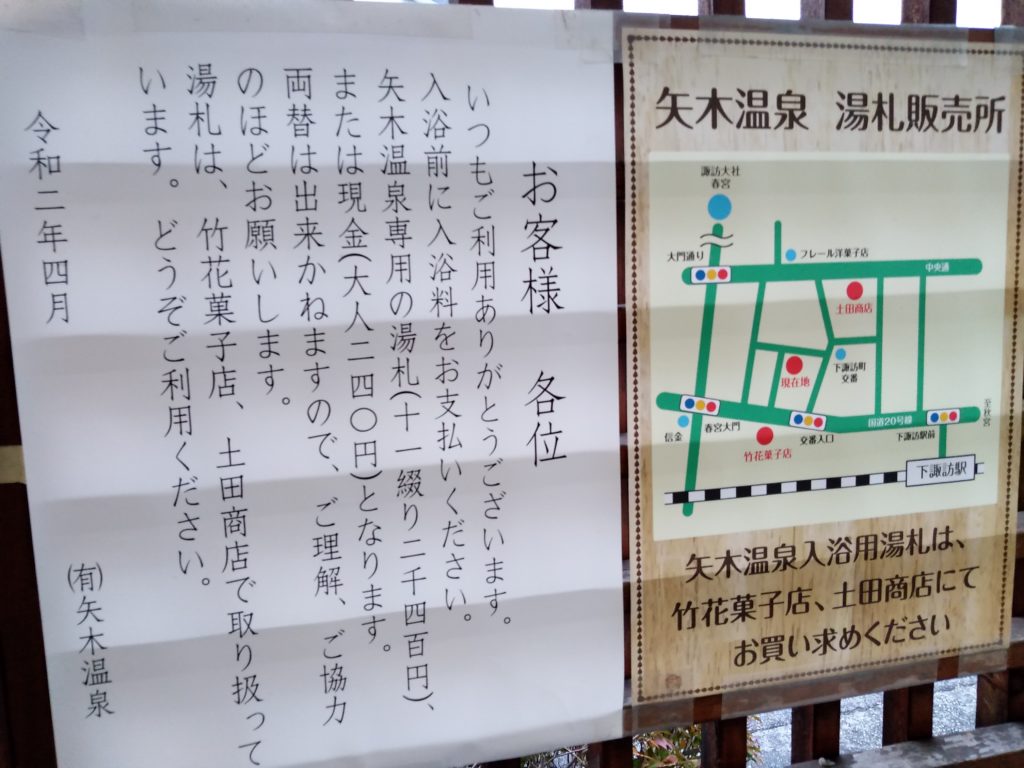

帰りは下諏訪温泉でひとっ風呂!

岡谷の帰り道は国道20号線を通って。

途中の下諏訪でひとっ風呂。

菅野温泉、250円。

まちがいありません。