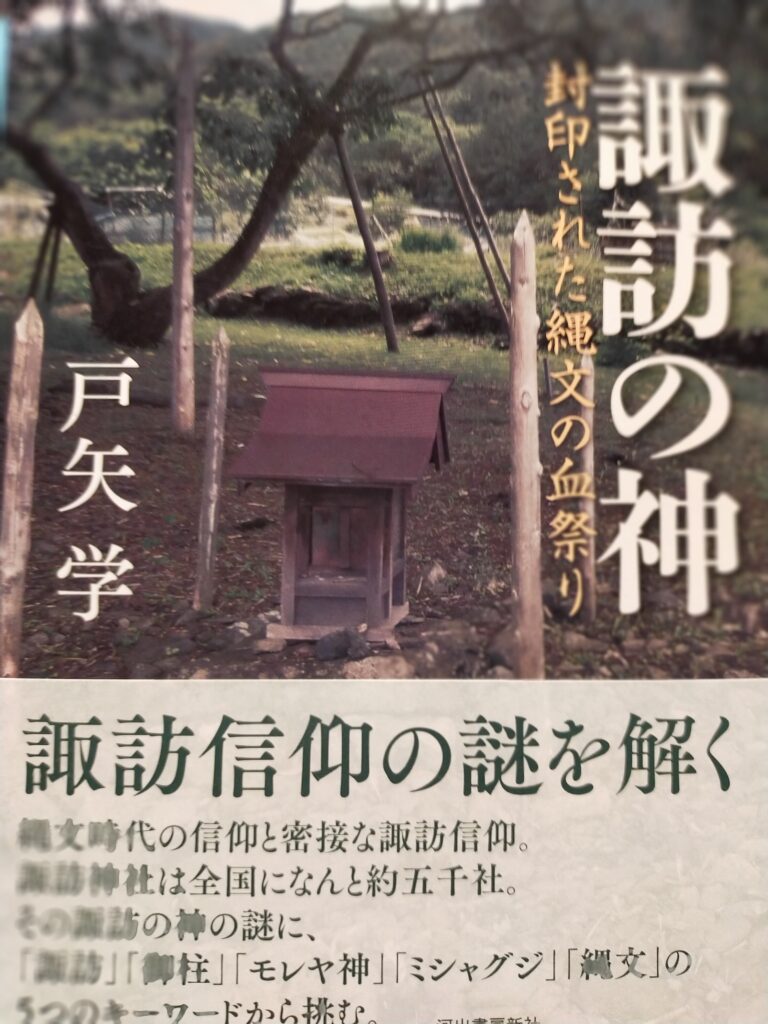

八ヶ岳山麓の南西エリアは諏訪の神様のゆかりの地です。

歴史に埋もれかかった神社、現代に生きる祭祀、遺跡などが、訪れる人を待つように息づいています。

御射山(富士見町)

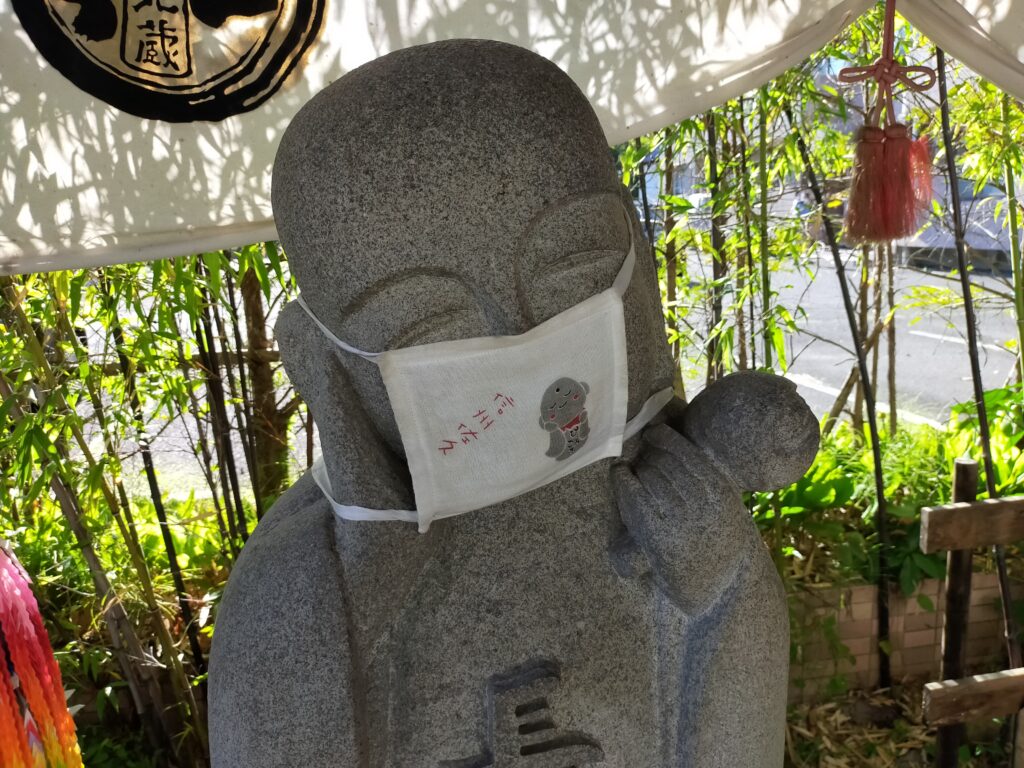

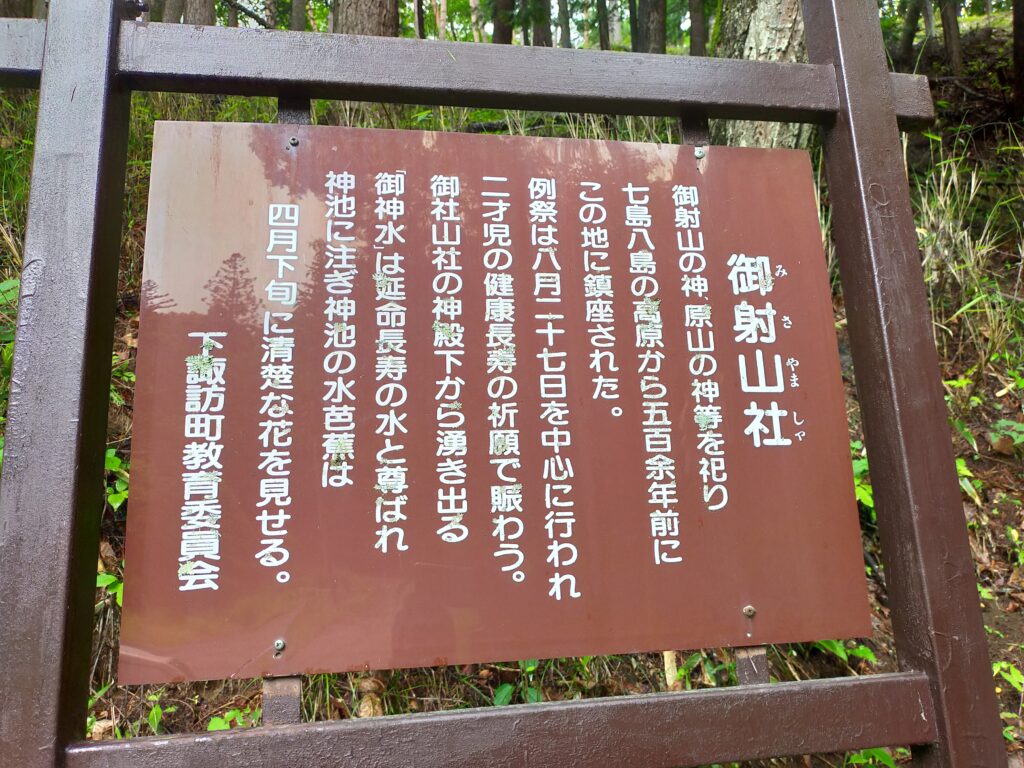

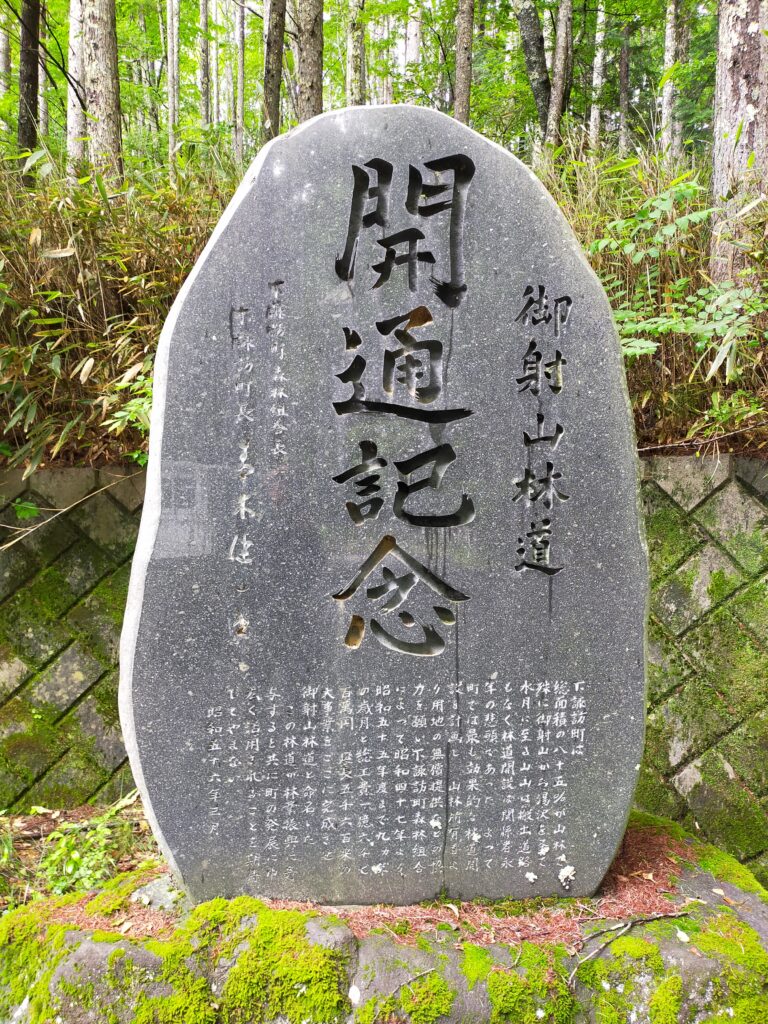

中央道諏訪南インター近くに、御射山社があります。

諏訪大社は上社と下社がそれぞれ御射山を持っていますが、こは上社の御射山です。

御射山とは神事としての狩猟を行っってきた場所です。

丘陵を上ってみると案内板があります。

軽トラでも入ってゆけるので、案内板の通りに一巡してみます。

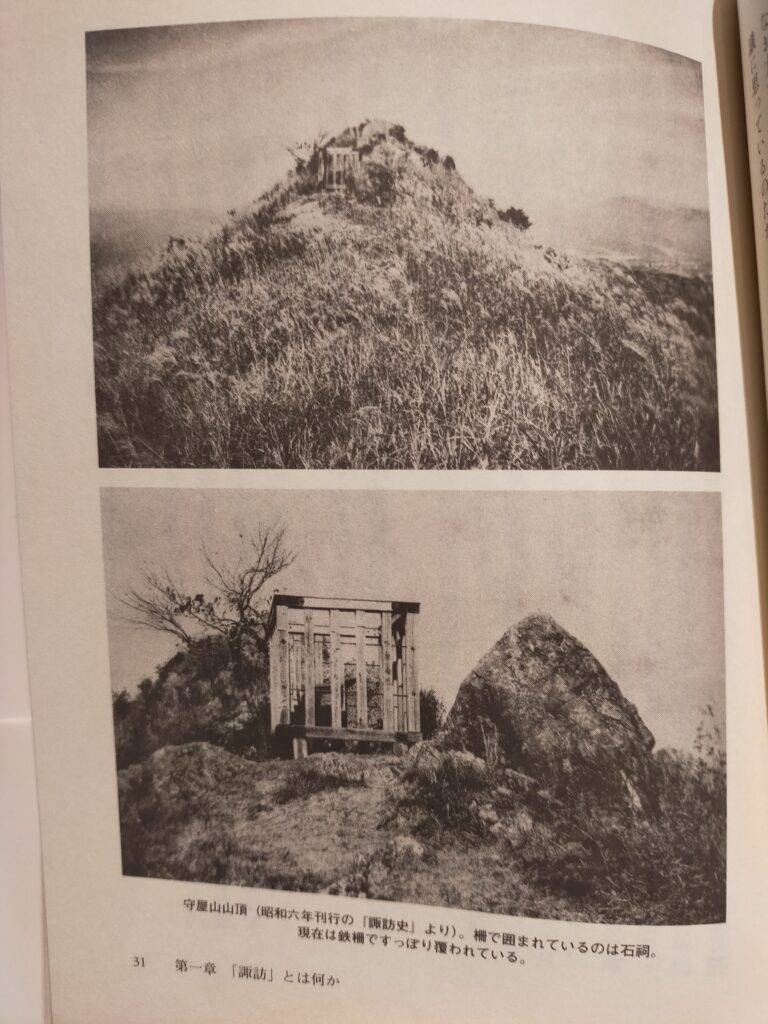

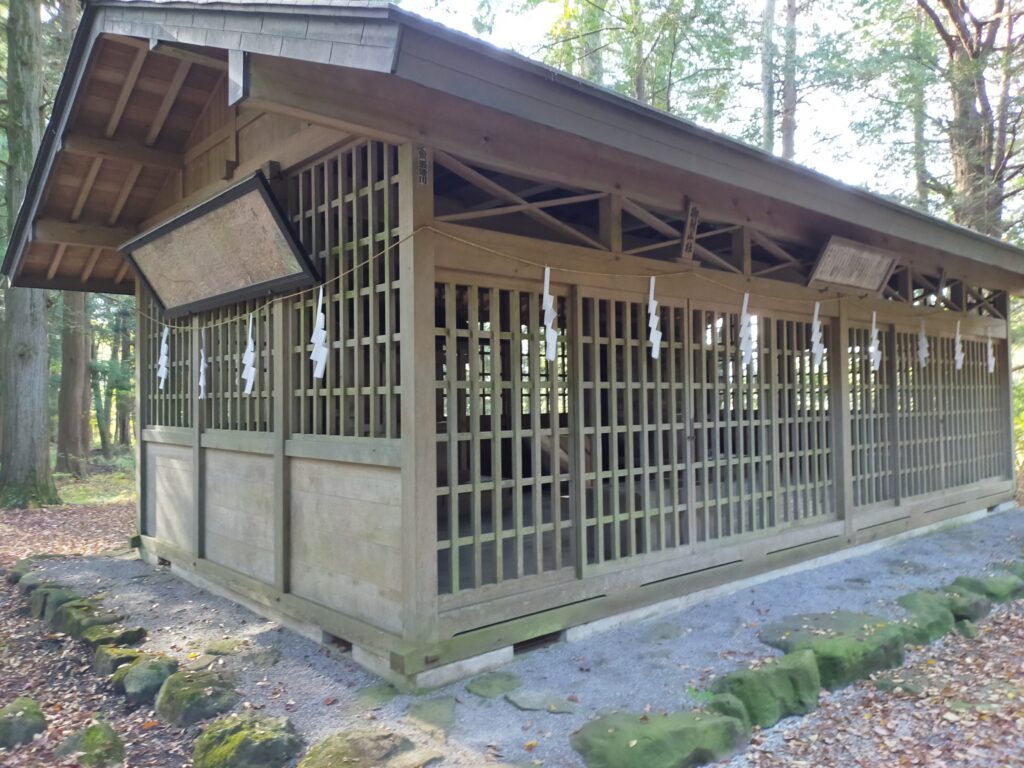

矢場だった場所を通り、鳥居と神殿を過ぎると、岩があります。

やはり諏訪の神様の依り代は岩なのです。

鳥居があって、くぐると祠がいくつか残っています。

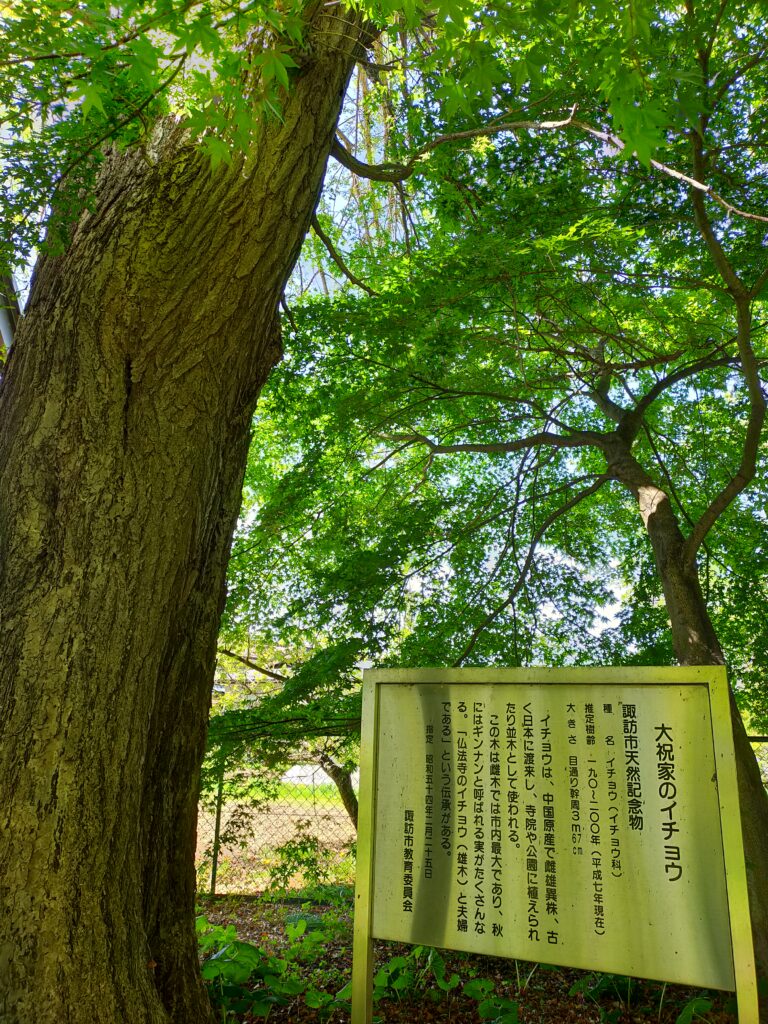

その一つに「初代大祝有員(しょだいおおほうりありかず)」と標識が立っています。

有員は、「諏訪の神様が気になるの」でも印象的に取り扱われた上社の歴史上のキーマンの一人です。

上社の神職として、神長官と並ぶ「大祝」は、代々8歳の男子が即位し、神の化身といわれました。、

その初代の墓がここにあったのです。

上社御射山では、現在でも奉納弓道大会などが行われているとのこと。

目立たなくも、小ぎれいに整備されひっそりと時を刻む諏訪の神様の聖地のひとつです。

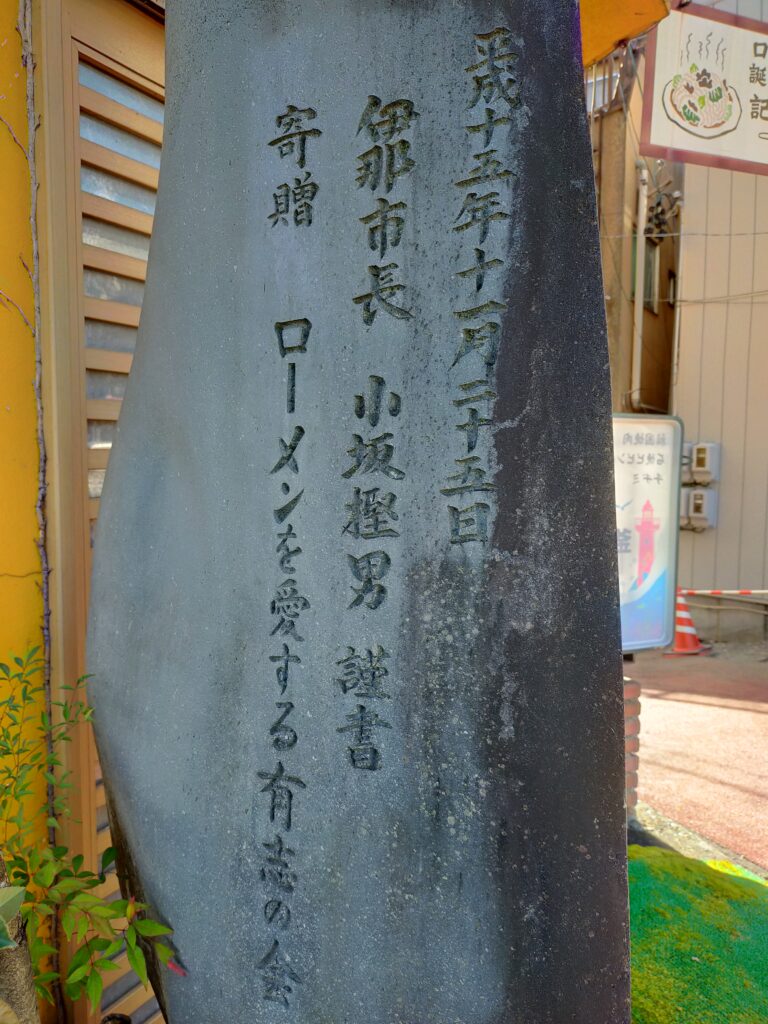

御柱(茅野市)

来年の令和4年は寅年で、御柱祭が行われる年です。

大社の氏子たちにとっては、そのために生きている、といっていいほどのお祭りです。

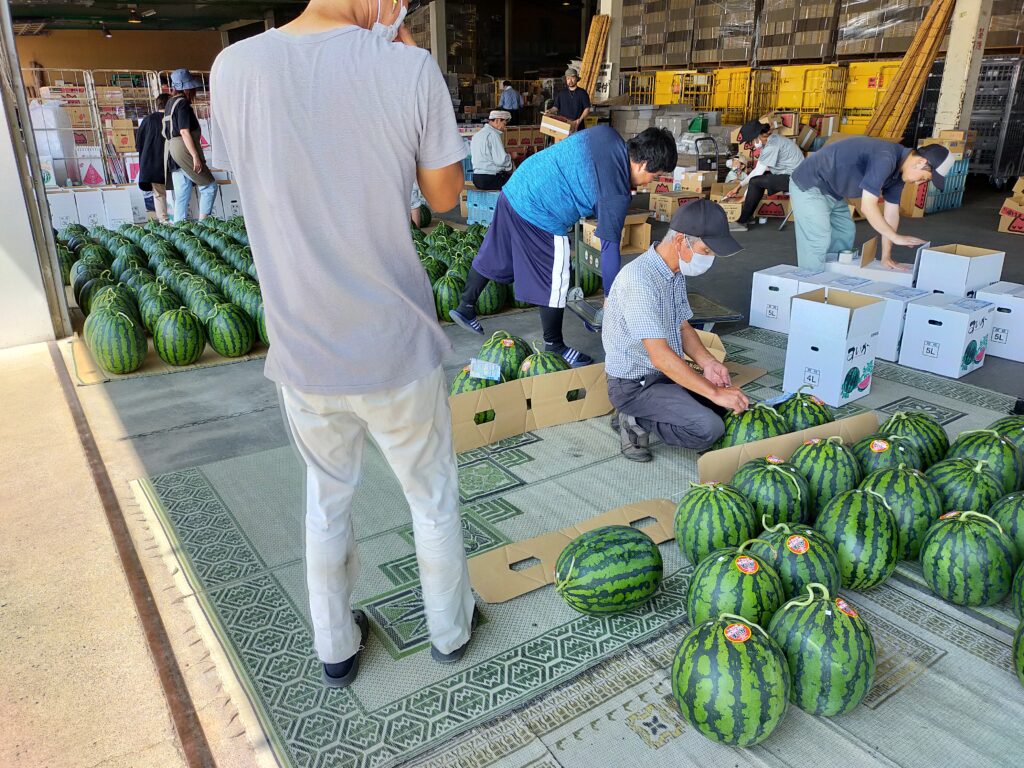

八ヶ岳農業実践大学近くの空き地に、上社用の御柱8本が切り出されて並んでいました。

本宮用、前宮用にそれぞれ4本です。

三々五々、見学の人がやってきては写真を撮ってゆきます。

関係者らしき人がいたので聞いてみました。

それによると、八ヶ岳連峰の阿弥陀岳付近の山中から切り出したとのこと。

樹齢は150年から200年。

チェーンソーを使って切ったのもあるとのこと。

ここまでは重機で運び、もう少し下まで重機で運んでから、来年4月に氏子が曳いてゆくとここと。

この8本は、茅野駅裏手にある木落坂を下りて上社に向かいます。

全国的に有名なのは下社の木落坂で、急な坂を氏子たちを振り落としながら御柱が落ちてゆきますが、茅野駅裏手の木落坂はそれほど急ではありません。

「下社の御柱はクルクル回って落ちてゆくが、柱の枝を少し残しておけば回らないで落ちてゆくんだよ」と上社の御柱の特徴を説明してくれた関係者さんでした。

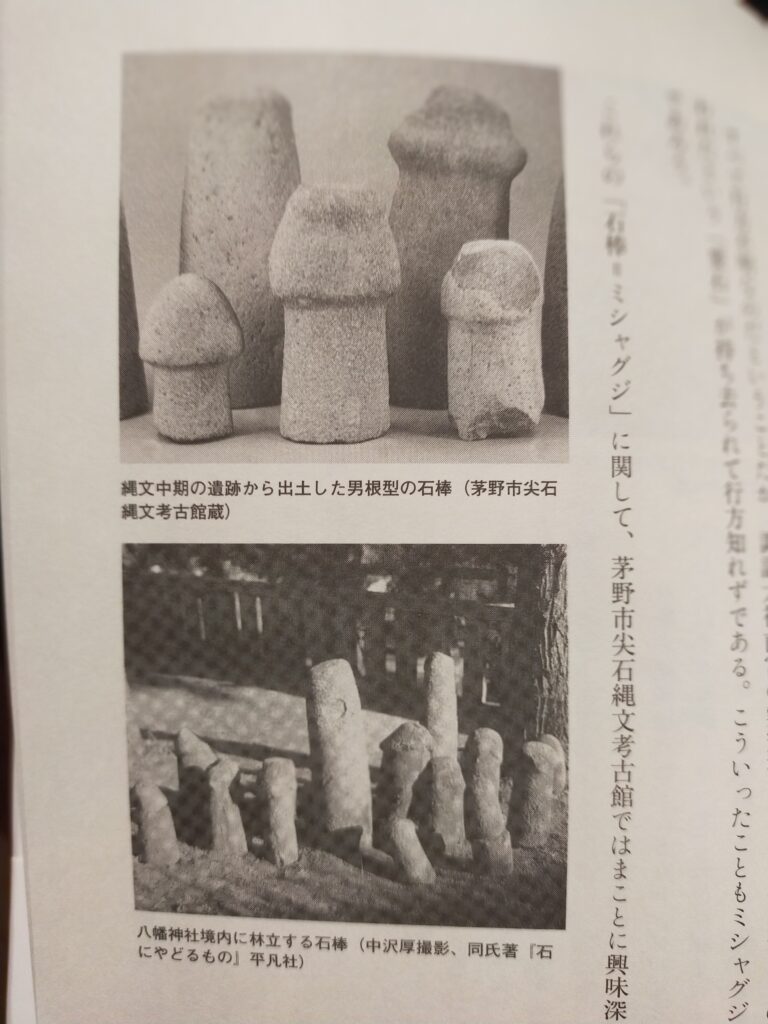

尖石(茅野市)

茅野市の郊外の八ヶ岳山麓に尖石という地名があります。

縄文時代に広く集落が分布した場所で、付近からは国宝に指定された土偶が2体発見されています。

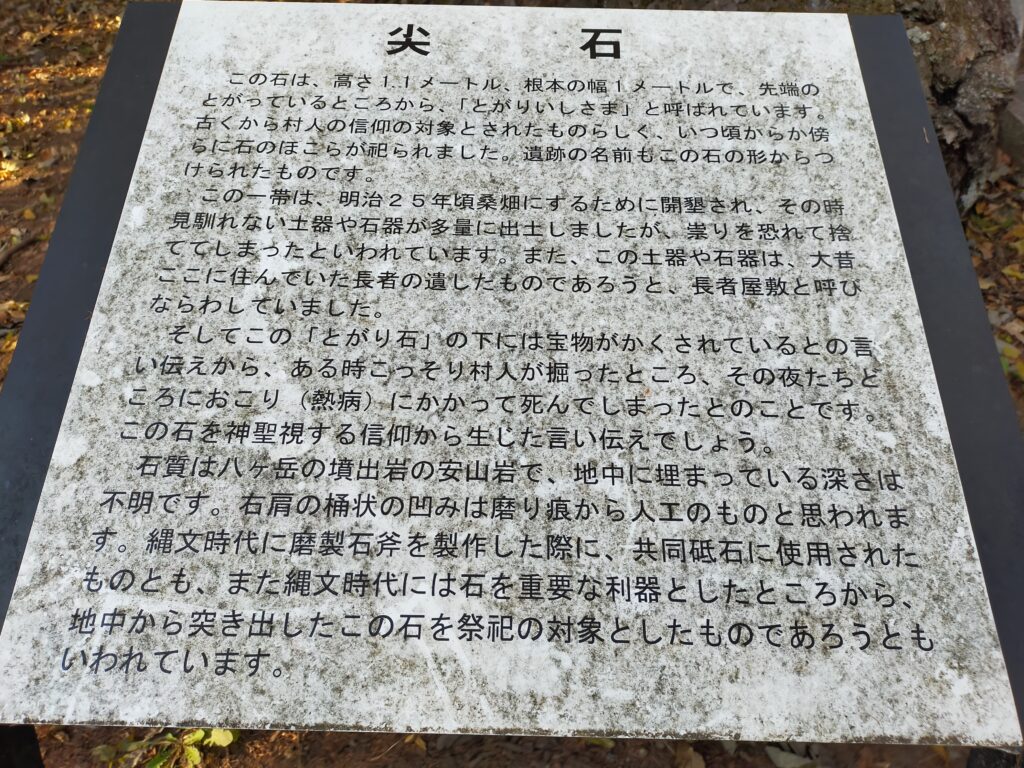

その土偶が展示されている、尖石縄文考古館の近くに地名のもとになった「尖石」があります。

道路から、広い芝生を通り抜けて崖を下りると尖石はありました。

思ったよりは小さいですが、なんとなく存在感のある不思議な岩です。

むき出しの状態で今まで残ってきたのは、尖石が信仰の対象であるゆえんだと思います。

岩、ということからも諏訪信仰とのつながりがうかがえます。

諏訪の神様は諏訪湖畔にある日突然に現れたものではなく、縄文の文化をその揺籃として醸成せしめたものとすれば、ここ八ヶ岳西南麓こそがそのルーツの一つであるともいえるでしょう。

戦前から民間による遺跡発掘のフィールドとしての歴史を持つこの一帯。

何より八ヶ岳の強力なパワーに満ち満ちた場所にみえます。

諏訪の神様と八ヶ岳の親和性、関係性は強いように思います。