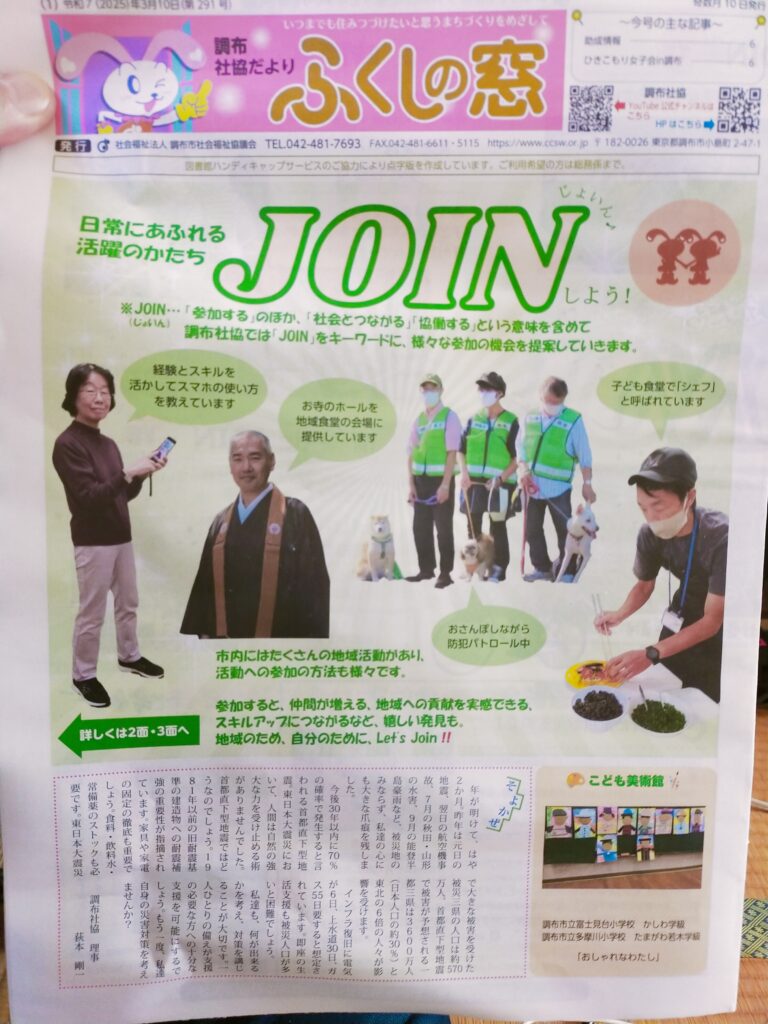

りんご園でのバイトが終わりました。

バイト期間中の山小舎おじさんは、早朝の起床、お弁当作り、慣れない環境と作業、初めて接する人々などなど、貴重な体験の中を嵐のように過ごしました。

9時出勤のためには、6時、遅くとも6時半には起きます。

ストーブをつけて朝食。

昼食用の弁当を作ります。

弁当はバランスを考えて、メインのおかずと野菜を入れます。

野菜はカボチャや里芋の煮物、根菜類の煮物などを、前日までに炊いておきます。

メインにはブリの漬けを焼いたり、コロッケを半分に切ったり。

彩にブロッコリーをチンしてくわえたりします。

お弁当1

お弁当1

お弁当2

お弁当2

お弁当3

お弁当3

夏の草苅バイトの昼食は山小舎に帰って摂ることができたので、案外簡単でした。

温かいものも食べられましたが、いつもの孤食の上、間に合わせでした。

一方、りんご園での昼食は、農園主が母屋の一室を開放してくれ、お茶を用意してくれるなど万全の環境だったのに加え、バランスと量を考えた持参の弁当を、バイト仲間の方々と談笑しながら食べることができ、バイト仲間と交流できる楽しいひと時で、消化吸収にも良いものでした。

この時期の外での作業は、まず第一に保温を考えなければなりません。

朝の山小舎は凍てついて、あたりが真っ白な日もありました。

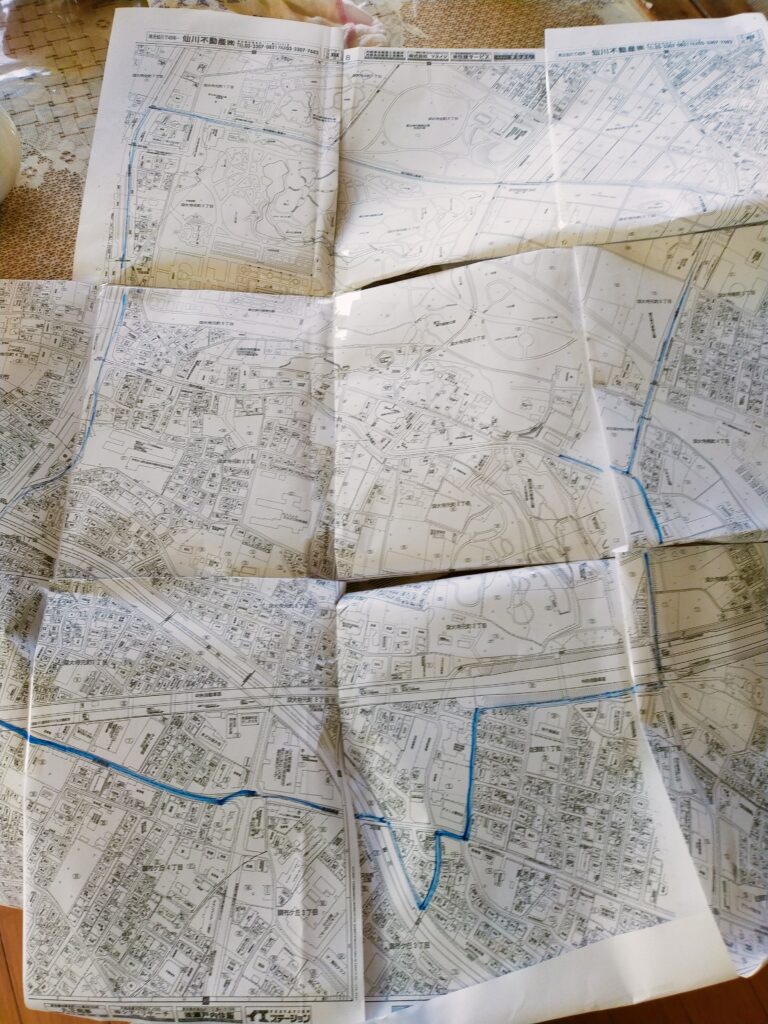

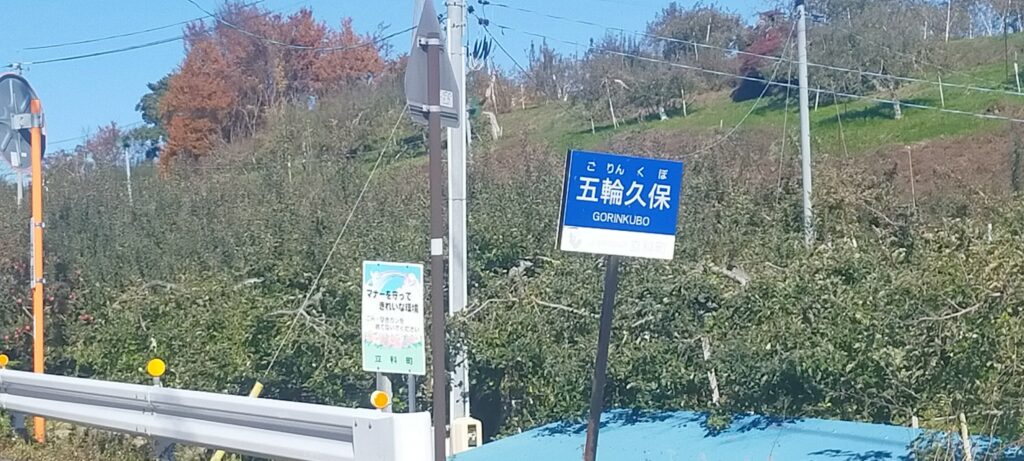

農園がある五輪久保では、ポカポカした日もありましたが、冷たい風が吹く日もありました。

バイト仲間はほとんどの人が、冬用のジャンパーにオーバーズボンをはいていました。

山小舎おじさんも、上に4枚を重ね着し首にタオル、さらに薄手のヤッケ姿、下には冬用の股引の上に作業ズボンという格好でした。

それでも夕方は動いていないと寒くてしょうがない日もありました。

りんご農園がこの時期に用意する資材も大変な量となります。

アルミ製の脚立が10脚以上、摘んだリンゴを入れる籠(15個以上入る)が数えきれないほど。

籠を10個ずつ運ぶキャリアーがエンジン付き、手押し式各1基(ほかに斜面用のキャタピラー付ががあったかもしれない)。

選別したリンゴを入れる屋号の入った専用コンテナが数えきれないほど。

家族が行う選別場所は、テーブルを並べ、バッテリーから照明とラジオ用の電気を取って、畑ごとに設営されます。これら資材を準備するだけでも大変な資力がいります。

電灯がぶら下がった選別場。ここにバイトが摘んだリンゴが集められる

電灯がぶら下がった選別場。ここにバイトが摘んだリンゴが集められる

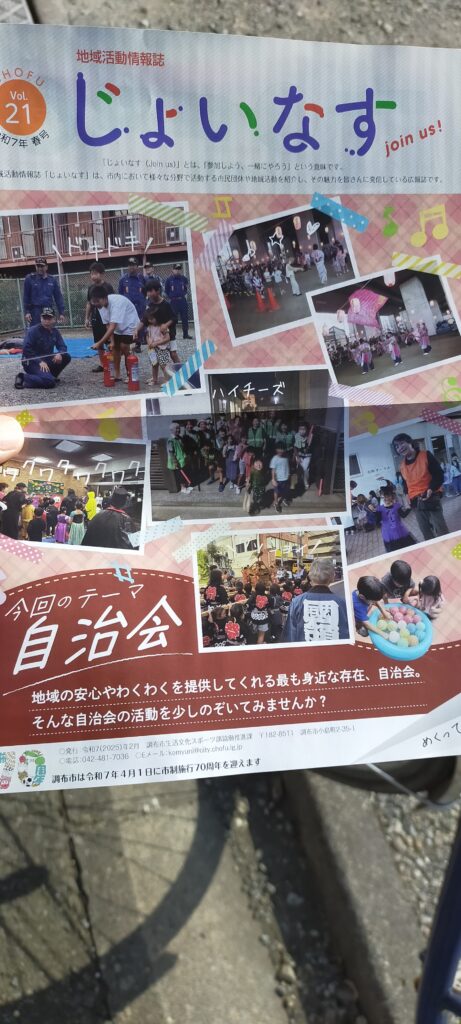

バイト仲間も構成は、山小舎のある姫木からは、二組の夫婦が参加。

ほかの方々は地元ですが、佐久市の浅科や上田市、白樺湖のロッジ経営の人、小諸からくる農園主の義兄、老齢のご夫婦などの方々でした。

女性陣は互いを下の名前で呼び合うなど、なが年の交流をうかがわせる親密な関係ぶり。

地元では名字が同じ人が多いので、自然と下の名前で呼び合う習慣なのかもしれません。

農園の敷地内にある、りんごの自販機

農園の敷地内にある、りんごの自販機

地元生まれ育ちの農園主の言葉は、皆の前でしゃべる時は完全な標準語でした。

仲間うちの時は地元言葉が出るのかもしれませんが、常に地元言葉を発していたひと世代前とは完全に異なっています。

さらに下の世代は仲間内でも標準語でしゃべりあっているのかもしれません。

りんごもぎの仕事は慣れるまでが大変です。

最初のころはよく実を落下させました。

実と枝をつなぐ軸は実の重量を支えるほど頑丈ですが、ひねったりすると簡単に離れます。

それがわからないと、空中で実を持ち替えたとたんに手から離れて落下するのです。

また、ちょっとでも引っ張る様にすると軸が実から取れてしまいます。

軸が離れる場所に指を当ててひねるようにしてもぐのですが、ポジション的にむづかしい状況はいくらでもあります。

脚立に乗り、重い籠を操りながら、いかにして軸を残し、きれいのもぐかが肝心です。

それがりんごの等級を下げないことにつながるのです。

五輪久保のフジ

五輪久保のフジ

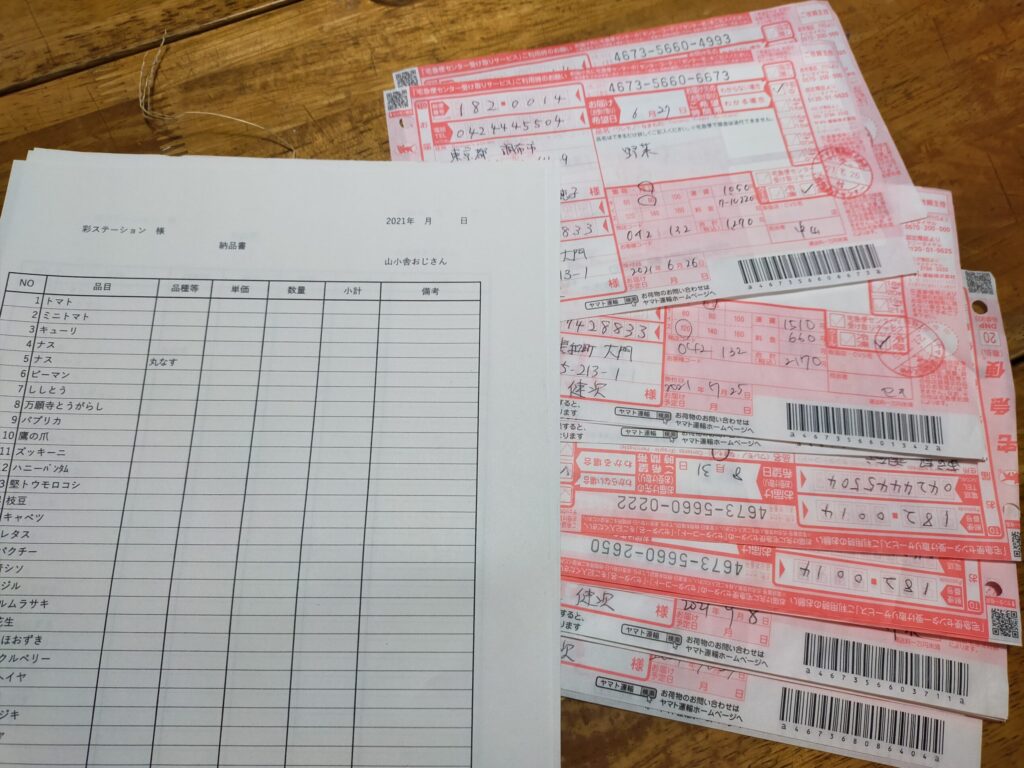

最終日に農園主がお土産として、りんご1ケースをくれました。

農園一家が選別したA級品の1コンテナ分です。

ありがたいやらうれしいやら。

これは早速、自宅に送りましょう。

農園のバイトへの厚遇ぶりと、農園の経済的豊かさがうかがえます。

最終日にお土産でいただいたフジ

最終日にお土産でいただいたフジ

りんご農園の1年のハイライト、フジの収穫が終わりました。

農園はこの後も、選果場への出品のほか、贈答用超A品の荷づくりと発送、A品の自宅前での直売など忙しい作業が待っています。

バイトへの賃金の精算と送金も奥さんの仕事です。

来年の再会を約して農園を去りました。

12月からの直売には来ようと思います。

五輪久保から望む浅間山

五輪久保から望む浅間山