前回の当ブログ「ダンシング」リタ・ヘイワースで、彼女の唯一無二のダンスの才能を再確認したあとは、1940年代後半の彼女の役どころとなった「悪女」ぶりを見てみよう。

リタの代表作となった「ギルダ」、当時の夫オーソン・ウエルズの監督・主演になる「上海から来た女」である。

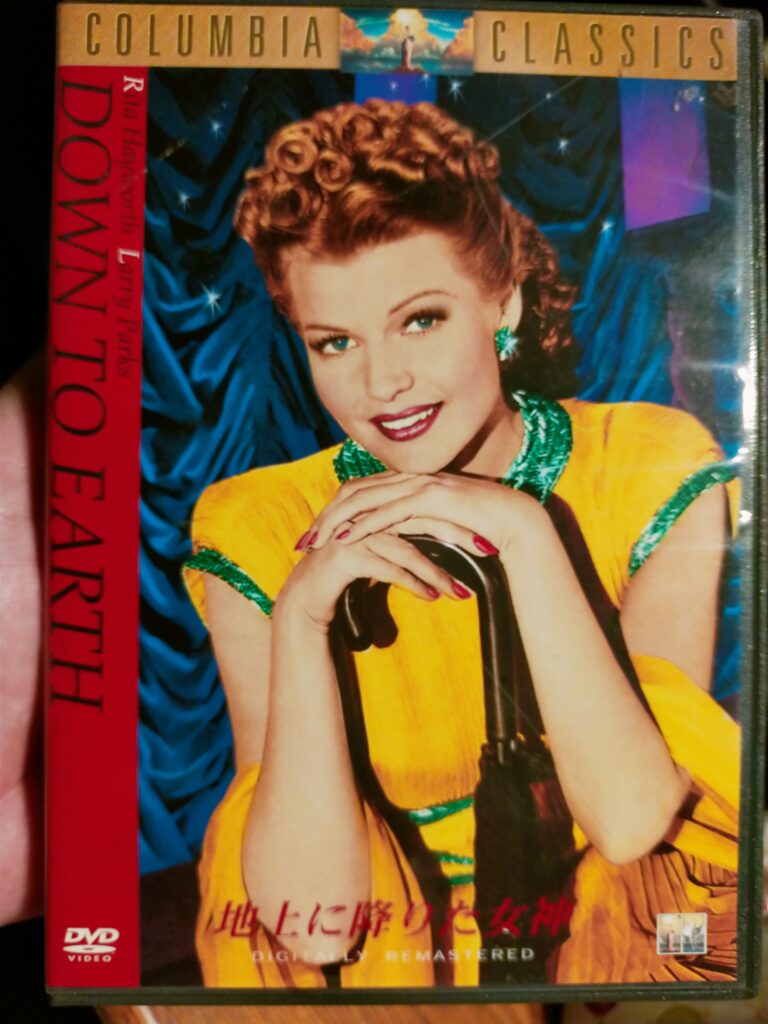

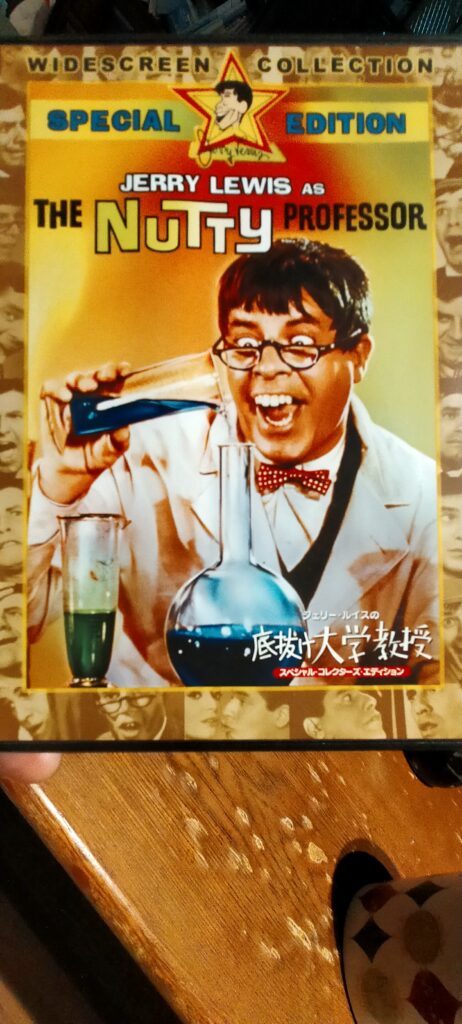

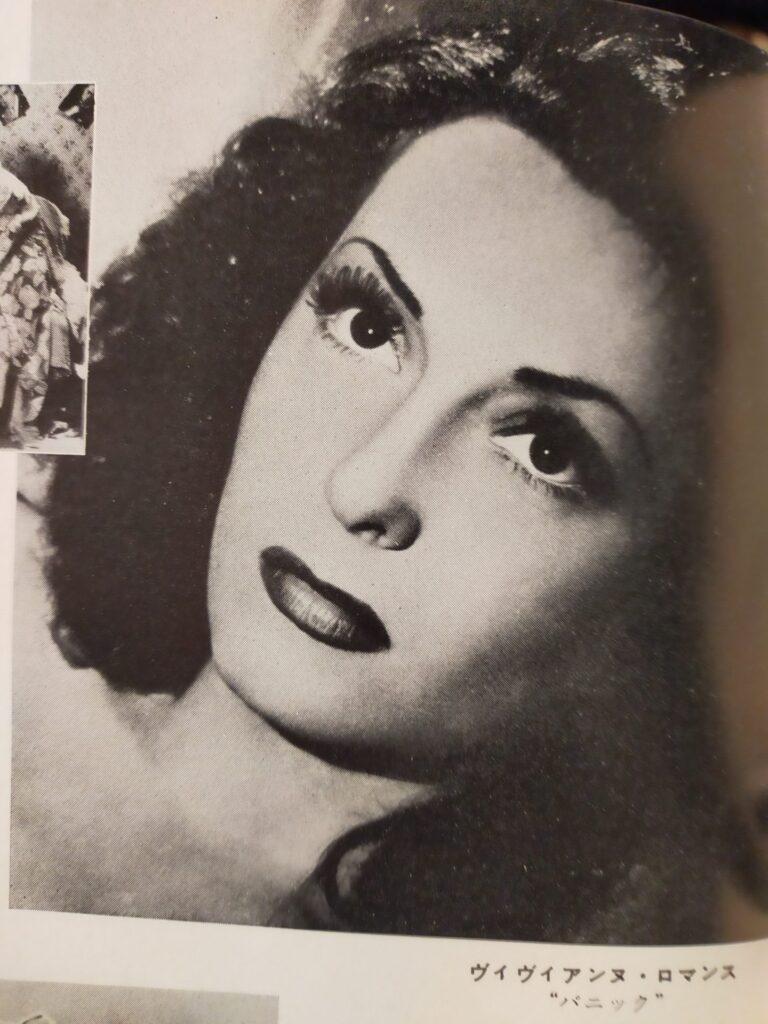

「ギルダ」 1946年 チャールズ・ヴィドア監督 コロムビア

『私の知り合った男たちはだれでも(中略)ギルダに恋をするの、そして私に醒めるのよ』(1994年文芸春秋社刊「ハリウッド帝国の興亡・夢工場の1940年代」P377)。

1940年代のセックスシンボルであり、長い茶髪の巻き髪と妖艶なダンスで観客を魅了したリタ・ヘイワースは、ハリウッドのアイコンとして生きたのみならず、実生活でも数度の結婚と離婚をし、数知れない恋愛に身を投じた。

結婚相手にはイスラム教のプリンスにして世紀のプレイボーイといわれた、アリ・カーンもいたが数年を経ずして離婚となるのが常だった。

1946年のアメリカによるビキニ環礁での水爆実験で投下された核爆弾は、リタ・ヘイワースの写真で飾られ、『ギルダ』と名付けられていた。

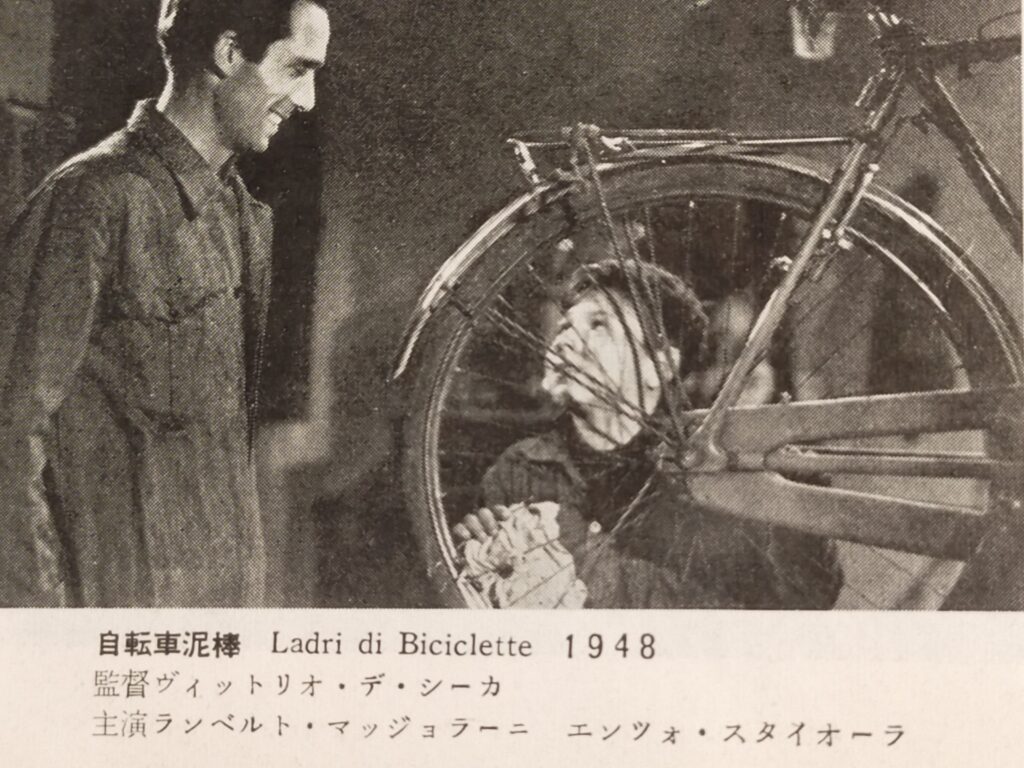

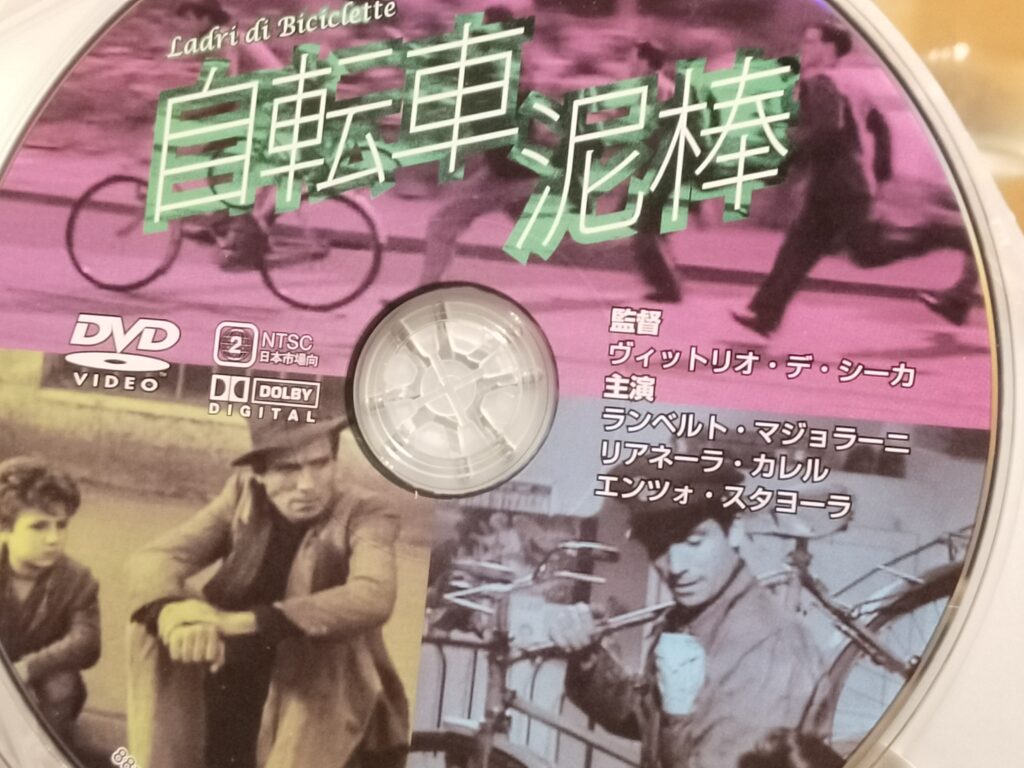

イタリアの戦後庶民の生活を描いた「自転車泥棒」で、やっと職を得た主人公が、街中で貼ったポスターは、敗戦国イタリアの現実とは似ても似つかない、リタ・ヘイワースによく似た女性の艶姿だった。

その絶頂期に撮られ、今でもリタ・ヘイワースの代表作といわれるのが「ギルダ」。

その題名は、リタの代名詞のようにもなっている。

物語は戦時中のアルゼンチンに流れてきた、いかさま賭博師のファレル(グレン・フォード)が路上のサイコロ賭博で素人をだます場面から始まる。

暗闇にまぎれた、港近くの場末で繰り広げられるすさんだシーンはフィルムノワールそのものの滑り出しだ。

やがて、ファレルは非合法だが堂々と営業しているカジノ(もちろんイカサマあり)のオーナーに雇われ、やがて支配人となる。

ある日、旅行に出かけたオーナーが連れて帰ったのがギルダ(リタ・ヘイワース)と呼ばれる、長い茶髪の女だった。

ギルダはファレルの過去の恋人だった。

オーナーは二人の関係を怪しむが、ファレルは支配人の職務に徹する。

一方、ギルダはファレルを誘惑しようとしたり、ほかの男と遊んだり、勝手気ままにふるまう。

オーナーの実像は、戦前のドイツ企業から委託された戦略物資・タングステンの利権を、戦後になって不法に横取りしたカルテルの主宰者であり、ドイツ人(ナチスの末裔?)に脅迫される身。

やがて飛行機事故を装って姿を消す。

オーナーに代わってカルテルの実権を握るファレルだが・・・。

この映画、ストーリーはいろいろと枝葉を広げるが、その骨子は、ファレルとギルダの関係を描くことにある。

お互いを十分意識しながらも、面と向かえば、「憎しみしか感じない」と互いをなじる両者。

本心なのか、突っ張っているのか。

ファレルはオーナーの手前、ギルダに本心を打ち明けたり、手を出したりしない。

ファレルが品行方正な男であるはずもないのに、この関係性が最後まで続く。

ギルダは、他の男と遊びまわったり、早朝にファレルの寝床があるカジノでギターを弾き語りするなどして「悪女」ぶりを発揮する。

ギルダとファレルの結末やいかに?

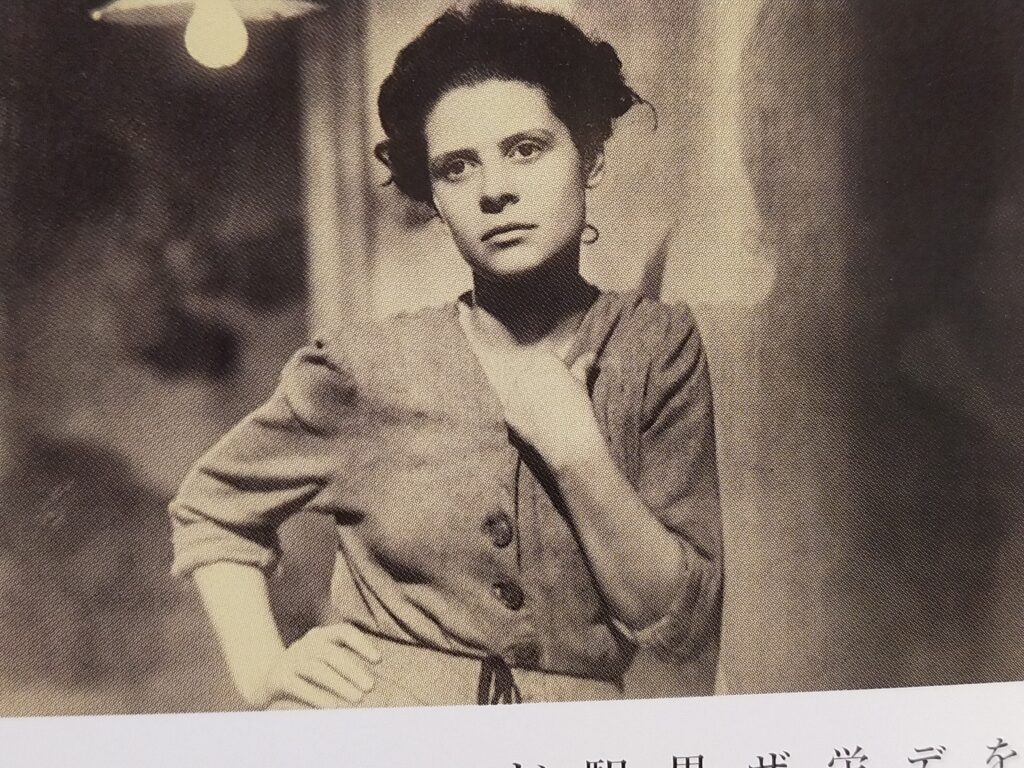

この作品でのリタは、低い声、作り笑い、けだるさ、たばこ、に象徴される、男を誘う擦れた色気に満ちた姿で登場する。

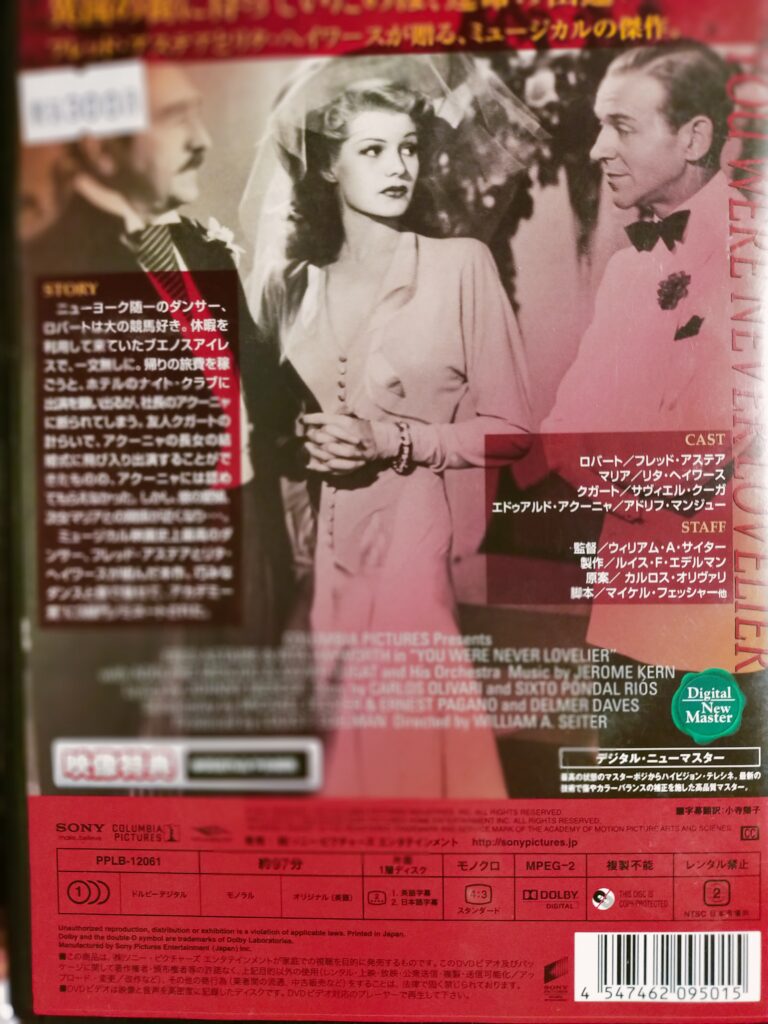

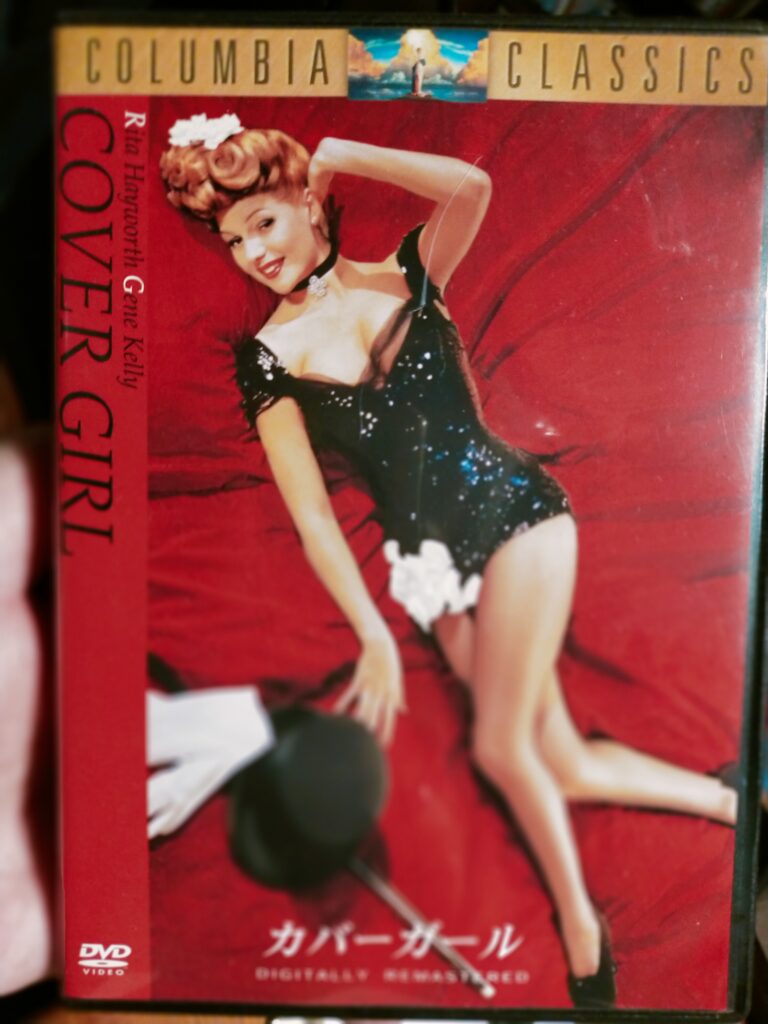

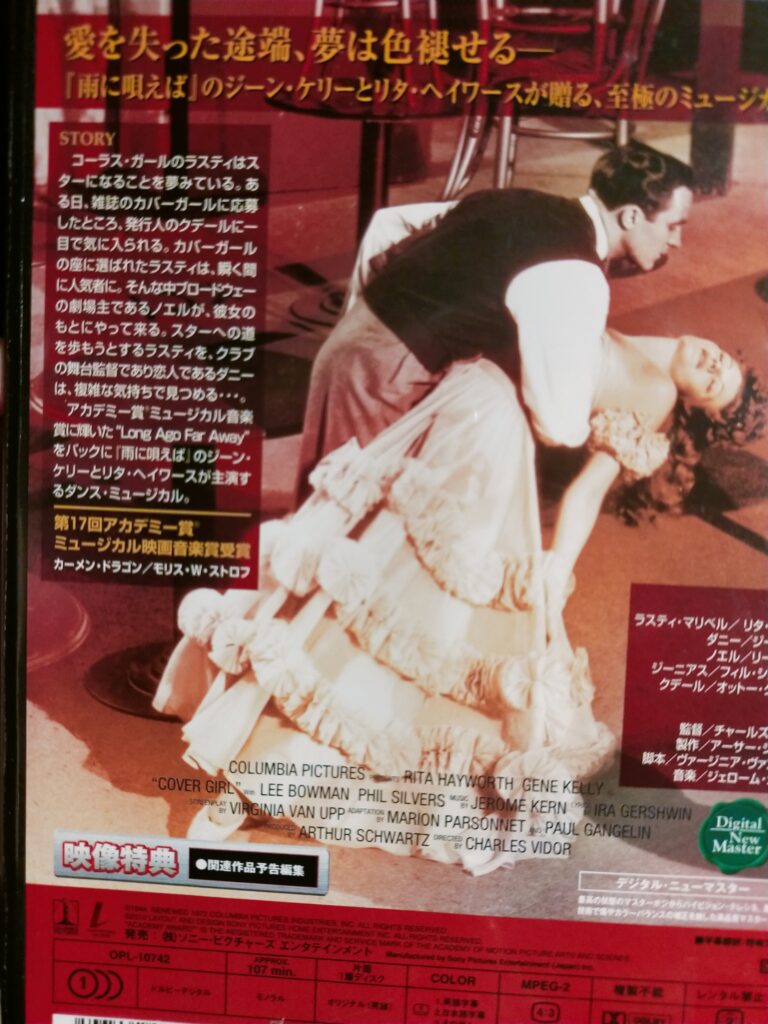

「晴れて今宵は」「カバーガール」で見られた陽気さ、清純さ、親しみやすさ、からの演技的脱却だ。

まるでギャングの情婦のようなキンキラのコートを着て、髪をかき上げる仕草も板についている。

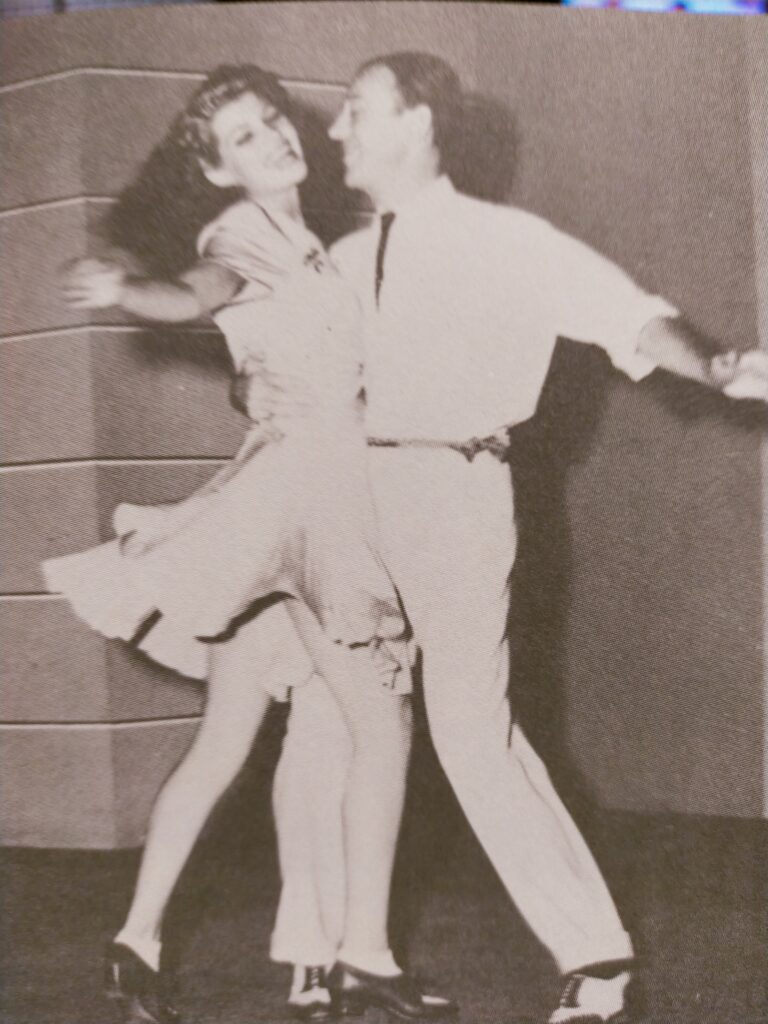

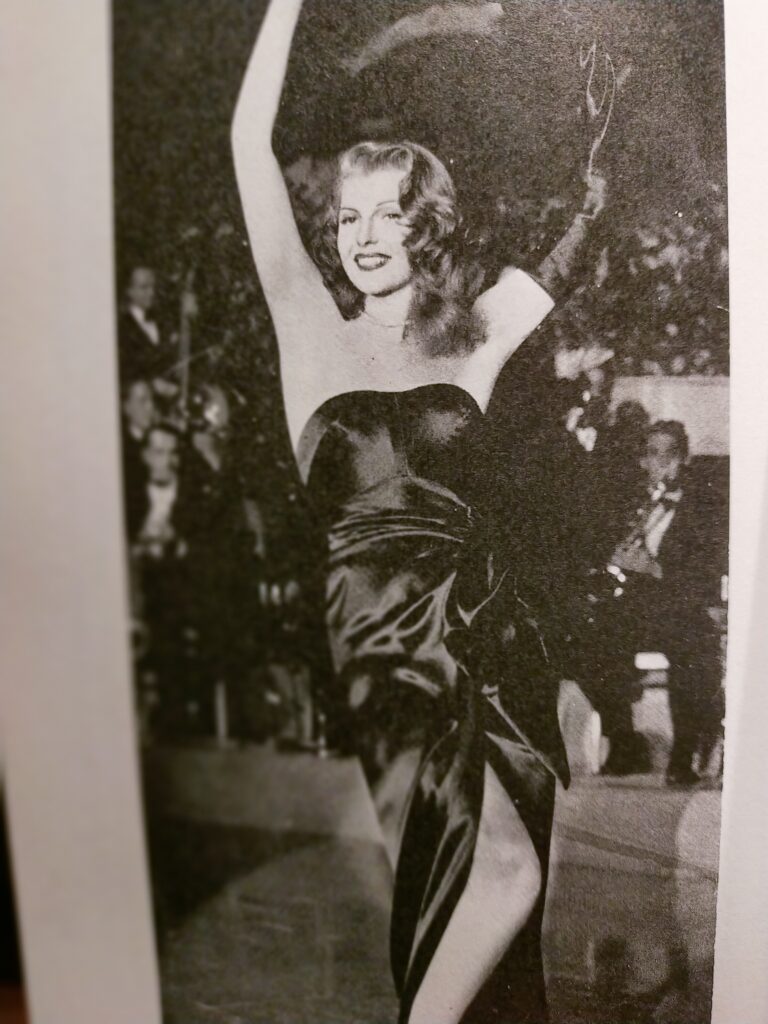

そして何よりこの映画のハイライトは、終盤のリタのソロのダンスシーンだ。

男たちの庇護を逃れて異郷のクラブで踊るギルダ。

最初のナンバーは深いスリットスカートをたくし上げながら、陽気にキレキレな動きで踊る。

一気に映画が締まる、輝く。

そして、追いかけてきたファレルの見ている前で、黒いドレスと手袋で腰をくねらせるギルダ。

ここがこの映画の山場で最大の見どころ。

手袋をゆっくり外して、観客に投げる、ネックレスも。

『ジッパーを下げるのは苦手なの』と男どもを誘う。

興奮する男ども(と映画を見ている観客たち)。

リタ・ヘイワースの女優生活のハイライトともいえる名場面。

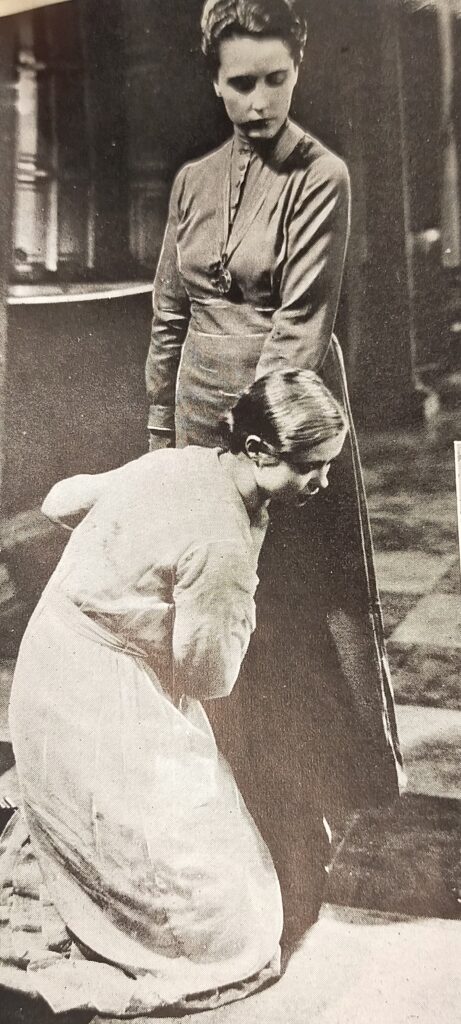

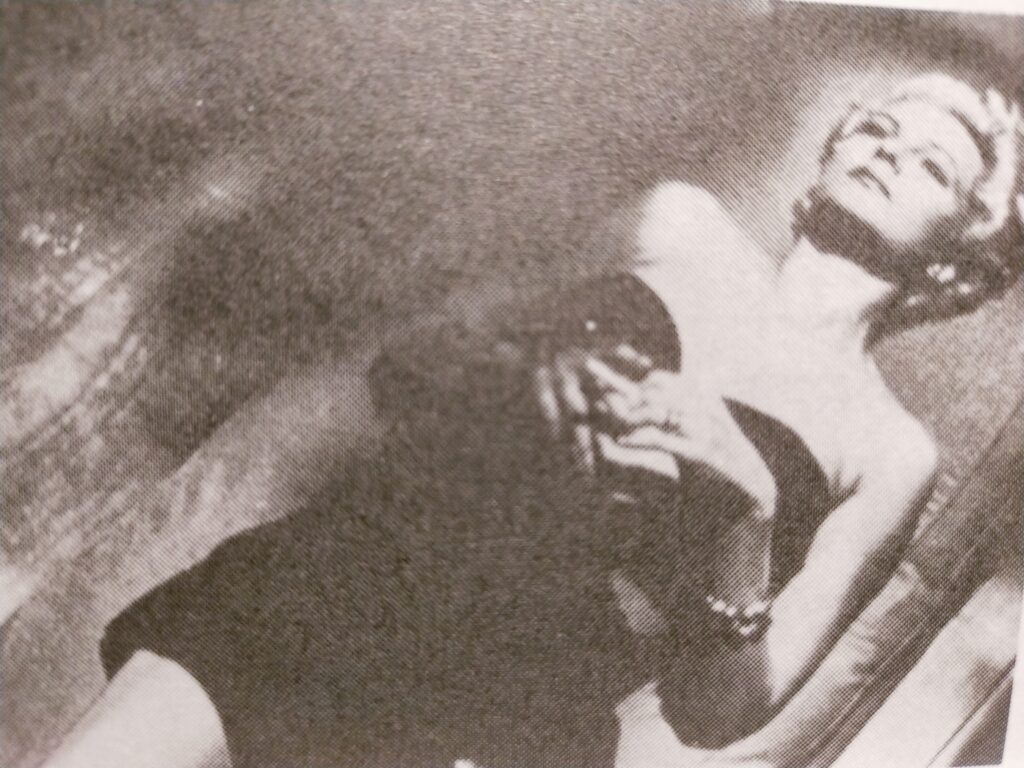

この後に、ファレルの手下に舞台から引きずり降ろされ、ファレルに右手でビンタを食らい顔をカメラに向かってのけぞらせるまでが一連のシークエンス。

かたくなだったファレルの挑発に成功し、感情むき出しで手を出させることができた、「悪女」リタ・ヘイワースの一生の名刺代わりの、写真映えする名シーンだ。

最後にファレルに一途な恋心を吐露し、二人でアメリカでの再出発を予定するのは、当時の検閲を意識した、ハピーエンデイング。

このためにギルダの悪女ぶりが不徹底となった。

イカサマ賭博師のはずだったファレルが、女だけには身持ちがいいというあり得ない設定も、同様に検閲を意識したからか。

ギルダについては甘いエンデイングが、マニアックな「悪女」から、わかりやすい「悪女」として一般化することに寄与し、リタ・ヘイワースが、時代の女性性の象徴となることに一役買い、人気をあおったのだろう。

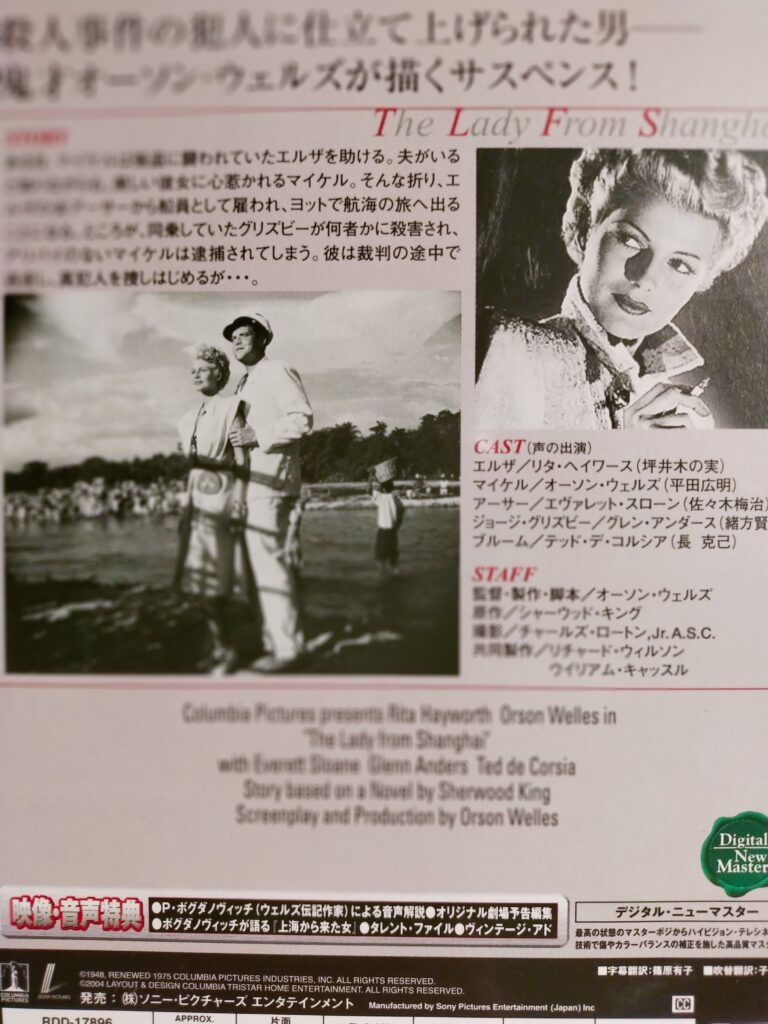

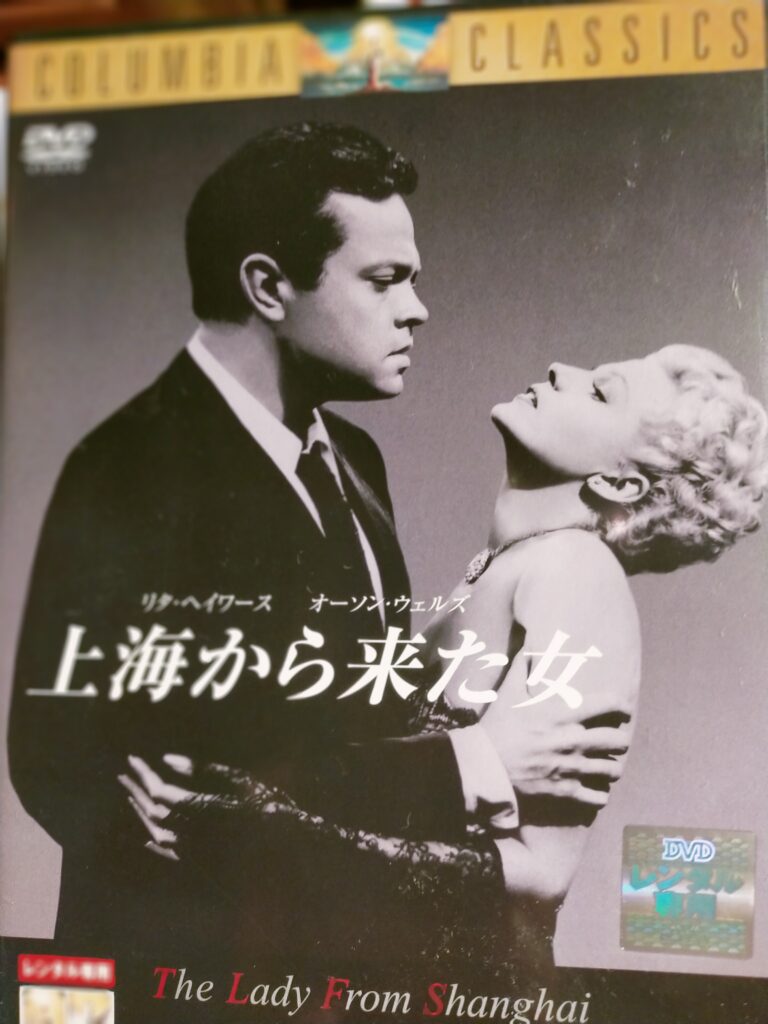

「上海から来た女」 1946年 オースン・ウエルズ監督 コロムビア

リタ・ヘイワースが、オーソン・ウエルズと結婚していた時に作られた作品がこれ。

天才児にしてハリウッドの問題児、オーソン・ウエルズがやっと実現させた、4本目の長編劇映画である。

「オーソン・ウエルズ偽自伝」(バーバラ・リーミング著 1991年文芸春秋社刊)という、ウエルズの評伝がある。

「上海から来た女」を見るにあたって、本書を紐解き、リタとオーソンに関する部分のみ拾い読みしようと手に取った。

だが、あまりに面白いので、二人が出会った1942年から、1948年の両者の離婚まで細大漏らさず読み進めてしまった。

その間、オーソンは、2本目の作品「偉大なアンバースン家の人々」が本人の意向にかかわらず、(契約によって)撮影所により再編集され激高したり、南米で長期ロケしながら未完成に終わった次作「すべて真実」の撮影済みフィルムの権利関係でゴタゴタしたり。

やがてコロムビアのタイクーン、ハリー・コーンの援助により「上海から来た女」を製作することになるのだった。

「偽自伝」が面白いのは、内容(破天荒なウエルズの行状と、彼を恐れ、対立し、押し込めようとする撮影所などの外部勢力)が面白いうえに、著者(と訳者)の簡潔で的を得た構成(と筆致)が、またいい。

「偽自伝」から、1942年から48年までの、オーソンとリタに関する記述を書き出してみる。

オーソンがリタにアプローチした1942年当時、リタはヴィクター・マチュアと熱い中だった。

『リタを電話口に出すまで5週間かかった』、『でも、いったん電話に答えてくれたら、もうその夜から外で会ってくれた』(「偽自伝」P276)とオーソンは述べる。

オースン・ウエルズは雑誌で見たリタ・ヘイワースに一目ぼれし、周囲には結婚すると漏らすほどだったという。

[『(リタは)異常なほどの傷つきやすさと、飾り気のまったくない性格を備えていて、その点にオーソンは我を忘れて引き込まれていった』(同書P276)

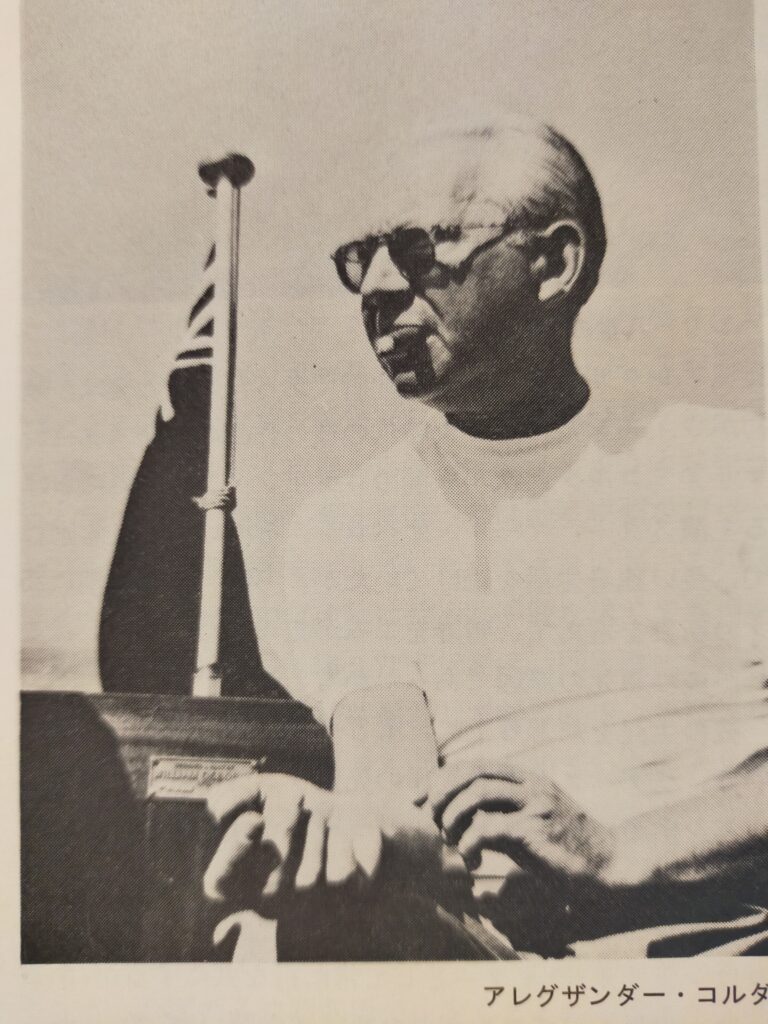

オーソンとリタが付き合い始めたころ、オーソンはデイズニーと提携した「星の王子さま」、イギリスのアレクサンダー・コルダ製作による「戦争と平和」の企画があったが、どちらも実現はしなかった。

オーソンの生涯に、累々と発生した、未完成のままだったり、実現しなかった企画のひとつだった。

RKOは、オーソンと契約していた3本の映画(「市民ケーン」「偉大なアンバーソン家の人々」ともう1本)の3本目は、たとえキャンセル料を払ってでもオーソンには撮らせたくなかった。

1943年9月、リタ主演の「カバーガール」撮影中、二人は結婚届を提出した。

立会人はオーソンの盟友、ジョセフ・コットン夫妻他だった。

1944年3月、リタは妊娠した。

リタは、オーソンの話に懸命に耳を傾け、また政治志向のオーソンを支えようとした。

オーソンはこのようなリタを愛した。

が、一方で、映画、演劇、ラジオ、新聞コラム、大学映画学科での講演などで多忙なオーソンは、しばし自宅を離れ、仕事の合間には、女性との関係が、独身時代同様に途切れなかった。

オーソンが信頼していた秘書のシフラ・ハランが、回想する。

『(私は)リタに対しては、オーソンの浮気を悟らせないよう精一杯の努力をした。』

『リタは可愛くて、美しくて、チャーミングで、気持ちが優しかった。一緒にベッドに入らないことには相手の愛情が信じられないという女の一人だったの』(「偽自伝」P309)。

1944年12月長女レベッカ誕生。

ルーズベルトの選挙応援で長期不在だったオーソンは、この時期ジュデイ・ガーランドとも浮名を流した。

1945年9月、インターナショナルピクチュアズという映画会社がオーソンに「ストレンジャー」の監督をオファー。オーソン3作目の監督作品となった。

ハリウッドでの信頼回復(予算とスケジュールの厳守、わかりやすい内容)を第一目標に臨んだオーソンは、当時、自身の浮気のためリタによって自宅から追い出されていたが、かえってスタジオのスイートルームに泊まり込み、仕事の合間に女性を連れ込んだ。

リタは「ギルダ」の撮影に入っていた。

また、この時期に上演されたオーソン演出の舞台劇「80日間世界一周」は、観客には好評だったものの批評が芳しくなく、収支的には大損害だった。

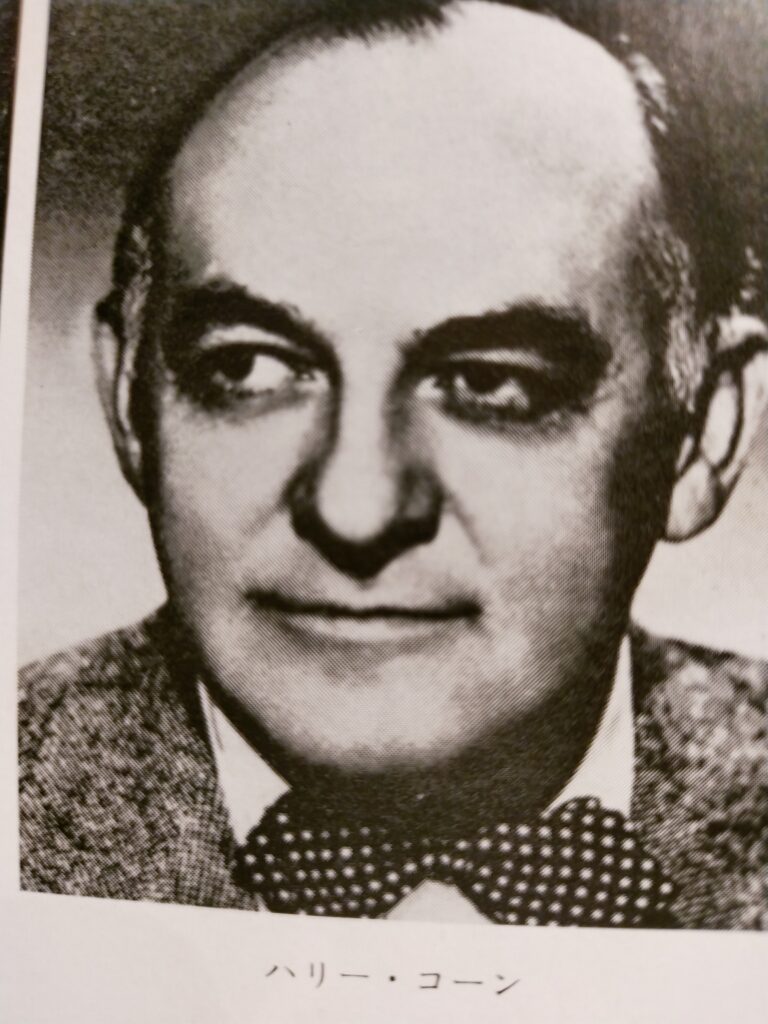

赤字補填のため、オーソンはコロムビアのタイクーン、ハリー・コーンから25000ドルを借りた。

ハリー・コーンは、東欧系ユダヤ人移民の家庭に生まれ、成功してからは机にムッソリーニのサイン入り肖像画を置き、マフィアの友人がいる、典型的な旧世代のタイクーンだった。

「偽自伝」には、『スターを夢見る新進女優の口にペーパーナイフを突っ込んで歯並びを調べると、唾液で濡れたそのペーパーナイフで今度はスカートをめくりあげ太腿を検分するという男だった』(同書P277)とハリー・コーンの実像が活写されている。

『(コーンの)リタに対する所有欲はすさまじかった』(おなじくP277)とも。

1946年、オーソンは、25000ドルを用立ててくれたコーンとの約束により、「上海から来た女」を製作した。

以上、長々と、「オーソン・ウエルズ偽自伝」から引用してしまった。

ここまで「偽自伝」を読んでから「上海から来た女」を鑑賞した。

「上海から来た女」は、前作「ストレンジャー」の、わかりやすい結末と納得のゆく人物像による物語ではなく、明らかに「市民ケーン」的な作品だった。

というのは、何よりオーソン自身の個性と好みが優先された映画だからである。

オーソン・ウエルズは豊かな個性と知性、知識に彩られている人物だ。

豊富な文学的知識に彩られた『哲学的』ともいえるナレーションを自身の声で行うことができる。

また、映画に於いて、特徴的、実験的な画面構成を創出でき、またそのための撮影技法を撮影監督とともに作り出せる。

「市民ケーン」の場合では、さらにこけおどしの権威主義に対するオチョクリを堂々と繰り広げてみせた。

まさに自他ともに認める、アメリカ芸能界の風雲児にして反逆児だった。

本人は、芸能人としての自らの評価だけには満足せず、一時期本気で政界(民主党系)に進出しようと考えてもいたようだったが。

更に「上海から来た女」では、ブレヒトに影響された、『異化効果』が取り入れられている。

これはオーソンがかつて企画して実現しなかった、ブレヒト作の舞台「ガリレオ」への思いからだといわれている。

『オーソンは、(中略)俳優が役柄から自分を切り離し、同時にそれによって観客に感情移入を起こさせないというブレヒトの演劇理論の中心原理を極めて巧妙に応用した映画を作ったのだ』(「偽自伝」P349)

全編、野心満々の若きオーソン・ウェルズのナレーションに彩られたこの作品は、『異化効果』実現のために、納得のゆくストーリーテリングの代わりに、突発的なシチュエーションと、唐突で非説明的な象徴的なセリフをちりばめた。

そのために、映像はショッキングなものであり、悪夢的な状況をなぞってはいたものの、観客に納得のゆく説明は行われなかった。

『オーソンが心配していた通り、コーンには(この)映画が理解できなかった』(「偽自伝」P349)。

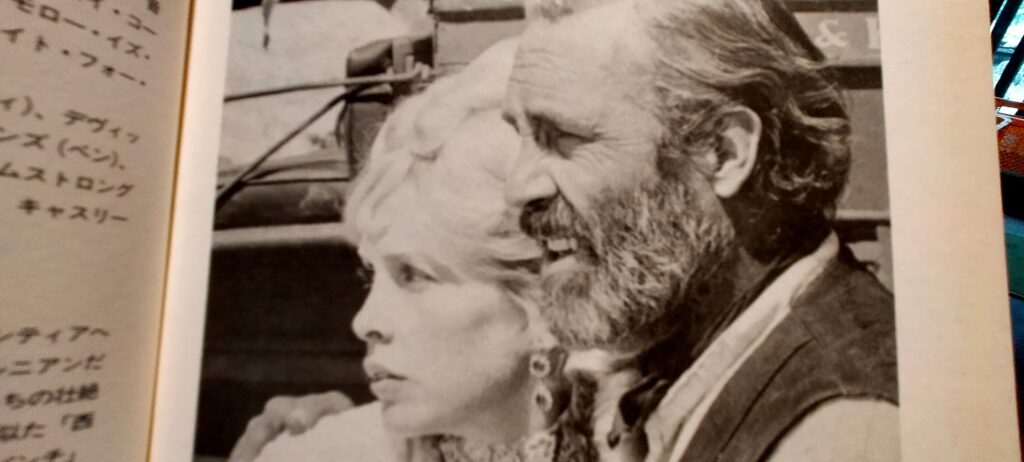

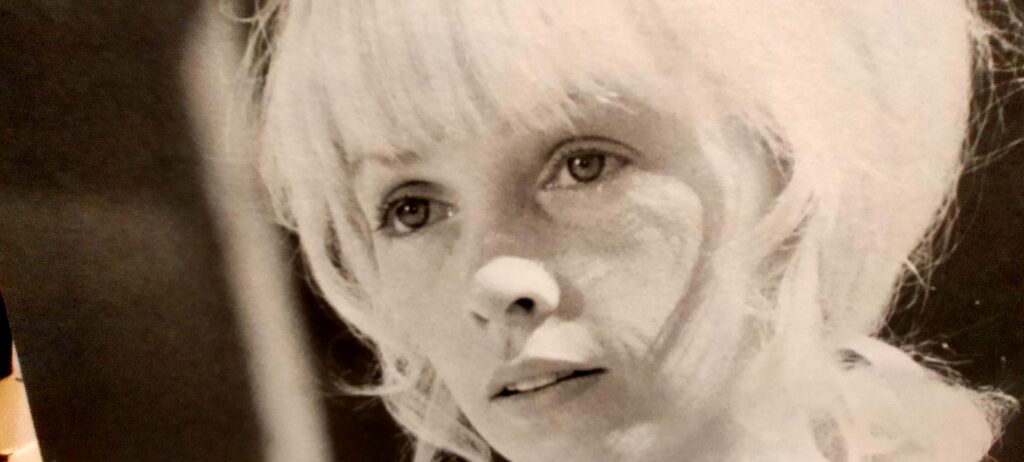

オーソンは、主演を演じる当時の妻リタ・ヘイワースの豊かな茶髪を金髪ショートヘアにさせ、全盛を誇ったプロポーションは、アカプルコの海で日光浴する短い場面での水着姿とヨット上でのショートパンツ姿のカットに留めた。

アカプルコの夜景をバックに、白いドレスのすそを翻して逢引きに向かうリタの夢幻のようなカットはあったが。

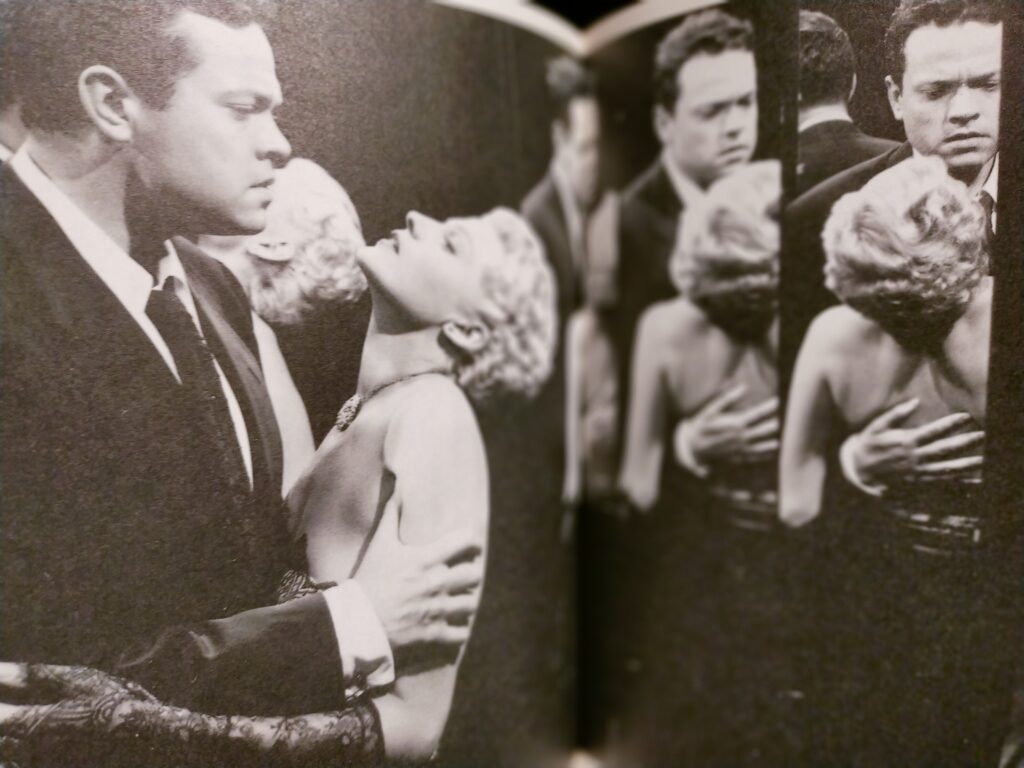

そしてこの作品のハイライトは、これまで多く語られているように、ラストに近く、チャイナタウンの京劇のシーンから、遊園地のマジックミラーに主要人物が集まる場面である。

数々の映画で引用されることになった、多面の鏡に映る多面の人物の描写。

特に敵役の弁護士(リタ演じるエルザの夫)が10面以上もの鏡に映る姿で突然登場するシーンの斬新さ!

この人物の怪物性、異常さをこの上もなく映像的に表現した場面で、見ていて思わず声が出た。

発砲により、鏡が割れ、人物が虚空から現実に戻るシーンも象徴的。

画面左に横たわったリタ演じる悪女の死にざまを見る突き放したカメラ。

どれも鮮烈だった。

この鏡の間のシーンは、オーソンがこの作品で表現したかった『異化効果』のための技法であろうが、一方で「市民ケーン」のかなめの場面(幼いケーンが母のもとから連れ子なる場面や、功成り名を遂げたケーンが妻に見放される場面など)で使われた、当時の実験的なパンフォーカス撮影のように、作品の中核をなす技法である。

「市民ケーン」のパンフォーカス、「上海から来た女」の鏡の間は、オーソン・ウエルズが映画史に残した永遠の記憶であり、爪痕である。

本作におけるリタ・ヘイワースは、『スタイルの良さ』という最終兵器を懐に秘めた、『演技する女優』という存在によくトライしていた。

彼女が演劇出身者的な『演技派女優』となることは終生なかった。

リタ53歳の時のフランス映画「渚の果てにこの愛を」での、出奔した息子をスペインのドライブインで待つ母親役を見ても、その誠実で女性的、人間的なありのままの姿以上の演技はなしえていない。

ということは、「上海から来た女」が彼女の最高作だったのではないかと思われる。