角川シネマ有楽町で3週間にわたり、「ルイス・ブニュエル監督特集上映・男と女」があったので行ってきました。

今回、デジタルリマスター版で、ブニュエル最晩年の6作品がセレクトされました。

上映作品は、ジャンヌ・モローがストッキングを脱いだり履いたりする「小間使いの日記」(1964年)、カトリーヌ・ドヌーブの顔に泥をぶつけて世界的ヒットになった「昼顔」(1967年)、ドヌーブに義足の娘を演じさせた「哀しみのトリスターナ」(1970年)、ブニュエルが再び自由な境地へはばたいた「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」(1972年)、支離滅裂なオムニバス「自由の幻想」(1974年)、遺作ながら一切枯れることなく二人の若い美人女優(キャロル・ブーケ、アンヘラ・モリーナの二人一役)を追いかけまわした「欲望のあいまいな対象」(1977年)。

今回は未見の2作、「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」と「欲望のあいまいな対象」を観ました。

有楽町と角川シネマ

角川シネマ有楽町は、有楽町駅前のビックカメラが入っているビルの8階にあります。

普段はミニシアター的な封切館なのでしょうか。

シックなロビーとゆったりとした座席を持つ映画館です。

制服を着たモギリのお姉さんから切符を買い、座席指定をして入場します。

座席が配置と床の勾配がとても見やすい劇場です。

有楽町駅周辺には、松竹や東宝の本社が入ったビルがあります。

また、駅前の交通会館というビルには北海道をはじめ各県の物産アンテナショップがひしめいており、帰りに寄るのが楽しみです。

ブニュエルとステファーヌ・オードラン、デルフィーヌ・セーリグ

ブニュエルは美人女優を使うのが好きです。

ドヌーブをはじめとする晩年作の出演女優には、ステファーヌ・オードラン、デルフィーヌ・セーリグ、ビユル・オジェ、モニカ・ヴィッティ、などがいます。

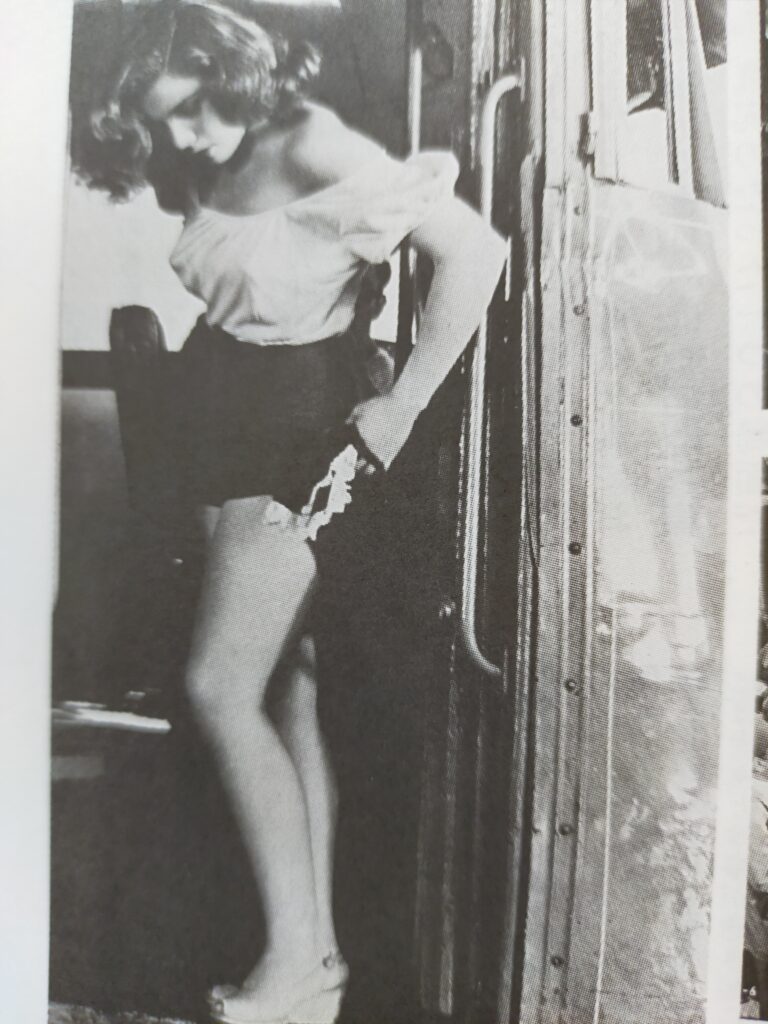

1961年の「ビリデイアナ」にはシルビア・ピナルという美人女優(「小間使いの日記」のジャンヌ・モローと同じく、屋敷に一人住み込んで主に付きまとわれる役で、ストッキングの脱着シーンはもちろんあり)が主演していました。

メキシコ時代のB級作品では「昇天峠」(1951年)のリリア・プラドという主演女優の美しさも特筆ものでした。

乗り合いバスの不条理な旅の物語でしたが、洪水にあってストップしたバスから降り立つときのきれいな足(もちろんブニュエルが演出)が忘れられません。

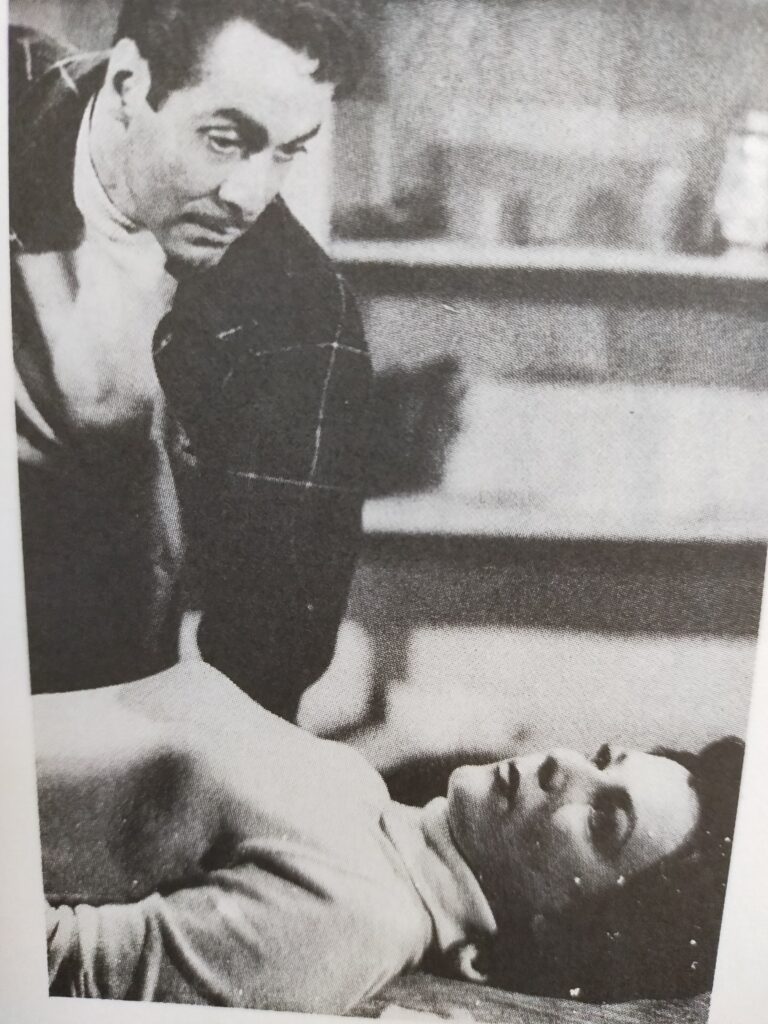

「忘れられた人々」(1950年)は社会の底辺の人々を描いた作品ですが、掃き溜めにツルの美少女が一人出てきます。

その少女が盲目の乞食に、足がきれいになると勧められて、牛乳で足を洗うシーンがありました。

「犯罪の試み」(1955年)では、生身の女性を脱却してマネキンに恋をした主人公が、ストッキングをはかせたマネキンを燃やしてその恋を成就させます。

これ、2000年代ではなく1950年代の映画です。

こう書いてくるとブニュエル映画がいかにフェテイシズムにこだわった、ありていにいえば変態的であるかがわかります。

別な言い方をすると、変態なのは、ブニュエルが糾弾してやまない、聖職者やブルジョワジーをはじめ、その他一般大衆、ということになりますが。

また、ブニュエルは、乞食だったり、小人や不具者だったり、をよく登場させます。

彼らは聖職者やブルジョワジーとは別の意味で堕落しており、だらしなかったり、同じ境遇のものをいじめたりします。

「忘れられた人々」にはスラムの不良少年たちが街角の物乞いをいじめるシーンがあります。

コロ付きの台に乗ってる〈いざり〉の物乞いを、不良少年がからかって台を奪い去って放置するのです。

シュルレアリストであり、反骨の映画作家にして危険人物・ブニュエルの真骨頂です。

現在では描写禁止のシーンです。

聖職者であろうが、ブルジョワであろうが、スラムの不良少年であろうが、乞食であろうが、すべからく人間は、だらしなく、貪欲で、残酷である、とブニュエルは喝破しています。

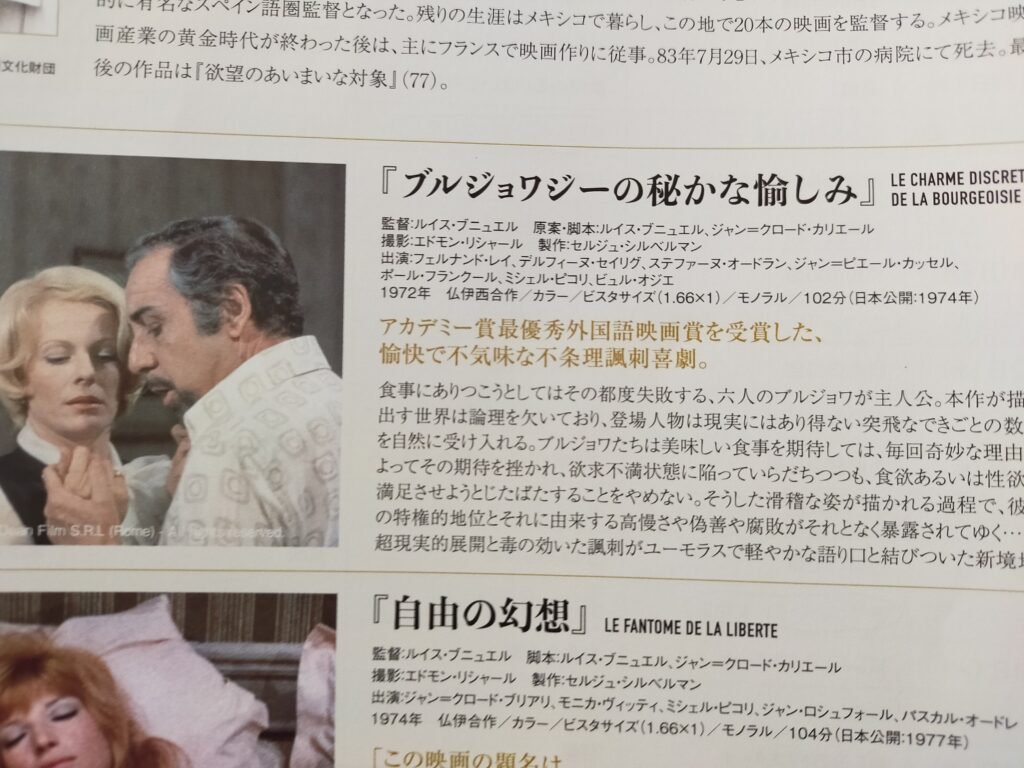

「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」はブルジョワたちが食事にありつこうとして、なかなかありつけない姿を描いた作品です。

往年のよう〈尖った〉シーンは多くありません。

あらかじめ緊張感が緩んだような画面の中を、ヨーロッパの名優たちが右往左往しています。

その中で、ステファーヌ・オードランという女優さんが目立ってました。

オードランはヌーベルバーグのミューズの一人として「いとこ同志」(1959年)など、クロード・シャブロル作品の常連であり、シャブロルと結婚もして、その後別れてもいます。

ゴダールとアンナ・カリーナの関係に似ています。

シャブロル作品以外では「バペットの晩餐会」(1987年)に出ています。

この作品は出演時に55歳ですから息の長い女優さんです。

ステファーヌ・オードラン。

「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」の時はちょうど40歳になる勘定。

仲のいい上流階級人たちを招き、世話を焼くマダムを演じて、身のこなしがとてもいい感じ。

いっぺんでファンになりました。

親しみのある表情と気取りのないしぐさがいいですね。

さすがブニュエルはわかってます、単なる変態ではありません。

「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」のもう一人の主役級女優はデルフィーヌ・セーリグ。

「去年マリエンバートで」(1963年 アラン・レネ監督)に出ていた謎の美人です。

このアラン・レネ作品がデビュー作なんですね。

その後、トリュフォーやジャック・ドミーの作品に出ていて、なんとドン・シーゲル監督のアメリカ映画「ドラブル」(1974年)にも出ているんですね

観ましたよ「ドラブル」、リルタイムで。

いかんせん、彼女が出ていたことは覚えていないのが無念ですが。

セーリグは、ステファーヌ・オードランと同年齢とのことですが、セーリグの方が年上に見えますね。

クールで知的な美人のところもブニュエルさんの好みなんですが、品行方正のイメージが強い女優さんです。

本作ではもうちょっと暴れてもらって、上流階級のパロデイ化に貢献してもらってもよかったかもしれない、と思ったりして。

ブニュエルとキャロル・ブーケ、アンヘラ・モリーナ

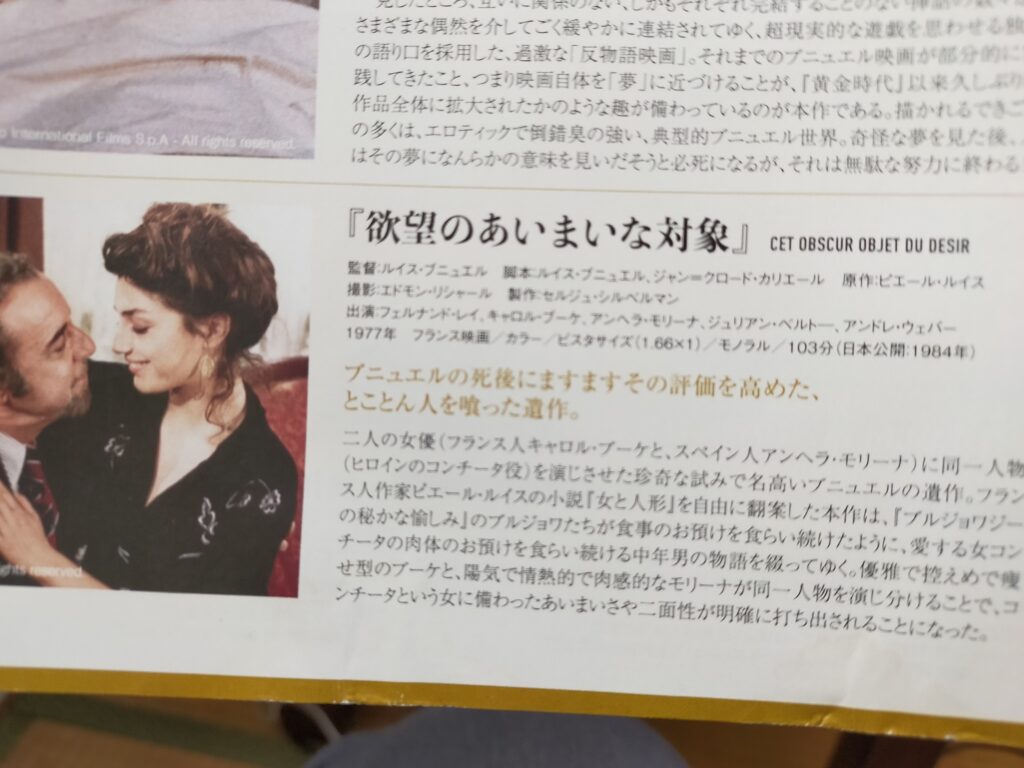

ブニュエル遺作の「欲望のあいまいな対象」。

「007ユアアイズオンリー」(1981年)でボンドガールを務めたフランスの美人女優、キャロル・ブーケのデヴュー作です。

スペインの女優で本作出演後に国際的な名声を得ることになるアンヘラ・モニーナがダブル主演です。

ヒロイン役をこの二人で演ずるという映画です。

二人一役ということは、シークエンスごとにヒロインが変わって登場することになります。

物語らしい流れを断ち切り、状況を「異化」したい、また「非日常化」したい、ブニュエルの意図を強烈に感じます。

本作も中年男の妄想と固執を主軸に、妄想の対象たる美女が絡み、物語が思うように進展しないまま、時々突拍子もない出来事が起こる、というブニュエルワールドが展開するのですが、いつもの強烈なフェテイズムだったり、聖職者やブルジョワへの罵倒がやや影を潜めていたような気がするのです。

ブニュエルの変態度数が若干マイルドだったような・・・。

いつもはブニュエルの、妄執、迷路、不条理、反権威、フェテイズムの描写にニンマリとするであろう観客たちも、この作品ではそんな辛気臭いことは置いといて、華やかな主演女優たちの登場シーンに酔いしれたのではないでしょうか。

おっさんの妄執にかかづり合うには、主演の二人はあまりに若く、魅力的過ぎました。

キャロル・ブーケとアンヘラ・モニーナの若さと美しさにに乾杯です。

ジャンヌ・モロー、カトリーヌ・ドヌーブといった既存の大女優を掌中の珠とし、自らの「ワールド」に取り込んだ実績を持つブニュエルですが、最晩年の本作においては、女優たちが己の魅力をブニュエルの「枠」を超えて発散し始めていたようです。

この傾向は、「ブルジョワジーの秘かな愉しみ」のステファーヌ・オードランあたりからすでに始まっていたような気がします。

いずれにしても魅力的なブニュエル作品の女優たちです。

帰りには、有楽町駅前にある交通会館のアンテナショップで、北海道や秋田の名産品をお土産に買って帰りました。