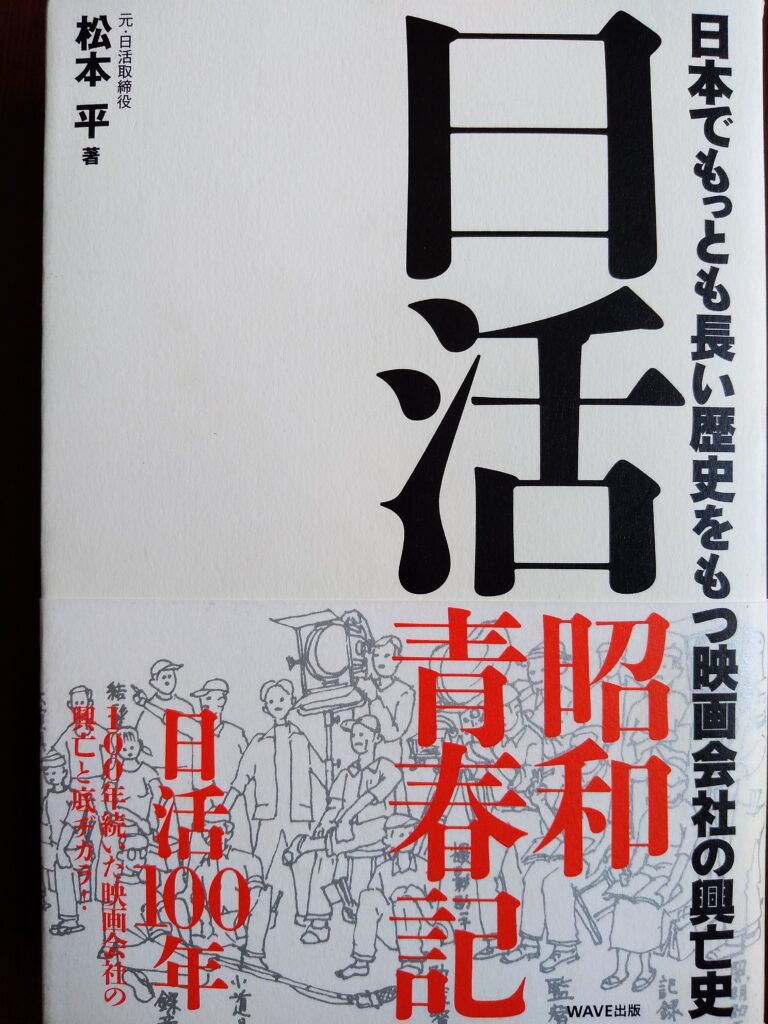

山小舎おじさんが好きな古本屋の映画コーナー。

600円で売っていた同書を買ってみました。

題名からは、よくある映画人の撮影所一代記で、スター達との交流を記したものかと思いきや、これまでの類書にはない内容で、引き込まれて読みました。

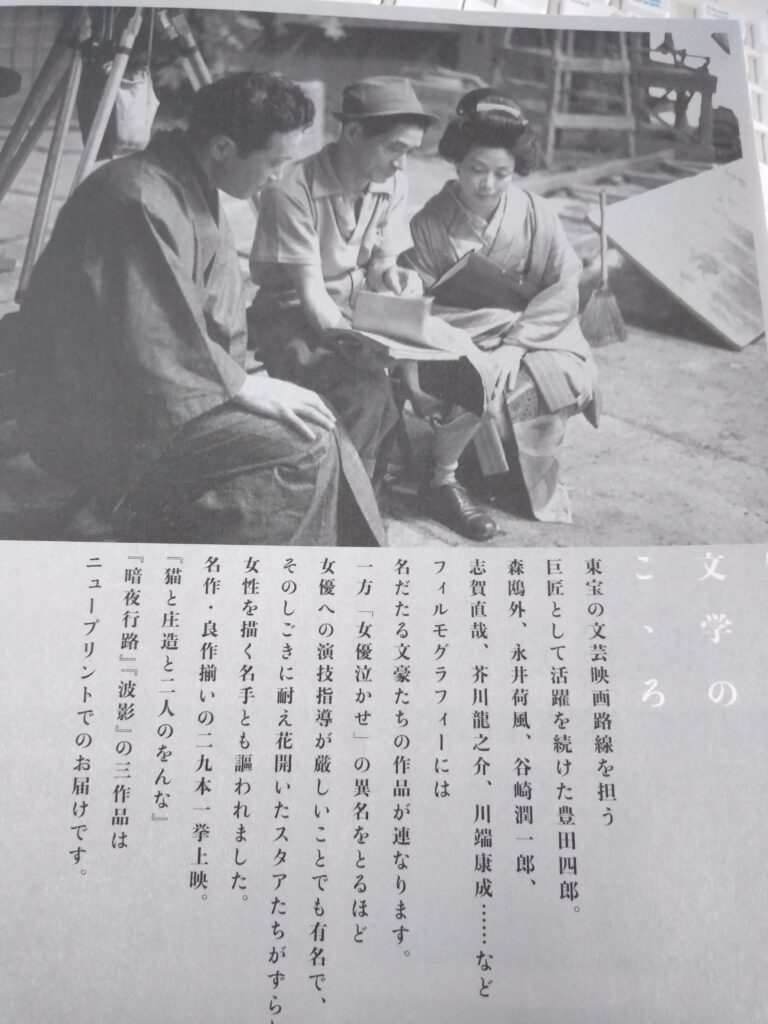

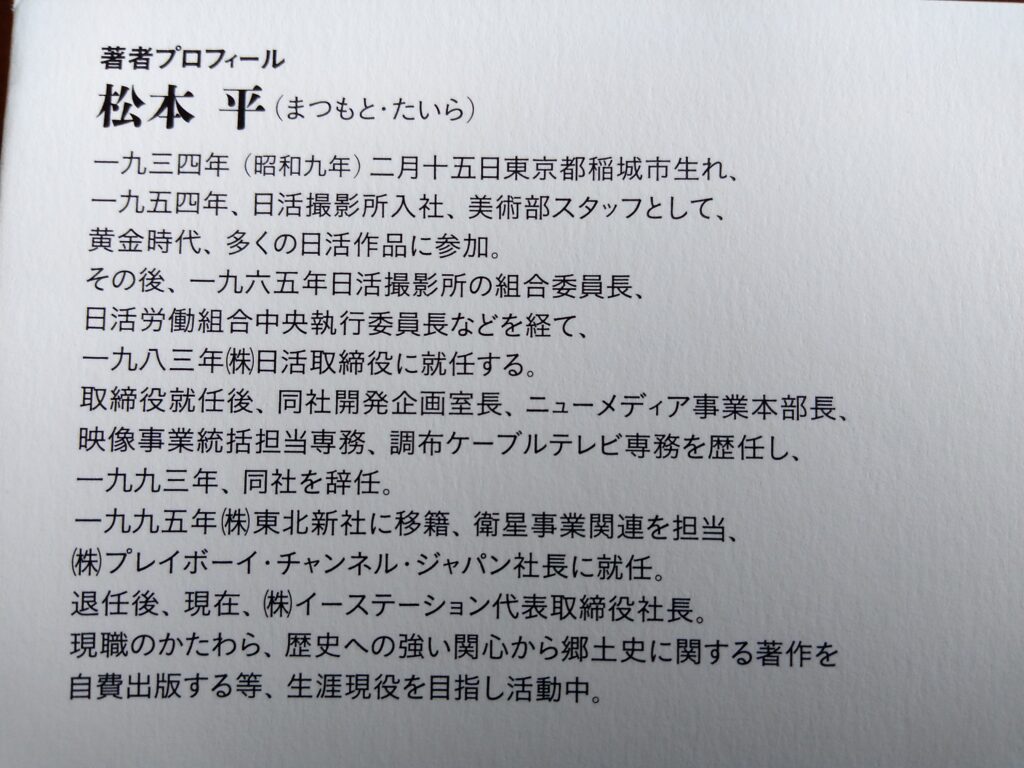

1954年に美術スタッフとして日活に入社した著者が、その後、組合員として、後に取締役としてかかわった、日活株式会社の記録です。

それも、株式会社としての日活の経済状況、経営状況の変遷の記録です。

映画会社の経営の流れを追った文献、記録はありそうでありません。

業界紙「キネマ旬報」では、瞬間瞬間の映画会社の業績は掲載されるものの、その分析、評価などには至らない印象があります。

「日活昭和青春期」は、組合員として経営者としてかかわった当事者が、当時の資料をもとに、当時の著者の思い、経営陣の思い、債権者側の思惑、社会情勢、他社(大映など)の状況を踏まえた数十年間の記録になっています。

そのむき出しの事実関係の流れは、著者と読者をして「映画産業とは何か?その宿痾とは?」という永遠の大命題を提起せしめます。

ではまず、本書の構成に沿って株式会社日活の変遷を追ってみましょう。

戦後の興隆期

戦時中の統制時代を興行会社として乗り切った日活は、戦後、GHQと社長堀久作のコネにより、アメリカ映画の独占配給により財を成した。

この間、全国の主要都市の一等地に、直営館を建設してゆく。

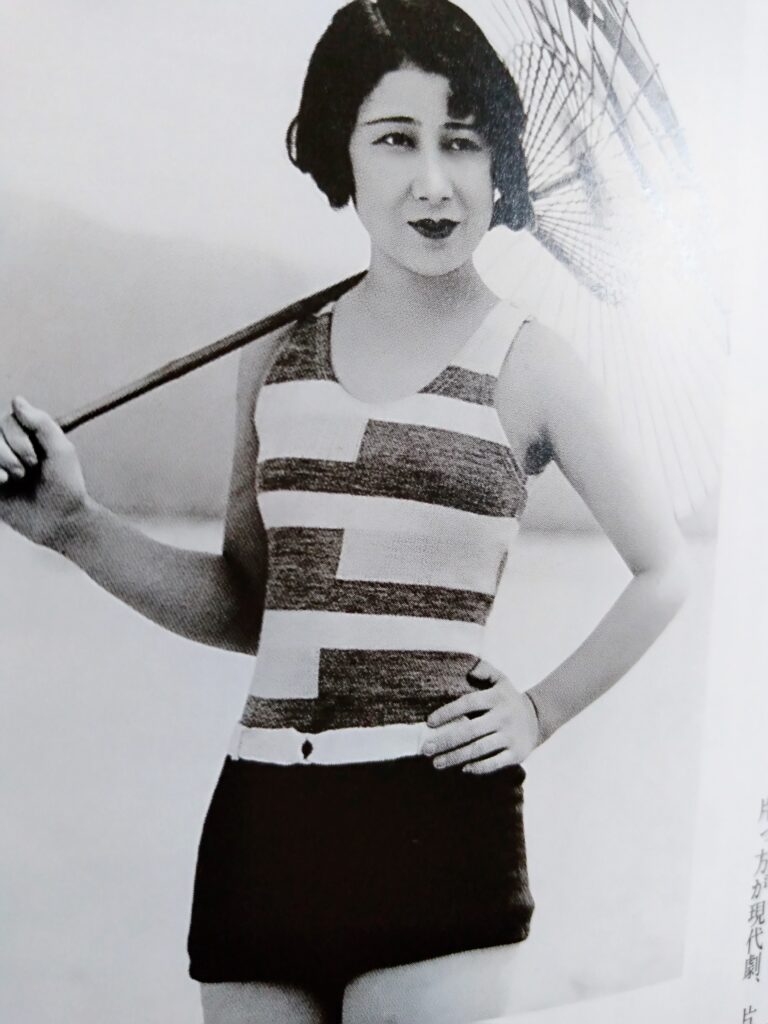

やがて1958年に映画入場者数ピークとなる時代を迎えて、興行会社日活は映画制作への進出を模索するが、新東宝との合併案がとん挫する中で、自前の映画制作に舵を切る。

堀社長にとってはあくまで「儲かる事業」としての映画制作・配給に興味があった。

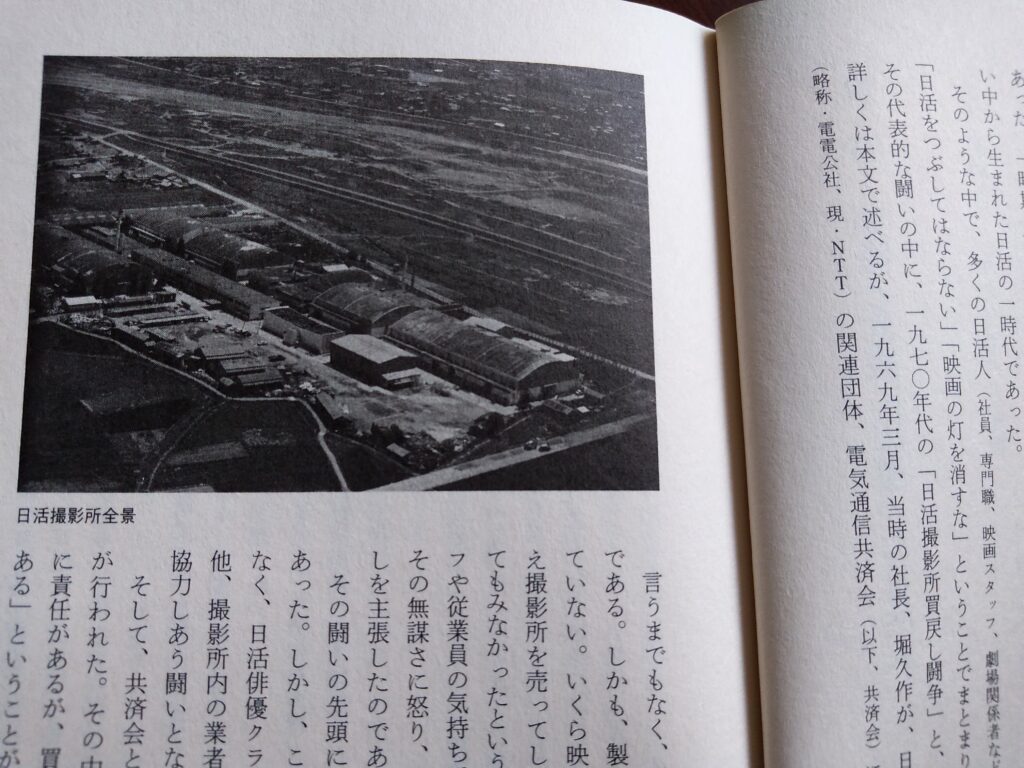

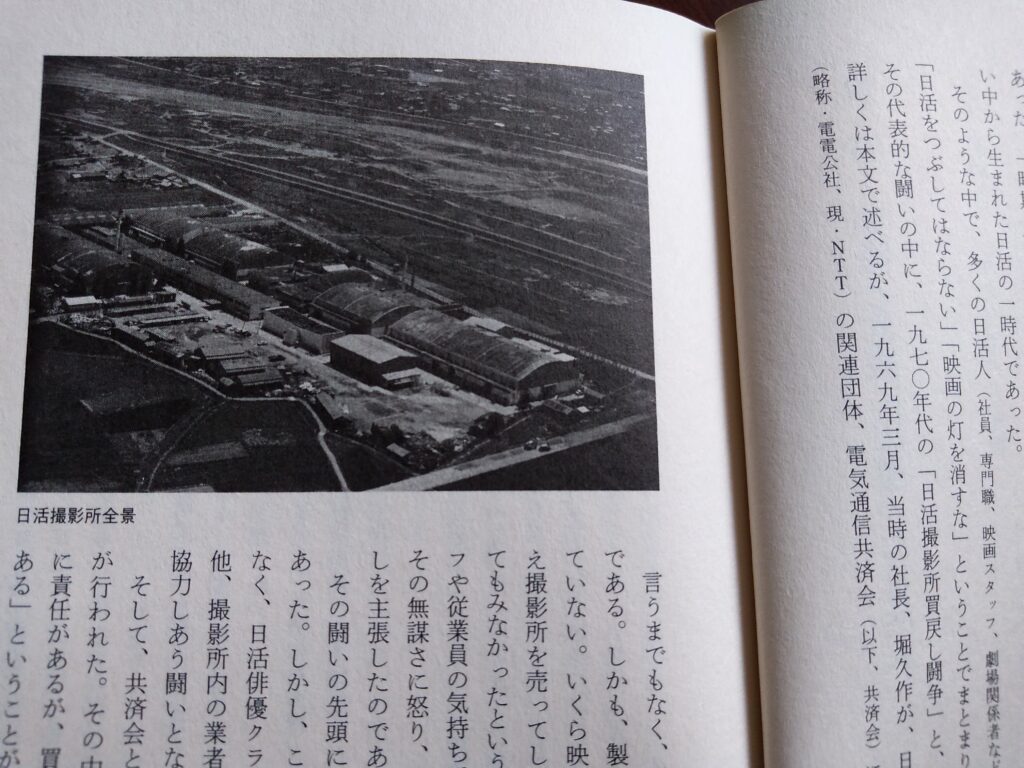

1954年に調布の布田に、最新式の撮影所を作り上げ、製作を開始。

映画制作事業が軌道に乗ったのは、1956年の太陽族映画のヒットから。

続いて裕次郎映画と渡り鳥シリーズがヒットし、1962年には日活の経営状況がその頂点を迎えた。

収益は堀社長が目指す「総合レジャー産業・日活」実現のため、ホテル、ゴルフ場、スポーツセンターなどの買収、建設に投資された。

衰退期と対策

本業の映画部門の収益に陰りを見え始めえたのは早くも1963年のことだった。

翌64年度決算からは、株式会社日活としての営業利益、経常利益は、ともに赤字となり、以降その傾向が続く。

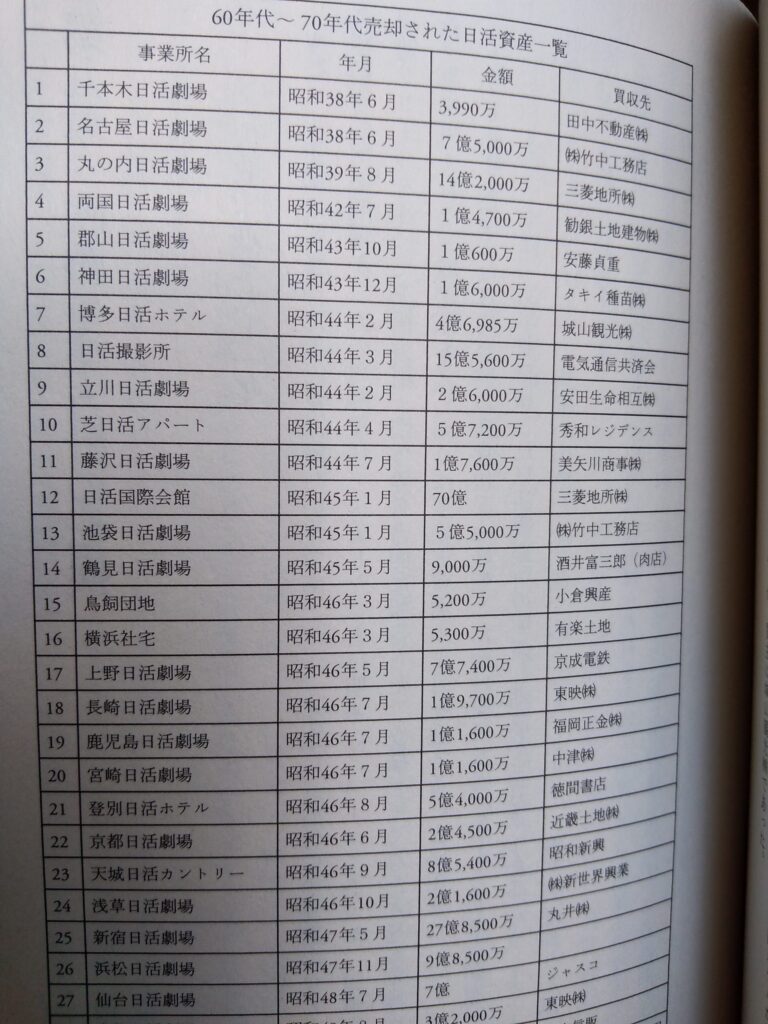

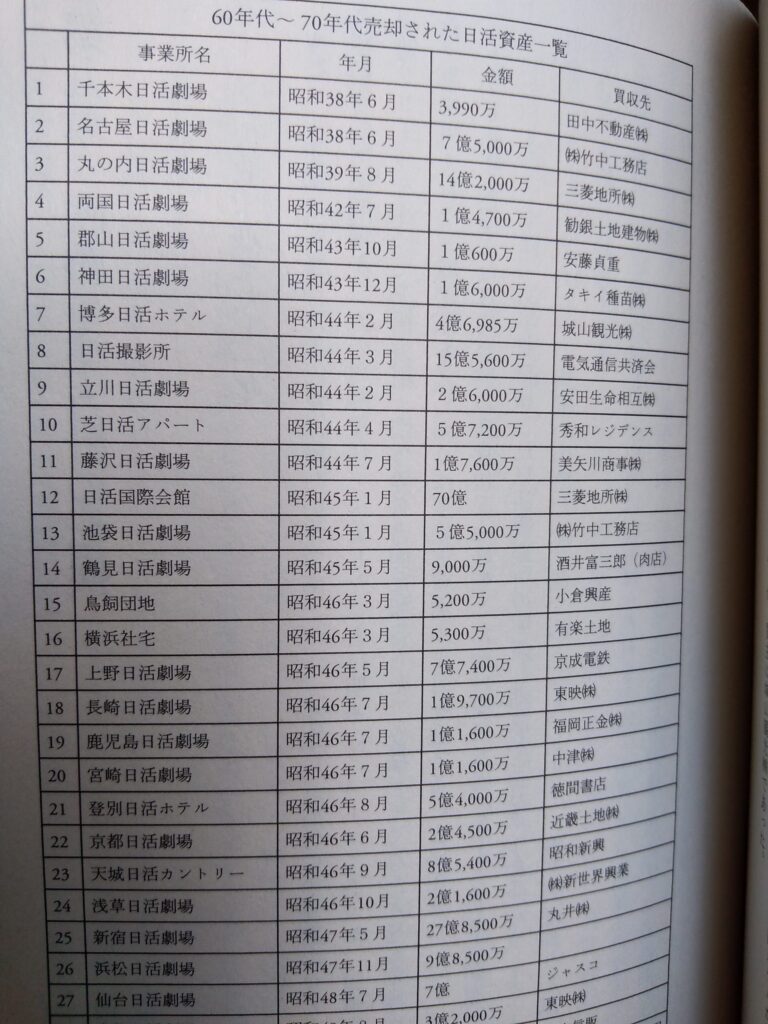

堀社長の対応は、丸の内日活など資産価値のある直営館の売却による赤字補填策。

ちなみに1964年の配給収益そのものは54億円と、東映に次ぐ業界2位だったにもかかわらず、資産売却による損失の補填を急ぐ。

1960年代から70年代にかけて、日活の損益は赤字続きとなるが、会社の対応は、直営館、ホテルなどの資産売却による補填が主なものとなる。

これらは同時に収入の逓減という効果を生むことになる。

1962年には撮影所に契約者労組が結成される。

希望退職が募られ、撮影所合理化を巡って、会社と組合の攻防が始まる。

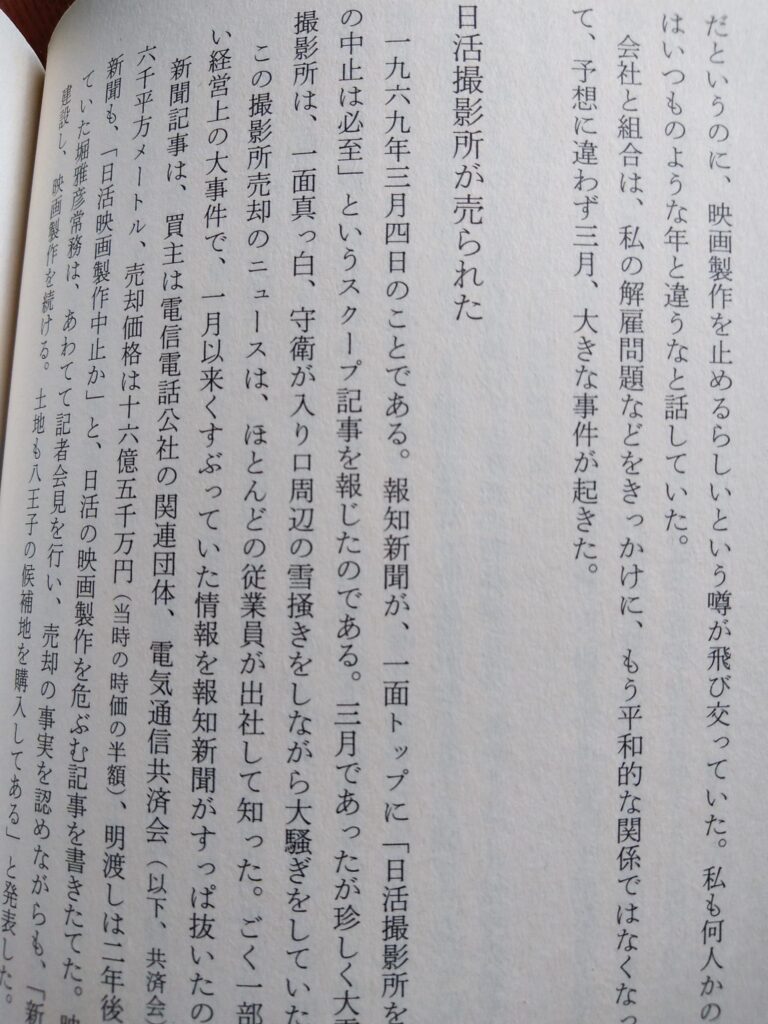

1969年には映画制作会社の本丸ともいえる、調布の撮影所が堀社長により売却される。

売却先は当時の電電公社の関連会社で、社員寮の用地目的。

売却額は時価の半値の約16億円。

この間、映画制作は継続しており、撮影所の明け渡しには至らず、買主と会社、組合の三者協議が続けられる。

1970年には同じく経営悪化していた大映と、配給・興行部門を統一して経費節減を狙う、ダイニチ映配を設立。

大映作品と日活作品を共同で配給・公開し始めるが、ダイニチ映配自体の収益がやっとトントンで、肝心の大映、日活に回るまでの収益はなかったため、翌年には事業撤退した。

1971年には堀久作社長が退陣。

跡を継いだ息子の雅彦も74年に退陣し、堀一族の支配体制が終焉。

その後を根本組合委員長が継いで新社長に就任。

以降、組合の幹部がそのまま会社の経営者となることが多くなる。

1971年、撮影所人員の活用方策として、低予算の映画制作を模索。

ロマンポルノと呼ばれる低予算映画の制作を開始する。

1977年期の決算では、営業収益1億5千万の赤字、経常収益11億の赤字、累損に至っては90億円を突破した。

会社倒産と再生

1977年、裁判上の和解により、32億円で調布の撮影所を買戻す。

買戻し代金の捻出は、撮影所敷地の半分を不動産会社に売却することによった。

1978年、増資とその後の減資で発生する減資差益によって累損を解消した。

累損解消により株価が上昇。

後に提携する紳士服会社など新たな出資者が現れ、表面上の業績が上向いた。

ホテル、ゴルフ場などのレジャー産業、ケーブルテレビ、ビデオレンタルなど事業の多角化を推進。

1988年、ロマンポルノ制作から撤退。

映画部門は一般映画と大作路線を模索するも損益の改善なく推移。

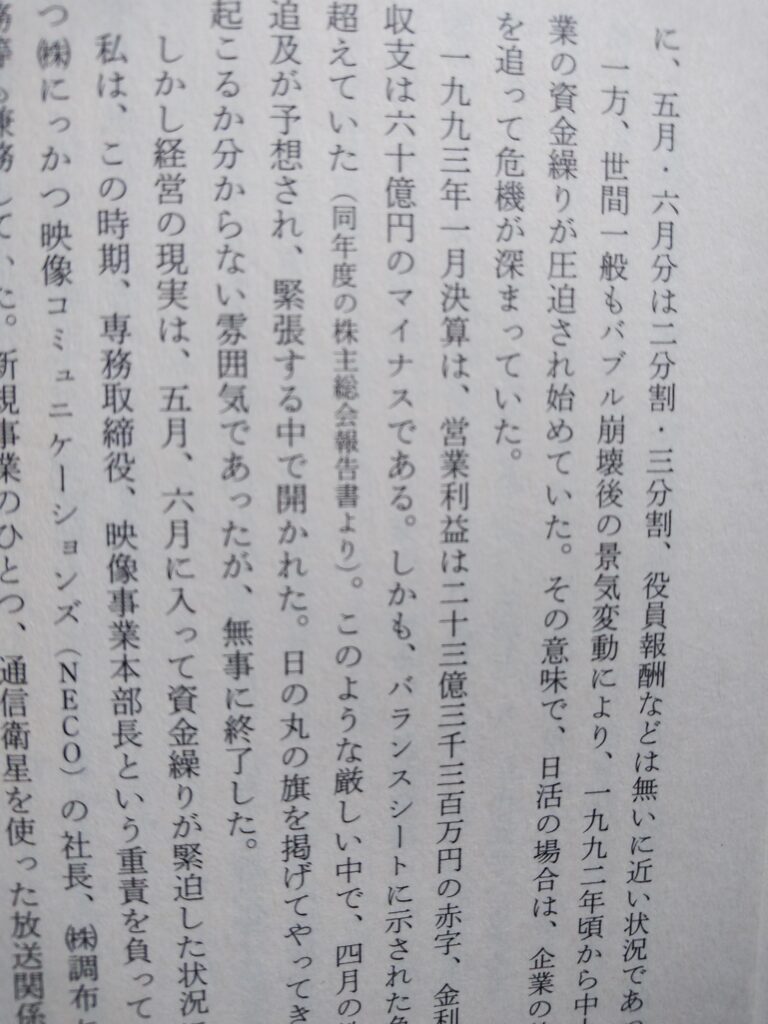

90年代になりバブル崩壊とともに資金繰りが困難となる。

1993年会社更生法を申請して株式会社日活が倒産。

会社更生法とは、破産など清算型とは異なる再生型の倒産で、倒産会社は事業を継続しつつ一方で債務の返済を棚上げするという、強力な「社会立法」的な色合いを持つ法律といわれる。

会社更生法が裁判所によって認可されるには、申請する企業が、強力な公共性を帯びているか、または、当該企業の廃止によって相当な社会的損失が予測されることが要件となる。

まさに「映画撮影所とは、映画制作という特殊技能を有する専門スタッフを長い年月をかけて涵養しなければ成り立たないものであり、一旦清算後には、一朝一夕に再現できるものではない」ことが、裁判所にも認められた事例となった。

それが会社倒産時のことだったのは残念だが。

閑話休題

いやあ、映画産業の興隆と衰退という大河ドラマを見ているようでした。

大河ドラマというより、生々しい記録映画かな。

そこには、著者も整理しきれていない歴史の深層が内在しています。

書けなかったことも多々あったと思います。

産業としての映画の衰退は現実です。

外野からかつての経営者達に茶々を入れることは差し控えます。

山小舎おじさんが小学生時代を過ごした、北海道旭川市にも日活の映画館がありました。

小屋の正面に裕次郎、旭など数人の顔写真(絵)の看板が掲げられていたのを思い出します。

いつの間にか映画上映がほぼデータ化されたように、技術革新と消費者のし好の変化により、状況はガラッと変わるものです。

今から70年も前、映画撮影所という1000人規模の事業を展開していた時代の物語として歴史的な記録となるべき本です。

今後に残しておきたいものです。

その際、未来の読者と、この本を結びつけるものがあるとしたら、撮影所が生んだ数々の映画作品がそれでしょう。

あっ、その時には「映画」などという名称はすたれているのでしょうね。

「ソフト」、といわなければだめですね。