世の中は緊急事態下です。

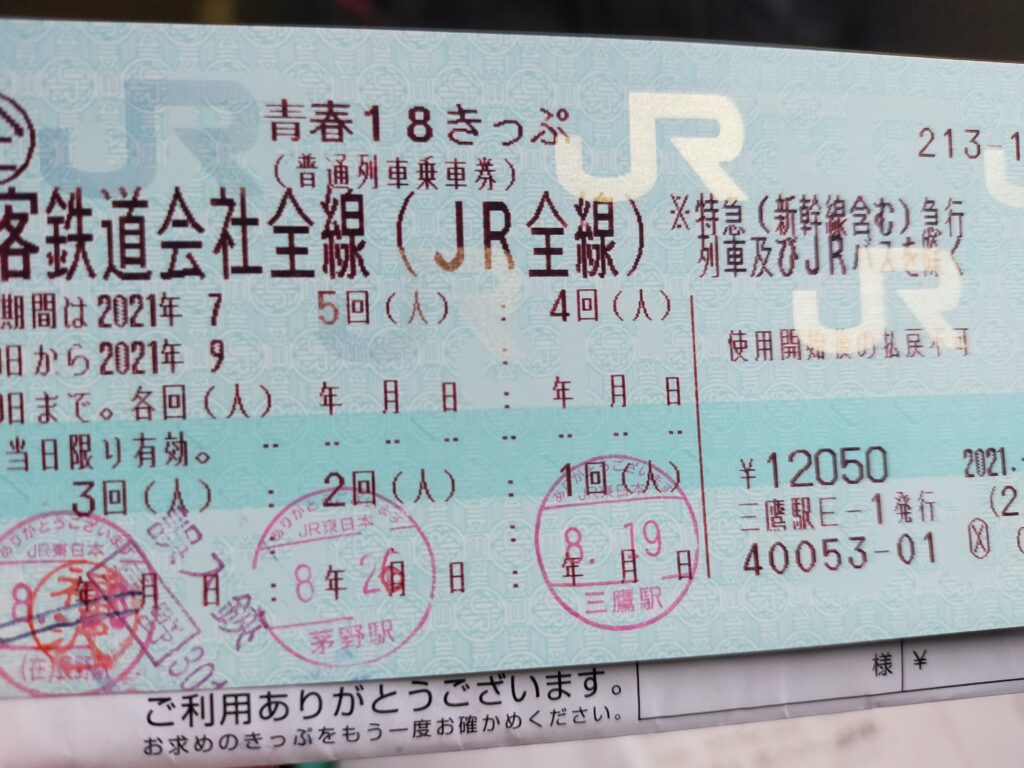

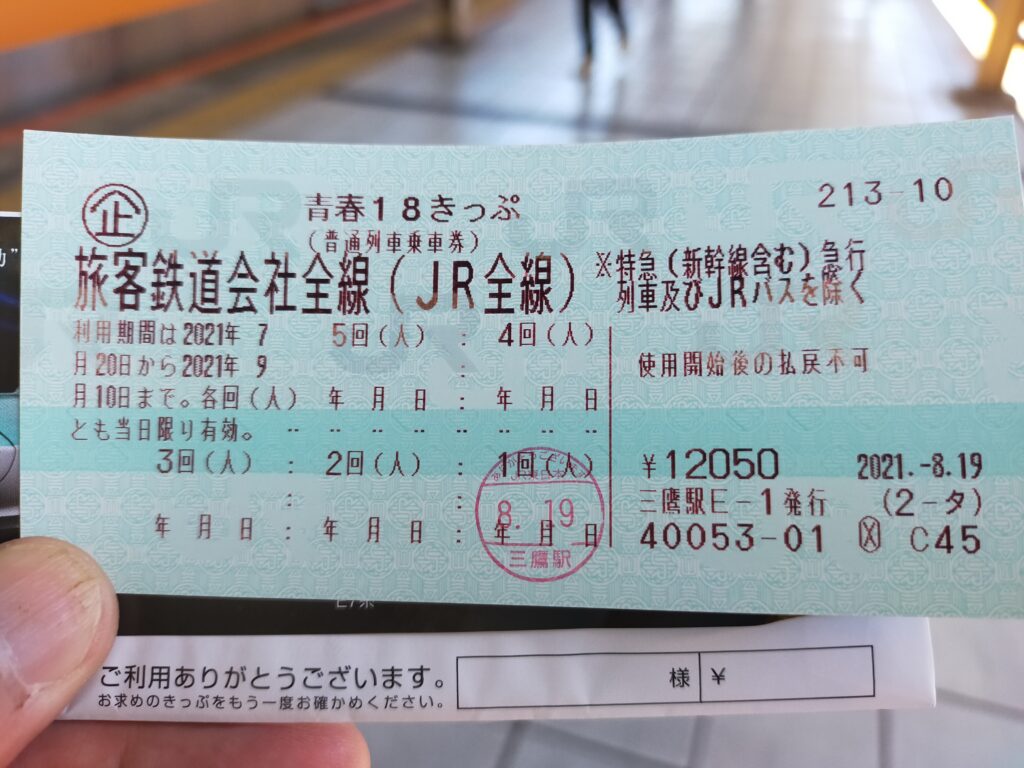

一方、わが青春18きっぷの有効期限は9月10日までです。

有効期限切れ当日、満を持して飯田線の旅を決行しました。

茅野から伊那新町まで 飯田線不通区間を突破

07:33茅野発の普通列車で岡谷まで行きます。

茅野にこんなに高校生がいたんだ!というほどの人がホームを埋め尽くします。

地元の高校生たちの距離感は微妙です。

混んだ車内とはいえ、リュックは背中にしょったままで、SUICAをカバンにぶら下げたままの姿の彼らは、だからこそ他人との距離感には敏感であるようです。

決して都会の満員電車のように互いに密着しません。

それがヒトとしての本来の感覚のなせるものか、混雑になれない地方人の臆病がなせる業なのかはわかりません。あっ、ソーシャルデイスタンスだったのか!?そうか。

中央西線に乗り換えのために岡谷で下車。

岡谷は中央東線と西線の分岐点。

人の流れの主流は東線で、岡谷から塩尻へ最短距離で向かいます。

特急あずさもこちらを通ります。

一方、中央西線は辰野で飯田線と結んでから塩尻へ向かいます。

中央西線の辰野・塩尻間は峠越えの路線ですが、昨今の大雨で線路が土砂に覆われ、一時不通になっていました。

同時に辰野町内の飯田線が、天竜川にかかる鉄橋が雨で痛み、辰野駅と伊那新町駅の間が、現在も不通になっています。

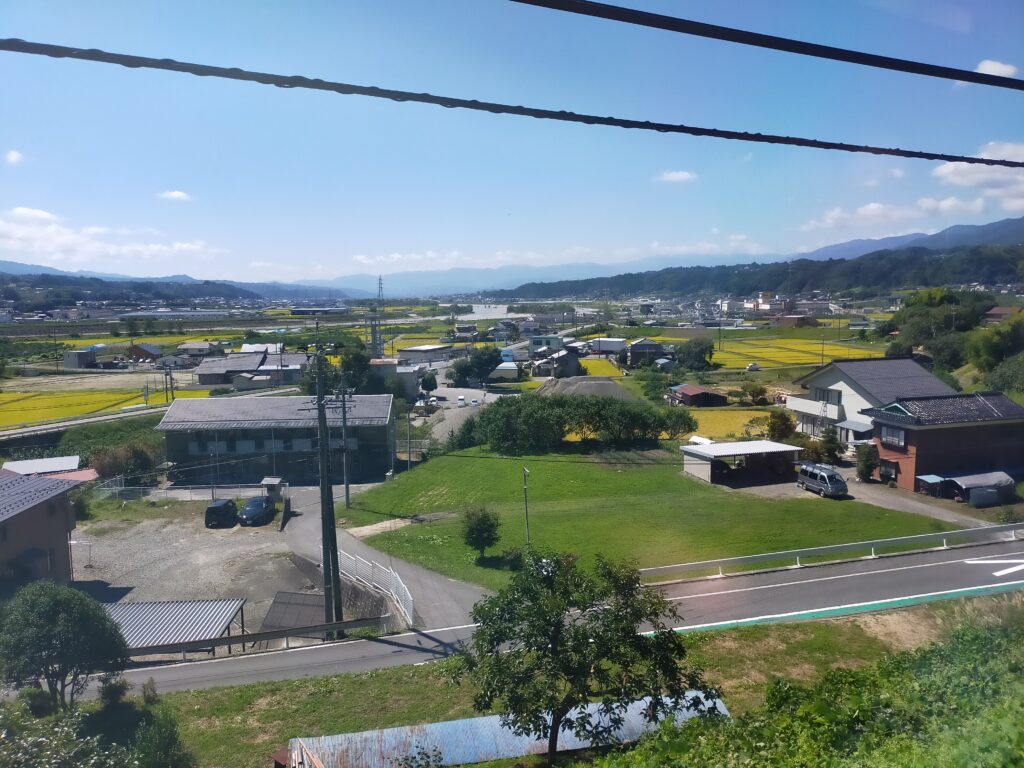

中央西線は初めて乗りましたが、天竜川沿いの絶景があったり、純農村風景が見られたり味のある路線でした。

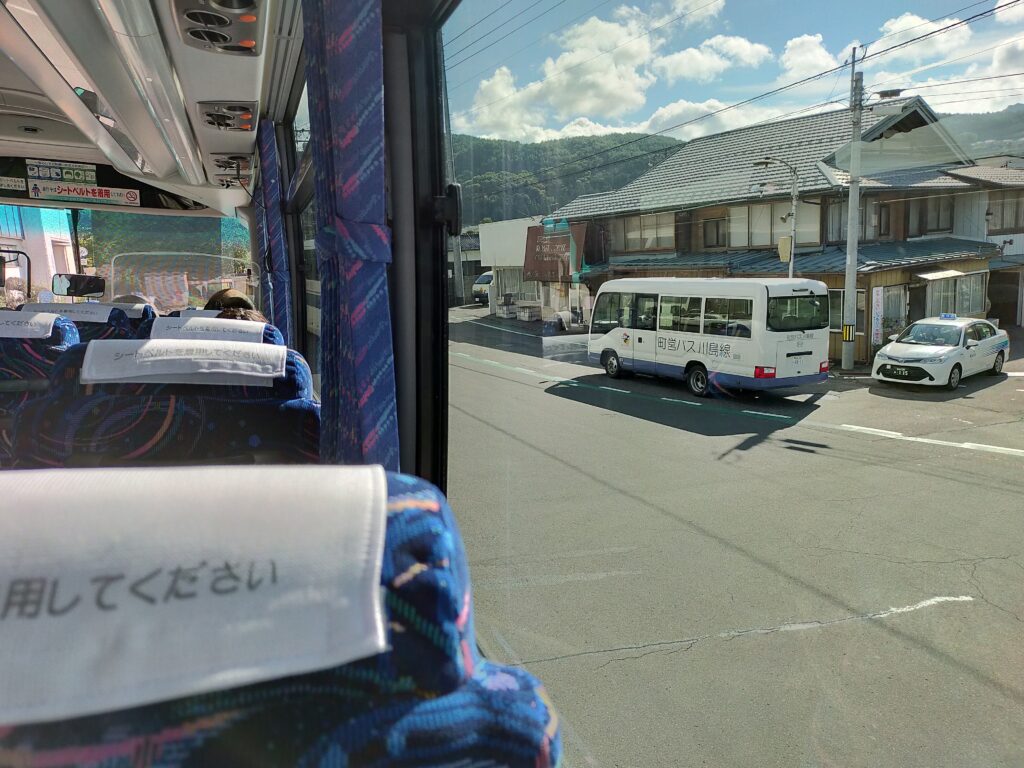

本来のダイヤでは岡谷発がそのまま飯田線に乗り入れることが多いのですが、しばらくは飯田線方面は辰野で代行バスに乗り換えて伊那新町まで行かなければなりません。

18きっぷの遊興客が代行バスに乗り込んでいいものか?とも思いましたが、ラッシュ時間も過ぎたバスの乗客は少なく、JR職員の手慣れた誘導に身をゆだねてバスに乗車。

2駅間、約10分で代行バスは伊那新町駅近くの停留所に到着しました。

ここでもJR職員のきびきびとした仕切りで問題なく乗り換えができます。

伊那新町駅は田んぼとそば畑の風景の中にありました。

無人駅です。

残暑の日差しが照り付けています。

ホームで乗務する列車を待つ車掌さんに聞くと、不通箇所の鉄橋はくの字に曲がっており年単位の復旧時間が必要ではないか?とのこと。

伊那新町からの飯田線はダイヤ通りに運行している、とのことです。

毎年のように復旧まで年単位の時間がかかる災害に見舞われる国内の状況には不安を感じざるを得ませんでした。

飯田線 中央アルプスに抱かれた風景を行く

初めて乗る飯田線は、辰野と愛知県豊橋の間を結ぶ単線です。

伊那谷を天竜川に沿って南下します。

長野県内でいうと伊那、駒ケ根、飯田、天竜峡などの主要駅を結んでいます。

今回乗車したのは伊那新町から飯田まで。

2時間15分ほどかかりました。

平地の直線路ではスピードを出すものの、天竜川の段丘上の地形を進むときには時速が40キロ出ていなのでは?と思うほどゆっくり進みます。

駅の数も多く、町や集落を拾いながら、蛇行して走ってゆきます。

飯田線というと、伊那市街地を通る線路を思い出します。

飲み屋などの建物のすぐ脇を通る線路を見て、街と線路の関係が路面電車のようだ、と思っていました。

飯田線の低速は、街との距離感の近さと関係があるのでしょうか?

駒ヶ根を過ぎたあたりから車窓の右手に中央アルプスが顔をのぞかせます。

里山、といってもそこそこの高峰ですが、の背後に見え隠れする中央アルプスの峰の姿は、人里の山とは一線を画す別世界の光景のようです。

飯田の街を歩く

飯田駅に着きました。

飯田は人口数でいえば長野、松本、上田に次ぐ第四の都市です。

駅前から街を歩いて中心街の規模が上田より大きいと思いました。

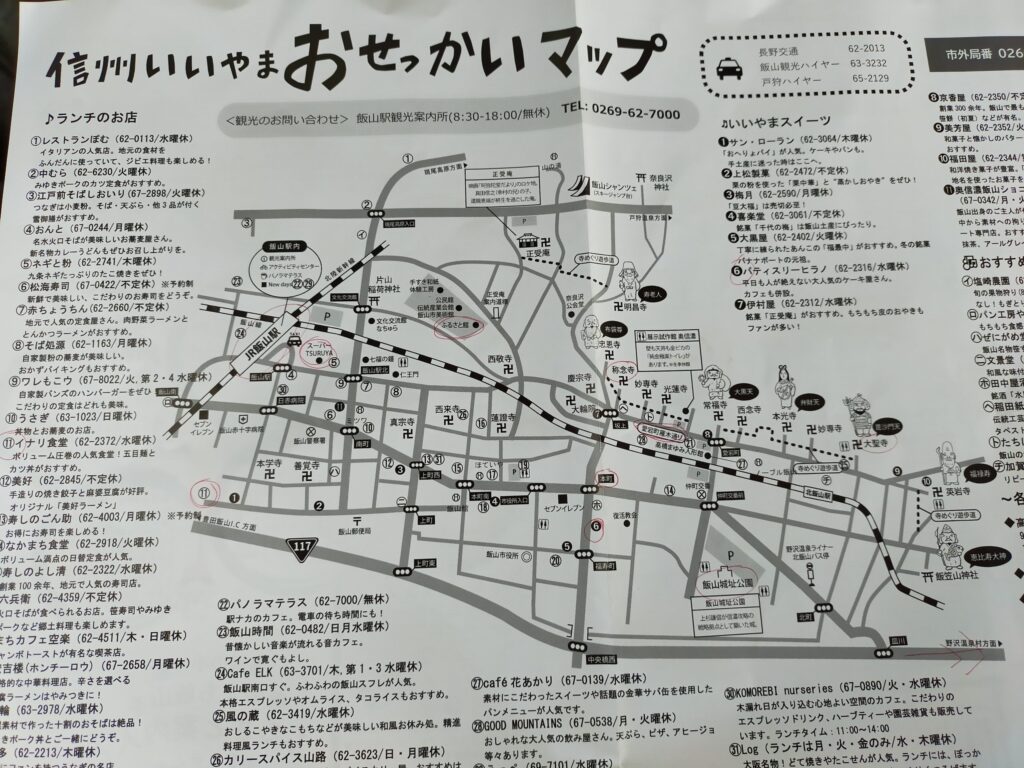

着いたら、駅前の観光案内所へ行き、市内のマップをもらって、レンタサイクルを借りるつもりでした。

ところが観光案内所は閉鎖、レンタサイクルは貸出中止でした。

緊急事態下(長野県は宣言しておりません。人口比のコロナ感染率でも下から数えて数番目という低さです)での旅行がそもそも非常識だったのでしょうか。

自転車がないので、隣村にある椋鳩十記念館へ行くのはあきらめました。

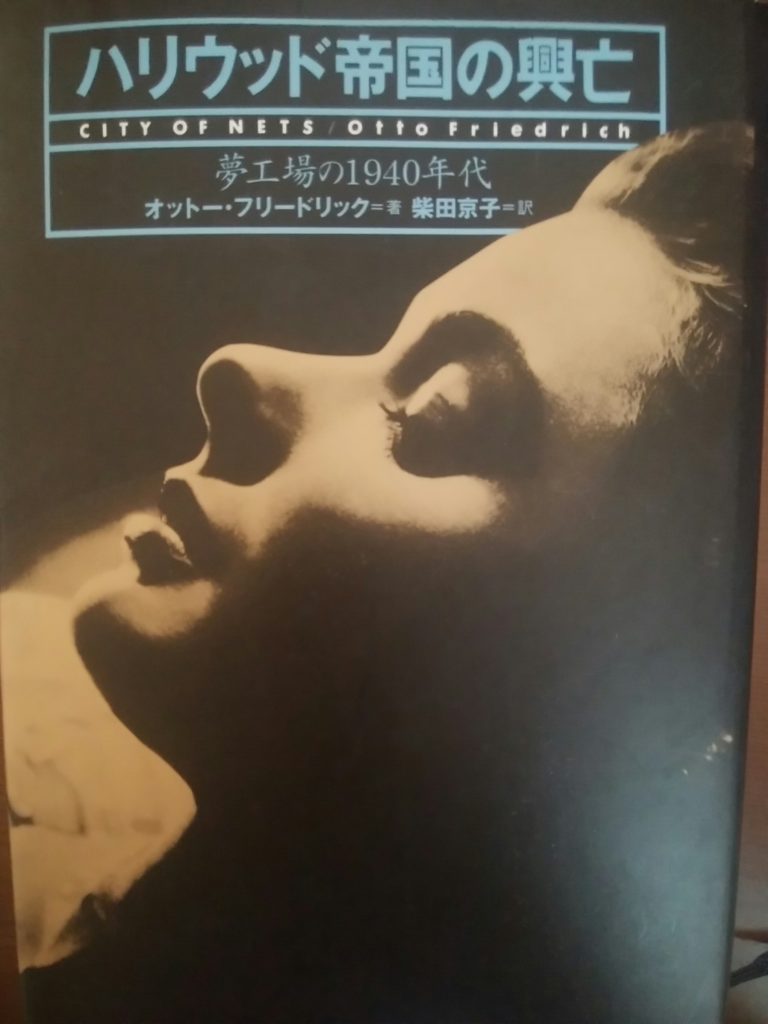

椋鳩十は飯田の隣の喬木村出身の作家で、サンカを題材にした小説を読んだことで興味があり、飯田に行ったときは寄ってみようと思っていたのです。

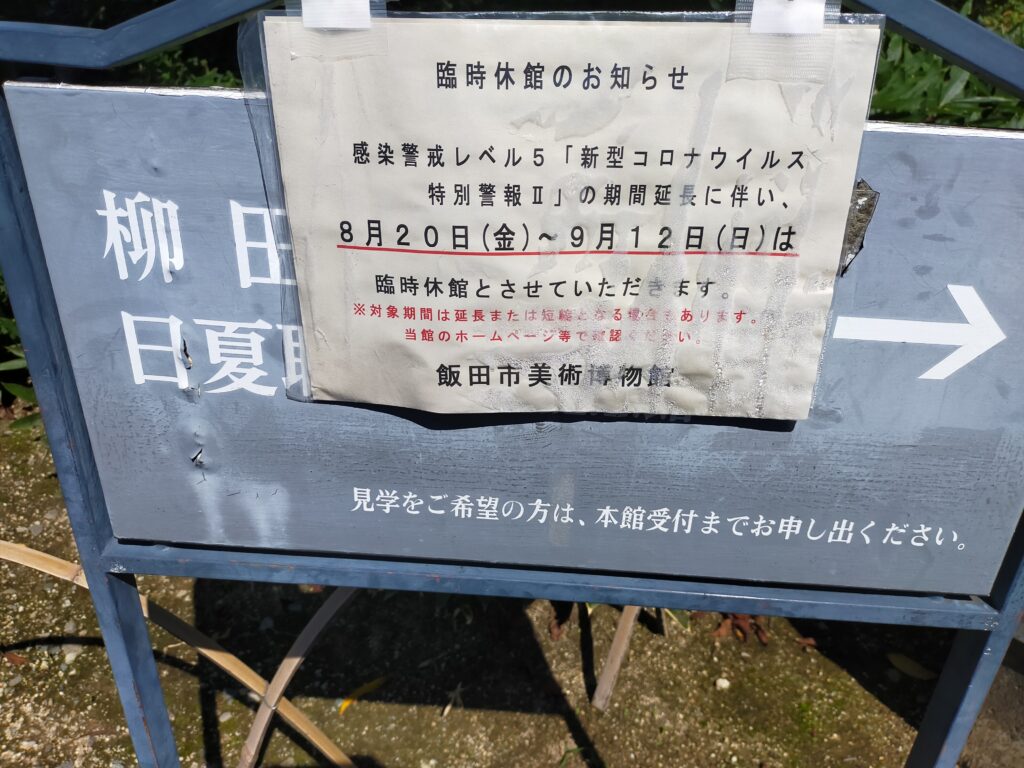

次に飯田城址に博物館と柳田国男記念館があるので歩いて行ってみましたが、臨時休館中でした。

非常事態だったのですね飯田。

というか県内が。

柳田国男と飯田(伊那・南信州地方)の関係は、柳田が民俗学のフィールドの一つとして紹介したことにあるようで、世田谷にあった柳田の書斎を飯田に移築したとのことでした。

緊急事態レベル5下でも人間、腹は減ります。

飯田は焼き肉の街として有名ですが、暑いので軽くラーメンでも、と地元の人気店へ行ってみました。

ネット情報通り昼時には人が並ぶ上海楼という店には実際に人が並んでいました。

並んで待って入り、中華そば並盛を注文。

どんぶりにナミナミ盛られたラーメンは、東京の今どきのこじゃれた風のラーメン屋の麺の3倍ほどの量があったでしょうか、満腹になりました。

地方の人気食堂の条件の一つが「量」であることを再認識しました。

飯田信用金庫の建物がそびえたつ中心街。

商店が多数入居する真新しい雑居ビルが並んだあたりは、最近の中心街の再開発の様子がうかがえます。

一方で古めのアーケード街も残っています。

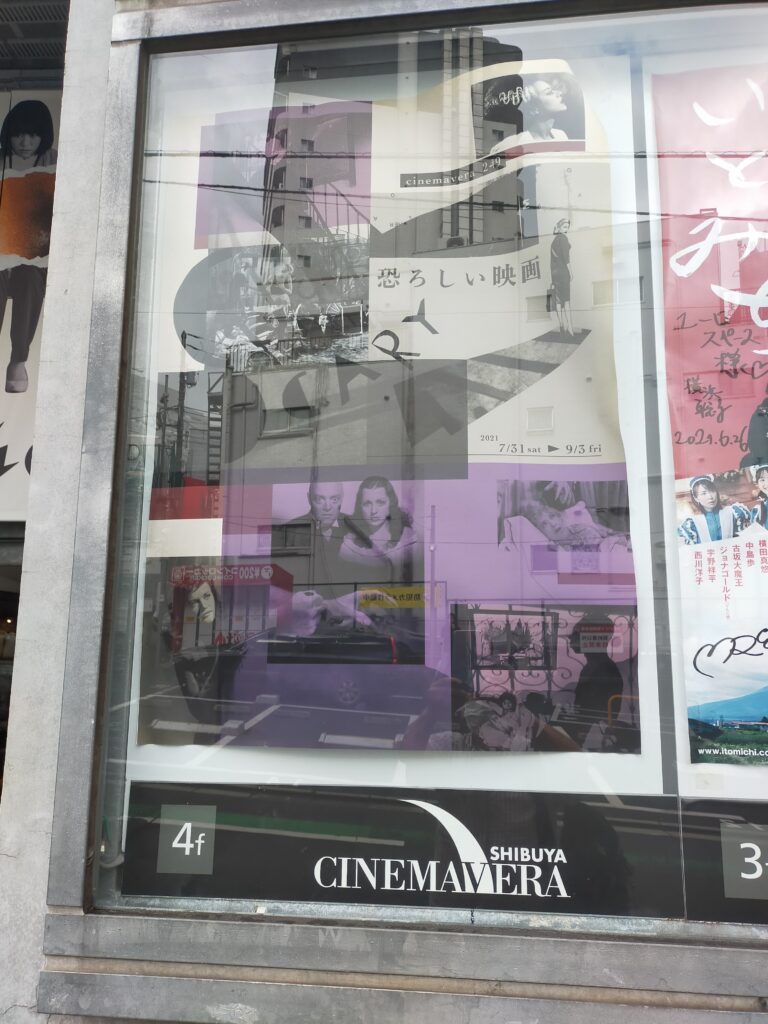

映画館も2館残っていました。

飯田といえば人形劇フェスタという催しが毎年行われ、世界からパフォーマーが集まる場所としても有名です。

中心街にリンゴ並木といわれる並木通りがあり、リンゴの実が成っているのも素敵です。

自然環境のすばらしさを感じます。

お土産には地元の和菓子店でどら焼きときんつばを購入。

また、無人販売していたなしを2個買いました。

帰りの飯田線で大失態

3時間ほどの滞在で飯田を後にし、駒ケ根行きの飯田線に乗りました。

爆睡の後、乗っていた列車が駒ヶ根から引き続き伊那新町行き(本来は辰野行き)になるというので停車時間の間、改札口を出て駒ケ根駅前を歩きました。

中央アルプスの玄関口・駒ケ根の街の雰囲気を感じたかったのです。

戻ろうとすると列車が発車してゆきました。

私物のリュックを乗せたまま!

車内アナウンスで聞いたつもりの時間より早いのに!と思いましたが、確認すると時刻どおりでした。

思い込みによる失敗です。

自戒の念にさいなまれながらも、駅員に相談し、JRの遺失物センターへ電話で届け出。

次の列車で伊那新町に向かいました。

リュックには、時刻表、地図のほかお土産の和菓子やナシが入っています!

財布と携帯は身に着けていたのが幸いでしたが・・・。

軽トラや家の鍵もズボンのポケットに入っています。

約30分後の列車に乗り伊那新町に到着しました。

先行の列車がホームに停車し折り返しの出発を待っています。

その列車の車掌さんにリュックがなかったか聞こう、と最後列を歩いていると、わがリュックを持った車掌さんが降車客にそれを掲げながらホームの出口で待っているではありませんか。

リュックにお薬手帳が入っており、名前を確認したとのこと。

山小舎おじさんが名乗っただけで、持ち主確認できたとてリュックを渡してくれました。

持ち主が現れなかったら飯田駅で保管することになったそうです。

機転の利く、良心的な車掌さんに感謝しました。

辰野や岡谷など大きい駅に着く列車だったら、複雑な乗客の流れや車両の回送があったりして、手渡ししようにも困難だったでしょう。

伊那新町で折り返しだったので良かった、と車掌さんも言ってました。

飯田線が不通で代行バスにまで割り込んで地元に「迷惑」をかけ、目的地の飯田では緊急事態の連発で「締め出され」ても、最後に幸運があった!と思いました。

自分のボケが引き起こした、本来なくてもいいトラブルが原因とはいえ、急転直下の解決を幸運と感じ、最後にいい思いで帰途に就いた山小舎おじさんでした。

勝手な「思い込み」には気を付けなければなりません!