筆者の地元調布は「映画のまち」を売出文句の一つとしている。

市内に映画撮影所が、日活と角川大映の2か所のこり、東映ラボラトリーなどのフィルム現像所があり、映画小道具の会社などもある。

石原プロもあった。

日活は会社更生法により、大映は破産法により法的に清算(倒産)した後の姿であり、東映ラボラトリーは主業務がフィルム現像からデジタル関係の処理へと変わり、石原プロは解散して軍団恒例の年末餅つき風景も見られなくなっている。

かような状況ではあるが、それでも市内に映画撮影所が2か所あるというのは、京都と並ぶ「映画のまち」の証左となろう。

また、撮影所との関係で、市内でロケが行われることも多く、その意味でも「映画のまち」ではあるかもしれない。

毎年、調布で映画祭的なことが行われているのは知っていたが、筆者が見に行ったのは今回が初めて。

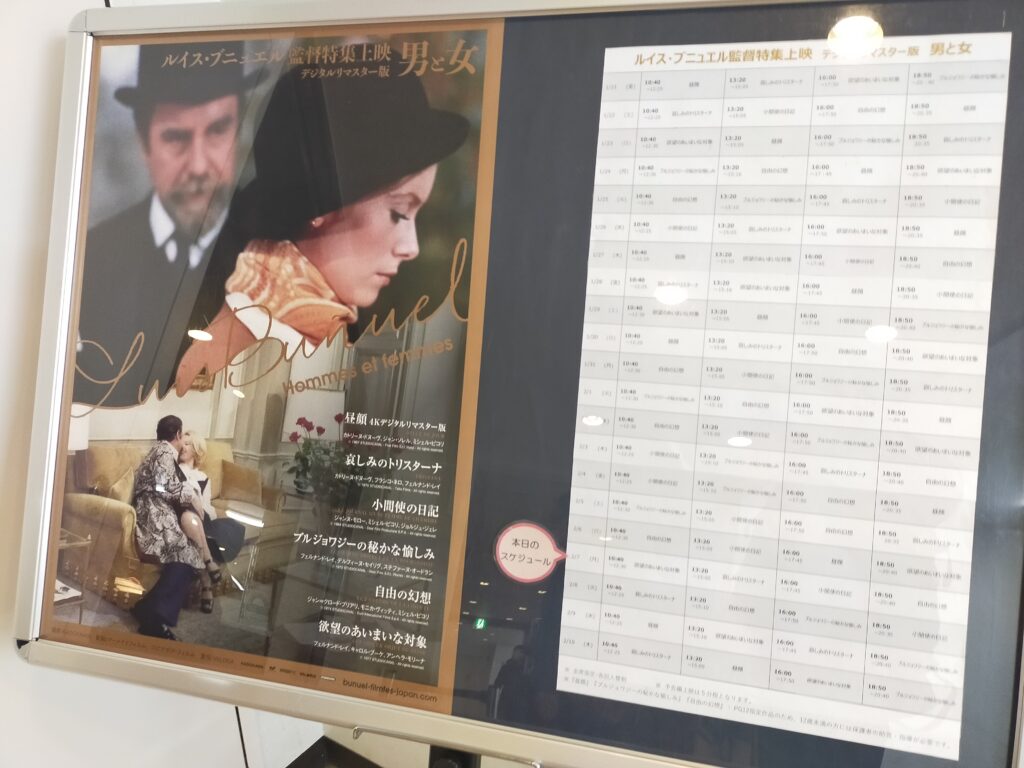

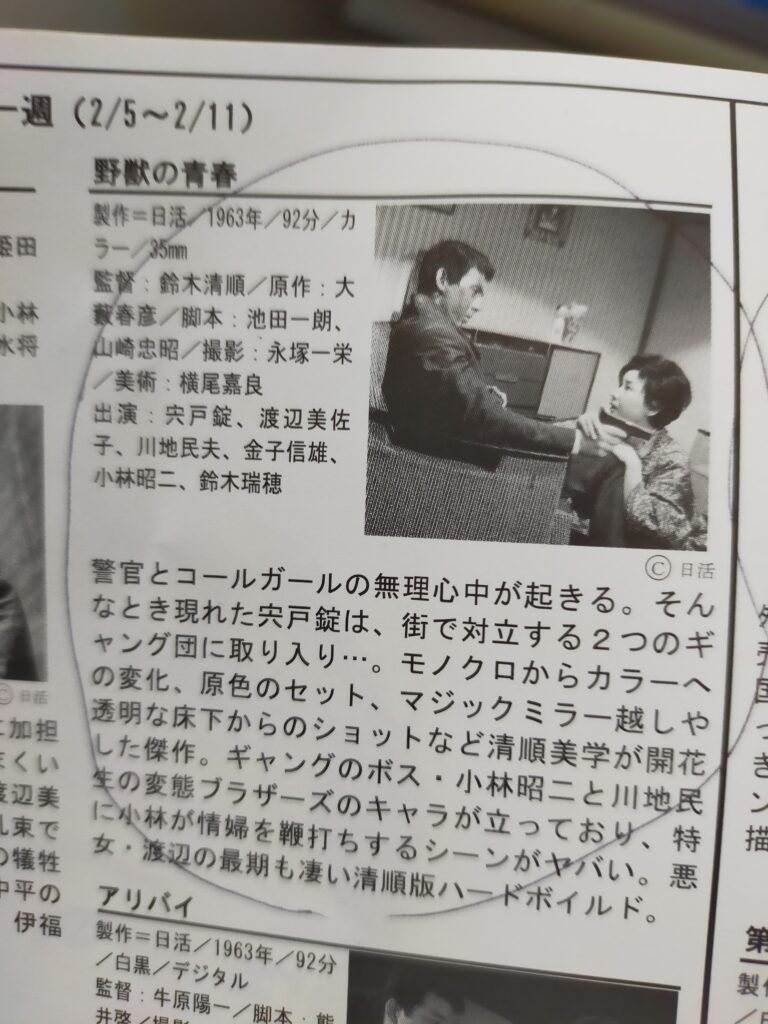

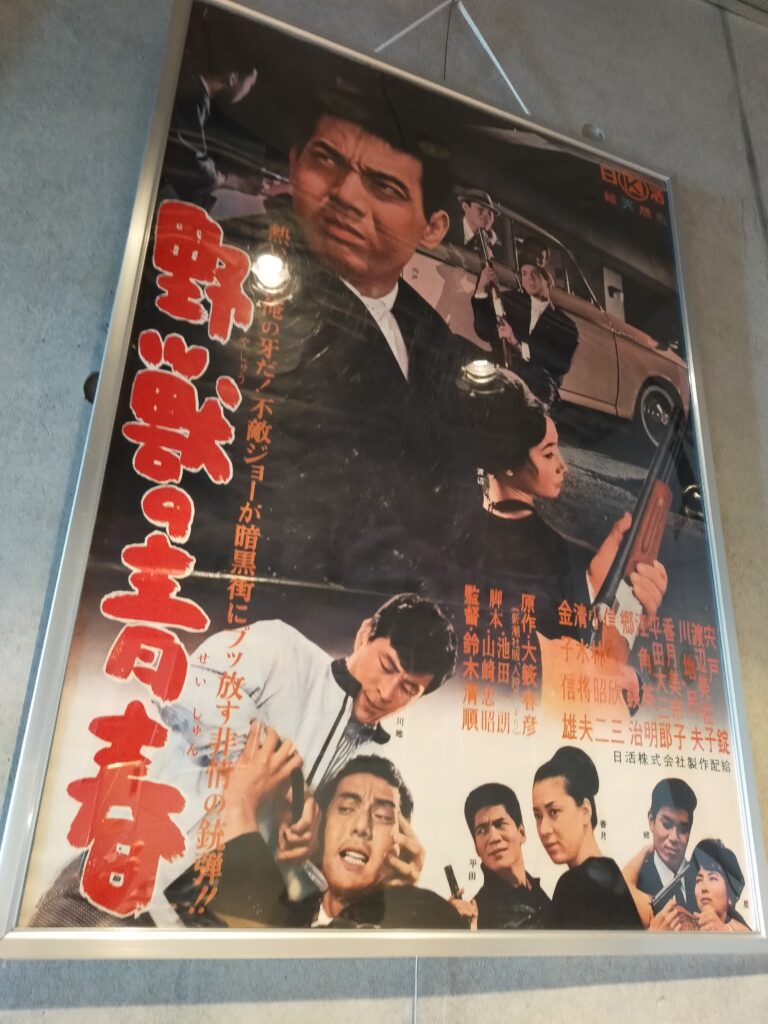

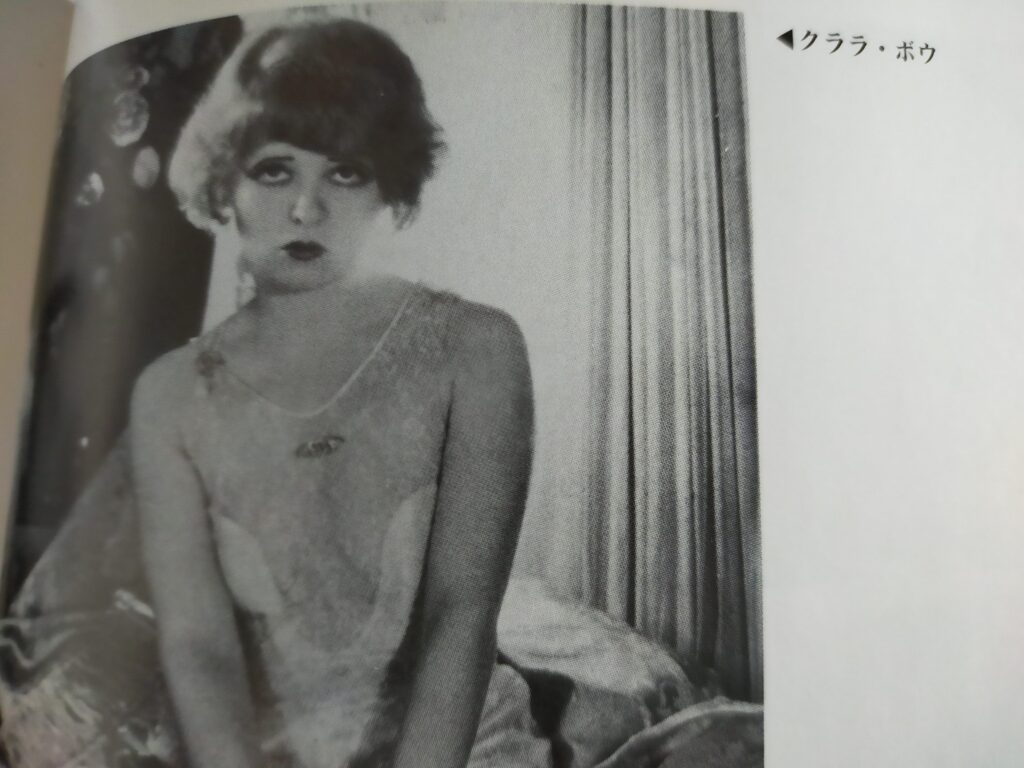

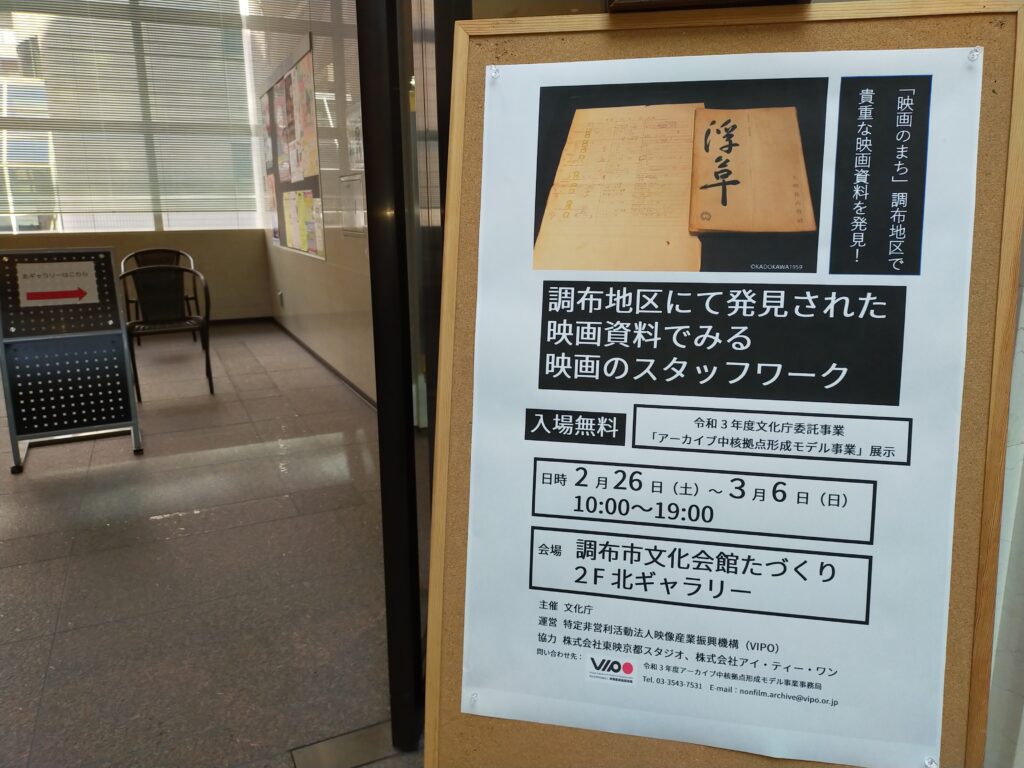

今年の映画祭の内容は、「映画の調布賞」の表彰と受賞作品の上映、「日本映画人気投票」選出作品の上映、をメインに、調布出身のイラストレーター宮崎裕治の作品展示、「調布地区にて発見された映画資料」展、「出張映画資料室」展、など。

「映画のまち調布賞」というのは、技術スタッフに贈られる賞で、撮影、照明、録音などの部門ごとに、選ばれたスタッフを表彰し、併せて作品を上映。

「日本映画人気投票」は2021年2月~9月の間に実施した人気投票の上位に選出された「花束みたいな恋をした」などを上映。

ほかにも、「フィルム名画上映」として「男たちの大和/YAMATO」(2005年)を上映。

会場は、映画上映は「調布市文化会館たづくり」とイオンシネマ調布の2か所。

展示企画は「たづくり」内のギャラリーにて行われた。

筆者が「たづくり」に行ったのはフェステイバル最終日で、映画上映はほぼ終了。

やむなく、ホールやエントランス、企画室で行われている、展示企画を見て歩いた。

宮崎裕治のイラスト展は、「キネマ旬報」などの連載でおなじみのイラストを原画で見られる貴重なもの。

展示数も多く、会場は作者の映画愛にあふれ、訪れるものの気持ちを暖かくするようだった。

また地元調布に関連するイラストが多く展示され、興味をそそった。

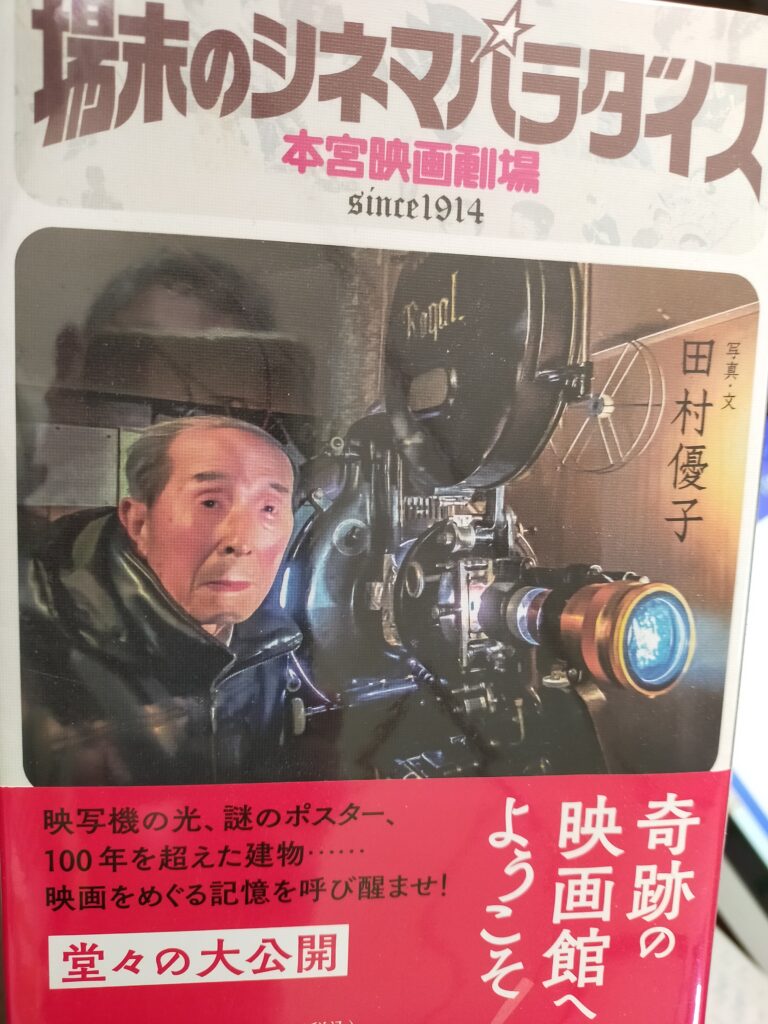

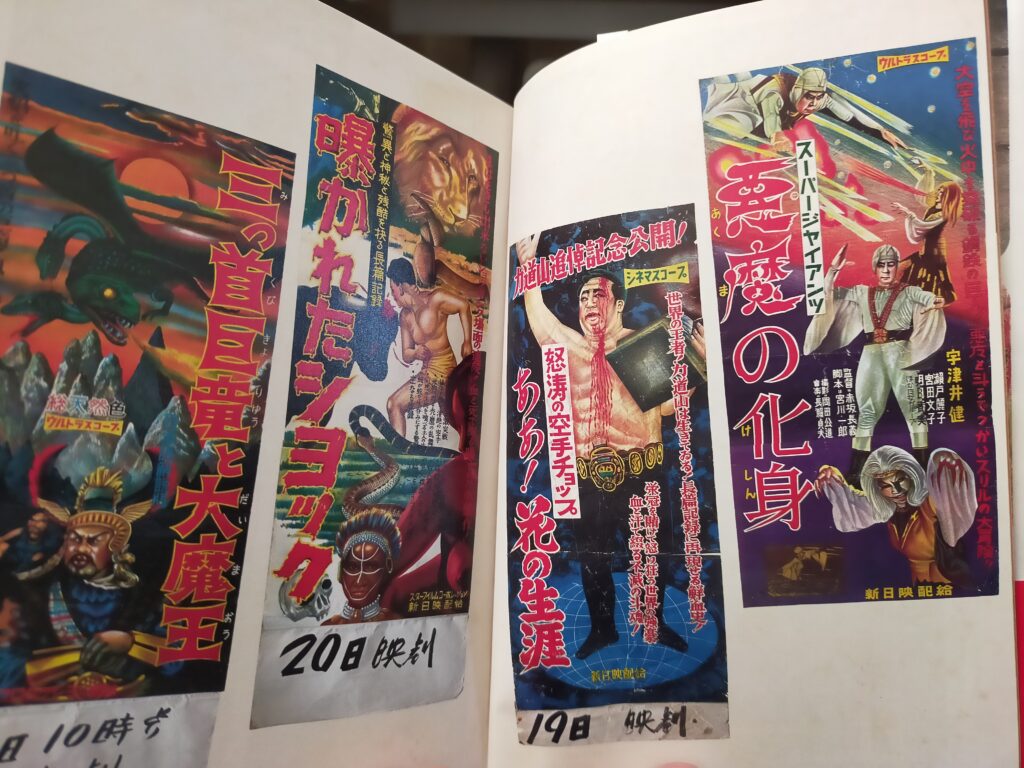

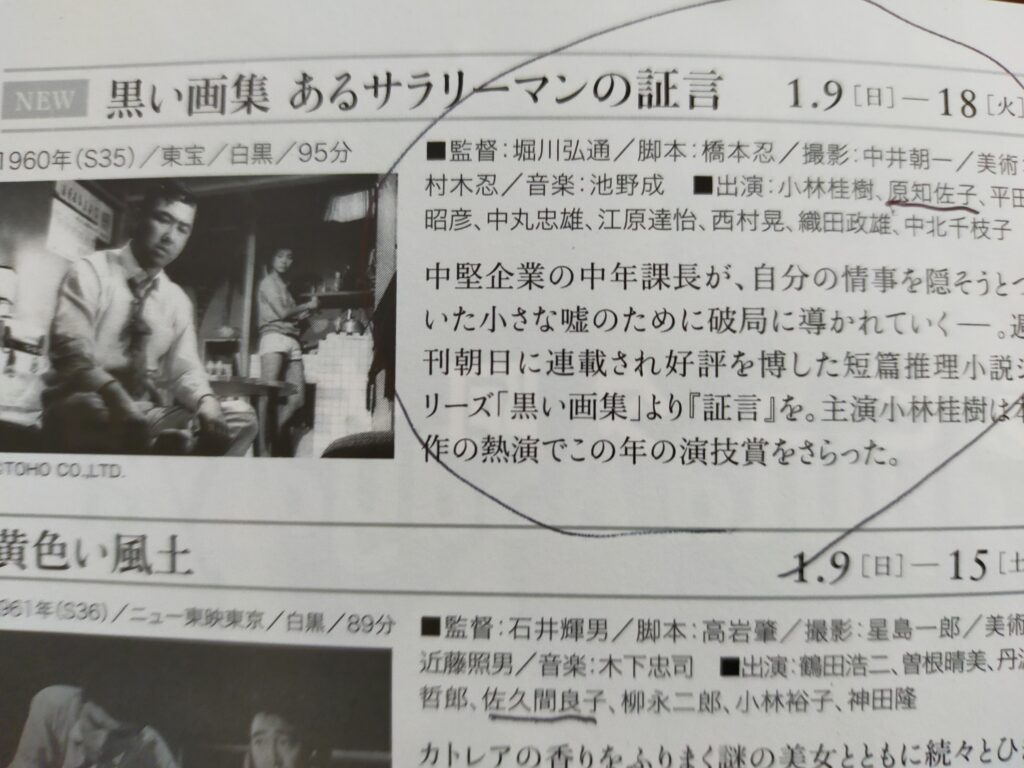

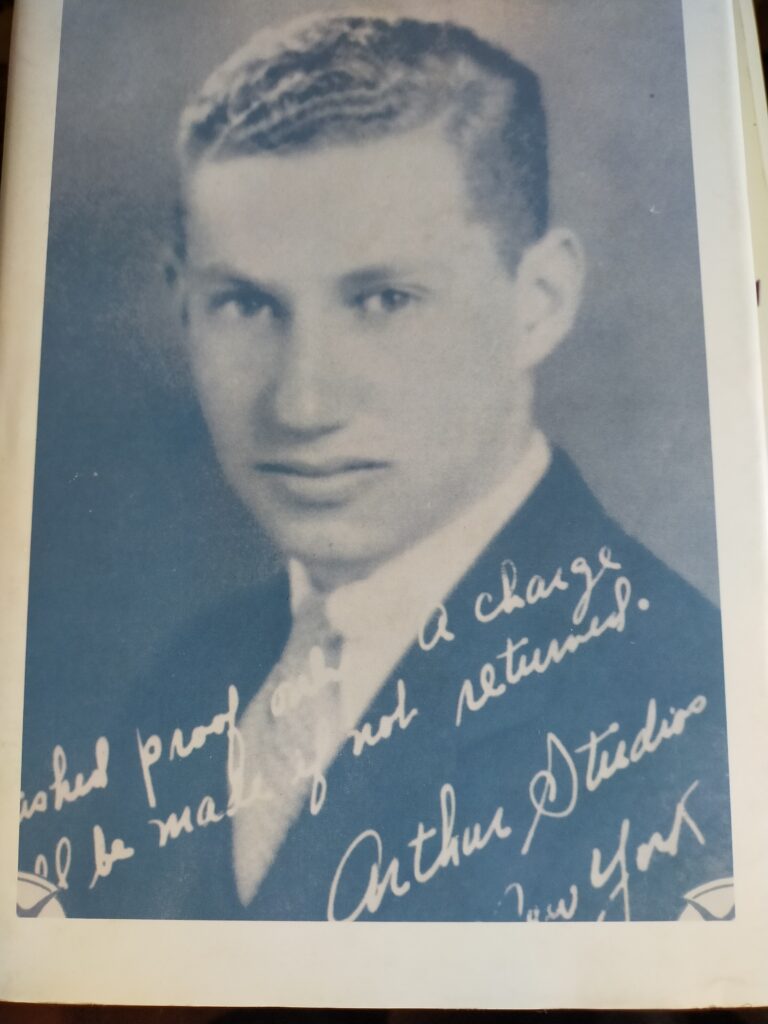

「調布地区にて発見された映画資料」展、「出張映画資料室」展も見た。

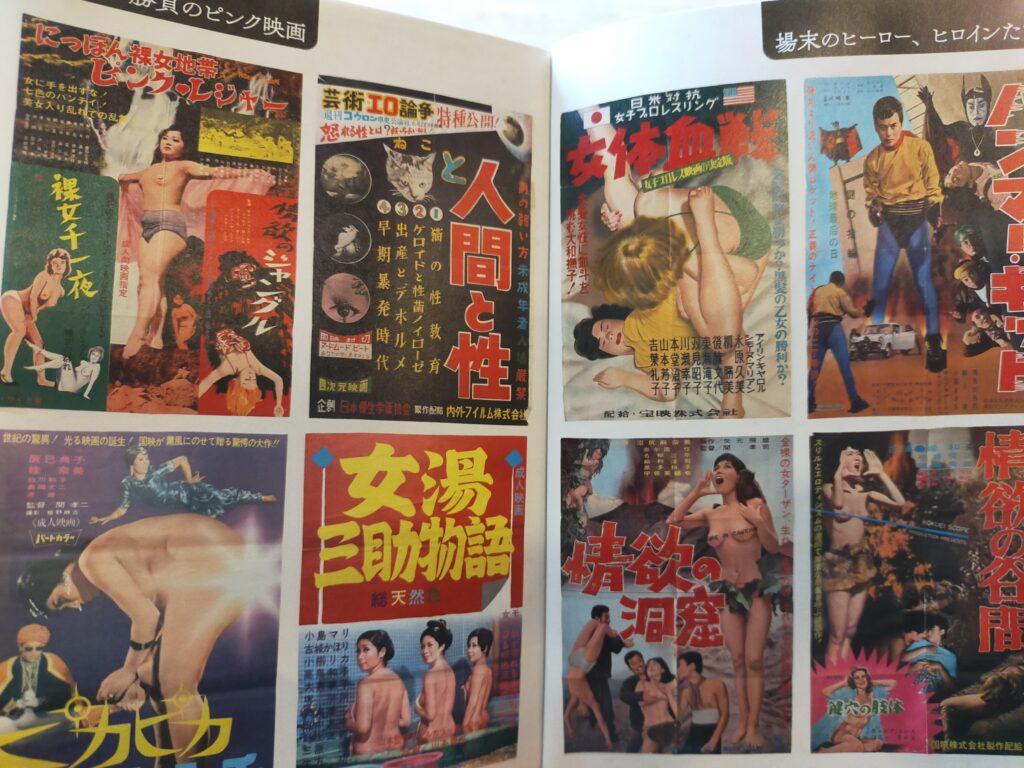

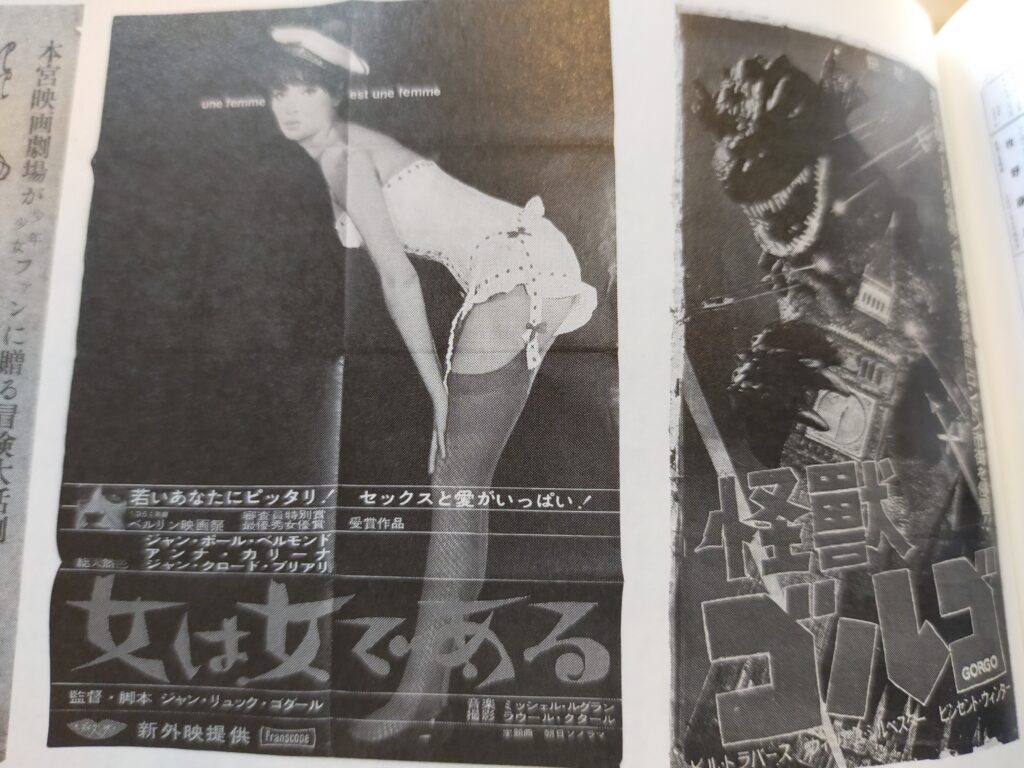

この二つ、〈映画資料の保存、展示〉という趣旨で被っている催しだったが、展示内容はそれぞれ貴重なものばかりだった。

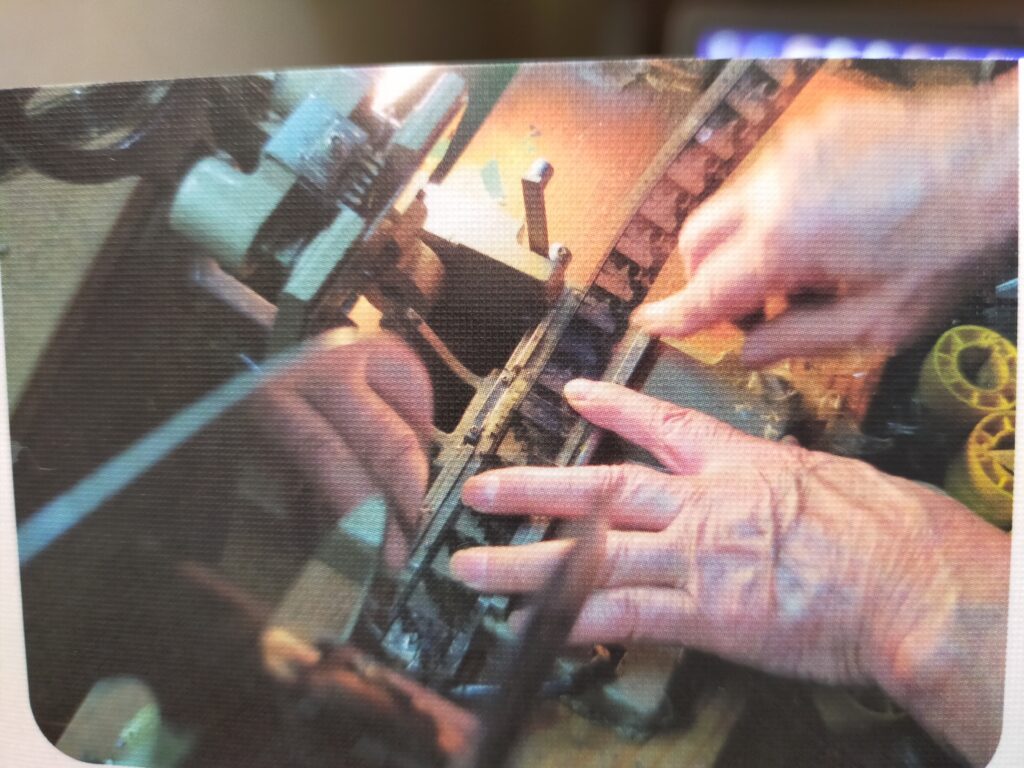

編集や、美術、助監督などのスタッフが、脚本のほかに使っていた記録、メモなどの展示物は初めて見ることができ、映画が各部門の専門的なスタッフによる〈総合芸術〉であることが実感できた。

その、正確、詳細な記録を見るにつけ、映画は〈総合事業〉といった方がいいのかもしれない、と思った。

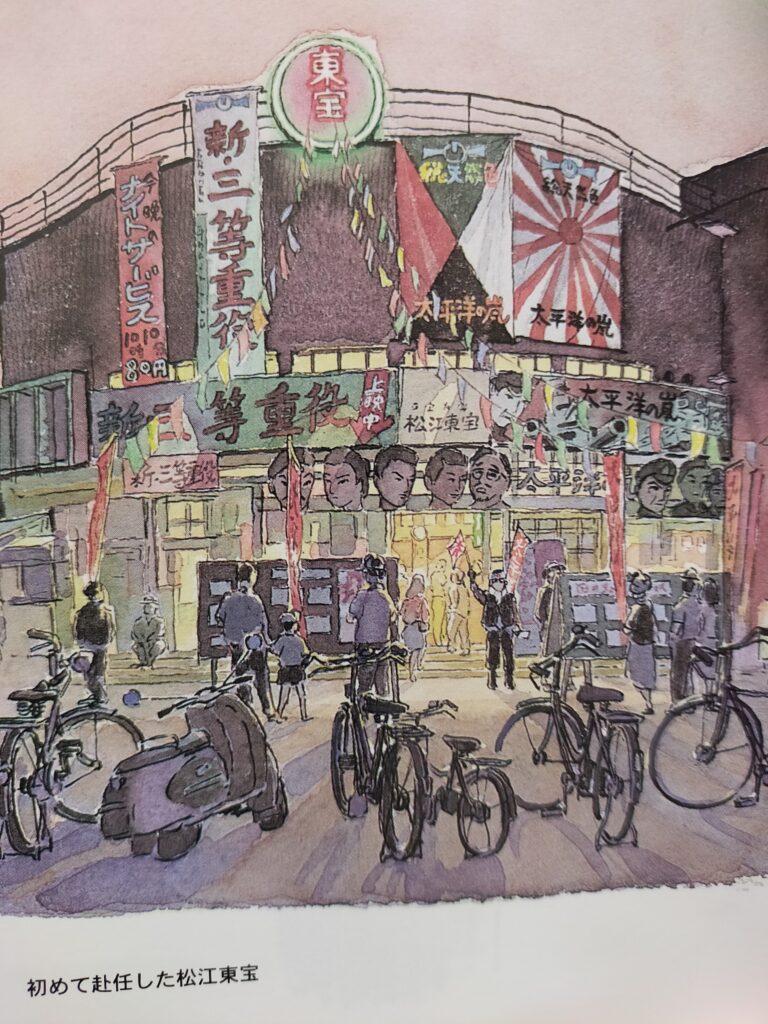

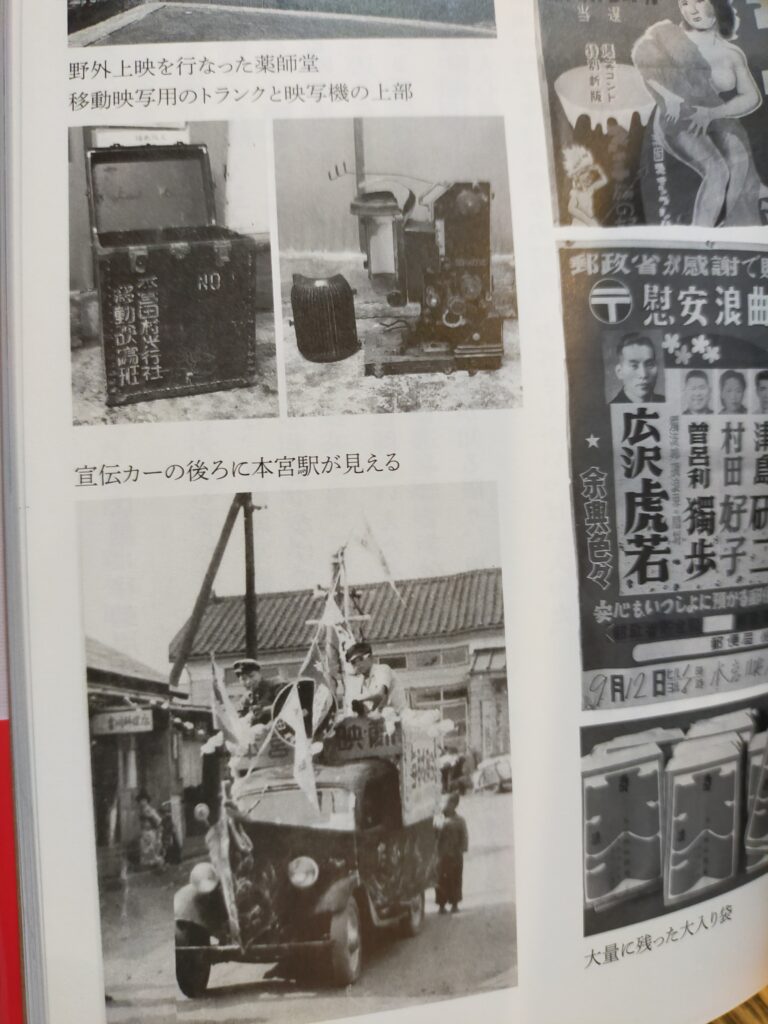

また、調布市内に2か所、映画館があった時代の記録が珍しかった。

筆者など知らない時代に、駅前の商店街の一角に映画館があった時代が記録に残されていた。

都合により参加できなかった企画に「トークイベント映画人が語る旧日活・大映村の日々」があった。

現角川大映撮影所の北隣に、大映村と称される社員の寮群があったこと。

それを記録した書籍が発刊されていることは知っていたので、関係者のトークをぜひ聞いてみたかった。

今は撮影所自体の敷地が半減し、映画撮影の本数も激減し、大映村の敷地はとっくに売却されて別のアパートが建っている。

トークでは撮影所が賑やかだった時代の話が聞けただろう。

旧住民による「旧日活・大映村の会」があるようなので、またの機会を待ちたい。

余談

映画祭といえば、筆者は映画祭開催中の西ベルリンにいたことがある。

1983年の2月くらいのことで、当時の封切り作品としては「ガンジー」が大いにフィーチャーされていた頃だった。

アジアからの放浪の末、パリで年を越した26歳の筆者がたどり着いた西ベルリンには、町中に映画祭のポスターが貼られていた。

市内の主な映画館では、映画祭出品作を上映していた。

日本からの「野獣刑事」(1982年 工藤栄一監督)を大劇場で見た。

観客の反応から、受賞はないなと思った。

当時の西ベルリンは、ツオー(ZOO)駅を中心にした、寂しげな街で、駅近くの動物園で、パンダを見た。

動物園には、誰もパンダを見る客はいなかった。

ツオー駅では、パリやワルシャワまでの切符も買えた。

寒々しいベルリンを早々に出て、ポーランドのポズナニまでの切符を買い、夜行列車に乗って、1週間ほどのポーランドの旅に出た。

カトビツェ、クラコフ、ワルシャワ、グダニスクと回ったが、ポーランドは西ベルリンより一層寒々しかった。